《文殊般若碑》《章仇氏造像碑》赏析

2020-09-10倪文东

倪文东

《文殊般若碑》(图1)是国家一级文物,原立于水牛山之巅,同著名的清凉寺、二佛洞相伴于水牛山上1000多年,历尽沧桑。为抢救、保护好这一国宝,此碑已被移存汶上县博物馆。《文殊波若碑》是魏碑中承接汉碑书风并形成魏碑独特风格的杰出代表,是我国书法史上一个承前启后、独现异彩的时代高标。《文殊般若碑》与汶上汉代的《衡方碑》齐名,是继《衡方碑》之后的碑中骄子。《文殊般若碑》碑高2米,宽0.7米,厚0.15米,碑额榜书“文殊般若”隶书大字,碑文为佛经。据《平碑记》记载,《文殊般若碑》对唐代楷书的形成和发展起到了先导作用。唐代书法家颜真卿求得法帖,如获法宝,临摹此帖,其笔调高雅脱俗,自成一家,颜真卿书体出此碑风。《文殊般若碑》的碑板上乘,雕工细腻,文字优美,沉着劲重,端方竣整,峻骨妙气,特具超逸飞动之功;字体由隶变楷,楷意浓重,深厚端庄,用笔扎实精到,深厚圆健,结体洞达爽垲,八面沉稳,是研究中国书法史和碑刻渊源的珍贵资料,可以起到正史、补史的作用。《文殊般若碑》除历史价值、艺术价值外,书学价值也相当高。首先,从书体上说,她是汉隶到楷书的过渡,开始了楷书入碑的时代,标志着楷书在这一时代已经取代了隶书的地位,成为社会用字的正统字体,为唐代楷书进一步发展奠定了坚实的基础;其次,从书法艺术上说她的书法由隶到楷、多姿多彩,呈现了百花争艳的景象,其字用笔、章法独具匠心,不拘一格,书家的性格、情采、气韵得以充分的发挥和展示。从以上两点便可看出《文殊般若碑》的不朽价值,其原拓(拓片)已被列为中国收藏之珍品。

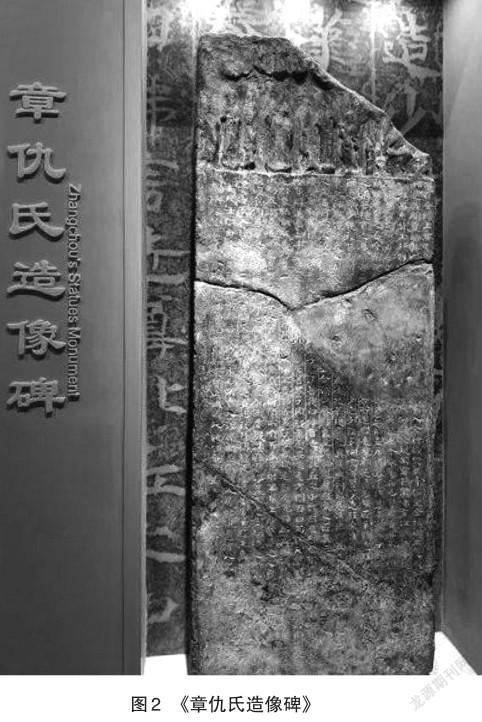

《章仇氏造像碑》(图2)又称《章仇禹生等造经像碑》,隋开皇九年(公元589年)十二月七日立石于今汶上县刘楼乡辛海村三官庙。此碑为历代金石家所重视,清王昶《金石萃编》、钱大昕《潜研堂金石》和杨守敬《环宇贞石图》等均有著录和评价,是中国书法史和佛教艺术史上不可多得的代表性刻石。碑文為佛经,字体正书,兼作篆、隶,17行,行48字,石边有题名一行,今存碑文约700字。书法用笔浑圆,行笔畅中有涩,飘中有沉,笔画粗细匀停,提按顿挫痕迹不显,转折处多用篆法,筋骨内含,结构疏朗自然,风格安祥、静穆、简约,开宕峻爽,尖利瘦硬,体势宽博,为北齐《文殊般若碑》遗风之渐变者,与《曹植碑》如出一人之手,禇遂良、颜真卿书风隐然欲出,其在书法史上承前启后,贡献显赫,功不可没。明代时碑断为两截,上半又失一角,所存下截又断为二。原碑上半造像部分缺失数百年后,浅嘉间济宁府同知黄易偶得收藏,故云“碑碎为二。初拓惟有下段,乾隆辛亥春,余又得上段”,此后不知所踪。又经220年后,即2008年8月7日,于济宁城南某小区储藏室发现石碑上半截,有造像十躯并经文170余字,几经周折,于当年12月将流失数百年的上半截收回,尚可惜仍缺失中央一角,自行首第8字向左至11行断去三角形一片,共缺百余字,不知何年完璧。2010年9月9日,分离500余年的残碑两大部分终于合璧,诚乃文博美谈、佛门盛事。《章仇氏造像碑》是儒释圣地——古中都的宝贵文化财富,对于研究和发展汶上的佛教及文化产业具有重要意义。

(作者系北京师范大学艺术与传媒学院书法系教授,中国书法家协会理事)