白龙江干旱河谷不同植被土壤碳氮磷化学计量特征

2020-09-04魏海龙

赵 栋,王 琪,连 娥,魏海龙,郭 星*

(1.甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所,甘肃 兰州 730070;2.甘肃省白龙江森林生态系统国家定位观测研究站,甘肃 舟曲 746300)

土壤养分含量是衡量土壤肥沃程度的量化指标,是土壤重要的生态功能[1]。而碳(C)、氮(N)、磷(P)作为组成植物体的基本元素,对植物的生长发育及其功能运行具有重要意义,土壤中N、P 元素限制着植物的生长发育[2-3]。因此,在土壤养分循环和平衡研究中生态化学计量学日益受到重视[4]。土壤和植物凋落物是森林生态系统养分的储藏库,也是植物和土壤间养分传递的枢纽,凋落物的分解速率、矿化作用、有机质分解、土壤呼吸作用等密切相关,而生态化学计量学为这方面的研究提供了有效手段。因此,可利用C、N、P 生态化学计量分析揭示生态系统中养分的可获得性以及C、N、P 元素的循环、平衡机制与相互制约关系[5-7]。

白龙江干旱河谷为片岩坡地、砾石岩坡地、砂砾岩坡地等,土壤粒级小,土体黏重板结,养分贫瘠,地表径流较大,养分流失严重[8]。土壤砂砾化[9],进而使土壤更加贫瘠。养分的可利用性在贫瘠的生态系统中显得尤为重要,是限制盐碱化土壤植被改良的因素之一。为提高白龙江干旱河谷植被覆盖率,改善当地生态环境,近年来,有关单位通过乡土树种造林,以及相关工程措施和生物措施等进行了大面积人工造林,开展了白龙江干旱河谷岩生植物持水性能[10]、主要灌木种群生态位[11]、白龙江干旱河谷5 种灌木抗旱性评价、分析及干旱河谷植物生态适应与植被恢复[12-13]以及对土壤理化性质的影响[14]等方面的研究。而在长期的造林过程中,关于不同树种对土壤营养元素碳氮磷含量的影响以及土壤的碳氮磷化学计量研究较少。因此,本文对现有主要人工植被土壤养分含量、元素间的化学计量特征进行研究,了解不同植被类型对白龙江干旱河谷土壤的改良效果,以期为干旱河谷植被恢复重建中的植被空间分布格局及造林技术提供理论依据和技术指导。

1 研究区概况

试验区位于甘肃省陇南市两水林场托塔山,地处白龙江中游,介于东经103°51′30″~104°45′30″,北纬33°13′~34°1′,海拔1 173 ~4 050 m。大地构造上属南秦岭复合褶皱带,地势险峻,地形复杂,沟壑纵横,坡度一般大于35°,局部75°以上,是典型的高山峡谷区,气候垂直变化十分显著,土壤类型以山地褐土为主。该区属温暖带气候,光热资源丰富,年平均气温13.1℃,≥10℃年平均积温3 846.1℃,年平均日照时间1 766.3 h,年平均湿度50%,日照率36%,年均无霜期223 d,年太阳总辐射量7 383 J/cm2。干旱河谷气候明显,气候炎热少雨且干燥度极大,多年平均降水量为435.8 mm,多年平均蒸发量1 972 mm,为年均降水量的4 倍,旱季雨季两极化,6 ~9 月份降水量占全年降水量的75.8%。植被主要由旱中生小叶落叶具刺灌木及耐旱草本(禾草为主)植物组成,主要造林树种为刺槐,狼牙刺、河朔荛花、华西小石积、酸枣、荆条等[14-16]。

2 研究方法

2.1 样地设置与取样

2017 年7 月中旬,在研究区内选择生长较为一致的3 年生刺槐、狼牙刺、河朔荛花、华西小石积、酸枣、荆条6 种植被类型为研究对象(各林型生长状况见表1,土壤物理性质见表2)。在各植被类型林地内设置3 个30 m×30 m 的标准样地,每个样地内按“S”型均匀布设5 试验样点,分0 ~10、10 ~20、20 ~40 cm 3 层进行采样,将相同层次土壤样品混合,除去植物根系、动植物残体及石块,装入样品袋低温保鲜运回实验室,风干过0.25 mm 筛供分析测试土壤的全碳、全氮、全磷等元素(注:下文中碳氮磷均指全碳、全氮和全磷)。

表1 不同植被类型样地概况

2.2 测定方法

pH 值采用电位法,含盐量采用质量法测定,环刀法测土壤容重、土壤总孔隙度。土壤全碳、全氮用元素分析仪(EasyChem Plus 全自动化学分析仪)分析,土壤用浓硫酸和高氯酸消解后,钼锑抗比色法测全磷。

2.3 数据处理与分析

采用Excel 2003 和SPSS 16 软件对数据进行统计分析,土壤C∶N、N∶P、C∶P 化学计量比采用质量比表示,通过单因素方差分析(One-Way ANOVA)的LSD 法进行显著性检验分析不同林型各元素的计量比,各元素与比值之间的相关性采用Pearson 分析。数据为平均值±标准差。

2.4 对土壤化学计量影响的综合评价

不同植被对土壤生态化学计量影响的综合评价采用模糊数学隶属函数法,计算公式为[17-18]:

式中:X(u)—隶属函数值;X(u)+—与改良土壤功能呈正相关;X(u)-—与改良土壤功能呈负相关;Xi—各林型土壤的某指标平均值;Xmax,Xmin—各林型土壤中某指标的最大值和最小值。

表2 不同植被类型样地土壤物理性质

3 结果与分析

3.1 不同林型土壤的C、N、P 含量

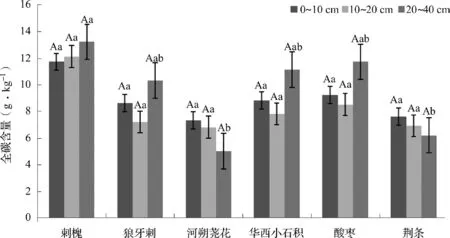

白龙江干旱河谷6 种植被土壤的变化规律不一致,狼牙刺、华西小石积和酸枣随着土壤深度的增加全碳含量呈“V”字型变化,刺槐随着土壤深度的增加全碳含量呈逐渐上升态势,河朔荛花和荆条则随着土壤深度的增加全碳含量呈逐渐递减趋势。在不同土壤深度中狼牙刺、华西小石积和酸枣土壤的全碳含量均表现为20 ~40 cm >0 ~10 cm >10 ~20 cm,河朔荛花和荆条2 种植被地的表层土壤C 含量最高。各林地采样土壤中C 含量最高为刺槐林,平均含量为12.33 g·kg-1;其次为华西小石积,含量为8.70 g·kg-1;最低的是河朔荛花林,为6.37 g·kg-1(图1);刺槐林3 层土壤C 平均含量是河朔荛花林的1.9 倍。

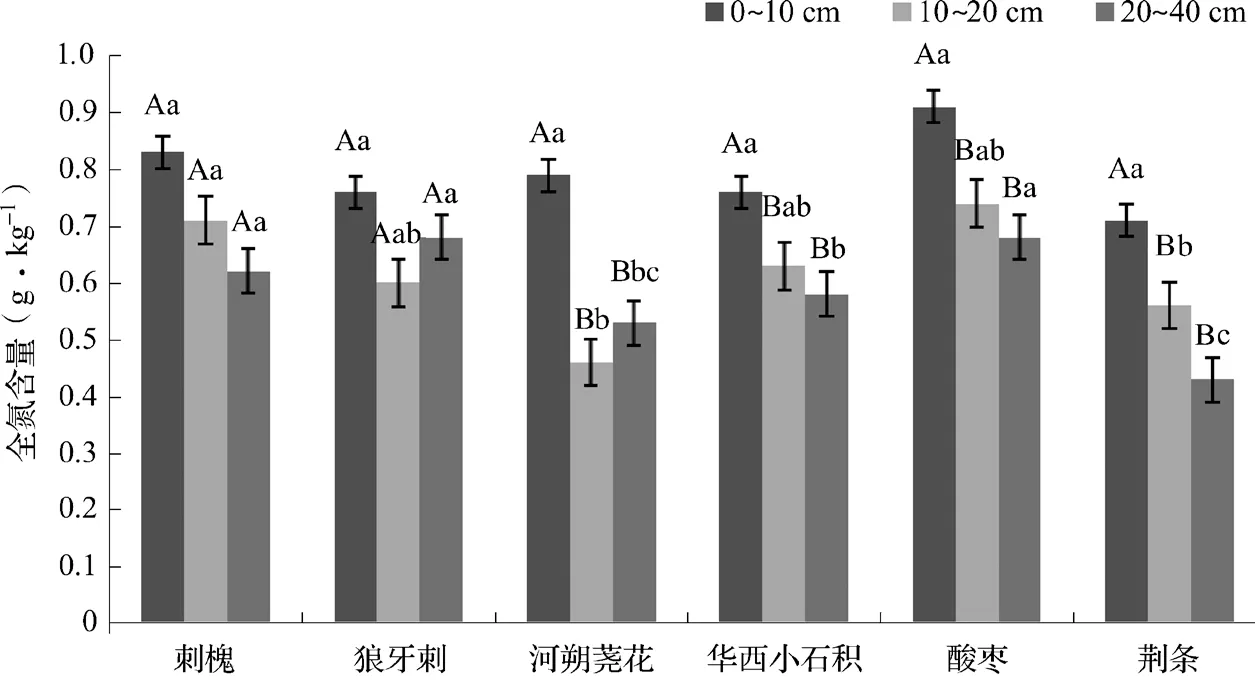

由图2 可知,6 种植被类型土壤N 含量均在0 ~10 cm 层最高,除刺槐、狼牙刺林外,其余林地0 ~10 cm 土壤N 含量均显著高于10 ~20 和20 ~40 cm 土层(P<0.05),酸枣林土壤表层N 含量最高,为0.91 g·kg-1。各林地采样土壤中N 含量平均值表现为酸枣>刺槐>狼牙刺>华西小石积>河朔荛花>荆条,其中酸枣林N 平均含量是荆条林的1.4 倍。

由图3 可以看出,6 种植被类型3 层土壤P 含量分布规律不一致。刺槐、河朔荛花和酸枣土壤中P 随土层深度的增加呈“V”型分布,在10 ~20 cm 土壤P 含量最低;狼牙刺、华西小石积土壤中P 随土层深度的增加呈倒“V”型分布,而荆条土壤中P 随土壤深度的增加含量降低。

图1 不同植被类型土壤全碳含量

图2 不同植被类型土壤全氮含量

图3 不同植被类型土壤全磷含量

分析比较不同植被同层间的土壤P 含量,狼牙刺表层土壤P 含量显著低于其他林地(P<0.05),在10 ~20 cm 狼牙刺、华西小石积、酸枣土层的P 含量均显著高于其他各林(P<0.05),在20 ~40 cm酸枣土层的P 含量均显著高于其他各林(P<0.05)。各植被类型3 层土壤P 平均含量最高的是酸枣林,含量为0.47 g·kg-1,最低为河朔荛花林,含量为0.40 g·kg-1,前者是后者的1.1 倍。

3.2 不同植被类型土壤各元素化学计量比

由表3 可知,不同植被类型和同种植被类型不同土壤深度C∶N 比值差异不显著(P>0.05)。刺槐、狼牙刺、华西小石积、酸枣和荆条土壤C∶N随土壤深度增加而升高,C∶N 比值变化为0 ~10 cm <10 ~20 cm <20 ~40 cm,其比值范围在14.03 ~25.61 之间,河朔荛花C∶N 随土壤深度增加呈先升后降趋势,在10 ~20 cm C∶N 最高,为18.8。

表3 不同植被类型土壤元素化学计量比特征

不同植被类型不同土壤深度C∶P 的变化规律不一致,其范围为15.2 ~32.2,刺槐林最高,河朔荛花林最低。分析发现:刺槐、河朔荛花C∶P随土层深度的增加呈倒“V”型分布,狼牙刺、酸枣、华西小石积和荆条则呈“V”型分布。华西小石积、酸枣、荆条土壤的C∶P 比值变化为10 ~20 cm <0 ~10 cm <20 ~40 cm;刺槐、河朔荛花不同土层中10 ~20 cm C∶P 值最高,分别为32.2 和21.4。刺槐、华西小石积、酸枣和荆条N∶P 随土层的加深而降低,狼牙刺和河朔荛花N∶P 随土层的加深先降后升趋势。

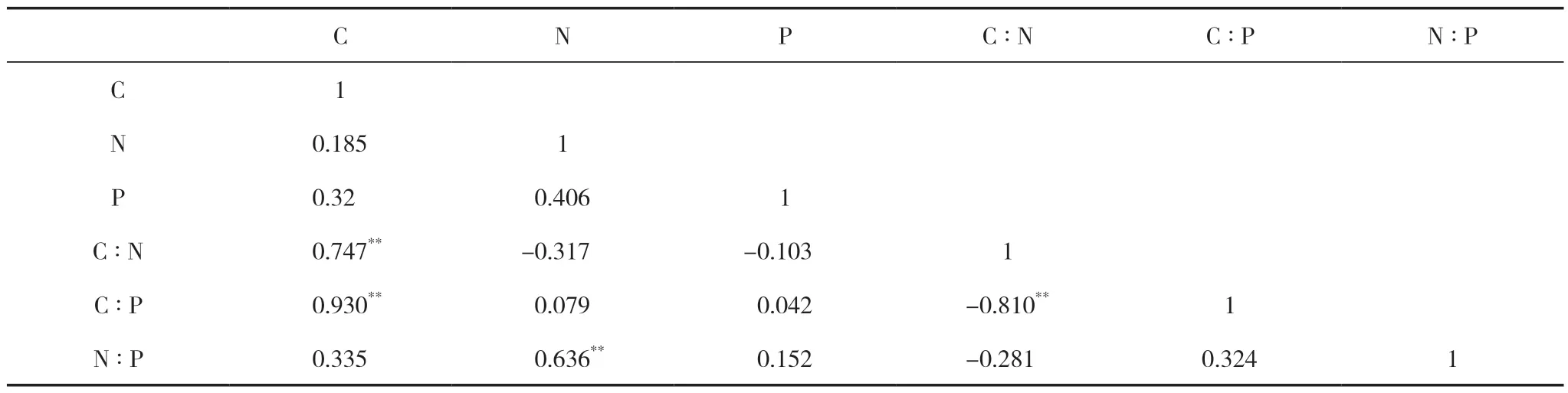

3.3 土壤化学计量特征与各元素的关系

由表4 相关分析可知,土壤C 与N、P、N∶P呈不显著正相关,与C∶N、C∶P 呈极著正相关(P<0.01);N 与P、C∶P 呈不显著正相关,与C∶N呈不显著负相关,与N∶P 呈极著正相关(P<0.01);P 与C∶N 呈负相关,与N∶P、C∶P 呈正相关;C∶N与C∶P 呈极著负相关(P<0.01),与N∶P 呈负相关;C∶P 与N∶P 呈不显著正相关。

表4 土壤养分含量与生态化学计量比之间的相关系数

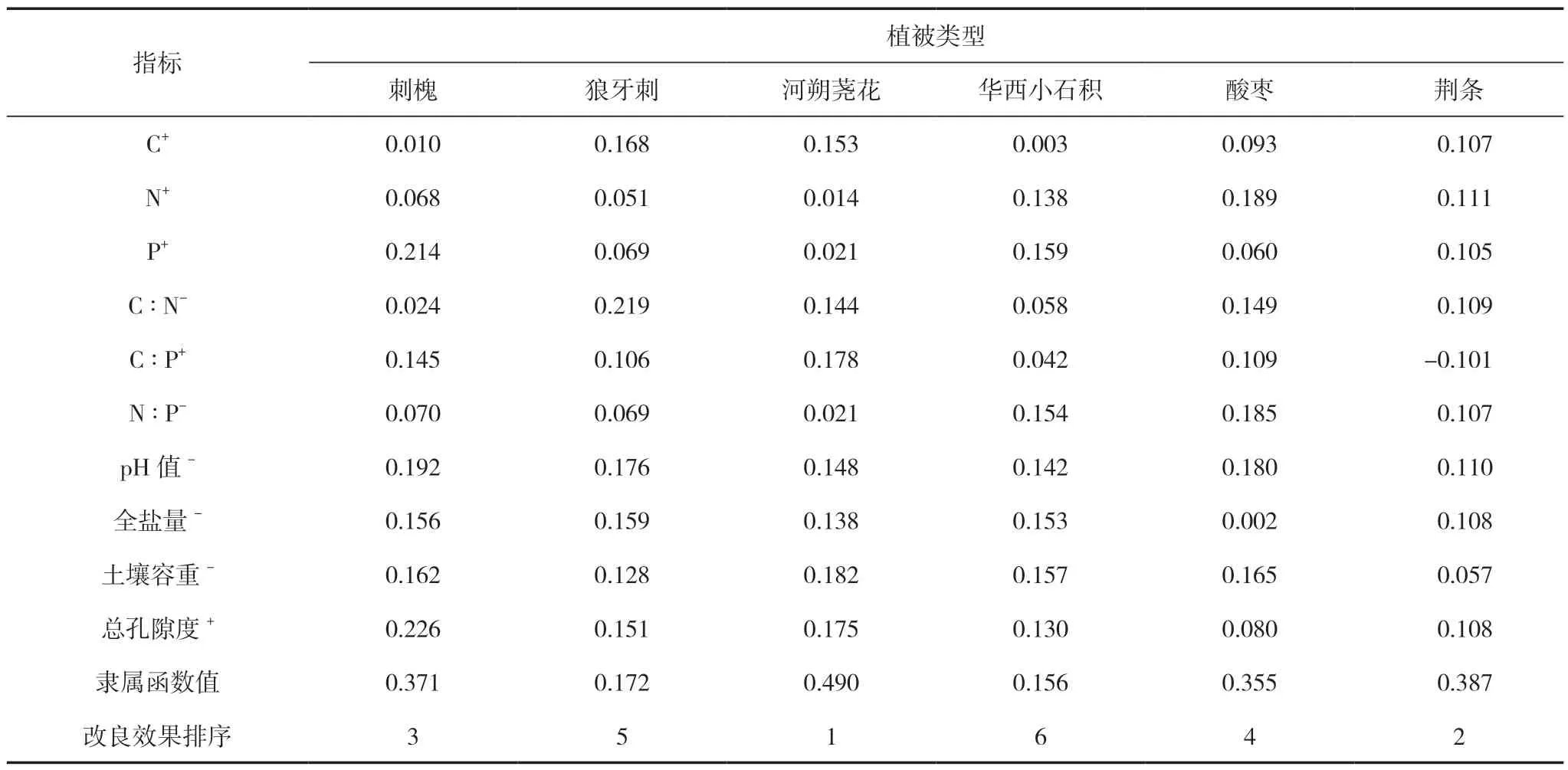

3.4 不同植被类型对土壤碳氮磷生态化学计量的影响评价

由表5 可知,刺槐土壤隶属函数指标较高的为总孔隙度、土壤容重和P,刺槐对土壤的改良作用表现在物理性质和土壤养分状况方面;狼牙刺土壤隶属函数指标较高的为C∶N、pH 值和C,其对土壤的改良作用表现在化学计量特征、物理性质和土壤养分状况方面;河朔荛花土壤隶属函数指标较高的为土壤容重、C∶P 和总孔隙度,其对土壤的改良作用表现在物理性质和化学计量特征方面;华西小石积土壤隶属函数指标较高的为P、土壤容重和总孔隙度,对土壤的改良作用表现在土壤养分状况和物理性质方面;酸枣和荆条土壤隶属函数指标较高的为N 和pH 值,对土壤的改良作用表现在土壤养分状况和物理性质方面。由隶属函数值可知,6 个树种土壤改良效果强弱排序为河朔荛花>荆条>刺槐>酸枣>狼牙刺>华西小石积。因此河朔荛花、荆条和刺槐可作为白龙江干旱河谷造林先锋树种。

表5 不同植被类型土壤隶属函数值

4 讨论

白龙江干旱河谷6 种植被土壤C、N、P 3 种元素平均含量范围分别为5.0 ~13.2、0.46 ~0.83和0.35 ~0.48 g·kg-1。土壤C、N、P 含量均处于全国中下水平(有机质<10 g·kg-1为全国的最低水平,N<0.65 g·kg-1为全国的最低水平,0.4 g·kg-1<全P<0.8 g·kg-1为中水平),P 的含量低于全国的平均含量(0.56 g·kg-1)[19],并且远远低于地壳P的平均含量(2.8 g·kg-1)[20]。这可能与干旱河谷土壤类型有关,土壤粒级小,土壤容重大,土壤持水性差,地表径流大,这些因素限制了土壤中有机物质的积累、分解和迁移,因此土壤C、N、P 含量较低。土壤N 含量小于全国的最低水平,表明该区域氮素缺乏,在植被恢复过程中,应注重添加适量氮肥。土壤P 的来源相对固定,绝大部分不能为植物直接吸收利用,易被植物吸收利用的水溶性磷和弱酸溶性磷通常含量很少;另外,磷元素不易从表土中向下移动到深层被植物根系吸收,尤其粘粒多的土壤更不易移动,白龙江干旱河谷地的土质砂砾化,盐碱化土壤中钙离子含量高,降低了土壤磷的有效性,使得土壤中磷易流失,因此其P 含量较低。

刺槐、狼牙刺、华西小石积、酸枣和荆条土壤C∶N 值随土层的加深而升高,这是由于该地地表径流大引起地表碳流失,逐渐富集在土壤下层,这与陶冶等[21]、周正虎等[22]研究结果一致。而河朔荛花C∶N 在10 ~20 cm 最高。6 种森林类型C∶N 变化规律不一致,其范围为13.4 ~25.6,可能是树种间的差异一定程度上影响土壤C∶N 的垂直分布[22-23],河朔荛花和荆条2 种物种木质化程度低,凋落物相对较易分解,凋落物富集在土壤表层,氮素含量最高,土壤C∶N 值低,随着土层深度的增加,氮素归还效应减弱,土壤氮含量下降,土壤C∶N 值高。表明该地区有机质分解速率慢,矿化作用水平低,造成土壤中可利用的营养元素降低。

土壤C∶P 是衡量微生物矿化土壤有机物质释放P 或从环境中吸收固持P 潜力的一种指标,是土壤P 矿化能力的标志,土壤C∶P 低有利于微生物分解有机质释放养分,促进土壤中有效P 含量的增加,其有效性高;而高C∶P 会导致微生物与植物竞争土壤的无机P,从而不利于植物的生长。本研究的刺槐、河朔荛花和荆条土壤C∶P 随土层的加深先升后降,最大值均出现在10 ~20 cm,分别为32.2、21.4 和17.8,狼牙刺、酸枣和华西小石积的土壤C∶P 随土层的加深先降后升,其最小值分别为18.1、18.6 和20.5。6 种植被类型土壤C∶P(15.2 ~32.2)远低于我国平均值(136)和全球平均值(186),表明该区域土壤P 为净矿化,土壤磷有效性较高。

N∶P 作为N 饱和的诊断指标,并被用于确定养分限制的阈值[24-25]。刺槐、华西小石积、酸枣和荆条的N∶P 随土层的加深而降低,狼牙刺和河朔荛花的N∶P 随土层的加深先降后升,但6 种植被类型土壤的N∶P 平均值(1.3)远远低于全球平均水平(5.9)和我国平均水平(3.9)[26],说明该区域人工林受到严重的土壤N 限制,这与温带地区土壤类似,如黄土丘陵土壤N∶P 为0.86,为显著的氮缺乏[27-29]。

5 结论

白龙江干旱河谷6 种植被类型土壤C、N、P含量均处于全国中下水平;刺槐、狼牙刺、华西小石积、酸枣和荆条土壤的C∶N 值随土层的加深而升高;6 种植被类型土壤的C∶P、N∶P 平均值均远远低于全球平均水平和我国平均水平。该地区人工林受到严重的土壤C、N 限制,相关分析表明,土壤C 与N、P 呈极显著或显著正相关关系。通过对不同森林类型土壤指标隶属函数综合评价来看,6种人工林对土壤营养元素、化学计量和土壤物理性质改良作用最好的为河朔荛花,其次为荆条,再次为刺槐,应选择河朔荛花、荆条和刺槐乡土树种作为白龙江干旱河谷造林树种。一方面增加固氮植物刺槐与其他植被的混合种植,增加土壤中氮的含量;另一方面减少人为干扰,增加林地凋落物的总量,促进人工林生态系统植被-微生物-土壤间物质与养分的良性循环。