四门塔佛像造型初考

2020-09-02余普彪

余普彪

摘 要:神通寺四门塔地处山东泰山佛教地区,佛教在泰山地区的发展深刻影响着四门塔的形制和建造。本文通过对于四门塔佛像造型的分析,以及对四门塔周围地区佛教发展状况的考察,总结出四门塔四面佛的兴建,是文化流动和互动的结果。四门塔四面佛在神通寺的建立是佛教在山东地区传播的重要见证者和影响者。一个事物的出现和发展,并不只是特定区域内特定的人的作用,而是多种条件下共同影响的结果。

关键词:四门塔 四面佛 造型分析 山东佛教 文化交流

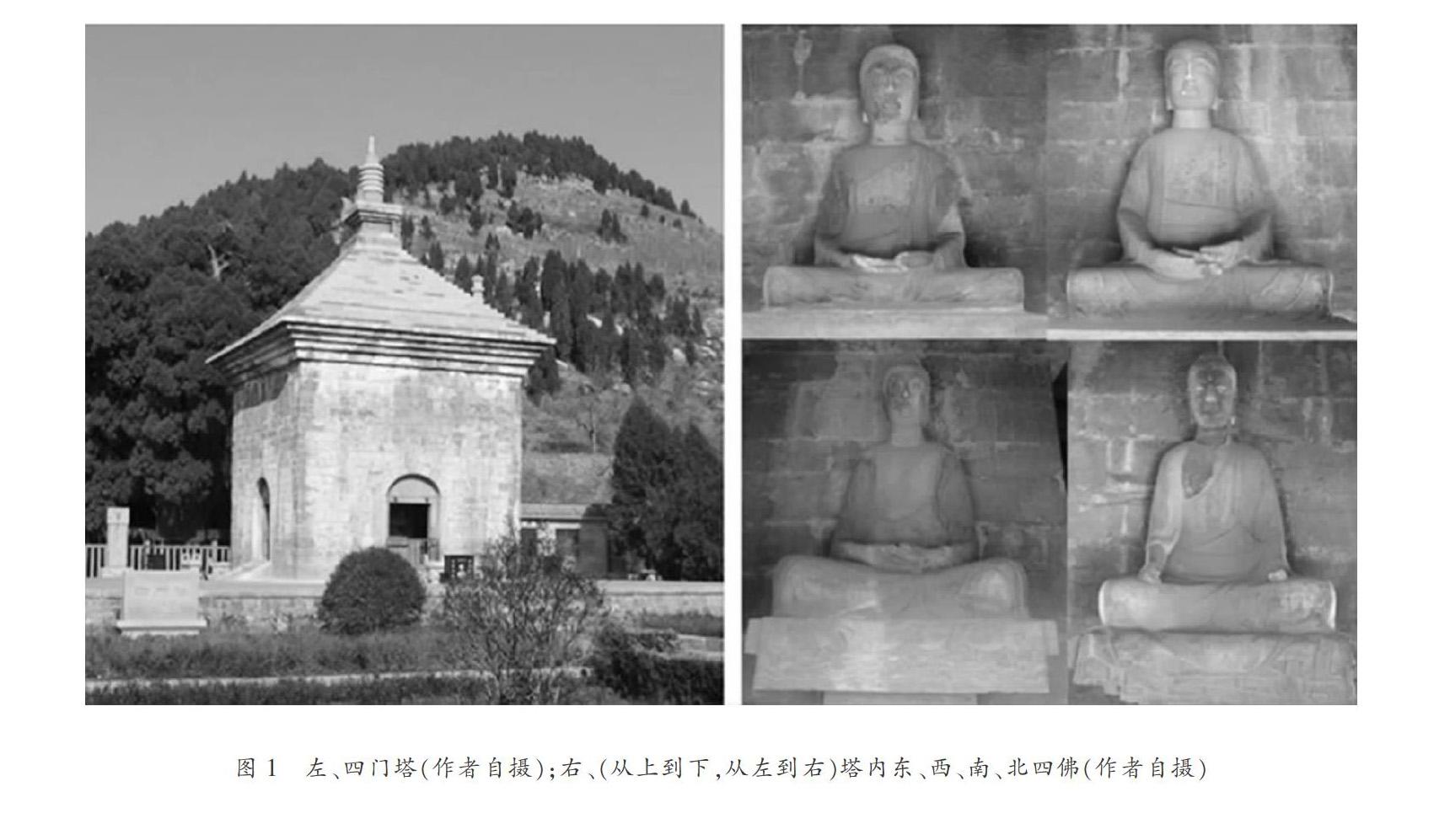

山东济南历城区柳埠镇的四门塔,是中国现存的唯一一座隋代石塔(如图1左)。在四门塔塔室内,塔室中间是一根塔心柱,四个佛像分别坐落在塔心柱的四边。原本每个面各有三个佛像,由于人为的破坏现在每面只剩一个主佛像。除北面佛像的须弥座还在之外,其余三面佛像的须弥座都已不在,都为后来配的。四座佛像高度约1.2-1.5米之间,体量整体相差无几。

四佛发髻的造型均为螺髻,分别结跏趺面对四门(如图1右)。四佛脸部造型圆润丰盈,轮廓挺拔。袈裟双领下垂,袈裟下为僧祗支。东面阿閦佛僧祗支胸前打结,左肩下吊袈裟一角。西面无量寿佛,左肩没有下吊右侧的袈裟。南面的宝生佛和北面的微妙声佛,眉间有白毫相,左肩下吊袈裟一角,内着的僧祗支未打结于胸前,袈裟下摆垂于坐下形成裳悬座。但是北面佛手势不同于另外三个佛像的手势禅定印,而是双手放在双腿之上。

四佛整体上延续了山东地区的造像风格特别是青州造像的特征,国内学者对于青州造像的风格已有详细的论述和定论,比如宿白先生、罗世平先生等等。四佛所穿的袈裟已不再是青州造像的薄衣透体的印度笈多式,袈裟也不是通肩或者偏袒右肩,而是具有明显的汉服特征。特别是衣纹的处理,彰显其雕刻的成熟与稳定,衣纹刻画舒展平缓,雕刻风格也不像是北魏时的那样僵硬和死板,雕像整体趋于圆润灵动。

青齐地区在469年入魏之前,当地的造像大多是铜制的和木制的,而石制的佛像很少发现。博兴和诸城的考古发现可以证明这一点,较多石制的佛像出现要迟到北魏正光(520-525年)之后。?譹?訛那么该时期的石制造像晚于青齐以西的地区大概八九十年。然而仅仅过去二三十年,青齐地区的造像水平取得突飞猛进的发展,就达到如此高的水平似乎有待考查。更何况在北魏末期青齐地区战乱不断,当地民众很难有条件去大力发展造像技术。

在北魏灭亡之后,北魏分为东魏和西魏,东魏迁都与邺城(今河北临漳县、河南安阳市北郊一带)。邺城地区自北魏时期佛教就在当地繁荣和兴盛。北魏时多朝皇帝都在邺城剃度僧尼,所以佛教在邺城很是繁荣。

魏太宗明元皇帝明叡宽雅非礼不言。愍念四生。敬重三宝。仍于邺下大度僧尼。……魏高祖孝文皇帝神光照室……硕德高僧四方云集。……魏肃宗孝明皇帝(讳诩 ) ……仍于邺下,造大觉寺,窈窕曲房,参差复殿。?譺?訛

可見邺城依然成为北方地区佛教的中心,邺城的佛教造像很可能影响青齐地区的造像发展。在北魏末年,河北的流亡者进入青齐地区,当中很可能就有不少能工巧匠,包括雕刻佛像的工匠在内。在《魏书·孝庄纪》中记载邢杲率领河北流民多达十余万户。永安二年(529年),败于齐州:“(建义元年·528年)六月,幽州平北府主薄河间邢杲率河北流民十余万户反于青州之北海,自署汉王……车上党王(元 )天穆、齐献武王(高欢)大破邢杲于齐州之济南。”?譻?訛在《北齐书·阳休之传》中同样有记载:“魏孝昌中(525-52年)……葛荣寇乱 ,河北流民多湊青部。”?譼?訛这些流民很可能在齐州生活,并且利用自己的手艺养家糊口。

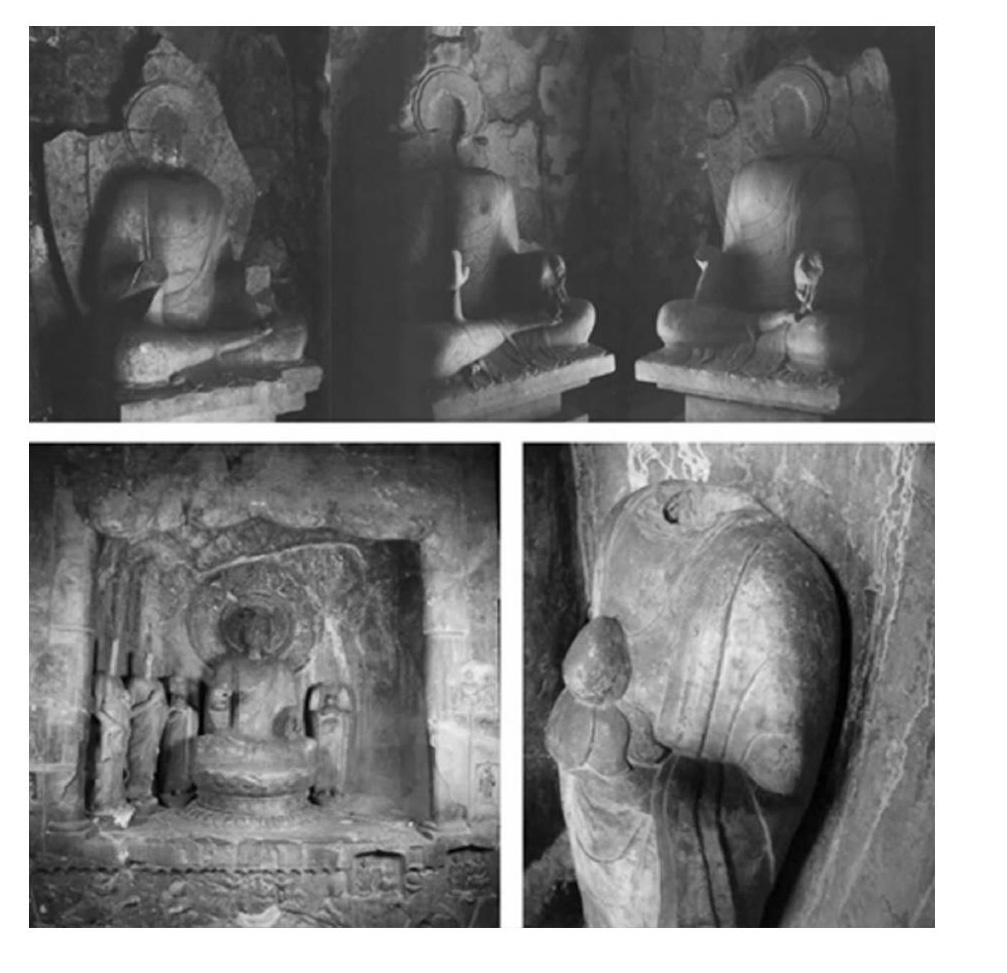

作为当时的佛教中心的邺城,除了具有大量的佛寺和僧侣,同时还有大量的工匠和石窟造像,比如安阳龙泉市的大留圣石窟以及响堂山石窟。安阳大留圣石窟位于灵泉寺东面大概距离0.5公里,开凿于东魏武定四年(546年),比四门塔四面佛题记中的武定二年(544年)晚了两年,可以说是同时期的造像。窟内现存坐佛三尊,分别为卢舍那佛、阿弥陀佛、弥勒佛(如图2上)。虽然三尊佛像的头部已经遗失,但是可以从其身躯的体量和塑造,包括衣纹的处理,三尊佛像的造像风格俨然没有北魏时期的“瘦骨清风”的样式。三尊佛结跏趺坐于须弥座上,身穿双领下垂式袈裟,袈裟下内着僧祗支。衣纹雕刻细致形如流水,没有北魏时古拙僵硬,层次分明。从三尊佛像的身体比例和体量上分析,包括雕刻手法,可以看出,佛像整体从“秀骨清像”变为“丰厚为体”,从“褒衣博带”变为“薄衣贴体”。雕刻技术纯熟,重视对象的内在神情和精神气质的表达。

在邺城地区除了安阳龙泉寺大留圣石窟之外,南北响堂山石窟是最为重要的佛教传播之地。响堂山石窟是在北齐皇室出资建造的,除了作为佛教传播,响堂山石窟还是北齐皇室的陵墓。相比北响堂山由皇室的资助建造,而南响堂山开凿年代稍晚,并且没有皇家的赞助。在南响堂山第一窟中心柱正壁佛龛内的佛像大约造于(550-577年),虽然佛龛的开凿年代可能晚于四门塔四面佛的建立时间,但是这也能反映出这一地区间的造像风格。现存一佛四菩萨,本应一佛六菩萨,其余两尊菩萨现存国外,主佛相对完整,头部部分遗失,剩余四尊菩萨的头部均已遗失(图2下)。主佛结跏趺而坐在莲花座上,面容丰润,微笑视人。整个头部的雕刻与四门塔四面佛的头部塑造具有很强的相似性。袈裟同样是两领下垂,内着僧祗支,左手做与愿印,右手做下品来迎印。头后有头光火焰纹。整个佛像的塑造健壮,肌肉丰满,体量感强且厚实,袈裟不再是“褒衣博带”而是轻薄贴体,衣纹刻画流畅。其左边站立的菩萨,头部不在,双手托莲花,袈裟同样是双领下垂,内着僧祗支,下摆齐脚,衣纹层次丰富且流畅,为较浅阶梯状。

由此可见邺城地区和四门塔内四面佛,整体的塑造趋于同一种风格,佛像肌肉饱满、圆润,轮廓鲜明简练,衣纹流畅,衣纹的形体落在结构转折中,薄而贴体,从中透出活力和内在气质和精神。这些特征彰显一种清新的风格。这样一种风格的形成与河北邺城地区的佛教寺院、僧侣和工匠的发达,以及大量建造石窟造像的影响有关。再加上北朝末年河北流民进入山东,以及南朝天竺佛教的传入,都深刻影响着佛像的造型。这些因素共同作用下,才共同形成四门塔四面佛的建立以及风格的形成,也为隋唐佛教的繁荣奠定坚实的基础。

结语

四门塔和四面佛到底是什么时候兴建的还存在争论,以及两者是不是同时兴建也是疑问。本文没有论述或者证明这些疑问,而是试图去明晰四门塔在山东地区或者齐州为什么能够存在,以及其和周边地区的交流和影响。笔者想揭示四门塔在齐州的建造,并不只是杨显州赞助或者神通寺的组织,而是关乎佛教在中国以及山东的发展,如果没有佛教的中国化以及与周围文化的交流,也不会有四门塔和四面佛的建造。整个文化环境是最为重要的,人类的发展就是在这样的交流中一路走过来的。对于当下,文化的交流和发展更为重要,我们不再是独自走在荒漠中。

注释:

宿白.青州龙兴寺窖藏所出佛像的几个问题——青州城与龙兴寺之三[J].文物,1999(10).

《辨证论》,《大正新脩大藏经》[M].台北新文丰出版社,1983.

魏收.《魏书》帝纪第十[M].北京:中华书局,1974.

《北齐书》列传第三十四 《二十六史》[M].成文出版社,1971.

中国美术全集编辑委员会.中国美术全集雕塑篇[M].北京:人民美术出版社,2006.

芝加哥大学东亚艺术中心 响堂山石窟项目 http://xts-test.uchicago.edu 检索时间2019.1