西方仪式传播研究:动向与启示

2020-09-02刘建明班志斌

刘建明 班志斌

1975年,詹姆斯·凯瑞(James W.Carey)提出了“传播的仪式观”(a ritual view of communication)。当时,传播学界的主流观点是从功能主义的角度研究传播现象,即认为传播是一个讯息得以在空间传递和发布的过程,以达到对人和距离的控制。[1]而凯瑞传播的仪式观则改变了这一传统看法,他认为“传播是一种现实得以生产、维系、修正和转变的符号过程”[1],强调传播对于社会现实的符号建构功能。宗教仪式承担了描绘世界的作用,传播同样承担了这个作用。在这个意义上,传播即仪式。凯瑞将仪式和传播紧密相连后,有不少学者从不同角度研究了仪式和传播的关系。1998年,罗森布勒(Rothenbuhler)总结前人研究提出“仪式传播”(ritual communication)的概念,既包括了“作为传播现象的仪式”,也包括了“作为仪式现象的传播”。[2]前者强调仪式的传播属性,认为仪式是一种强有力的传播形式。后者强调媒介化传播的仪式形式(包括媒介事件、仪式化的媒介使用、媒体工作的仪式性、电视作为现代人的宗教等),媒介文化的仪式功能,政治、修辞和公民仪式,日常生化中的仪式性传播等等,都是传播中的仪式现象。这一概念几乎统合了所有的传播学视域中的仪式研究。仪式传播的思想也被中国学者借鉴,1994年,孙皖宁发表了《传播学研究中的仪式派——暨叙事文文体分析法介绍》,将仪式传播思想引入国内,但此后几年只有零星的仪式传播论文发表。直到2005年丁未翻译了詹姆斯·W.凯瑞的《作为文化的传播》,国内学术界才逐步关注到传播和仪式的关系。在中国知网上以“仪式传播”为主题词进行搜索,可以发现相关研究数量呈逐年上升趋势。但仪式传播的内涵广泛,而且中西方语境差异较大,因此理解上容易产生误读和偏差。关于仪式传播、传播的仪式观、媒介事件等理论在中国传播学界的误用,樊水科[3]、郭建斌[4]、刘建明[5]等研究者都曾撰文讨论。国内仪式传播在研究方法的使用上也存在不足,肖荣春认为国内仪式传播研究“比较多的研究还停留在引进和解读凯瑞的传播仪式思想上,虽有部分研究开始尝试用民族志等方法对中国本土的仪式传播进行研究,但民族志方法的把握与具体问题的展开还存在明显不足”[6]。

图1 2006—2018年中国知网收录的“仪式传播”相关论文数量

基于国内仪式传播研究的现状,有必要将目光投向西方学界,了解西方仪式传播的最新动态,为我国今后继续深入仪式传播研究提供参考借鉴。那么,在近几年,西方仪式传播研究呈现怎样的趋势,关注了哪些前沿问题?为此采用罗森布勒仪式传播的概念,梳理2014—2018年发表在SSCI期刊上的仪式传播研究论文,并进行归纳总结。为了保证能得到西方仪式传播研究的最新动态,只选取近5年的相关论文进行分析。具体操作上,在Web of Science上选取SSCI子数据库,以“ritual communication”为主题词检索相关文献,时间节点设定在2014年1月1日到2018年12月31日,共得到文献140篇,剔除与仪式传播关联度不大的文献后,得到相关文献104篇。通读这些论文后,对其主题进行分类。

一、新媒体环境中的仪式传播

网络媒体发展对社会系统的方方面面产生了影响。有学者据此提出了“媒介化理论”,认为“文化与社会逐渐依赖于媒介及其逻辑,而媒介则融入了文化和社会实践的不同层面”[7]。在媒介化社会中,所有的文化都会遵循一定的媒介逻辑,仪式也不例外。西方研究者关注到互联网对仪式传播的影响,104篇仪式传播研究中,有33篇与新媒体相关,占32%。研究内容主要集中在哀悼仪式在网络空间中的传播、数字宗教仪式的产生、社交媒体环境中家庭仪式的重构以及作为仪式的新媒体使用。

(一)哀悼仪式在网络空间中的发展

哀悼仪式是人类社会重要的仪式之一,从中可以看出人类情感、社会结构,因此哀悼仪式也是仪式传播研究中的重要内容。按照传统习俗,哀悼仪式必须集中发生在一个特定的时空中。但随着网络技术的发展,哀悼仪式也有了新的变化。互联网成了重要的哀悼场所,社交媒体中出现了一些纪念死者的账号,这也让传统的哀悼仪式超越了时空限制,这一新的文化现象得到了西方学者的极大关注。迪尔玛(Dilma)通过研究土耳其烈士的社交媒体账户,发现烈士在身后依旧会收到网民的评论信息,“延长”了他们在人们心目中“存在”的时间。互联网让数字不朽(digital immortality)成为现实,网民在纪念网站上留言、分享影像资料,让烈士们成了在虚拟世界中不断孕育的神话。[8]传统的哀悼仪式是一件神圣的事情,必须遵守一定的社会文化规范。但在网络空间,这种神圣性受到冲击。克恩(Kern)等对Facebook上哀悼性帖子进行分析,发现部分帖子违反了人们对这些悼念场所的传统期望。部分网民发表煽动性言论,并对网页管理员或其他访客进行侮辱以发泄自身情绪。在性别方面,这些侮辱性言论的发布者以女性为主。虽然她们在线下迫于压力遵守传统规范,但在社交媒体上挑战了传统哀悼仪式的神圣性。[9]网络空间中,人们获取死亡信息的途径也发生了改变。吉布森(Gibson)认为媒体一直在人们获知死亡消息的过程中发挥着重要作用,如报纸刊登讣告等。而在社交媒体时期,人们通过非正式途径了解死亡信息。甚至有的时候,因为代际数字鸿沟,网民可能先于死者年迈的父母知道死亡信息。虽然死者的家人不一定愿意分享死亡信息,但死亡信息还是不可避免地进入公共空间,让死者在互联网中重返聚光灯下,形成了一系列公共纪念方式。[10]欧文(Irwin)通过对Facebook上的死者纪念墙进行内容分析,发现纪念墙上的信息包括“来自远方的指引”“对逝者的探视”“与逝者对话”等主题,网友会把一些超自然现象与死者联系起来。他认为网络哀悼仪式是对传统哀悼仪式的一种补充。相比于前辈,年轻一代更愿意公开地进行悼念,表现自己的脆弱性。[11]

(二)数字宗教仪式的产生

宗教仪式是人类社会中另一个重要仪式。在互联网环境中,网络技术的发展是每一种宗教都要面对的社会现实,数字宗教也成了研究者关注的重要问题。随着全球化的加剧,宗教从其本土环境迁移到海外。为了实现远程宗教传播,数字媒体被用于宗教活动,如仪式崇拜、布道和演讲。潘达瑞潘德(Pandharipande)通过研究美国的印度教传播,发现美国印度教传播打破了两大传统:一是用英语进行传教,因为传统的印度教只能用印地语进行传播;二是利用新媒体进行传教,这同样打破了传统。但无论是用英语进行传教,还是使用新媒体传教,都是利用新的符号与神进行沟通,给信徒带来了新的宗教体验。但研究者也发现仪式传播方式的改变还会受到阻挠,教徒对这些新的仪式传播尚未形成共识。[12]除了一些常规数字宗教仪式的传播,研究者也关注一些非常规的数字宗教。沃舍瑞(Alshehri)等采访了11位传播什叶派教义的新媒体工作者,研究了他们在社交媒体上创作并分享Tatbeer仪式的过程(Tatbeer是一种自残行为宗教仪式)。研究发现什叶派新媒体工作者通过互联网传播丑陋照片(ugly photos),并向他人传播对这些仪式的解释。他们把丑陋(ugliness)看作是一种有用的资源,以寻求与边缘群体的对话。[13]

(三)社交媒体环境中家庭仪式的重构

相比于宗教仪式或者悼念仪式,家庭仪式没有那么系统,但同样不可或缺。随着移民和外出务工人数的增加,以及社交媒体的发展,视频通话、图片共享和即时消息等新的家庭仪式层出不穷。卡巴昆托(Cabalquinto)通过对21名在澳大利亚工作的菲律宾劳工进行访谈,发现这些菲律宾劳工因为和家人分居在不同国家,所以无法进行日常的家庭仪式。于是,这些海外劳工家庭借助新媒体移动设备和网络通信平台创造了新的家庭仪式,并通过这些新的家庭仪式维持家庭关系。但这其中也体现了社会经济地位的不平等,受教育程度较低或经济条件较差的家庭成员使用新媒体与家人建立联系的能力相对较弱。[14]克莱顿(Claytona)等对于这一现象做了进一步的阐释,提出了“数码一瞥”(digital glimpse)的概念(即外出人口与家庭成员的数字互动),探究流动人口如何通过数字技术将自己和日常家庭仪式重新连接起来。对于流动人口来说,他们常常有一种离开家庭生活的孤独感,渴望在缺席的状态下表现出对家庭的归属感和存在感。而网络技术为不在一起的家人提供了虚拟存在感,这对于家庭解决分离带来的社会压力和关系压力具有重要意义。通过新媒体可以丰富家庭体验,给不在一起的家人带来更大的联络感,让家庭成员远距离“一起行动”成为可能。虽然数字互动不能完全替代家人团聚,但可以减少家庭成员缺席对家庭关系的负面影响。[15]仪式不仅能增强家庭成员之间的凝聚力,还有研究者发现网络时代的家庭仪式也可以维持家庭秩序。亚林顿(Yarrington)通过对自己公公(father in law)的18封语音邮件进行语言人类学分析,发现他通过语音邮件构建和执行亲属关系的模式,并引发了预期的回应。具体而言,其公公通过仪式性互动构建了对家庭成员地位的许可(membership licensing)、宗教共通性(religious fluency)以及婚姻纽带所必需的社会亲近感(social proximity)。尽管相隔2300多英里,但其公公依旧可以通过语音邮件巩固亲属关系。[16]

(四)新媒体使用成为一种仪式

二、仪式在不同情境下的传播功能

仪式是有象征性的符号,戈夫曼在其InteractionRitual将社会互动视作是仪式互动,认为一个人的面子是一个神圣的东西,交往的双方利用互动仪式来维系彼此的面子。[22]此后,柯林斯又进一步指出互动仪式的核心机制是相互关注和情感纽带。[23]罗森布勒总结前人的研究,提出仪式是强有效的交流形式,所有仪式都有传播属性。[2]在日常生活中,人们通过点头、微笑、打招呼等仪式建立社会关系。在近5年的仪式传播研究中,西方研究者进一步探索了仪式在人际传播、组织传播、政治传播中发挥的作用。

(一)仪式作为人际交流工具

相比涂尔干研究宗教中的仪式,戈夫曼和柯林斯更关注世俗领域的仪式,从微观社会学的角度分析日常生活中的仪式,认为“一旦行动者接受了关于什么是某人的自我(和情境是什么)的界限标准,他或她就会在此制约下维护其标准的一致性”[23],而这就是通过仪式互动实现的。近5年西方仪式研究中,研究者们继续考察日常交往仪式在不同情境下的作用。施萨万(Shishavan)等从跨文化传播的视角研究了伊朗人和澳大利亚人采用的不同拒绝仪式。他发现在拒绝社会地位较高的人时,伊朗人和澳大利亚人的拒绝仪式是相似的。但在拒绝同等社会地位的人时,伊朗人和澳大利亚人会采取不同的拒绝仪式。澳大利亚人更多地采取直接的拒绝仪式,而伊朗人采取较为委婉的拒绝方式,这种文化差异也容易带来文化误解。[24]除了面对面的交往仪式,远距离书信同样是一种仪式。莱尔(Lair)则认为明信片的代写祝福的服务,就是一种有表演性质的仪式。为了提高效率、节约时间,人们选择了明信片代写。但为了更好地维系情感,却又要采取各种策略掩饰代写的这个事实。[25]在西方传播学研究中,健康传播是一个热门研究领域,健康领域的人际仪式交流也备受研究者关注。希姆恰克(Szymczak)发现在患者和医生的交流是一种互动仪式,当患者面临危险时(主要指其他医生违反感染预防措施)时,医生是直言不讳还是保持沉默是高度依赖情境的。主要与医护人员是否在共同关注同一件事,以往的交往模式,以及现场是否有其他人等因素相关。[26]普拉姆(Plumb)等认为医生在病房里的日常活动是一种仪式传播,因为这些活动除了有科学任务外,还有象征意义和社会功能。信息和传播技术(包括电子病历、数字图像、自动化药物等)引入病房后,减少了空间、时间对医患之间交流的限制,但另一方面也减少了面对面交流的机会,使一些原有仪式被破坏。[27]桑托斯(Santos)等研究了孩子患有癌症的19个家庭,发现孩子被诊断出癌症后,家庭仪式也会随之发生变化,包括调整原有家庭仪式,创建新家庭仪式和恢复曾经的家庭仪式。家长们改变家庭仪式,从而起到对患病孩子的保护作用。[28]

(二)仪式建构组织秩序

组织传播中大量信息和行动并没有真正的意义,而只是一种象征性的仪式。这些信息和行动不是为了促进决策,而是构建组织内部秩序。布里(Bury)通过考察英国陆军军团的晚宴“巴罗萨之夜”(Barossa Night)研究军队仪式,发现即使是在被视为组织纪律严明的军队中,军官之间的关系也可能是不稳定的,需要通过协商维持秩序。“巴罗萨之夜”仪式中,军官通过接受一些离经叛道的行为,从而在严格的等级秩序中缓解紧张关系,实现了增强军队凝聚力的作用。[29]威尔逊(Wilson)基于社会语言学方法来分析新西兰男子橄榄球队中发生的仪式互动,发现球队运用空间和语言实践,将陌生的地点重构为家园。他们无论身在何处,都能通过仪式创造出熟悉的空间,并通过这些仪式构建出霸气的男子气概。[30]在组织传播中,仪式的沟通交流作用同样非常重要。浦施(Pouthie)对一个治疗肿瘤患者的跨行业职业团队(包括主治医师、护士、药剂师、社会工作者、治丧咨询师、病案管理员)进行定性研究,阐明了日常的、反复发生的抱怨、开玩笑等交流活动对跨界团队的重要功能和情感影响。他将观察到的各种抱怨和开玩笑行为概念化为认同仪式,这些认同仪式有助于团队协调合作和不同专业知识的共享。[31]除此之外,组织仪式传播还可以促进组织文化的建立。马里亚纳(Mariana)等认为组织中的仪式化传播可以理解为组织文化的输入和输出,如果组织管理者意识到仪式可以促进组织文化战略目标实现,就可以有意识地通过组织仪式传播创造、巩固和变革组织文化。[32]而马修(Matthew)等通过研究组织仪式的作用,认为仪式是组织权力和价值的抽象表达,这种现象可以用归属(将个体归属于组织)和挪用(一个组织将其成员个体行为视为组织行为)两种逻辑来理解。[33]除了常规的组织仪式,研究者也发现一些非常规的组织仪式。约翰逊(Johnson)等发现大学新生加入学校仪仗队和运动队等团体后,会遭遇羞辱性仪式以提高团队凝聚力,具体包括性游戏或者被灌醉。但当大学新生采取冒险的仪式(包括攀岩和独木舟旅行)替代传统的羞辱仪式后,往往可以产生更好的团队效果。相比于之前的羞辱仪式,这些新仪式弱化了等级意识,改变权力关系,增强团队凝聚力。[34]除了组织内部可以通过仪式增强凝聚力,组织团体还可以通过仪式传播自己的理念。特里安(Trian)研究美国农业部的可持续发展农业项目(SAG)时,发现该项目通过让学员做一些仪式性的农业任务,从而更加坚定了他们对可持续发展农业的信念。[35]

(三)仪式与政治传播

西方政治传播研究根繁叶茂,传播学中经典的议程设置理论、沉默的螺旋理论、政治劝服理论均来自政治传播研究。仪式也与政治传播密切相关,可以作为载体传播政治理念,如政治领袖通过媒体面向全体公民进行政治演说就是一种政治仪式。本杰格奈(Banjeglav)研究了克罗地亚政治精英在纪念一次军事行动中取得胜利时发表的一系列讲话,发现其讲话文本中使用了一系列抽象概念建构了克罗地亚的民族认同。[36]随着移动媒体兴起,新的政治仪式也应运而生。帕帕多普洛斯(Papadopoulos)认为手机摄像是一种全新的见证性表演仪式,更有利于人们参与和表达政治诉求。比如反对派可以记录下自己被镇压的影像,并传播给全球互联网用户,以产生政治上的亲和力及团结感。[37]仪式传播不仅体现在对内政治传播中,在国际政治传播中同样有所体现。梅洛(Melo)研究发现葡萄牙在南亚殖民地的总督通过特定的仪式传播与南亚当地统治者建立联系。在整个16世纪和17世纪初,葡萄牙人在亚洲经历了一段很长的外交学徒期。通过向南亚地方合作者学习当地文化传统,葡萄牙人得出了一套包括精确的称谓和问候形式的外交仪式,以期向大多数南亚统治者树立一个可以理解的葡萄牙王室形象。[38]在全球化时代,仪式的跨文化传播也会带来冲突和矛盾。鲍达娜(Boudana)通过研究法国总统候选人多米尼克·斯特劳斯因性侵犯在美国被捕的事件,发现美国媒体报道这件事情时采用羞辱仪式,曝光他被捕的照片。这种羞辱仪式在美国本来是被支持的,甚至为了提高公民道德而鼓励这种做法。但法国并不认可这种仪式,并指出这种做法违反了无罪推定的原则。反过来,法国的抗议也引起了美国本土对媒体和司法机制失调的反思。[39]原本仪式可以起到凝聚社会的作用,但在跨文化传播中,仪式面临不同文化的挑战,从而产生隔阂。

三、西方仪式传播研究评述

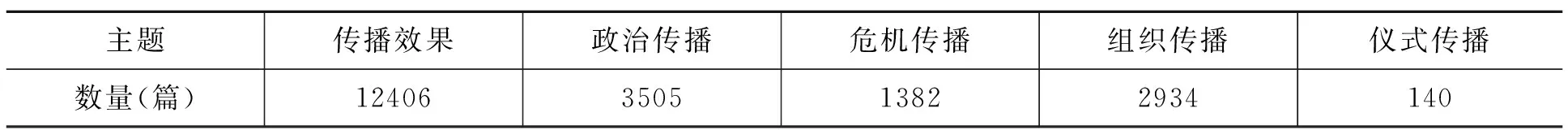

(一)研究数量偏少,且呈现内卷化趋势

在凯瑞提出传播的仪式观40余年后,仪式传播研究成为学者们的关注点之一,但相比于数量庞大的传播效果研究,近5年SSCI期刊上仅有104篇仪式传播研究论文,依旧不是主流。与之相对应,以传播效果研究、政治传播、健康传播、危机传播、组织传播为主题,在Web of Science上搜索2014—2018年发表在SSCI期刊上的论文,数量远远高于仪式传播。尤其是传播效果研究5年时间里发表在SSCI上的论文达到1万篇以上,可以看出传播学的功能主义研究依旧非常盛行,将传播和仪式联系起来的研究远不是主流。

表1 2014—2018年不同传播学研究主题在SSCI期刊上刊文数量

除了数量偏少外,近5年西方仪式传播研究还呈现出内卷化的趋势。所谓内卷化即一种社会或文化模式在某一发展阶段达到一种确定的形式后,便停滞不前或无法转化为另一种高级模式。[40]仪式传播研究内卷化趋势具体表现在两个方面:一是近5年的研究以微观研究为主,研究对象有一定拓展性,但缺乏重大理论突破。无论是对宗教仪式的网络传播研究,还是研究军队、橄榄球队、大学校园的组织仪式,或是研究家庭成员利用仪式维系感情,都是在微观层面探究某个具体仪式的传播形式。相比于早期的仪式传播研究,近5年的仪式传播研究在研究对象上呈现出一定的拓展性。但所采用的理论也大多是既有的仪式传播理论,如凯瑞的“传播的仪式观”、罗森布勒的“仪式传播”概念、库尔德里的“媒介仪式”理论,或是人类学仪式理论。仅少部分论文对既有理论进行修正,如施罗德(Schroeder)等的研究突破了戈夫曼、柯林斯等主要关注面对面的仪式互动的局限,认为网络仪式互动带来了新机械团结。[21]但整体上,尚未发现具有广泛影响力的重大理论性突破。二是研究问题较为单一,主要集中在探讨仪式传播的形态和社会意义上。在仪式传播研究中,无论是将仪式看作传播,还是将传播视作仪式,都非常重视仪式传播的社会功能。近5年的仪式传播研究依旧是在社会功能的框架中探讨仪式行为在人际传播、组织传播和大众传播中的作用。

(二)新媒体打破传统仪式的时空限制

西方的仪式传播的研究领域经历了一个发展变化的过程。瑟娜(Sella)以《作为文化的传播》为起点,梳理了仪式传播研究30多年的发展历程。发现仪式传播研究在研究范围上经历了从宽泛到狭窄,再回归宽泛的过程。[41]凯瑞认为所有传播都是仪式,而戴扬和卡茨则将仪式传播窄化为媒介事件(media event)中的电视直播仪式,认为电视直播让数以亿计的观众同时关注一个重大事件成为可能,从而形成分散在各地的观众不在场的虚拟的“大流散仪式”。[42]。随着媒介形态更加丰富,研究者又把目光从电视仪式转移到人们的日常生活仪式中来,如罗森布勒将所有象征性活动都看作仪式传播。近5年,西方仪式传播研究者愈加关注网络仪式传播,104篇文献中有33篇与互联网相关,并发现新媒体打破传统仪式的时空限制。首先,互联网永久保存的特点改变了传统仪式时间上的延续方式。世代传承是传统仪式的主要传播方式[43],而互联网让仪式注重时间延续性的特点得到强化。在新媒体环境中,数字化记忆已经成为网络时代的重要特征,网络信息可以即时搜索、长久保存。[44]研究者发现死者去世后,其社交媒体却永久保存,其他人依旧可以通过留言的方式表达哀思,打破了时间的界限,为死者提供虚拟的永生。其次,互联网广泛传播的特点让仪式在空间上也得到极大拓展。凯瑞认为传播即仪式,主要因为关注到仪式在时间上维系社会的特点,认为“传播的仪式观并非指讯息在空中的扩散,而是指时间上对一个社会的维系”[1],与之相对应,他还认为传播的传递观主要关注的是传播的空间问题,即“传递观来源于地理和运输方面的隐喻”。[1]但在新媒体环境中,仪式不仅有时间上的延续,同样也突破了空间限制。传统仪式借助互联网进行传播,无论是印度教在美国借助新媒体扩大影响范围,还是家庭成员之间通过网络视频的方式加强联系,或是哀悼仪式从私人空间进入公共空间,都是打破地理空间的限制,借助新媒体实现了身体的虚拟在场。值得注意的是,远距离仪式传播虽然扩大了仪式的传播范围,但能否产生和现场仪式一样的效果,研究者们对此依旧存在争论。

(三)拓展了仪式传播的社会意义

涂尔干较早意识到仪式具有重要的社会作用,认为“仪式是社会群体定期重新巩固自身的手段”[45]。受涂尔干的影响,早期仪式传播研究往往认为仪式具有积极的社会整合意义。凯瑞提出传播的仪式观时,认为传播“是为了代表事物的基本秩序”[1]。戴扬和卡茨探讨了重大事件电视直播中的仪式性特征及其在社会整合中的作用。[39]但这些研究存在主观推断,媒介事件究竟在多大程度上发挥了凝聚社会的作用还需要商榷。此后,研究者们发现媒介事件不仅有社会整合功能,也有可能分化社会,凯瑞、戴扬和卡茨等也都修正了原先的观点。凯瑞研究了伯克事件——里根总统提名伯克作为大法官,但伯克在之后的投票中落选,这件事给美国政治意识形态带来了分裂。凯瑞认为伯克听证会是一个媒介事件,但这起媒介事件没能将受众和政体统一起来,反而使之更加分裂。[46]面对这些变化,卡茨和利比斯(Katz and Liebes)将恐怖袭击、战争、灾难等重大事件的媒体报道纳入“破坏性媒介事件”,作为经典媒介事件理论的补充。[47]戴扬也承认原先的媒介事件理论需要修正,提出媒介事件的新特征:幻灭、脱轨、冲突。[48]库尔里德对媒介仪式的研究则跳出功能主义的视角,批评媒介建构一个原本并不存在的社会中心,即“媒介化中心的迷思”[49]。近5年,西方仪式传播研究进一步探究了仪式的社会作用,发现仪式传播有更加多元化的作用。仪式本来可以使特定的价值观念得到强化,但在全球化时代,不同国家仪式的跨文化传播日益增多,更容易产生文化冲突和文化隔阂。如研究中发现澳大利亚人和伊朗人的拒绝仪式不相同可能会带来误解,美国和法国媒体中对羞辱仪式的不同认知加剧了隔阂等。同时,研究者们也发现传统仪式传播的圣神性也可能在新媒体环境中被颠覆。涂尔干将在不安或悲伤状态下举行的仪式称为禳解仪式,其中哀悼仪式就是一种重要的禳解仪式。涂尔干认为这种禳解仪式中一个人流泪,不仅仅是因为他很悲伤,而是出于对习俗的尊重,他不得不这样做。[45]因为传统仪式会受到族群的监督,人们不遵守仪式的要求,履行义务,就有可能受到惩罚。而在网络仪式传播中,人们匿名参与仪式,没有约束,因此也有可能不履行仪式所赋予的责任和义务。如研究中发现一些女性网民在线下遵循哀悼仪式要求,但在互联网上却挑战哀悼仪式的圣神属性,在哀悼网站上发表侮辱性言论,发泄个人情绪。

四、对我国仪式传播研究的启示

(一)综合使用多种研究方法

在研究方法上,我国仪式传播研究可以从西方仪式传播研究中吸取经验。在《大众传播与文化研究》中,凯瑞提出可以借鉴格尔兹人类学的方法分析传播现象,他认为“传播的文化学把人类行为——或者更准确地说是人类行动——看作是一种文本,我们的任务就是建构这一文本的‘解读’。文本本身是一个符号序列——言谈、书写、姿势——它们包含了解释。就像文学批评家的任务是对解释做出阐释。”[1]虽然,凯瑞在文章中提到可以用阐释的方法研究传播文化,但自己并没有在研究中实践。在近5年的西方仪式传播研究中,大多已经采用规范的田野观察、民族志、扎根理论、话语分析等质性研究方法。除了质性方法外,也有少部分研究使用问卷调查方法对仪式传播的社会整合效果进行分析。如迪亚兹(Diaz)等使用实验和问卷调查的方法研究网络游戏作为一种仪式能否带来情感共鸣。[50]崔玺(Xi Cui)通过在线调查的方法发现社会身份这一要素在媒介事件唤起情感中的作用,发现民族主义程度较高的观众通过符号认知唤起情感反应,而民族主义程度较低的观众通过直接的情绪渲染和间接的象征符号都可以获得情感反应。[51]这些问卷调查的方法也解决了以往仪式传播社会整合功能缺少具体测量的问题。从西方近5年的研究可以看出来,虽然最初仪式传播的研究方法是一种阐释的方法,但如今西方传播学已经开始运用量化的方法研究仪式的整合效果,以及仪式与其他社会因素之间关系等问题了。正如瑟娜所说“作为一种文化表征,仪式的作用显然是难以清晰地界定和表达,有时候能起到作用,有时候起不到作用,这时就需要传播的传递观对其进行评估”[41]。相比较而言,我国的仪式传播在研究方法上还存在很多不足。为了与英文仪式传播研究相对照,在中国知网以“仪式传播”为主题查找2014—2018年发表在CSSCI期刊上的论文,发现目前国内仪式传播研究在方法使用上比较单一,以思辨和观察的方法为主,少部分文章使用了民族志的方法。1994年,孙皖宁提出可以用叙事文文体分析法进行相关研究,[52]但并没有得到广泛应用。然而,严谨的研究方法在学术研究中非常重要。在今后的仪式传播研究中,可通过民族志、叙事分析、话语分析等方法研究仪式的建构方式,通过问卷调查、深度访谈、焦点小组讨论等方法研究仪式传播产生的实际效果。

(二)开展跨学科研究,多维度开拓本土仪式资源

目前,国内的仪式传播实践研究主要集中在以下三种:一是对宗教仪式和日常生活中的世俗仪式进行研究,如人们之间互送礼物的行为[53]、婚礼仪式[54]和葬礼仪式的研究[55]。二是对国家仪式的研究,如对抗战胜利的纪念[56]、国庆纪念[57]和五四纪念[58]进行研究。此类研究主要探讨仪式传播和国家认同的关系。三是对某一档节目进行仪式分析,如分析《央视春节联欢晚会》[59]《新闻联播》[60]《等着我》[61]《见字如面》[62]《感动中国》[63]等节目的仪式性特征。实际上,中国是一个礼仪之邦,仪式文化资源非常丰富。在国家层面,有吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼,这五礼维护着封建统治。在民间,宗规、家训、民约成为族人的言行准则,并衍生出一系列仪式,人们世代相守。如今“礼仪”合为一个词,但在古代礼和仪是分开的,“礼”包括“礼制”“礼仪”和“礼器”等内容,“仪”则是“礼”的具体表现形式,是严格遵循“礼制”形成的一套系统而完整的程序与形式。[64]无论是国家仪式,还是民间仪式,都是通过符号传递信仰,因此其中必然涉及传播问题。在西方的仪式传播中,学者们较为关注家庭传播、健康传播、政治传播、组织传播等社会情景中的当代仪式。而在中国,研究仪式的条件更加便利,不仅存在这些当代仪式,还有丰富的历史仪式资源。值得注意的是,艺术学[65]、历史学[66]、宗教学[67]、民俗学[68]、价值哲学[69]等诸多学科都已经关注到仪式的传播问题,但仪式的传播内涵还没有被充分挖掘,这就需要传播学者充分借鉴其他学科的理论、方法和内容,实现仪式传播的跨学科研究。

另外,研究本土仪式资源也不能用单一的视角,可以从历时性和跨文化的视角考察仪式传播。目前,大多数论文还是考察仪式在固定时间、固定地点的传播,只有小部分论文比较了仪式在不同时期的呈现方式,如雷霞研究了申请“非遗”成功前后的甘肃西和乞巧节。[70]实际上,从传统媒体时期到新媒体时期,仪式传播的传播方式发生了巨大变化。如西方关于哀悼仪式、宗教仪式的研究发现传统仪式在新媒体时期发生了诸多转变。除了媒介载体的变化,新媒体环境中的仪式传播也可能面临保守观念的阻拦、商业因素的侵蚀、官方权力的过度介入等问题,这都是今后仪式传播研究中不应忽视的重要影响因素。另外,新媒体方便了不同国家、不同民族、不同文化的人进行交流,中国仪式借助互联网进行传播,国外仪式也可以进入中国,但这并不一定能带来真正的理解和沟通,反而可能导致种族偏见、文化误读愈演愈烈。如2018年底,意大利品牌D&G(杜嘉班纳)以筷子为主题制作了一个名为《起筷吃饭》的广告,但因为错误地使用筷子,并称其是“小棍子形状的餐具”,而遭到国人抵制。该广告虽然使用了筷子这一中国文化象征,但并没有意识到筷子背后的礼仪和文化,从而带来了文化冲突。因此,仪式的跨文化传播也应是仪式研究中不容忽视的课题。

(三)关注新媒体环境中的仪式互动和仪式景观

目前,我国仪式传播研究主要关注官方仪式传播,但缺少对观众反馈的考察。尤其是新媒体的交互性特征让仪式传播不再是传统媒介的单向传播,网民也可以与官方仪式进行互动、博弈。国内仪式传播研究中发现每年除夕夜的春晚直播让观众形成一种情感共鸣。[71]《新闻联播》是一种建构共识的政治仪式,具有整合社会意识,确立权威秩序,构建民族国家认同的作用。[58]但新媒体的出现对《央视春节联欢晚会》《新闻联播》这样具有仪式特征的节目产生了冲击。新媒体的出现,在一定程度上解构了由官方主导的仪式,如《新闻联播》2012年国庆期间播出的“假日调查:你幸福吗?”系列节目,在网络上就引起热议,新浪微博上以此为关键词进行搜索可以找到5355万条搜索结果。部分网民认为这个系列片主题先行,空洞无物,也有网民认为这个节目体现了真诚的态度,[72]甚至还有网民对这个节目形式进行了恶搞模仿。这显然偏离《新闻联播》开设这个系列节目的本意,而产生了多元解读,并没有形成共识。郭镇之认为,从春晚开始至今,其功能已经从提供节日娱乐变为确立国家仪式,推销文化品牌。[73]在传统媒体时期,因为中央电视台是我国唯一的中央级电视台,且所有省级卫视在除夕夜都会转播春节联欢晚会,央视春晚的传播仍是一种单向传播;每年央视春晚结束后,报纸上也会刊登一些批评文章,但总体上央视春晚仍然拥有话语权威。而在新媒体时期,其权威性在互联网上被解构。2019年春节期间,网友们不仅在微博上吐槽央视春晚,还专门组建微信群吐槽春晚,甚至有学者认为“吐槽春晚已经成了一种新民俗”[74]。与此同时,腾讯、阿里巴巴、百度等互联网巨头与央视春晚合作,在春晚期间派送红包。这虽然重新唤起年轻观众对春晚的关注,但这种关注并不是对节目本身的关注,正如有人批评的那样“一个小小的手机红包就能把中央电视台举全国之力精心准备半年之久的新民俗‘春晚’给打败了”[75]。在新媒体环境下,全民抢红包也成了春晚中的一种新仪式,这种网络仪式和传统的春晚仪式之间的关系值得探究。从《新闻联播》和央视春晚在新媒体时代的遭遇可以看出来,受众不是铁板一块,电视节目也不能无差别地让所有人都产生情感共鸣。尤其是在新媒体环境中,网民可以对官方仪式进行多元解读。因此,在进行仪式传播研究的时候不能只看官方主导的仪式传播,也要关注民间进行了怎样的仪式互动。

除了关注仪式互动,还可以关注网络环境中的新的仪式景观。随着互联网的兴起,微信、微博、抖音等成了新的全民仪式。凯瑞认为“新闻不是信息而是戏剧(drama),它并不是对世界的记述而是描绘戏剧性力量和行动的舞台”[1]。社交媒体上爆发的公共事件,建构出了一幅社会图景。每当热点事件发生后,不管网民是否对这件事感兴趣,在使用社交媒体时都会被动接受相关信息。如“上海女逃离农村男友家”“成都七中食堂事件”等虽然都是虚假新闻,却在社会上产生广泛关注,达成共识,甚至导致了社会焦虑。在传统媒体时期,读者还可以选择是否买报,或者是否收看电视节目;而在社交媒体时期,信息几乎无孔不入,只要使用社交媒体就会接收到大量信息,网络传播这种仪式无论是强度还是频率都极大增强。这种互联网上的仪式景观,也非常值得分析和研究。

五、小结

通过对近5年西方SSCI期刊上仪式传播研究的梳理,我们发现,西方近几年的仪式传播呈现出2个研究趋向。一是关注新媒体环境中仪式传播的转变。传统仪式如哀悼仪式、宗教仪式、家庭仪式等打破了原先的时空限制。哀悼仪式空间上从私人空间进入网络公共空间,时间上也可以一直延续,实现数字不朽。宗教仪式、家庭仪式也借助新媒体跨越国界,实现远距离传播。新媒体技术有利于海外劳工和家人维系感情,但宗教仪式的网络传播也受到了来自传统势力的阻挠。此外,新媒体承担了建构社会秩序的功能,研究发现维基百科、社交网络游戏等都可以成为虚拟的社会中心。甚至,使用新媒体本身也是一种仪式性行为。二是仪式在不同情境中的传播功能与作用也是研究者关注的焦点。研究者发现日常生活中的仪式有维系人际关系和构建组织秩序的功能,而更宏大的一些仪式可以传播政治理念。总体来说,近5年西方仪式传播研究有了新进展,研究对象有所拓展,更多地关注了网络仪式。对仪式传播的功能的认识也有进展,注意到仪式的跨文化传播可能带来冲突和隔阂。但整体上,相比于近5年在SSCI期刊上一万余篇的传播效果研究,仅有百余篇的仪式传播研究依旧不是主流。不仅如此,仪式传播研究还呈现出内卷化的趋势,大多以微观研究为主,缺少重大理论突破。

西方仪式传播研究也可以为我国相关研究提供一些借鉴。首先,在研究方法上可以向西方仪式传播研究学习。目前,我国的仪式传播以观察和思辨为主。今后,可通过民族志、叙事分析、话语分析等方法研究仪式的建构方式,也可通过问卷调查、深度访谈、焦点小组讨论等方法研究仪式传播实际产生的效果。其次,应进行跨学科研究,多维度开拓本土仪式资源。既可以从仪式传播的视角重新审视史料,研究古代的政治仪式、家庭仪式,也可以从历时性和跨文化的视角考察这些仪式在当今的发展和演变。最后,关注新媒体环境中的仪式互动和仪式景观。目前,我国仪式传播研究的维度比较单一,主要是研究官方仪式,如借助仪式传播相关理论对电视节目(如《新闻联播》)或是国家仪式(如国庆阅兵)进行分析。但新媒体给仪式传播带来了更多可能性,相关研究也应关注新媒体环境中仪式传播的变化,尤其应当关注民间仪式与官方仪式的互动。近几年,我国举行了五四运动100周年纪念仪式、新中国成立70周年纪念仪式、国家公祭日纪念仪式、国家勋章和国家荣誉称号颁发等诸多国家仪式。在研究这些国家仪式的时候,不应仅着眼于这些仪式本身的传播,也应关注网民的互动机制,并观测这些仪式在受众中产生的效果类型和效果强度。另外,还可以关注网络环境中的新仪式现象。微信、微博、抖音等成了新的全民仪式,新媒体与报纸、电视共同承担建构社会秩序的功能,层出不穷的新媒体仪式现象应该是今后我国仪式传播研究的重点。