安徽萧县金寨新石器时代遗址北区2017年发掘简报

2020-09-02安徽省文物考古研究所萧县博物馆

安徽省文物考古研究所 萧县博物馆

内容提要:金寨遗址位于安徽宿州萧县金寨村,2017年10月—2018年10月,安徽省文物考古研究所与萧县博物馆联合对其进行了考古发掘。在2017年北区发掘中,发现新石器时代的房址、墓葬、灰坑等。房址为排房基址,仅存基槽,填土为红烧土,底部垫土为灰白土。墓葬有土坑葬和瓮棺葬。北区的年代相当于大汶口文化中期至晚期,距今约5200—4800年,文化面貌与汶泗流域大汶口文化一致。

金寨遗址位于安徽省宿州市萧县庄里乡尠沟行政村金寨自然村周边,向南延伸到宿州市埇桥区夹沟镇草厂村北部,西北距萧县县城30千米,东北距徐州35千米。遗址坐落于皖东北丘陵之中的山前平原,西、南、东三面环山,西、北、东南临小河,总面积约50万平方米。

20世纪50年代和80年代,村民在村子南侧挖水塘(玉石塘)时发现较多新石器时代的玉器,使得该遗址为学界所了解。1991年秋安徽省文物考古研究所对该遗址进行了首次发掘[1]。

2016年9—12月和2017年10月—2018年10月,安徽省文物考古研究所与萧县博物馆联合对该遗址进行了两次发掘。2017年度发掘区分两区,东区位于2016年度东区西侧,发掘面积480平方米,北区位于遗址西部偏北,发掘面积330平方米[2]。

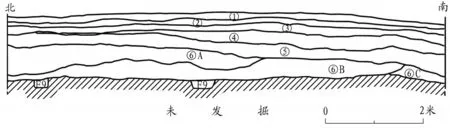

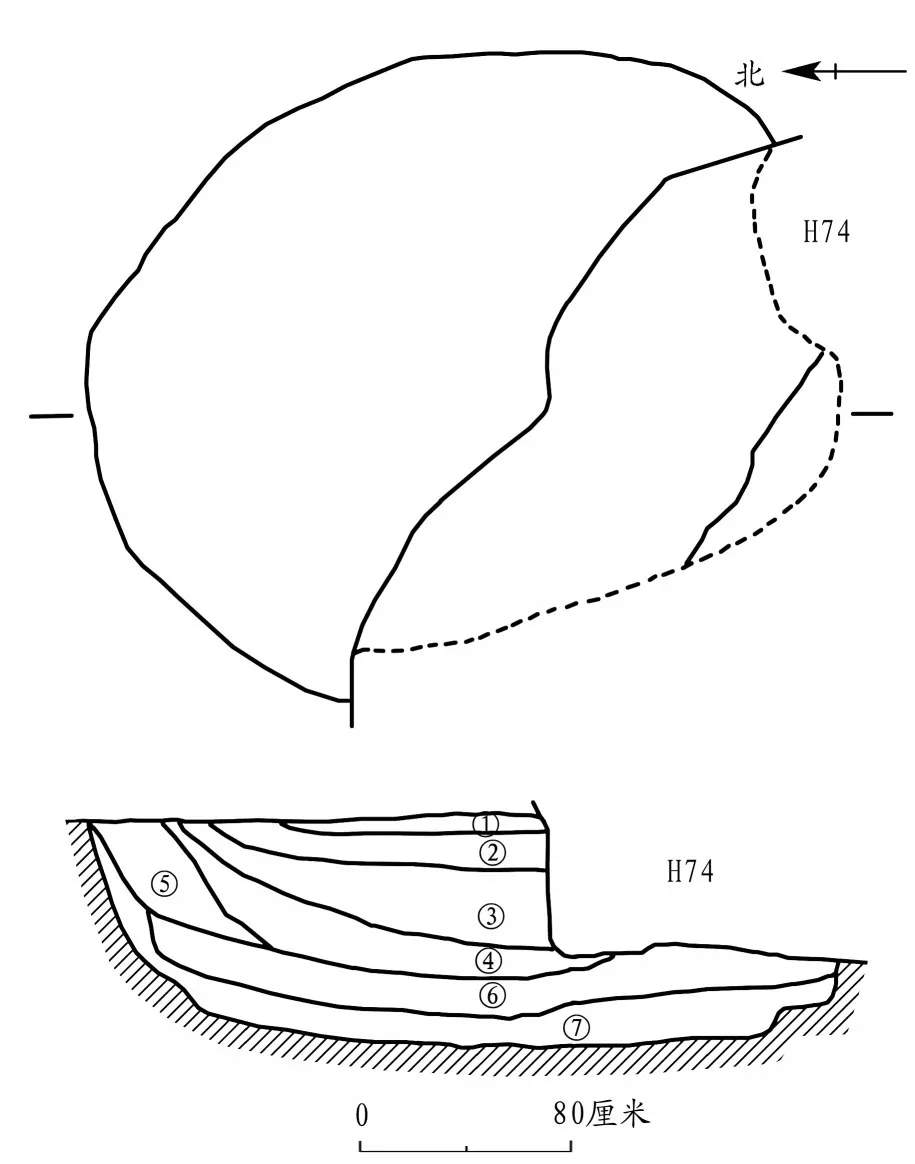

图一// TE5N27东壁剖面图

北区共布10×10米探方3个(编号TE4N26、TE5N26、TE5N28)、5×10米探方 1个(编号TE4N27)、5×5米探方1个(编号TE5N26)(彩插三︰1)。本简报只对北区资料进行简要报道。

一、地层堆积

北区地层较为统一,大致呈水平层分布。下面以发掘区中部TE5N27东壁剖面为例对遗址地层堆积进行说明(图一)。

①层:灰褐色土,厚0.1~0.15米。土质较硬,包含较多砖瓦陶瓷碎片及近现代未腐烂的植物根茎,为现代耕土层。

②层:灰黄色土,深0.1~0.15、厚0.1~0.15米。土质较疏松,包含大量近现代陶瓷碎片等,为近现代耕土层。

③层:灰褐色土,深0.2~0.3、厚 0.1~0.2 米。土质较疏松,包含少量近代陶片和石块等,为近代堆积层。本层下开口遗迹有H74、H94等。

④层:灰黄色土,深0.3~0.5、厚 0.05~0.35米。土质致密,包含较多红烧土颗粒和陶片。陶片以泥质灰陶为主,另有少量泥质黑陶、泥质褐陶、夹砂褐陶和夹砂灰陶。可辨器形有盆、豆、鼎等。本层下开口遗迹有H81、H86、H92、H93、H95、H97、H111、H112、H115、H120、M43、M50、M51等。该层时代为大汶口文化晚期。

⑤层:灰褐色土,深0.45~0.75、厚0.1~0.35米。土质致密,包含少量烧土粒、动物骨骼和陶片等。陶片以泥质灰陶、泥质红褐陶、夹砂红陶居多,夹砂灰陶、泥质黑陶次之,另有少量泥质白陶。可辨器形有鼎、盆、豆、杯、罐等。该层时代为大汶口文化晚期。本层下开口遗迹有H122。

⑥A层:黄褐色土,深0.6~0.9、厚0.15~0.6米。土质软致密,包含少量红烧土粒、陶片。陶片以泥质灰陶、泥质红褐陶、夹砂红褐陶、夹砂灰陶为主,另有少量泥质白陶。可辨器形有鼎、盆、豆、杯、罐等。该层时代为大汶口文化晚期。

⑥B层:黄色锈斑土,深0.9~1.25、厚0~0.5米。土质致密,高低不平,包含较多红烧土粒和少量陶片。陶片以泥质灰陶、泥质红褐陶、夹砂红褐陶、夹砂灰陶为主。该层时代为大汶口文化晚期。

⑥C层:黄色黏土烧土层,深1~1.1、厚0~0.25米。土质致密,高低不平,包含大量红烧土粒和少量陶片。陶片以泥质灰陶、泥质褐陶居多,夹砂褐陶、夹砂灰陶次之。可辨器形有鼎、盆、豆、罐等。本层下开口遗迹有F8、F9、F12、F13等。该层时代为大汶口文化晚期。

此外,在房址区外侧的TE4N26东西壁、TE5N26东壁进行了解剖,解剖沟内有⑦、⑧层。

⑦层:红烧土层,深1.7~2.25、厚0.2~0.55米。出土少量陶片。陶片以泥质灰陶、泥质褐陶、泥质黑陶居多,夹砂灰陶次之。可辨器形有鼎、盆、豆、罐等。

⑧层:土色青褐色黏土,夹大量黑锈斑点,深1.4~2.4、厚0~0.45米。出土少量陶片。陶片以泥质褐陶、泥质黑陶居多,泥质灰陶次之。可辨器形有鼎、盆、豆、罐等。

⑧层以下为黄褐色生土。

二、遗迹

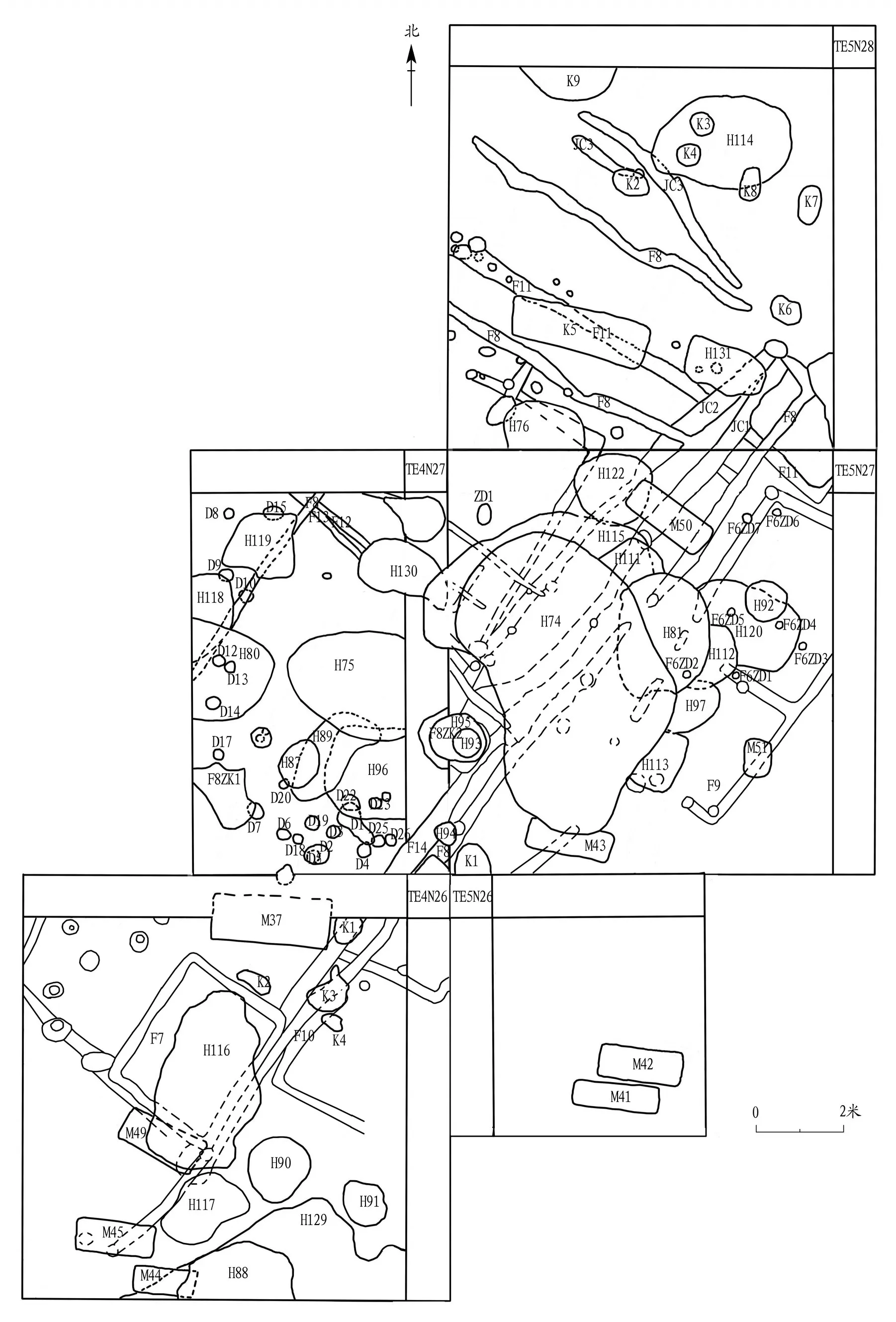

金寨遗址北区新石器时代遗迹包括房址7座、灰坑26个、墓葬9座(图二)。

(一)房址

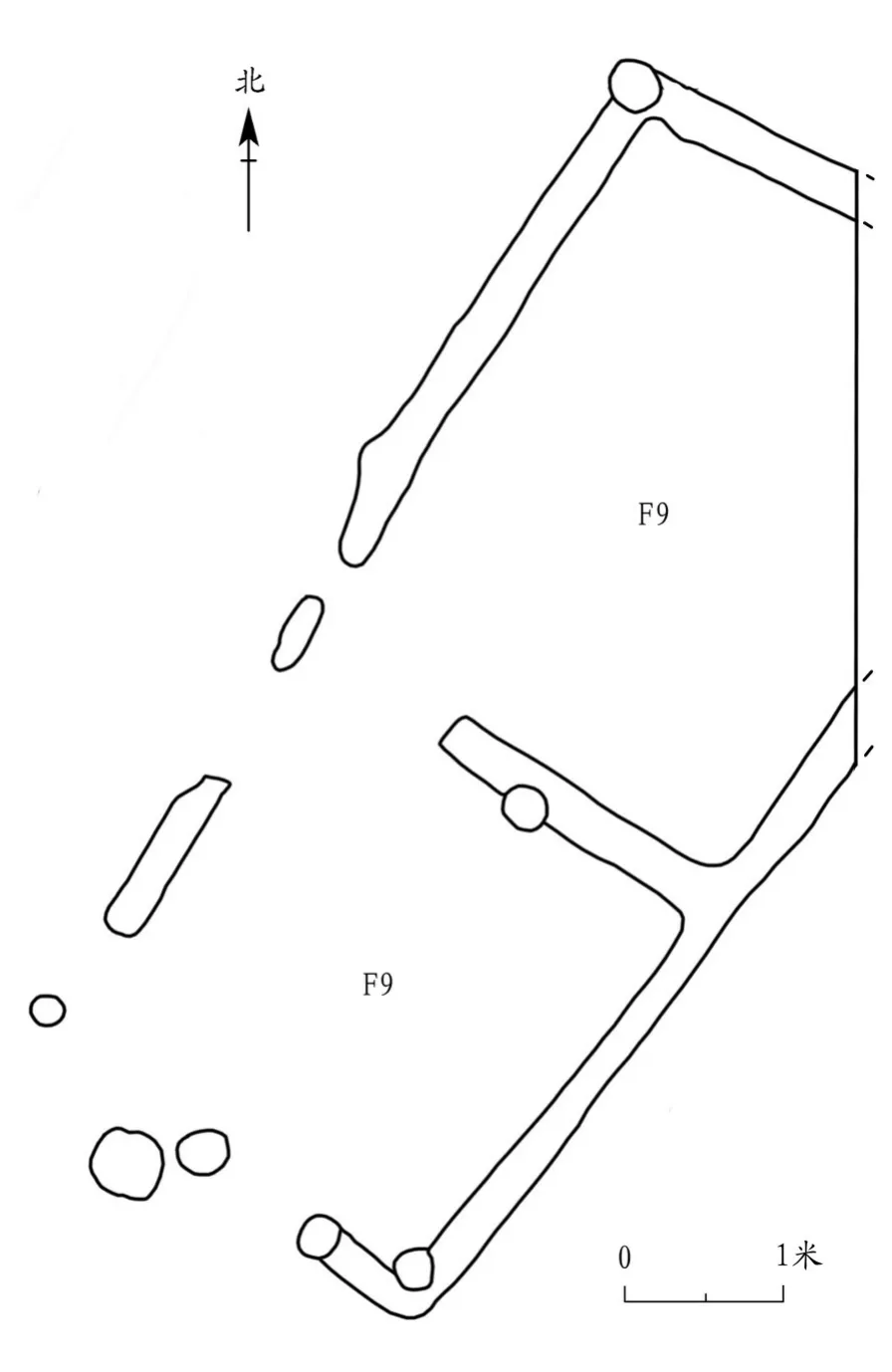

房址位于发掘区底部,由红烧土废弃堆积、活动面、灶址、基槽组成。基槽打破组合关系复杂,根据基槽走向和结构编为F7—F13共7座房屋,另外还有几条无法归入房址的基槽。其中F8贯穿发掘区全部,南北残长28、宽7.8米,仅存基槽和部分柱洞、灶址。其余房址有的仅存部分基槽,有的延伸出发掘区外,房屋结构全貌不得而知。现以形状较全的F9为例说明。

F9 位于TE5N27东部,东北部延伸到探方外。开口于⑥C层下,打破⑦层,被H74、H81打破。西南—东北走向,由两间组成,墙体不存,仅存基槽和柱洞。总长7.8、宽3.6米。南间长3.3、北间长4.2米。南间基槽西段有缺口,中间有柱洞,缺口各宽0.8和1.1米,或为门道。南北间隔墙西段有缺口,宽1米,或为门道。西墙两间相接处有缺口,中间有条形柱洞。基槽宽0.25米,经解剖,基槽斜壁平底,填土为含红烧土颗粒和炭屑的灰褐花土,深0.1~0.2米。存有柱洞7个,分布于南墙与东、西墙拐角处,西墙与北墙拐角处,南墙中部和隔墙中部。柱洞直径0.2~0.5米,填土为含大量红烧土颗粒的灰褐花土,深约0.3米。房内地面有较多的炭屑,北间有大量红烧土块(图三;彩插三︰2)。

(二)灰坑

北区共发现新石器时代灰坑26个,平面大部分为近圆形或椭圆形,多为斜壁、圜底近平。填土以含红烧土颗粒的褐色土为主。主要出土陶片等遗物。

H81 位于TE5N27中部偏北,开口于④层下,被 H74打破,打破 H97、H111、H112、H115、H120、F9、F8和⑤层。平面近圆形,斜壁,平底。坑口直径长2.1~2.7、底径长1.8~2、深0.86米。坑内堆积共分为7层,①层:灰黄土,坚硬,分布于坑中部,厚8厘米,出土少量陶片;②层:灰褐色土,包含少量红烧土颗粒,坚硬,分布于坑中部,厚10厘米,出土少量陶片,浮选出粟3、残水稻2粒;③层:灰黑土,包含少量红烧土颗粒,较疏松,厚10~30厘米,出土少量陶片和1件石镞,浮选出粟2、水稻4粒;④层:灰褐色土,包含少量红烧土颗粒和炭屑,较疏松,厚5~18厘米,出土少量陶片;⑤层:黄褐色土,坚硬,位于坑北部边缘,厚20厘米;⑥层:黑土层,包含大量灰烬和红烧土颗粒,疏松,水平状分布于全坑,厚10~18厘米,出土少量陶片、石块和动物骨骼,浮选出粟20、水稻22、残水稻86粒;⑦层:黄灰色土,包含大量红烧土块,水平状分布于坑底,厚10~20厘米,出土少量陶片和动物骨骼(图四;彩插三︰3)。

图二// 探方及遗迹分布图

图三// F9平面图

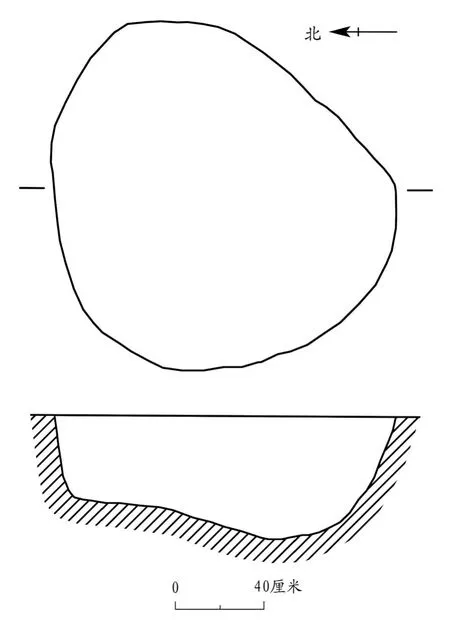

H90 位于TE4N26中部偏东南,开口于④层下,打破⑤层。平面近圆形,直壁,平底。坑口直径长1.1~1.6、坑底直径长0.9~1.4、深0.4~0.6米。填土为灰褐色土,包含少量红烧土颗粒,土质较硬。出土少量陶片,陶片以泥质灰、黑、红陶为主(图五)。

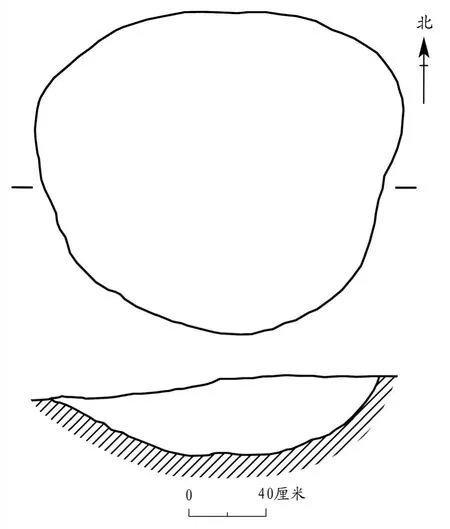

H122 位于TE5N27北部,延伸至北隔梁下。开口于⑤层下,打破⑥A层。平面近圆形,斜壁,圜底。坑口直径长1.6~1.8、深0.4米。填土为黑灰色土,土质较硬,包含大量灰烬,少量红烧土粒,夹杂少量陶片和动物骨骼。陶片可辨器形有鼎、罐、壶、器盖等(图六)。

(三)墓葬

北区共发现墓葬9座,其中7座为竖穴土坑墓,2座为瓮棺葬。

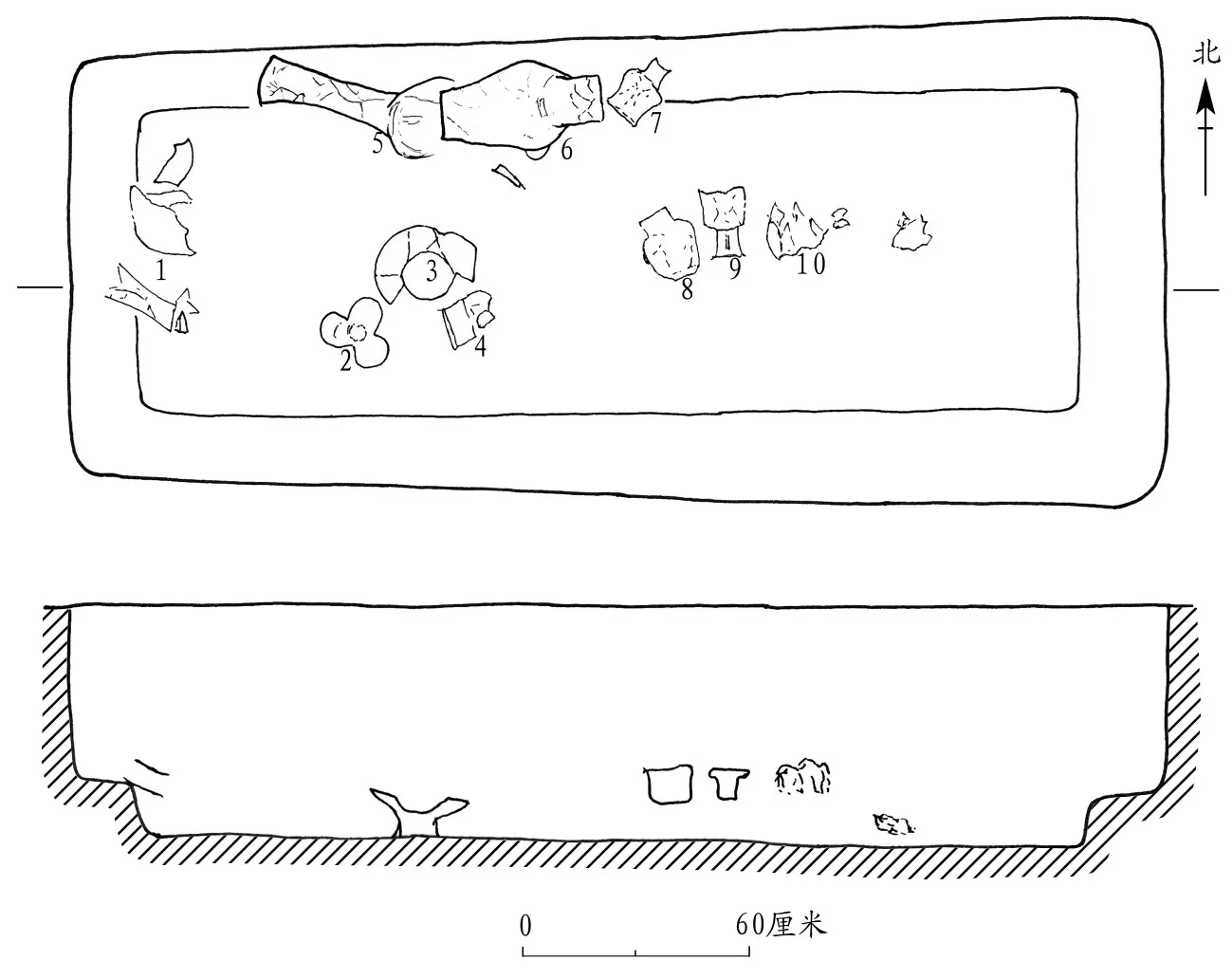

M37 位于TE4N26北部,向北延伸到北隔梁。开口于③层下,打破④、⑤层。长方形竖穴土坑,有二层台,墓口长2.8、宽1.2~1.3米,墓底长2.4、宽0.8米,墓深0.6米。墓向为东稍偏南,95°。填土为含红烧土颗粒的黄褐花土。单人葬,仅存部分头骨痕迹。随葬品多残碎凌乱分布于墓坑中部和北部二层台上,共有10件,全为陶器(图七;彩插三︰4)。

图四// H81平、剖面图

图五// H90平、剖面图

图六// H122平、剖面图

图七// M37平、剖面图

陶豆 4件。M37︰1,泥质黑衣红陶。圆唇,大敞口,宽折沿,浅盘,喇叭形圈足,圈足上有两竖排圆形镂孔,每排三个,还有两个长条形镂孔。口径26、圈足底径14厘米(图八︰1)。M37︰5,泥质红陶。敞口,圆唇,折沿,浅盘,喇叭形圈足,圈足上有对称的两竖排镂孔,每排三个。口径24、圈足底径14.2厘米(图八︰2)。

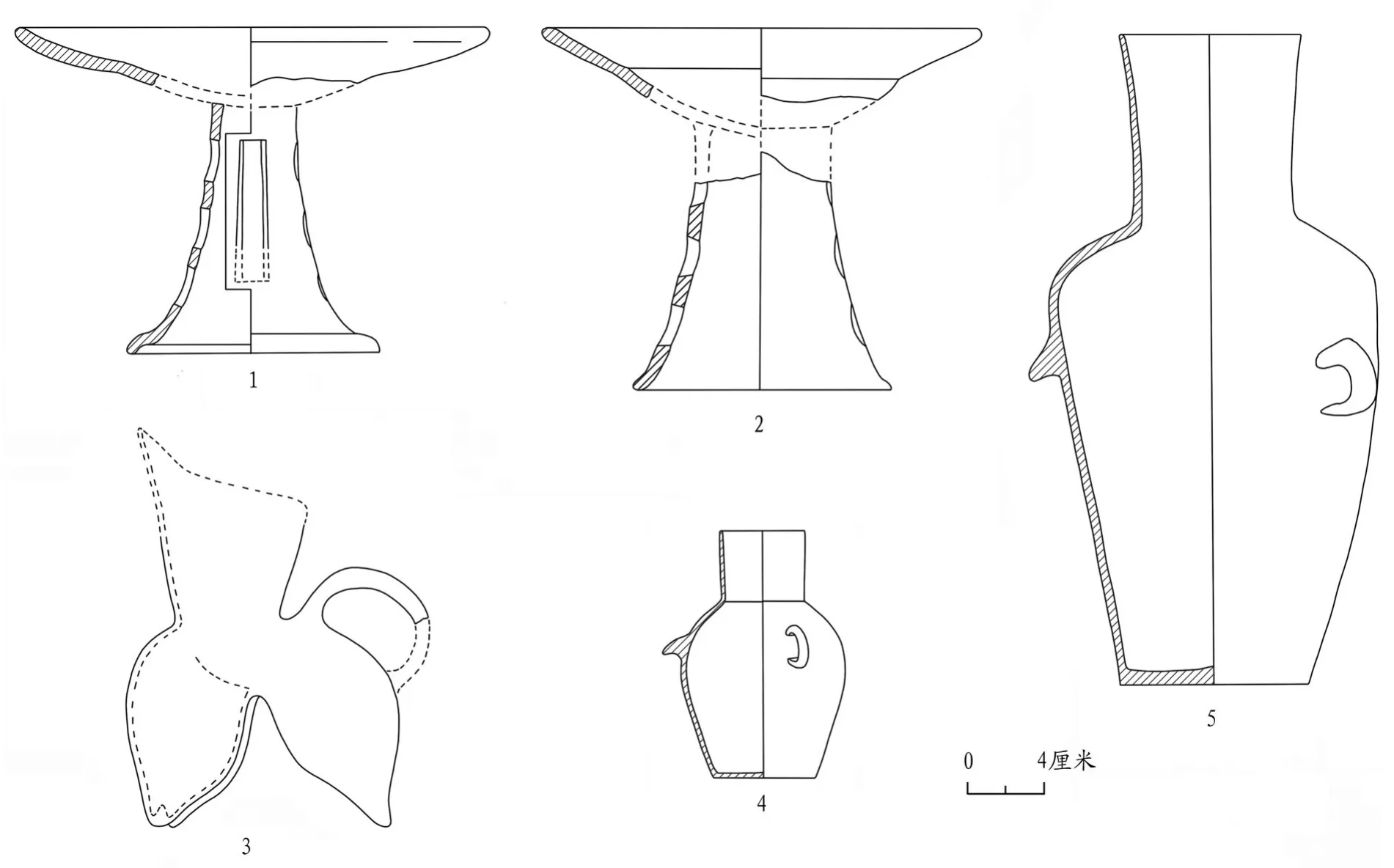

陶鬶 1件。M37︰2,泥质红陶。短粗颈,流残,三分裆乳状袋足,足尖尖细,裆的间隔较大,后袋足与颈相连处有一半环形宽鋬,鋬下方袋足的两侧贴短弧状泥条。宽16.6、残高约22厘米(图八︰3;彩插四︰1)。

陶背壶 2件。M37︰8,泥质褐陶。方圆唇,直口,弧腹内收,平底,肩部有2个半环耳,另一侧有一鸟喙状突钮。口径4.6、最大腹径9、底径5.6、高13.7、厚0.2~0.3厘米(图八︰4;彩插四︰2)。M37︰6,泥质黑陶。直口微侈,圆唇,长颈,圆肩,斜腹,平底,肩部有2个半环形耳,另一侧有鸟喙状突钮。口径10、底径10.2、高35.8厘米(图八︰5)。

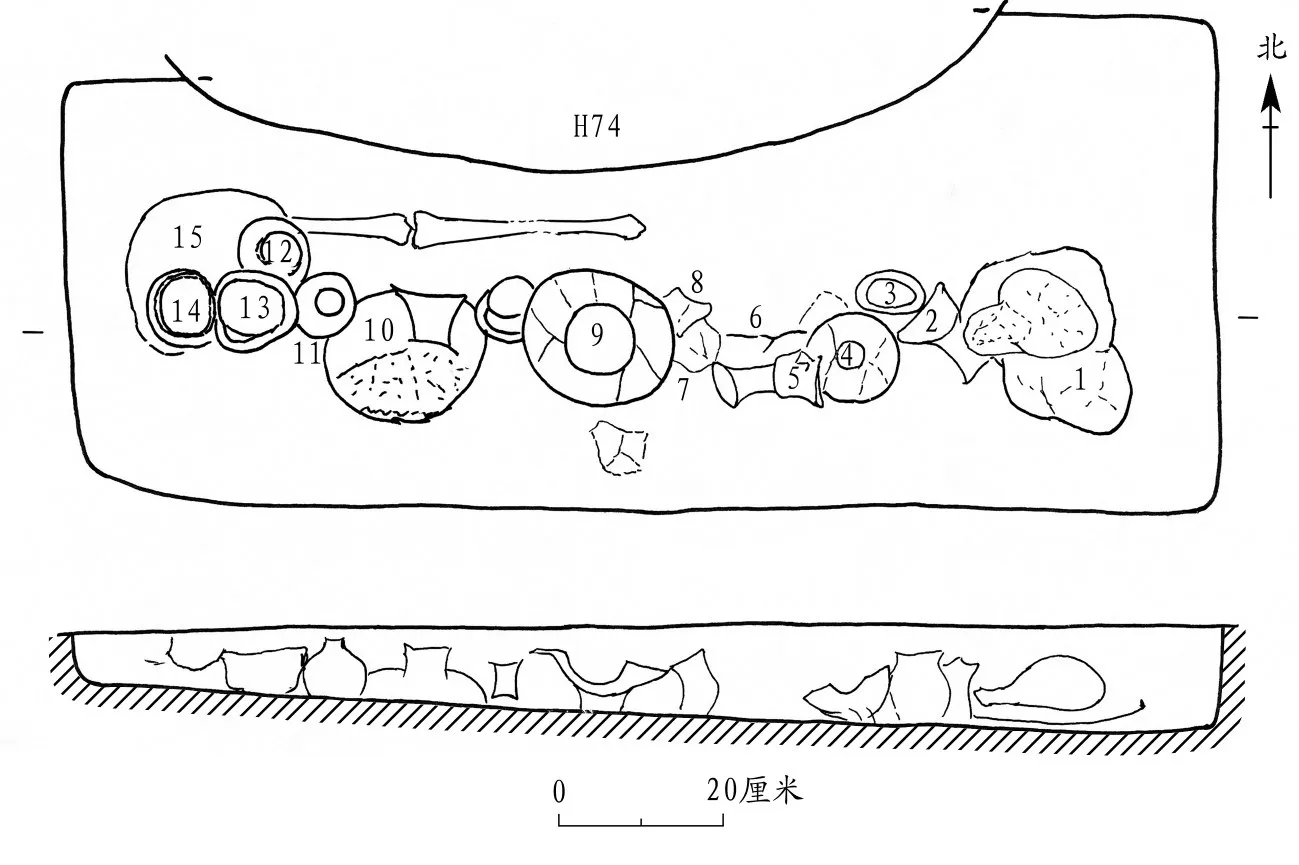

M43 位于TE5N27南部,开口于④层下,被H74打破,打破⑤层。墓坑呈长方形,墓向东偏南,102°。墓口距地表深0.74米,墓底距墓口深0.1~0.18米。墓口长2、宽0.75~0.85米,墓底长2.06、宽0.75~0.85米。填土呈灰褐色,土质硬,包含大量红烧土粒(块),少许陶片等。为单人葬,人骨保存极差,年龄、性别不可鉴定。有15件随葬品,均为陶器,随葬品2—14号陶器放置人骨架上,1号陶鼎铺垫于头骨下方,15号陶鼎铺垫于脚趾骨下方(图九;彩插三︰5)。

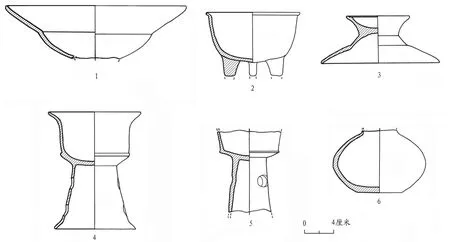

陶豆 2件。M43︰9,泥质黑衣红褐陶。敞口,圆唇,宽折沿,浅腹,圈足残。口径25、残高7.4厘米(图一〇︰1)。

陶鼎 3件。M43︰3,夹石英黑褐陶。侈口,圆唇,短折沿,斜弧腹,圜底微下凸,凿形小足,足下部残。口径13、高8.9厘米(图一〇︰2)。

图八// M37出土器物

陶器盖 2件。M43︰4,泥质红陶。覆碟形,矮喇叭形捉手,盖壁弧内折,圆唇。捉手径8.6、口径16.4、高6.6厘米(图一〇︰3;彩插四︰3)。

图九// M43平、剖面图

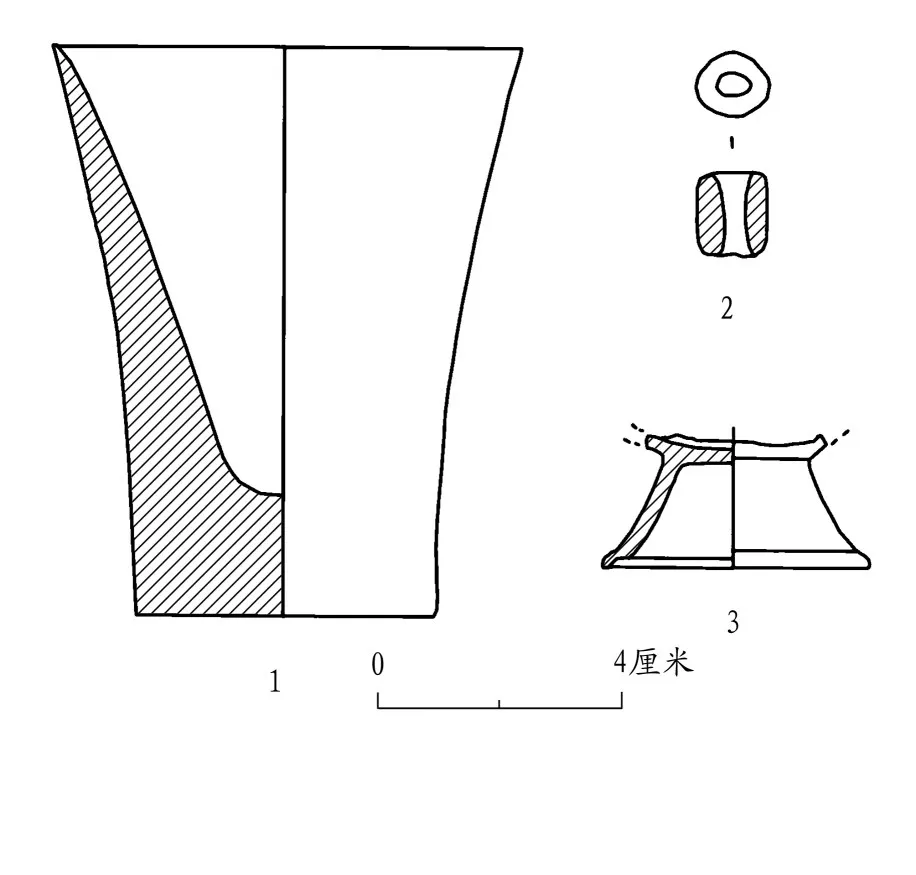

陶高柄杯 4件。M43︰2,泥质黑衣红褐陶。侈口,圆唇,弧腹,高喇叭形圈足,下腹部有一凸棱,圈足上有2排对称的圆形镂孔。口径12.8、底径11.2、高16.4厘米(图一〇︰4;彩插四︰4)。M43︰8,泥质黑衣褐陶。口残,折腹,腹部有一周凸棱,喇叭形高圈足,圈足上有3个圆形镂孔。杯颈径8.2、圈足顶径4.6、残高约11.3厘米(图一〇︰5)。

小陶罐 1件。M43︰11,泥质红陶。口残,鼓腹,平底。最大腹径12.8、底径6、高8.8厘米(图一〇︰6;彩插四︰5)。

图一〇// M43出土器物

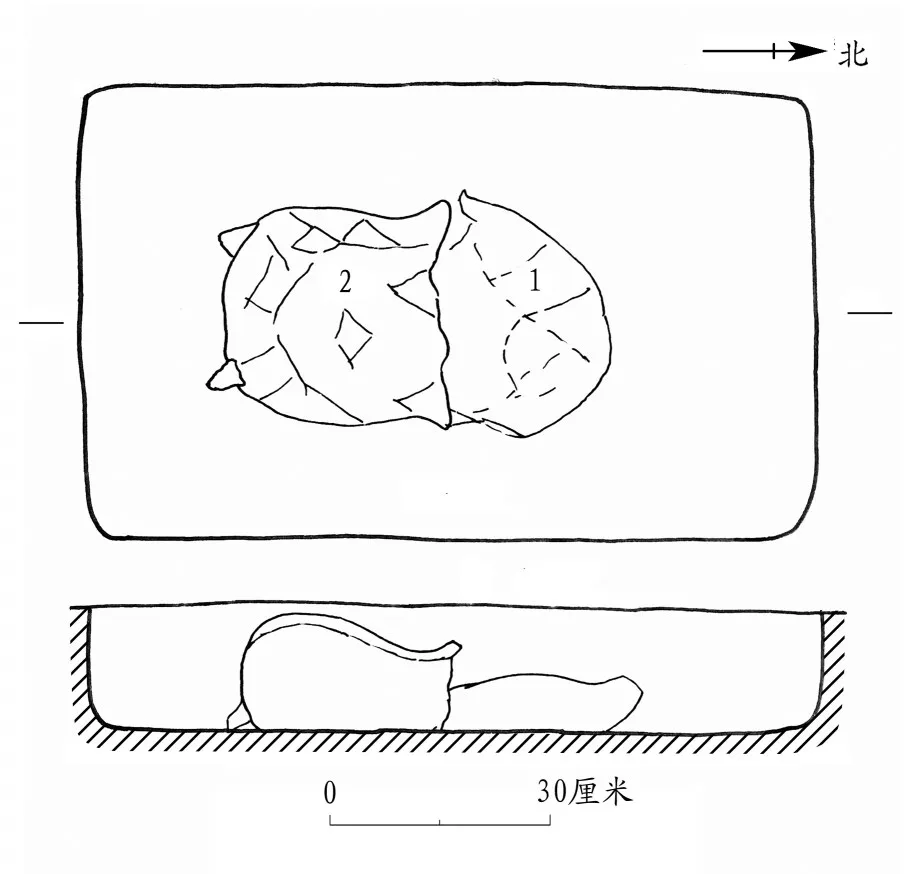

M51 位于TE5N27东南部,开口于④层下,打破⑤层。墓坑呈长方形,墓向4°。墓口距地表深0.8米。墓口长 0.9、宽 0.7、墓深 0.18米。填土呈灰褐色花黏土,土质硬,包含少量红烧土粒,灰烬等。为瓮棺葬,葬具为2件口对口平放的陶鼎。人骨保存极差,经鉴定为儿童个体,性别不可鉴定(图一一)。

M51︰2,陶鼎。夹植物红陶,侈口,圆唇,折沿,弧腹内收,凿形足,足根有一个按窝,足两侧各有一刻槽。口径24、残高约18.2厘米(图一二︰1)。

图一一// M51平剖面图

三、遗物

北区出土器物以陶器为主,另有较多的石器和少量玉器、骨器(下文介绍不包括遗迹部分已介绍的遗物,不再赘述)。

(一)陶器

陶器中完整器较少,主要出土于灰坑中,地层中出土绝大部分为碎片。陶器以泥质灰陶、泥质红褐陶居多,泥质黑陶、夹砂灰陶次之,另有少量夹植物红褐陶和泥质白陶。器表装饰以素面为主,泥质陶陶胎细腻,多施有陶衣,纹饰有附加堆纹、弦纹、绳纹、篮纹、刻划纹、镂孔等。器形有鼎、罐、盆、豆、杯、壶、大口尊、纺轮等。

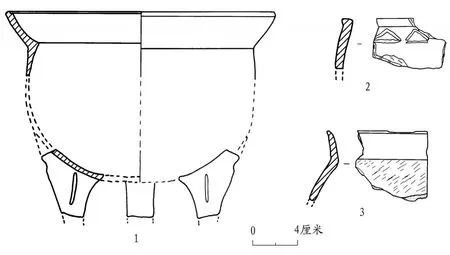

鼎 2件。TE5N26⑦︰2,夹细砂红褐陶。残存口沿。微敛口,尖圆唇,口沿下戳印三角纹。残宽6.4、残高4.4厘米(图一二︰2)。H122︰4,夹植物灰胎红陶。侈口,尖圆唇,短沿,束颈,弧腹,腹部满施篮纹。残高6.4、残宽6.2、厚0.2~1厘米(图一二︰3)。

鼎足 10件。根据形状不同,分四型。

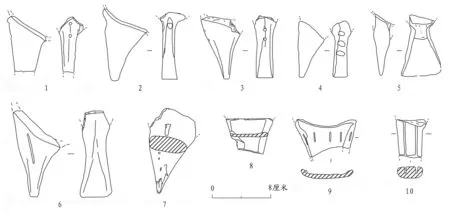

A型 1件。侧装近条形,剖面呈扁椭圆形,足根突起。TE4N26⑦︰2,夹砂红褐陶。足根下有两个小按窝,足尖残。残高7.8、厚2厘米(图一三︰1)。

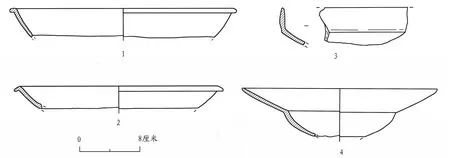

图一二// 出土陶鼎

B型 6件。侧装凿形足,足根或有按窝。TE5N27⑥B︰8,夹植物褐陶。足根有一个按窝,高9.4厘米(图一三︰2)。TE4N26⑥C︰3,夹植物红陶,足根有两个小按窝。高8.7厘米(图一三︰3)。TE5N28⑥︰2,夹砂红陶。足根有3个按窝。高6.6厘米(图一三︰4)。TE4N26⑤︰4,泥质褐陶。足尖宽扁。高8.6、足尖宽5.5厘米(图一三︰5)。TE4N26④︰6,夹细砂红陶。足侧面有两道细刻槽。高12厘米(图一三︰6)。TE5N28⑥︰3,夹蚌末红陶。足两侧各有1道刻槽。高10厘米(图一三︰7)。

C型 2件。正装瓦形足,足面内凹,两侧微卷,足面或有细刻划纹。TE5N27⑥B︰6,泥质红陶。足尖残。残高5厘米(图一三︰8)。H74︰13,泥质红陶。残存上部,足面有5道竖向细刻槽。残高5.2、宽6~8.8厘米(图一三︰9)。

D型 1件。正装铲形,足面有刻槽。H74︰11,夹砂褐陶。足面有两道竖向深刻槽。残高5.4、宽3.5厘米(图一三︰10)。

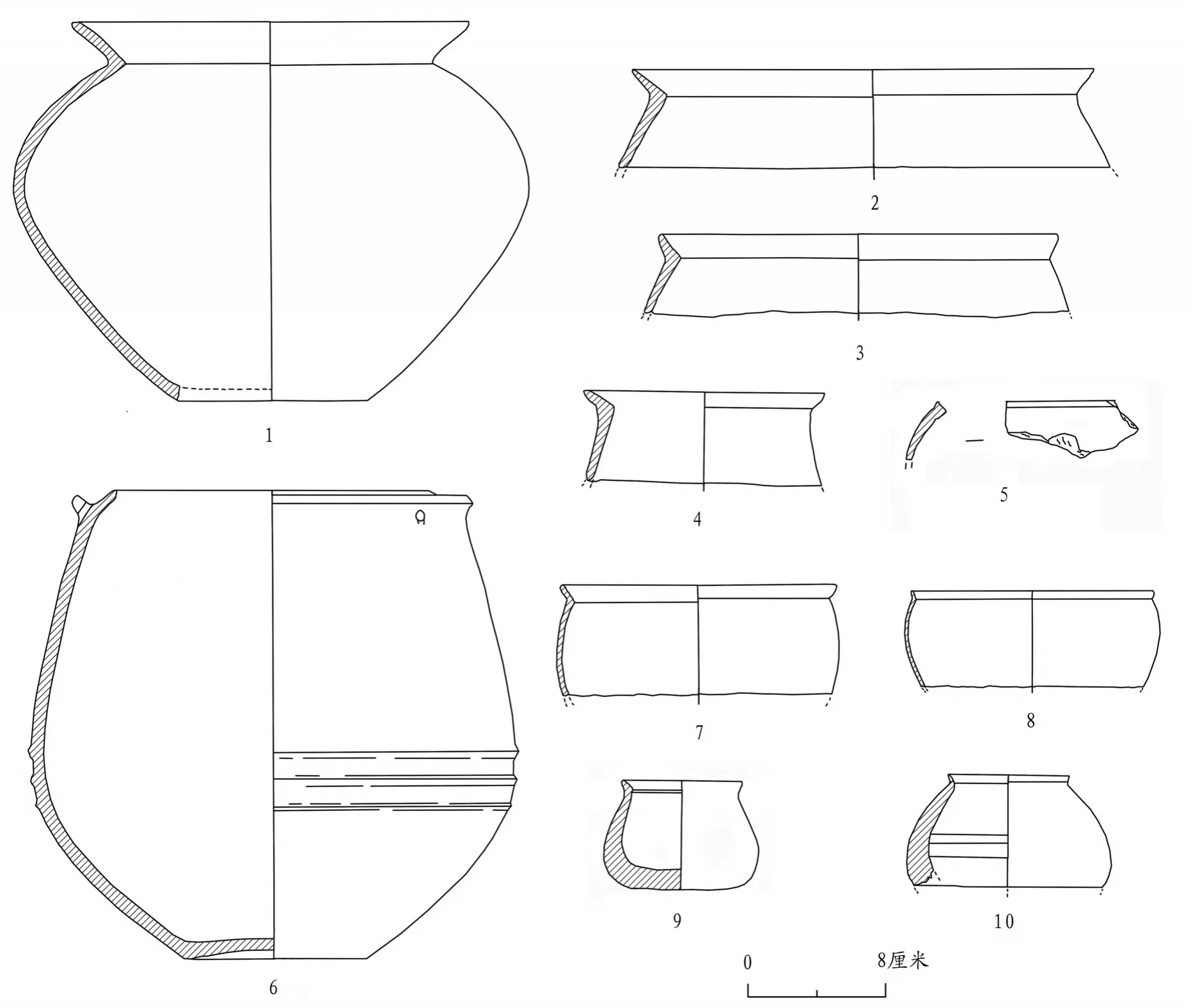

罐 8件。根据形状不同,分四型。

A型 4件。侈口,折沿,上腹斜直。H74②︰14,泥质红陶,器表残存红衣。圆唇,圆腹,大平底。口径 22.9、腹径 29.8、底径 10.8、高 21.6厘米(图一四︰1)。TE5N27⑥C︰6,泥质灰陶。残存口沿。口径27、残高5.6、厚0.3~0.9厘米(图一四︰2)。TE5N27⑥C︰7,泥质红衣灰陶。残存口沿。口径23.2、残高4.6、厚0.3~0.9厘米(图一四︰3)。H115︰6,泥质褐陶。残存口沿。口径14、残高5.3、厚0.4~0.9厘米(图一四︰4)。

图一三// 出土鼎足

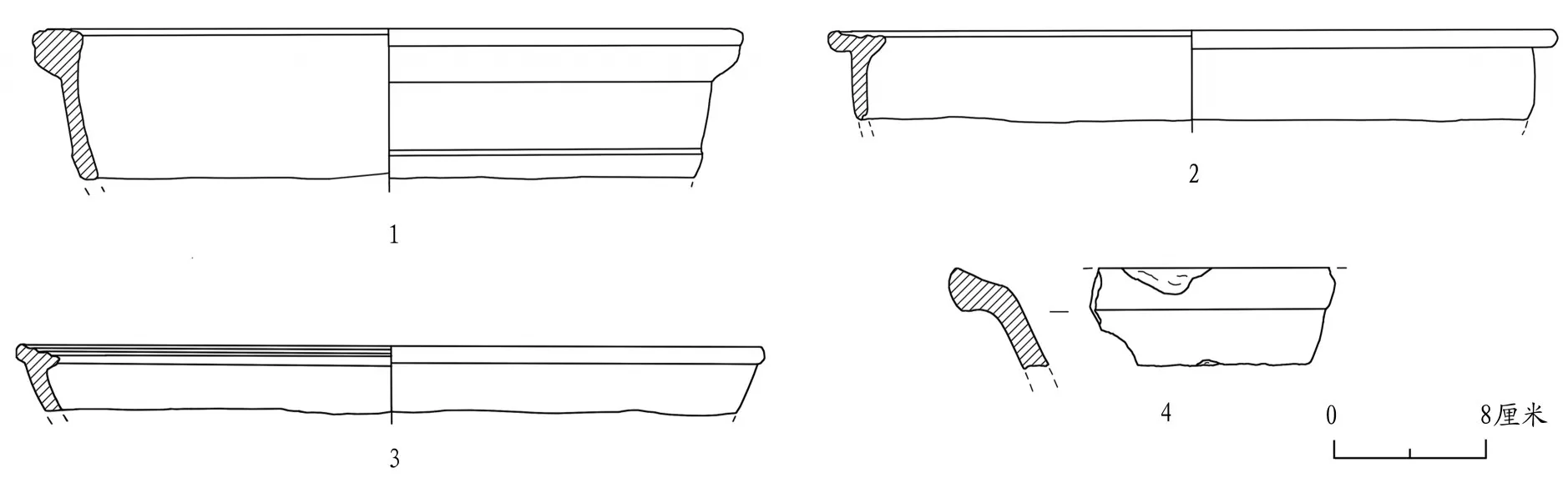

图一四// 出土陶罐

图一五// 出土陶盆

B型 1件。敛口。TE5N26⑦︰1,泥质红褐陶。残存口沿。圆唇,圆鼓肩。残宽7.6、残高3.3厘米(图一四︰5)。

图一六// 出土陶大口尊

图一七// 出土陶豆

C型 1件。子母口。H74︰10,泥质褐陶。圆唇,沿下有穿孔,残存3个。上腹斜直,鼓腹,下腹内收,腹部有3条弦纹,平底内凹。口径18.1、底径10.6、高26.8厘米(图一四︰6)。

D型 2件。侈口,圆唇,折沿,弧腹内收。H120︰3,泥质黑陶。口径16、残高6.4厘米(图一四︰7)。H120︰17,泥质黑衣灰陶。口径14、残高6.6、厚0.3厘米(图一四︰8)。

小陶罐 2件。小口,短斜沿,尖唇,垂腹,平底。H120︰2,泥质黑衣灰陶。口径7、底径5.6、高6.4厘米(图一四︰9)。H122︰2,夹粗砂黑灰陶。下腹及底残。口径7、残高6.5、厚0.2~1.5厘米(图一四︰10)。

盆 6件。H81②︰11,泥质黑衣灰胎红陶。残存口沿。侈口、尖圆唇、折沿,口沿微内凹。口径36.8、残高4.2、厚0.6~1厘米(图一五︰1)。H81②︰13,泥质黑衣灰陶,残。直口,尖圆唇,卷沿,折腹。口径30、残高4.4厘米(图一五︰2)。TE5N27⑥B︰4,泥质红褐陶,残片。敛口,圆唇,卷沿,弧腹内收。残长8.4、残宽4.5、厚0.3~1.2厘米(图一五︰3)。TE5N27⑥B︰1,泥质红衣灰陶。敞口,圆唇,宽折沿,弧腹,底残。口径30、残高6.2、厚0.6~0.8厘米(图一五︰4)。TE5N27⑥B︰3,泥质灰陶。直口,尖圆唇,宽平沿,弧腹,底残。口径26、残高5.6、厚0.4~0.6厘米(图一五︰5)。H120①︰11,泥质灰胎红陶。刻槽盆口沿残片。敛口,圆唇,卷沿,内壁有条状刻槽。残宽7、残高4.8、厚0.6厘米(图一五︰6)。

图一八// 出土陶器

大口尊 4件。H81②︰10,夹粗砂褐陶。敛口,方唇,折沿,沿外部有一道凹槽,弧腹微内收。口径 38、残高 8、厚 1~2.6厘米(图一六︰1)。H115︰7,夹石英黑陶。残存口沿。敛口,圆唇,宽平沿,沿面上有2条凸棱呈台阶状。口径38.4、残高4.8、厚0.6厘米(图一六︰2)。H81③︰19,夹细砂褐陶。残存口沿。敛口,圆唇,宽平沿,沿内部凸棱呈阶梯状,弧腹内收。口径40、残高3.6、厚1~2.2厘米(图一六︰3)。TE4N26④︰5,夹砂褐陶。残存口沿。敞口,圆方唇,沿面有凹槽,上腹斜内收。残宽13、残高5.3厘米(图一六︰4)。

1.2017年北区航拍图

2.F9(西南—东北)

3.H81(西—东)

4.M37(南—北)

5.M43(西—东)

1.陶鬶(M37︰2)

2.陶背壶(M37︰8)

3.陶器盖(M43︰4)

4.陶高柄杯(M43︰2)

5.小陶罐(M43︰11)

6.石斧(TE4N26④︰1)

1.石斧(TE4N27③︰1)

2.石刀(TE4N26⑤︰2)

3.石网坠(TE4N26⑥︰2)

4.玉管(TE5N26⑤︰1)

5.玉锥形器(TE4N26⑤︰1)

6.残连璧(H74︰3)

豆 4件。根据口、沿部不同,分三型。

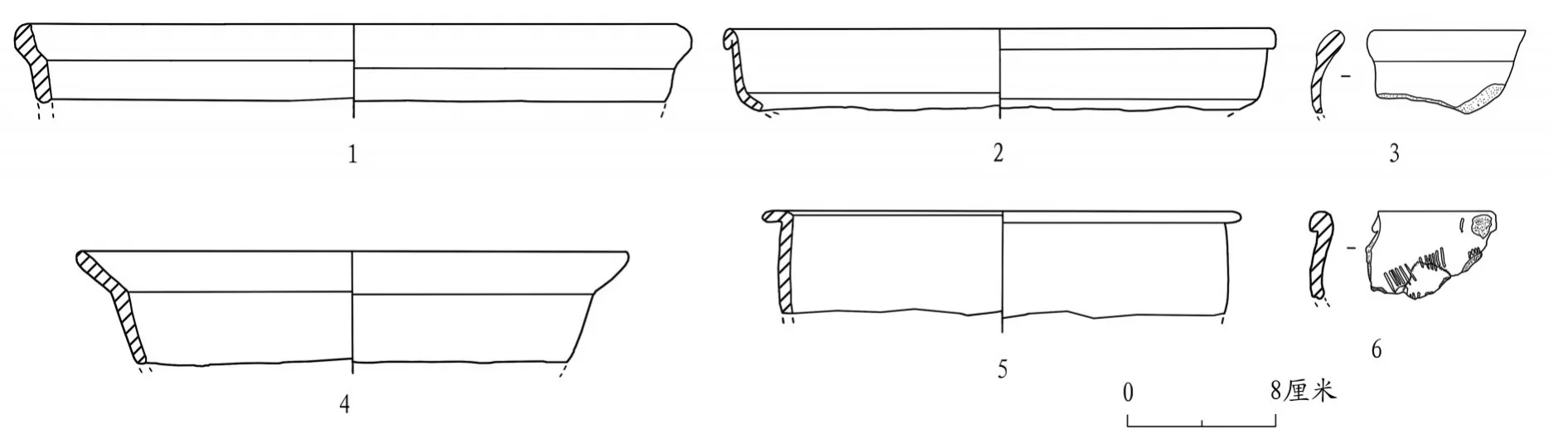

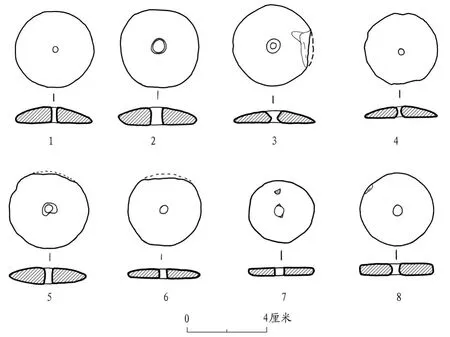

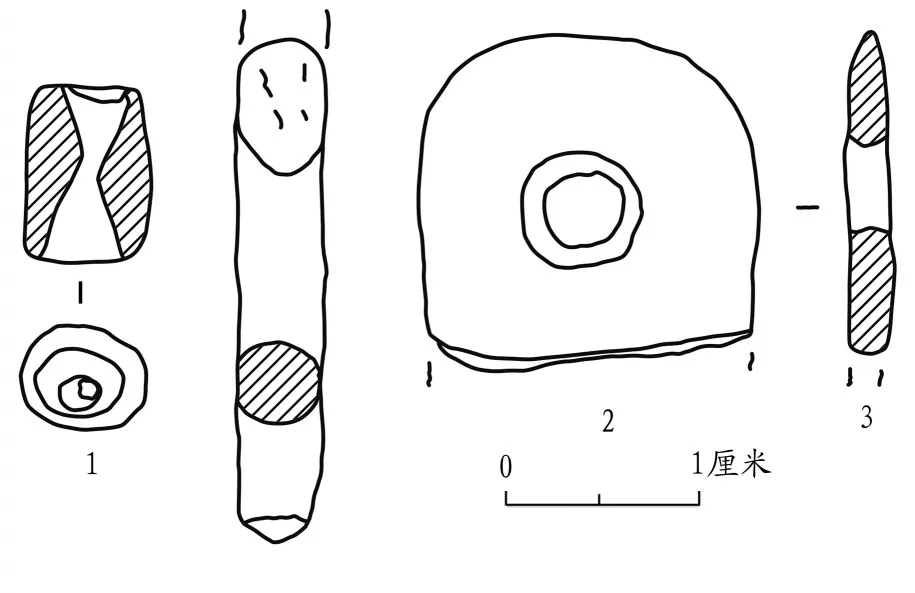

图一九// 出土陶纺轮

A型 2件。敞口,弧腹内收。H120︰12,泥质黑衣褐陶。尖圆唇。口径30、残高4.6、厚0.4厘米(图一七︰1)。H122︰3,泥质灰陶。口径28、残高3、厚0.3~0.6厘米(图一七︰2)。

B型 1件。直口,折腹。TE5N26⑥︰2,泥质褐陶,残存少量黑衣。尖圆唇,口沿下有一周凸棱。残宽11.8、残高5厘米(图一七︰3)。

C型 1件。敞口,大斜折沿。H74︰8,泥质红陶。圆唇,下腹圆弧。口径26、残高6.4厘米(图一七︰4)。

杯 2件。H74︰9,泥质灰陶。厚胎。喇叭形口,尖唇,斜直腹,小平底。口径7.8、底径5、高9.6厘米(图一八︰1)。H81︰24,泥质黑衣灰陶,残存喇叭形圈足。底径4、残高2、厚0.3厘米(图一八︰3)。

管 1件。H81︰1,泥质红陶。圆筒状,中穿一个对钻的圆孔。直径1.2、孔径0.3~0.6、高1.5厘米(图一八︰2)。

纺轮 8件。根据形状不同,分三型。

A型 4件。正面弧起,背面平直。H122︰1,泥质黑陶,圆饼状,剖面半圆形。直径4、孔径0.3、最厚处0.8厘米(图一九︰1)。H74︰2,泥质黑褐陶。直径4.3、孔径0.6~0.7、厚0.2~0.8厘米(图一九︰2)。TE5N27④︰1,泥质红衣灰陶。直径4.2、孔径 0.3~0.7、厚 0.6厘米(图一九︰3)。TE5N27⑤︰2,泥质红陶。直径3.8、孔径0.3、厚0.55厘米(图一九︰4)。

B型 2件。两面弧起,剖面呈椭圆形。H74︰7,泥质黑褐陶。直径4、孔径0.3~0.5、厚0.4~1厘米(图一九︰5)。TE4N27⑤︰1,泥质红陶。直径3.7、孔径0.44、最厚处0.5厘米(图一九︰6)。

C型 2件。圆饼状,两面平直,剖面呈长方形。TE5N26⑥︰1,夹植物红陶。直径 3.2、孔径0.4、厚0.4厘米(图一九︰7)。TE5N27⑤︰1,泥质红陶。直径3.8、孔径0.5、厚0.6厘米(图一九︰8)。

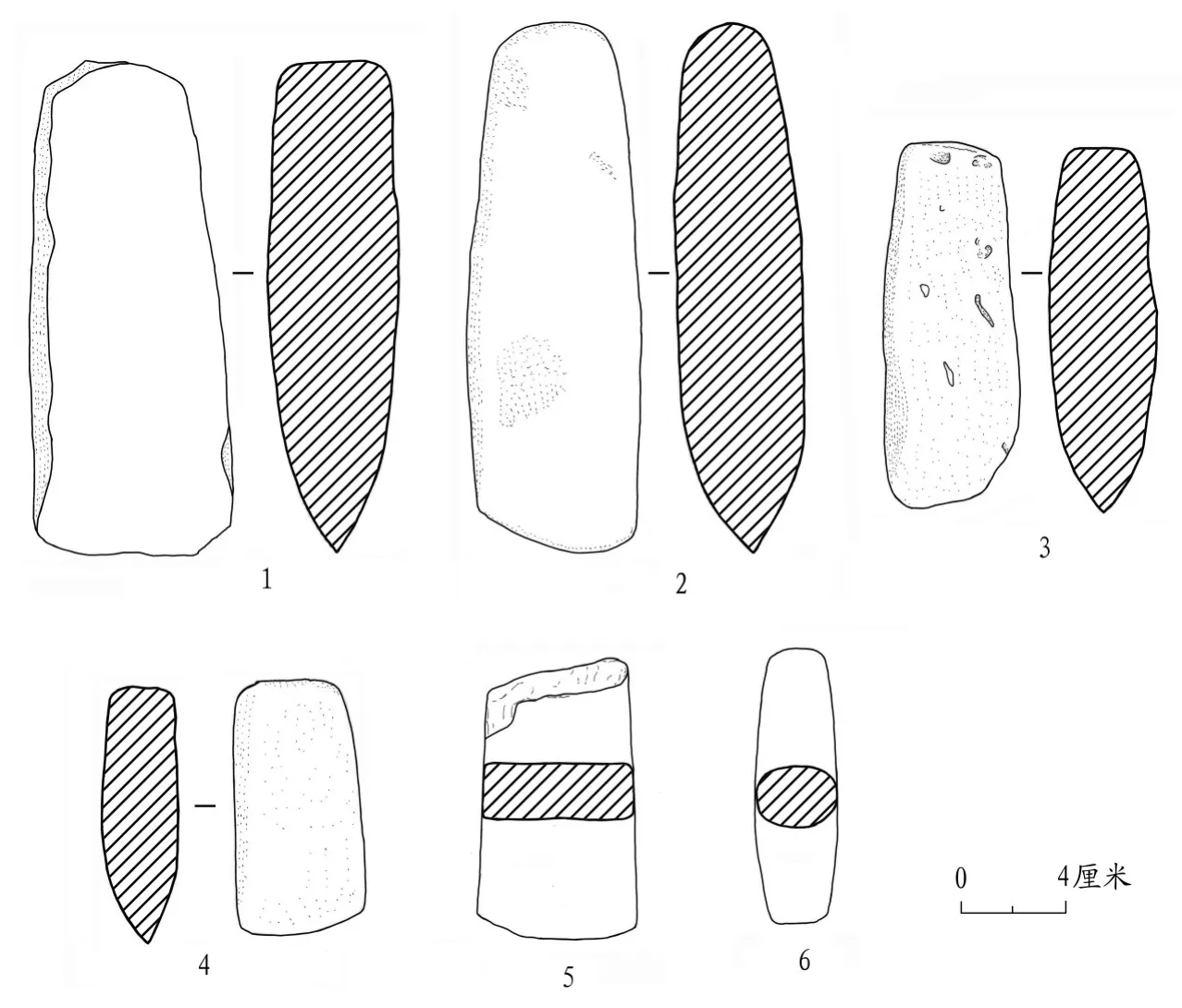

图二〇// 出土石斧

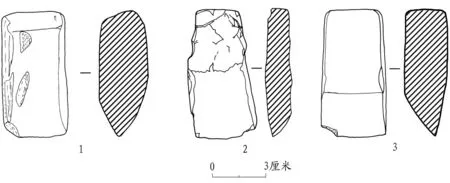

图二一// 出土石锛

(二)石器

主要有斧、锛、镞、砺石、钻等。

斧 6件。根据形状不同,分为三型。

A型 4件。长方形,剖面呈扁椭圆形。TE4N26④︰1,灰黑色,平顶,双面刃,通体磨光。长19.2、宽8、最厚处5.3厘米(图二〇︰1;彩插四︰6)。TE4N26④︰4,黄褐色,弧顶,双面刃,通体打磨。长20.1、宽6.6、最厚处4.7厘米(图二〇︰2)。TE4N27③︰1,灰黑色,平顶,双面刃,通体磨光。残长 13.5、残宽 4.9、最厚处4厘米(图二〇︰3;彩插五︰1)。TE4N26④︰2,灰白色,平顶,双面刃,通体打磨。长 10.1、宽 5.1、最厚处2.8厘米(图二〇︰4)。

B型 1件。长方近梯形,剖面呈扁方形。H74︰1,灰黑色,顶残,双面刃。残长12.4、宽7、最厚处2.5厘米(图二〇︰5)。

C型 1件。长条形,剖面近圆形。H74︰5,黄白色,弧顶,双面刃。长11.8、宽3.5、最厚处2.7厘米(图二〇︰6)。

锛 3件。H81︰3,灰色,近长方形,斜顶,双面刃,刃部崩裂,通体磨光。高7.3、宽3.8、最厚处2.8厘米(图二一︰1)。TE5N28⑤︰1,深灰色,梯形,平顶,单面刃,通体磨光,上部有崩裂疤。长7.3、宽3.6、最厚处1.5厘米(图二一︰2)。TE4N27②︰1,黄褐色,近长方形,平顶,单面刃,通体打磨。长 7、宽 3.5、最厚处2.3厘米(图二一︰3)。

砺石 1件。TE5N28⑥B︰2,灰黑色,长方形,通体磨平。残长8.3、残宽3.9、厚0.8厘米(图二二︰1)。

刀 1件。TE4N26⑤︰2,黑褐色,不规则形,两面磨平。残长 9.5、残宽 4、最厚处0.7厘米(图二二︰2;彩插五︰2)。

镞 3件。柳叶形。H81︰2,灰色,柳叶形,剖面为三角形,尖部断裂,尾部有铤,铤残。残长5.4、宽2.3、厚0.5厘米(图二二︰3)。H74︰4,灰黑色,剖面为菱形,尾部有铤,略残。残长4.6、宽1.7、厚0.9厘米(图二二︰4)。H114︰1,灰色,剖面为菱形,有铤,铤残。残长3.9、宽1.4、厚0.8厘米(图二二︰5)。

图二二// 出土石器

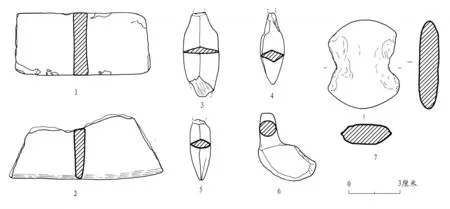

图二三// 出土玉器

钻 1件。H92︰1,黄褐色砂岩,不规则形,一端有一上翘的磨制钻头。残长4.4、高3.7、钻头直径1、长1.8厘米(图二二︰6)。

网坠 1件。TE4N26⑥︰2,红紫色,亚腰形,亚腰处有琢制痕,剖面为椭圆形。长5.6、宽3.3~4.4、厚1.2厘米(图二二︰7;彩插五︰3)。

(三)玉器

北区出土玉器较少,仅3件小型坠饰。

管 1件。TE5N26⑤︰1,白色,圆筒形,中有一对钻而成的圆孔。直径0.6、高0.9厘米(图二三︰1;彩插五︰4)。

锥形器 1件。TE4N26⑤︰1,白色,圆锥形,剖面为圆形,尾部残,通体打磨。直径0.5、残高2.6厘米(图二三︰2;彩插五︰5)。

残连璧 1件。H74︰3,黄白色,整体近半圆形,原应为二连璧或三连璧,残余头部一块,中间有一对钻的小孔,通体磨光。残长1.6、宽1.7、孔径0.4~0.5、厚0.2~0.25厘米(图二三︰3;彩插五︰6)。

四、结语

(一)分期和年代

从堆积单位的关系和出土遗物特征来分析,北区新石器时代遗存大体可分为三期,第一期为遗址底部的部分房址和⑦、⑧层;第二期为部分房址和⑥A、⑥B、⑥C层;第三期为④、⑤层及相关遗迹(如M37、M43、M51)。三期可合并为两大阶段,第一期可作为第一阶段,二、三期为第二阶段。

第一期出土遗物较少,TE4N26、TE5N26解剖沟⑦层出土A型鼎足,足根有一个泥突、剖面呈椭圆形,鼎口沿呈短平沿、上腹近直,与山东邹城野店Ⅰ型2式盂形陶鼎(M22︰34)相同[3],该墓被归为大汶口文化中期(第三期第6段)[4]。绝对年代大约在距今5200年左右。

第二期出土侧装凿形足,为大汶口文化晚期阶段第五期第8段。

第三期M37、M43出土陶豆均为大斜折沿双腹豆,与江苏邳州梁王城遗址Ab型Ⅰ式—Ⅲ式陶豆基本相同[5],为鲁南苏北地区大汶口文化晚期的标型器。M37︰2陶鬶为典型的“地瓜鬶”,与山东泰安大汶口遗址M47︰34[6]、江苏新沂花厅遗址M26︰12[7]、山东枣庄建新遗址M9︰7[8]陶鬶近同,相当于栾丰实先生划分的大汶口文化晚期阶段第五期第8段(共六期11段)。绝对年代大约在距今4800年左右。

从文化面貌来看,金寨遗址与鲁南苏北地区的大汶口文化面貌相同,在大汶口文化中期时,可以纳入大汶口文化花厅类型的范围。在大汶口文化晚期时,可以纳入尉迟寺类型的范围。

(二)聚落布局

从金寨遗址勘探和东、西区发掘结果来看,该遗址文化堆积从大汶口文化中期一直延续到龙山文化中期,之后有少量周代、汉代遗存。大汶口文化中期时,遗址西部(含北区)为居住区,东部为墓葬区。大汶口文化晚期时,遗址西部(含北区)主体是居住区,有少量墓葬,东部有少量墓葬。到了龙山文化时期,整个聚落向东北部推进。

通过勘探和对北区南部底部地层的解剖可以看出,北区在新石器时代时,地势上稍高于周边,这也是先民选择该地营建房屋的主要原因。同时先民在营建房屋时,为了防潮,还在底部铺垫纯净的青灰土和粉白土。

(附记:本次发掘项目负责人为张小雷;发掘人员有山东大学考古系2013级博士研究生王清刚,技师陈孔利、史少锋、韩启明等;修复人员赵波、张亚波;整理人员张黛、田佳艳等;绘图人员杨国帅等;摄影人员张小雷、韩启明。)

[1]a.安徽省萧县博物馆:《萧县金寨村发现一批新石器时代玉器》,《文物》1989年第4期;b.叶润清、刘锋:《萧县金寨新石器时代遗址》,《中国考古学年鉴(1992)》,文物出版社1994年,第214页。

[2]金寨遗址位置示意图和发掘区分布图见本期安徽省文物考古研究所、萧县博物馆:《安徽萧县金寨新石器时代遗址西区2016年发掘简报》,图一、图二。

[3]山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《邹县野店》,文物出版社1985年,第54页。

[4]栾丰实:《海岱地区考古研究》,山东大学出版社1997年,第71页。

[5]南京博物院、徐州博物馆、邳州市博物馆:《梁王城遗址发掘报告·史前卷》,文物出版社2013年,第411页。

[6]山东省文物管理处、济南市博物馆:《大汶口——新石器时代墓葬发掘报告》,文物出版社1974年,第84页。

[7]南京博物院:《花厅——新石器时代墓地发掘报告》,文物出版社2003年,第110页。

[8]山东省文物考古研究所、枣庄市文化局:《枣庄建新》,科学出版社1996年,第96页。