基于知识图谱的生态承载力研究热点和趋势展望

2020-09-01乔媛媛于晴金鹏李军利张云华

乔媛媛 于晴 金鹏 李军利 张云华

摘 要:从WOS(Web of Science)中检索1991-2019年关于生态承载力的文章共2121篇.利用CiteSpace软件构建知识图谱,从文章的发表数量、发文国家及机构、发文学科和文章的关键词等方面出发,对生态承载力研究趋势和热点进行分析.分析结果表明:涉及生态承载力发文量总体呈现出上升的趋势;生态承载力研究的国家和机构是以中国为中心,与其他国家合作较多的是美国;发文机构中国科学院、北京师范大学、北京大学以及美国地质调查局等发文较多;生态承载力发文的关键词中,承载力、管理、生态足迹、模型、人口等是学者们关注的热点话题,生态系统服务、城市、研究框架等是生态承载力研究的新兴话题.

关键词:生态承载力;文献计量;知识图谱;研究趋势

中图分类号:X24 文献标识码:A 文章编号:1673-260X(2020)07-0010-06

20世纪以来,社会经济快速发展,人民生活水平不断提高.经济发展必然带来环境的破坏和资源的消耗,资源环境和经济发展的矛盾日益突出,人们更加关注资源短缺、环境污染和生态破坏等问题[1].“2010年生命星球报告”指出2007年,人类的生态足迹超过了地球生态承载力的50%[2].换句话说,为了提供世界生态系统服务的总消费量,人类需要1.5个地球所产生的资源,这意味着社会经济实现可持续发展必须解决好当今所面临的生态环境和生态承载力问题.承载力概念于19九世纪80年代最早应用于自然生态系统,着重于自然系统(如河流等)所能运输的物理量(如动物等)层面研究.直到19世界20年代,生态承载力的概念才首次由Hawden与Palmer两人确切阐述,即指“在不被破坏的情况下,一个牧场特定时期内所能支持放牧的存栏量”[3,4].20纪80年代以来,生态承载力被用来定义在一定的区域里,经济社会、自然资源、生态环境等可持续发展的前提下,人类活动在生态系统中能被容纳的最大值[5].90年代初期加拿大学者Wackernagel和William提出了“生态足迹”(Ecological Fooprint)这一理念,使得生态承载力的研究内容由单一的要素向多要素综合转变.

我国在生态承载力的研究方面吸取了国外的知识理念并在此基础上日渐发展完善.20世纪40年代任美锷首次把生产力作为基础进行土地承载力的计算[6].80年代以来我国生态承载力的研究更趋于综合性,杨贤智、王中根、夏军、王家骥等人都提出了关于生态承载力的一系列观点[7-10].近年来,对于生态承载力在量化方法方面的研究日益成为热点.从最初的定性到定量,由静态数据分析到动态模拟演变.自然植被净第一性生产力模型、灰色系统模型、层次分析模型、回归分析模型等研究方法在生态承载力研究中得到了广泛的运用[11-14].以往的学者从不同层次对生态承载力进行了研究,但从文献计量和数据分析的角度来研究生态承载力的却少见.

近年来,大数据在极速的产生和流通,使得知识图谱成为把握知识发展的动态和科学研究热点的重要工具[15].利用具有“图”与“谱”双重特性知识图谱可以清晰地显示研究文献之间的结构关系和发展进程[16].目前,CiteSpace软件已成为国内外学者较为流行的知识图谱的绘图工具,学者利用该软件开展了人力资源管理状况、生态安全等研究[17].本文从生态承载力的角度出发,将传统的文献阅读和知识图谱相结合,剖析生态承载力的研究热点和发展历程,以期为生态承载力的研究提供参考.

1 数据来源和方法

数据来源于WOS数据库中1991-2019年以“生态承载力”为主题的所有文献(软件分析时间跨度为1年,故2020年暂不做讨论).以“ecological carrying capacity”为主题检索,共得到2121篇与生态承载力相关的文献,下载内容包括主题、摘要、关键词等,数据最后的更新时间是2020年2月29日.

CiteSpace数据分析方法:选择的关键词(ecological carrying capacity)在WOS数据库中检索;利用CiteSpace进行分析,在“Time Slicing(时区选择)”中选取1991到2019的时间段并将时间跨度设定为1年,在“Text Processing(文本处理功能区)”中选择需要进行可视化的内容,在“Selection Criteria(阈值的设定)”里选择合适的阈值,在“Visualization(可视化)”里把网络结构的突出作为重要的特征,选择展示整个网络(Show Merged Network)和聚类静态(Cluster View-static)的可视化方式来制作图谱.

2 结果与分析

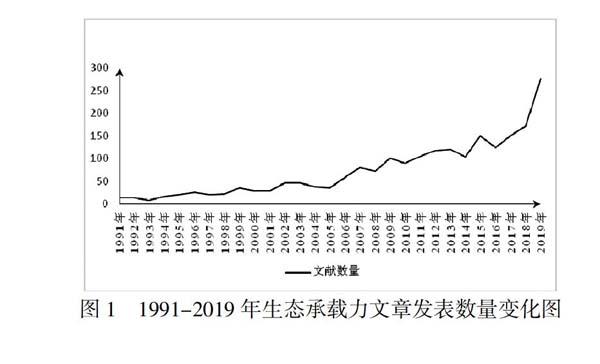

2.1 生态承载力总体趋势分析

图1显示2000年以前生态承载力的研究处于起步的阶段,发表文章数量较少,呈现出缓缓上升的趋势;2000-2005年,文献数量变化平稳,偶尔出现小幅度波动,但总体呈上升的趋势;2005年以后生态承载力的文献数量出现了大幅度的增加,2005年到2019年生态承载力文章发表的年平均增长量为126篇,远大于2005年之前33篇的年均增长量.说明在2005年后科研工作者更为关注生态环境和社会经济发展之间的协调关系.

2.2 生态承载力研究国家和机构分析

通过文献计量可知:中国发表关于生态承载力的文献数量为595篇,美国发表文献数量为432篇,英国发表文章数量为128篇,德国发表了101篇,法国发表了98篇.从发表文章的中心度(中心度越高在生態承载力领域的影响越大)来看德国发表关于生态承载力文章的中心度为0.29,美国发表文章中心度为0.27,法国为0.22,中国为0.17,英国为0.15.如图2所示,可以看出中国在生态承载力的发表文章数量最多,其次为美国,英国、德国、法国等相关国家以较小的节点分布在中国和美国周围.德国、英国、法国、美国其路径的相连较为紧密且外环颜色深沉,说明其对外的交流和合作较多.总体来说美国在生态承载力研究方面的文献发表数量和中心度都较高,中国在生态承载力的研究方面虽然发文数量较多但是和国际的交流和合作较少.全球各个国家在生态承载力研究方面的合作与地域有关,如瑞士、意大利、德国和法国的合作就较多,中国则与日本等亚洲地区的国家有较为紧密的合作.

在检索的文献中921篇有机构信息,这些文献分布在235个机构,其中187个机构发表的文章不超过5篇,占总量的79.57%.图3是发表文章数量前10的机构,分别是Chinese Acad Sci、Beijing Normal Univ、Univ Chinese Acad Sci、US Geol Survey、CSIC、Peking Univ、China Univ Geosci、Beijing Univ Civil Engn & Architecture、Chinese Res Inst Environm Sci、Univ Oxford.其中发表文章数量最多的机构为Chinese Acad Sci,为118篇,在已知文献信息中占12.81%;Peking Univ发表42篇占发表数量的4.5%.

研究机构发表的文章与图谱中的节点和路径有关,节点大小说明发表频次高低,路径多少反映各机构合作的紧密程度.生态承载力发文机构的图谱(图4)显示,中国科学院与各个机构的联系合作最紧密,但大多都是国内合作,如中国科学院和北京师范大学、北京大学、中国科学院大学之间的交流较多.从连接点来看,各个机构之间的联系合作较少,机构之间往往自成一派如Chinese Res Inst Environm Sci、Wuhan Univ、Univ Melbourne等研究都相对独立.总的来说中国科学院在生态承载力的研究方面做出了重要的贡献.生态承载力的研究区域大多集中在大城市,也说明科学研究与经济的发展呈现出正相关,各个研究机构之间的路径都较为稀疏,跨机构之间的合作还要进一步加强.

2.3 生态承载力发文学科分析

1991-2019年关于生态承载力的发表的文章共来自于1052个学科.BIODIVERSITY & CONSERVATION(生物多样性与保护)学科发表文章数量1099篇,占全部文章发表数量的13.9%.发表文章数量超过100篇的学科有ENVIRONMENTAL SCIENCES & ECOLOGY、 ENVIRONMENTAL SCIENCES、 ECOLOGY、 ENGINEERING、 ENVIRONMENTAL STUDIES、SCIENCE & TECHNOLOGY - OTHER TOPICS、ENGINEERING, ENVIRONMENTAL、WATER RESOURCES等13个学科,共3811篇文章,占全部文章发表数量的48.4%.生态承载力发文学科广泛,表明生态承载力是一个生态学、环境工程学、生物多样保护学等多学科交叉研究的话题.

2.4 生态承载力研究热点分析

关键词是论文研究中对于文章的高度概括和总结,在对于某个领域文献的研究和分析中,关键词出现的频次较高通常被视作这个领域研究的热点的话题,关键词之间的内在联系在某一程度上可以用来揭示该研究领域知识之间的内在关联[18].统计关键词的频率次数对于判断研究领域的热点问题有很大帮助,本文对于生态承载力关键词的研究从1991-2019共提取了451个关键词.表1列举了排名前15的关键词,表中年份是指该关键词第一次出现的时间,词频是该关键词所出现的次数,中心性是指路径里链接2个节点的短程线所占据这2个点之间的短程线的总数比,其数值越高代表的关键词的重要性越强.

如表1所示,关于生态承载力文献中出现较高的关键词有“carrying capacity”“management”“ecological footprint”“sustainability”“model”“dynamics”“impact”“population”“china”“biodiversity”“system”“Ecological carrying capacity”等.在统计文献中有451个关键词,一共出现了3730次.其中不超过2次的关键词有229个,共出现458次,占关键词的总出现次数的12.2%,有359个关键词出现的次数少于10次,出现1123次,占所有关键词的30.1%,有20个关键词出现的次数超过25次,共出现2149次占总次数的57.61%,其中出现次数最多的是carrying capacity,共出现342次.

图6是生态承载力关键词的图谱,反映出生态承载力领域研究的热点话题.关键词共现的分析对于把握生态承载力的研究的特征、内容和主题都有着十分重要的作用,通过Citespace软件提取关于生态承载力的关键词可以看出关于生态承载力关键词之间的脉络关联.节点颜色越大表示其在生态承载力方面的关键词出现的次数越多,外圈颜色越深表示其在关键词方面的中心性越高.从图中可以看出各个节点之间路径链接较为紧密,说明各个关键词之间的联系较多,其中“carrying capacity”一词节点最大,颜色最深连接的路径也最多.

2.5 生态承载力的研究趋势分析

2.5.1 研究热点时序演进

在Citespace中运行“Timezone”,对生态承载力进行时区的可视化视图制作,得到生态承载力关键词的网络时区视图(图7).生态承载力这一研究的领域随着时间的推移,其关键词的研究的趋势不断出出现新的热点,图中十字节点的大小和关键词出现的频率及次数成正比关系.从图7可以看出生态承载力研究的热点较为集中主要的节点有“carrying capacity”“ecological footprint”“model”等.承載力开始是力学上的一个概念,后其应用的范围以及内涵不断丰富,被引用于社会经济和生态等领域.承载力逐渐被用来评价生态与环境之间协调发展和相互作用,出现如生态承载力、环境承载力等概念.生态足迹被称作“适当承载力”,指具有生物生产土地中能够给一定人口提供资源和消化废弃物的面积.生态足迹模型是计算一定区域中人均的生态足迹和人均的生态承载力进行比较,如生态足迹的需求小于生态承载力则表示生态系统可以提供人类生产生活所需的资源,生态系统可持续发展;相反生态足迹大于生态承载力则出现“生态赤字”,生态系统出现不可持续发展.生态承载力评估的研究方法由最开始的定性分析向定量分析、动态分析的转变,生态模型的在生态承载力动态的研究过程中得到了广泛的应用.

2.5.2 关键词突变分析

突现词指的是在较短的时间里出现或者使用的频次突然增加的术语[19],生态承载力的研究具有阶段性变化的特点,通过突现词的检索可以分析生态承载力研究的动态和阶段变化的特点,可以看出研究领域的研究趋势和前沿.表2是1991-2019年生态承载力突变词里排名前15的关键词,表中Strength是突变的强度,Begin及End是指突变词开始和结束的时间.

2000年以前对于生态承载力的研究集中在“carrying capacity”“population dynamics”“population”等方面.2000年到2010年“density”“model”及“index system”等关键词的突现表明了生态承载力这一领域的研究方法由定性的静态研究向动态定量的研究转变,灰色系统模型、回归预测模型和层次分析模型等模型以及自然植被净第一性生产力估测法、高吉喜法、生态足迹法等研究方法被广泛运用到生态承载力的研究中.2015年以来“city”和“ecosystem service”等成为研究的热点话题.城市这一关键词的突现说明学者对于生态承载力的研究不仅是局限在大尺度的区域上,对于城市小区域的研究日益增加.生态系统服务指人类由生态系统中所获得的收益,包含文化、供给、调节和支持,通过对生态系统服务的研究可以找到生态承载力提升的重要途径.

3 讨论与结论

本文运用CiteSpace软件对1991-2019年关于生态承载力的文献进行可视化的分析,得出的研究结果如下:

(1)生态承载力时间图谱表明,生态承载力文章发表数量总体呈现出上升的趋势,2005年后进入快速增长阶段,说明人们更为关注生态环境和人类日益增长的经济人口之间的协调关系.通过时间尺度上的研究,可以顯示出生态承载力变化和社会经济发展之间随着时间变化的耦合关系.

(2)生态承载力研究的国家和机构是以中国为中心,与其他国家合作较多的国家是美国,中国科学院、北京大学、以及美国地质调查局等机构发文较多.在空间这一尺度上,不同国家、地区和机构之间的合作,对于讨论生态承载力转移和外溢、揭示区域和区域之间甚至全球范围内的生态承载力可持续发展有有利的影响.

(3)从发文学科来分析,生物多样性与保护学科发文最多.环境研究、海洋和淡水生物学、工程学等学科也都发表了关于生态承载力研究的文章.这表明生态承载力是一个多学科交叉研究的研究话题.

(4)生态承载力发文的关键词中,承载力、管理、生态足迹、模型、人口等是学者们关注的热点话题,生态系统服务、城市、研究框架等是生态承载力研究的新兴话题.关键词的变化表明生态承载力这一领域的研究方法由定性的静态研究向动态定量的研究转变,学者对于生态承载力的研究由大尺度的区域向小区域如城市等方向的转变.在村镇尺度,生态承载力的研究较少,这也是接下来研究的方向.

——————————

参考文献:

〔1〕顾康康.生态承载力的概念及其研究方法[J].生态环境学报,2012,21(02):389-396.

〔2〕杜文鹏,闫慧敏,杨艳昭,等.生态承载力的评估方法与研究趋势展望[J].资源与生态学报,2018,9(02):115-124.

〔3〕封志明,李鹏承.载力概念的源起与发展:基于资源环境视角的讨论[J].自然资源学报,2018,33(09):1475-1489.

〔4〕Gabb W M. On the topography and geology of Santo Domingo [J]. Transactions of the American Philosophical Society, 1873, 15(01): 49-259.

〔5〕封志明,杨艳昭,闫慧敏,等.百年来的资源环境承载力研究:从理论到实践[J].资源科学,2017,39(03):379-395.

〔6〕高鹭,张宏业.生态承载力的国内外研究进展[J].中国人口·资源与环境,2007,17(02):19-26.

〔7〕杨贤智.环境管理学[M].北京:高等教育出版社,1990.150-155.

〔8〕王中根,夏军.区域生态环境承载力的量化方法研究[J].长江职工大学学报,1999,16(04):9-12.

〔9〕夏军,王中根,穆宏强.可持续水资源管理评价指标体系研究(一)[J].长江职工大学学报,2000,17(02):1-7.

〔10〕王家骥,姚小红,李京荣,等.黑河流域生态承载力估测[J].环境科学研究,2000,13(02):44-48.

〔11〕石月珍,赵洪杰.生态承载力定量评价方法的研究进展[J].人民黄河,2005(03):6-8.

〔12〕魏媛,吴长勇,曾昉,等.喀斯贫困山区土地资源承载力动态分析与预测[J].水土保持研究,2016,23(06):322-326.

〔13〕杨谦,刑立文,赵璐.基于改进层次分析法的四川省生态承载力评价[J].资源开发与市场,2019,35(02):190-196.

〔14〕曲修齐,刘淼,李春林,等.生态承载力评估方法研究进展[J].气象与环境学报,2019,35(04):113-119.

〔15〕本刊编辑部.国外大数据政策环境一瞥[J].中国建设信息,2015,21(03):46-49.

〔16〕吕碧君.我国人力资源管理研究现状的可视化分析——基于文献计量学和CiteSpace知识图谱分析[J].中国管理信息化,2019,22(16):100-102.

〔17〕施生旭,童佩珊.基于CiteSpace的城市群生态安全研究发展态势分析[J].生态学报,2018,38(22):8234-8246.

〔18〕邱均平,张晓培.基于CSSCI的国内知识管理领域作者共被引分析[J].情报科学,2011,29(10):1441-1445.

〔19〕郁琦,李山,高峻.基于CiteSpace的国际和国内乡村旅游研究热点与趋势比较分析[J].江苏农业科学,2019,47(15):5-13.

〔20〕钟晓青,赵永亮,钟山,等.我国1978~2004年生态足迹需求与供给动态分析[J].武汉大学学报(信息科学版),2006,31(11):1022-1026.

〔21〕占车生,夏军,丰华丽,等.中国西部生态系统的水问题综合评估研究——以三工河流域为例[J].自然资源学报,2005,20(02):250-257.

〔22〕Haberl H, Wackernagel M, Krausmann F, et al. Fridolin Krausmann, et al.Ecological footprints and human appopriation of net primary prodution: a omparison[J]. Land Use Paliy, 2004, 21:279-288.

〔23〕李早立,薛跃规.基于全球公顷与国家公顷的县域生态足迹评估比较[J].生态经济,2019,35(10):185-190.

〔24〕陈端吕,董明辉,彭保发.生态承载力研究综述[J].湖南文理学院学报(社会科学版),2005,30(05):76-79.

〔25〕范小杉,何萍.生态承载力环评:研究进展·存在问题·修正对策[J].环境科学研究,2017,30(12):1869-1879.