丁日昌督译《柬埔寨以北探路记》成书考略

——兼论清末洋务运动中的译书风潮

2020-09-01刘力超

刘力超

(云南大学 历史与档案学院,云南 昆明 650091)

自1860年以后,大清帝国历经两次鸦片战争,国门洞开。西方各类探险家紧随传教士纷至沓来,希望揭开东方帝国的神秘面纱。其中法国探险家弗朗西斯·安邺在探索湄公河航路后所著Voyaged'explorationenIndo-Chine[1]一书于1873年在法国巴黎出版,轰动一时。两年后,此书被著名洋务大臣丁日昌命人翻译为《柬埔寨以北探路记》,并多次刊刻出版。

前人涉及《柬埔寨以北探路记》的研究集中于四个方向:一是清末中法关系研究,安邺作为法属印度支那政府的重要官员,此书是其代表作,与安邺相关研究中必会介绍此书,但学界对安邺生平研究多集中于他在中法战争中的活动,对此书往往一笔带过;二是清末外国人对华研究著述,此书作为外国人对华研究的较早著述,时有介绍,但相比于其他常年旅居中国的外国人的著述,此书又显代表性不足,故少有深入研究;三是有关云南史地研究,此书作为一部地理学著作,在各类云南书目中多有收录,但因其成书较早,内容错讹较多,故并不引人注目;四是丁日昌藏书研究,《柬埔寨以北探路记》由丁氏主持翻译,是丁氏藏书中西学书籍的代表之一,但此书又未收录于《持静斋书目》和《百兰山馆藏书目录》,故对丁氏藏书研究亦鲜少涉及此书。综合而言,安邺探索湄公河航路的历史前人虽有所研究,但流于介绍,少有对其影响的深入考察。

然而,《柬埔寨以北探路记》无论是成书还是译书,其过程都颇具传奇。此书的成书过程反映出19世纪中叶西方探险者在殖民扩张的历史背景下对中华帝国产生的极大的好奇与探索欲,而此书的翻译则是中国传统士人在面对“此三千余年一大变局”[2]之时,为开展洋务而不得不采取的应变措施。由《柬埔寨以北探路记》成书经过,可管窥清末译书风潮。

一、《柬埔寨以北探路记》成书的历史背景

1840年和1856年,两次鸦片战争的惨败,使大清帝国被迫签订一系列不平等条约。西方人不仅可在通商口岸自由居住,而且到内陆各省传教、通商、游历也合法化。中方领事裁判权的丧失,更是给西方探险者上了一道护身符。西方人对中国内陆的大规模探索就此拉开序幕。

在东南亚,英国于1885年的第三次侵缅战争中,鲸吞缅甸。同时,为了与英国进行殖民竞争,法国也派出大量商人、传教士和军队进入中南半岛,并逐渐控制了越南、老挝和柬埔寨等地区。1887年,法属印度支那联邦正式建立,英法两国在东南亚的殖民争夺日益激烈。随着与云南毗邻的东南亚地区相继沦为英法殖民地,英法两国开始竞相派出各种探险队和考察团深入中国腹地进行考察,以期开辟更为广阔的中国内地市场。英国人在1868年以前曾先后从印度和缅甸派出了八支探险队,“但这种打算大都没有达到预期的目的”[3]。这些探险队不是由于道路险阻和土著居民反抗而被迫折回,就是因为杜文秀领导的回民起义切断道路而无法前进。在云南的回民起义被镇压后,英国又派出柏朗探险队由缅甸进入云南,并派英国驻华使馆翻译马嘉理从北京南下接应,结果在滇缅边境被当地居民打死,是为“马嘉理案”或称“滇案”。

同一时期,为了与英国在印缅地区的势力相抗衡,法国着力经营中南半岛,派出的传教士、探险队、考察团等亦不在少数。邵循正先生在《中法越南关系始末》一书中论及法国的殖民计划时写道,“法既全有下交阯地,渐注意澜沧江之航路,谋入滇境,吸收中国西南诸省之商业,以支那交阯为其尾闾。计划甚大。”[4]31湄公河下游地区大多处于法国势力范围内,该河流经的地域广阔、人口众多,且可通往中国,如能独辟蹊径借湄公河航路进入中国西南,无疑对法国开拓中国市场是十分有利的。因此,为了不让英国捷足先登打通进入中国西南部的商道,法国对湄公河探险有着强烈的驱动力。在法国的各支探险队中时间较早且影响最大的当属1866年法属交趾支那政府派出的“湄公河探险队”。该探险队由法国护卫舰舰长杜达尔·德·拉格雷(Doudart de Lagree)和海军军官弗朗西斯·安邺(Francis Gamier)率领,考察历时两年。拉格雷于考察途中病逝,最后考察结果由安邺写成Voyaged'explorationenIndo-Chine一书,于1873年在巴黎出版。

二、作者弗朗西斯·安邺生平

作者弗朗西斯·安邺全名马利·约瑟夫·弗朗西斯·安邺(Marie Joseph Francis Garnier),在法国吞并越南过程中一直是风云人物,受多方关注。他的译名除安邺外还有加尼埃、加尼耶或晃西士加尼等不一而足,另有越南名雅克·尼(Ngac Nhi)。

1839年7月25日,安邺生于法国卢瓦尔省圣艾蒂安(Saint-Etienne),1856年进入布雷斯特海军学校,后来进入法国海军。1860年参加法国对远东地区的侵略战争,在赴中国的法国军舰当旗手。之后,他从海军上将伦纳德·维克托·夏纳(Leonard Victor Charner)那儿获得了一个职位。1862年,被任命为南圻地区的地方事务检察官,1863年任堤岸(Cholon,越南南部城市)市长。

在安邺的建议下,法属印度支那政府决定派一支探险队探索湄公河流域。1866年6月,安邺随探险队从越南西贡(今胡志明市)出发,溯湄公河而上进入中国考察。他穿越中国西南地区,最终于1868年6月从上海返回西贡,再返回法国。返抵法国后,安邺发表了一系列关于这次湄公河探险活动的文章,并出版Voyaged'explorationenIndo-Chine一书。1870年,因其成就获得英国皇家地理学会的金质奖章。同时参加了普法战争,在围攻巴黎期间,安邺担任第八区海军上将的主要参谋。

之后,安邺返回越南,并于1873年再次进入中国,溯长江而上进行考察。该年9月,法军进逼北越地区,要求开放红河通航,遭拒。法国交趾支那总督杜白蕾遂召回安邺。安邺率兵于该年11月占领河内、海阳等地,进而滋扰红河三角洲地区。刘永福率领蛰伏于中越边境的黑旗军,应越南政府请求抗击法军。12月21日,刘永福率军于河内城郊的纸桥设伏,安邺因轻敌仅率十余名法军士兵出城追击佯败的越军,陷入黑旗军的埋伏。此役,“一战而斩安邺”[5]2。同日,安邺的无头尸身被找回,后葬于西贡。

三、湄公河探险队的考察经过和结果

由安邺发起的湄公河探险队得到当时法属交趾支那政府的大力支持。安邺因为过于年轻,法国海军军官杜达尔·德·拉格雷被任命为队长,安邺任副队长。时任法属交趾支那总督的皮埃尔·德·拉·格朗迪埃尔(Pierre de la Grandière)亲自与队长德·拉格雷共同制定了探险队的勘探计划,并置于《柬埔寨以北探路记》第一卷中,称为《派员游探各章程》。《章程》就整支探险队的人员配备、分工职责、勘察目标、通商战略乃至于考察结束后相关著述刊刻时的审核流程都进行了逐一阐述,法国殖民政府对此次探险的重视程度可见一斑。《章程》在此次勘探的任务中写道“深入详探,愈远愈好,先溯干流,必及其源,次究沿途各方门户”[6]41-42。最终目标是“使腹里商务贯通于柬、安两国。”[6]38-39探险队日常的武器发放与维护、收支统计、士兵轮班值守、探险队的信息保密等方面《章程》亦一一做了规定。不仅如此,从人员分工来看,探险队随队还配备有众多学者,如熟悉本土人情世故的特拉巴尔脱,精通地理学的二等医士舒裴,精通植物学的三等医士到来尔,熟谙外交事宜的特格尔乃,精通泰语和越南语的法国人帅根。此外还有作为翻译的柬埔寨人阿来克西斯凹姆以及法国、安南和菲律宾的护卫、水手等。[6]38-39相比于同时期的其他探险队,这支“湄公河探险队”的规模可以说无出其右者了。

1866年6月5日,安邺一行从西贡出发,随行携带大量食物、测量仪器、礼物并全副武装溯湄公河而上。抵达柬埔寨后因为要等待暹罗的护照,探险队在吴哥停留考察了一段时间,用以研究吴哥遗址及当地人民的情况。之后抵达万象城遗址。7月7日,自万象启行,途中因炮轮年久锈蚀,不敢冒险北溯,于是返回西贡,易民船前进。历经艰辛,于次年4月28日,始至琅勃拉邦(南掌国都)憩息,在此地探险队得知英国人同样在勘查进入中国的道路,并已到过此地。当地国王还警告探险队,因云南境内的回民起义,路途十分危险,最好不要再向前走。但探险队还是决定继续溯湄公河而上。

由琅勃拉邦进入中国有三条路可行,其一乃溯澜沧江而上,路远且涉及缅甸辖区,探险队因无缅甸护照,可能受到阻拦;其二乃沿湄公河支流往北行,直达云南省边境,此路虽近,但与澜沧江渐行渐远;其三则是穿过越南北部,直抵中国广西,此路最易行走。德·拉格雷偏重第二条路,安邺则极力主张第一条,并说“不历全江,不抵源头,终违本旨”[6]302。德·拉格雷犹豫再三,最终也决定走第一条路。

1867年10月12日,探险队抵达中国云南边境隘口,此后一路所见渐似中国景象。探险队于10月18日下午抵达思茅,第二天探险队成员盛装拜访思茅地方官员,得知六个月前当地已知他们将要到来,曾遣人远接,但没有接到。德·拉格雷还得知湄公河(今澜沧江)上游的大理地区,当时正被杜文秀领导的回民军队占领,因此在思茅逗留十余日稍作休整。10月29日,探险队离开思茅,改道东行,先进行元江流域的勘查。11月1日抵普洱,之后又途径墨江、元江、建水、石屏、通海等地,12月20日离开江川,次日抵晋宁,22日宿于呈贡, 23日最终到达昆明。途中部分探险队员曾分别离开,前往他处考察矿产分布和元江上游地区的情况。

在昆明的法国传教士遇到这支探险队后对其不畏艰险、千里而来的精神赞颂不已。在昆明期间,探险队拜见了代理云贵总督篆务宋延春和提督马如龙。探险队因资金匮乏向马如龙提出商借旅费,马如龙慨然允诺,并约定“俟到通商口岸,请将军器作价以偿。”[6]475由于回民起义军据有大理,并与清军在滇西交战,探险队决定绕道先进入四川探查金沙江,再折回西面到大理、丽江等地勘探澜沧江。为进入大理,德·拉格雷希望在昆明的回民老爹马德新能为其写一封介绍信。安邺遂以请教天文学为名拜见马德新,对马德新的试探之题以书面作答,请求当面赐教。之后探险队又为马德新装配好了一架天文望远镜,并向其述说考察澜沧江一路上的艰辛,马德新大为感动,给探险队发汉文凭证一张前往大理。昆明官方也颁发路照一份,但仅允许他们经会泽、昭通至长江,然后前往上海。

1868年元月8日,探险队离开昆明,12日发现德·拉格雷感染疟疾,于是安邺代行领队职责。随后,部分探险队员留在东川府陪护德·拉格雷。安邺为竟全功,不顾昆明官方的路照,带领大部分队员于元月30日从东川府向西北方向出发,31日渡过金沙江到达四川会理,2月7日离开会理返回云南,此路极其难行。最终在一位教士帮助下,经白盐井、宾川到达洱源,并找到当地天主教神父勒格尔先。2月29日,探险队在神父陪同下于下午两点到达上关,但被当地守军阻拦,云“非回王之谕,不得放行”[6]508,于是探险队只得居于城外。随后,特拉巴尔脱攀登至城外高地测绘洱海之景,引起众人围观。四点收到大理回信,探险队获准入城。探险队在十名士兵的护送下于3月2日进入大理,围观者众多。此后,探险队先后受到多名军官盘问,第二日神父获准觐见“回王”,但探险队的觐见请求遭到回绝。神父返回后转述杜文秀的话“法国意欲尽占澜沧江及中国之地,惟我所辖之地,决不能窥我尺寸……尔等绘我山川,安能强占。作速回国,勿扰我境。”[6]512在勒格尔先神父的劝说下,3月4日探险队不得不离开大理。次日,经过上关时又遭守军阻拦,探险队一番虚与委蛇后与神父返回教堂,随后勒格尔先神父因担心回军报复,遂弃教堂随队逃往叙州寻求教会庇护。3月21日,探险队在返回东川途中,从往来士兵口中得到德·拉格雷已经病故的确切消息。4月2日,收到舒裴的东川来信,言总办已于3月12日病逝,埋葬于城东南庙园,并为其立一石碑。4月3日,探险队返抵东川,安邺决定带上德·拉格雷的遗体返回,遂挖开坟墓携棺前行。4月12日抵昭通,从此地坐船,5月8日到叙州,5月13日到重庆。1868年6月5日抵汉口,6月12日抵上海,最终于6月29日抵达西贡。

经过这次探险,安邺向法属交趾支那政府呈交报告,证明湄公河不适于通航,并指出由东南亚进入中国的贸易孔道应为红河航道。法属交趾支那政府遂将注意力移至河内方向。

湄公河探险队虽最终没有探查到澜沧江源头,却“一为证明澜沧江之不适于航行。又其一则证实红江为华越交通之要道”[4]35,证实了从西贡出发的湄公河航路不适于通航,并提出了红河水路才是通往云南的捷径。探险队探索的重点区域除中国云南外,对湄公河流域的古迹尤其是吴哥窟的考察同样轰动了当时的西方世界。考察内容更是项目繁多,如所到之处的经纬度、日常气温、矿产分布、山势河流、动植物资源、道路里程、民族民俗、古迹遗址、农牧业生产以及各种产品价格等等不一而足。安邺虽是一个殖民主义者,其考察目的服务于法属交趾支那政府的殖民扩张,但不得不承认他同时“也是一个地理学家”[7]。

四、《柬埔寨以北探路记》之翻译与版本源流

(一)持静斋藏书与译书

丁日昌是晚清洋务名臣,与朱学勤、袁芳瑛同为咸丰三大藏书家。其藏书楼名为“持静斋”,亦称“百兰山馆”。丁日昌之“留心西人秘巧”[8],即接触西学,大约始于第二次鸦片战争之后。这时清政府南有太平天国占领南京,北有英法联军进攻天津,可谓内忧外患,风雨飘摇。广东作为当时英法侵华的主要战场之一,在战争中惨遭蹂躏,战后更是割地赔款的直接承受地区,因而被迫向西方开放。虽然丧权辱国,却也使粤省的传统士大夫们最早睁眼看世界。身为广东人的丁日昌,思想上也由传统的“经世致用”,转向留心西学,并希望从中找到“富国强兵”的办法。

除自身接受洋务思想之外,丁日昌也注意与开明知识分子结交,其中许多人亦是较早接受西学思想之人。如晚清思想家“天南遁叟”王韬以及与王韬合译《火器说略》的黄胜(1)黄胜,广东香山(今中山市)人,字平甫,早年在澳门马礼逊学堂学习(该校后迁香港),后随学堂校长布朗赴美国马萨诸塞州芒松学院(Monson Academy)留学,同行者还有容阀、黄宽,留学期间因病辍学,回国后,在香港的《德臣西报》社学习印刷,不久转入香港英华书院负责印刷事务,并帮助英人理雅各(James Legge)翻译四书五经(汉译英)。,都与丁日昌交情匪浅。出于“苟得夷人之秘而演习之,精益求精,则今日固可以勘内乱,即他日亦可以壮外防”[9]876的目的,丁日昌在收藏书籍的同时,亦注意命人翻译西人书籍。1871年3月,丁日昌因营葬其母而回到家乡,此后守制期间,他将主要精力用于读书与著述。期间,丁日昌的著述《枪炮图说》《地球图说》等均延请闽人王锦堂、黄春波“逐条翻译”,而后由他亲自编辑成书。因此其命人翻译的西文书籍往往称为“持静斋翻译本”,而署名作者通常是“丁日昌督译”。

(二)《柬埔寨以北探路记》版本考证

安邺所著Voyaged'explorationenIndo-Chine一书于1873年在巴黎出版,而丁日昌督译的《柬埔寨以北探路记》早至清光绪元年(1875年)即有刊刻本,故《柬埔寨以北探路记》一书必翻译于1873年至1875年之间。而此一时期正是丁日昌为母守孝之时,许多“持静斋翻译本”都是他在这一时期请人翻译后自己再编订而成。同时,丁日昌虽避居乡间,却对时局变化十分关注,1873年,法国再次侵越,威胁中国西南边疆,丁日昌就在致李鸿章的信里惊呼:“时局日坏一日,习气日深一日。顷闻安南又为法兵所攻,据其地十分之六,日本亦阴蓄狡谋,伺衅而动。”[9]925因此,在时间上《柬埔寨以北探路记》译于此期间也是合情合理。

《柬埔寨以北探路记》译完后曾多次刊印出版,亦或为人手抄传看,广为流传。以当时中国国力而言,能翻译的西文书籍本就不多,因此《柬埔寨以北探路记》一书无论哪种刊印本,其原本应当只有“持静斋翻译本”一种,故而各版本中内容除刊印错漏外几无差别。笔者就能查找到现存的《柬埔寨以北探路记》各种版本列表如下(见表1):

表1 现存的《柬埔寨以北探路记》各种版本

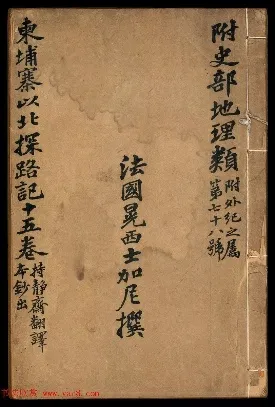

该书于光绪年间多次出版,“味经刊书处”乃是一民间出资成立出版机构,其《柬埔寨以北探路记》刻本当也是民间自行出资刊印而来。“光绪十年(1884年)铅印本”应当是影响最大也最广为流传的一个版本,《云南史料目录概说》也收有此书,名为《探路记》,记载为光绪十年上海书局排印。[10]由徐维则辑,顾燮光补辑的《增版东西学书录》亦收有此书,载为“同文馆本”,此处同文馆当指的是上海同文馆,其版本亦应当是“光绪十年本”[11]。 “光绪十六年(1890年)铅印本”据记载为秦华楼居士抄校付排。[12]而清代翰林及书法家李文田的手抄本则在《序》中明确记载了抄写此书的过程,清光绪七年(1881年)八月,李文田“往游潮郡,寓揭阳絜园中”,观其所藏。丁氏复出示未载于目录之书,其中有西人著述的翻译,其一即此书。李文田后曾请丁日昌刊之以遗同好,因丁氏去世,未能如愿。后丁氏子惠衡始钞一部,于是李文田得以传抄。首册书衣左侧书名下还有题字两行曰:“持静斋翻译本钞出”(见图1)。

图1 《柬埔寨以北探路记》李文田手抄本

目前通常见到的《柬埔寨以北探路记》均是华文书局或广文书局的影印本,两者影印的都是光绪十年铅印本,只不过前者分为两册,后者分为四册,除此以外两个影印本在内容上一字不差。

(三)《柬埔寨以北探路记》的实际译者

各版本的《柬埔寨以北探路记》均署名为“(法)晃西士加尼撰”,译者则是“丁日昌督译”。丁日昌本人并不通晓外语,更遑论译书,而“持静斋翻译本”中较著名的《枪炮图说》《地球图说》与《柬埔寨以北探路记》大致在同一时间翻译成书,因此《柬埔寨以北探路记》应当也是请人翻译后再由丁日昌编订整理而成,如此署名为“丁日昌督译”才具有说服力。在《中国近代史资料丛刊·中法战争(一)》中,亦有评论:“编者附言按此书为丁日昌请人所译。译者对中外地理似皆不甚熟悉,故若干地名皆按法文音译,致令读者一见茫然。如西贡或柴棍之译为‘帅冈’,顺化之译为‘许爱’,……,如‘启罗’之译为‘记牢’,则属译音无定字,尚不足怪也。”[5]460由此观之,与丁日昌交情匪浅而通晓洋文的名士,如王韬、黄胜,当不会是此书译者。而在丁日昌守孝期间延请的闽人王锦堂、黄春波等人为惯常翻译之辈,亦不至于对中外地名一无所知。综上来看,笔者认为《柬埔寨以北探路记》一书的真实译者或为一初学法文的无名之辈,因此对中外地理一无所知;或为多人分篇,各译一节,故而前后译名“音无定字”;再有甚者,这两种情况兼而有之也不无可能。其最终结果就是经丁日昌整理之后此书只署名为“丁日昌督译”,而不写为何人所译。

五、结语

Voyaged'explorationenIndo-Chine出版仅两年时间里就有相应的中文版《柬埔寨以北探路记》译著成书,可见在当时中西交通已不是难事,只要有心完全可以及时获得关于西方的最新情报。虽然《柬埔寨以北探路记》的翻译质量多有值得诟病之处,但也反映出当时的译书活动已蔚然成风。自1840年鸦片战争后开阜通商,再加之十数年的洋务运动,国内已有相当数量的翻译人才,书中记载的考察内容项目繁多,如所到之处的经纬度、日常气温、矿产分布、山势河流、动植物资源、道路里程、民族民俗、古迹遗址、农牧业生产以及各种产品价格等等涉及各种专业知识,远不是只习八股的旧式文人士大夫能通晓的,翻译之人当经过近代学堂的全面教育才可胜任,这也说明洋务运动时的有识之士对于当时的世界形势已有相当程度的认识,早已不是鸦片战争时自诩为 “天朝上国”却对外部的世界茫然无知的迂腐官吏。

近代以来,随着殖民者的鲸吞蚕食,为救亡图存计,国内有识之士纷纷认为“求西洋之法,以译书为第一义”[13],故而大量收集、翻译、出版西文书籍,因而留下了相当数量的近代译著。纵观《柬埔寨以北探路记》的整个成书、翻译和出版过程不难发现,历经两次鸦片战争失败的外部冲击,以及太平天国起义的内部打击,清政府中以洋务派为代表的开明士人以及受其影响的一批先进知识分子,将翻译西学书籍视为“自强”的重要内容之一。随着西学的深入,各种西学书籍又如同《柬埔寨以北探路记》一样被各地书坊辗转刊刻印刷,受其影响的士人群体也日渐扩大。译书在特定的历史环境下成为了思想启蒙的工具与探寻变革的政治策略。清末的译书风潮孕育了近代中国的变革思潮,在潜移默化之中对日后中国的社会变革产生着影响。