晋江市一次强雷暴天气过程的综合分析

2020-08-31杨舒琳叶晓冰叶晓春

杨舒琳 叶晓冰 叶晓春

【摘 要】 本文从大尺度环流形势背景,反映水汽条件、层结不稳定和热力、动力条件的一些物理量、探空曲线以及卫星云图、闪电监测资料、雷达回波图等方面,对2019年5月17日晋江地区强雷暴天气过程进行了综合分析,以期对今后的强对流天气预报有所帮助。

【关键词】 强雷暴;天气背景;闪电;卫星云图

[Abstract] From the background of large-scale circulation situation, some physical quantities, sounding curves, satellite cloud map, lightning monitoring data and radar echo map reflecting water vapor condition, instability of stratification and heat and dynamic conditions, this paper makes a comprehensive analysis of the severe thunderstorm weather process in Jinjiang area on May 17,2019, in order to help the forecast of strong convective weather in the future.

[Key words] thunderstorm; weather background; lightning; satellite cloud map; radar echo

1 雷暴天气实况

2019年5月17日下午至傍晚,泉州市晋江地区出现罕见强雷暴天气,并伴有短时强降水、雷雨大风、强闪电等强对流天气,晋江国家气象观测站(位于崎山山顶,海拔135米)出现8级(18.1m/s)大风,平原部分镇街出现6级以上的大风;晋江国家气象观测站出现暴雨,雨量达75.8mm,统计17日15时至19时区域自动站累积降水量,共有13个区域自动站出现50mm以上降水,主要集中在中北部镇街,以西滨镇89.4mm为最大,其中1h最大降水量为16—17时灵源街道55.8mm。本次过程持续时间短、强度强,造成较严重的城市内涝。

2 雷暴发生的天气背景分析

2.1 高低空天气形势分析

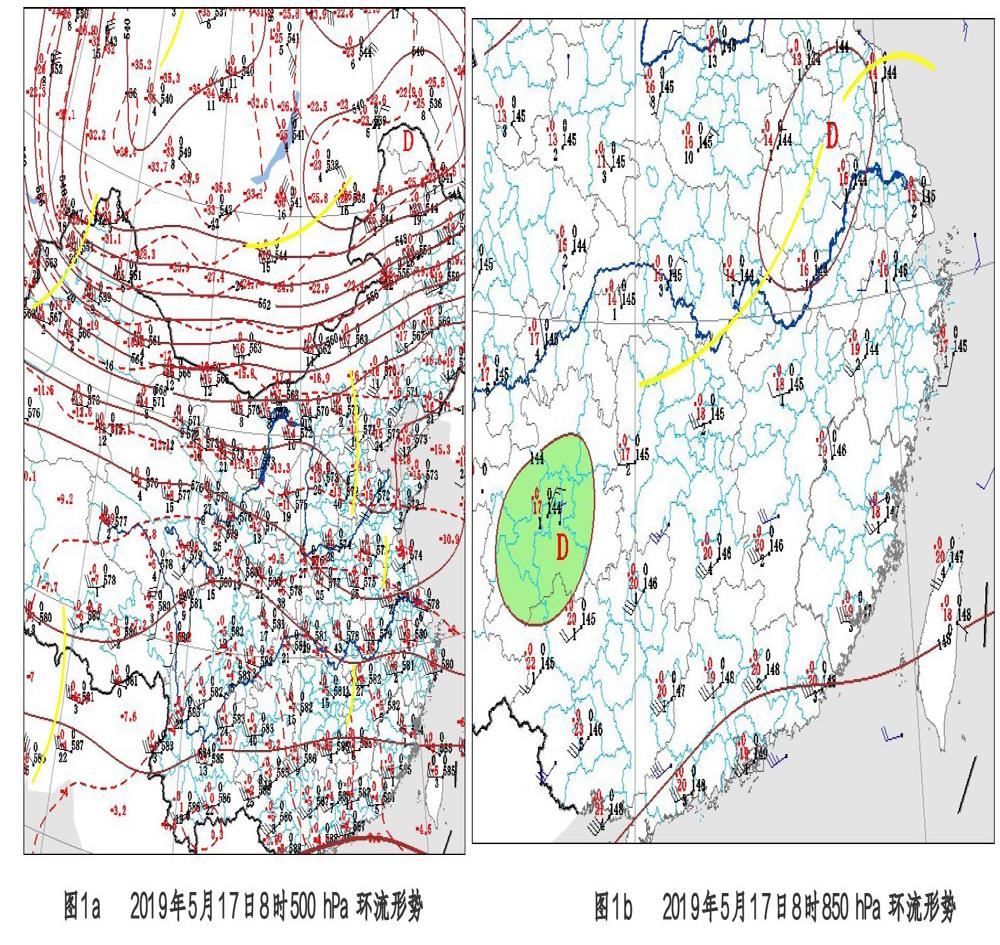

5月17日08时,200hpa高度场上,我市上空高层辐散明显。从16日20 时高空500 hPa 环流形势图(图略)可以看出亚州中高纬为两槽一脊型, 长波槽位分别于90°E至我国新疆西北部以及蒙古上空,槽后有西北气流,同时,在我国河套平原南部有一发展中的南支槽,槽底南伸至广西西部,到17日08时(图1a),这条西南槽线分裂出多个小波动不断东移,槽前有明显的暖平流,槽后均为冷平流,槽线附近有对流云团逐渐东移,福建处于槽前强盛的西南气流控制下,通过分析该槽线的移动速度,可以看出,强雷暴发生时间为17日下午,此时晋江刚好位于槽前2-3个经度。17日08时850 hPa 形势场上(图1b),长江以北地区存在一个低涡中心,由中心延伸出一支东北西南走向的切变线,切变线从江苏北部经安徽中部、湖北东部到湖南北部,福建省处于切变南侧的低空西南急流中,急流轴位于广西北海—广西梧州—江西赣县,急流中心风速为16m.s-1,晋江市处在急流轴右前方的辐合区中。高低空均为强盛的西南暖湿气流,这带来了丰富的水汽输送,有利于不稳定能量的聚集,同时,高层辐散与低层辐合相配合,导致剧烈的垂直运动,激发对流云团的发展,触发强雷暴、短时强降水、雷雨大风等强对流天氣的发生发展[1]。

2.2 水汽通量分析

5月17 日08时 的850 hPa 水汽通量图上(图2a),水汽通量大值中心位于广东省,从中心向外扩展,低层西南风将水汽源源不断地向我省输送,福建南部地区均处于水汽通量大值区,晋江的水汽通量值达到18 g.cm-1.hPa-1.s-1,比湿15~16g.kg-1;由图2b可见,福建中南部沿海地区位于水汽通量散度负值大值区,晋江的水汽通量散度为-12~-15 g.cm-2.hPa-1.s-1。表明低层有充沛的水汽,上游源源不断输送来的水汽在福建中南部沿海辐合,提供了强对流天气发生发展的有利水汽条件[2]。

通过对水汽图与闪电资料的对比分析可看出,水汽输送密集的区域和地闪密集的区域基本一致。从图2a可见,水汽的输送方向福建中南部地区,均是闪电的密集区。表明强水汽输送带北侧和闪电存在一定联系。

2.3 稳定度分析

从17时08时K指数图(图3a)可以看到,福建省K指数均在36℃以上,在福建的中南部沿海是一个很强的不稳定区,其K指数在38℃~40℃之间,说明大气层结非常不稳定;沙氏指数图上(图略),该区域亦是不稳定区,沙氏指数为-2℃~-3℃,通常K指数达到35 ℃,沙氏指数达-2 ℃,就表明大气已处于不稳定状态,因而,这时晋江地区上空的大气非常不稳定。

综合分析K指数、沙氏指数图与闪电资料图可知,不稳定区对应的区域与未来闪电密集的区域相吻合。

2.4 探空曲线特征

选取最接近晋江的厦门探空资料进行分析,5 月17 日08时厦门 T-logP 图(图3b)显示,温度层结曲线与露点曲线除了在400—500 hPa以外两线均基本紧靠,表明整层湿度条件很好,有利于形成强降水。17日08时假相当位温θ_se场上(图略),高值中心在广西南部,高能舌从广西、广东伸向福建;从θ_se的垂直分布图可见(图略),低层θ_se大,850到500 hPa的θ_se随高度的增加而减小,△θ_se(500-850 hPa)为-5℃,表明热力不稳定条件较好。然而17日08时厦门地区的对流有效位能Cape 值不大,仅293.8 J.kg-1,但将气温升至30 ℃(17日午后厦门气温达31.3℃),通过订正计算出厦门午后的对流有效位能Cape 值达2500 J.kg-1,可见中午过后该区域的对流有效位能利于强雷暴的发生发展。

综上分析,不稳定的大气层结与丰富的水汽条件共同配合提供了强对流天气发生的有利条件,同时,高、低空系统之间相互作用,促进了强雷电、短时强降水的发生发展。

3 卫星云图及闪电资料分析

3.1 卫星云图分析

在5月17日13:30-14:00的卫星云图上,福建省的西南部有对流云团生成,云顶亮温达-80℃,尺度较小,云团的边缘不规则;15:00该对流云团发展东移至漳州境内,尺度增大,云顶亮温维持,云团的边缘较光滑,呈圆形;16:00,云团向东偏北方向移动,无论在范围上还是强度上均达到最强,范围约为1个纬距×1个经距(约10600km2), 云顶亮温-85℃;17:00对流云团变成椭圆形,范围缩小,云顶亮温-80℃,之后,云团尺度继续缩小,云顶亮温逐渐降低约为-70℃,渐趋分裂、减弱,18:00云图上,对流云团已减弱消失。

3.2 閃电特征分析

全省逐日闪电监测资料显示:5月17日14时,闪电主要集中分布在龙岩、漳州一带地区,此时晋江区域上空还没有闪电出现。图4a为14时-15时的闪电分布情况,可见福建南部及三明西部地区是两个主要的闪电区,其中从福建南部东移的闪电密度逐渐加大;在16:00-17:00的闪电分布图(图4b)上,闪电密集区继续发展东移,闪电密度持续加大,密集区位于泉州南部,尤其是在晋江、南安地区,晋江上空此时已是狂风大作,电闪雷鸣,暴雨倾盆。由图可知,此次雷暴过程的地闪以负(-)地闪为主,正(+)地闪相对较少。17时-18时闪电密集区已基本移出泉州南部地区,雷暴过程趋于结束。

综上分析可知,地闪数量与闪电密集度成正比关系,地闪越多,闪电密度越大,且负地闪较之正地闪更多。因而,雷电分布情况及其强度趋势和发展方向可以从闪电定位监测资料中地闪分布情况得出[3-4]。同时,从雷达回波图上分析,对比闪电密度分布情况,闪电密度大值区与强回波区相吻合。

4 结论

(1)高层处于槽前强盛的西南气流控制下,低层位于急流轴的右前方辐合区中,高低空一致的强盛西南暖湿气流,低层辐合高层辐散触发强烈的垂直上升运动,是此次强雷暴天气过程发生发展的大气环流形势背景。(2)低层西南急流提供了高比湿值和大的水汽通量,与水汽通量的强烈辐合相配合,给强对流天气过程带来充沛的水汽条件;水汽输送密集的地方,都是闪电的密集带,也是强雷暴发生的区域。(3)热力不稳定条件较好,气层中的不稳定层结也为此次强雷暴天气提供了必要的条件,不稳定区域所对应的就是闪电密集的区域。(4)在卫星云图上,对流云团不断发展,强度最强时,尺度较大,约为1个纬距 ×1个经距(约10600km2),云顶亮温较低达-85℃,导致这次强雷暴天气的发生。雷电分布情况及其强度趋势和发展方向可以从闪电定位监测资料中地闪分布情况得出。从雷达回波图上可见,强回波区与强闪电区一致。(5)卫星云图、闪电监测、天气雷达和区域自动站网的监测能够为做好强对流天气预报预警服务工作提供重要保障。

参考文献:

[1] 林新彬,刘爱鸣,林 毅,等.福建省天气预报技术手册[M].北京:气象出版社,2013.5:171-211.

[2] 汤巧秀. 福州市2014年3月29日强对流天气过程分析[A]. 中国气象学会.第31届中国气象学会年会S2 灾害天气监测、分析与预报[C].中国气象学会:中国气象学会,2014:5.

[3] 尤凤春,景 华,李江波.“96.8”河北特大暴雨雷达回波和闪电资料特征[J].气象,1999,(08):47-50.

[4] 杨国锋,汤达章,刘 晓,等.一次强风暴天气闪电定位资料与雷达资料的综合分析[J].气象科技,2005,(02):167-172.

(编辑:李晓琳)