经济政策不确定性、金融化与企业创新①

2020-08-31马黎政

马黎政

(广东石油化工学院 经济管理学院,广东 茂名 525000)

当前,我国经济迈入高质量发展阶段,由要素驱动转向创新驱动,作为创新主体的企业的研发投入在不断增加,研发能力也在不断提升,这奠定了我国经济高质量发展的基础。但企业创新的时间长、投入大、结果不可预期、失败风险高,极易受到不确定性因素的影响。近些年,经济政策不确定性逐渐成为引发经济不确定性的一个重要诱因[1],对于企业创新研发产生了重要影响,例如,Bhattacharya等人认为,政策不确定性会造成企业不知适应何种政策的问题,从而阻碍创新[2],顾夏铭等人认为经济政策不确定性促进了企业创新投资[3],而Bloom认为政策不确定性与企业创新研发之间的关系取决于研发的预期变化[4]。由以上研究可以发现,经济政策不确定性对企业创新的影响并没有明确的定论,而且影响的作用机制也存在差异,因此,经济政策不确定性对企业创新的影响以及作用机制是个值得探讨的问题。

金融化是经济主体对金融资产进行资本运作过程中产生的。金融化可以影响企业创新,一方面,企业投资金融资产,可以得到金融获利,增加企业盈利,为企业创新提供资金;另一方面,若企业过度金融投资,大量资金会优先被配置到金融资产,这样会挤出同样需要大量资金支持的企业创新研发。由此可见,不同的金融化程度对企业创新有不同的影响。企业在金融化过程中,会配置不同的金融资产以满足自身的风险偏好。金融资产的风险与系统风险密切相关,经济政策不确定性将通过影响系统风险而影响金融资产的收益和风险,从而影响企业对于金融资产的选择和金融化。那么,经济政策不确定性是否可以通过影响企业金融化而影响企业创新?这个问题在金融化普遍存在的情况下并没有关注。因此,本文以我国2007—2018年的非金融上市企业为研究样本,考察经济政策不确定性如何影响微观企业的创新行为,以及在经济政策不确定性影响企业创新的过程中,金融化是否存在中介传导作用。然后,基于不同金融化动机的企业进一步研究,经济政策不确定性对企业创新的影响以及金融化的中介效应是否存在差异。

1 理论分析与研究假设

1.1 经济政策不确定性与企业创新

经济政策不确定性通过恶化市场前景而影响企业的投资收益,进而抑制企业的投资。但创新投资不同于一般的投资,它能提升企业在不确定环境中的风险承担水平,使企业在不确定性环境中更有能力识别未知机会,为企业发展创造机遇预期效应,故经济政策不确定性上升时,创新的递延投资或“谨慎”投资将不是企业的最优选择。当前,我国供给侧问题严重突出,企业生产成本急剧上升、传统行业产能过剩,投资收益大幅下降。在这样的现实背景下,企业利用投资的“实物期权”观点无益于规避经济政策不确定性带来的冲击,应根据创新投资的“增长期权”观点,利用经济政策不确定性引发的政府干预虚弱期[5],积极布局研发,谋得机遇,而这很容易成为企业利益相关者之间的一致预期[6],也只有这样,企业才能摆脱现实问题、增强生存能力、谋得未来发展机会。因此,经济政策不确定性能够激励企业为了未来的生存发展而展开研发竞争。基于以上分析,本文提出以下假说:

假说1:经济政策不确定性促进了企业创新。

1.2 经济政策不确定性与企业创新:金融化的中介效应

企业金融化基于两种动机:预防性储蓄和追逐金融利润,把这两种企业分别称为“预防储蓄型企业”和“逐利型企业”。经济政策不确定性将通过金融化影响这两种企业的R&D投资。具体而言:

就预防储蓄型企业来说,经济政策不确定性的上升,可能造成企业营业收入波动加大,经营现金流不稳定,而且经济政策不确定性引发的融资成本上升也会影响企业的现金流,二者的共同影响将使企业无充足的资金可用,更无法支持需要稳定资金的创新研发。在这种情况下,企业理性的选择就是增持流动性强的资产,例如现金和金融资产。而与金融资产相比,现金的收益低,所以,金融资产就是预防储蓄型企业理想的选择。企业投资适量的金融资产,尤其是投资一些抗风险较强的短期金融资产,不仅可以控制金融资产带来的风险,还可以抑制主业盈利的下滑,增强企业财务柔性,从而保障企业的创新研发。

就逐利型企业来说,过多的金融投资将影响企业创新。这是由于,投资过多的金融资产会占用大量的资源,企业将无充足的资源用于研发,从而挤出创新,同时,持有的金融资产越多,金融资产为企业集聚的风险也越大,企业从金融投资中获得的金融获利越不稳定,从而无法为创新提供稳定的资金支持。当经济政策不确定性上升时,金融市场的系统风险增加,金融资产的收益波动会大幅增加,企业持有大量的金融资产,意味着可能面临更大的损失,从而使企业陷入严重的财务危机。所以,逐利型企业更可能减少金融资产的投资,这不仅降低企业陷入财务危机的可能性,节余的资金还可以用来支持企业的创新研发。

基于以上分析,本文提出以下两个假说:

假说2:对于预防储蓄型企业来说,经济政策不确定性上升通过提高企业的金融化程度来促进企业创新。

假说3:对于逐利型企业来说,经济政策不确定性上升通过降低企业的金融化程度来促进企业创新。

2 研究设计

2.1 变量定义

1)企业创新(RD)。采用企业研发强度作为企业创新的代理变量,而衡量企业研发强度的常用指标有两个:企业每年研发支出的增加数占总资产的比重以及占营业收入的比重。在会计计量中,“收入”项目,尤其是“应计收入”项目容易被企业盈余操纵,故用研发支出与总资产的比例衡量创新强度更为合理,本文将采用该指标衡量企业研发的投资强度。

2)经济政策不确定性(EPU)。采用Yun Huang 和 Paul Luk构建的中国经济政策不确定性指数来衡量我国经济政策的不确定性程度[7],该指数在客观真实方面更胜于诸多学者采用的Baker等人构建的中国经济政策不确定指数[1]。由于前一种指数的构建基于发行在我国主要城市的10份权威报纸的数据,后一种指数的构建仅仅依据香港发行的《南华早报》的数据,无论是内容的客观性、权威性和详实性,还是数据的完整性,前一种指数采用的资料更优于后一种指数采用的资料,因此,在采用相同构建方法的情况下,前一种指数能更客观真实地反映我国经济政策的波动性。

3)企业金融化(Fin)。采用企业金融资产占总资产的比例来衡量企业的金融化程度。在公司财务中,金融资产由交易性金融资产、可供出售金融资产、衍生金融资产、持有至到期投资、长期股权投资和投资性房地产等六种资产组成。

4)控制变量。参考已有文献,选取以下变量作为控制变量:企业规模Size(采用企业年末总资产的自然对数)、企业年龄Age(从企业成立当年起计算)、企业杠杆率Lev(以资产负债率计,采用总负债/总资产)、资产报酬率Roe(采用净利润/总资产)、现金流比率CF(采用企业经营与投资活动获得的现金流占总资产的比例)、托宾Q值TQ(采用股权市值和净债务市值之和对总资产的比率表示)、产权性质State(国有企业取值1,民营企业取值0)、有形资产比率Tang(采用有形资产/总资产)。

2.2 模型设计

为了检验假说1、2、3,本文借鉴顾夏明等人的模型设计[3]以及温忠麟和叶宝娟提出的中介效应检验方法[8],构建以下模型:

RDi,t=α0+α1EPUi,t-1+Controls+ui+νt+εi,t

(1)

Fini,t=β0+β1EPUi,t+Controls+ui+νt+εi,t

(2)

RDi,t=δ0+δ1EPUi,t-1+δ2Fini,t-1+Controls+ui+νt+εi,t

(3)

其中,检验假说1采用模型1,检验金融化的中介效应,即假说2和3,需要同时使用以上三个模型。如果假说1成立,则α1显著大于0。若假说2和3成立,则α1、β1和δ2显著不为0,即金融化具有中介效应。而δ1是否显著为0,决定金融化的中介效应是否具有完全性。具体来说,针对于预防储蓄型企业的假说2,如果0<δ1<α1,且δ2显著大于0,说明金融化具有部分中介效应;如果δ1显著为0,且δ2显著大于0,金融化则具有完全的中介效应;如果δ2显著为0,金融化则不具有中介效应。针对于逐利型企业的假说3,如果0<δ1<α1,且δ2显著小于0,说明金融化具有部分中介效应;如果δ1显著为0,且δ2显著小于0,金融化则具有完全的中介效应;如果δ2显著为0,金融化则不具有中介效应。

2.3 样本选择与数据来源

以2007—2018年间沪深两市的上市企业为研究样本。其中公司数据来自CSAMR数据库,经济政策不确定性的月度数据来自于Yun Huang 和 Paul Luk的计算[7]。初始样本经以下处理:(1)剔除研发投入为0的上市公司;(2)剔除金融类上市公司;(3)剔除资不抵债的上市公司;(4)剔除ST处理的上市公司,最终得到5613个公司/年观测值。同时,对样本数据作1%水平的缩尾处理来消除数据异常值的干扰。

3 实证结果

3.1 变量的描述性统计

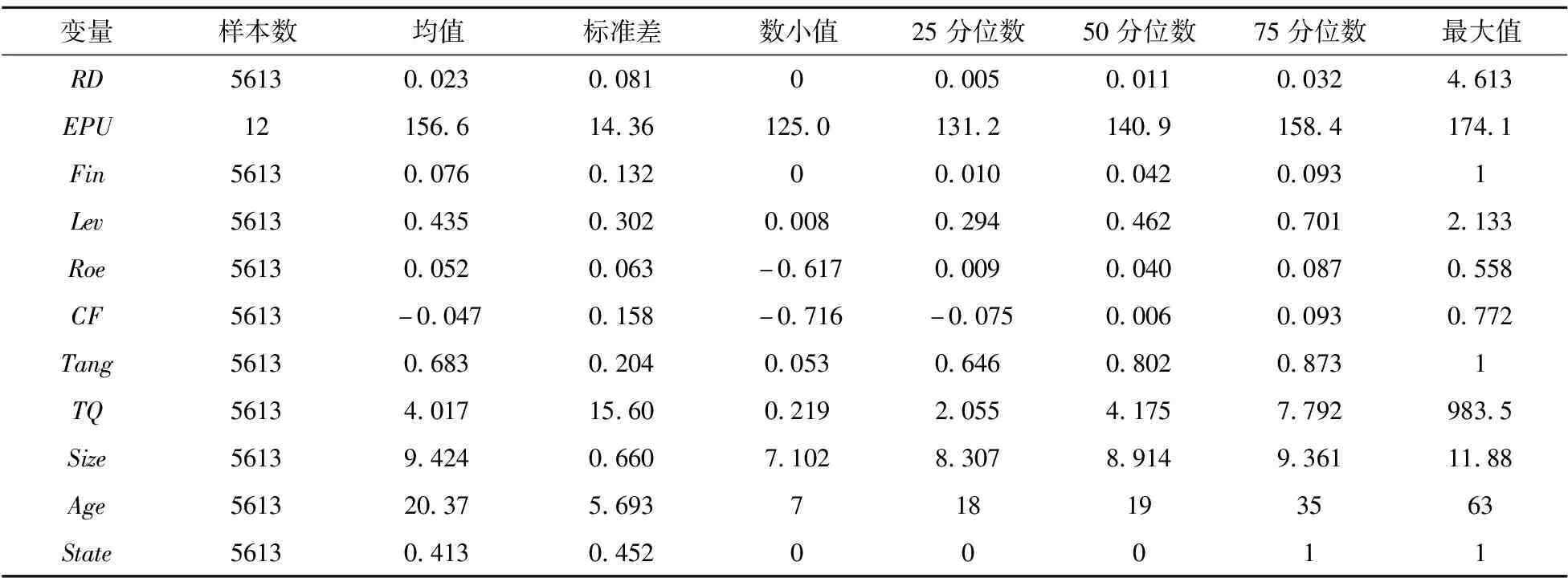

表1显示了本文变量的描述性统计结果。企业研发投资(RD)的均值为0.023,标准差为0.081,说明上市企业研发投资占总资产的比例平均为2%,但是企业之间的研发投资差异比较大;RD的25分位数为0.005,说明样本企业中至少75%的企业进行创新研发。经济政策不确定性(EPU)的均值、最小值和最大值分别为156.6、125和174.1,说明2008年后我国的宏观经济政策总体上具有较高的不确定性,并且年度之间变化比较大。金融化程度(Fin)的均值(标准差)为0.076(0.132),说明企业的金融资产投资占总资产的比例平均为7.6%,而且这个比例在企业之间有较大的波动;Fin的25分位数为0.01,说明多数企业都存在金融化的现象。

表1 变量的描述性统计

3.2 经济政策不确定性对企业创新的影响

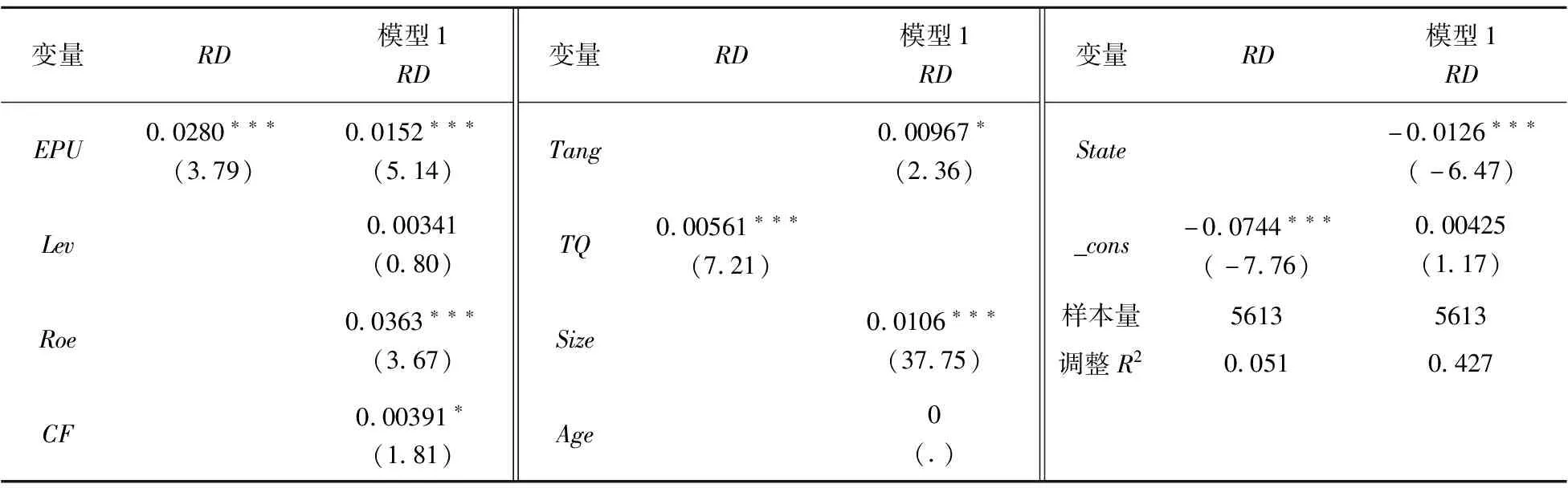

经济政策不确定性对企业创新影响的实证回归结果见表2。

由表2的回归结果来看,单独用经济政策不确定性(EPU)对企业创新(RD)进行回归,经济政策不确定性(EPU)的回归系数在1%的显著水平上显著为正,加入控制变量重新进行回归,经济政策不确定性(EPU)的回归系数仍然在1%的显著水平上显著为正,表明经济政策不确定性能够显著促进企业的创新研发,验证了假说1的结论。经济政策不确定性为上市企业带来的 “机遇预期效应”在企业研发投资决策中发挥了主导作用[6],企业认为,不确定性带来的机遇,是促进自身未来发展难得的机会,能够增强公司的盈利能力和成长空间,因此,在其它投资无法显著增加企业效益的情况下,通过增加研发投入来加强研发能力、提升竞争能力,就成为企业至为重要的选项。

表2 经济政策不确定性和企业创新

从控制变量来看,除了资产负债率(Lev)和企业年龄(Age)的回归系数不显著外,其它变量的回归系数都是显著的,如表2所示。其中,托宾Q值(Tb’Q)、资产报酬率(Roe)和现金流比率(CF)的回归系数都显著为正,说明良好的成长性、盈利能力和现金流状况都可以促进企业的研发投入;有形资产比率(Tang)的回归系数显著为正,可能是因为,企业的有形资产越多,能够提供给银行的抵押也越多,从而能从银行获取更多的抵押贷款来支持研发投入;企业规模(Size)的回归系数显著为正,说明规模越大,企业越有能力筹措资金进行研发;企业产权(State)的回归系数显著为负,表明非国有企业投入创新研发的资金比例高于国有企业,这可能是由于非国有企业有更高的研发效率,因此促进了研发资金的投入。这些研究结果与Bhattacharya、顾夏铭等人的分析基本一致[2,3]。

3.3 经济政策不确定性与企业创新:金融化的中介效应

表3的实证结果显示了经济政策不确定性影响企业创新过程中金融化的中介效应,其中第2-4列显示了预防储蓄型企业的实证结果。

表3 经济政策不确定性与企业创新:金融化的中介效应

在第2列中,经济政策不确定性的回归系数显著为正,表明经济政策不确定性的上升能够促进预防储蓄型企业的研发投入。

在第3列中,经济政策不确定性的回归系数在1%的显著性水平上显著为正,在第4列中,经济政策不确定性的回归系数也在10%的显著性水平上显著为正,结合温忠麟和叶宝娟提出的中介效应检验[8],可以看出,为了把握经济政策不确定性带来的“机遇预期效应”,预防储蓄型企业增加金融投资,为创新研发储备资金,表明金融化在经济政策不确定性影响预防储蓄型企业研发投入的过程中具有中介效应,这种中介效应的大小为0.0098(即0.0265×0.369)。因此,本文的假说2得到证实。

由第4列的回归结果可以看出,经济政策不确定性对企业研发投入的直接影响显著为正,为0.0143,那么,金融化的中介效应仅仅占经济政策不确定性对企业创新研发的总效应的40.7%(即0.0098/(0.0098+0.0143)),说明金融化具有部分中介效应,而且金融投资并不是预防储蓄型企业储备研发资金的主要途径。

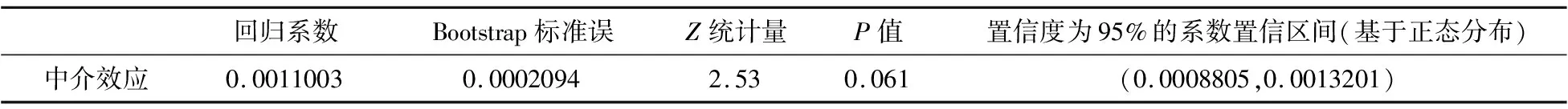

表3的第5-7列显示了逐利型企业的实证结果。第5列的结果同样表明经济政策不确定性的上升能够促进逐利型企业增加研发投入。第6列中经济政策不确定性的回归系数显著为负,说明经济政策不确定性上升可以抑制逐利型企业的金融投资,但第7列中金融化对企业研发投入的影响并不显著为负,依据中介效应检验[8],无法直接判断金融化是否具有中介效应,需要采用Bootstrap方法来进行检验,检验结果见表4。由表4可知,在逐利型企业中,金融化是经济政策不确定性影响企业研发投入的中介变量,即金融化具有中介效应,假说3得到了证实。只不过这种中介效应(0.0011)小于经济政策不确定性对企业研发投入的总效应(0.0053=0.0011+0.0042),表明金融化只具有部分中介效应。

表4 逐利型企业的企业中介效应检验(Bootstrap检验)

3.4 稳健性分析

为了检验以上实证结果的稳健性,本文做以下稳健性分析:

(1)依据文献[1,3,9],斯坦福大学和芝加哥大学联合公布的经济政策不确定性指数中的中国部分,常被用来衡量中国宏观经济政策的不确定程度。由于该指数为月度指数,故本文通过对12个月的月度指数取算术平均值,建立中国经济政策不确定性的年度指数,以衡量中国宏观经济政策的年度不确定程度。采用该年度指数,对以上的实证结果进行检验,回归结果与表1、表2基本无异。

(2)采用研发投入占营业收入的比例来度量企业研发强度,检验后的回归结果与表1、表2一致。

(3)本文在样本选择时,剔除了ST公司与资不抵债的公司。由于这些公司抵御风险的能力较差,从样本中剔除这些公司可能导致样本公司抗风险能力较强而失去一般性,因此,把ST、资不抵债的公司纳入到样本中,重新对企业风险敏感度的调节作用进行检验,回归结果与表1、表2基本一致。

4 研究结论与建议

本文以2007—2018年沪深两市非金融上市企业为研究样本,实证研究了经济政策不确定性对企业创新的影响及企业金融化的中介效应。研究发现:无论是预防储蓄型企业,还是逐利型企业,经济政策不确定性都可以促进企业的创新研发,而且在这个影响过程中,金融化都具有显著的部分中介效应,只不过这种中介效应在两类企业中的作用方向是不同的。通过改变变量度量重新进行回归,均不改变以上结论。

宏观经济政策是企业运营和发展的大环境,现行经济政策的变动对企业的行为和决策会产生重要的影响。就企业创新而言,在经济政策平稳时,企业倾向于平稳发展;当经济政策变动频繁时,企业出于不同的应激反应可能会以不同的意愿增加创新投资以谋求自我发展。因此,政府应充分考虑企业基于不同宏观经济政策环境进行创新动机的差异性,在政策制定上更加注重引导创新动机强的企业。就金融化的中介效应而言,政策变动促使企业调整金融资产配置,减少财务风险,增加创新投入,实现平稳发展,但存在融资困境的企业却因无法重新配置资源,在政策变动当中受损。因此,政府应进一步改善融资环境,消除信贷歧视,提高金融支持实体经济的力度,提高资金的配置效率;进一步改善民间投资环境,提高企业从实体经济中的收益,促使企业“脱虚向实”。