甜味剂的甜度测量方法研究进展

2020-08-31姚宇晨梁幼飞徐光辉张家智

姚宇晨,杨 钊,,梁幼飞,韦 玲,王 宝,3,徐光辉,3,张家智*

(1中粮营养健康研究院有限公司,老年营养食品研究北京市工程实验室,营养健康与食品安全北京市重点实验室,北京102209;2中粮屯河崇左糖业有限公司,广西崇左532200;3中粮屯河糖业股份有限公司,农业部糖料与番茄质量安全控制重点实验室,国家糖料加工技术研发专业中心,新疆昌吉831100)

0 引言

甜味剂常应用于食品饮料加工与开发领域,在食品工业发展中占据重要位置[1]。广义的甜味剂指含蔗糖、乳糖等食物原料在内,所有赋予食品以甜味的食品添加剂。狭义上的甜味剂仅指“代糖”甜味剂,不包含蔗糖等基础甜味物质,目前世界上允许使用的“代糖”甜味剂有20余种,我国现行《食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)中规定可用于食品加工的甜味剂包括三氯蔗糖、甜蜜素、赤藓糖醇、甜菊糖苷等共计20种,其种类还将持续增加。

甜味是甜味剂的重要性质,可以增强食物的风味以及影响我们对食物种类的偏好。甜味的强弱用甜度来表示,甜度的衡量通常以一定浓度的蔗糖水溶液在20℃时的甜度为1.0作为基准,其他物质的甜度则与之相比而得到。在日常生活中,人们通常用感官,也就是舌头来品评甜度[2]。在科学研究中,主要是用各种化学试剂、分析仪器等来检测样品的甜度,然后根据单个甜味物质的含量及单个甜味物质的甜度来测定食物或复杂化合物的甜度。然而仪器只能检测食品中有甜味可溶性固形物的含量,并非真实的样品甜度,因此,如何在主观因素影响尽可能小的条件下将生理水平的甜度客观定量分析成为目前的研究重点。

本文在简要介绍甜味物质的基础上,对广义上的甜味剂甜度测量方法进行了归纳分析,并对其发展前景进行了一定展望,以期为测量方法的进一步发展提供参考,并为甜味剂在终端食品中的应用提供可行性措施。

1 甜味物质来源及分类

天然甜味物质主要为糖类,属多羟基醛或多羟基酮及其衍生物,含有天然甜味的物质可提供身体所需的能量。影响糖类物质甜度的主要因素有糖的聚合度、浓度、溶解速度和温度等,其中聚合度越高,则糖的甜度越低,这是仅少数单糖、低聚糖有甜味的原因。自然界中具有甜味的单糖主要为葡萄糖、果糖和半乳糖,低聚糖主要包括蔗糖、乳糖、麦芽糖等,其中蔗糖的甜味最为纯正,因此作为检测其他甜味物质甜度的参照。

广义的甜味剂按来源可分为天然甜味剂和人工甜味剂,其中蔗糖、葡萄糖、乳糖等日常食用物品属于食品原料范围,参与人体新陈代谢,被称为天然营养型甜味剂[3]。天然非营养型甜味剂通常具有低热量特点,按其甜度可分为低甜度的麦芽糖醇、木糖醇、赤藓糖醇等,以及高甜度的罗汉果苷、甜菊糖苷等。人工甜味剂具有高甜度、低热量且在人体内不进行代谢吸收的特点,通过化学方法修饰天然甜味剂或纯粹经化学合成获得,因其甜度是蔗糖的几百倍至几千倍,所以用量极低,又被称为非营养型甜味剂[4],按其种类可分为蔗糖衍生物类(三氯蔗糖等)、磺胺类(糖精钠、甜蜜素等)和二肽类(阿斯巴甜、纽甜等),其中三氯蔗糖被认为是蔗糖最理想的替代品,其甜度约为蔗糖的600倍,同时具有相对较好安全性和稳定性[5]。

2 测量方法

甜度用来表征化合物或食物的甜味强弱。目前,甜味剂的甜度测量方法主要分为分析化学检测法、生物学检测法和细胞水平检测法3种。

2.1 分析化学检测法

分析化学检测法主要利用化学手段检测待测物质中甜味化合物的含量,包含分光光度计法、甜度计法、色谱检测法、近红外光谱检测法和电子舌法等,此类方法能精确检测到甜味物质的含量,但很难准确定量生理水平上的甜度。

2.1.1 分光光度计法

分光光度计法是较早用于食品中甜度检测的方法,主要包括传统的比色法、可见光分光光度计法和紫外分光光度计法,原理是将不同波长的光连续地照射到一定浓度的样品溶液,得到与不同波长相对应的吸收强度,差别在于不同的样品处理方法得到的有色物质溶液颜色种类和深度均不同。Fábio R.P等[6]尝试将甜蜜素转化为环己胺后与 1,2-萘醌-4-磺酸钠反应,于 480 nm处测定衍生物,检出限达7.7×10-6mol/L。王守兰等[7]利用糖精钠可与氯化钠、磷酸等反应生成强荧光配合物,得到测量饮料中糖精钠的荧光分光光度法。王秀玲等[8]优化出甜蜜素的紫外分光光度计检测法,该法标线在0.015~0.75 g/kg甜蜜素范围内符合比尔定律。比色法的优点在于前处理相对简单,操作简便,缺点是有颜色的物质容易形成干扰且样品处理后不可长时间放置,进而对测量结果的准确性造成影响。

随着甜味剂种类的不断增多,对检测水平的要求也不断提高,传统的分光光度计法已不能满足需求,为同时测定2种或以上的甜味剂,有研究者在该方法中引入人工神经网络,当多组分的吸光度加和性较差时,人工神经网络能够提供优良的光谱校正作用,如冯江等[9]采用反向传播神经网络紫外分光光度法同时测定了饮料中糖精钠、苯甲酸等组分,给新型多源综合检测方法开辟了道路。

2.1.2 甜度计法

甜度计法是通过测量水溶液的折光率来反应糖的浓度,较为典型的有光导糖度计、智能化激光旋光糖度计等。其检测原理是可溶性固形物含量与折光率在一定条件下成正比,溶液浓度增加,光的折射率以一定比例增大,故可根据糖水溶液的折光率计算溶液中的含糖量。目前,甜度计法使用较多的是阿贝折光仪,具有测量精度高、分辨率好且样品用量低等优点,尤其可在较大的温度范围内使用,目前已广泛用于酱油、番茄酱等产品以及糖稀、糖液等含糖量高的甜度检测[10]。然而,现有的甜度计多需长期严格保养以保证仪器精密度,同时其仍不能在接近生理的条件下进行甜味物质的甜度检测。

2.1.3 色谱检测法

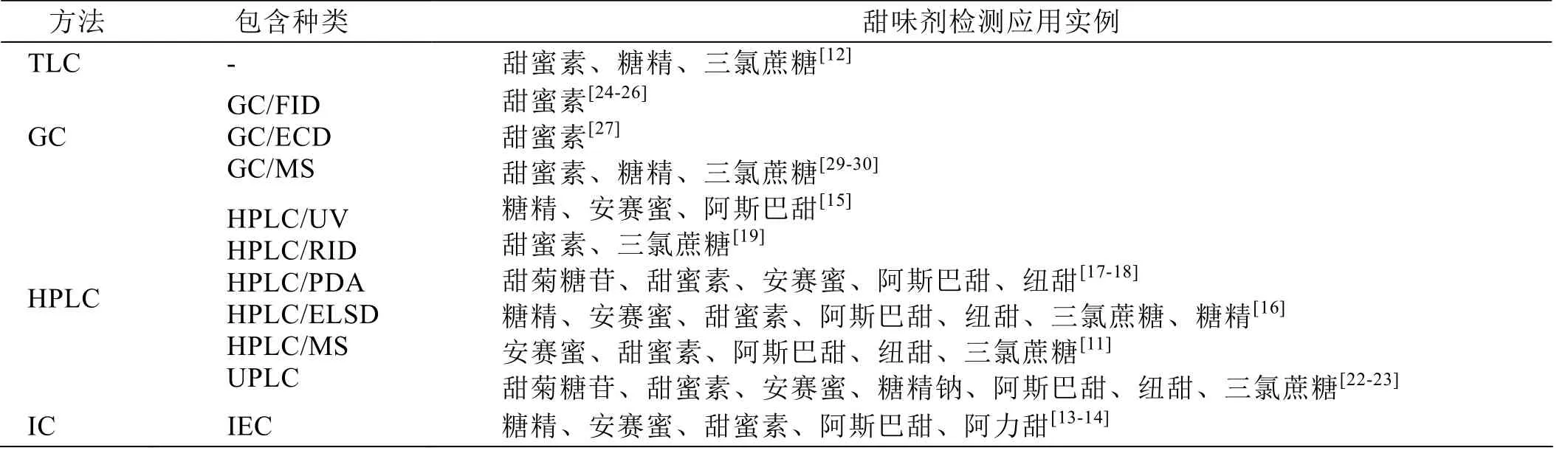

色谱检测法近年来发展迅速,有多种方法可以用来分析甜味剂的含量,包括薄层色谱法(Thin-layer Chromatograph,TLC)、高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)、离子色谱法(Ion Chromatography,IC)、气相色谱法(Gas Chromatography, GC)和高效液相色谱-串联质谱法(Liquid Chromatograph-Mass Spectrometer,LC-MS)等[11]。不同类型色谱检测法的比较见表1。

表1 不同类型色谱检测法的比较

由于不同甜味剂的理化性质、光谱性质和电化学性质存在较大差异,对应色谱检测方法的适用范围也不同。总体上讲,TLC法主要根据待检物质在薄层上的比移值和显色斑深浅进行定性和半定量,仅适用于快速分离和定性分析少量甜味物质,有很大局限性[12]。IC方法样品分析速度快、选择性强,适合大量样品的检测,其中的离子排斥色谱针对性应用于糖类的分离,例如,糖精在酸性条件下以阴离子形式存在,可以利用阴离子交换的离子色谱进行分离,化学抑制电导检测[13-14]。HPLC法在结果的重复性及客观性上具有优势,常用 UV[15]、ELSD[16]、DAD[17-18]、RID[19]等检测器,但测定过程耗时且需要复杂的前处理,若甜度测量精度要求高,可作为生理水平检测结果的有利辅助或补充,很多学者在基础方法上又进行了优化,例如,周文清等[20]建立一种用于测定运动饮料中甜菊糖苷的HPLC-PDA检测方法;杨小琪等[21]曾建立了4种甜味剂甜蜜素、安赛蜜、阿斯巴甜、糖精钠的离子对反相高效液相色谱测定方法,该方法快速简便、不需衍生;苏建国等[22]建立超高效液相色谱法(UPLC)可同时测定风味饮料中安赛蜜、糖精钠等4种食品添加剂的含量,白丽真等[23]又升级了该方法,可同时测定白酒中7种甜味剂的含量。GC法的前处理过程较繁琐,在部分已知甜味剂的检测中有重要应用,如 GC-FID已广泛应用于各种食品和饮料中甜蜜素的检测[24-26],GC配以电子捕获检测器(ECD)减少了基质中杂质的干扰,也可用于甜蜜素的检测[27]。

此外,随着质谱(Mass Spectrometer,MS)的普及,各种新型质谱的应用丰富了色谱法的内容,色谱-串联质谱法综合色谱的分离能力和质谱的定性功能,具有更高的灵敏度和选择性,避免杂质伪峰的干扰,定性优势逐渐凸显,常涉及复杂混合物的定性,用于多种糖分或人工甜味剂的含量检测[28]。气质联用法曾用于监测三氯蔗糖的合成过程[29],马红等[30]超声提取食品中的甜蜜素与亚硝酸钠反应,衍生物通过气相色谱质谱联用法进行分离检测,检出限为1.5 mg/kg,甜蜜素的假阳性结果显著减少。电喷雾质谱(ESI-MS)和飞行时间质谱(TOF-MS)也应用于多组分甜味物质的检测中[31-32]。

2.1.4 近红外光谱法

近红外光谱分析技术(Near Infrared Spectrum,NIR)是一种快速、无损的分析检测技术,由于采用光纤技术在线分析测量的过程中无需有机溶剂,因而被称为“绿色”的分析方法,近年来被广泛应用于食品和农产品的检测中。

近红外光谱分析技术相较其他化学分析法,优点在于样品预处理简单,可直接测定固体、半固体、液体、胶体等样品,近红外光谱图提供的信息量大可对多种成分同时进行分析,分析速度快,一般样品可在1 min内完成且成本低;但劣势也十分明显,由于近红外区谱带重叠多,需依赖于复杂的校正体系、标准测量方法以及大量的训练集样本。在实际应用中,唐志国等[33]采用主成分分析与神经网络相结合的方法建立新的近红外光谱模型,对果冻中甜蜜素含量进行了定量分析;范方媛等[34]利用NIRS-PLS法对滋味特征总分、甘甜度、醇爽度及陈化度分别建模,实现白茶感官滋味特征属性的快速预测评价。另外,NIR与高效液相色谱(HPLC)和核磁共振(HNMR)结合使用可用于对人工合成甜味剂、复合甜味剂的表征分析,如纽甜[35]、三氯蔗糖[36]、双甜[37]等,可对其甜度等性能做出评估。

2.1.5 电子舌法

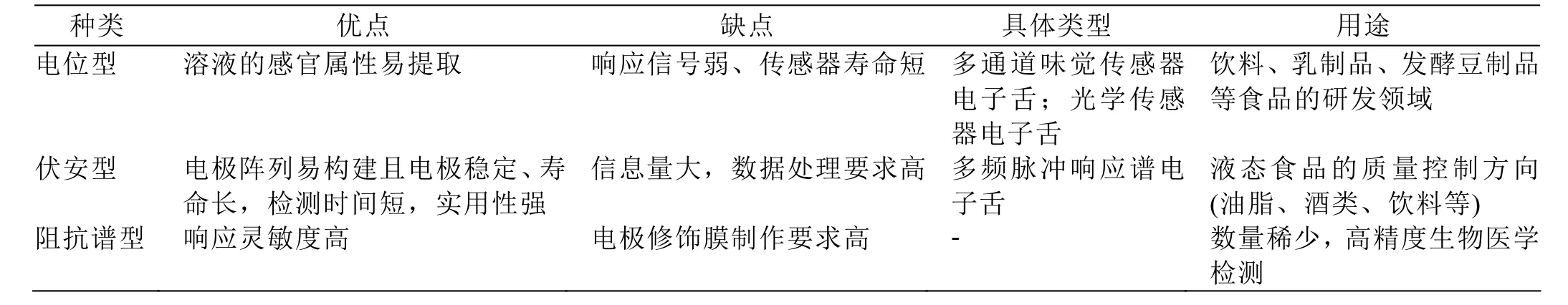

电子舌(E-tongue)技术是一种可以检测出可溶性物质味道的新型检测技术,它模仿动物舌头功能,使用一种类似于生物系统的敏感膜作为传感器,当其受到味觉物质刺激,传感器会与食品中糖的成分进行氧化还原反应,类脂薄膜一侧的膜电位变化,发出信号跟人的感觉信号建立对应关系,最后得出人的甜味感觉,从而对甜度进行量化分析,原理如下图1所示。目前,常见的传感器类型有电位型、伏安型和阻抗谱型等[38],不同传感器的具体特点如表 2。从技术上讲,电子舌技术具有简化试验操作过程的优点,不需要对样品进行预处理便可直接无损检测,且灵敏度高、检测速度快、重复性和可现性好,同时由于是对液体样本的味觉特征进行总体评价,电子舌技术还可有效避免人的感官差异和主观偏好行为[39]。相较于人的舌头,电子舌对甜味的检测低限可达1×10-6mol/L蔗糖浓度,远低于人舌10-2mol/L蔗糖浓度的检测低限。此外,电子舌不仅可以有效识别甜味,还可区分辨识其余4种基本滋味,针对目前部分天然甜味剂存在的后苦味、酸涩味等影响甜味的异味识别问题上,具有极高的研究应用价值[40-41]。

图1 电子舌和人的舌头的味觉感知工作原理

表2 基于不同传感器类型的电子舌特点比较

目前,电子舌已应用于多种类食品的滋味检测,包括饮料、酒类、烘焙糕点等,常与化学计量学等方法结合使用,既可以对单纯甜味剂做甜度检测,也可对甜味剂作为某一组分的混合成分食品进行分析。例如,杨阳等[42]发现利用电子舌技术和主成分分析评价甜菊糖的甜味特性,与感官评价结果一致,表明电子舌可以较好的代替人工感官进行甜味评价;姚月凤等[43]采用电子舌分析结合多元统计分析手段综合评价茶汤滋味,并建立甜纯滋味特征判别方程,为茶汤滋味的客观、智能评价提供依据;王鹏等[44]以功能饮料为载体,采用主成分、聚类及Person相关系数分析,探究得到电子舌与人工感官评价结果间差异不显著,具有一致性。综上所述,在智能嗅觉系统发展日趋成熟的形势下,电子舌技术一定程度上解决了食品快速现场评价手段对食品工业化的制约,作为一种现代化分析检测方法,是当前甜味的滋味评价领域发展前景较好的一种综合分析检测方法。

2.2 生物学检测法

生物学检测法主要采用人工测评法,甜味物质的甜度通过专业的评价员进行比较测定出来,通常以人为规定蔗糖甜味倍数为1作为比较标准。人舌头上的味蕾细胞对2%以下的甜度最为敏感,可以在大约1%的蔗糖溶液中识别甜味,蔗糖浓度达到15%时可识别糖浆。因此,一般使用1%~15%范围内不同甜度评级的蔗糖溶液培训评价员,并在刻度线上定量甜度,品尝已知浓度的标准蔗糖溶液和一系列被测甜味剂稀释液,当被测物甜味与标准蔗糖溶液甜味一致时,此时的标准蔗糖溶液浓度除以被测物浓度的数值即为被测物的甜味倍数。

甜度感官评价常用的具体方法包括差别检验、描述性分析和标度和类别检验等,它的优点在于可以在最接近生理条件的检测体系上定量甜度,但劣势十分明显,实验耗时时间长且成本高,外部因素包括温度、溶剂、其他刺激等均会影响人的甜味感受,因此,评价环境严格受限。据报道,人体在40℃时对甜味最敏感,若低于或高于这个温度,甜味阈值将下降[45],且溶液的 pH值、渗透压、可溶盐等因素也会改变人体对甜味的感知。若要保证感官评价在已知和最小干扰的可控条件下进行,需在极专业的评价环境,即符合CNAS-GL014-2018《感官检验领域室认可技术指南》要求的实验室开展实验。此外,该评价过程完全依赖于评价员的感官和经验,而评价员由于个体、生活环境和阅历等生理和心理的差异,对甜度客观、真实感受的表达存在很大的制约性,例如,长期在制糖厂工作的人员对甜味更加敏感,与专业科研实验室人员对同一砂糖的甜度感知很可能出现差异。虽然掺杂人为主观因素使得评价结果不够科学严谨,无法精确定量甜度,但目前还未出现可完全替代感官评价的检测方法,其仍为评价甜味剂感官属性最有效的方法[46]。

我们在研究中发现,甜味剂的甜味的细微差别也能影响下游产品的风味,即使是应用最广泛的传统白砂糖。例如,使用不同厂家的精制白砂糖生产出的QQ软糖产品在酸甜度和整体口感上存在明显差异,经验证是白砂糖的甜味强度随时间变化的细微不同,影响了其在 QQ软糖产品中应用效果。直接评价白砂糖的甜味强度随时间的细微变化的难度较大,而将白砂糖做成 QQ软糖产品后再进行甜味和风味评价,更易发现白砂糖甜度之间的差别。

2.3 细胞水平检测法

细胞水平检测法是一种新型综合甜味成分检测和生理特性评价的检测方法,由于对实验要求较高,目前应用范围较小。人类能感知甜味主要源于甜味化合物和受体的多点结合,口腔中味觉上皮组织常存在甜味受体的2种蛋白亚基T1R2和T1R3表达,而甜味受体和甜味分子之间作用位点的数量和相互结合的有效程度决定甜味的强弱。研究表明,甜味受体可以对部分天然甜味物质和人工合成甜味剂产生应答,激活后的甜味受体可以通过GPCR-Gs-cNMP途径和 GPCR-Gα/Gβγ-IP3途径来调节胞内Ca2+浓度,进而改变细胞膜电位,释放神经递质传递信息[47]。

在细胞水平上模拟人源甜味受体对甜味物质的感知程度进而定量检测甜度方面,培养可以稳定表达T1R2/T1R3受体蛋白的细胞株,通过检测胞内荧光强度计算 Ca2+浓度,是典型的细胞株法测定甜度[48-49]。Fujiwara等[50]以蔗糖为参比,分析了5种甜味剂的细胞反应,通过检测胞内Ca2+浓度可以明显区分不同甜味剂的甜味强度和代糖的灵敏度。但在细胞水平上建立一个标准定量检测未知样品的甜度,单纯的胞内Ca2+浓度变化并不能完全做到,于是细胞模型的建立与甜味剂刺激的胞内Ca2+浓度增量值逐渐引起注意,查丽玲等[51]探究基于甜味感应细胞钙影像的甜度检测方法,利用钙影像进一步建立甜味感应细胞模型NCI-H716细胞,通过qPCR、Western blot等技术观察甜味受体 T1R2/T1R3在mRNA和蛋白水平的表达情况,寻找人工甜味剂甜度和甜味受体表达量间的相关性;另外甜味感应细胞模型本身也存在差异,通过HEK-293细胞构建稳定共表达重组人源甜味受体蛋白的真核细胞系,蛋白受体的表达量则更易于控制[47],目前已经用于构建细胞模型的细胞,还有人的肠道内分泌细胞HuTu-80、胰岛 β-细胞等[52]。细胞水平检测法在甜味剂的使用安全性及甜味感知机理上提供了新的思路与生物学基础,不断寻找对甜味感应更强的细胞株将使该方法的应用范围更加广泛。

3 展望

由于消费者希望在保持甜味感觉的同时实现营养健康、低热量的诉求,从第1代糖精开始,甜味剂经历了甜蜜素、阿斯巴甜、三氯蔗糖等更新换代,逐渐走向低热量、高甜度又兼具功能性的发展方向。随着安全性更高、使用性能更好的甜昧剂的市场应用规模不断扩大,甜度的测量方法也需更加科学、细致、合理。

甜味剂种类不断的增多使样本基体倾向多样化,更有效的样本前处理方式和待测成分的提取富集方法或成为未来甜度检测方法的研究重点,同时具有仿生意义的甜味觉传感器实验系统将综合化学和生理水平的定量需求成为新型测量方法的发展方向,它不仅从真实客观的角度反映甜度,也可以做到综合评价甜味整体的感受质量,包含甜味相关的多种感官属性评价,这对甜味剂应用品质的提升和调控具有十分积极的意义。另外,甜度和风味的评价可以直接对甜味剂本身进行,也可以将甜味剂应用到下游产品中后,通过评价下游产品的甜度和风味来间接评价甜味剂,尤其对于细微差别的评价,此种方法更为可靠和有效。

虽然甜味剂市场逐步兴起,意味着蔗糖替代品的数量增加,但甜味剂自身仍存在一定局限性,超标准范围使用、超限量添加、标识不合规、滥用复配、质量不合格等问题时有出现[53],且长期食用后其对人体的健康影响有待进一步研究明确。由于全球城市居民减少热量摄入的趋势 ,甜味剂的发展将代替部分食糖 ,但代替不了蔗糖的营养功能 ,研究甜味剂科学的甜度测定 ,有助于防止盲目跟风替代,促进协调发展。