关于“透视”的理想主义:霍克尼艺术创作之于摄影的借用与超越

2020-08-31吴晶莹

吴晶莹

“艺术还没有终结,图画的历史也还没有终结,人不时会觉得一切事物都有个终结,但图画不会终结,它会这么延续下去,直到永远。”1

——大卫·霍克尼《图画史:从洞穴石壁到电脑屏幕》

作为二十世纪六十年代英国波普艺术运动的创始人,同时也是二十世纪最具影响力的英国艺术家之一,霍克尼的身上从来不缺少林林总总引人热议的标签,对于“水”和“游泳池”的无比痴迷,热衷于记录下自己同性生活的同性恋艺术大师,穿梭于英国美学色彩与美国加州享乐主义之间的美学趣味,时尚杂志纷纷追捧的最佳着装名人,2018年纽约佳士得在世艺术家的最高拍卖纪录…… 霍克尼跨越半个多世纪的艺术创作总能创造出“热点”,却依旧系统性地隐含着一条线索,即:霍克尼通过对于“摄影”的借用与超越,不断实践着对于西方古典主义传统——“线性透视”的思考,同时也不断实验着对于理想的透视视角的建构。也正缘于此,纵然霍克尼的艺术题材始终局限于相对传统的风景、肖像和静物,却能够演绎出日常生活的绝妙与百转千回的风情。

图1 大卫·霍克尼 一个更大的水花 242.5cm×243.9cm 布面丙烯 1967年

“一个更大的水花”:一种新的观察方法

1964年,当霍克尼追随波普艺术大师汉密尔顿,共同发展出英国波普艺术风潮之后,他前往美国加州定居,并在那里开始了别具一格的个体化艺术风格。既不同于英国波普艺术家继续沉迷于日常生活主题的广告拼贴,又不同于美国抽象表现主义艺术的激情主义与反理性,霍克尼改用丙烯作画,在风和日丽的洛杉矶美景之中,以平淡、纯净、平面化的绘画风格记录着自己和身边其他人的生活。

1967年,霍克尼创作了其标志性“游泳池”系列中最亮眼的一件——《一个更大的水花》(A Bigger Splash)(图1)。画面中,被极度几何化的肉粉色别墅伴随着热带风光的植物符号——棕榈树,在湛蓝无垠的天空之下,展现出霍克尼在加州简单而纯粹的静谧生活。与此形成鲜明对比的是,画家以精细绝妙的笔触将跳水者跃入水中,水花溅起的那一刻定格在画布上,打破了这片宁静。

在此,《一个更大的水花》展现出霍克尼在描绘“水”方面日臻成熟的绘画技巧,但同时,也被人们解读出画作背后更多的信息。除了探讨“溅起”的水花所表征的当时跳水的主角,也就是霍克尼当时的伴侣彼得·施莱辛格(Peter Schlesinger)的缺失,“与当时美国加州自由、叛逆的同性文化紧密相连”2,“嘲讽了波洛克所代表的抽象表现主义有关男性、天才、强势的神话”3之外,便是霍克尼对于“摄影”的思考。正如他在这幅作品的创作笔记中写道:“我花两周时间画下了两秒钟发生的事情。画面效果随着这种放大,变得更富有魅力。众所周知,溅起的水花是不能被凝固的,它并不存在,因此当你在一幅画中看到它的时候,要比在摄影看到它更为震撼。因为摄影拍摄它只需要一秒钟,或者更短的时间。”4在霍克尼的艺术观念中,摄影能够瞬时记录下它所定向的客体,但却无法捕捉下时间的流逝,与绘画相比,它显得乏味、单调、无趣。

在摄影出现对绘画形成冲击这一问题上,霍克尼与苏珊·桑塔格(Susan Sontag)并无二致。不同之处在于,桑塔格的观点中,“在被摄影从忠实再现的苦役中解放出来之后,绘画可以追求更高层次的任务”5,摄影在某种程度上是可以取代写实主义绘画的;而霍克尼的论调则恰恰相反,他认为摄影充其量只能作为一种机械复制的工具,却始终无法取代绘画对于美感的制造。

但这丝毫没有妨碍霍克尼对于摄影的兴趣。在创作《一个更大的水花》同年,霍克尼买下了第一台35毫米相机,以满足自己尝试以“摄影”作为手段进行绘画创作的意图。为此,他以拍摄身边的人、事、物为素材和基础,逐渐形成了一套油画创作方法。这其中不仅涉及以摄影为工具,选取创作主题,进行构图研究,实验场景设置,还有对画中所要描绘的对象进行细节拍摄,以获取更多重的质感和更鲜活的感官。于是,霍克尼在将“摄影”作为纯粹的记录工具之外,实际上已将其衍生为一种观察方法——摄影镜头本身的单一视角恰好迎合了霍克尼这一阶段油画创作的平面风格。因此,霍克尼在六七十年代绝大部分的作品都得益于摄影的辅助,而今日我们所能够看到的霍克尼当时的相册也演变为展开这项课题研究的重要佐证。

图2 大卫·霍克尼 美国收藏家:弗雷德和马西娅·韦斯曼213.4cm×304.8cm 布面丙烯 1968年

图3 大卫·霍克尼在创作 美国收藏家:弗雷德和马西娅·韦斯曼 过程中所利用的摄影素材

创作于1968年的油画作品《美国收藏家:弗雷德和马西娅·韦斯曼》(American Collectors:Fred and Marcia Weisman)(图2)便是一个典型的案例。这是霍克尼在圣塔莫尼卡居住期间常创作大幅双人肖像画之中的一件。在被这对美国收藏家夫妇收藏的画作中,背景依旧是被处理成长方形的房子,其间陈列着他们收藏的艺术品——特恩布尔(Turnbull)的雕塑、亨利·摩尔(Henry Moore)的雕塑以及图腾柱,充分彰显其收藏家的身份。也许,在这样的画面安排面前,观者或许会断定画家的刻意之处。但当你看到霍克尼为创作这件作品所拍摄的照片(图3)之后,便足以证实霍克尼不过是在以自己的绘画风格记录下彼时彼刻的真实场景,从水池边的公寓到弗雷德和马西娅·韦斯曼的服饰,从花园景观到两人收藏的雕塑作品,从两人在公寓前的姿态到对两人肖像的细致考量。可以说,在二十世纪后半叶的前卫艺术家群体中,像霍克尼这样如此基于对象现实的并不多见,而这其中,“摄影”发挥了关键性作用。

图4 大卫·霍克尼 泉水公园,维希 84cm×120cm 布面丙烯 1970年

相对而言,1970年创作的油画作品《泉水公园,维希》(Le Parc des Sources,Vichy)(图4)似乎更推进了一步。在维希这座法国城市市中心的公园中,霍克尼记录下了彼得·施莱辛格和奥西·克拉克(Ossie Clark)背对画面静坐于花园中远眺的情形,仿若是在电影院看电影一般。

在整个创作的过程中,霍克尼依旧借助于当时在地拍摄的摄影和速写。但除此之外,还另有深意。首先,这座公园打动霍克尼之处,在于花园由于运用透视模型而产生的一种错觉。对此,霍克尼曾经写道:“在这幅绘画中,存有一种强烈的超现实主义元素,原因在于虚假透视的使用,而这恰恰是我最感兴趣的地方。”6树林被园艺师刻意设计为一个三角形的结构,实际上构成了文艺复兴以来线性“透视”中两条透视线和“影灭点”的组合,从而致使花园呈现出比实际尺寸更大的体量感和更纵深的视知觉,而其所产生的视觉效果正是霍克尼将其定义为“虚假”透视的原因所在。在此,霍克尼以幽默的方式夸大了我们日常熟悉的对于景观的单点透视,实质上也是对摄影所隐含的同样视角的隐喻和讽刺。因此,在霍克尼的视觉理论中,西方文化中根深蒂固的“线性透视”不是真实的,同样不真实的还有摄影,尽管后者自发明之初便以“真实”标榜自身。

其次,在诉斥“线性透视”和“摄影”的“虚假”之上,霍克尼实质上构成了一种“画中画”的视觉效果。在霍克尼看来,“我不得不绘制整个场景,这就是为什么那个空椅子会出现的原因——艺术家不得不站起来作画,这就像是一种在一幅画中还有另外一幅画的感觉”7。这是对于超现实主义氛围的刻意营造,令人想到《一个更大的水花》中人物主角同样缺席。但除此之外,画外观众的观看毫无疑问再次给绘画增加了另外一层。

于是,最终,使人感到有趣的不是“花园”本身,而是观众对于“花园的观看”。尽管在历史上,风景画和园林的观看者往往是贵族等特权阶层,霍克尼却将二十世纪的观众置入画面之中,并迫使他们公开露面。“他们本身并没有被观众在画外享有特权的地位所取代。好像霍克尼告诉我们,公众仍然以贵族的身份,即作为独立和私人观众,看到或试图看到风景。然而,空置的椅子告诉我们霍克尼已经跳离了这个三角形场景,实际在深层内涵上意味着从这种惯有的观看方式中游移而出。”8问题在于,“空椅子”正在以象征性的手法向画外的观众发出邀请与挑战:我们是要坐到椅子上,继续从固定的视角观看风景,还是要找寻新的观看方式?

这是霍克尼在七十年代以自己的艺术创作巧妙发出的“疑问句”,也是启发霍克尼在后续艺术思考中试图予以答复的“设问句”。因为在充满矛盾与异见的“透视”问题上,他始终未能放弃寻找更新的观看方式。

以“拼贴”的方式:对于摄影的再度利用

在霍克尼对于摄影的认知里,他一直对摄影可以创作复杂艺术的能力持有怀疑,就像他将“摄影”比喻为“独眼龙”,“如果你不介意从一个瘫痪的独眼巨人的角度来观看这个世界的话,哪怕有这么一个瞬间,摄影也是可以的”9。在霍克尼看来,世界从来不能只从一个视角获取。于是,当1982年法国蓬皮杜艺术中心馆长阿兰·萨亚格(Alain Sayag)说服霍克尼为他举办摄影作品展时,他在如何利用立体主义绘画的透视复杂性来创造二维图像方面获得了新的突破——“摄影拼贴”作品的出现。

对于霍克尼来说,以“拼贴”的方式处理摄影是“必然”和“偶然”结合的结果。其“必然”不仅由于“拼贴”作为波普艺术的惯用创作方法,同时还在于霍克尼对于毕加索的个人迷恋。前者自不必说,后者完全可以以七十年代霍克尼创作的两幅蚀刻版画《艺术家和模特》(Artist and Model)和《学生:向毕加索致敬》(The Student:Homage to Picasso)(图5)作为印证。“偶然”则是为了更好地展示艺术家以往拍摄的数以千计的个人照片,萨亚格建议霍克尼使用宝丽来相机进行即时打印。这促使霍克尼在相当短的时间内,通过将宝丽来拍摄的照片进行网格化排列拼贴,实现在一个整体图像中显示多个视点的合成偏光片。从《静物蓝色吉他,1982年4月4日》(Still Life Blue Guitar 4th April 1982)到《阳光洒在游泳池,洛杉矶》(Sun On The Pool,Los Angeles)(图6),从《尼古拉斯·怀尔德研究毕加索(Nicholas Wilder Studying Picasso)》到《母亲,布拉德福德,约克郡》(Mother,Bradford,Yorkshire)……霍克尼开始意识到,摄影变身为一种完全能够出人意料的绘画工具:它本身是具象的,却呈现出抽象的整体视觉效果;它以立体主义为基础,将事物过滤至其本质;同时,在霍克尼看来,宝丽来拼贴能够更接近我们观看事物的方式,也更接近经验的真相。

1982年7月,霍克尼个展“大卫·霍克尼摄影(David Hockney photographe)”在蓬皮杜艺术中心如期举行,展览结集了霍克尼多年来的个人摄影以及新近的宝丽来摄影拼贴作品。对此,艺术批评家、策展人安迪·格伦伯格(Andy Grundberg)在《纽约时报》(New York Times)刊文写道:“通过不同角度和不同距离的拍摄,霍克尼促使了大量不和谐的透视出现…… 这一风格无疑满足了霍克尼想要对毕加索致以敬意的想法。”10立体主义对几百年来西方绘画中占据主导地位的“线性透视”加以挑战的范式,在半个多世纪之后被霍克尼用来反叛摄影所固有的“单一路径”观看。

前往美国西部旅行和回到伦敦约克郡之后,霍克尼进一步发展了这种艺术形式。他将宝丽来相机换成了Pentax(宾得)110,以避免宝丽来相纸自有的白色边框,但胶卷延长了获取图像的时间,致使霍克尼在等待胶卷冲洗的过程中将摄影零星拼贴在平时所用的笔记本或图表中,而不像宝丽来拼贴那样规整地排列。如今看来,这种方式无意中推进了霍克尼更加不规则也更具有绘画属性的拼贴风格。1983年初,霍克尼在和母亲、朋友一起玩拼字游戏的过程中获取灵感,以随手抓拍的照片进行随意拼贴,从而开启了更接近于立体主义绘画的摄影拼贴。

如果说霍克尼在以往的摄影拼贴中只是发起了对于“单一透视”的挑战的话,那么真正让霍克尼意识到摄影能够促使观众在更长的时间内通过想象,穿越空间继而体验世界的,是在随后前往日本参加学术会议之旅中,为了再现日本龙安寺的著名“枯山水”而衍生的摄影拼贴创作。由于进深较小的关系,在龙安寺的枯山水面前,常规的摄影只能因相机镜头的单向视角呈现出三角形或者梯形。然而,霍克尼创作的《散步于龙安寺的禅寺庭院中,京都,1983年2月》(Walking in the Zen Garden at the Ryoanji Temple,Kyoto,Feb.1983)(图7)则完全不同,通过艺术家不断在枯山水的周围游走,从不同的地点拍摄,进而将其一张张照片拼合成一个矩形的构图,从而实现对于龙安寺枯山水的全景观照,而在此之前任何一张照片都难以做到。在此,霍克尼声称自己“拍摄了一张完全没有西方透视的摄影”,摄影被挖掘出一种全新的可能。此外,霍克尼还将自己的脚的图像置于画面最下方,意在表达对于西方艺术中观者焦点透视的倒置。

图5 大卫·霍克尼 学生:向毕加索致敬 120版75.6cm×56.5cm 蚀刻版画 1973年

图6 大卫·霍克尼 阳光洒在游泳池,洛杉矶 88.2cm×92cm 宝丽来合成图像 1982年

图7 大卫·霍克尼 散步于龙安寺的禅寺庭院中,京都,1983年2月101.6cm×158.8cm 摄影拼贴 1983年

图8 正在创作摄影拼贴的大卫·霍克尼 1985年

当然,这样一种以“行走”方式获取全部视觉体验的尝试也让霍克尼转向对于中国卷轴画中“散点透视”的关注。“我对于中国艺术了解不多,即使我曾经去过中国。但是我拍摄的这样一件作品让我联想到中国的卷轴画。”11自此,在余下的八十年代,不论是前往大都会博物馆、大英博物馆观看中国卷轴画,还是阅读普林斯顿大学远东艺术研究中心创始人乔治·罗利(George Rowley)的著作《中国绘画的准则》(Principles of Chinese Painting)(1959年),中国卷轴画中的“散点透视”为霍克尼提供了另外一种抵御西方“焦点透视”的视觉范式。

“罗利试图用风格史的整体概念和结构分析,同时又兼顾中国画的笔性语言,来概括中国画的美学精神”12,这其中除了 “画面结构的气势相生”“气韵与形式节奏的关系”“笔势的生动性”“骨法以及墨色层次”等,最核心的中国美学还是可以供观者“卧游”的“散点透视”。在罗利看来,在中国卷轴画中,透过“移动的焦点(moving focus)”和“眼睛的运动(movement of eye)”,将一个“图形(motif)”与下一个“图形”连接起来,因此,对比西方绘画与中国画而言,“我们(西方绘画)将空间限制在一个单独的远景上,仿佛是从一扇开着的门望过去;而他们(中国绘画)则认为自然的空间是无限的,就好像他们穿过了那扇敞开的门,并且已经了解空间从四面八方而来,并最终延伸至天空的那种突如其来的惊人体验”13,同时,在这种体验过程中,实质上也是无限的“空间”中注入了“时间”因素。对于中国卷轴画“透视范式”的迷恋让霍克尼意识到:文艺复兴绘画中的“透视”是基于视窗观念,假设将图像投射在一面墙上,因此让人感觉存在一个与世界分离的隐形的墙,而中国风景画家以“卷轴”的方式找到了超越这一难题的方法,“是将观者置于画面之中的透视,而不是画面之外”14。

因此,在中国卷轴画的启发下,霍克尼越来越投入于以多视角的图像制作摄影拼贴作品,试图促发观者在图像中形成“运动的视线”。这种以不同时刻图像拼合成“瞬时观看”的方法不仅延展至霍克尼八十年代剧场设计中“幻象”的营造,也持续发酵至以摄影拼贴和剧场设计的处理方式回溯至架上绘画。以1984年霍克尼将中国卷轴画研究运用于巨幅油画创作的作品《克里斯托弗和唐的到访,圣莫尼卡峡谷》(A Visit with Christopher and Don,Santa Monica Canyon)为例,画面中,霍克尼试图经过图像的设定令观者的眼睛遵循一定的轨迹运动,在某个地方停下,继而在时间的蔓延过程中再度建构空间。这也就是为什么克里斯托弗和唐两位人物在画中是隐匿的原因,因为人的视线总是处于“游走”之中。在此,霍克尼将中国山水画特有的非线性视觉叙事应用于西方油画空间的铺陈之中。

因此,在整个八十年代,霍克尼个人创作的聚焦点是以“摄影拼贴”为基点(图8),在如何解构西方艺术典型线性透视惯例的线索中推进,进而形成了对于架上绘画的反观。

“隐秘的知识”

进入九十年代,霍克尼的创作几乎都被令人感到眩晕的抽象画和朋友的肖像画所占据,由于这一时期他的很多朋友因艾滋病去世,他的创作显得内敛而平静。打破这一局面的是2000年创作的巨幅拼贴作品《长墙》(The Great Wall)。作品中,霍克尼使用的不是自己的摄影图像,而是艺术史上著名艺术家们所创作肖像画的高质量彩色复制图片,展示了五个世纪以来西方艺术的变迁,从“前光学时期”的拜占庭马赛克肖像到1889年凡·高创作的后印象派肖像。他将这些肖像画以纪念墙的方式进行排列组合,并贯以时代和地域的双重逻辑,横向从左至右遵循的是自古至今的时代演进,纵向则是遵照地理方位,从上方的北欧作品横贯至下方的南欧作品。显然,这样的创作并不聚焦于艺术理念的创新,而是基于对艺术史展开的视觉研究。

其梳理的结果便是霍克尼在2001年分别以著作和同期制作BBC 纪录片公布的理论发现——《隐秘的知识:重新发现大师的遗失技巧》(Secret Knowledge:Rediscovering the Lost Techniques of Old Masters)。在这项颇具创新的艺术史发现中,霍克尼和光学科学家、艺术史家合作,指出从十五世纪开始,西方艺术家的肖像画不仅仅是单纯手绘技巧的结果,还在于对光学器材的仰赖。从十五世纪初扬·凡·爱克(JanVan Eyck)的《阿尔诺芬尼夫妇像》(Portrait of Giovanni Arnolfini and his Wife)及其同时期肖像画开始运用凸面镜追求摄影质感,到十六世纪卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio)以普通透镜创作的《酒神巴库斯》(Bacchus)和《占卜者》(Diviner),从十七、十八世纪以维米尔(Johannes Vermeer)为典型代表艺术家所运用的、技术已经相当成熟的“暗箱”,再到十九世纪古典主义大师布格罗(William-Adolphe Bouguereau)以“投影”创作的方式,直到我们不可避免地接受摄影和电影的相继到来。霍克尼以视觉证据、场景实验和文献证明相结合的方式,对自己的观点加以论证,也展现了长久以来霍克尼在图像制造方面对“摄影”这样一种光学仪器与“绘画”之间互动关系的痴迷。在这一理论论证过程中,有一点值得注意,霍克尼并没有抹杀艺术家的才华,因为在他看来,光学设备只是一种工具而已。这完全吻合于霍克尼对于“摄影”的定位。

尽管霍克尼并不是在西方绘画中使用光学仪器这一理论的最早发现者,但毫无疑问“隐秘的知识”前所未有地引发了艺术家、学者,甚至普通大众的广泛讨论,同时也更大程度地重燃了霍克尼对于“镜头”日渐浓厚的兴趣:如何以数码摄影更真实地呈现三维空间,以及如何做到中国绘画所追求的“眼—心—手”三位合一。

2002年,霍克尼受到了大都会博物馆一个中国水彩画展览的启发,开始创作一批风景水彩画,“风景”晋升为该阶段创作的最大主题,不论是水彩,iPhone、iPad电子设备,还是油画。但不同的是,得益于“隐秘的知识”的研究,霍克尼开始使用数码摄影服务于自己的架上绘画创作。

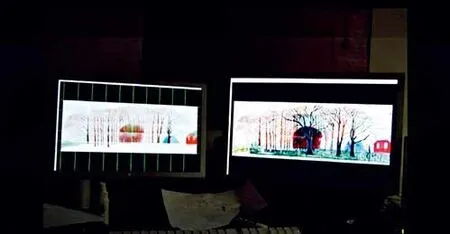

2003至2004年创作的系列油画《仲夏:东约克郡》(Midsummer:East Yorkshire)中,霍克尼使用数码相片,刻意将画面分割为多个较小的画布(二至九个画面),最后再进行拼合的创作方式被更进一步完善,并运用于2007年6月霍克尼有生以来最大幅的画作《靠近瓦尔特的大树》(Bigger Trees Near Warter or/ou Peinture sur le Motif pour le Nouvel Age Post-Photographique)(图9)中。这张描绘霍克尼的家乡约克郡附近布里德灵顿(Bridlington)小镇硕大树林的画作由五十幅局部油画构成,其背后隐含了一套极为复杂,并被画家逐一推进的作画程序。首先,他前往取景地画草图,然后回到公寓凭借记忆画下了一张油画,随后在不断地在地写生中相继延伸为两幅组合画,六幅组合画,最后在加州的工作室中扩充为九件风景作品。在将这九件作品在墙上进行再度拼合的时候,他开始意识到完全可以借助于摄影和计算机程序,创作出“一个大图画(A Big Picture)”。为此,他返回布里德灵顿,以网格的方式重启创作。在这个过程中,霍克尼运用了计算机进行构图,因为每次现场创作只能有限地用四个油画组合绘画,因此需要在摄影、计算机和打印机的反复辅助下进行拼合、调整,并持续在取景现场和公寓之间往返,就这样,他一直在创作,也一直在尝试。计算机模型(矩阵)通过Ps 进行不停地选择、试错和变化(图10),最终完成了五十张油画的拼合和调整。对于霍克尼来说,整个过程就像在做游戏,无法预设既定的程序,只有当一个步骤完成之后,才能决定下面该做些什么。

图9 大卫·霍克尼 靠近瓦尔特的大树 460cm×1220cm 布面油画 2007年

图10 霍克尼在创作作品《靠近瓦尔特的大树》时使用计算机进行图像处理

图11 大卫·霍克尼 大峡谷II 121.9cm×243.8cm 布面丙烯 2017年

当然,这种由多个镜头和视角含混拼合而成的视觉制造方法从2010年开始被霍克尼运用至影像创作之中。在乔纳森·威尔金森(Jonathan Wilkinson)的技术支持下,霍克尼发明了一种用多个相机记录空间和图像的方法。例如,通过在汽车上安装多台相机,在行车过程中记录下同一片风景,而后进行拼合的《沃尔德盖特森林,冬季》(Woldgate Woods,Winter)(2012年)、《四季》(Four Seasons)(2011年)和《七个约克郡风景影像》(Seven Yorkshire Landscape Videos)(2011年),以十八个静态镜头呈现多个杂技演员动态场景的《杂技演员》(The Jugglers)(2014年),还有霍克尼在推车上安装多个镜头拍摄展览场地的《最大的图画》(The Biggest Picture)(2012年);等等。

从“反向实验”到“多重空间”

狂躁的头脑和不安的双手总是能够促使霍克尼带来新的事物。2019年,霍克尼在意大利威尼斯L.A.Louver 画廊举办的个展“绘画(和摄影)【甚至是印刷】中的新事物…… 继续[Something New in Painting (and Photography)【and even Printing】...Continued]”展示了艺术家近年来的艺术创作,也展示了霍克尼有关“透视”的新方法,并将人们的期望提高到了大胆的水平。

其中,吸人眼球的是霍克尼的两类新作,一类是呈“反梯形”构图的绘画,另外一类则是被他命名为“摄影绘画(photographic drawings)”的纸上印刷作品,分别从不同的角度展示了对于“透视”问题更深度地探索。

在此次展览所展示的十七幅新画中,大多数是在“反梯形”的六角形画布上绘制的,从好莱坞的群山(Hollywood Hills)到尼科尔斯峡谷(Nichols Canyon),一直到大峡谷(Grand Canyon)(图11)和约克郡东部(East Yorkshire ),当然还有画室内物品的拼合,与霍克尼以往的室内室外绘画一样,奇幻的景观比比皆是。不同的是,这次,霍克尼不是向文艺复兴之后现代主义绘画对于“线性透视”的反叛中寻找线索,而是回到文艺复兴之前被普遍认为并不科学的“反向透视(reverse perspective)”,由于在拜占庭和俄国东正教的图像中经常使用,又被称为“拜占庭透视”。

简单来说,相较于“线性透视”所描绘对象的“近大远小”,“反向透视”在视觉效果上正相反,远离观察平面的对象被绘制得更大,而较近的对象被绘制得更小。从技术上讲,消逝点被置于画的外部,并带有幻象,即它们位于画作的“前面”。正如在典型拜占庭绘画《荣登圣座的圣母子》(Madonna and Child Enthroned)(图12)中所见,宝座和脚凳所显示的相反透视图不仅增强了画面表现力,以圣母后面趋向于无限,反衬人的渺小和上帝的博大,神在注视着你和神所居住的神圣之处,还在于假设有一个屏障隔绝在圣像的世界和这个人的世界之间,而从侧面观察这个奇异的空间,圣像的世界会在屏障外聚焦成一点,从而容易感受到宗教世界凌驾在物质世界上的压迫感。

因此,霍克尼对于“反向透视”的刻意使用不仅仅是回归到“线性透视”被发明之前的“他者”视角,其深远意义在于霍克尼在其中已经超越“透视”所表征的现实世界,找到了比“线性透视”更加有趣的视角和精神世界。

2017年,霍克尼在创作中引用了在成像技术上更先进的Agisoft PhotoScan 摄影测量软件。通过这个软件,霍克尼可以在捕捉单个对象360度视像的同时,经过灯光设置、绘制阴影、更改颜色、置换物体位置等方式重新塑造和排列图像,可以将多达数千张照片缝合在一个单独的图像之中,并最终被打印成壁画尺寸(超过734.5厘米)的3D成像“摄影绘画”。

图12 荣登圣座的圣母子 124.8cm×70.8 cm木板坦培拉 约1250—1275年

图13 大卫·霍克尼 展览中的图画 25版 60cm×194cm 纸上打印摄影绘画 安装于铝塑板 2018年

图14 大卫·霍克尼 被拍摄下的镜子前的聚集 25版 60cm×162cm 纸上打印摄影绘画 安装于铝塑板 2018年

在“摄影绘画”作品《展览中的图画》(Pictures at an Exhibition)(图13)和《被拍摄下的镜子前的聚集》(Pictured Gathering at Mirror)(图14)中,坐着的人群被安排在洛杉矶的工作室空间中,由霍克尼连续数天从各个角度拍摄访问工作室人们的图像合成:有些人在交谈,有些人随意站立,要么靠在两端的墙壁上,要么坐在座位上…… 霍克尼出现在工作室的左侧尽头,一边吸烟一边在纵览整个场景。两件作品中人群的图像和构图设置是同样的。不同的是,前者凝视着霍克尼创作的九格拼合而成的四件作品,后者则关注他们面前的镜子所反射的图像之上。有趣的是,当它们在布展时被刻意安排在同一展览空间的相对墙壁上,并辅以在其他墙壁悬挂《展览中的图画》的绘画作品时,置身于其中的观众便会感受到一种由于无数透视角度营造的空间幻觉。

如果说新的“摄影绘画”是对更多内容、更高意图和更高技术的重新审视。那么,另外一件名为《观众观看由头骨和镜子制成的现成作品》(Viewers Looking at a Ready-made with Skull and Mirrors)(2018年)(图15)则显得更为迷幻。六个不同角度坐在椅子上的人和一个站着的人物围绕于一个由霍克尼制造的“现成品”雕塑的两边,雕塑由一堆大大小小,被分别涂成红色、蓝色和黄色的金属画具推车、位于顶部的骷髅和分布于三个墙壁上,呈一定倾斜角度的大尺寸镜子组成。其中,手推车的堆砌是由霍克尼从不同角度拍摄一辆手推车,并通过更改其大小、角度和方向以数字方式虚拟创建而成。在此,人物所在的不同方位,画具推车摆放的不同方向,三面镜子从不同视角对于“现成品”雕塑的透镜反射,单体人物对于雕塑和镜子中镜像的观看以及人物之间的相互观看,甚至于三个镜子之间对于物体和人体的二次反射,加之画面外观者的观看等,都以多方次的增量扩充着这件作品所承载的视觉角度,也因此更触及了世界的本质。作品从两个杰作中汲取了灵感,分别是老彼得·勃鲁盖尔(Pieter Brueghel)的《巴别塔》(Tower of Babel)(1563年)(图16)和凡·爱克兄弟的《根特祭坛画》(The Ghent Altarpiece)(1432年)。对于《巴别塔》,“现成品”雕塑堆叠而上的手推车在宏观形式上模仿了螺旋形建造的巴别塔,隐喻了《创世纪》中“上天之意”与人在改造世界时的不可调和性,所付出的将是充满悲剧的代价。而对于《根特祭坛画》,则在于霍克尼以“现成品”顶部的“骷髅”对应位于《根特祭坛画》内层画作中间最底部《神秘羔羊的盛赞》(Adoration of the Mystic Lamb)(图17)中的“羔羊”。只不过,在这幅祭坛画中被《新约全书》最后一篇《启示录》所隐指为耶稣、基督徒、以色列人和受压迫者,并且只有他们才能够得到上帝最大恩典的“无罪的羔羊”被霍克尼置换为代表暗黑的“骷髅”,在西方文化直指“死亡”或“虚空”。

总之,可以大胆地猜测,就很大程度而言,霍克尼在这张作品中对“现成品”雕塑的“有意为之”很有可能意在从宗教的角度传达出其悲怆的世界观。然而,更大的可能性在于霍克尼意图通过以绘画的逻辑使用摄影图像,象征性地昭示出以上两件文艺复兴经典画作所代表的西方“焦点透视”传统以及人们将其等同于视觉“真理”的解体,而“解体”的背后是一种“虚幻”的“多重空间”的建构。

如此,围绕于“透视”这一主题的“图画的制作与观看”15问题成为霍克尼艺术生涯中最引人入胜,也令人着迷的事情之一。在与艺术评论家、传记作者马丁·盖福德(Martin Gayford)的对话所结集出版的《图画史:从洞穴石壁到电脑屏幕》(A History of Pictures:From the Cave to the Computer Screen)尾声,霍克尼讲道:“我喜欢观看世界。我对人怎么观看、看见了什么总是兴趣盎然。哪怕许多图画并不令人激动,可现实世界却令人激动。”16在霍克尼看来,无论是文艺复兴时期以来主导西方文化的“线性透视”,还是依旧承袭单一视点的摄影,都是在以几何化的方式观看世界,而现实世界是一个“滑溜溜”的概念,真实的世界就在我们心里。

图15 大卫·霍克尼 观众观看由头骨和镜子制成的现成作品 25版 222cm×371 cm纸上打印摄影绘画 安装于铝塑板 2018年

图16 老彼得·勃鲁盖尔 巴别塔 114cm×155cm 木板油画 1563年

图17 凡·爱克兄弟 根特祭坛画 局部 神秘羔羊的盛赞 木板油画 1415—1432年

于是,当我们身处于图像不断变动的时代之中时,摄影所承袭的变种的“线性透视”不仅未曾远去,反而在更大范围内普遍影响了人们的观看方式。从二十世纪到二十一世纪,电影、摄影和传统绘画间的相互哺育在人们所见的图画中占据了大部分。然而,霍克尼则凭借自己对于技术的热爱,通过对摄影的借用与超越,渴望在传统图画的参考框架之外创造个人理想中的、更新奇的“透视”,继而更接近于他所向往的“神秘”世界。

注释

1.大卫·霍克尼、马丁·盖福德:《图画史:从洞穴石壁到电脑屏幕》,万木春、张俊、兰友利 译,浙江人民美术出版社,2017,第345页。

2.邵亦杨:《更大的水花?更大的信息?——大卫·霍克尼与当代绘画的问题》,《世界美术》2015年第3期。

3.同上。

4.参考自霍克尼艺术基金会网站https://thedavidhockneyfoundation.org/chronology/1967。

5.苏珊·桑塔格:《论摄影》,艾红华、毛建雄 译,湖南美术出版社,1999,第132页。

6.参考自霍克尼艺术基金会网站https://thedavidhockneyfoundation.org/chronology/1970。

7.参考自霍克尼艺术基金会网站https://thedavidhockneyfoundation.org/chronology/1970。

8.Gina M.Crandell,“Moving Pictures:The Photo Collages of David Hockney,”Landscape Architecture Magazine,Vol.75,No.6 (November/December.1985):64-69.

9.参考自霍克尼艺术基金会网站https://thedavidhockneyfoundation.org/chronology/1982。

10.Andy Grundberg,“Photography View:A New Chapter for Hockney,”New York Times,June 13,1982.

11.参考自霍克尼艺术基金会网站https://thedavidhockneyfoundation.org/chronology/1983。

12.朱其:《海外中国艺术史研究概述》,《中国美术报》2019年第153期。

13.George Rowley,Principles of Chinese Painting(Princeton:Princeton University Press,1959),P.62.

14.参考自霍克尼艺术基金会网站https://thedavidhockneyfoundation.org/chronology/1983。

15.在此,霍克尼所使用的概念是“图画(Picture)”,而不是“图像(Image)”。前者更倾向于人为制造的图片、照片、画面等,后者所涉及范围则更广,泛指所有的形象。

16.大卫·霍克尼、马丁·盖福德:《图画史:从洞穴石壁到电脑屏幕》,万木春、张俊、兰友利译,浙江人民美术出版社,2017,第345页。