从绿筠书屋到双榕书室

2020-08-25文净

文 净

一

福州法海路北侧东端的那片明代民居,当地人亦称叶厝。

这里大部分老厝已拆旧建新,临街的叶厝却被保留下来。由于内部整修,院门关闭,我只能从稍远地方看到它耸立的马头墙与高低起伏的瓦盖。不过,附近的老人都知道,这座坐西北朝东南的老厝,两进主体,四面围墙,建有门头房与花厅。两进大厅地面及天井全用长条大理石铺就,里面的书屋、花圃、假山与凉亭,透出一派书香门第的斯文气象。

叶厝,也称叶翰林府,是清代乾隆朝翰林叶观国的故居。乾隆三十年(1765),因父亲病逝,时年46 岁的叶观国返乡丁父忧三年。次年,他把原在通津衢的家迁往这里。

《三山叶氏族谱》载,福建叶氏一脉,唐时随王审知入闽,同安佛岭叶氏为其始祖。后几经辗转,叶观国之曾祖辈于顺治年间从福清迁居省城。其后,叶观国祖、父两辈虽奋力读书,但科考皆不顺,至叶观国一举成名,叶家的居住环境始得改善,叶厝亦令邑人瞩目。

当地传说,初来省城的叶家,默默生存于民间底层。叶观国之父叶茂盛,仅凭一条扁担给人搬运货物谋生养家,人称扁担公。日子难以为继之时,扁担公一度产生轻生念头。临水欲投之际,他先将扁担投水,心中默念:“若异日可望发迹者,则扁担立于水,当留命以待。”出人意料的是,扁担奇异地从水中立起。扁担公对未来有了盼头,后来娶妻生子,长子便是叶观国。

这样的坊间奇谈,显然是叶观国成名之后编出来的。立于水的扁担,是否隐喻竖起来的笔杆?那是一场由苦力人家到书香门第的美丽蜕变。

叶厝,不知是叶观国请人建造的,还是购买他人的房产,不管怎样,对这座房子的内部设计,叶观国显然是费过心思的。据叶观国后裔介绍,如今的叶厝并不是当年翰林府的全部。当年,花厅西侧墙外还有一进坐南朝北的房子,其东面、北面皆有一片竹园。只是这片地后来被叶氏后人出售了,如今很难确知叶厝的原貌。

那时的叶厝居然有两片竹园,叶观国的爱竹之情,由此可见。

“我性爱苦竹,书斋署绿筠”。叶观国丁父忧服除还京之后,还在诗中深情抒发对旧居竹园的喜爱。“乞得东邻栽,种向北牖亲”,说的便是当年辟园植竹的情景。因为爱竹,他把自己的书斋命名为“绿筠书屋”。

叶厝的竹子以其蓬勃的生命力荡绿扬风。丁忧在家的叶观国,必定频频与竹子对语。即使读书于书屋,窗前的竹影也给他送来清凉与美妙。“坐我碧纱窗,岸此乌甲巾。都忘六月暑,况识六街尘。”以至于“自从辞故园,倏度四岁春”之后,旧居的那片竹园还“时时入我梦”。

无论在哪里,竹的气骨与精神,都与他密切相伴。

叶观国少时家贫,但他像刚出土的新竹一样,以顽强不屈的意志,以不断吸纳的虚心,向宽阔天空伸展。5 岁诵经书,9 岁能属文,20 岁已有文名。22 岁拔贡生,28 岁中举人,32 岁中进士,后授翰林院庶吉士,开始为宦生涯。翰林院向来被视为清水衙门,被派往各省典试,是一些人借机捞油水的绝好机会。叶观国曾多次外出典试,履职学政,却从不以权谋私。所取之士,“多寒峻宿学”,甚至朝中某权贵为其女婿说情的亲笔信,叶观国也置之不理。叶观国任云南学政时,相国刘统勋到那里视察,看他依然面容清癯,与那些担任学差后便面丰体胖的馆阁之士相比,一派不随流俗的清虚之态,不由得大加赞叹。无论是利益的诱惑,还是权势的威压,叶观国始终像一枝不骄不媚的劲竹,坚守自己作为读书人的那份尊严与气节。

“家有六男子,训课事最急。敢希龙与凤,莫作猪及鸭。”“仕官二十年,未敢蓄黄白。有子不读书,愧此头上帻。”叶观国是靠读书科考进入仕途的,他不敢期望儿孙们个个成龙成凤,但绝不能让他们因为不读书而混同于猪鸭之流。黄金白银他不贪,让儿孙们有书可读,认真读书,这才是事关家族未来的大事。基于这样的认识,叶观国把家从原来的出租屋搬到法海路叶厝后,就专门辟出书房,并起名绿筠书屋,以绿竹的蓬勃向上、劲节虚心自勉,也以此警策后世子孙。

几年后,叶观国的新家迁至文儒坊,那里虽没有叶厝的两片竹园,但书屋仍以“绿筠”称之。今天的游人也许只知道文儒坊的绿筠书屋,对叶厝的绿筠书屋则知之甚少。

叶厝是一座带花园与凉亭的庭院式建筑,在叶观国的心里,最重要的建筑当是绿筠书屋吧?三山叶氏后来成为福建有名的藏书世家,始自叶观国。他在叶厝为自己也为子孙开辟的绿筠书屋,是叶氏家族成为书香门第、藏书世家的一次庄重的文化奠基。

二

叶观国53 岁那年,因母亲年事已高,乞假回乡奉母。次年,乾隆下诏开四库修书。应福建巡抚余文仪聘请,叶观国任福建省局总校,其间又因母亲去世丁忧三年。叶观国在家乡住了七年。前几年他住在叶厝,后迁居三坊七巷的文儒坊。

文儒坊的叶观国故居,临巷门楣上挂着“翰林府”的牌匾。由于前几年三坊七巷实施保护性修复,他的后人已不再居住于此。不过,“文魁”“进士”“魁亚”“六子科甲”“七子科甲”的牌匾,依然高挂在正厅的墙壁上。从叶观国起,三山叶氏一门六世八翰林,十二进士。一面面牌匾,闪耀着家族的荣光。

在文儒坊的故居,我看到一片竹,不过几十棵,细细长长的,在三面是墙的小小空间里向上伸展。叶观国在这里居住时,这片竹荫应该就有了吧?显然,它无法与叶厝的那两片竹园相比,但有了这些竹子的点染,搬到这里的绿筠书屋就有了诗意的映衬。无论在哪里,他的心头都有一片竹,竹的气质与精神,也是他所秉持的家风。

文儒坊叶观国故居大门

故居正厅悬挂的牌匾

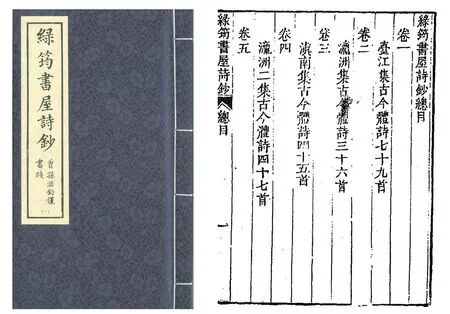

《绿筠书屋诗钞》,叶观国撰

叶观国书法扇面

那时候的三坊七巷,名流云集。叶观国择居文儒坊,自然是要让儿孙后代更多地熏染这里的儒雅斯文之气。从叶观国《新居示儿子》诗里,可以读出他对这里的喜爱。“有楼敞可凭,有池清可掬。轩庭虽不大,颇亦莳花竹。同志三四人,谈啸慰幽独。喜余还窃叹,住稳转生恧”。正是在这样的环境里,叶观国一边主持《四库全书》福建部分的编订事务,一边集闽史闽事著《闽中杂记》。其间,叶观国虽不时赴泉州主讲清源书院,但仍热心参与福州著名文社“读书社”的活动,与文人墨客雅聚唱和。其《绿筠书屋诗钞》共11 卷,也是在文儒坊居室编就付印的。

家居文儒坊的那几年,无疑是叶观国平生最惬意的时光。刚过50 岁,阅历丰富且精力旺盛,官俸尚丰,衣食无忧,《四库全书》省局总校的位置,使他得以搜求更多以前未阅的书籍,并予以鉴别考订。一个酷爱读书的文官,从事的是他所喜爱的工作,躲开封建官场的诸多繁文缛节与钩心斗角,沉潜在浩瀚无边的书海之中。丰富学识,让他履职得心应手,显著名望,使他赢得众多文朋诗友的拥戴。这里东连乌山,西接西湖,湖山景色,可亲可近。这里又是省城的中心地带,水陆道路,四通八达。在这里,叶观国有书可读,有友可交,有文可写,有诗可诵,还可经常出门访古探幽,观风察俗。仅福州一地,叶观国就吟诗百余首,题材涉及湖泊亭台、庙宇寺观、历史遗迹、传闻轶事、民俗风情乃至地方物产,粮食如水稻、番薯,水果如荔枝、青梅,海产如水母、黄瓜鱼,动物如竹鸡、青蛙,花卉如茉莉、栀子花,皆为吟咏对象。百首杂咏,是乾隆年间风土杂咏诗的代表,几可为“榕城文化概览”与“榕城物产志”,为方志学、社会学、民俗学及文史研究增添了许多鲜活资料。尤为可贵的是,作为供职翰林院的文官,叶观国关于故乡风物的那些诗作,少有皓首穷经之辈的拘泥与酸腐。“雨歇残星初落后,风疏茅舍未炊前。”清新的乡野之风拂面而来。“两潮水到乌帆集,四序花开翠馆秾。”拥江环山的南国故乡,画一般展现眼前。“棕蓝满贮楼前过,尽上奁台助晚妆。”福州女人喜爱头插茉莉的习俗,被描述得别有情趣。“贵人总爱田坑好,幽洞曾愁斧凿寻。”对时人为追逐寿山名石盲目开山毁洞的现象,表达深沉的忧虑。这样的诗句,对今天的我们仍有警示意义。

“凡密咏恬吟,隐然皆适于道。历唐宋之精华,写天真之性情,足以抗迹前贤,津梁后学。”“温柔敦厚,为诗学正宗。”“本其生平所得,发为诗歌,故持论迥超流俗。”

叶观国的诗歌以其独特的神采,赢得名流雅士的点赞,他也因此在福州西湖宛在堂拥有一席之地。宛在堂,被视为八闽诗人纪念堂。叶氏一脉入祠宛在堂的,还有他的后裔叶大庄、叶在琦。始自叶观国的文学造诣,绵绵不绝地滋泽着他的儿孙,至叶在琦那一代,其后裔历经五代,代代皆有文名。翰林世家,亦成文学世家。

南后街叶氏民居

文儒坊原来只是乌山北面的一条小巷,旧名山阴巷。后因曾主持国家最高学府的国子监祭酒郑穆居此,改为文儒坊。文儒坊的叶观国故居原为三进,但二三进已被改建。同时,在三坊七巷的南后街有座叶氏民居,那是叶观国五世孙叶在琦所建。这座民居的展厅里,对三山叶氏家族及包括叶观国在内的历代名人都作了专门简介。作为一代翰林及闽派学人诗歌的代表性人物,叶观国在这里留下的印迹,无疑为“谈笑有鸿儒”的文儒坊增添了更多的风雅气象,使这条以斯文气质著称的历史名坊,闪烁出更迷人的光泽。

三

双榕书室是叶观国致仕归乡后购置的一座别墅。

叶观国再度入京后,依旧奉职翰林院,其间曾出典四川乡试,并任安徽学政之职三年。乾隆五十三年(1788),叶观国欲回故里省视先茔。时朝中有内阁学士缺位,叶观国资俸班次皆居首列,同朝官员劝他暂缓乞假,他不为所动。一年假满后,年过七十的叶观国因患足疾,又告请病假,不复作出山之想。次年,乾隆帝八十大寿,叶观国扶病赴京祝寿,礼成后即归。此后,乌山东麓天皇岭下的双榕书室,陪伴他度过宁静的晚年时光。

与法海路与文儒坊的故居相比,这里与山贴得更近了。双榕书室,因别墅后面的两棵大榕树而得名。现在,依然可以看到那两棵老树伸展出宽厚的枝叶,连成一片带着无尽凉意的绿云,覆盖在别墅的屋顶之上。叶观国当初是不是因为爱上这两棵榕树,才决定在这里购置晚年的居所?“塔铃自语松风送,鸟梦初回竹月沉。惭愧翻桨人海里,清凉容我独披襟。”从叶观国所作《避暑双榕书室》,可以读出他对这里的格外喜爱。曾经的官位已不再留恋,门庭的清冷也无须介怀,只有一项东西他不愿舍弃,那就是陪伴一生的书。清凉与安静,正是读书所需要的环境。绿筠书屋只是他在法海路或文儒坊居所的书斋名,而在这里,他却把整座小楼都称为书室。也许,晚年的叶观国就是要以一座山与两棵老榕,屏蔽世尘的浮躁与喧嚣,以更亲密的态度与书做伴?

那时候,叶观国的藏书已达6 万多册。如果说年轻时的叶观国像一棵竹,把深根扎进书山,从中吸纳向上的力量,那么现在的他则更像一棵老榕,绿荫横铺,气根下垂,让书山荡出的阵阵清风,润泽晚年的心境。在这里,他独拥书城,以读书为乐,并整理旧作,著《老学庵随笔》4卷。

要探视叶观国晚年的心灵世界,《老学庵随笔》无疑是一部重要著述,可惜的是,它与此前在文儒坊所著的《闽中杂记》均已遗失。聊可宽慰的是,他的《绿筠书屋诗钞》继生前11 卷付印之后,其子辈后又补入7 卷,成为汇集1000 多首诗歌的18 卷本诗集。对叶观国来说,更让他欣慰的是,始自他所营造的浓郁读书家风,如榕树的绿荫一样延伸开来,也如榕树的气根一样扎地入土,蔚为大观。从清乾隆年代至今,三山叶氏家族在文学、史学、绘画、藏书、教育、翻译、法律、船舶设计诸多领域均有佼佼者,而不论是哪个方面的成就,也不论被世人称誉为什么世家,代代相传的书香,是这个家族人才辈出的根本。

叶观国逝后一两百年,江山激荡,世事变迁,双榕书屋数易其主,后来成为邓拓的故居。一代文豪邓拓便是在这里呱呱坠地,后来成为著名的新闻记者、历史学家与诗人。叶观国与邓拓,都是一生爱书的人,都是曾经任职京都的文人官员,虽然他们之间没有任何交集,却以先后住过同一座房子,成为一段佳话。早在南宋时期,这里便是状元黄朴的出生地,被称为“第一山房”,此后,从叶观国到邓拓,萦绕在这里的书香绵延不散,牵引着一代代福州人瞻仰的目光。

“双榕书屋”,现为邓拓故居