笔墨天成,妙体众形

2020-08-24李方红

李方红

花鸟图绢本设色 宋 赵佶

纵观中国绘画史,宋徽宗在其中具有显著的特殊性。一方面,在具有帝王与艺术家双重身份的队伍里,徽宗的艺术造诣与修养远胜唐太宗、李后主、宋高宗、明宣宗、清高宗等人。另一方面,徽宗是两宋绘画风格转变背后的重要推手,开启了中国绘画史上“宋元之变”的先声。

徽宗是一流的画家,南宋著名画论家邓椿对其艺术的评价是:“笔墨天成,妙体众形,兼备六法。”结合徽宗的传世作品我们可以判断,邓椿的评价大体公允。徽宗雅好丹青,宋人蔡絛在《铁围山丛谈》中记述徽宗爱好不凡,尤其是绘画“盛名圣誉,布在人间”。对此,徽宗本人也曾自述:“朕万几余暇,别无他好,惟好画耳。”

摹张萱虢国夫人游春图 绢本设色 51.8×148cm 宋 赵佶 辽宁省博物馆藏

摹张萱捣练图 絹本设色 37×145.3cm 宋 赵佶 美国波士顿美术博物馆藏

画史谱系:徽宗绘画的师资传授

徽宗在绘画方面取得了巨大的成就,这跟他早年接受的良好的艺术教育是分不开的。元祐四年(1089年)至元符元年(1098年),徽宗在资善堂及王府宫接受了宋代皇子必要的基础教育,内容兼具文韬和武略,具体包括经、史、诗文、书画、音律、骑射等。元符元年,徽宗搬入藩邸,他开始根据喜好自由地选择艺术老师,组建自己的艺术交游圈。这一阶段的自主学习对于徽宗的艺术成长至关重要。

徽宗的花鸟画主要传承于崔白、吴元瑜。蔡絛《铁围山丛谈》中记载:“(赵佶)初与王晋卿诜、宗室大年令穰往来。二人者,皆喜作文辞,妙图画……时亦就端邸内知客吴元瑜弄丹青。元瑜者,画学崔白,书学薛稷,而青出于蓝者也。”吴元瑜是“能变世俗之气所谓院体者”,他在端王府邸任知客,是徽宗亲自挑选的绘画老师。吴元瑜的绘画师承神宗朝宫廷画家崔白,他与崔白、崔悫改变了北宋宫廷花鸟画的风格。

山水画方面,虽然徽宗早年与驸马王诜、宗室赵令穰交往密切,其山水画风格深受王诜、赵令穰等人的影响,但是徽宗的山水画更多是接受了韩拙的指导。韩拙擅画山水窠石,张邦美在宣和辛丑年(1121年)写道:“公(韩拙)自绍圣间担簦至都下进艺,为都尉王晋卿所惬,荐于今圣藩邸。”因为得到了王诜的赏识,韩拙被王诜推荐进入徽宗藩邸,并成为徽宗的山水画老师。

除了接受同时代老师的指导外,徽宗还通过其丰富的古画收藏进行摹古、学古,他曾临摹了唐代张萱的《捣练图》《虢国夫人游春图》等。此外,徽宗在摹古、学古的基础上还创作了新的绘画图式,《八胜图》是徽宗山水画的代表作品,其灵感就来自北宋早期画家宋迪的《潇湘八景图》。徽宗在画作中题写:“因阅宋迪《八景》,戏笔作此。”

竹禽图 绢本设色 33.8×55.5cm 宋 赵佶 美国大都会艺术博物馆藏

出蓝之誉:徽宗绘画的艺术风格

某日,徽宗命众画工描绘宣和殿前开屏的孔雀,并指出众画工的失误,众臣不解,徽宗曰:“孔雀升高,必先举左。”紧接着,徽宗在龙德宫建成之际,隆重表彰了一位参与绘制廊栱装饰的画家,众臣又不解,后乃知此画家所画斜枝月季花颇合上意:“月季鲜有能画者,盖四时朝暮,花蕊叶皆不同。此作春时日中者,无毫发差,故厚赏之。”而徽宗本人也是“独于翎毛尤为注意,多以生漆点睛,隐然豆许,高出纸素,几欲活动”。不论是“生漆点睛”,还是“孔雀升高,必先举左”,都说明了徽宗对“形似”和“格法”的追求。“形似”和“格法”在徽宗的绘画观念中是统一的,徽宗要求的形似,是理解事物内在运行规律基础上的形似,即要符合“格法”。

徽宗对于花鸟画有很高的艺术天赋。不仅是技法上的“生漆点睛”,他还认为花鸟画是“有以兴起人之意者,率能夺造化而移精神,遐想若登临览物之有得也”。这里的“夺造化”“移精神”恰恰表明徽宗对花鸟画“形似”和“格法”的具体要求,其《筠庄纵鹤图》即是一范例。此件作品虽未传世,但是从邓椿的描述中可充分体会此作之精妙。如“或戏上林,或饮太液。翔凤跃龙之形,警露舞风之态,引吭唳天以极其思,刷羽清泉以致其洁。并立而不争,独行而不倚”,可看作是徽宗画艺“夺造化而移精神”的神采在“缣素之上”的具体表现。

徽宗的花鸟画追求“形似”与“格法”的统一,其富丽平和的绘画风格在《竹禽图》中表现明显。

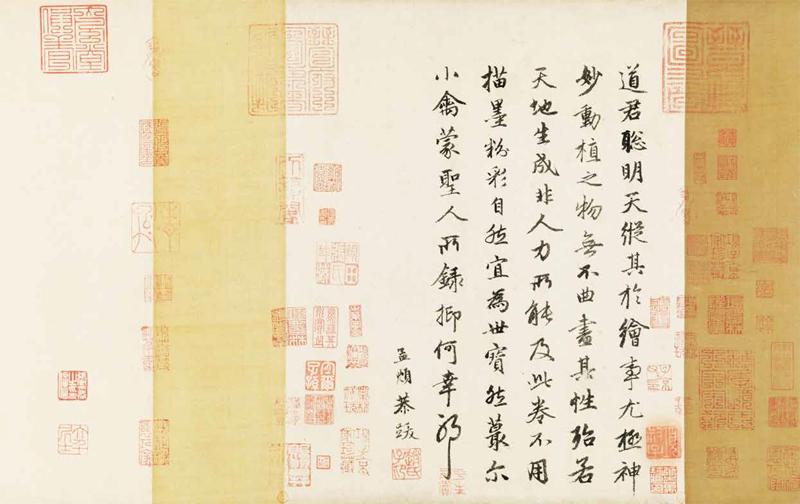

徽宗的花鸟画追求“形似”与“格法”的统一,其富丽平和的绘画风格在《竹禽图》中表现明显。赵孟頫在《竹禽图》题跋中评价:“道君聪明,天纵其于绘事,尤极神妙。动植之物无不曲尽其性,殆若天地生成,非人力所能及。此卷不用描墨,粉彩自然,宜为世宝。”此作禽鸟刻画精微,严守“格法”,既没有崔白《双喜图》中鹊与兔的紧张动态,也没有黄居宷《山鹧棘雀图》中雀鸟的呆板。青绿色的竹叶采用双勾填色,精彩再现自然之竹。徽宗的绘画风格与五代画家徐熙有某种关联,《竹禽图》中,徽宗对竹子的描绘,与徐熙描绘《鹤竹图》的技法类似。竹子的枝干鳞次栉比,竹叶以青绿点拂,而其梢“萧然有拂云之气”。竹子根部以落墨法绘出,处理方式尤显特别。《宣和画谱》认为:“落墨以写其枝叶蕊萼,然后敷色。”徽宗对落墨法的运用也充分体现在其创作的《枇杷山鸟图》中。

徽宗的花鸟画还体现了北宋后期士大夫绘画的审美观念,如《池塘秋晚图》和《柳鸦芦雁图》。《池塘秋晚图》在清《石渠宝笈初编·御书房》中有著录,被列为上等。此卷布局疏朗、平整,红寥、蒲草、荷叶、白鹭等物象之间没有明显的关联,但画面整体呈现出一派潇洒之趣。画作笔墨朴拙灵秀,白鹭用淡墨勾出,与深墨画成的荷叶相衬托,枯败的荷叶用干笔皴涂,勾勒叶筋。作品整体表现出的正是北宋文人所追求的笔法朴拙而略带放逸的笔墨趣味。

枇杷山鸟图绢本水墨 22.6×24.5cm 宋 赵佶 故宫博物院藏

池塘秋晚图 纸本设色 33×237.8cm 宋 赵佶 台北故宫博物院藏

徽宗的《柳鸦芦雁图》实由两段构成。卷中的《柳鸦图》为徽宗真迹,而《芦雁图》系后人仿作。《柳鸦图》段以墨骨画法为主,水墨勾皴,淡色晕染。柳树笔法粗犷、笨重,白头鸦勾勒工细、简洁。白头鸦的表现技法与《竹禽图》中的禽鸟一致,岩石的处理方式也相同。《芦雁图》段中,大雁的表现技法与白头鸦略显不同,采用的是一种晕染留白的画法。整体而言,《柳鸦芦雁图》画风工整、细腻,章法严谨,与《池塘秋晚图》的笔意疏朗、粗犷不同。

徽宗的山水画注重诗意的表达,当代著名美术史学家薛永年认为这是一种“平易近人的小景山水”。小景山水画形成于五代时期,《宣和画谱》记载,小景山水画“布景致思,不盈咫尺,而万里可论”。小景山水画主要以表现画中诗意为尚,被皇室和文人推崇,徽宗即十分认同表现诗画关系的小景山水画。据《画继》记载,徽宗曾创作过小景山水画《奇峰散绮图》,邓椿评价该作“意匠天成,工夺造化,妙外之趣,咫尺千里”。这里的“妙外之趣”与北宋中期文人论画的品评如出一辙,亦符合小景山水画的风格特点。徽宗创作的《八胜图》即为一组小景山水画,《溪山秋色图》与《晴麓横云图》被认为是其中的两幅。

柳鸦芦雁图 纸本设色 34×223.2cm 上海博物馆藏《柳鸦芦雁图》实由两段构成,《柳鸦图》段为赵佶真迹,《芦雁图》段为后人仿作。

徽宗的《雪江归棹图》是其诗意山水画的重要作品。《雪江归棹图》是一幅表现雪景的手卷,蔡京在题跋中写道:“臣伏观御制《雪江归棹》,水远无波,天长一色。群山皎洁,行客萧条。鼓棹中流,片帆天际。雪江归棹之意尽矣。”蔡京在题跋中精准地描绘了画中景物,并且把雪景中呈现的萧条气氛表达得十分明确。从此幅作品的构图可知,其出自北宋早期的院体画传统,其中景的主体山水与屈鼎的《夏山图》十分相似。但是,在主体山形、树木的塑造上,《雪江归棹图》与王诜的《渔村小雪图》的处理手法相似。此作没有像《夏山图》一样采用硬瘦遒劲的笔法来刻画山石,而是用较为柔软、充满朦胧感的笔法营造了一种舒适的氛围,这一点亦与《渔村小雪图》相似,旨在表现江湖之景的精致。

徽宗的山水画注重诗意的表达,当代著名美术史学家薛永年认为这是一种“平易近人的小景山水”。

溪山秋色圖 绢本设色 97×53cm 宋 赵佶 台北故宫博物院藏

溪山秋色图 绢本设色 97×53cm 宋 赵佶 台北故宫博物院藏

雪江归棹图绢本设色30.3×190.8cm宋 赵佶故宫博物院藏

芙蓉锦鸡图 绢本设色 81.5×53.6cm 宋 赵佶(传) 故宫博物院藏

蜡梅山禽图 绢本设色 82.8×52.8cm 宋 赵佶 台北故宫博物院藏

徽宗的绘画中还有一类是诗、书、画合一的作品。在北宋晚期的文化环境中,只有少数人具备探索诗、书、画合一的条件。徽宗精于诗文、书画,具备实践的条件。他的《芙蓉锦鸡图》与《蜡梅山禽图》是此类的代表作品。

《芙蓉锦鸡图》和《蜡梅山禽图》的画幅尺寸几乎完全相同,构图、形制、画面寓意也都高度相似。从构图来讲,两幅作品都呈“S”形构图,以蜡梅和锦鸡作为画面空间的主体,留白处以题诗补全。作者对画面中的主要物象都进行了精细的描绘,山禽与锦鸡造型严谨,尽显画家写实功力。《芙蓉锦鸡图》中,神采奕奕的锦鸡目光延伸至两只蛱蝶,眼神充满了好奇。锦鸡栖落在芙蓉花上,压得枝丫有些摇摇欲坠。芙蓉枝茎皆以墨竹画法双勾,花叶以大片墨色渲染,从中可看出徐熙落墨法的运用。画面左下角的几株花丛柔而不弱,与芙蓉的粗壮形成强烈的对比。《蜡梅山禽图》中,两只山禽看向观者,神态安详恬静。画面中的蜡梅老干劲秀挺拔,枝丫上有数点白花,梅根旁簇拥着数株奇花异草,叶子皆以石青渲染,典雅庄重。

这两件作品被称为“御题画”,徽宗的“瘦金体”题诗起到了点睛画意的作用,而画面所呈现的氛围亦烘托了题诗的意境。《芙蓉锦鸡图》和《蜡梅山禽图》是徽宗绘画观念的具体实践,是目前所见最早、最成熟的诗、书、画合一的作品。

徽宗的绘画中还有一类特殊的作品,即祥瑞绘画。徽宗对于祥瑞图像非常热衷,不仅审定制作了千余册《宣和睿览册》,熟稔艺事的他还亲自绘制祥瑞图像,《瑞鹤图》《祥龙石图》《五色鹦鹉图》皆是他创作的此类作品。

瑞鹤图绢本设色51×138.2cm宋 赵佶辽宁省博物馆藏

《瑞鹤图》描绘的是一次显现于京城汴梁端门之上的祥瑞景象,徽宗在画作题跋中记载了此事:“政和壬辰上元之次夕,忽有祥云拂郁低映端门。众皆仰而视之,倏有群鹤飞鸣于空中,仍有二鹤对止于鸱尾之端,颇甚闲适。余皆翱翔,如应奏节,往来都民无不稽首瞻望,叹异久之。经时不散,迤逦归飞西北隅散。感兹祥瑞,故作诗以纪其实。”对于发生在政和二年(1112年)的这次祥瑞事件,徽宗亲自作画并书写事件的缘由,更赋诗一首以纪念这一盛况。

在徽宗的祥瑞题材作品中,《五色鹦鹉图》较为特别。画作描绘了一只五色鹦鹉栖息于盛开的杏花枝头,鹦鹉体态雍容、神情安逸,杏枝遒劲舒展,杏花怒放枝头。鹦鹉在宋人眼里颇为平常,《山海经》中就有关于鹦鹉的记载。但是五色鹦鹉还是有其特殊性,宋人罗愿《尔雅翼》中记载,鹦鹉“大抵五色者尤慧”。徽宗的五色鹦鹉来自岭表贡物,鹦鹉被古代文人称为“灵鸟”,文人学士多以鹦鹉自比。如此看来,徽宗對这只五色鹦鹉的喜爱有着深刻的政治含义,代表着一种收拢天下文士的心愿。

五色鹦鹉图 绢本设色 53.3×125.1cm 宋 赵佶 美国波士顿美术博物馆藏

开创典范:徽宗的绘画教育

徽宗雅好丹青,对绘画有深刻的认识。同时,他对宫廷绘画的现状并不满意,在建造五岳观时评价画工的作品“多不称旨”,因此“益兴画学,教育众工。如进士科,下题取士,复立博士,考其艺能”。当时的翰林图画院已无法满足皇室的审美要求和“四方承平”的政治需要。因此,画学应运而生,承担起徽宗所希望的“教育众工”与“考其艺能”的职责,成为徽宗改革宫廷绘画风格、实现皇室引导绘画审美趣味的工具与载体。

崇宁三年(1104年)六月,徽宗正式建立画学,使其隶属太学系统,归国子监管辖,同时颁布了办学章程。根据办学章程的要求,画学实行“三舍”考选法,其间需进行6次入学考试和若干次公试和私试。

画学的考试采取“诗题取士”的方式,考试分文化科目和专业科目两部分,并且会对考生进行分类,根据出身分为士流和杂流。士流和杂流在入学考试、教育培养、毕业除官等方面存在很大差异。大体来讲,士流学生是按照官员培养,毕业后可以进入文官体系;杂流学生按照画工培养,为的是提高翰林图画院的整体艺术水平。

画学规定了较为严格和详细的录取、考核、除官标准,极大地提升了学生的绘画技艺,具体可分为三等:“诸画笔意简全,不模仿古人而尽物之情态形色,俱若自然,意高韵古为上;模仿前人而能出古意,形色象其物宜,而设色细,运思巧为中;传模图绘,不失其真为下。”在此基础上,学生还需要进行文化科目的学习,包括儒家经典、文字学、书法等科目。

画学是在徽宗主导下的美术专科学校,是徽宗绘画理念的践行基地。画学采用“诗题取士”的入学、除官办法,目的是实践徽宗在绘画中关于诗意的表达。学生的日常学习中设置了字学、训诂、书法等课程,最终为“通画意”服务,体现了徽宗在绘画中强调“格法”的目标。画学在日常教学中十分重视培养学生对景写生的能力,就是为了达到绘画中的“形似”要求。另外,徽宗命令“每旬日,蒙恩出御府图轴两匣,命中贵押送院,以示学人”,这种一月三次的古画鉴赏、临摹活动也促进了学生对绘画的理解。

大观四年(1110年)三月,画学被撤销、并入翰林图画院。虽然徽宗朝的画学仅存在了6年,但其对绘画风格的发展具有重要的影响。画学客观上提高了画家的地位,如在服绯紫、佩鱼、俸值等方面都有优待。此外,画学还培养了如王希孟、战德淳、陈尧臣、张希颜等杰出的学生,这些学生创作的许多作品影响了中国绘画风格的进程。画学在并入翰林图画院后,不仅在考选、教学、管理、考核等制度方面影响了画家的培养,还因这些学生的进入而充实了翰林图画院的创作力量,扩大了画学艺术风格的影响力,使宫廷绘画的风格逐渐转向文人画方向,在绘画的诗意表达上做出了有益的探索,为元代文人画风格的最终定型提供了可供参考的基础。