湖南省池塘内循环流水养殖模式的推广应用

2020-08-21皮杰付莹余建波付松林李德亮

皮杰 ,付莹 ,余建波,付松林 ,李德亮

(1.湖南应用技术学院,湖南 常德 415100;2.湖南农业大学动物科学技术学院,湖南 长沙 410128)

渔业是我国农业的重要组成部分,在保障优质食物蛋白供应、改善居民膳食结构、维护水域生态安全、增加农(渔)民收入、提高农产品出口创汇能力等方面发挥着重要作用[1-2]。过去的五年,是我国生态文明建设和生态环境保护建设认识最深、力度最大、举措最实、推进最快的五年,也是我国淡水养殖绿色发展更加备受关注的时期。但是,渔业发展方式粗放、设施装备落后、资源日益衰竭、水域污染严重、效益持续下滑、质量安全存在隐患、现代渔业发展面临诸多挑战[3-4]。随着各地养殖水域滩涂规划的颁布实施,大量湖泊、水库等传统渔业水域被划为禁止养殖区,全国水产养殖面积大幅压缩,池塘作为水产养殖主要阵地的地位必将更加突出。如何进一步地通过转变发展方式,调整产业结构,推动池塘水产养殖绿色健康发展成为当前一个亟待解决的科学和产业问题。

池塘内循环流水养殖是由美国奥本大学在传统的池塘“开放式散养”模式基础上,提出的一种新型的池塘内循环流水“圈养”模式。该养殖模式引入工厂设施化养殖水处理理念,结合露天池塘生态养殖特点,充分利用自然光热和水面资源,是一种先进的养殖系统模式[5],较传统养殖模式具有节约水和土地资源,产量高,管理所需的劳动力少等诸多优势[6]。其核心的技术是“大水体养水、小水体养鱼”、“鱼类从散养到圈养、截污纳管分流”[7],既能够有效收集鱼类的排泄物和残饵,解决了普通池塘养殖产生的自身污染,又可以将收集的粪污转化利用,做到了变废为宝,从根本上解决了水产养殖水体富营养化及养殖污染问题[8]。这样既可以提高养殖效率,又提高经济效益和环境效益,还可以促进现代渔业更好、更快的发展的新型渔业模式,一经试点成功便成为研究的热点,并受到政府、企业和养殖户的青睐[9]。

湖南省是水产养殖大省,有水域面积135.33×104hm2,其中可养殖水域面积 64.2×104hm2,适宜开展稻田综合种养面积86.67×104hm2,2018年湖南省淡水养殖产量237.95×104t(居全国第四,2019渔业统计年鉴),渔业总产值逾605亿元。本文通过现场走访的方式,详细地调研了湖南省池塘内循环流水养殖模式的推广应用情况,分析其存在的问题,提出发展建议,以期为其在全省的大规模推广应用提供参考。

1 调查方法

结合文献资料和网络资源搜集信息,通过实地走访对湖南省各主要城市的技术推广站、养殖企业和养殖户等的调研,全面了解和掌握全省池塘内循环流水养殖模式的引进、示范和推广情况,并进行深入分析。

2 调查结果与分析

2.1 推广情况

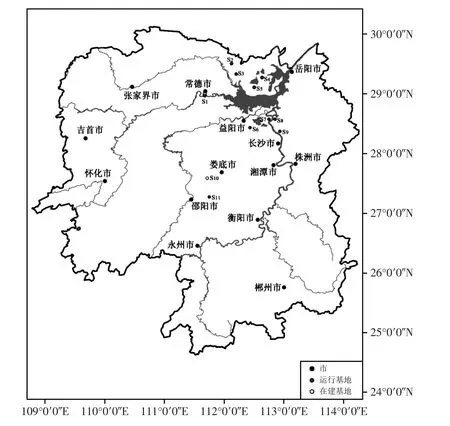

经走访调研发现,湖南省现有池塘内循环流水养殖基地11处,主要分布于常德、益阳、长沙等传统水产养殖集中区(图1)。其中,常德市3处(S1、S2和 S3),益阳市 3 处(S4、S5和 S6),长沙市 3处(S7、S8和S9),娄底市和邵阳市各1处(分别为S10和S11)。基地S6最早于2015年开始引进建设,S4、S5、S7、S8、S9 和 S11 于 2017年修建完成;基地 S1、S2和S3于2018年修建完成。

2.2 应用情况

目前全省池塘内循环流水养殖槽的建造材质主要为水泥砖墙和玻璃钢,其中水泥砖墙和玻璃钢材质建设水槽数量的占比分别为86.49%和13.51%。流水槽建造总面积12 130 m2,涉及池塘水域面积1 220×667 m2。流水槽占池塘面积比为0.21%~5.89%(表1)。池塘原位净化措施主要包括种植莲藕、搭建生态浮床和生态放养鲢鳙为主。异位净化措施主要是种植莲藕和放养鲢鳙两种,净化池面积只占池塘总水域面积的8.85%。养殖种类有鲈、草鱼、异育银鲫“中科三号”、鲤、鳙、湘云鲫等,名特优种类的养殖占4.67%。所有的养殖基地均未安装粪水分离装置。

图1 湖南省内池塘内循环流水养殖基地推广情况

表1 湖南省池塘内循环流水养殖应用情况

3 讨论

池塘内循环流水养殖模式具有高效、绿色、可控的特点,促进了水产养殖模式的转型升级[10],但建设成本高、投资大、近几年养殖效益不理想导致不同地区推广数量不同。目前,该模式已在江苏、浙江、上海、安徽、山西、福建、湖北、广东、四川、重庆等 18个省份示范推广[8,11],“水槽”总面积达 35×104 m2[12]。2017年底安徽省流水槽数量就达246条[13],浙江省流水槽数量已达530条[14],重庆市示范推广面积4000×667 m2以上[15]。尽管湖南省于2015年就引进、建成并运行了池塘内循环流水养殖模式,目前全省养殖水槽的数量只有111条。单条流水槽的建设成本在5~7万元[5],为推广池塘内循环流水养殖技术,重庆市将此纳入渔业产业化发展政府补贴项目[15]。湖南省对于推广池塘内循环流水养殖模式的财政支持力度较小,从而导致省内养殖户的建设积极性较低,推广应用相对滞后。因为现代池塘养殖只有突破技术密集、资金密集这2个门槛,才能把控池塘养殖现代化的发展趋向[13],所以政府应在财政上加大支持力度,以助推池塘内循环流水养殖模式在湖南省内的推广应用。

池塘内循环流水养殖系统主要由曝气推水系统、半自动投饵系统、集聚式养殖池、集污收集系统和流水净化池塘五部分组成[16]。养殖池塘的建造是保证整个养鱼过程顺利实施的关键,应确保池塘规格与设计方案规定的标准一致[17]。集中养鱼区占池塘整体面积比一般为 1.5%~3%[5,13,18],湖南省内的池塘内循环流水养殖流水槽占池塘面积的比例0.21%~5.89%,由于缺乏相应的基础研究,设计建造相对不规范,流水槽所占池塘比例参差不齐。目前,国内运行的水槽材质有:水泥槽、玻璃钢槽、不锈钢槽、PVC槽、土工膜等,以水泥槽和玻璃钢两种为主[5],且逐步向玻璃钢等新材料过度。湖南省内养殖流水槽的材料以水泥砖墙为主,占86.49%,处于借鉴模仿阶段。水泥砖墙材质的水泥槽需固化,从而改变了池塘原有结构。因此,省内相关单位、技术人员应积极前往省外调研、学习,开发新材料,形成新技术。

池塘内循环流水养殖模式已在全国范围内推广,涉及的养殖品种有青鱼、草鱼、三角鲂、湘云鲫、杂交鱧、七星鲈鱼、加州鲈鱼、罗非鱼、杂交太阳鱼、中科3号鲫鱼、杂交黄颡鱼、斑点叉尾鮰、鲻鱼、锦鲤和南美白对虾等[10,14,19-27],基本已完成由常规养殖种类向名特优品种转型。目前,湖南省主要以常规养殖种类为主,名特优养殖在已运行的流水槽中只占4.67%,处于初步探索阶段,且都由养殖户或养殖企业自行探索。各地根据不同的地域特征开展了大量的基础研究,形成了专利、标准、软件著作权、论文等技术体系,其关键技术研究、系统应用势头和配套技术的推广扩散都表现出良好的格局[28]。为此,湖南省内的科研、科技工作者应加大对池塘内循环流水养殖的基础研究,不断调整养殖种类结构,逐步由常规种类向经济价值更高的名特优品种转型,形成适应本地区的配套技术和推广模式。

池塘内循环流水养殖模式最大的亮点就在于可以通过集污系统将养殖过程中所产生的粪便和剩饵通过集污系统收集,进行脱水处理,制作高效有机肥,用于蔬菜、瓜果、苗木等种植[29]。未能收集到的的粪便剩饵以及溶于水体的营养元素可通过植物(水蕹菜、水稻、水芹菜、茭白等)和净水鱼类(鲢鱼、鳙鱼等)加以净化处理。尽管湖南省内池塘内循环流水养殖基地的养殖水体进行原位净化和异位处理,但方式相对单一,且吸污装置(单泵)吸污效果不理想,且所有基地均未进行粪水分离,水质处理与净化效果不理想。周陆等(2017)对集污收集系统进行两次改进,由单泵手动吸污到双泵手动吸污再到双泵自动吸污,使收集率由29.17%、39.65%提高到84.12%[22]。根据生物量测算,净化区1 kg/m2水生植物可消纳水体氮 0.4 g、磷0.025g,1 kg鳙可以吸收氮 14.5 g、磷 0.6 g,鲢可以吸收氮 4.9 g、磷0.85 g[13]。陈家长等(2007)研究表明,鱼(鲢鳙鱼)、蚌混养对主养区养殖废水总氮和总磷的除去率分别为 23.49% 和41.21%[30]。因此,可充分利用动物和植物,形成水面有“菜”、水中有鱼和水底有贝的立体式净化方式,加强对养殖水体的原位净化和异位处理以及粪便残饵的收集与循环利用,达到零排放,实现鱼类可持续生态养殖[22]。

在推广应用的过程中,各地区并不是按部就班,而是在吸收的过程中加以创新。创新的模式主要包括:池塘内“循环流水养殖+垂钓”的生产与经营模式[29]和多品种综合混养模式[31-32]。“循环流水养殖+垂钓”的生产与经营模式使得商品鱼价格极具优势,远远高于普通养殖的塘口价,养殖效益明显提升[29],加速第一产业与第三产业有机结合。当前,湖南省池塘内循环流水养殖基地主要分布在传统的水产养殖集中区,而湖南省被誉为“千库之省”,省内拥有水库 14 098座,尽管新一轮的养殖水域滩涂规划将大多数水库被划定为禁止养殖区,但并非所有的都划定为禁止养殖区,那些处于养殖区内且适宜开展养殖的小型水库可采用新的浮式的池塘内循环流水养殖系统[33-34],创新养殖方式,以此发展地域特色。

4 小结

池塘内循环流水养殖是一种生态环保的养殖方式,在引进、示范和推广应用过程中应加强其基础理论研究、创新,结合当地特色,科学设计与建造,合理推广与应用,助推湖南省渔业产业结构的转型升级,实现渔业优质、绿色、健康和可持续发展。