玉米茎秆第三和第五茎节穿刺强度遗传模型选择

2020-08-21董绍斌任在斌刘育生邓丽娟

肖 梅,董绍斌,任在斌,刘育生,潘 琳,邓丽娟,黄 强,2

(1.四川省原子能研究院,四川 成都 610101;2.辐照保藏四川省重点实验室,四川 成都 610101)

玉米倒伏是由不同因素引发的茎秆从直立状态到倒折或倾斜的现象。倒伏不仅影响玉米产量和品质,还影响玉米的机械化收获,一旦倒伏发生造成农业生产成本的上升。当前,我国玉米品种特性要求和栽培水平不断提高,密植成为提高玉米产量的重要方式之一,这就造成了密植与倒伏之间的矛盾更为明显。很多学者从不同角度, 利用不同方法研究玉米倒伏问题,关于茎秆解剖特征的研究包括硬皮组织厚度、胞壁加厚的细胞含量和维管束鞘厚度等;关于茎秆质量性状的研究包括茎秆压碎强度、硬皮穿刺强度、茎秆折断强度和拉弯强度等;关于茎秆化学成分的研究,包括穗下节间含水量、非结构可溶性碳水化合物含量和灰分含量等[1]。马延华[2]利用不同抗倒伏类型玉米品种对茎秆地上部第3节抗穿刺强度与化学成分含量的相关关系进行了研究,结果表明,茎皮抗穿刺强度与酸性洗涤木质素和酸性洗涤纤维含量呈显著正相关,认为提高玉米茎秆中木质素和纤维素含量是提高玉米抗倒伏能力的重要途径之一。刘小刚[3]利用不同RIL群体对第3茎节的穿刺强度进行了遗传分析,认为符合3对加性-上位性主基因+加性多基因遗传模型,茎秆强度同时受到主效基因和微效多基因控制,且在特定环境下主基因与多基因具有相近的遗传效应。Stojsin等[4]对茎秆倒伏性研究得出控制倒伏以加性和显性效应为主,且加性值高,穗位下节间长度以显性效应为主, 穗下节间含水量以加性效应为主,认为后者可以作为抗倒性鉴定的良好指标。Koinuma[5]研究根倒伏阻力值(HPR)的遗传力后也发现是以加性效应为主,表明抗倒性是受多基因控制的数量性状,必须通过轮回选择累加有利基因才能改良。培育抗倒伏自交系是选育抗倒伏杂交种的前提。显然,玉米抗倒性是一个极为复杂的数量性状,已成为玉米抗倒育种的制约因素。只有深入了解玉米倒伏性机理,才能更好地指导育种和生产,选育出抗倒伏性强的玉米品种。丰光[6]对不同玉米杂交种茎秆进行穿刺试验,研究茎秆穿刺与倒伏性的关系。结果显示,地上部第3茎节穿刺能较好反映出穿刺阻力与倒伏的关系,茎秆穿刺阻力与倒伏性呈极显著相关。而另一项研究也表明,倒伏性与种植密度、茎秆拉力、茎秆穿刺力、茎粗、株高和穗位具有极显著相关性,是影响茎秆倒伏的主要直接因素[7]。因此,茎秆穿刺强度可以作为测量玉米倒伏的指标。本研究采用主基因与多基因遗传分析方法[8],对玉米地上第3茎节和第5茎节进行穿刺,通过测定玉米茎秆穿刺强度,比较玉米不同茎节(不同倒伏类型)穿刺强度的遗传特点,为玉米抗倒伏育种提供一定理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料及田间试验

玉米自交系“B73”和“Mo17”构建6 世代遗传群体。2016年夏在四川德阳组配F1,2016 年冬在海南三亚组配BC1、BC2和F2群体。2017年在四川崇州试验基地,6世代群体同期播种,不分离世代P1、P2和F1群体各播种5行,每个群体50株,分离世代BC1、BC2各播种10行,每个群体100株,F2群体各播种30行,共计300株。小区种植密度60000株/hm2。在玉米完成授粉后15 d,避开行两端的边株,取正常生长玉米植株调查表型性状。

1.2 穿刺仪

采用石家庄世亚科技有限公司生产的SY-S03植物茎秆强度测定仪(量程5-500N,分辨率0.1N,精度±0.5%),进行茎秆穿刺强度测定(图1),穿刺强度单位为牛顿(N)。

1.3 数据收集及分析

在玉米开花授粉后15d的灌浆期(茎秆易倒折时期)对地上第3茎节和第5茎节中部椭圆形短轴方向垂直于茎秆进行穿刺,穿刺仪记录瞬间穿透茎秆表面韧皮组织的最大力数值。

2 结果与分析

2.1 表型数据分析

从图2和图3看出,不分离世代P1(B73)第3茎节和第5茎节穿刺强度平均值均低于P2(Mo17),说明“B73”的耐穿刺性低于“Mo17”。2个亲本组配的单交种的F1代第3茎节和第5茎节穿刺强度平均值均高于亲本,说明本研究采用的群体茎秆韧皮组织耐穿刺性具有杂种优势。分离世代F2群体和BC1群体第3茎节穿刺强度频率分布基本呈双峰分布,且偏分离, BC2群体呈多峰分布(图4-图6),说明玉米茎秆第3茎节耐穿刺性属于数量性状,且不完全符合经典的数量性状遗传,存在主基因的控制和多基因的影响。从图7-图9可以看出,分离世代F2、BC1和BC2群体均呈单峰分布,但存在偏分离,同样说明玉米茎秆第5茎节耐穿刺强度的遗传存在主基因的控制和多基因的影响。

2.2 主基因+多基因遗传模型的选择

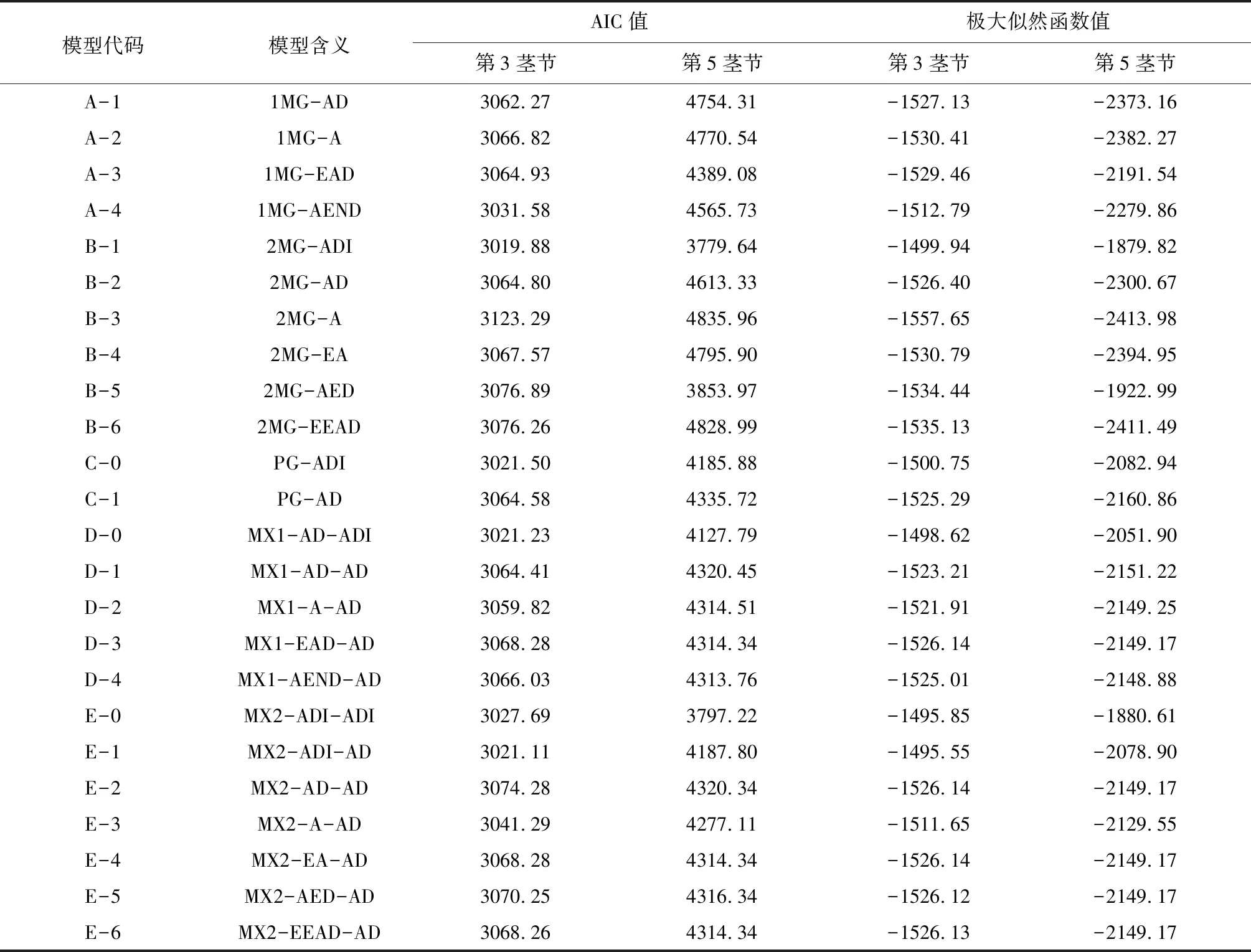

利用植物数量性状主基因+多基因混合遗传模型的6世代(P1、P2、F1、BC1、BC2和F2)联合分析,估算获得1对主基因(A类模型)、2对主基因(B类模型)、多基因(C类模型)、1对主基因+多基因(D类模型)、2对主基因+多基因(E类模型)共5类24种遗传模型的极大似然函数值和AIC值(表1)。根据遗传模型的选取原则,即AIC值最小准则,选取AIC值最小及与最小AIC 值比较接近的一组遗传模型作为备选模型。结果显示24种混合模型中,玉米茎秆第3茎节穿刺强度的B-1(2对加性-显性-上位性主基因模型)和E-1(2 对加性-显性-上位性主基因+加性-显性多基因混合遗传模型)模型的AIC值相对较小,作为备选模型。而第五茎节穿刺强度的B-1(2对加性-显性-上位性主基因模型)和E-0(2对加性-显性-上位性主基因+加性-显性-上位性多基因模型)模型的AIC值较小,作为备选模型。

表1 B73×Mo17组合群体各遗传模型的AIC值

MG:主基因模型;MX:主基因+多基因混合模型;PG:多基因遗传模型;A:加性效应;D:显性效应; I:互作;N:负向;E:相等;下画线表示AIC 值相对小,用于最适遗传模型检验。

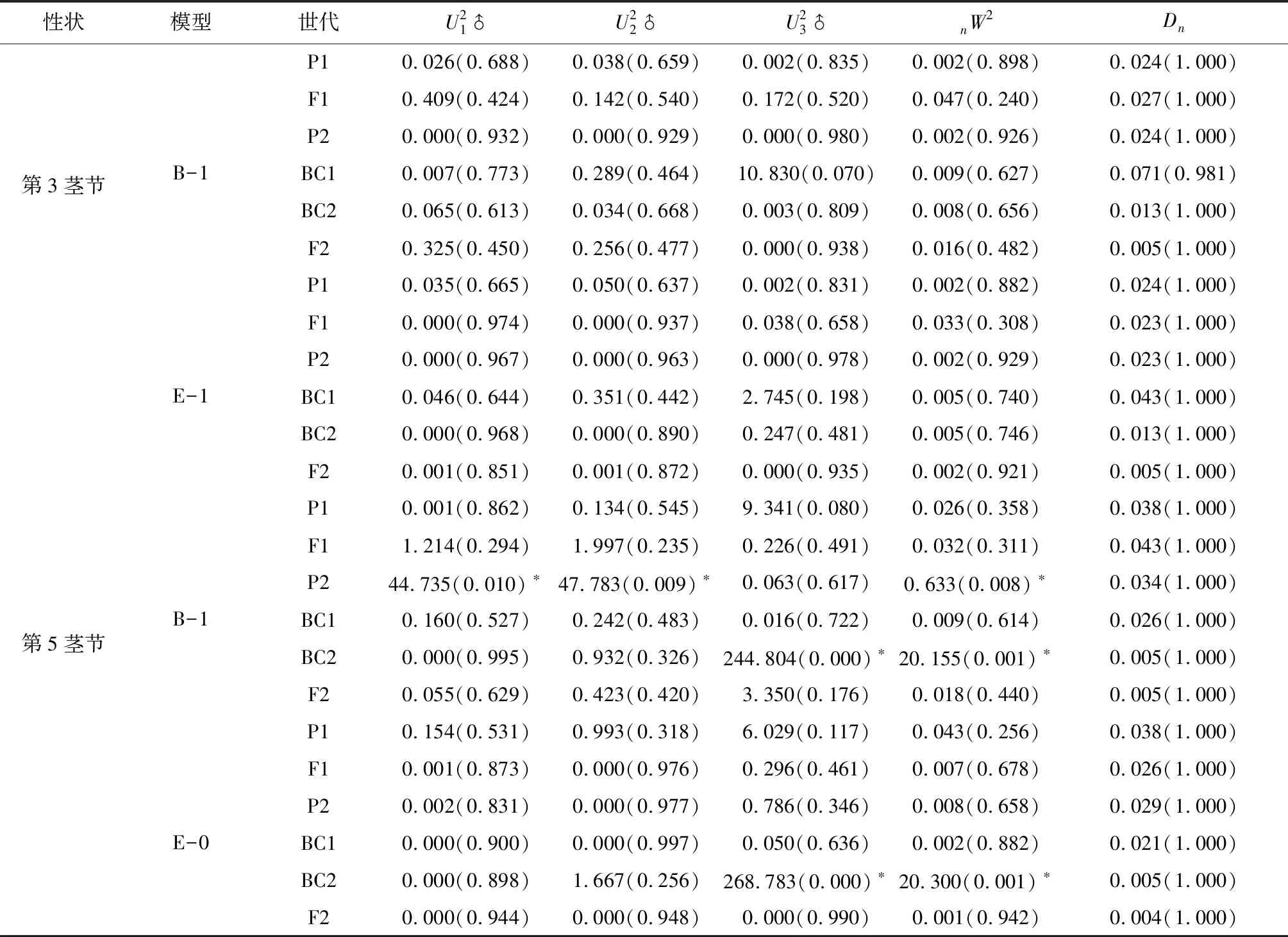

2.3 候选模型的适合性测验

3 结论与讨论

玉米茎秆穿刺阻力是反映玉米茎秆抗倒特性的一个较好的综合性状, 以茎秆穿刺方法研究倒伏性的报道在国内有少量报道[11-13]。本研究利用6个世代主基因-多基因遗传分析方法开展玉米数量遗传性状茎秆抗倒特性是行之有效的,研究结果也是和前人相符或相近。我们的研究表明玉米茎秆第3茎节的穿刺强度的最优遗传模型为2对加性-显性-上位性主基因模型,而第5茎节穿刺强度的最优遗传模型为2对加性-显性-上位性主基因+加性-显性-上位性多基因模型,与前人的研究是较为一致的。王军[12]利用P1、P2、F1、BC1、BC2、F26个世代对糯玉米的穿刺强度的遗传规律进行了研究,结果表明糯玉米茎秆穿刺强度遗传受2对加性-显性-上位性主基因+加性-显性多基因共同控制,与我们的研究结果较为一致,都是收到2对加性-显性-上位性主基因的控制。丰光对2个遗传群体第3茎节穿刺强度的研究表明,该性状符合1对加-显主基因+加-显-上位性多基因遗传模型,与我们的研究存在差异。这可能是由于使用的遗传群体和环境差异造成的。后者试验区域纬度更高(北京),而我们和王军的试验区域纬度更低(四川和江苏),结果也较为一致。因此,我们推测玉米茎秆穿刺强度的遗传规律,受到光温的影响较大,需后期进一步验证。本研究中,第3茎节和第5茎节的穿刺强度遗传规律存在差异,但均受到2对加性-显性-上位性主基因的控制。下一步,将对最优模型的遗传参数进行估计,为抗倒伏自交系选育提供理论支撑。

表2 B73×Mo17组合群体第三茎节和第五茎节遗传模型适合性检验