新中国成立70年来农民概念的演化 及其职业化培育策略

2020-08-20巩建婷宁永红姜丽杰

巩建婷 宁永红 姜丽杰

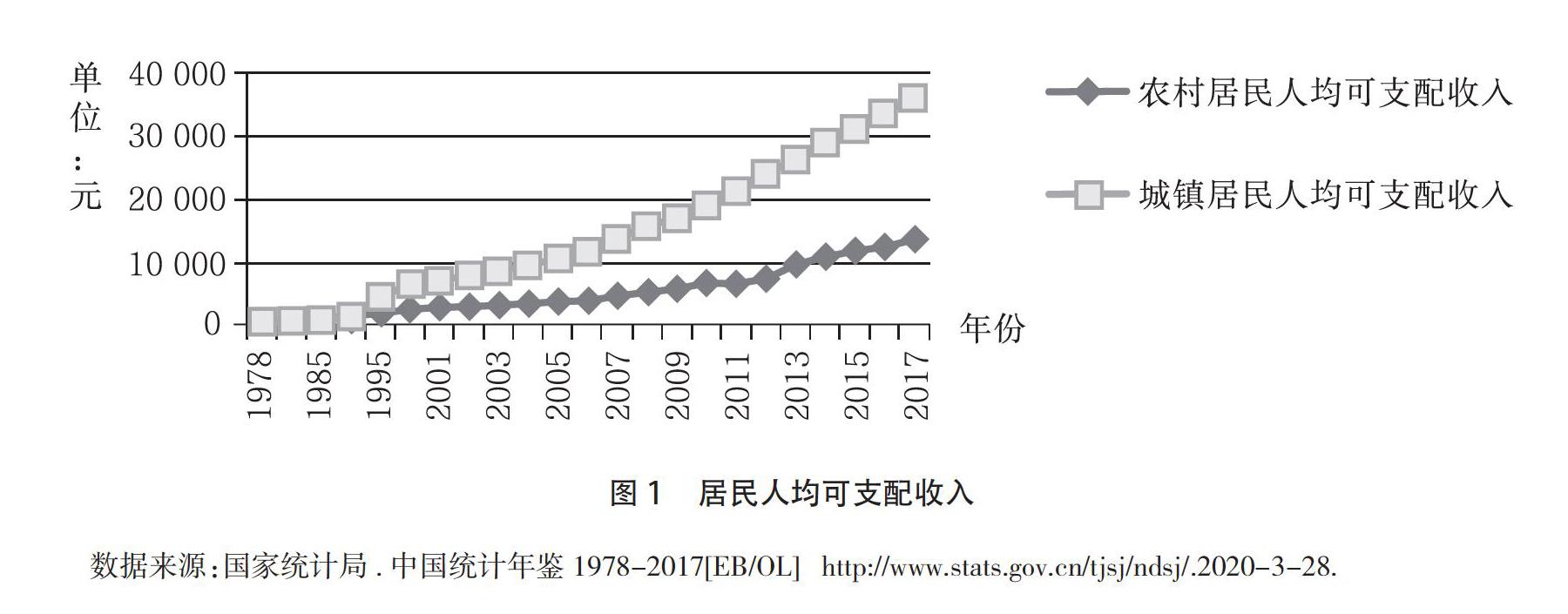

摘 要:自十九大报告提出乡村振兴战略以来,培育一批具有较高素质的新型职业农民成为全党工作的重中之重。新型职业农民是在我国农业现代化进程中提出的一个新概念,是随着时代的发展由最初的农民、新型农民、职业农民演化而来的。新中国成立以来,“三农”问题一直是我们党和国家高度重视的重大战略问题,而受农业劳动生产率不高、农民收入低且不稳定、农村基础设施不完善、农民社会保障法律制度缺失、农民资格认证不足、农民职业素质不高等一系列内外因素的影响,“农民”难以成为有吸引力的“职业”,为此提出相应的农民“职业化”培育策略。

关键词:新中国成立;农民概念;农民职业化

作者简介:巩建婷,女,河北科技师范学院职业教育研究院2018级硕士研究生,主要研究方向为职业教育管理;宁永红,女,河北科技师范学院教授,硕士研究生导师,主要研究方向为职业教育管理;姜丽杰,女,河北科技师范学院职业教育研究院2017级硕士研究生,主要研究方向为职业教育管理。

中图分类号:G720 文献标识码:A 文章编号:1674-7747(2020)06-0070-08

新中国成立以来,“三农”问题一直是党和国家高度重视的重大战略问题。进入21世纪以来,随着我国农业现代化进程步伐的加快,职业农民的培育逐渐成为了党和政府高度关注的问题,同时也是学者们一直在研究和探讨的领域。以知网为检索源,以职业农民或农民为检索词,查阅了从1949至2019年范围内的期刊、报纸、硕博士论文等,共检索出9 000多篇文章。通过对不同时期文章篇名、内容的分析可以看出,在不同的历史时期,学者的研究和政策的规定都赋予了农民不同的内涵,从农民、新型农民、职业农民一直演变到今天的新型职业农民。从身份农民到职业农民的演变与转换适应了我国农业经济发展的需要,只有正确理解职业农民的内涵、分析现代农业发展需要什么样的职业农民、以及明白制约农民成为一个职业的因素是什么,才能进一步探讨如何培育职业农民,以及如何为职业农民的成长创造环境。

一、从身份农民到职业农民的发展历程

农民这一称谓最初指的是身份,是相对工人、知识分子而言的,指的是从事农业生产劳动的人。随着家庭联产承包责任制的实施、乡镇企业的快速发展、土地制度的改革、农业规模化、产业化进程的加快,农民的称呼也随之发生了改变,如“果农”“农民工”“种植专业户”“新型职业农民”等。这不仅是称谓上的变化,其内涵也随之发生了很大的改变。本文对其发展历程进行了系统的梳理,以便于我们对新型职业农民概念的进一步理解,增强对职业农民培育的针对性。

(一)农民最初是一个身份

从户籍和地位上看,农民最初是一个身份。1953年,我国完成土地改革,每户按照人口分得土地,改变了过去农民与地主之间的依附关系,农民的身份是家庭生产经营者。1958年,中国农业生产队体制由农民生产合作社改组成人民公社,这一体制的最大特点是平均分配。一个农民不管其一天的实际劳动质量与数量,只要他参加一天的劳动都可以获得同样固定的工分,到年末按每个人在一年里累计的工分进行分配。平均分配必然导致农民的劳动积极性不高,使得这一时期的劳动生产率处于停滞状态。此时的农民是农村集体经济组织的成员,主要以农业生产为主,无论是户籍管理数据还是官方报道,均显示中国当时拥有7.9亿农民,也就是说,大多数人都持有农业户口,非農人口所占比例很小。总之,此时的农民代表着一种身份,是指文化水平低、生产经营意识缺乏、具有农村户籍限制、居住在农村、从事着简单的农业生产劳动的群体。

(二)新型农民的出现

新型农民这一概念最早出现在1987年,孔祥庚在《云南教育》上的文章中提出此概念。文章指出,庄户乡对青年进行科技教育,促进了他们在种植、养殖方面的收入大幅提高,这样的农民被称为“新型农民”,“新”代表着收入的提升[1]。1989年,青龙满族自治县政府以“发展初级职业技术教育,培养新型农民”为题,对青龙满族自治县的新型农民培育经验进行了报道。然而,文中并未对什么是新型农民进行探讨,更多地只是介绍了以下内容:上个世纪80年代初期,在初中开设专业技术课和农村经济课、在职业学校开设果树专业和养兔专业课,对学生进行职业技能培养;与高校合作对农民进行短期的技术培训,结合燎原计划对农民开展文化技术教育等,并指出,接受这种形式的教育和培训出来的就是“新型农民”。[2]后来,新型农民的提法也在相关省份的报纸上出现。1999年,新型农民的概念出现在政府文件中,温家宝同志在开展“跨世纪青年农民科技培训工程”的批示中提出,要培养造就一大批觉悟高、懂科技、善经营的新型农民。2005年,《国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出,要培养“有文化,懂技术,会经营”的新型农民。此时的新型农民相较传统农民而言,需要具备较高的文化、科技、思想、经济管理等多方面的素质。2006年,中央一号文件提出要建设社会主义新农村,而建设社会主义新农村需要一批懂技术、会管理的新型农民作支撑,新型农民这一概念也随之而出,此后的政府文件中基本都沿用这一称谓。

(三)职业农民的提出

在土地制度进一步改革的背景下,职业农民的概念随之出现。随着城乡壁垒的打破,城镇化进程的加快,年轻力壮的劳动力出去打工,在农村从事农业生产的人员多是妇女和老人,农业生产率相对较低,农村的土地出现了粗放经营、闲置浪费现象。农村耕地大幅度减少,家庭联产承包责任制已经成为规模化、现代化农业生产的障碍,转让土地使用权成为了国家高层新的战略决策。2001年,全国出现了农村土地流转的势头;2002年,《中华人民共和国农村土地承包法》的颁布标志着我国正式从法律上确定了农村土地承包经营权的转让;2004年的《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》、2005年的《农村土地承包经营权流转管理办法》等一系列相关法律法规颁布实施。土地制度的改革进一步提高了农村土地的使用效率,为农业产业化奠定了政策基础,有利于农民专业化、职业化的快速形成,进而为职业农民的提出奠定了基础。2003年,邓聿文以“从传统农民到职业农民”为题,用事例介绍了长三角地区涌现的职业农民群体。文中提到一位陈姓浙江人承包了土地,雇佣工人种植绿化苗木,将农产品生产和销售完全市场化,此类人被称为职业农民[3]。同时,邓聿文还把农忙时来江浙这种劳动力短缺的地方进行播种与收割的农民称为“季节性职业农民”。2005年,在《关于实施农村实用人才培养“百万中专生计划”的意见》中,首次提出了培养职业农民。

(二)内在因素

1.农民从业资格认定标准低,入门容易。从19世纪开始,在农民的职业化培育过程中,西方发达国家就非常重视农民的资格认定,而我国在农民的资格认定方面略显不足,任何人都可以当农民,从而也就削弱了这一职业的吸引力。从资格认定的标准来看,我国农民获得证书的标准相对较低。首先是获得证书所需的时间较短。例如:在《绿色证书制度管理办法》中,对获得证书的规定是“比较系统地了解本岗位的生产和经营管理的基础知识,每个岗位的专业知识包括3到5门课程,300学时左右”;而在法国,获得农业证书所需的时间相当长,需要3至5年的农业实践,如果想要经营农场,则还要接受200小时以上的专业培训。[11]其次是认定标准涉及的核心要素少。《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中对新时期新型农民所应具备的素质提出了明确的要求,即要具有较高的文化素质、科技素质、思想素质、经济管理素质等。当前,我国认定标准的关注点是农民的文化素质和科技素质,而经济管理素质以及思想素质还未在认定的标准之内。从资格认定的类别、级别来看,我国缺乏对资格证书的分類分级,并未针对具体的农业产业提供相应类别的资格证书,无法体现不同类型农民的职业特征。

2.农民各方面偏低的素质也是农民职业化培育的不利因素。农业现代化的核心是要通过农业生产的规模化、标准化、专业化以及集约化,最终形成农业社会化的大生产。农业现代化的实现需要一支高素质的职业农民队伍,这些素质包含:文化素质、科技素质、法律素质、思想道德素质等。这些素质既是区分职业农民与传统农民的重要标识,也是农民成为有吸引力的职业的内在要求。农民必须要具备较高的文化素质,这是农民其他方面素质得以发展的基础。而据有关资料显示,我国农村劳动力的文化素质整体偏低,我国现有的4.8亿农村劳动力中,小学以下学历的占比38%,初中学历的占比50%,高中学历的占比不足10%[12]。农业现代化的实现要求农民具有一定的科技素质,但由于目前农民普遍缺乏科技知识和培训,因而难以将最新的科技成果应用到农业生产中。现代农业的发展要求农民具备一定的法律素质,然而我国农民的法律素质整体偏低,其法律观念不强,法律知识欠缺,用法能力较弱,在个人利益受到侵害时不会通过法律途径进行维权。在市场经济下,农民把追求经济利益作为首要目标,使得部分农民不惜以丧失个人道德和触犯法律为代价来谋求利益,市场上售卖假农药、假种子的现象屡见不鲜,这就要求对农民进行正确的价值观引导,加强农民的思想道德建设。

三、农民职业化培育策略

使农民成为一个职业是一个长期的、系统性的、复杂的工程,涉及众多方面。对制约农民成为有吸引力的职业的内外因素进行分析,可以进一步明确对农民职业化培育的策略不仅是要加强对农民的培训,还应该包括从根本上改变农业生产的环境、完善农民社会保障制度、稳定农民的收入、加快农业现代化的进程。这样才能让农民成为让人羡慕的职业。

(一)加快发展现代农业,改善农业生产环境

我国农业的发展还是极大地依赖自然坏境与人力,所以发展现代农业,减少农业生产对自然环境与人力的依赖以及改善农业生产环境是使农民成为一个职业的必要条件。前期,我国在农业生产过程中的环境保护意识淡薄,农业生产环境遭到了严重的污染和破坏。同时,自然灾害的频发,加剧了农业生产的不稳定性,加大了农民从事农业生产的风险。这就需要通过发展现代农业,广泛应用科学技术减少自然灾害对农业生产的冲击,保证农业生产的稳定性。同时,通过引入现代化的农业生产方式、组织管理方式来发展生态农业、绿色农业,合理利用自然资源,保证农业生产的可持续性。当农业生产还是依靠人力而非机器作业时,这就意味着农民所要付出的精力和时间将远远超过其它职业所需要的劳动强度和劳动时间。因此,我国农业必须引入现代化的农业生产工具,推动农业机械化的发展,利用机械代替人力、畜力,降低农民的劳动强度,减少农民的劳动时间,让农民以更少的投入获得更多的产出,这样才能让农民成为一个有吸引力的职业。

(二)落实乡村振兴战略,改善农村生存环境

自党的十八大报告提出乡村振兴战略以来,改善农村生存环境成为了政府工作的一项重要任务。现如今,农村还普遍存在“脏乱差”的现象,农村基础设施不完善,在交通、医疗、教育等方面难以与城镇相比。农村生存环境的好坏是人们是否选择当农民的一个重要影响因素,因此必须从根本上改善农村生存环境。政府要加大对农村基础设施建设的投入,加快供水、供电、信息、交通、教育等基础设施的建设,创造良好的投资环境,以此来吸引外资,同时还可以吸引城市高素质人才从事农业生产,激发潜在的职业农民从事农业生产。调查显示,57.39%的农科大学毕业生暂时没有务农意愿,而农村基础设施的改善将在很大程度上提升他们面向农村就业的意愿。在加大农村基础设施投入的同时,要合理布局农民生活空间,配置公共基础设施,着力构建便捷的生活圈、完善的服务圈、繁荣的商业圈,让农村居民过上更舒适的生活。要破除城乡二元结构,加快推进城乡一体化发展,促进城乡资源互补、人才自由流动。

(三)转变传统价值观念,提升农民职业认同

最初的农民是在城乡二元结构背景下、基于市民提出的一个概念。城乡二元结构对农民设置了许多歧视性限制,对农民身份的歧视一直延续至今,农民变为了社会地位低下的代名词。人们对农民所持有的这一观念,导致农民想跳脱出农门,改变其社会地位。现如今,农民从身份向职业的转变,除需具备一定的外在环境外,还需逐步转变人们的传统观念,让农民回归主流社会,提升农民的职业认同。为此,政府要加大宣传力度,通过电视、网络、报刊等多种渠道宣传优秀农民和他们的先进事迹,评选优秀的职业农民,为其颁发荣誉证书,给予一定的物质奖励,以此来激励和带动更多的农民从事农业生产,提升农民的职业认同感。此外,政府要搭建交流平台,定期组织农民参加优秀农民的经验交流会。一方面,可以帮助农民学习和借鉴其他人的农业生产经验;另一方面,可以加强对农民思想的熏陶,增强农民对美好未来的憧憬,提升其职业自信心,进而提升其职业认同感。此外,还要在农民的培训内容中融入职业规划培训,因为职业规划事关农民职业发展的方向和目标,因此需让农民有清晰的职业规划,让农民能够从思想上对自己所从事的职业有清晰的认识,真正实现农民从身份到职业的转换。

(四)提高农业生产率,稳定农民的收入

要提高农业生产率,需提高土地—劳动比率、土地生产率以及产值转化率。首先,提高我国的土地—劳动比率需进一步完善土地流转制度,以多种形式流转土地的承包经营权,推动农业发展的规模化和集约化。其次,提高土地生产率需进一步提高农业科技水平,加大对农业技术的科研投入,建立健全农业科技推广体系,引导农民将最新的科研成果应用到农业生产中,进而提高农业生产率。最后,农民要进行农产品的深加工,提高其附加值,同时要注重农产品的品牌创建,利用互联网技术开创新的营销方式,加大农产品的营销力度,不断探索新的经营模式。在通过提高农业生产率来提高农民收入的同时,还需拓宽农民的增收渠道。要激活农民的土地资产,提高农民的土地资产权益,增加农民的财产性收入。据计算,如果全国30%的农村闲置和低效用地能通过“地票”的方式盘活,农民人均可一次性增收5 000多元。政府可以通过多种方式加大财政补贴,如规模经营补贴、贷款贴息、以奖代补等方式,对失地农民以及参加培训的农民给予补贴,把符合条件的各类劳动者全部纳入培训补贴的范围,做到政策上的普惠性和全覆盖性。

(五)完善社会保障制度及法律法规建设,为农民提供职业保障

农民作为我国公民的组成部分,应当与城镇居民享有同等的社会保障权。但由于受城乡二元体制的影响,一直以来,农民难以与城镇居民享有同等的国民待遇。在新时代背景下,我国农民还面临着失业、失地、养老等诸多难题,而我国仅有的关于社会保障的法律法规是于2010年10月28日颁布的《中华人民共和国社会保险法》,这部法律已难以应对新形势下农民的生活和工作现状,存在涵盖面较窄且缺少具体实施细则的问题[13]。例如:在失业保险方面,规定失业人员需符合下列条件才可以领取失业保险金,即失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的、非因本人意愿中断就业的、已经进行失业登记并有求职要求的,这三个条件明显将许多农民排除在外。在关于失地补偿方面,《中华人民共和国社会保险法》只做了原则性的规定,缺少相应的实施细则,这使得农民在失去土地后很难得到相应的社会保障。因此,急需完善社会保障制度的法律法规,建立起覆盖城乡居民的社会保障制度。地方政府可根据当地的实际情况制定具体的实施细则,从法律层面保障农民的合法权益,而不是停留在政策层面。

(六)实施职业资格准入制度,提高农业从业人员职业标准

建立并完善农业从业人员职业标准,应实行严格的农业从业人员资格证书制度以及建立相应的考核制度。首先,应提高资格证书的认定标准,农民若想获得资格证书必须接受严格的农业职业教育和培训。从获得证书所需的时长来看,必须在现有基础上进行延长,保证农民掌握系统的理论知识和较强的实践技能。例如,在德国,若想成为一名农民至少需要6年的时间。他首先需要到农场实际操作3年,学习实践技能,而后到政府办的农业学校接受3年的理论教育;从所需掌握的职业素质来看,则必须掌握相应岗位所需的各种专业知识和操作技能。[14]其次,要实行资格证书的分类分级。现在农业的分化已非常明显,因此要根据不同岗位所需的职业素质设定不同的认定标准,对资格证书进行详细的分类。在分类的基础上,按照不同的职业技能水平要求进行分级,高级别证书的获得必须以低级别证书的获得为前提。此外,也应建立一套科学合理的考核制度,明确考核主体、考核对象、考核指标、考核内容、考核时长与考核方式,从而保证农民所获证书的含金量。

(七)加强培训,提高农民职业素质

提高农民职业素质最快最好的方式就是对农民的进行职业培训。完善农民培训的组织体系,充分整合各部门资源,使各部门资源得到合理的配置与充分的利用。要加大农民培训的资金投入,保障农民培训有稳定的经费来源。在政策上,要做到普惠性和全覆盖性,把符合条件的各类劳动者全部纳入培训补贴的范围。在培训的内容上,要改变以往单一的实用技术培训,让农民得到综合知识的培训,将职业道德、职业规范、工匠精神、质量意识、法律意识、安全环保、健康卫生等内容贯穿培训的全过程,提高农民的职业素质。在培训方式上,要创新农民培训方式,加大广播、网络、电视等现代技术在培训中的应用,使农民培训不再仅仅局限于传统的手把手、面对面的形式,而是更趋向多样化与创新化,扩大培训的覆盖面。

参考文献:

[1]孔祥庚.普及科技教育 培育新型农民——庄户乡长期坚持自办农业科技职业班[J].云南教育(基础教育版),1987(3):6.

[2]中共河北省青龙满族自治县委,青龙满族自治县人民政府.发展初级职业技术教育 培养新型农民[J].教育与职业,1989(5):20-22.

[3]邓聿文.从传统农民到职业农民[J].中国经济快讯,2003(37):39.

[4]农业部办公廳.新型职业农民培育试点工作方案[Z].农办科〔2013〕36号,2013-05-24.

[5]中共中央,国务院.关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见[Z].中发〔2016〕1号,2016-01-27.

[6]中共中央,国务院.中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见[Z].中发〔2018〕1号,2018-01-02.

[7]高帆.农业劳动生产率提高的国际经验与中国的选择[J]. 复旦学报(社会科学版),2015(1):116-124.

[8]邓逸,陈蓉,华娇.我国农村居民收入增长的特征及原因分析[J].中国集体经济,2012(10):1-2.

[9]国家统计局农村社会经济调查司.中国农村统计年鉴[M]. 北京:中国统计出版社,2019:22.

[10]张昭时,钱雪亚.中国劳动力市场分割的两重“二元性”:理论与现实[J].学术月刊,2009(8):76-83.

[11]李宏偉,屈锡华,杨淑婷.西方发达国家职业农民认定管理的经验及启示[J].世界农业,2016(3):39-43,124.

[12]于衡.浅谈在新农村建设中如何提升农民素质[J].农业经济,2017(6):71-72.

[13]黄红霞.新型农村社会保障法律制度的缺失与构建[J]. 农业经济,2018(3):78-79.

[14]杨茹,宋国恺.国外农民的职业培训[M].北京:中国社会出版社,2010:127.

[责任编辑 曹 稳]

The Evolution of the Concept of Farmers and the Strategy of Professional Cultivation in the 70 Years since the Founding of the

People's Republic of China

Gong JianTing, Ning Yonghong, Jiang Lijie

Abstract: Since the report of the 19th National Congress of the Communist Party of China put forward the strategy of rural revitalization, it has become the most important task for the whole party to cultivate a group of new type of professional farmer with high quality. The new type of professional farmer is a new concept put forward in the process of agricultural modernization in China. It is evolved from the original farmer, new type of farmer and professional farmer with the development of the times. Since the founding of the people's Republic of China, the issue of "agriculture, countryside and farmers" has always been a major strategic issue that our party and state attach great importance to. Under the influence of a series of internal and external factors, such as low agricultural productivity, low and unstable income of farmers, imperfect rural infrastructure, lack of legal system of farmers' social security, lack of farmers' qualification certification, and low professional quality of farmers, it is difficult for "farmers" to become an attractive "occupation". Therefore, the corresponding cultivation strategies of "professionalization" of farmers were put forward.

Key words: the founding of the People's Republic of China; concept of farmer; professionalization of farmer