“双高”时代教育机制的共性导向探析

2020-08-20康利梅郑剑明刘灏霖

康利梅 郑剑明 刘灏霖

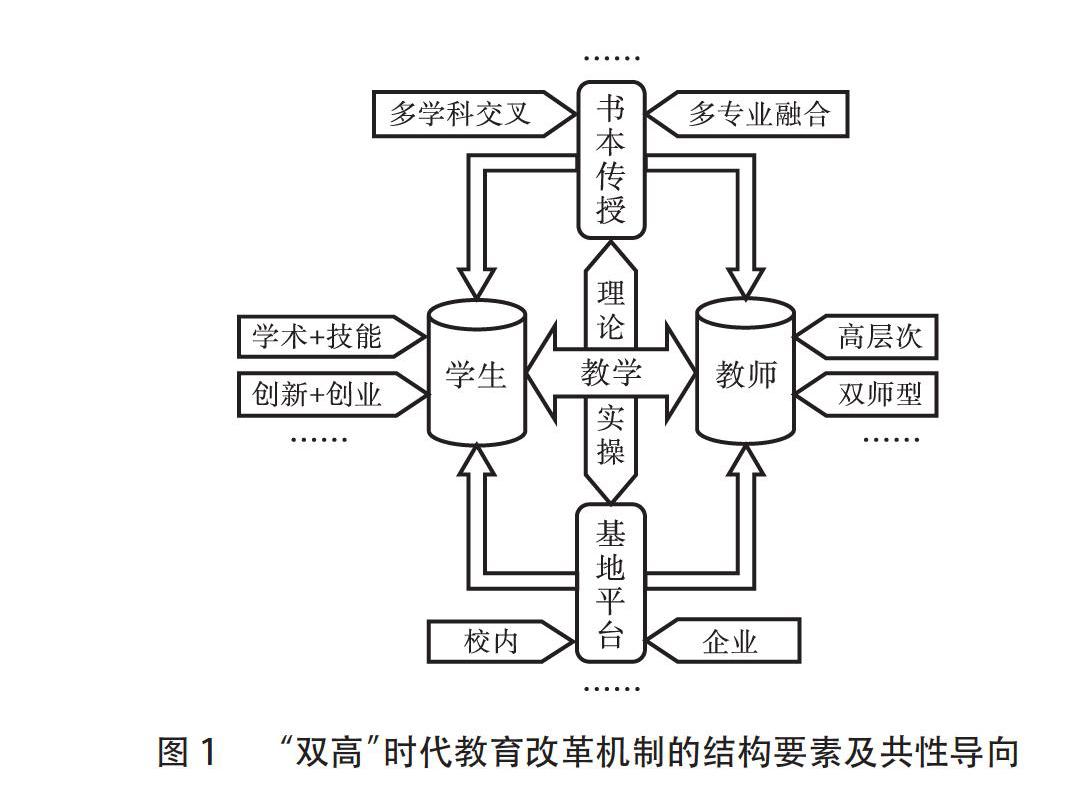

摘 要:“双高计划”重点项目的落实,将高职院校教育发展长河中多次提及的“教育教学改革”新机制推向高潮,引领着高职院校走向目标明确的大发展,这标志着中国的高等职业教育将正式步入“双高”时代。围绕高等教育体系中的基本三要素:“教师”“学生”和具有桥梁作用的“教学”,以培养“学术+技能”“创新+创业”的高质量综合型人才为目标,将高水平师资队伍的建设、校企合作高端基地平台的打造、多学科交叉与多专业融合等提议作为切入点,对“双高时代”背景下高职教育改革新机制的多方面战略性对策进行了分析,以期为高职院校教育改革及稳中求进的快速发展提供参考借鉴。

关键词:高职院校;“双高计划”;教育机制改革;教师;学生;教学

基金项目:广州铁路职业技术学院新引进人才科研启动项目

作者简介:康利梅,女,广州铁路职业技术学院实训中心特聘副教授,博士,主要研究方向为高等职业教育;郑剑明,男,广州铁路职业技术学院实训中心机加工教研室主任,主要研究方向为机械制造工艺与设备;刘灏霖,男,广州铁路职业技术学院机电工程学院实验师,主要研究方向为数控技术。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1674-7747(2020)06-0047-06

近年来,根据高职院校的招生能力、就业率情况等各项统计数据显示,高职教育已然在高等教育领域中占据着举足轻重的地位。亦正如前些年,国家教育部新闻发布会就曾提到,高职教育已经成为高等教育的“半壁江山”。当前,高职院校毕业生供不应求的景象也再一次证明了高职教育在现代化技术发展的诸多领域中都发挥着关键性的作用。因此,2019年的政府工作报告明确提出:“加快发展现代职业教育,既有利于缓解当前的就业压力,也是解决高技能人才短缺的战略之举。”

然而,由于大部分高职院校的教育模式都比较单一,很难做到“实践实操”技能培训和“基础理论”技术应用的完美结合,因此,传统单一模式培养的高职学生往往与本行业、本领域企业需求的高素质人才相差甚远。这在一定程度上导致职业教育得不到社会各界、尤其是家长们的认同与尊重。有人认为,高职的报考是无缘本科的另一种无奈之举。这些现象都与现代高职教育的长远发展相悖而行,对高职教育的快速、有效发展非常不利。

2004年,教育部印发了《关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见》,在职业教育领域掀起了“教育改革”的浪潮。2006年,教育部和财政部启动了国家示范性“高职211院校”的重点建设与发展计划。2014—2015年间,党中央、国务院提出了“建造中国特色,具有国際竞争力的职业院校和特色专业”的战略目标。直到2018年,国家主席习近平主持召开重要会议审议并通过了《国家职业教育改革实施方案》,而后便是2019年关于“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(简称“双高计划”)的启动与实施。

“双高计划”重点项目的落实,将高职院校教育发展长河中多次提及的“教育教学改革”新机制推向高潮,引领着高职院校走向目标明确的大发展,这标志着中国的高等职业教育将正式步入“双高”时代,更意味着入选的197所不同层次的院校均会得到前所未有的发展与壮大。如图1所示,“双高”时代教育改革机制主要基于社会企业的市场需求,立足于高职院校的两个主群体“教师”与“学生”的能动效应,同时结合扮演纽带关系的“教学”,将学生培养模式、教学内容与方式、人才培养基地、高层次教师队伍等要素作为创新教育的生命线,力求为一流高职院校的建设与发展开辟出一条光明大道。

一、以“教师”为主体的教育机制改革主要发展要素

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”这句话同样适用于职业教育改革新机制建立的当下,它足以说明以“教师”为首的群体是一所学校的灵魂之一,因此,教师队伍的合理建设理应是高职教育创新及发展的首要任务。

(一)引进“高层次”教师队伍

目前,大部分高职院校都是由中专发展而来,教师队伍的整体素质偏低,主要表现为“双师型”教师数量较少,高层次教师的引进严重不足,教师的动手和研发能力不强,等等。这非常不利于高职院校的长远发展,因此急需引进“高层次”的人才充实到教师队伍中。

当代的博士、博士后等高级人才都有梦想、有血性、有干劲,若将这些激情满满的青年人才引入到职业教育体系之中,使其已经掌握的系统理论知识与实践操作的动手能力相互融合,这将会给高职院校的发展带来质的飞跃。对这些拥有高学历的人才而言,将理论知识与实践技能相结合,亦是他们所渴求的“学以致用”的最好结果。然而,当前形势下这两者的成功桥接,很大程度上依赖于各高职院校在人才引进方面能够制定出台相关的利好政策。在珠三角地区,以深职院为首的一批高职院校,在师资队伍的培养建设方面,投入了大量资金及更多的关怀举措,据统计,其具有博士学位以上的在职教师有408人。例如,深职院引进了诺贝尔奖得主霍夫曼团队,在其带领下该校先后成立了先进材料研究院、智能制造研究院等科研机构,这为我国职业教育的改革及综合产业的发展起到了示范引领作用。

(二)培养“双师型”教师队伍

当前,“双师型”教师,正成为一个越来越热门的词汇。很多人通过硬性标准将其理解为“双职称”型、“双证书”型,这都是过于偏颇且不准确的。当下的“双高计划”,其主要目标就是要摒弃传统的只培养生产一线的技术工人,力求培育一批具有本科层次乃至硕士层次的知识架构,以及产学研创新思维的综合型高素质人才。通俗来讲,其终极目标就是要培养既有理论知识又有动手能力的“灰领人才”,通过这一批高素质的新技术人才,逐渐消除“蓝领工人”与“白领员工”之间难以逾越的鸿沟。

为了有效解决高素质人才培养困难的问题,高职院校需要一支合格的“双师型”教师队伍迎难而上,接受当下严峻的考验。而实际意义上的“双师型”对教师的职业道德、职业素质、基础知识、基本理论、实践能力、经济常识、社会协调能力、管理能力、环境适应与创新能力等均提出了极高的标准[1]。这些标准虽高,但实施起来却并不困难,因为每位教师身上至少渗透着一至两项的优质特征。因此,高职院校可以不定期组织新引进的高学历教师与老资历的教师、专任教师与实训师傅、行政教师与代课教师之间开展一些交流活动,以集思广益的方式带领所有教职工走向真正的“双师型”标准。就像深职院的流行语那样:“在深职院的代课教师,手上沾过机油,才能算作合格教师”。这句话非常深刻地描绘出了,在当前“双高计划”大背景下“双师型”教师深入基层、不断学习、克服困难、触类旁通的迫切性和重要性。

二、以“学生”为主体的教育机制改革主要发展要素

2012年,以天津职业大学、深职院为首的部分示范性高职院校,已然开始试行职业教育下的“四年制本科教育”[2]。2019年的两会,来自辽宁的人大代表也提出了“关于促进高等教育均衡发展,扩大高职本科范围并逐步设立研究生学历”的建议,该建议指出我国本科院校培养的大量学术型人才经常面临就业难、跨学科就业等困境,而高职院校毕业的技能型人才却总是供不应求,致使技工类高职与学术型本科之间出现了严重的断层、失衡、脱节现象。

(一)提倡“严进严出”的新机制分层次招生

根据调研显示,深职院之所以有如今的辉煌,与创校初期的招考改革有很大的关系。当年,深职院对即将入学的新生提出了单独组织命题考试并重新进行录取的要求,这在当时的全国范围引起了极大的反响。然而,这样的改革至今很难在全国范围的院校进行推广,究其原因主要是由于目前高职的生源大多是“无缘本科”的那类成绩不理想的学生,若强行要求他们再次进行高标准的测验考核,极有可能物极必反地让原本生源不足的高职院校面临招生困难的窘境。

在当前的“双高”时代,高职教育需要引入国外的“能力本位”的教育思想,追求创新进步,实现快速发展。针对目前生源的综合学习接受能力不强等问题,高职院校可采取阶梯式的筛选,让新生进行不同学科、不同难度的测验考核,根据考核结果对不同类型的学生实施分层教学[3]。长此以往,势必会有部分的毕业生能具备本科甚至硕士的学术水平,且能保留原有的技能水平。这在其未来的就业与职业生涯中,将会产生非常积极的影响,这种科学合理的人才培养模式也会直接影响到后续考生的志愿填报。甚至部分高考失利的本科专业调剂生也极有可能会放弃继续接受本科教育的机会,转而投身于高职院校的怀抱,这将对高职院校的创新教育改革与发展产生更大的促进作用。通过这种“良性循环”的教育改革与改进,高职院校实现本科、硕士层次教育的梦想将不會遥远。

(二)培养“学术+技能”综合型人才

众所周知,高职院校的办学理念是“以服务为宗旨,以就业为导向”。据统计,在我国很多现代化科技企业和单位内部,其员工结构均呈现出“哑铃型”的分布,哑铃两端分别是学术型的高端技术研发工作人员和激励机制下活学活用的销售服务人员,最不起眼却起着关键作用的是中间的一线技术生产工人。在现代社会科学技术飞速发展、产业结构不断调整重组的大趋势下,对生产一线工人的综合素质提升尤为重要,而这类工人大多数来源于各大高职院校,因此,只有准确了解各产业对人才的基本需求,才能准确定位高素质人才培养的基本模式,才能进一步满足高速发展社会需求,才能实现“学生匹配就业”与“企业有效用人”的理想预期。

在当前的“双高”时代,培养具备理论知识和实操技能的学生也是对高职院校提出的高标准要求,学校可不定期邀请对口的专家、企业家对新时代人才的需求进行分析和论证,达到对所需人才的理论知识及实用技能要求的预测,并以此精准确定人才培养层次与教育模式。在后期的教育教学实施过程中,学校要以创新教育的灵活性与新兴科技人才的重大需求为基础,同时结合广泛的市场调研,其人才培养模式因需而变,从而实现人才优质、高效培育的最终目标。当下的教育改革机制创新活动,关键点是对传统概念的高职教学模式和内容进行改革,要以学生为主体,通过校企合作建设核心教学课程,促成理论学术教学和实践实操教学的一体化结合,并建立符合学生就业岗位及职业生涯晋升的阶梯性课程体系。而教学过程应以实践能动过程为依据来设计教学情景,循序渐进地实施由简及繁的渐变式培养与传授。

(三)培养“创新+创业”自主思维型人才

在2019年的教育部新闻发布会上,教育部高等教育司司长吴岩明确表示:“创新创业教育是高等学校人才培养改革的重要突破口。”这意味着若把创新创业教育全方位渗透融入到高职教育体系和高素质人才培养的全过程,将使得“双高”时代的高职教育创新机制发生更大变革,尤其是将促成“以传统的工人就业为宗旨”到“以创新创业为目标”的重大转变。

高职院校以创新创业教育为目标开展自主思维型人才培养,应实行学中做、做中学、工学结合的创新能动性教学模式,从而形成“以创新能力牵引创业机会、以创业能力提供就业机会”的高质量创业新局面。此外,通过改革创新创业教育机制,高职院校亦可打破传统学科专业或产业化学校的某些限制,喷发出令人激动的“爆米花效应”,打破传统一对一的校企合作景象,从而形成多学科融合和多专业交叉、跨学科培养人才的新思想。

三、以“教学”为桥梁的教育机制改革主要发展要素

高职院校采用新教育机制所培养的高素质人才,不仅要掌握全面的职业知识与技能,更要具备一定的人文情怀和积极向上的社会情感,因此,具有桥梁作用的“教学”在文化挖掘及思想传递中发挥着极其重要的作用。通过以“人”为本、以“文”为本的渗透式模式,对学生进行基础理论知识传授,培养学生的职业化态度、思想道德习惯,将会取得事半功倍的效果。

(一)“产学研”智能制造实习基地的打造

当前,大部分高职院校提供的基地平台过于老旧,使得学生面临着被动的机械性实习状态,长此以往,学生的创新创业思维、基础理论、实用技能都无法得到全面的提升与加强;而长期制订的课程计划在新的市场需求形势下无法及时调整,更无法有效培养学生的主动学习的能力、创新创业的能力以及工学结合的学习意识,也难以培育出“双高”时代下的高素质综合型人才。

此外,实习实训平台的开放将成为高职院校高水平办学的重要标志之一,特别是让家长们可以从先进设备的配套及数量,看出学校的综合实力。因此,广大高职院校及其主管部门应加强学校配套设施与平台的建设,并联合一批知名企业协助学校,在实训基地平台中融入生产任务,结合高水平专任教师的指导,制定“以产促教、以学促产、研产结合”的规则,推动高素质技能型人才的培养以及产业化成果的推广应用[4]。同時,结合社会相关人员的培训与“一带一路”的国际化交流,高职院校将实习实训的视野进一步放宽,力求建成具有标志性引领作用的国家级产学研实训基地,实现学校办学品质的提升。

(二)“以强带弱”的多学科融合及多专业交叉

“双高计划”已明确将“打造高水平专业群”纳入核心要素。自此,专业群的建设由高职院校的自发摸索阶段正式迈入国家层面的整体筹划设计阶段,已然成为“双高”时代教育改革的关键切入点。而基于专业群结构优化与调整的高职教育改革,应主动瞄准中高端产业体系,在传统专业升级改造过程中融入理论性和实践性较强的专业知识,实现产业升级的跨越式发展。此外,部分院校因其所设专业缺乏衔接性的特色,易与其他学校形成“同质化”尴尬局面,则需要对其相关专业资源进行整合。这种整合不仅要涉及校内专业资源,还应包括校外专业资源,要争取做到优质建设专业群和基本理论知识体系的协同发展。

由于部分高职院校的专业体系仍按照传统学科分类来构建,因此缺乏对学生综合素质的培养,导致输出的毕业生在企业中缺乏硬核的竞争力。2019年“双高计划”入选的197所高职院校,共覆盖了389个专业群,囊括了18个专业类别,其中,装备制造大类的布点数高达90个。以机械制造及其自动化专业为例,大部分院校输出的毕业生只能从事蓝领的一线工作,很难凭借高水平的知识架构获得晋升机会,如若将机械制造中的基本金属材料加工原理交叉融入其中进行复合化专业教学将会取得事半功倍的效果。相比普通教育,在“双一流”重点建设的科研院校中,机械制造及其自动化与材料工程专业的融合已然不是新鲜事[5]。此外,在各学科的专业交叉方面,各院校应主动适应国家战略需求,做到专业设立与社会经济的协同发展,尤其要考虑到物联网、大数据等国家战略性新兴产业的推广及改善民生的家政学、儿科学等紧缺专业的增设。

四、结语

在现代化科学技术产业高速发展的形势下,高职教育机制的创新与改革已成为一种大势所趋的发展方向。本文仅对部分发展要素进行了举例式的浅显分析,“双高计划”的具体战略性举措则需要“教师”与“学生”这两个主要群体来实施与推进,更离不开“教学”过程的渗透性传递。相信经过我们的共同努力,“双高”时代的高职院校定能引领新时代职业教育实现高质量的发展。

参考文献:

[1]刘武军,石永洋.高职院校高质量“双师型”师资队伍建设研究[J].科教文汇(下旬刊),2019(11):118-119.

[2]光甫,邹吉权.本科层次职业教育的本质属性、发展需求与推进策略[J].高等职业教育探索,2019,18(6):15-20.

[3]杜鸣.基于学习力测评的高职学生分层次教学策略研究[J].智库时代,2019(5):203-207.

[4]耿雪娜.浅谈校企合作的“三定”要素[J].科技资讯,2019,17(29):253-254.

[5]顾志勇,和天旭.学科交叉融合:高等教育质量提升的新路径[J].湖北社会科学,2019(3):169-173.

[责任编辑 秦 涛]

Analysis of the Common Orientation of Education Mechanism in the "Double High Era"

KANG Limei, ZHENG Jianming, LIU Haolin

Abstract: The implementation of the key projects of the "double high plan" has pushed the new mechanism of "education and teaching reform" mentioned many times in the long river of higher vocational education development to a climax, leading higher vocational colleges to a leap forward with clear objectives, which marks that China's higher vocational education will officially enter the "double high era". Focusing on the three basic elements of the higher education system: "teachers", "students" and "teaching" of the role of bridge, aiming at cultivating high-quality comprehensive talents of "academic + skills", "innovation + entrepreneurship", and taking the construction of high-level teaching staff, the building of high-end platform for school enterprise cooperation, and the typical response proposals of interdisciplinary and multi-disciplinary integration as the starting point, this paper analyzed the strategic countermeasures of the new mechanism of higher vocational education reform under the background of "double high era", in order to provide reference for the rapid development of higher vocational education reform and steady progress.

Key words: higher vocational college; "double high plan"; education mechanism reform; teachers; students; teaching