吉隆沟 小河谷书写半部西藏史

2020-08-20赵春江

赵春江

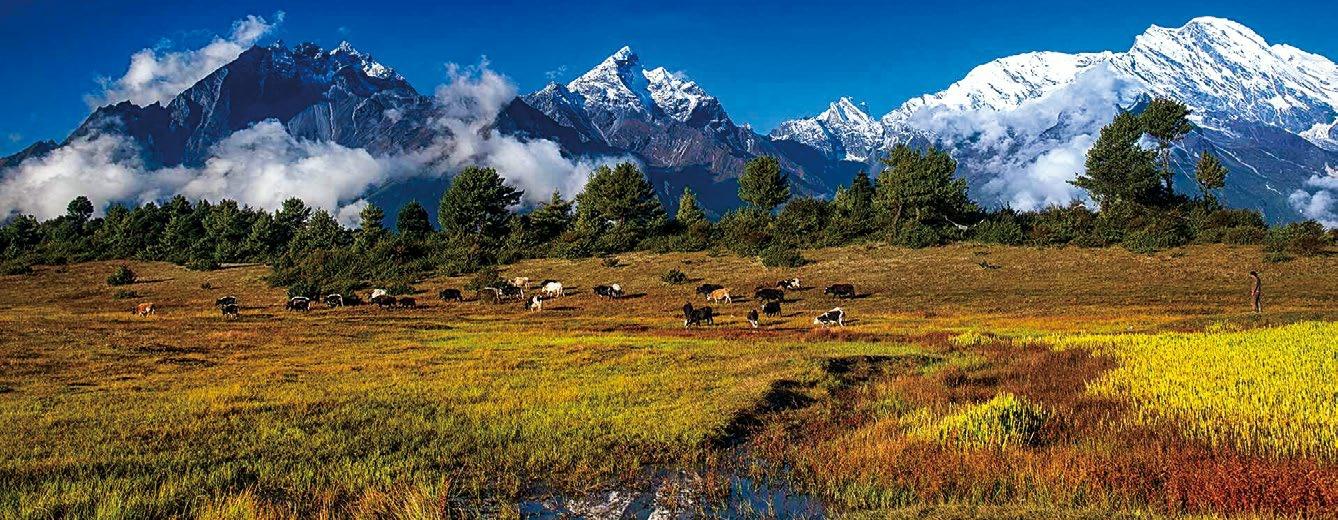

吉隆沟,是喜马拉雅五条沟中最深的一道。

在过去很长一段时间里,它的美丽和厚重都被人们低估了。早在唐初显庆三年(658年)、吐蕃首领松赞干布风生水起的时代,吉隆沟就已被载入史册。只不过,历史的年轮碾过1400多年后,这里仍是一处罕为人知的宝地,素有“西藏最后的秘境”“珠穆朗玛峰后花园”的美誉。

这里一山分两界,南北不同天,既有绿色葱茏的生态宝地,又有满布黄棕的悬崖峭壁。此外,这还是一条从初唐吐蕃时期流淌而来的历史长河。绝美的自然风光和悠久的人文历史,吸引着络绎不绝的访者前来一探究竟。

自然造就的“痛苦”地貌是禁区亦是人间天堂

吉隆沟,位于西藏日喀则市的吉隆县境内,隐藏在吉隆藏布峡谷中段,是一条又深又长的沟。在喜马拉雅山被“撕裂”的山体中,这条沟基本上是笔直的,就像一副巨大的犁铧沿南向北划过,两侧的山坡就是其翻开的岩浆土石堆砌而成,其边沿至今还保持着锋利的“刃”,蜷曲的底层、锋利的切线、狰狞的地貌,处处显露着山体的“痛苦表情”。

严格地说,吉隆沟长度为93公里——从县城驻地宗嘎镇到热索村。尽管与喜马拉雅山系动辄数千米的高度相比,这一段实在低矮,但如果没有县城北部20公里外马拉山的凸起和阻挡,喜马拉雅山很可能会被吉隆沟彻底“切穿”。

要想前往吉隆沟,得先沿着318国道,在希夏邦马峰大本营的岔道口下道,过希夏邦马峰山前大走廊120公里,翻越马拉山后,行不到20公里就是宗嘎镇,从这里行73公里就到了吉隆镇,也就是吉隆沟的核心区。再往前23公里,便可抵达一个只有6户人家的村子——位于吉隆沟末梢的热索村。一路上,海拔飞速下降,从县城的4300米直降为1800米,从热索村向南望去,便是中国和尼泊尔的边境。

除了独特的山体地貌,被誉为“珠峰后花园”的自然景观也是吉隆沟的“重头戏”。

“是禁区亦是天堂”,这句话用来形容吉隆沟最为恰当。这里有条从沟底穿行而过的生命源泉:吉隆藏布。“藏布”在藏语中有江、河的意思。它全长约96公里,一头高悬在冰雪皑皑的世界屋脊,一头低垂在四季如春的亚热带山谷——吉隆藏布流经的前40公里是高原峡谷,一路上满布黄色、棕色的悬崖峭壁,是让人敬畏的“生命禁区”;后50公里则峰回路转,展现出另一番魅力风光,只见山峰陡峭、绿壁连天、飞瀑如栉、涛声悦耳,不仅能欣赏到林间争奇斗艳的各色鲜花,说不定还能看见在树梢上攀越的喜马拉雅长尾叶猴,在雪线边缘出没的高山雪豹,在草丛枯木中穿行的棕熊、野猪、岩羊……不远处的山坡上,竖立着一丛丛细腰迎风的翠竹,一棵棵挺拔而立的棕榈树,还有状若粗榆、赛过仙人掌的霸王鞭,毫不夸张地说,这里宛若一座立体生态的动植物博览园。

其中,最令人称奇叫绝的景观要数吉布大峡谷。峡谷因位于距吉隆镇西南2公里的吉布村东侧而得名,至今还未有人测量过这段峡谷的精确长度。简单来说,它是一道大斜坡,坡度约60度以上,危险系数较高,听说除了挖药材、采蜂蜜的山民,只有几十个人到过峡谷之上,但要是有胆量上去,则能寻得一处绝佳的观景之地。峡谷深不见底,只闻水声隆隆传来,百余米外的峡谷对岸就可望见连绵的雪山和冰川,雪线以下是挺拔高大的茂密松林,夹杂着一片片人腰粗细的青冈树,它们界线分明,又比肩而生,树的方阵一直排列到峡谷边缘,加上周围云雾缭绕、松涛涌动,人间仙境莫过于此。

西藏半部历史的缩影蕃尼古道上的和平与战争

犹如吉隆藏布奔流的河水一般,吉隆沟的历史悠久且影响深远。西藏千百年来所发生的重大事件,许多都与吉隆沟有密切关系。据张永发所著的《千年吉隆》一书讲述,小小的吉隆沟曾是历史风云漫卷、巨人际会之地,即使把这里的历史说成是西藏的半部历史,恐怕也不过分。

古时,吉隆沟被人们称为“蕃尼古道”。关于古道的最早记载,可以追溯到公元7世纪初,当时的西藏正处于松赞干布建立的吐蕃王朝统治之下。期间,松赞干布派遣使者向邻国泥婆罗(今尼泊尔)求亲,迎娶泥婆罗王的女儿赤尊公主入藏,迎亲的队伍由“芒域”入藏——这个芒域,亦被称为蕃尼古道,也就是今天的吉隆沟。

相传松赞干布到吉隆迎娶赤尊公主入藏时,赤尊公主见古道沿途风景优美、山清水秀,就将带着的三尊释迦牟尼佛像留下一尊,然后在当地建立了帕巴寺。今天,人们来到吉隆沟依旧能看到这座石木结构、带有浓郁南亚风格的寺庙矗立在沟谷之中。赤尊公主的到来,为西藏带来了大量工匠和僧侣,正式开通了一条西藏和尼泊尔之间的佛教传播和文化交流要道。

据《大唐西域求法高僧传》记载,唐朝年间,先后有玄照、道方、玄会等高僧,通过古道前往尼泊尔,再转道去印度求法……在这些求法和传法的高僧中,最著名的就是创造“吉隆”之名的莲花生大师。公元755年,吐蕃国王赤德祖赞死后,吐蕃的贵族大臣发布了禁佛令,驱逐境内的汉僧和尼泊尔僧。但是,即位的赤松德赞并不赞同这种做法,掌握权力的他开始谋求恢复佛教,还特地从印度请来莲花生大师传教。莲花生大师通过蕃尼古道入藏时,认为此处很有灵气,就将此地命名为“吉隆”,意为“欢乐村”“舒适村”之意,并一直沿用至今。

不过,就像一枚硬币的正反两面,蕃尼古道的存在虽然促进了西藏和尼泊尔在经济、文化上的交流,但同时也给入侵者制造了机会。

乾隆五十三年(公元1788年),廓尔喀人在征服了尼泊尔的玛拉王朝后,开始入侵西藏。消息传到北京,乾隆皇帝震怒,命令驻藏大臣雅满泰连夜带兵前去防范。听到消息的廓尔喀军队,自知准备不足不是清军对手,就选择了和当地官员私下议和,签订了一个“以金钱换土地”的“协议”。但后来,当地官员不愿妥协,恼怒的廓尔喀人再次出兵入侵,并迅速占领了日喀则、聂拉木、吉隆等地。

收到异族再次入侵的消息,乾隆愤怒地将奏折摔在地上说:“西藏不可受小丑骚扰”,随即派福康安为大将军,调集大军入藏驱逐廓尔喀。进驻前线的福康安在观察敌情后兵分两路,直捣擦木卡要塞和吉隆沟等地。在擦木卡要塞,福康安用缓兵之计让敌人放松警惕,一举猛攻后拿下要塞,随即全线出击,收复吉隆。为了永绝后患,福康安决定趁势追击。他率领军队越过边境热索桥,一直打到廓尔喀的首都阳布(今加德满都)附近,直至敌方臣服才班师回朝。

至今,在吉隆县擦木卡沟内,还能看到当时清兵修建的掩体防御工事遗迹,以及清军士兵墓遗址,每当啸风四起,这些遗址仿佛又将访者带回了那场激烈的战争之中……

沟里的人文宝藏中国最年轻的一批公民

悠久的历史为吉隆沟留下了众多“宝藏”,比如在一个看似普通的小镇里,或许就藏有地位显著的遗址古迹,宗嘎镇就是这样一个例子。

小小的宗嘎镇,仅有人口4000多人,却藏着不少“宝贝”。其中最为著名的,要数镇上的曲德寺。该寺已有1000多年历史,里面保留着许多壁画和木雕,尤其是那些保存完整、内容丰富的木雕,它们镶嵌于柱、脊、廊、梁之上,人物、鸟兽、花草、紋饰,颇有印度和尼泊尔风格。据说,这是当年特邀古印度和尼泊尔工匠留下的千古杰作,在整个青藏高原地区都不多见。

从宗嘎县往北走七八公里,就能看到我国西部地区目前发现的唯一一块唐碑。时间回到公元658年的一天,在吉隆沟古驿道旁的崖壁上,传来一阵阵“叮叮当当”的钎锤撞击岩石的声响。顺着声音寻去,一伙人正在做摩崖石刻,上曰:“大唐天竺使出铭”。崖下站着一位皮肤黝黑、面目严肃的中年男人,正在统筹指挥。他叫王玄策,是唐代著名外交家、军事家、探险家,这是他第三次走在出访天竺(今印度)的归途中。一路上的奔波让王玄策决定在这古木参天、花草幽深的河谷中停留。他一边吩咐大家中途休整,一边命人起草碑文,用石刻记述大唐与外邦友好交往的历史,描摹边陲的大好河山。只是,令他没想到的是,当年留下的石碑如今已成为全国重点文物保护单位。以唐碑为历史坐标,沿着北偏东方向走十几公里,便是古代所称“小马拉山”的山口,这个山口上至今仍有唐代烽燧、碉楼、驿站的遗址、遗迹。

回到宗嘎镇往南走几十公里,就正式进入吉隆沟的核心区:吉隆镇。这个小镇究竟有多小呢?有人说,吉隆镇以前就没在石头缝中,隐在森林里;走在镇上,东边说话西边能听,从南端走到北头也就10分钟。镇上最有名的景点就是前文提过的帕巴寺——松赞干布为迎娶他的尼泊尔妻子赤尊公主修建的。来到镇上,雾霭缭绕、藏香扑鼻,寻香识路就能到达帕巴寺,这庙小而精致,周长不足百米,整体呈方正的塔形,中心有楼梯盘旋可以到达顶部,寺外墙壁和门廊上分别绘有壁画,绘制精美、栩栩如生,内部供奉着松赞干布、赤尊公主和文成公主的圣像。

值得一提的是,除了有众多遗址古迹,吉隆沟里还生活着中国最年轻的一批公民——达曼人,过去他们是不到200人的小族群,现在已被确定为藏族的一支。据记载,“达曼”一名来源于其先人的骑兵职业:“达”的藏语意译为“马”,“曼”为“军”或“多”,“达”和“曼”组合起来就是“骑兵”,意为“古代骑兵的后裔”。数百年来,他们如“吉普赛人”一样在中尼、中印边境上游走,无国无家。2003年之前,达曼人主要混居在吉隆镇的一些村庄里,因为没有国籍,一直没有土地和住房,大多数人以打铁为生,多被当地居民称为“铁匠”。2004年,达曼人仅剩184人,中国政府正式接纳他们为中国公民,还创建了达曼新村,自此,他们终于有了一个安稳的家。