武术基本功训练和身体运动功能训练的内在联系与启示

2020-08-20杨中皖

杨中皖

(阜阳师范大学 体育学院,安徽 阜阳 236037)

引言

当今世界体育运动蓬勃发展,而曾经繁荣无限的我国武术运动却并没有跟上时代发展的潮流,其发展遭遇瓶颈期。改革开放以来,我国的经济和竞技体育都得到迅猛地发展,分别反映在经济总量逐步升至全球第二位以及奥运会金牌数稳居第二集团领先的位置。随着我国经济大国和竞技体育强国地位的确立,竞技体育在我国社会中影响力不断扩大,逐渐成为我国体育事业的发展重心,而我国武术运动的发展则受到了一定程度地冲击和遏制。传统武术的功能主要是防御和健身,然而随冷兵器时代的结束,武术的防御功能在减弱,其健身功能又被现代竞技体育渐渐取代。所以,当前传统武术和社会生产力快速发展之间的矛盾制约了中国武术运动的发展,这也是武术发展遭遇瓶颈期的内在原因。武术作为中国的国粹,已有几千年的文化沉淀,武术的存在必然具有科学的道理,也必然对当今其他体育运动的发展具有借鉴和参考意义。而身体运动功能训练是当前国内外较为前沿的体育运动训练理论,武术基本功训练和身体运动功能训练又存在理念上的相似性,它们之间的联系和启示值得探索。

1 武术基本功训练和身体运动功能训练的内容与理念分析

1.1 武术基本功训练内容与理念分析

1.1.1 武术基本功训练内容 武术按照运动的形式分类,可分为武术套路运动和搏斗两种形式,而武术训练内容则包括武术技术动作训练和武术基本功训练[1]。武术基本功是发展武术专项身体素质、进一步学习武术技术以及提高武术技术水平的前提和基础,民间有“练拳不练功,到老一场空”“拳无功,一场空”等说法[2]。可见,武术基本功是武术的重要组成部分,武术基本功训练对武术运动发展具有重要的推动作用。梳理前人研究成果发现:汪百龙把武术基本功内容分为五类,即身型、手型、腿法、跳跃和步型[3];门惠丰把武术基本功内容归结成腿功、腰功、臂功和桩功四大功[4];夏炎等人在前人研究基础上把武术基本功内容概括为手型、步型、手法、步法、腿法以及平衡、跳跃、跌扑滚翻等内容,其中手型分为拳、掌、勾,手法分为架拳、冲拳、推掌、堋、捋、挤、按,步型分为马步、弓步、虚步、歇步、扑步,步法分为垫步、击步、弧形步、进步、退步、横移,腿法分为正踢腿、侧踢腿、里合腿、外摆腿、蹬腿、弹腿、前扫腿、后扫腿、分腿,跳跃分为腾空飞脚、腾空外摆莲、旋风脚,平衡分为燕式平衡、提膝平衡、仰身平衡、侧身平衡、盘腿平衡、扣腿平衡,跌扑滚翻分为乌龙绞柱、鲤鱼打挺、侧空翻、抢背、旋子、站桩等[5]。武术基本功内容分类之所以不尽相同,是因为研究者采用的分类标准不同而已。如果从肢体的运动路线进行分类,武术基本功训练内容还可以分为上下肢推拉类动作、身体旋转类动作和身体稳定类动作等。

1.1.2 武术基本功训练理念 根据武术基本功的分类及武术基本功训练目的分析,武术基本功训练即是按身体参与的主要部位把武术技术动作分解成若干动作模块进行独立练习,通过不断练习规范动作模块规格从而达到增强武术专项身体素质和提高武术技术动作的技击效果(实效性)的目的。可见,武术基本功训练则是规范相关动作模块动作规格和提高完成动作模块能力的练习过程,武术技术训练则是把相关动作模块(武术基本功内容)有机地联系在一起的练习过程。

1.2 身体运动功能训练内容和理念分析

1.2.1 身体运动功能训练内容 身体运动功能训练起源于20世纪90年代初的美国,其内容主要包括功能性动作筛查(FMS测试)、神经-肌肉激活、动态拉伸、动作模式训练和恢复再生等[6],其中动作模式训练是该训练体系的核心,而动作模式训练又分为上下肢推拉训练动作模式、快速伸缩复合训练动作模式、速度训练动作模式、多方向移动训练动作模式、躯干支柱力量训练动作模式、旋转爆发力训练动作模式以及稳定性训练动作模式等。我国进行身体运动功能训练研究相对较晚,直到2007年,国家体育总局的刘爱杰、袁守龙和首都体育学院的尹军教授等国内知名学者到欧美考察后才把身体运动功能训练概念引入国内,从此身体运动功能训练在国内竞技体育领域中逐步得以推广,从而进一步推动了我国竞技体育的高速发展。

1.2.2 身体运动功能训练理念 安全性和针对性是身体运动功能训练重要理念之一。身体运动功能训练非常注重训练起点的安全性和针对性,主要体现在功能性动作筛查(FMS测试)、神经-肌肉激活、动态拉伸三个环节。功能性动作筛查是运动员训练前提和基础,FMS测试、SFMA以及Y-balance测试是身体运动功能筛查的主要方式,通过上述筛查可以及时发现运动员伤病情况以及身体相对薄弱环节,有利于做到安全训练和有针对性训练[7]。而神经-肌肉激活、动态拉伸是每次训练课的开始,动态拉伸能够增大运动组织的延展性,从而达到增大运动幅度减少运动伤害目的,神经-肌肉激活能够动员身体更多运动单元,可为接下去的训练做好准备。

规范性和实效性是身体运动功能训练重要理念之一。身体运动功能训练特别强调动作模式规范性和实效性,主要体现在动作模式训练方面。动作模式训练是身体运动功能训练的核心环节,身体运动功能训练的动作模式是根据运动解剖学、运动生理学、运动生物力学、运动医学和运动技能学等理论归纳出的经济、实用的分解动作,可视为各运动项目具有共性的动作模块或运动单元,其包含肢体推拉类动作的训练、身体旋转类动作的训练、身体稳定类动作的训练[8],充分体现出运动项目的竞技性。所以,动作模式训练特别强调动作的规范性。

完整性和可持续性是身体运动功能训练重要理念之一。身体运动功能训练要求训练终点的完整性和可持续性,主要体现在恢复和再生训练环节。恢复和再生是身体运动功能训练的结束环节,也是下次训练课的准备环节。身体运动功能训练要求身体恢复、组织再生必须与训练同步进行,身体恢复、组织再生是训练的必不可少的环节[9]。恢复和再生是下次训练课的保证,只有保持良好的恢复和再生,才能保证本次训练课质量达到理想的效果,也才能保证下次训练课不受影响,从而达到可继续训练的理想效果。

2 武术基本功训练和身体运动功能训练的区别与内在联系

武术基本功训练和身体运动功能训练的起源、存在和发展都是事物发展规律使然。不同事物之间必然存在区别,而事物之间的联系又是普遍存在的、多种多样的。所以,武术基本功训练和身体运动功能训练作为不同事物必然存在形式上的不同,也存在本质上的内在联系。

2.1 武术基本功训练和身体运动功能训练的区别

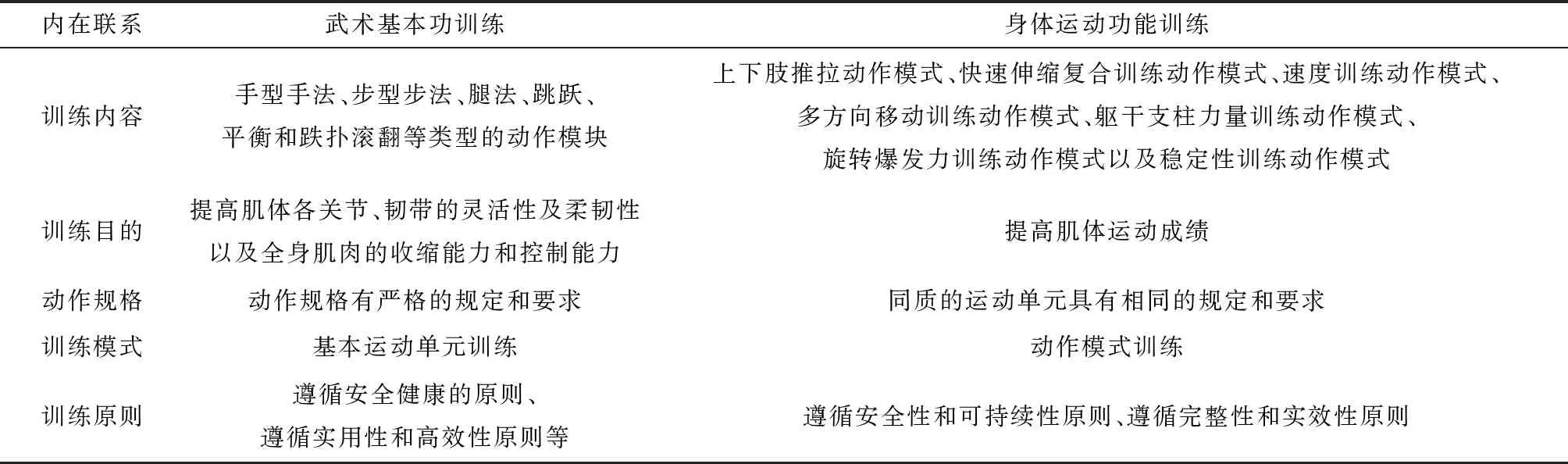

武术基本功训练和身体运动功能训练的区别主要体现在两者的发展历程、服务对象(运动项目)、与服务对象的关系、训练器械和训练侧重点、理论体系的科学性和成熟度等方面(见表1)。

表1 武术基本功训练和身体运动功能训练的区别

2.1.1 两者的发展历程 从武术运动的起源来看,武术基本功训练已有几千年的历史。武术基本功有深厚的文化沉淀,承载了大量的中国古代文明因子;身体运动功能训练仅有30年左右的岁月[10],但它是在现代竞技体育充分发展之后建立的新的训练理论,具有现代科学文明的痕迹。

2.1.2 服务对象(运动项目) 武术基本功训练主要针对武术运动本身,是武术技术单元的分解练习,体现了武术运动项目本身的固有属性;而身体运动功能训练针对的是各类运动项目,是所有运动项目技术单元的分解练习,体现了各类运动项目共同的运动属性。

2.1.3 与服务对象的关系 武术基本功训练是武术运动技能训练的前提和基础[11],武术基本功是武术的不可或缺的组成部分,是武术技能训练的必要环节,武术运动技能训练与武术基本功训练属于上下位的关系,即武术训练包含武术基本功训练;身体运动功能训练是体育运动项目训练的一种方式,是体育运动训练的重要辅助手段,身体运动功能训练与相关运动项目属于并行关系,即身体运动功能训练是促进体育运动训练、提高运动成绩的一种训练手段。

2.1.4 训练器械和训练侧重点 武术基本功训练主要是以克服自身体重的徒手练习形式为主,具有易于开展、易于普及的特点;而身体运动功能训练主要是以弹力带、瑞士球、药球、小栏架、平衡盘、悬吊设备、气动设备等高科技辅助器材练习为主,大面积开展或普及的难度较大。在平衡类项目的训练方面,武术基本功训练主要侧重静态平衡的训练,身体运动功能训练主要侧重动态平衡的训练。

2.1.5 理论体系的科学性和成熟度 武术基本功训练有悠久的传承史,但缺乏现代运动生理学、生物力学、解剖学等理论支撑,从而忽视训练开始和结束阶段的重要性,其训练多是停留在实践经验的高度,并未形成成熟的理论体系;而身体运动功能训练作为体育运动训练的辅助方式,其发展史虽短,但身体运动功能训练是现代运动生理学、解剖学、运动生物力学和运动训练学的有机结合,其理论成熟度已经达到相当高的水平。

2.2 武术基本功训练和身体运动功能训练的内在联系

武术基本功训练和身体运动功能训练的内在联系主要体现在训练内容、训练目的、动作规格、训练模式、训练原则等方面(见表2)。

表2 武术基本功训练和身体运动功能训练的内在联系

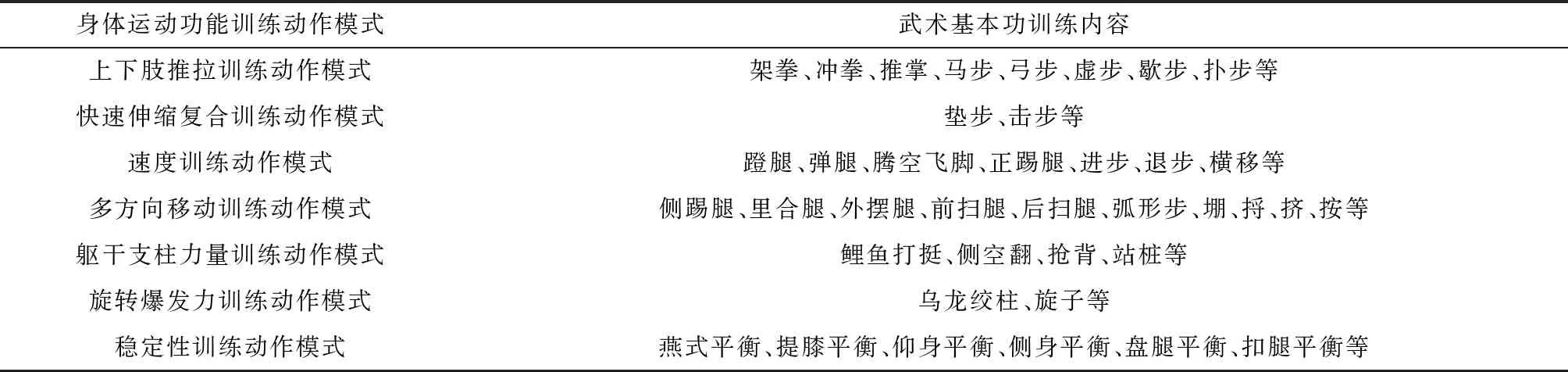

2.2.1 训练内容的内在联系 武术基本功训练的内容包括手型手法、步型步法、腿法、跳跃、平衡和跌扑滚翻等类型的动作模块,而身体运动功能训练最核心的内容是动作模式训练,身体运动功能训练的动作模式则包含上下肢推拉训练动作模式、快速伸缩复合训练动作模式、速度训练动作模式、多方向移动训练动作模式、躯干支柱力量训练动作模式、旋转爆发力训练动作模式以及稳定性训练动作模式等类型[10]。武术基本功训练内容和身体运动功能训练动作模式内容存在分类方法上的不同,但其动作性质具有高度的相似性,若把武术基本功训练的具体内容用身体运动功能训练动作模式进行分类,武术基本功训练的具体内容均可在身体运动功能训练的动作模式中找到相应的位置(见表3)。由此可见,武术基本功训练的内容和身体运动功能训练的动作模式均由肢体的推拉、旋转和稳定等动作演化而成,两者均注重多方向、多维度移动、躯干支柱力量以及平衡性训练,其内容的性质具有高度的相似性。

表3 身体运动功能训练动作模式视域下的武术基本功训练内容分类

2.2.2 训练目的的内在联系 武术基本功训练是为了提高肌体各关节、韧带的灵活性及柔韧性以及全身肌肉的收缩能力和控制能力,从而保证完成武术技术动作的规范性、高效性和实用性[12]。通过武术基本功的练习,对提高武术技能水平以及减少或预防练习中伤害事故的发生都能起到重要作用[11]。身体运动功能训练主要是为了提高肌体运动成绩而采取的各种动作模式训练,其理念体现出“训练起点的安全性,动作模式的规范性,训练过程的科学性,动力链的完整性和实效性,动作表现的经济性和高效性以及训练终点的可持续性”[10]。综上,武术基本功训练和身体运动功能训练均是为了预防或减少运动伤害以及达到运动技能表现的经济性、高效性和实用性而采用的各类动作模式练习,其训练目的具有高度的同一性。

2.2.3 动作规格的内在联系 武术基本功是几千年武术文化积淀下的精华,每个武术基本功动作都有严格的规定和要求,除去不同拳种外,武术基本功并没有风格之分,单个动作的规格具有高度的一致性。身体运动功能的动作模式是在运动解剖学、运动生理学、运动生物力学、运动医学和运动技能学基础上对各类运动项目进行分解的、不同性质的运动单元的集合[13]。同质的运动单元具有相同的规定和要求,动作规格同样具有高度的一致性。可见,武术基本功和身体运动功能训练的动作模式均有严格的规定和要求,他们对动作规格的要求具有趋同性。

2.2.4 训练模式的内在联系 武术基本功训练是把武术技术动作分成若干基本运动单元分别进行练习的过程,而身体运动功能的动作模式训练是根据运动解剖学、运动生理学、运动生物力学、运动医学和运动技能学等理论,把各类运动项目技术动作中所具有的共同性质技术环节分解成若干个动作模块或运动单元进行练习的过程。武术基本功训练和身体运动功能的动作模式训练均是把运动项目的技术动作分解成若干运动单元进行练习的过程,相当于技术动作的分解练习形式。可见,武术基本功训练和身体运动功能的动作模式训练在形式上具有相近性。

2.2.5 训练原则的内在联系 武术基本功训练是武术运动技能训练的前提和基础,其目的是为了预防或减少练习中伤害事故的发生以及提高武术技能水平[14]。从“预防或减少练习中伤害事故”的目的分析,武术基本功训练必然遵循安全健康的原则,这和身体运动功能训练的“训练起点的安全性、训练终点的可持续性”理念高度相似。从“提高武术技能水平”的目的分析,武术基本功训练必然遵循实用性和高效性原则,这与身体运动功能训练的“动力链的完整性和实效性,动作表现的经济性和高效性”理念高度相似。武术基本功内容是几千年武术文化积淀下的规范性动作,这和身体运动功能训练的“动作模式的规范性”理念不谋而合。鉴于上面论述,武术基本功训练和身体运动功能训练的原则具有诸多相似性。

3 启示

3.1 从武术基本功训练视角探寻身体运动功能训练的发展

3.1.1 加强身体运动功能训练的文化建设,丰富身体运动功能训练的文化内涵 武术基本功训练有几千年的悠久历史,它不仅是促进身体健康、提高武术运动技击性和实用性不可或缺的手段,更是中国武术文化传承的重要环节,是中国武术文化生生不息的命脉[15]。身体运动功能训练仅有几十年的历史,它是架构在现代科学发展基础上的新生学科,它被广泛地接纳和认可需要一个过程,它的延续和发展需要丰富的文化支撑,丰富其文化内涵将是身体运动功能训练今后阶段重要任务之一。

3.1.2 针对不同运动项目的各自特点,加强身体运动功能训练的专项研究 武术基本功训练是武术技术训练必不可少的环节,武术基本功训练是为增强武术运动效果而设计的专项练习,其内容细化入微、针对性极强、促进效果显著。身体运动功能训练和各类运动项目是并行关系,对各类运动项目具有广泛的适应性,但其针对性略显不足。针对不同运动项目,加强身体运动功能训练的专项研究,对身体运动功能训练今后的发展具有重要意义。

3.1.3 淡化身体运动功能训练的竞技性,加强身体运动功能训练的健身性研究 从武术的起源不难发现,武术不是为了战争,而是为了制止战争,所以有“止戈为武”之说[16]。武术技术研发的主要出发点是注重其防御性,其健身的目的性更为突出。《奥林匹克宪章》规定:奥林匹克主义是增强体质、意志和精神并使之全面发展的一种生活,参与原则是现代奥林匹克精神的第一项原则[17]。可见,武术的出发点和现代奥林匹克精神高度地契合,都是为了促进身体健康、社会和谐与世界和平。身体运动功能训练起源于肢体伤残人员的医学康复训练,它后来才演变成为提高肌体运动成绩所采取的各种针对性训练[13]。无论是从身体运动功能训练的出发点分析,还是从现代奥林匹克运动精神理解,身体运动功能训练必然要回归其初衷——促进健身和健康的目的。鉴于此,身体运动功能训练需淡化竞技性,突出健身性研究,逐步确立其服务于全民健身的社会体育发展方向。

3.1.4 加强身体运动功能训练非器械性练习模式研究,同时推进便携式训练器械研发 武术基本功训练内容多为徒手练习,它对器械的依赖程度较低,这也是武术便于开展的重要原因之一。而身体运动功能训练对器械的依赖性较高,有部分器械较为庞大而笨重(如气动器械、爆发力训练台等),这些大型器械不易搬动,从而影响身体运动功能训练的推广和普及。所以,加强身体运动功能训练非器械性练习的设计和研究是推广与普及身体运动功能训练的重要措施之一。大力推进身体运动功能训练便携式器材的研发,侧重研制简易轻便的训练器材,将有助于身体运动功能训练拓展服务对象、增加服务领域。目前身体运动功能训练主要服务竞技体育,这种局限性和身体运动功能训练对大型器械的依赖性不无关系。如果身体运动功能训练能强化非器械性练习模式研究和便携式训练器械研发,将有利于服务对象从运动员向学生和大众拓展,有利于服务领域从竞技体育向社会体育和学校体育拓展。

3.2 从身体运动功能训练视角探寻武术基本功训练的发展

3.2.1 加强武术基本功理论体系科学化研究 身体运动功能训练是建立在现代运动生理学、解剖学、运动生物力学和运动训练学理论基础之上的运动训练理论体系,有严谨的科学依据,对现代竞技体育有巨大的推动作用。这也是身体运动功能训练理论在国内外得以快速推广的重要原因。和身体运动功能训练相比,武术基本功训练作为我国传统民族体育项目的主要内容之一,则是更多地沿袭传统经验模式教学,缺乏现代科学理论的支撑,这成为制约武术运动发展的瓶颈。从身体运动功能训练理论科学化体系分析,武术基本功训练想要得以发扬光大,同样离不开现代科学理论的支撑,只有形成独特的科学训练理论体系,武术基本功训练才能突破当前发展的瓶颈期。所以,武术基本功训练应把传统经验模式和现代科学理论相结合,借助现代运动生理学、解剖学、运动生物力学和运动训练学等理论重新审视武术基本功训练体系的科学性,从而建立现代科学技术基础上的、独特的武术基本功训练理论体系。

3.2.2 武术基本功训练需引进现代先进的训练器材和设备 身体运动功能训练引进了大量现代先进的训练器材和设备,其训练效果显著。传统武术基本功训练多为克服自身体重的徒手练习,器械类的辅助练习相对较少,训练手段、方式、方法有很大的局限性,其训练效果不佳。长期的徒手练习易使受训者失去运动兴趣,受训者也会因缺少高科技训练器械的保护而产生过多的伤害事故。而现代先进的训练器材和设备有助于提高武术基本功训练效果,新型器械有助于提高武术练习者的运动兴趣,先进的器械更具有安全性,有利于保护使用者的身体健康。所以,借助现代先进的训练器材和设备进行武术基本功训练是武术发展到一定阶段的必然结果。

3.2.3 武术基本功训练需增加动态平衡训练的比例,从而有效提高武术运动的竞技性 身体运动功能训练中的稳定性训练包括静态稳定性训练和动态稳定性训练,其中动态稳定性训练的比例远高于静态稳定性训练。而武术基本功训练也比较注重稳定性训练,比如:武术基本功中燕式平衡、提膝平衡、仰身平衡、侧身平衡、盘腿平衡、扣腿平衡等训练均属于稳定性训练,但这都属于静态稳定性训练,也即是武术基本功稳定性训练是以静态稳定性训练为主。从各类运动项目的技术特点分析,身体重心在各类运动中多表现为相对的稳定,属于动态稳定的范畴。由此可见,武术基本功训练中过多的静态稳定性训练与武术技术的实际运用存在一定的矛盾,进而影响到武术技术的实效性和竞技性。武术基本功训练过程中应适当增加动态平衡训练比例,这将有助于增强武术技术的实效性和竞技性,从而提高武术运动的竞技表现效果。

3.2.4 武术基本功训练中增加肌体伤病检测环节,有效查找肌体运动缺陷 身体运动功能训练的起点是通过FMS等测试及时发现运动员伤病情况以及肌体相对薄弱环节,以便接下去的安全地、针对性地训练。而武术基本功训练虽然强调伤病的预防,但缺少具体针对性的措施。FMS测试、SFMA测试和Y-balance测试是身体运动功能筛查的主要方式,是当前国际普遍认可的身体运动功能主要检测手段。武术基本功训练可借鉴上述身体运动功能检测方式,增加肌体运动能力的检测环节,从而有助于减轻运动员伤病之痛以及及时发现肌体相对薄弱环节,以便武术基本功的针对性训练,达到更加理想的运动训练效果。

3.2.5 武术基本功训练中加强神经-肌肉系统激活训练,提高肌体运动功能 神经-肌肉系统激活训练是身体运动功能训练的重要环节。武术基本功训练等传统手段更多地注重肌肉的训练,神经和肌肉系统相互联系的训练往往被忽视。而肌肉的收缩受神经支配,神经和肌肉系统的联系恰恰是训练的重点之一。武术基本功训练应增加神经-肌肉系统激活训练环节,以便增强神经和肌肉联系,从而提高肌体运动功能,更好地体现武术基本功在武术技能中的表现效果。

3.2.6 武术基本功训练过程中注重肌体恢复和再生,保证武术训练可持续性发展 肌体的恢复和再生是运动训练可持续的基础。身体运动功能训练在肌体的恢复和再生方面不同于传统训练方法,其更强调恢复和再生自始至终贯穿于训练的整个过程。即恢复、再生和训练过程同时发生,是身体运动功能训练的有机组成部分。而武术基本功训练的传统模式是把恢复和再生作为单独的环节置于训练之外,从而延缓或耽误了恢复和再生的时机,进而干扰到下一单元的训练效果。所以,重新审视肌体恢复和再生机制,把恢复和再生环节作为武术基本功训练的有机组成部分,保证恢复和再生始终贯穿于武术基本功训练的整个过程是对武术基本功训练环节的有益补充。

4 结语

武术作为我国民族传统体育的瑰宝,其发展历史悠悠数千年。但随时代的变迁,西方竞技体育在世界范围内广泛传播,而我国传统武术运动的发展却相对滞后。武术基本功训练是提高武术技能的前提和基础,是我国传统武术运动发展的不可或缺的重要环节。身体运动功能训练是当前世界竞技体育领域重要的训练系统理论,其科学性毋庸置疑。而武术基本功训练和身体运动功能训练在训练内容、目的、模式、原则等方面又有密切的内在联系。基于此,加强武术基本功训练和身体运动功能训练的融合研究有利于武术基本功科学化训练,有利于武术运动突破发展瓶颈期,有利于改善武术运动滞后的发展现状。加强武术基本功训练和身体运动功能训练的融合研究也是拓展身体运动功能训练服务领域的重要措施。