洞庭盆地湘阴凹陷南段构造特征及动力机制

2020-08-18柏道远李银敏蒋启生

柏道远,李 彬,姜 文,李银敏,蒋启生

(湖南省地质调查院,长沙 410016)

洞庭盆地在白垩纪—古近纪期间为一由多个NE向次级凹陷组成的断陷盆地[1-7], 并为第四纪断陷(早期)或坳陷(晚期)盆地所叠合[8-9]。湘阴凹陷为白垩纪—古近纪洞庭盆地最东面的次级凹陷, 文献[10]对该凹陷北段的控盆断裂和盆地性质进行了探讨, 但对凹陷南段的构造特征尚缺乏研究。调节带或转换带是断陷盆地发展过程中形成的重要构造[11-16], 柏道远等即推断常德-安仁基底隐伏断裂于白垩纪—古近纪派生的小规模NW向断裂作为调整构造, 控制了湘阴凹陷、湘潭盆地西支(湘乡凹陷)、株洲盆地、醴攸盆地等NNE向断陷盆地的南西端部边界以及衡阳盆地的北东边界[17](图1),但缺乏调整构造的具体证据及相关构造样式的研究。

近年来,笔者在进行1∶5万区调项目的过程中,通过地表地质调查,结合物探、钻探手段(主要用于第四系下伏基岩属性确定和隐伏断裂探测),对湘阴凹陷南段构造特征进行了研究,初步明确了主控盆断裂,厘定了盆地复杂构造格局特征,探讨了盆地形成的动力机制。

1 区域地质概况

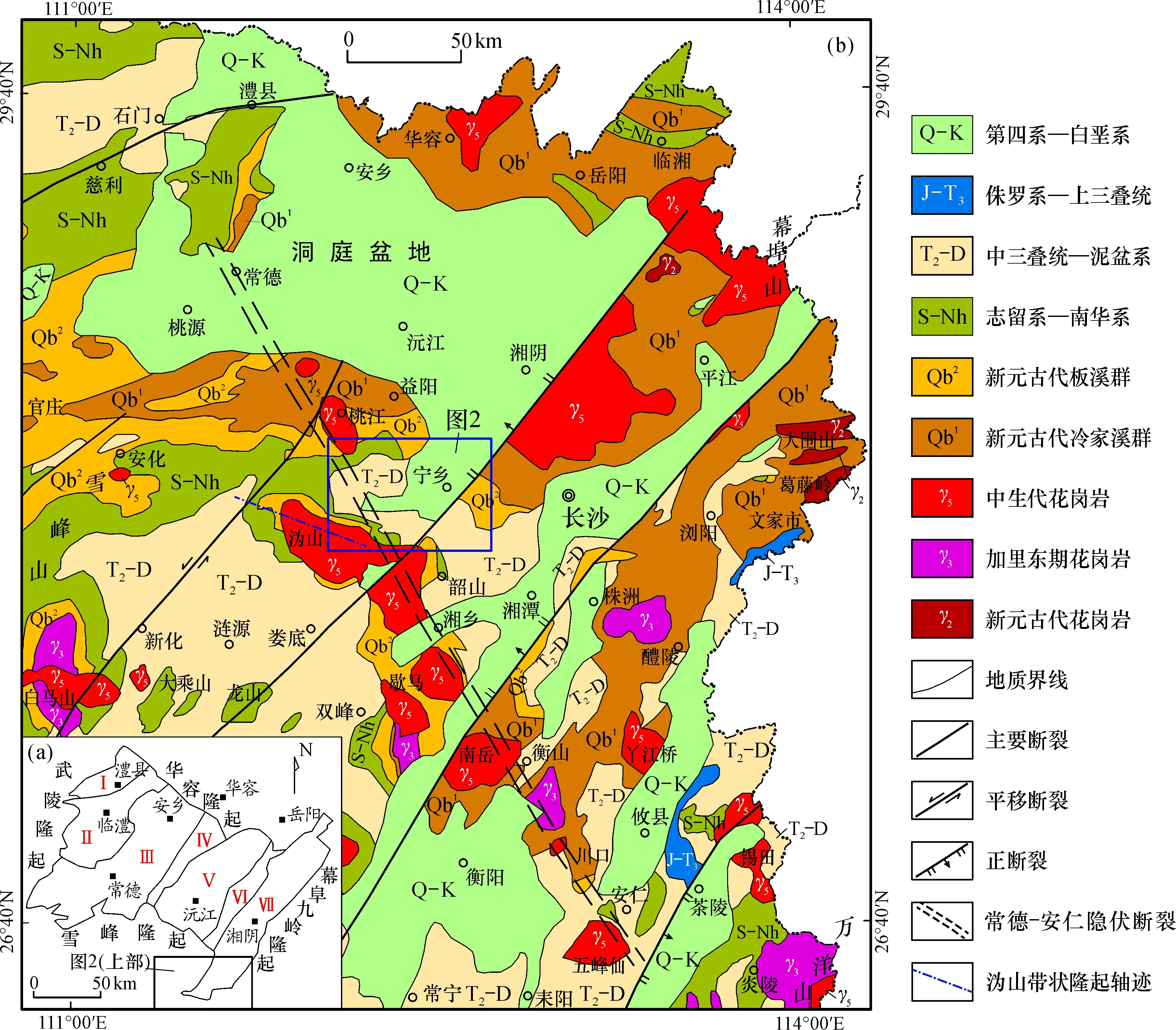

研究区位于洞庭盆地东南部,跨NW向常德-安仁基底隐伏大断裂(构造-岩浆隆起带)的中段(图1)。区内出露新元古代冷家溪群、板溪群、南华系—志留系、泥盆系—二叠系、白垩系—古近系和第四系等多时代地层(图2, 为反映盆地构造,图中仅表示前第四系基岩)。其中冷家溪群为一套活动大陆边缘弧后盆地火山-碎屑沉积,板溪群—南华系为裂谷盆地火山-碎屑沉积,震旦系—下奥陶统为被动大陆边缘盆地陆源碎屑夹少量碳酸盐、硅质、锰质沉积,中奥陶统—志留系为前陆盆地砂、泥质和少量碳酸盐沉积,泥盆系—二叠系为陆表海陆源碎屑、碳酸盐夹硅质沉积,白垩系—古近系为陆相断陷盆地红色碎屑沉积[18]。

图1 区域地质构造略图(据文献[17])Fig.1 Regional geological sketch mapa—白垩纪—古近纪洞庭盆地次级构造单元[6]:Ⅰ—澧县凹陷;Ⅱ—太阳山凸起;Ⅲ—安乡—常德凹陷;Ⅳ—目平湖凸起;Ⅴ—沅江凹陷;Ⅵ—麻河口凸起;Ⅶ—湘阴凹陷

北部出露桃江岩体和沧水铺岩体、西南部出露沩山岩体的印支期(晚三叠世)花岗岩(图2), 成岩年龄为211~222 Ma[18-19], 形成于印支运动(中三叠世后期)之后的后碰撞构造环境[20-23]。

研究区西部NEE向灰山港复向斜和东南部NW向东湖塘复向斜构成研究区前白垩纪主体构造格架(图1、 图2), 两复向斜均卷入了上古生界下伏不整合面,形成于印支运动。断裂构造较发育,主要有NE、NEE、NW和NWW向等4组,其中NE向和NW向断裂多为白垩纪—古近纪控盆正断裂,部分继承先期逆断裂活动;NEE向和NWW向断裂多为逆断裂,前者主要与印支运动中NNW向挤压有关,后者与常德-安仁基底隐伏断裂在加里东运动和晚三叠世印支运动(晚幕)中右行走滑派生NNE向挤压有关[17]。

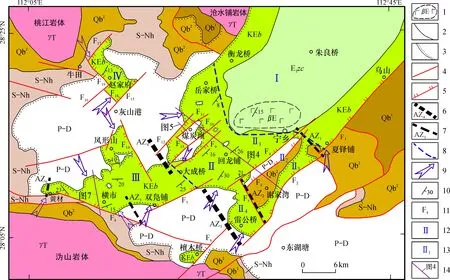

图2 研究区地质构造图Fig.2 Geological sketch map of the study area E2zc—始新世中村组;KEb—白垩系-古近系百花亭组;P-D —二叠系—泥盆系;S-Nh—志留系—南华系;Qb2—青白口系板溪群;Qb1—青白口系冷家溪群;γT—三叠纪花岗岩;1—隐伏古近纪玄武岩;2—地质界线;3—角度不整合界线、盆地沉积超覆线;4—断裂;5—控盆正断裂(齿向示下降盘); 6—一级构造调节带及编号;7—二级构造调节带及编号;8—盆地构造单元分界;9—物源方向;10—岩层产状;11—控盆断裂编号;12—盆地构造单元编号;13—次级构造单元编号;14—地质或物探剖面位置。盆地构造单元名称:Ⅰ—朱良桥深洼陷;Ⅱ—岳家桥-雷公桥浅洼陷:Ⅱ1—回龙铺次级洼陷,Ⅱ2—谢家湾次级隆起,Ⅱ3—南田坪次级洼陷,Ⅱ4—雷公桥次级洼陷;Ⅲ—横市浅洼陷;Ⅳ—赵家府洼陷。主要断裂名称:F1—乌山断裂;F2—新桥湾断裂;F3—石子塘断裂;F4—历经铺断裂;F5—坝塘断裂;F6—檀木桥断裂;F7—双凫铺断裂;F8—横市断裂;F9—斗米潭断裂;F10—煤炭坝断裂;F11—三阳堂断裂;F12—欧家大冲断裂;F13—白马塘断裂;F14—新屋冲断裂;F15—郭家嘴断裂;F16—朱家坝断裂;F17—石家冲断裂;F18—烟山塘断裂;F19—河溪水断裂。构造调节带名称:AZ1—夏铎铺调节带;AZ2—坝塘调节带;AZ3—雷公桥调节带;AZ4—涌泉山调节带;AZ5—双凫铺调节带;AZ6—黄材调节带

值得指出的是,灰山港复向斜和东湖塘复向斜的走向差异反映其形成于不同的动力机制。从北邻湘北石门地区印支运动构造线呈EW向[24]、南邻湘东南—湘中盆地印支运动构造线呈NNE-NE向[25-26]来看,居间的灰山港复向斜的NEE走向应属区域构造线方向,与区域NNW向挤压有关。灰山港复向斜紧邻南西面的常德-安仁NW向构造隆起或复背斜(图1),而后者的形成与印支运动中常德-安仁基底隐伏断裂的逆冲有关[17],该复向斜应与常德-安仁断裂深部逆冲及NW向复背斜的约束有关。

本区经历了武陵(晋宁)、加里东、印支、早燕山等几次具挤压造山性质的主要构造运动,分别造成板溪群与冷家溪群、上古生界与前泥盆系、上三叠统(或侏罗系)(区内缺少物质记录)与上古生界、白垩系与前白垩系之间的角度不整合[17]。

2 凹陷南段总体构造格局

由于经历过古近纪中晚期区域NE向挤压和古近纪末—新近纪初区域NW向挤压变形[27],加之后期剥蚀,现今湘阴凹陷南段实为残留盆地。尽管如此,地层展布、盆缘和盆内断裂以及盆地基底起伏特征等仍反映出原始盆地较复杂的隆-凹构造格局(图2)。 根据沉积分布、 控盆断裂和基底埋深, 湘阴凹陷南段可进一步划分为朱良桥深洼陷(Ⅰ)、 岳家桥-雷公桥浅洼陷(Ⅱ)、 横市浅洼陷(Ⅲ)以及赵家府洼陷(Ⅳ)等4个构造单元。 其中岳家桥-雷公桥浅洼陷(Ⅱ)可进一步分为回龙铺次级洼陷(Ⅱ1)、 谢家湾次级隆起(Ⅱ2)、 南田坪次级洼陷(Ⅱ3)、 雷公桥次级洼陷(Ⅱ4)等4个次级构造单元。需要指出的是,朱良桥深洼陷、岳家桥-雷公桥浅洼陷和横市浅洼陷自北西往南东依次排布并相连,组成湘阴凹陷的主体;而赵家府洼陷位于主体凹陷的北西侧,与主体凹陷的北西残留边界相距4~9 km,其控盆构造也有别于主体凹陷,严格而言并非湘阴凹陷的组成部分。尽管如此,出于研究需要和论述方便,本文仍将赵家府洼陷作为湘阴凹陷南段的次级构造单元。

3 凹陷南段沉积特征

湘阴凹陷南段盆地充填地层自下而上包括百花亭组(KEb)和中村组(E2zc), 前者分布于盆地边缘,后者分布于宁乡以北的盆地内部。 百花亭组主要为一套紫红色砾岩, 其中:底部为粗砾岩-巨砾岩, 为盆缘洪积或冲洪积; 往上为细砾岩-中砾岩夹砂岩、 粉砂岩透镜体, 为辫状河沉积;局部夹含砾粉砂质泥岩-泥质粉砂岩, 属辫状河三角洲平原的洪泛沉积。 中村组总体为紫红色含泥质长石岩屑杂砂岩、 粉砂质泥岩、 泥质粉砂岩夹含钙质粉砂岩、 泥岩、 泥灰岩及泥晶灰岩透镜体, 为滨浅湖沉积。 宁乡北西面的青华铺一带, 百花亭组与中村组之间发育有厚7.6~52.9 m的隐伏玄武岩(图2)。 研究区北东角宁乡-朱良桥-乌山地区主要为第四纪洞庭盆地边缘沉积, 白垩系—古近系露头很少,其完整的沉积序列和详细岩性组合特征不甚清楚。

受物源区地层岩性控制, 百花亭组砾岩的砾石成分横向上变化较大。

4 凹陷南段构造特征

4.1 构造单元特征

如前所述,湘阴凹陷南段可进一步划分为4个构造单元,以下分别阐述其构造与沉积特征。

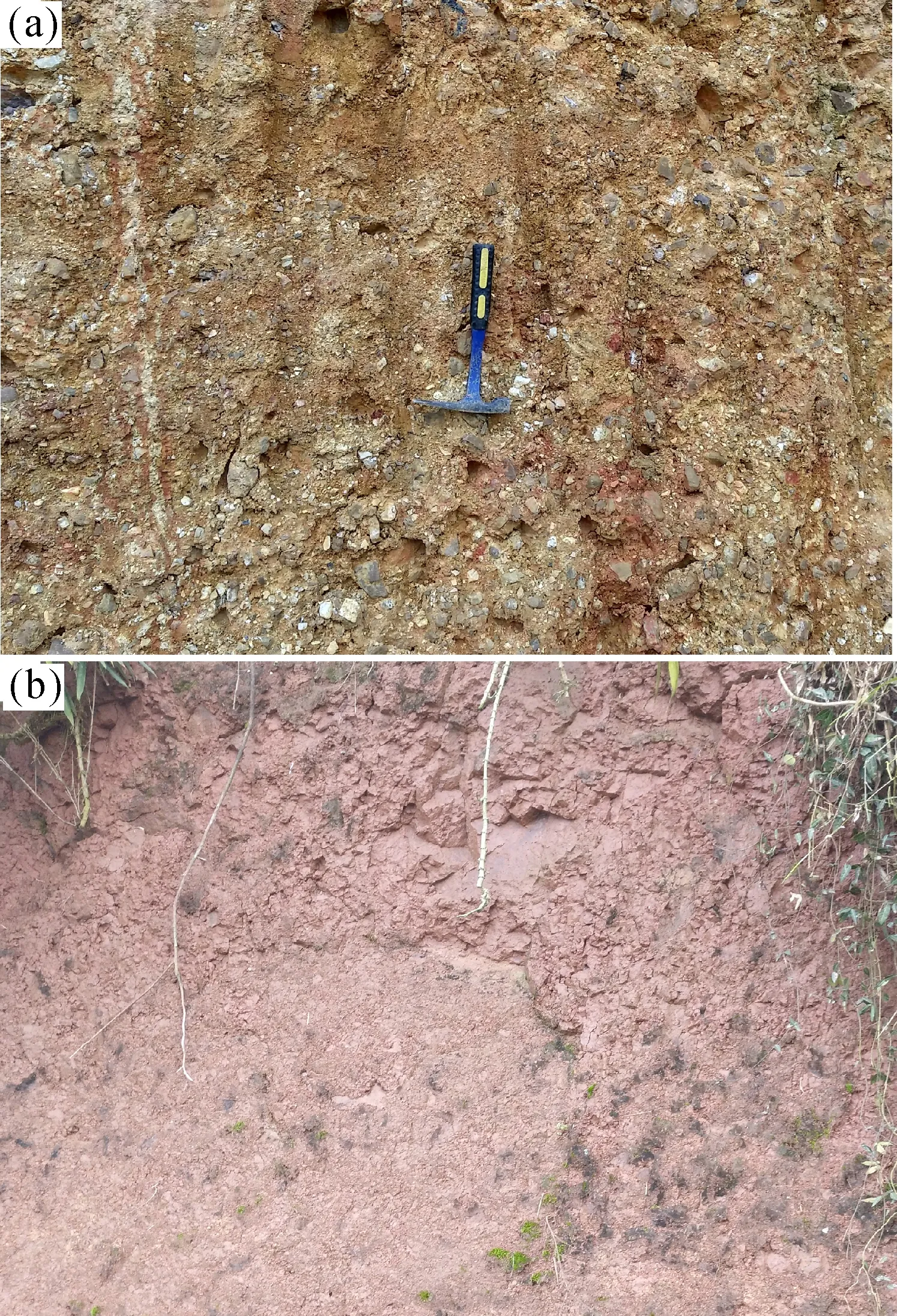

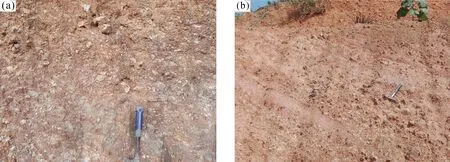

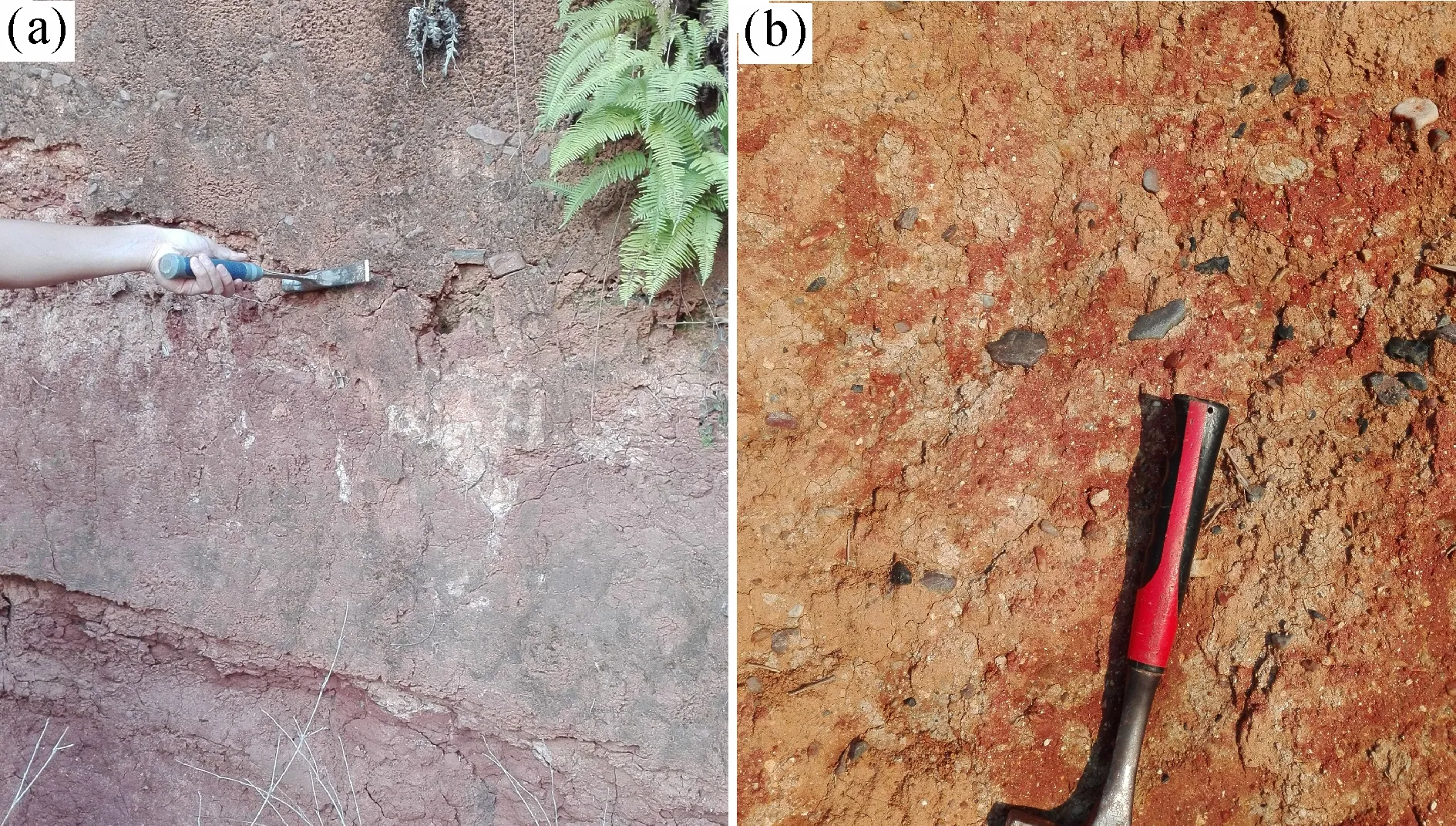

4.1.1 朱良桥深洼陷(Ⅰ) 位于北东部,实际属湘阴凹陷主体部分。 其主控盆断裂为南东侧的乌山断裂F1(图2); 北西侧未见盆缘断裂发育, 但不排除往盆内方向存在隐伏的NE向东倾正断裂的可能。 洼陷东、 西边缘发育百花亭组砾岩(图3a), 中部发育中村组粉砂质泥岩-泥质粉砂岩(图3b)。由于第四系冲积层覆盖, 中部中村组及东缘百花亭组仅见极少量零星露头。 地球物理勘探显示, 北面湘阴一带基底埋深达2 000~3 000 m, 推测研究区基底埋深可达1 000~2 000 m。

图3 朱良桥深洼陷代表性岩石Fig.3 Typical sedimentary rocks in Zhuliangqiao deep depressiona—洼陷西缘百花亭组砾岩(枫树山); b—洼陷中部中村组粉砂质泥岩(穆公塘)

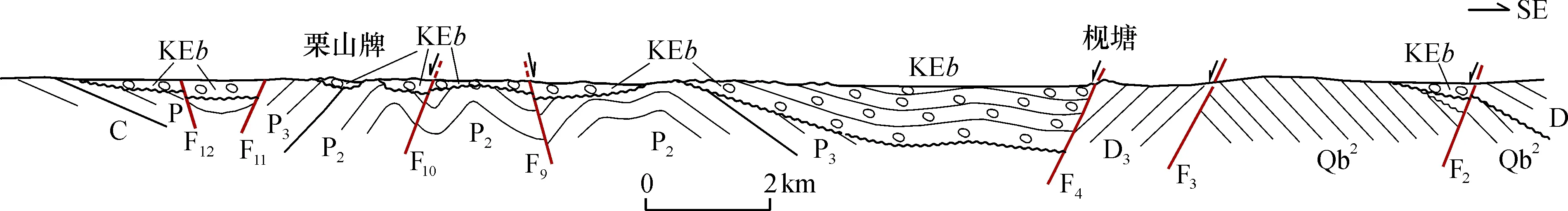

4.1.2 岳家桥-雷公桥浅洼陷(Ⅱ) 已属湘阴凹陷南西端部, 因此基底埋深明显变小, 导致前白垩纪基底大量出露(图2)。 受内部不同规模的NE向和NW向断裂控制, 该洼陷呈现较复杂的隆-凹构造格局, 自北西向南东可划分为回龙铺次级洼陷(Ⅱ1)、 谢家湾次级隆起(Ⅱ2)、 南田坪次级洼陷(Ⅱ3)、 雷公桥次级洼陷(Ⅱ4)等4个次级构造单元。

回龙铺次级洼陷(Ⅱ1)为岳家桥-雷公桥浅洼陷(Ⅱ)的主体。 次级洼陷的主控盆断裂为东南侧的NE向历经铺断裂F4, 为一倾向NW的正断裂。

受历经铺断裂控制,盆地基底总体倾向SE, 具箕状盆地特征(图4)。次级洼陷北西缘发育规模较小的NE向正断裂斗米潭断裂F9、 煤炭坝断裂F10、 三阳堂断裂F11、 欧家大冲断裂F12等, 断裂倾向SE或NW,从而于煤炭坝一带发育更次一级的煤炭坝小隆起(出露二叠系茅口组—大隆组)以及西面的煤炭坝小断陷(图2、图5)。 该次级洼陷内百花亭组砾岩特征和成分因地而异, 并反映出物源补给方向(图2)。 煤炭坝西面的小断陷内以含砾砂层和细砾岩为主(据钻探岩心)。 煤炭坝-回龙铺一带, 底部为棱角状巨砾岩, 砾石成分主要为大隆组硅质岩; 往上为次棱角—次圆状中—粗砾岩(图6a), 砾石成分有硅质岩、 脉石英、 石英砂岩、 粉砂岩等,主要源于灰山港-岳家桥一带的泥盆系—石炭系碎屑岩。 在南部大成桥一带为粗砾岩, 砾石成分以灰岩为主, 源于北面二叠系阳新统栖霞组和茅口组灰岩。 在回龙铺南面的盆地南缘陈家湾, 出露紫红色中砾岩夹砂砾岩透镜体(或粗砂透镜体)(图6b), 砾石成分有粉砂岩、 石英砂岩、 角岩、 硅质岩、 花岗岩等, 源于南西面的泥盆系碎屑岩及沩山岩体和其外接触带角岩。

图4 岳家桥-雷公桥浅洼陷剖面结构(剖面位置、 断裂名称同图2)Fig.4 Tectonic section across Yuejiaqiao-Leigongqiao shallow depression

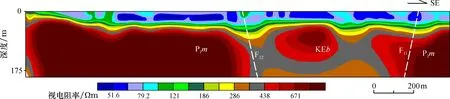

图5 煤炭坝西面视电阻率二维反演断面及地质解释(剖面位置见图2)Fig.5 2D inversion cross section and geological interpretation of apparent resistivity in the west of Meitanba

图6 回龙铺次级洼陷代表性岩石Fig.6 Typical sedimentary rocks in Huilongpu secondary depressiona—盆地西缘次棱角—次圆状碎屑岩质中—粗砾岩(向家冲); b—盆地南缘复成分中砾岩夹砂砾岩透镜体或粗砂透镜体(陈家湾)

谢家湾次级隆起(Ⅱ2)受控于NE走向、 倾向NW的正断裂历经铺断裂F4, 是该断裂下盘(东盘)发生抬升的产物。 次级隆起内部尚发育有NE向正断裂石子塘断裂F3(图2)。 南田坪次级洼陷(Ⅱ3)受控于NE走向、 倾向NW的正断裂新桥湾断裂F2。 谢家湾次级隆起(Ⅱ2)和南田坪次级洼陷(Ⅱ3)往南西终止于NW向坝塘断裂F5。

雷公桥次级洼陷(Ⅱ4)受控于NE向新桥湾断裂F2和NW向坝塘断裂F5(图2), 其内部沉积百花亭组砾岩。 雷公桥北面公路边见良好露头, 为次棱角—次圆状中—粗砾岩, 砾石成分有砂岩、 粉砂岩、 粉砂质泥岩、 灰岩等, 源于南面泥盆系碎屑岩和灰岩。

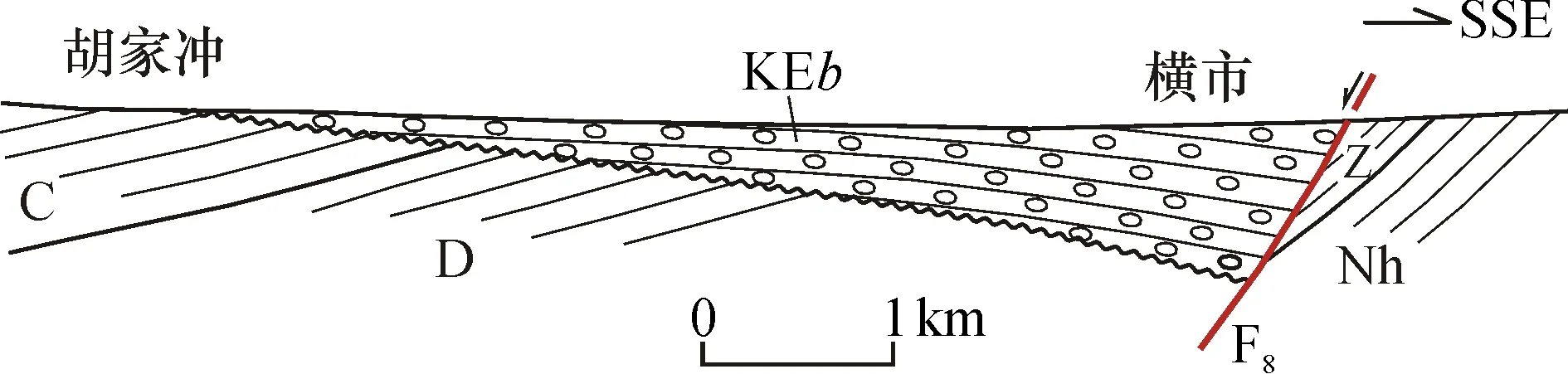

4.1.3 横市浅洼陷(Ⅲ) 横市浅洼陷(Ⅲ)总体呈EW走向, 主要受NE向双凫铺断裂F7和NWW向横市断裂F8控制, 北部因NW向新屋冲断裂F14控制而形成一叉状小断陷(图2)。 洼陷内岩层大多倾向S-SE, 反映南缘主控盆断裂的断陷以及盆地基底的南倾特征(图7)。 洼陷内充填百花亭组砾岩, 但受伸展断裂活动相关的古地形、 古构造控制, 砾岩特征和成分组成纵横向上变化大, 并反映出沉积物源方向。 洼陷南缘东端, 下部为花岗质细砾岩,源于南西面的沩山岩体; 上部为中—粗砾岩(图8a), 砾石成分有砂岩、 灰岩、 花岗岩、 蚀变角岩等, 源于南面的泥盆系砂岩、灰岩以及沩山岩体和其外接触带角岩。 洼陷南缘中西段,于横市南面见固结良好的棱角—次棱角状(少量次圆状)中—粗砾岩, 砾石成分主要为砂岩、 灰岩, 属洪积成因(图8b); 该点往西约200 m见棱角状灰岩质巨砾岩, 局部夹透镜状粉砂岩, 属岩溶堆积或洪积(图8c); 以上砾岩应源于东南面的泥盆系碎屑岩和灰岩。

图7 横市浅洼陷剖面结构Fig.7 Tectonic section across Hengshi shallow depression

在横市北西面的洼陷北缘, 发育紫红色次棱角-次圆状中—粗砾岩(图8d), 砾石成分有砂岩、 花岗岩、脉石英、角岩、泥岩、板岩等,应源于南东面青白口系板溪群、南华系和沩山岩体。再往西至黄材与横市之间的沙坪,于洼陷北缘见黄红色棱角状中—粗砾岩(图8e),砾石成分主要为砂岩, 砂泥质基质含量高, 为源于北面泥盆系吴家坊组砂岩的就近山麓堆积。

图8 横市浅洼陷代表性岩石Fig.8 Typical sedimentary rocks in Hengshi shallow depressiona—横市浅洼陷南缘东端复成分中—粗砾岩(七星庄西面);b—洼陷南缘中西段固结良好的砂岩、灰岩质中—粗砾岩(横市南面);c—棱角状灰岩质巨砾岩(横市南面);d—洼陷北缘次棱角—次圆状复成分中—粗砾岩(横市北西面);e—洼陷北缘棱角状砂岩质中—粗砾岩(沙坪);f—洼陷北缘次棱角—次圆状复成分中—粗砾岩(黄材北面);g—洼陷西部紫红色复成分细砾岩(黄材北面)

黄材北面,于盆地北缘见次棱角—次圆状中—粗砾岩,砾石成分有砂岩、粉砂岩、粉砂质板岩、硅质岩、脉石英、角岩等(图8f),应来源于南面的青白口系、南华系—下寒武统,其中角岩为沩山岩体外接触带变质岩。往SSE约700 m,民房边见良好开挖露头,为紫红色细砾岩(图8g),砾径一般2~6 mm,偶含10 cm左右砾石;砾石成分有石英、长石、砂岩、花岗岩等,源于南面的地层和花岗岩体;局部发育灰绿色钙质团块;岩层产状约为230°∠23°±。

4.1.4 赵家府洼陷(Ⅳ) 赵家府洼陷总体呈NW向展布, 长约9 km, 宽3~4.5 km(图2)。 洼陷主要受NE向郭家嘴断裂F15和NW向烟山塘断裂F18、 河溪水断裂F19所控制。 洼陷中沉积百花亭组砾岩,局部夹泥质粉砂岩和粉砂质泥岩。不同构造部位砾石成分有别,反映不同物源特征(图2)。 洼陷北部主要发育次棱角—次圆状中—粗砾岩,砾石成分主要为砂岩和板岩,源于北西面的板溪群和南华系。 洼陷中北部发育细—中砾岩夹含砾粉砂质泥岩-泥质粉砂岩(图9a), 前者属辫状河沉积, 后者属洪泛堆积;砾石成分也以砂岩和板岩为主, 源于北西面的板溪群和南华系。 洼陷中部见紫红色细砾—中砾岩,砾石成分复杂, 有浅变质砂岩、 板岩、 硅质岩、 脉石英、 花岗岩等(图9b), 其中细砾岩中长石含量高且风化为白色粘土, 上述岩性特征指示沉积物源于北西面的桃江岩体和板溪群、 南华系; 砾石扁平面优势产状为350°~10°∠20°±, 也指示物源位于北面。 洼陷南段紧邻烟山塘断裂F18东侧, 钻孔揭示101 m灰岩质砾岩(未见底), 应源于南西侧石炭-二叠系壶天群灰岩。

图9 赵家府洼陷代表性岩石Fig.9 Typical sedimentary rocks in Zhaojiafu depressiona—洼陷中北部细—中砾岩(上)夹含砾粉砂质泥岩-泥质粉砂岩(下);b—洼陷中部复成分细砾—中砾岩

洼陷中岩层一般小角度倾向SE(图2), 可能与郭家嘴断裂F15北西盘(下盘)的下降旋转有关。

4.2 控盆断裂体系

湘阴凹陷南段的控盆断裂主要为NE向断裂, 次为NW向断裂, 个别NWW向断裂(图2), 均为正断裂。

NE向控盆断裂以位于盆地东南缘的乌山断裂F1、 新桥湾断裂F2、 石子塘断裂F3、 历经铺断裂F4和双凫铺断裂F7等最为重要, 它们属区域公田-灰汤大断裂的组成分部, 倾向NW且在平面上呈明显末端叠覆排列, 从而控制了盆地的分段特征, 造成盆地基底总体向SE倾斜(图4), 并形成较为复杂的隆-凹交错格局(图2)。 此外, 盆地北西缘发育规模较小的NE向正断裂斗米潭断裂F9、 煤炭坝断裂F10、 三阳堂断裂F11和欧家大冲断裂F12等,控制了煤炭坝小隆起以及西面的煤炭坝小断陷的发育;郭家嘴断裂F15和石家冲断裂F17控制了赵家府独立小洼陷的南东和北西边界。

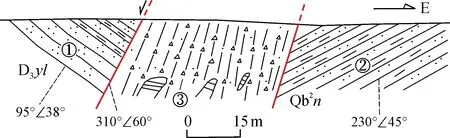

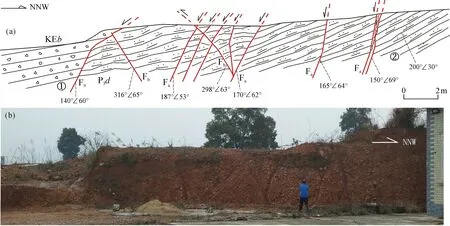

NE向规模控盆断裂多被第四系、 浮土和植被等掩盖,仅少量断裂见地表露头。 在谢家湾西面公路边见石子塘断裂F3的良好露头(图10):断裂破碎带宽约30 m,硅化破碎强烈,发育断层角砾岩和构造透镜体;断裂产状310°∠60°; 断裂上、下盘分别为泥盆系岳麓山组石英砂岩夹砂质页岩、板溪群牛牯坪组薄—中层状浅变质泥质粉砂岩;地层的缺失及构造透镜体产状特征指示正断裂性质。花泉山一带见斗米潭断裂F9良好露头(图11),白垩系-古近系百花亭组砾岩与二叠系乐平统大隆组硅质岩之间呈同沉积正断裂接触;断裂下盘尚发育多条NE向正滑小断裂(Fa),并发育少量后期逆平移断裂(Fb)。

图10 石子塘断裂F3地质特征Fig.10 Feature of Shizitang fault F3①—石英砂岩;②—泥质粉砂岩;③—断裂破碎带;D3yl—上泥盆统岳麓山组;Qb2n—青白口系板溪群牛牯坪组

图11 斗米潭断裂F9剖面(花泉山)特征Fig.11 Features of Doumitan fault F9 (Huaquanshan)a—断裂剖面素描图:①—砾岩;②—硅质岩;KEb—白垩系-古近系百花亭组;P3d—乐平统大隆组; Fa、Fb—两组次级小断裂;b—断裂剖面照片

NW向控盆断裂有坝塘断裂F5、新屋冲断裂F14、烟山塘断裂F18和河溪水断裂F19等(图2)。其中: 坝塘断裂F5控制了雷公桥次级洼陷(Ⅱ4)的发育, 并为谢家湾次级隆起(Ⅱ2)与雷公桥次级洼陷(Ⅱ4)的分界; 新屋冲断裂F14为横市浅洼陷(Ⅲ)北部叉状小断陷的北东边界, 明显控制了小断裂的发育, 其北段于钻孔中见灰岩质断层角砾岩发育; 烟山塘断裂F18和河溪水断裂F19控制了赵家府洼陷(Ⅳ)的南西边界(图2), 其中烟山塘断裂F18西盘出露石炭-二叠系壶天群灰岩, 东盘紧邻断裂即发育厚101 m以上灰岩质砾岩(未见底, 钻孔揭露),确证该断裂的存在。

NWW向控盆断裂有横市断裂F8, 其控制了横市浅洼陷西段南侧边界,使盆地基底及百花亭组岩层均向南缓倾。

结合区域构造背景, 初步分析认为, NE向控盆正断裂与早燕山运动NE-NNE向逆断裂的再活动有关; NW向断裂为常德-安仁基底隐伏大断裂的浅表发散小断裂; NWW向断裂为继承晚三叠世NWW向逆断裂[17]再活动的产物。

4.3 构造调节带及其对物源的控制

横向构造调节带或转换带是断陷盆地普遍发育的构造类型,也是正断层体系产生区域分段的主要原因[15-16]。其中构造转换带被定义为在走向上平行或微斜交于伸展方向具走滑或斜滑断层作用的不连续带, 该带使沿走向上不同区段的非均匀变形域间的应变易于转换;调节带被定义为多个叠覆断层末端交错构成的区带, 包括同向或反向正断层系的末端以及伴生的翘倾断块区等[13,16]。 在断陷盆地中, 调节带可以形成盆地高地貌区, 作为正向地貌单元可将裂谷盆地沿走向分割为若干直接对应于半地堑的独立沉积中心(图12)[15]。

图12 裂谷盆地构造地貌对沉积物分布的控制 (据Raverna,1999; 转引自文献[15])Fig.12 Sediment distribution controlled by tectonic-geomorphology in rift basin

湘阴凹陷南段发育多个不同规模(级别)的横向构造调节带, 调节带位于NE向主要控盆断裂末端叠覆的交错区带(AZ1、 AZ2、 AZ3), 以及NE向和NWW向控盆断裂的末端部位(AZ4、 AZ5、 AZ6)(图2), 控制了盆地不同构造单元的延伸范围。 除黄材调节带(AZ6)呈NNE向外, 其他调节带均呈NW向。

断陷盆地内发育的构造调节带对盆地沉积主体物源方向、沉积体系类型与分布有明显的控制作用,主水系及其携带的沉积物通常会在横向调节带相对较低的地形进入凹陷中[15](图12)。如前文所述,砾岩岩性组成反映湘阴凹陷不同构造部位的沉积对应于不同的物源区和补给方向,清楚地反映出调节带是沉积物进入盆地的主要构造部位(图2)。

5 盆地性质及动力机制

前文所述盆地结构、控盆正断裂以及玄武岩的发育等,均表明湘阴凹陷南段的盆地性质属伸展断陷盆地。

湘阴凹陷(南段)的伸展应与太平洋板块斜向俯冲,导致地幔上隆,引起弧后扩张[28-30]有关。地幔上隆由现今江汉-洞庭盆地区内存在的武汉-常德上地幔隆起区所体现,该隆起区由武汉和常德-沅江两个上地幔隆起组成,呈北东向哑铃状分布;两隆起分布范围基本与江汉盆地和洞庭盆地相对应,中间的“哑铃柄”部位则对应于华容隆起[1]。此外,太平洋板块沿NW方向向欧亚大陆板块斜向俯冲引发的深部物质运动与热活动应具有NW-SE的异向性,其形成的伸展应力场总体上应呈NW-SE向,从而形成NE向主控盆正断裂。

具体控盆断裂多继承印支期和早燕山期等先期断裂而活动。如前所述,早燕山运动中形成了NE-NNE向逆断裂,晚三叠世区域SN向挤压下常德-安仁断裂右行走滑派生NWW向逆断裂[17],这些断裂作为构造薄弱带,在白垩纪—古近纪区域伸展构造背景下更易产生伸展活动而控制盆地形成与发展。

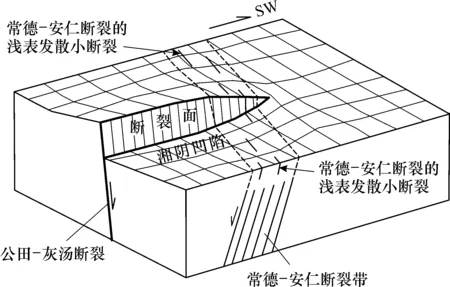

除上述NE向主控盆断裂以外,NW向常德-安仁断裂对盆地的形成也具有重要的控制作用,构成了盆地向南西延伸的端部边界(图1)。常德-安仁断裂为一宽度很大的基底隐伏断裂带,也为一构造薄弱带和块体力学性质不连续带[17]。湘阴凹陷北东缘主控盆断裂公田-灰汤断裂正滑运动时,上盘(北西盘)沉降块体往南西止于巨大的构造不连续带——常德-安仁断裂;常德-安仁断裂的中深部伸展活动既调节了湘阴凹陷大幅基底沉降与凹陷端部弱沉降的变形差异,又派生了同向的小规模浅表发散断裂(图13)。区域上,除湘阴凹陷外,常德-安仁断裂尚构成了湘潭盆地西支、株洲盆地以及醴攸盆地等NNE向断陷盆地的南西端部边界[17](图1)。

图13 常德安仁断裂对湘阴凹陷南西端部的控制示意图Fig.13 Southwestern end of the Xiangyin sag controlled by Changde-Anren fault

综上所述,湘阴凹陷(南段)是在继承印支和早燕山期断裂活动的基础上,因古太平洋板块斜向俯冲导致地幔上隆,引起弧后扩张而形成;常德-安仁断裂的伸展活动等也有局部的控制作用。

6 结 论

(1)湘阴凹陷南段可进一步划分为朱良桥深洼陷(Ⅰ)、 岳家桥-雷公桥浅洼陷(Ⅱ)、 横市浅洼陷(Ⅲ)以及赵家府洼陷(Ⅳ)等4个构造单元; 盆地受NE向(主)、 NW向(次)和NWW向(个别)正断裂控制, 南东侧NE向主控盆断裂导致盆地基底总体向SE倾斜。

(2)于NE向主要控盆断裂末端叠覆的交错区带, 以及NE向和NWW向控盆断裂的末端部位发育多个不同规模(级别)的NW向(个别NNE向)横向构造调节带, 调节带控制了盆地不同构造单元的延伸范围以及盆地沉积物源方向。

(3)盆地性质属伸展断陷盆地, 是在继承印支和早燕山期断裂活动的基础上, 因古太平洋板块斜向俯冲导致地幔上隆, 引起弧后扩张而形成; 常德-安仁断裂的伸展活动等也对盆地有局部的控制作用。

匿名审稿人提出了宝贵的建设性修改意见,在此表示衷心感谢!