马尼拉俯冲带北段前渊构造层特征及构造含义

2020-08-18李学杰高红芳姚永坚孙美静

王 哲, 李学杰, 高红芳, 姚永坚, 鞠 东, 孙美静

(1.中国地质调查局 广州海洋地质调查局,广州 510760; 2. 自然资源部海底矿产资源重点实验室,广州 510760)

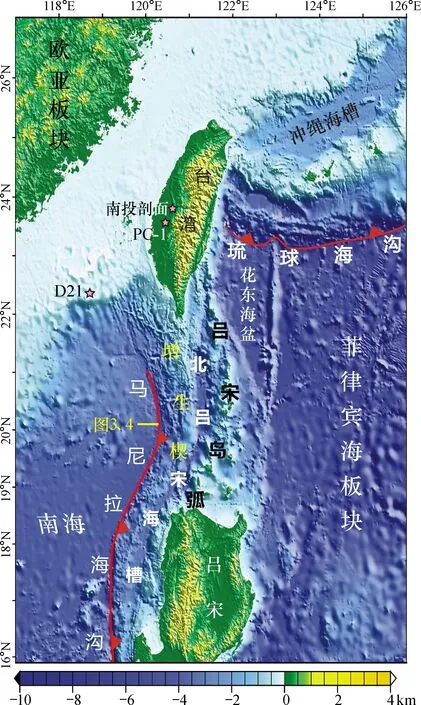

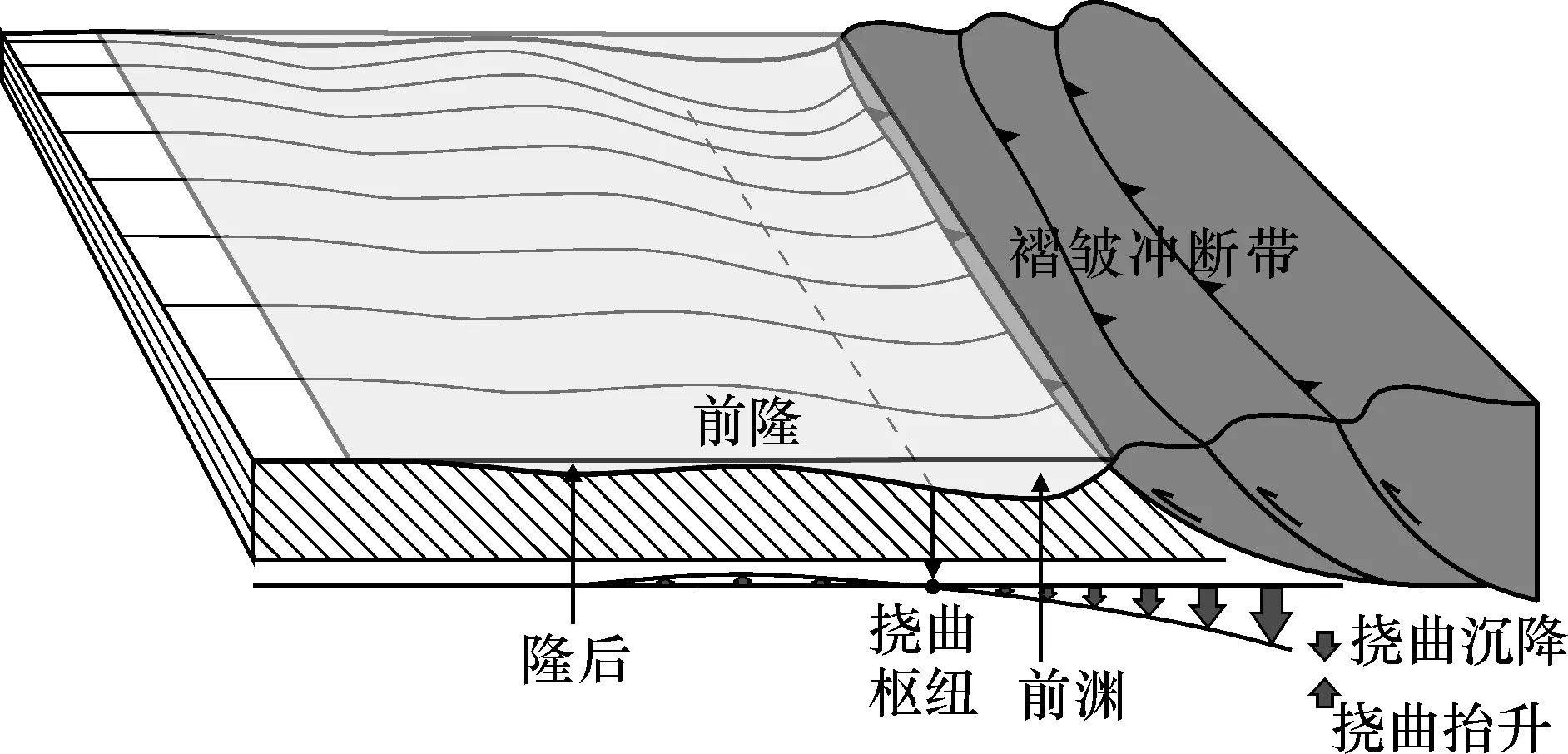

马尼拉俯冲带属现今活跃的汇聚型板块构造边界的实例,蕴含了大量关于东亚陆缘、南海海盆及菲律宾海板块形成与演化的重要信息[1-4]。19°N以南,南海洋壳沿马尼拉俯冲带向东俯冲于菲律宾岛弧之下(图1),地形、地震分布、深部层析成像均表现典型的洋壳俯冲特征[5]。19°N以北,马尼拉俯冲带逐渐向台湾陆区弧陆碰撞带发生复杂的构造转换,马尼拉俯冲带在该地区的地形表征相对模糊,加上前期地质-地球物理资料覆盖范围与精度有限,导致对其深部结构、构造沉积演化及与台湾陆区构造如何对接的认识上往往存在争议[6-11]。汇聚构造背景下,碰撞带向前陆迁移,其负载通常造成俯冲岩石圈发生挠曲,形成与褶皱冲断带近平行展布的前渊(图2)。前渊沉积充填相对较厚,不仅可以反映前陆演化阶段的抬升、侵蚀过程,而且其深部层序还揭示早期构造、沉积演化过程。因此,前渊较完整地记录了区域地质演化的重要信息。本文基于近年来在南海东北部新获取的地质-地球物理资料,解析马尼拉俯冲带北段前渊的地震相、沉积、构造特征,约束其构造层格架,并梳理前渊层序发展、构造特征对区域演化的响应关系。

图1 研究区地形特征及主要地质构造单元位置Fig.1 Topographic characteristics and main tectonic units of the study area

图2 前渊构造模式(据文献[12]修改)Fig.2 Structural configuration of a foredeep

1 区域地质背景

菲律宾海板块自古新世形成之后朝西北位移[13-16], 期间南海岩石圈沿马尼拉海沟向东俯冲于菲律宾海板块之下形成吕宋岛弧系统, 随后该岛弧系逐渐逼近欧亚陆缘, 于中新世晚期6.5 Ma与其相遇,发生弧陆碰撞作用,并持续至今[17-21]。 早期研究认为, 欧亚陆缘和吕宋岛弧系初始走向斜交, 导致碰撞作用以60~90 km/Ma 的速率呈拉链式由北向南逐渐迁移[2-26]。 前人针对欧亚-菲律宾海汇聚板块边界北部取得的一系列研究成果, 包括台湾弧陆碰撞演化[7, 19]、 前陆盆地构造演化[27-28]、 增生楔构造演化[29]、 弧形褶皱冲断带的构造旋转[3]等, 均与于此南向迁移演化模型密切相关。

马尼拉俯冲带总体呈南北向展布,范围约14°N—22°N, 但构造形迹蜿蜒曲折, 基于地形地貌、 地质构造、 地球物理等特征的差异, 其地质构造单元自西向东划分为马尼拉海沟、 马尼拉增生楔、 北吕宋海槽弧前盆地及吕宋火山岛弧(图1)。 马尼拉俯冲带自19°N向北延伸过程中, 其平面构造特征发生一系列趋势性变化: 构造线凸出方向由西转为东, 马尼拉海沟增生楔逐渐加宽, 吕宋岛弧逐渐收窄, 北吕宋海槽弧前盆地逐渐关闭[19, 31]。

2 前渊构造层特征

2.1 重要不整合界面及层序特征

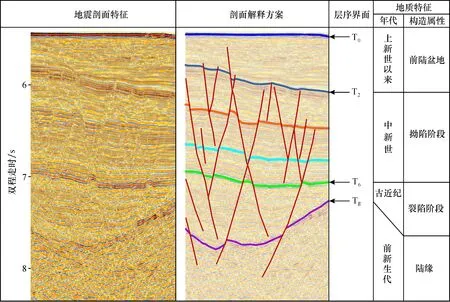

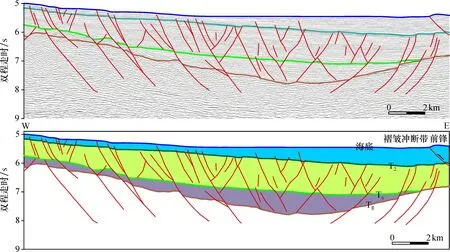

结合马尼拉俯冲带北段前渊高分辨率多道地震剖面显示的侵蚀削截、 顶超、 上超、 下超等反射波终止类型, 以及地震反射层组特征, 自海底之下识别出T2、 T6和Tg具有区域对比特征的地震反射界面(图3)。 综合围区钻井、 地层分层等资料, 对这3个反射界面进行地质属性分析, 推测地震反射界面Tg为新生界底界面, T6为新近纪与古近纪地层的分界, T2为上新世与中新世地层的分界。

图3 前渊地震层序地质属性分析(剖面位置见图1)Fig.3 Seismic stratigraphy and attribute analysis of the foredeep

Tg基底不整合为最早的不整合,分隔前新生代和古近纪地层,地震剖面显示中-低频、强振幅、中-高连续地震反射特征。Tg界面上下地震反射特征差异明显,界面之上总体是一套中-高连续的强振幅反射层组,界面之下为一套低连续弱反射或杂乱反射层,上覆地层呈平行或斜交接触,有上超现象,下伏地层有削截现象。局部地区Tg地震反射波组呈杂乱反射,成层性很差,推测受到断层影响。

T6界面总体呈中频、强振幅、高连续、双相位地震反射特征,界面之上平行接触一套中-高连续的反射层组,界面之下为一套中-低连续或杂乱的反射层组,具有削截现象。T6界面在前渊中央区表现为连续沉积的整合界面,前渊边缘则上超至Tg界面。

T2界面总体呈高频、强振幅、高连续、双相位地震反射特征,同相轴相对平直、稳定,可连续追踪,界面与上覆地层呈明显斜交接触,界面之下为一套高连续、稳定的反射层组。地震剖面显示T2界面侧向变化显著,前渊东侧接近碰撞带部位转变为不整合或假整合,前渊西侧则过渡为一条明显的上超面。

结合以上多道反射地震剖面揭示的反射层组特征与区域地质资料分析表明,马尼拉俯冲带北段前渊新生代地层被普遍存在的2个区域性角度不整合面(T2、 T6界面)分隔为整体特征差异明显的上、 中、 下3套层序(图4)。地震剖面解释结果表明,Tg—T6层序整体呈碟形,由前渊中央向两翼大幅减薄,且切割该层序的断层两侧地层具有明显厚度差,显示了正断层伸展对该层序沉积的控制作用。 相对而言, T6—T2层序沿剖面厚度变化较小,且该套层序中以分布大量正断层为显著特征。T2以上层序整体呈自东向西减薄的楔形,仅有少量正断层向上延伸至该层序。

图4 马尼拉俯冲带北段前渊构造层剖面特征(剖面位置见图1)Fig.4 Interpretation of a seismic reflection profile of the structural layers in the foredeep of the northern Manila subduction zone

2.2 断层发育特征

通过对地震资料进行精细构造解析发现, 马尼拉俯冲带北段前渊发育的正断层整体呈对称分布,即前渊西侧分布的正断层以东倾居多,而前渊东侧主要发育西倾正断层,前渊两翼部位的一些正断层在剖面上表现上陡下缓的铲状形态。笔者对马尼拉俯冲带北段前渊发育的正断层的延伸范围、切割界面进行统计分析,以探讨这些断层的发育时间和活动阶段。

剖面上总共发育了13条向下切穿Tg的正断层,整体表现为对称分布, 控制了Tg—T6层序沉积。 这些断层深部断距较大, 下降盘通常表现同构造沉积增厚, 指示古近纪伸展作用, 推测与欧亚陆缘裂谷作用相关。 有些断层向下延伸与深部中生界断层相连, 暗示其可能为老断层后期活化作用的结果。 断层向上贯穿的地层也不尽相同, 表明断层活动时间跨度大, 未错断的最老地层为T6界面, 表明其中一些断层在T6以后不再活动, 还有一些断层向上延伸可接近海底, 表明其最近还在活动。

有45条正断层向下未切穿Tg,这些断层为新生代以来发育的断层,与先存基底断层后期活化无关。其中:36条正断层向下未切穿T6,推测为裂谷作用阶段以后发育,这些断层均匀分布于T6—T2层序;另外9条向下切穿T6界面的断层集中分布于层序凹陷的中央。整体而言,这些断层断距较小,断层两侧无明显指示同构造沉积的地层增厚现象,且这些断层通常向上终止于T2界面附近,推测其为T2前后时间发育。

3 演化阶段探讨

马尼拉俯冲带北段前渊构造层地质属性可与台湾海峡、台湾岛西部及台西南盆地的钻井、露头资料进行大致对比。

反射地震资料显示, 台湾海峡及台湾岛西部海岸发育古近纪断陷盆地, 其中的澎湖盆地经钻探证实, 古近纪同张裂层序含钙质超微化石的中始新世页岩, 其上被中新世后张裂层序不整合覆盖(图5)。 海岸平原PC-1井揭示下中新统不整合覆盖于中始新世火山喷发岩及砂泥岩同张裂层序之上[32]。

图5 台湾海峡、台湾海岸平原PC-1井及台湾南投 西部麓山带粗坑背斜剖面层序对比(据文献[32])Fig.5 Stratigraphic correlation of the Taiwan Strait, the Well PC-1 in Taiwan coastal plain, and the Cukeng anticline section in the western foothills of Taiwan

台湾中部南投县境西部麓山带粗坑背斜剖面(剖面位置见图1), 由上而下出露渐新世最晚期五指山层, 中始新世平林凝灰岩及中寮层。 五指山层(NP 25带, ~25 Ma)不整合覆盖于平林凝灰岩之上, 平林凝灰岩经锆石U-Pb(LA-ICP-MS)测年为38.8±1 Ma, 并含少量NP 16带钙质超微化石, 平林凝灰岩假整合在中寮层之上。中寮层含中始新世大型有孔虫化石和钙质超微化石NP 14-15带化石。因此,五指山层与中始新世平林凝灰岩两者间的不整合面标志着约14 Ma地层记录的缺失。

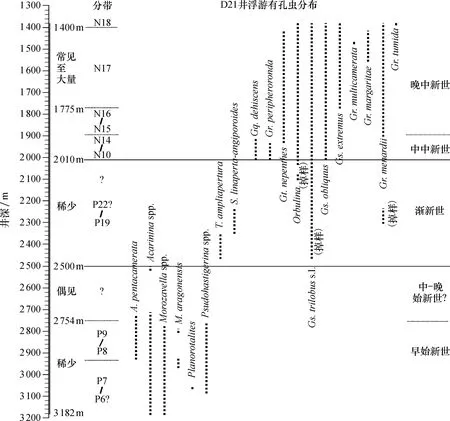

台西南盆地西部D21井2 700~3 182 m井段发现大量浮游有孔虫,是早至中始新世P6—P9化石带的典型分子(约55~45 Ma)[33](图6),推测为始新世受断陷作用影响发育的相关海相层序。

图6 台西南盆地D21井浮游有孔虫分布图(引自文献[33])Fig.6 Distribution of planktonic foraminifera in the Well D21 of the Taixinan Basin

综上所述,台湾海峡、台湾西部麓山带南投剖面及台西南盆地D21井均揭示了始新世同裂谷断陷层序和后裂谷层序,与本文利用多道地震资料揭示的马尼拉俯冲带北段前渊下、中构造层特征及划分方案吻合。

马尼拉俯冲带北段前渊发育的大量正断层表明,直至造山运动期间,该区一直处于张裂构造作用的环境,一些区域内发育的早期正断层持续活动到更新世后期才停止。一些年轻正断层的垂直断距向深部增加,并伴有同裂谷层序的增厚,表明其形成于裂谷阶段,并于后期前陆沉降阶段复活。然而,大部分正断层与先存构造无明显关系,这些断层均匀分布于T6—T2层序,通常位移较小,旁侧未表现增厚的生长地层,应为上新世时间前后发育,大致与6.5 Ma的弧陆碰撞作用同期,该期同造山伸展作用推测与东侧相邻的碰撞带负载造成的俯冲板块弯曲密切相关。

综合以上分析,马尼拉俯冲带北段前渊发育的3套构造层,分别对应3期盆地演化阶段,即古近纪裂陷盆地、中新世拗陷盆地及上新世以来的前陆盆地。

古近纪,研究区受大规模裂谷作用影响,区域以发育断陷盆地为主,通常以正断层为边界,这些断层多为同生断层,导致古近系厚度变化大,横、纵向结构复杂。

中新世,裂谷断陷开始转换为热沉降的一套断坳型结构的海相地层,沉积环境相对稳定,断层活动性减弱,主要以早期断裂继承性发育为主。

自上新世开始, 欧亚俯冲板块受到东侧挤压带负载发生挠曲,发育T2界面分隔上覆沉积层序和下伏被动陆缘地层,该界面向东侧碰撞造山带逐渐加深,表现非对称楔体形态,加上发育大量与挠曲相关的正断层,指示研究区已由被动陆缘转变为主动陆缘,进入前陆盆地演化阶段。

4 结 论

(1)马尼拉俯冲带北段前渊发育显著的T2和T6不整合,将沉积充填划分3套横向形态差异明显的构造层:下构造层呈中央厚两翼薄的碟形;中构造层大体等厚;上构造层呈指向西的楔形。

(2)马尼拉俯冲带北段前渊发育大量正断层,至少可分为两期发育:先期为古近纪同生断层,后期为上新世前后发育的正断层,推测为俯冲板块受东侧碰撞带负载发生挠曲所致,某些先期正断层后期活化。

(3)马尼拉俯冲带北段前渊3套构造层对应该区3个构造演化阶段:古近纪裂陷阶段;中新世拗陷阶段;上新世以来的前陆盆地阶段。