司法实务中防卫过当责任形式认定与判罚的批判性思考

——以内蒙古地区27例防卫过当案例为样本

2020-08-17宋伟燕

宋伟燕

一直以来,涉及正当防卫的案件都是社会各界关注的焦点。近期,“昆山龙哥反杀案”“赵宇见义勇为案”“河北涞源反杀案”,在为反抗不法侵害行为而致人伤亡的场合,防卫人是构成正当防卫还是防卫过当抑或是普通刑事犯罪,司法机关、专家学者、媒体和普通民众的立场与期待大相径庭。对于防卫过当的认定,司法实践中普遍过于严格,存在严重的“唯结果论”倾向,即一旦防卫人在制止不法侵害的过程中造成对方重伤或者死亡事实,就被认定为防卫过当,构成故意伤害罪。而学者们对防卫过当的研究,也是从个案出发,局限于现实生活中司法机关对案件的处理方式和结果,以此来判断认定防卫过当的思路、方法和倾向,而未能以多样本为参考,多角度进行实证分析。为了全面探究实务部门对于防卫过当的认定以及其中存在的问题,笔者结合自己多年司法工作经验,对中国裁判文书网上公布的2014——2019年内蒙古地区27 例被认定为防卫过当的案件进行梳理和数据统计,将需要探讨的问题分类,进行研究分析。

一、内蒙古地区防卫过当案例的情况概述

笔者通过中国裁判文书网,以“刑事案件”“防卫过当”“内蒙古自治区”为关键词进行搜索,共出现131 个结果,在伤害类案件中,司法实践对于“正当防卫”的适用始终采取慎之又慎的保守态度。经过逐一筛查,确定有27 例刑事判决认定32 名犯罪人构成防卫过当。

图一 时间分布

从案件的时间分布来看,27 例刑事判决分布如下:2014年4 例,占比14.8%;2015年8 例,占比29.6%;2016年4 例,占比14.8%;2017年6 例,占比22.2%;2018年3 例,占比11.1%。从数据来看,本次统计主要反映了2014年以来司法机关认定为防卫过当的案件。

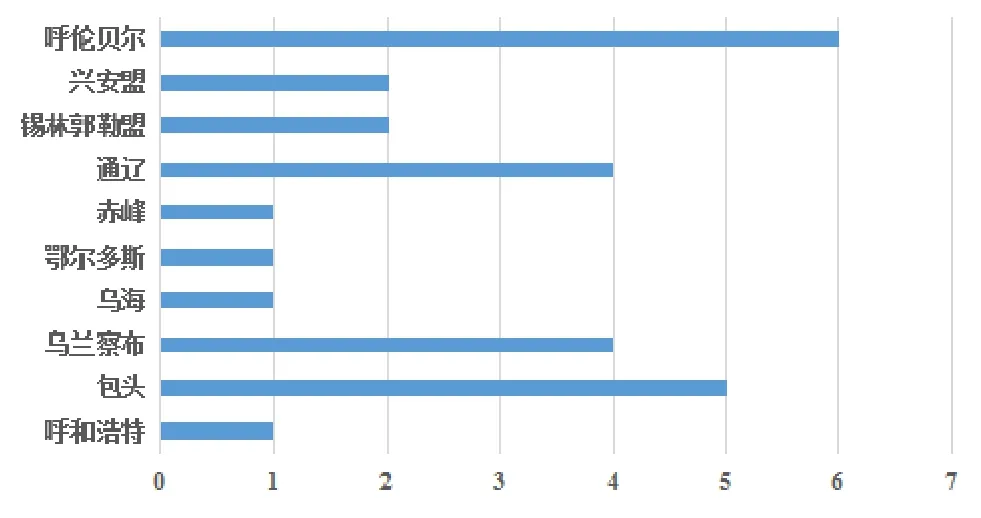

图二 空间分布

从案件的空间分布来看,27 例刑事判决分布如下:呼和浩特地区1 例,包头地区5 例,乌兰察布地区4 例,乌海地区1 例,鄂尔多斯地区1 例,赤峰地区1 例,通辽地区4 例,锡林郭勒盟2 例,兴安盟2 例,呼伦贝尔地区6 例。从统计来看,呼伦贝尔地区、包头地区、乌兰察布地区、通辽地区,司法机关认定构成防卫过当的案件数量较多。

从罪名的分布来看,司法机关通常认定为故意伤害罪。以上判例中共有32 名被告人,因防卫过当而致人伤亡的,被认定为故意伤害罪。

图三 刑罚分布

从刑罚的分布来看,32 名犯罪人中最高被判处10年有期徒刑,最低被判处管制6 个月。具体分布如下:被判处7年以上10年(含)以下有期徒刑有1 人,占比3.1%;被判处5年以上7年(含)以下有期徒刑的2 人,占比6.3%;被判处3年以上5年(含)以下有期徒刑的2 人,占比6.3%;被判处3年(含)以下有期徒刑的15 人,占比46.9%;被判处1年以上3年(含)以下有期徒刑的1 5 人,占比46.9%;被判处1年(含)以下有期徒刑的12 人,占比37.5%;被判处拘役的5 人,占比15.6%;被判处管制的2 人,占比6.3%。就缓刑的适用来说,在被判处3年(含)以下有期徒刑和拘役的16 名犯罪人中,同时适用缓刑的有13 人,占比81.2%。从统计中看,68.8%构成防卫过当的犯罪人被判处了三年(含)以下有期徒刑及更轻缓的刑罚。

二、内蒙古地区司法实务现状及存在的问题

(一)案例综合分析

笔者通过对2014-2019年的27 个裁判文书查阅发现,司法机关通常认定为故意伤害罪,其中有个人犯罪,也有多人斗殴犯罪,还有抢劫转化型犯罪。被认定为故意犯罪的防卫过当情形具有以下特点:

一是,被认定为故意犯的防卫过当行为,分为三种类型:

第一种是防卫手段不对等的情形。如被害人赤手空拳进行加害,但行为人却以刀等武器进行反击,如莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院判决的“姜某某故意伤害案”[1]参见“内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院刑事判决书(2014)莫刑初字第36 号”,http://wensh u.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=1b6b4a94de274713b4e6a3d15dbd4849,最后访问时间:2019年10月27日。、科尔沁右翼前旗人民法院判决的“宋某某故意伤害案”[2]参见“内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院刑事判决书(2018)内2221 刑初327 号”,http://wenshu.cou rt.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=9354b42e10bd41678addaa1500e2f580,最后访问时间:2019年10月27日。,均属于这种情形。这种场合常被认定为,防卫手段明显超过必要限度。其在刑法理论上被称为“质的过当防卫”。

第二种是出现防卫结果不适时的情形。如奈曼旗人民法院判决的“郑某1、郑某2、刘某某故意伤害案”[3]参见“内蒙古自治区奈曼旗人民法院刑事判决书(2019)内0525 刑初69 号”,http://wenshu.court.gov.cn/w ebsite/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=aff275e80dee48f79848aaaa00e2fb54,最后访问时间:2019年10月27日。,就属于这种情况。即通过行为人的反击行为,被害人被制服或者正在逃离现场,但行为人仍然进行反击,以致造成重大损害结果。其在刑法理论上被称为“量的过当防卫”。[4]我国刑法学说认为,“量的过当防卫”的场合,本来加害方已经被制服,攻击行为已经停止,此时已经不存在正在发生的不法侵害,因此,对这种场合下的加害人进行反击,就不是防卫过当,更不是正当防卫,而是有故意伤害之嫌。但是,我国的司法实务当中,也将这种情形作为防卫过当理解,恐怕主要还是考虑到了事情的起因是出于防卫,行为人主观上具有亢奋、愤怒等可以理解的因素的存在。

第三种是质的防卫过当和量的防卫过当同时存在的情形。如丰镇市人民法院判决的“孙某某、李某某故意伤害案”[5]参见“内蒙古自治区丰镇市人民法院刑事判决书(2014)丰刑初第55 号”,http://wenshu.court.gov.cn/websi te/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=de19d68b0ddd4099ba9db5b2182517cb,最后访问时间:2019年10月27日。便是如此。该案中,二被告人将被害人按倒在炕上,被害人对被告人的人身危险性已大大减弱,被告人李某某上去掐住受害人王某甲的脖子,被告人孙某某用抢下的尖刀在受害人王某甲身上扎了数刀导致被害人死亡。

二是,被定性为故意犯的防卫行为,要么是因为行为人对于其防卫行为明显超过防卫的必要限度,要么是侵害人已经倒地丧失侵害能力之后,行为人仍然未停止反击。这一点,在以下判决书的判辞中具有体现。如“在被告人李某某将被害人掐住后,被告人孙某某对被害人腿部砍了一刀后,被害人已经基本被制服,被告人孙某某又连砍数刀,致被害人多处受伤,正当防卫明显超过必要限度,二被告人的行为已构成故意伤害罪。”(孙某某、李某某故意伤害案);“被告人郑某1、郑某2、刘某某为了使自己的人身权利免受他人正在进行的不法侵害,采取了制止不法侵害的行为,致一人一处重伤,三处轻伤,该防卫行为已经明显超过必要限度造成重大损害,其行为构成故意伤害罪。”(郑某1、郑某2、刘某某故意伤害案)便是如此。

三是,行为人在被认定为故意犯时,由于导致的结果不同,在罪过认定上也存在差别。就造成不法侵害人伤害结果的类型而言,判例一般认定行为人对伤害结果具有认识,从而构成故意伤害罪;但就造成不法侵害人死亡结果的类型而言,判例虽然认为其构成故意伤害罪,但却否认行为人对死亡结果具有认识。在防卫过当造成死亡结果的场合,法院不会认定行为人构成故意杀人罪,而是以故意伤害罪定罪,但在“致人死亡的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑”的量刑幅度之内对行为人处罚。

(二)存在问题

通过对27 例刑事案例进行梳理,笔者发现实务部门对于判断防卫行为是否超过必要限度构成防卫过当的认定,主要有两种情况:第一种是根据防卫行为造成的后果严重程度来认定防卫过当,从法院的判决书对犯罪事实认定的描述中有所体现。如特别是防卫人持械防卫造成严重后果的,属于防卫过当。第二种是法院在定罪时通过对多种因素进行考量,认定防卫行为明显超过必要限度造成重大损害的成立为防卫过当。如考虑不法侵害的强度、不法侵害减弱或丧失后防卫人仍持续追击、防卫行为造成的损害后果与不法侵害造成的后果两者存在悬殊、防卫人存在更为轻缓的防卫方式但未采取。需要说明的是,上述几种情况在具体案件中法官也会综合不同因素来认定防卫行为构成防卫过当。可以看出,对于《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第20 条第2 款规定“明显超过必要限度造成重大损害”的判断,司法实务中更倾向于“唯结果论”的做法。

《刑法》第20 条第1 款规定了正当防卫的成立条件,第2 款规定了防卫过当的认定形式。根据文理解释,防卫过当是在成立正当防卫的前提下,防卫人的行为明显超过必要限度,结果造成重大损害。既然是合法行为,那么行为人主观责任形式该如何认定,就是一个非常复杂的问题。从我国《刑法》关于防卫过当的立法沿革来看,从旧《刑法》的“超过必要限度造成不应有的危害”到新《刑法》的“明显超过必要限度造成重大损害”,这种表述上的变化明显表明立法上对正当防卫的鼓励和认定防卫过当的严格限制[6]参见黎宏:“论防卫过当的罪过形式”,载《法学》2019年第2 期。,因此,防卫过当的罪过不仅涉及对防卫过当行为本身的评价,也影响公民实施正当防卫的积极性。

三、防卫过当责任形式认定

(一)理论界争议

理论界有关防卫过当的罪过形式,早期观点认为,只能是过失,不可能是故意,[7]参见杨新培:“防卫过当罪过形式探讨”,载《宁夏社会科学》1986年第1 期,第73 页。与之相反的观点则认为,防卫过当的罪过形式主要是过失,也不排除有间接故意,但不可能是直接故意。[8]参见郭泽强:“防卫过当罪过研究”,载《中国刑事法杂志》2007年第2 期,第26 页以下。这种观点被大多数学者认同。[9]参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学》,北京大学出版社、高等教育出版社2016年版,第136 页。曾有学者提出,防卫过当是一种具有多重性质的犯罪现象,它既可能出于过失心理,也可能出于故意心理,甚至是直接故意,不应一概定为过失犯罪。[10]参见陈璇:“论防卫过当与犯罪故意的兼容——兼从比较法的角度重构正当防卫的主观要件”,载《法学》2011年第1 期,第117 页以下;赵金伟:“结果无价值论视角下的防卫过当责任形式研究”,载《西部法学评论》2 017年第4 期,第10 页以下。现在,从司法实践的角度来看,防卫过当的罪过形式只能是故意,过失的情形没有研究价值。[11]参见王政勋:《正当行为论》,法律出版社2000年版,第196 页;黎宏:《刑法学总论》,法律出版社2 016年版,第142 页。在笔者研究的内蒙古地区判例样本中,在所有被认定为防卫过当的32 名犯罪人,绝大多数防卫人对死亡类型的过当结果都是过失,伤害类型犯罪的过当结果都是故意。反映出司法机关在防卫过当的认定上以构成要件符合说为原则,以故意作为防卫过当的罪过形式。

(二)实务界认定

司法实践中认定防卫人存在防卫过当,其对伤害结果的认定均是故意。但是这种观点对刑法上的“故意”作了形式化的理解,并不恰当。

1.与刑法关于“故意”的规定不符

根据《刑法》第14 条的规定,故意是指明知自己的行为会发生危害社会的后果而希望或者放任其发生的心理状态。据此,要构成刑法上的故意,行为人不仅要对结果的发生有认识,而且还要认识到该结果是危害社会的结果[12]参见张明楷主编:《刑法学》,法律出版社2016年版,第54 页。。而在防卫过当的场合,防卫行为之所以违法(具有社会危害性),是因为其明显超过必要限度造成了重大损害。如在姜某某故意伤害案中,一审法院认为,被告人姜某某无视法律,因琐事伤人,并致人重伤,其行为已构成故意伤害罪。被害人到被告人家,因言语不和,先动手抓着被告人的衣领欲与被告人到外面打仗,在案件的起因上有一定的过错。被害人抓住被告人衣领,主观上拖被告人到外面打架,并没有其他的故意,但被告人为了挣脱被害人的抓拽行为,将被害人致伤,超过了必要限度,系防卫过当。在刑法理论及司法实践中,防卫过当的成立都要求防卫人具有防卫意识。在具有防卫意识的情况下,防卫人虽然对结果的发生有认识,但其常常认为自己的防卫行为为制止不法侵害所必需,而很难认识到其防卫行为已经超过必要限度,是危害社会的,因而难以构成故意犯罪。对比来看,司法实践往往是根据防卫人对最后出现的伤害结果有认识便肯定防卫人有故意,这种对故意的形式化理解与《刑法》第14 条关于故意的规定不符。

2.忽视防卫意识对故意的影响

不管是理论通说还是司法实践,正当防卫的成立都要求防卫人具有防卫意识,在防卫过当的场合也不例外。防卫人不具有防卫意识的,当冲突发生时往往会被认定为互殴,既不成立正当防卫,也不构成防卫过当。最高人民法院刑事审判庭在阐释一起假想防卫致人死亡案件的裁判理由时明确指出,“不能把刑法理论上讲的故意与心理学理论上所讲的故意等同、混淆起来……假想防卫虽然是故意的行为,但这种故意是建立在对客观事实错误认识基础上的,自以为是在对不法侵害实行正当防卫。行为人不仅没有认识到其行为会发生危害社会的后果,而且认为自己的行为是合法正当的,而犯罪故意则是以行为人明知自己的行为会发生危害社会的后果为前提的。因此,假想防卫的故意只有心理学上的意义,而不是刑法上的犯罪故意”[13]最高人民法院刑事审判第一至五庭《中国刑事审判指导案例1 刑法总则》,法律出版社2017年版,第246页。。以上我们可以看到实务中对假想防卫的责任形式的认定立场。可以看出,在假想防卫的责任形式的问题上,实务部门对故意的认定其实是采取了实质化的态度。既然如此,就没有理由在防卫过当的场合对故意进行形式化的理解。

3.犯罪论体系适用的僵化

深究其背后的原因,这种对故意的形式化理解可能与传统的犯罪论体系存在关联。根据传统的犯罪论体系,认定犯罪要从主体、客体、主观方面和客观方面四方面进行认定,而正当防卫等则是例外的犯罪排除事由。在对犯罪的主观方面进行认定时,主要看行为人对所发生的结果是否有认识及意欲,来决定行为人是否存在故意。在根据前述四个要件认定行为人符合某种犯罪的构成条件后,再例外地看行为人是否构成正当防卫等排除犯罪的情形,如果没有,那就构成犯罪。这样的话,在防卫过当的场合,在犯罪认定的前一阶段,即对犯罪的主观方面进行认定时,其实只考虑防卫人对出现的伤害结果是否有认识。而在犯罪认定的后一阶段,因为不构成正当防卫,则直接肯定行为人构成故意犯罪,没有再为责任形式的进一步确定预留空间。在这种认定模式下,在防卫过当的场合,防卫人的犯罪故意往往在第一阶段就被确定,防卫意识不可能对防卫人责任形式的认定产生影响。而实务中对防卫过当责任形式的描述方式也印证了这一点。在所有27 例案件中,法院认定防卫人构成故意犯罪的模式主要有两种:一种是直接指出防卫人对所造成的伤亡结果存在故意,构成故意犯罪,随后再单独将防卫过当作为量刑情节予以考量。另一种是指出防卫人的防卫行为构成防卫过当,因而构成故意犯罪。在这两种认定模式,尤其是第一种认定模式中,我们可以明显看到,在传统犯罪论体系下,法院仅根据行为人对伤亡结果的认识来认定故意,而防卫过当则仅仅是量刑情节,防卫意识不可能再对故意的判断产生影响,这使得在防卫过当的场合,故意的认定只能是形式化的判断。

(三)结论

综上,对于防卫过当致人伤害的情况,实践中普遍认定为故意犯罪的做法明显不当。从理论上来讲,这种对故意进行形式化理解的做法与《刑法》第14 条关于故意的规定不符。因此,我们应该充分认识到防卫意识对防卫人责任形式的影响,在大多数防卫过当的场合,防卫人的责任形式都是过失,只有防卫人明知自己的防卫行为“明显超过必要限度”仍然希望或容忍最后的结果发生的,才构成故意犯罪。司法实践中大量防卫过当被认定为故意犯罪,其原因在于司法机关对故意进行了形式化的理解,而没有重视防卫意识对故意认定的影响。如果重视防卫意识对认定防卫人责任形式的影响,则可以认为在防卫过当的场合,大部分情况下防卫人构成过失犯罪,只有明知自己的行为“明显超过必要限度”仍然希望或容忍最后的结果发生的,才构成故意犯罪。

四、防卫过当的处罚

(一)各国关于防卫过当的处罚

从比较法的角度来看,关于过当防卫的处罚,通常有三种方式:一是追究刑事责任,从宽处罚。如日本刑法第36 条第2 款规定,超过防卫限度的行为,根据情节,可以减轻或者免除其刑罚;[14]参见山口厚:《刑法总论》,付立庆译,人民大学出版社2011年版,第130 页。我国台湾刑法第23 条也规定,对防卫行为过当者,得减轻或者免除其刑;二是作为没有期待可能性的情形,不予处罚。如德国刑法第33 条规定,防卫人因为慌乱、恐惧或者惊吓而超越正当防卫的界限的,不罚。荷兰刑法典第41 条第2 款也规定,因遭受不法侵害而导致的一时冲动,造成防卫过当的,不负刑事责任。[15]参见黎宏:《刑法学总论》,法律出版社2016年版,第141 页。日本刑法典当中尽管没有如此规定,但在《盗犯等防止法》中有类似规定。该法在第1 条第1 款[16]日本《有关防止以及处分盗犯等的法律》(《盗犯防止法》)第1 条第1 款规定:①“在防止盗犯以及意图夺回被盗赃物的时候”,②“在意图防止携带凶器,或者翻越损坏门窗墙壁或者撬开门锁,进入有人居住或者有人看守的宅院,建筑物或者舰船的人的时候”,③“要求无故进入他人住宅或者有人看守的宅院、建筑物、舰船的人退去,或者意图使受到这样的要求,但不自上述场所退去的人离开的时候”的场合,“为了排除对自己或者他人的生命、身体、贞操进行的现实侵害而杀伤犯人的,是刑法第36 条第1 款所规定的防卫行为”。之后的第2 款中规定,即便是没有现实危险的场合,“在由于恐怖、惊谔、兴奋、狼狈而当场杀死或者杀伤犯人的时候”,不受处罚。这实际上是对日本刑法第36 条第2 款有关防卫过当的一种补充;三是单独设置处罚。如俄罗斯联邦刑法典第109 条规定,超过正当防卫限度杀人的,处2年以下限制自由或者2年以下的剥夺自由;超过拘捕犯罪人所必需的方法杀人的,处3年以下的限制自由或者3年以下的剥夺自由。第114 条规定,超过正当防卫限度故意严重损害他人身体健康的,处2年以下的限制自由或者1年以下的剥夺自由;超过拘捕犯罪人所必需的方法故意严重他人健康或者故意中等严重损害他人身体健康的,处2年以下的限制自由或者2年以下的剥夺自由。[17]参见黄道秀译:《俄罗斯联邦刑法典释义》(上册),中国政法大学出版社2000年版,第293 页、第316 页。

(二)我国刑法关于防卫过当的处罚

我国刑法中有关防卫过当的处罚,某种程度上和日本的规定类似:一方面明文规定,防卫过当的,应当承担刑事责任(第20 条第2 款),但另一方面又规定,在遭遇严重危及人身安全的暴力犯罪时,防卫行为即便超过必要限度造成重大损失,也不属于防卫过当,行为人不负刑事责任(第20条第3 款)。根据文章开头部分的统计,在防卫过当的场合,大部分犯罪人都被判处三年(含)以下有期徒刑以及更轻缓的刑罚,其中缓刑的适用率也高于普通犯罪。当然在具体案件中,防卫人刑罚的确定并不仅仅考量防卫过当这一个因素,还有许多其他量刑情节,具体包括:32 名犯罪人中最高被判处10年有期徒刑,最低被判处管制6 个月,此处不再赘述。

(三)司法实务中防卫过当处罚存在的问题

通过对防卫过当的刑罚及相关考量因素的梳理,笔者发现其中存在以下三方面的问题。

1.免除处罚的适用率极低

在笔者统计的27 份刑事判决中,并不存在免除处罚的判决。普遍存在着自首、坦白、被害人过错、赔偿谅解等情节。防卫过当中较少适用免除处罚的原因是多方面的。充分说明司法机关对于防卫过当减免处罚尤其是免除处罚的根据并未准确把握。

诚然,防卫过当减免处罚的原因主要在于不法的减轻及责任的减少。而结合我国《刑法》的规定,明显超过必要限度造成重大损害的才构成防卫过当,这就导致过当行为的不法虽然存在减轻,但也不至于减弱至极其微小的程度,否则就不可能是“明显”超过必要限度且造成“重大”损害。从这个意义上来讲,单纯的不法的减轻并不能完全为防卫过当免除处罚提供根据。因此需要借助责任的减少,即从期待可能性降低的角度来进一步说明防卫过当免除处罚的原因。一般认为,在防卫过当的场合,防卫人难免会产生惊恐、害怕、慌乱等紧张情绪,而在这些紧张情绪比较强烈的情况下,期待行为人作出合适防卫行为的可能性便会大幅下降,从而导致其责任程度降低至微弱状态,因而被免除处罚[18]参见张明楷:“故意伤害罪司法现状的刑法学分析”,载《清华法学》2013年第7 期,第6~27 页。。简言之,对于防卫过当免除处罚的适用,主要应该考虑防卫人面临不法侵害时所产生的剧烈的心理动摇,导致期待可能性大幅降低,从而使防卫人的责任程度减少至微弱状态。

但是从实务认定来看,司法机关并未关心防卫人在面临不法侵害时的心理紧张状态。虽然认识到当时情况十分紧急,防卫人存在高度紧张、恐慌等心理状态,但并未据此大幅减轻防卫人的刑罚,更别提免除处罚。因此,在刑罚裁量时,要特别关注防卫人面临不法侵害时所产生的紧张状态,确定此时防卫人责任减少的程度,恰当确定减轻处罚的幅度,甚至免除处罚[19]参见沈德咏,“我们应当如何适用正当防卫制度,”http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-48882.html,最后访问时间:2020年4月28日。。

2.重复评价问题

通过对这些案件的梳理发现,司法实践中将不法侵害人率先实施不法侵害作为认定被害人存在过错的事实根据。从犯罪类型上来说,防卫过当也属于被害人有过错的犯罪[20]参见陈兴良:《正当防卫论》,中国人民大学出版社2006年版,第184 页。,但是当刑法对防卫过当减免处罚时,便已经考虑了被害人所实施的不法侵害行为对防卫行为不法及责任的影响。换言之,被害人率先实施不法侵害这一事实以及其对防卫人刑事责任的影响,已经被作为防卫过当减免处罚的根据,体现在《刑法》第20 条第2 款中。这样的话,如果再根据该事实认定存在被害人过错进而对防卫人从轻处罚,那便是就同一事实在同一方面对刑罚的影响进行了重复评价。因此,在根据防卫过当对防卫人减轻处罚的情况下,就不能再适用被害人过错情节对防卫人进一步从轻处罚。当然,如果除了实施正在进行的不法侵害外,被害人还存在其他有过错的情节,则可以将防卫过当和被害人过错同时适用。

重复评价的另一个典型现象是将犯罪常态作为从重或从轻处罚情节。比如存在防卫人因为持械防卫被从重处罚。可是持械是故意伤害,尤其是故意伤害致人重伤的常态。在对致人重伤或死亡的行为进行评价时,就已经包含了对持械这一伴随情节的评价。即便持械是故意伤害的加重形态,其也应该是防卫过当的常态。因为现实中,大多数防卫人所面临的都是对方多人或持械实施的不法侵害,正常情况下防卫人只有持械防卫才有可能出现过当后果,徒手反抗往往很难“明显超过必要限度造成重大损害”,甚至起不到明显的防卫效果。从这个意义上来讲,持械防卫是防卫过当的常态,当认定防卫人构成防卫过当时,就已经考虑了持械这一伴随情节,如果再把持械防卫作为从重处罚情节的话,就属于重复评价。当然,如果防卫人的持械防卫给不法侵害人造成的损害属于重伤中比较严重的,比如造成了严重等级的伤残,那么可以在法定刑的选择时予以考虑。但此时已经不是根据持械情节而是根据损害后果的严重性来确定刑罚。即便如此,如果在确定基准刑罚时已经考虑了伤残情节的严重,那么之后就不能再依据该情节对防卫人从重处罚,否则也是重复评价。[21]参见张明楷:《责任刑与预防刑》,北京大学出版社2014年版,第266 页。

此外,我们还发现实务中有少量案件将防卫人未赔偿作为从重处罚情节。可是防卫人不赔偿被害人的损失是犯罪常态,正因为如此,防卫人存在赔偿情节的,才会从轻处罚。因此,防卫人未赔偿的,不能从重处罚。还有,在部分案件中,法院将防卫人属于初犯、偶犯作为从轻处罚的情节,但是初犯、偶犯是犯罪常态,正因为如此,防卫人构成累犯或存在前科的才可能被从重处罚。因此初犯、偶犯也不宜作为从轻处罚的情节予以考量。

3.间接处罚的问题

间接处罚主要是指,某种行为及结果原本并不是刑罚处罚的对象,但由于该行为及其结果存在于某一犯罪中,导致对该行为及结果实施刑罚处罚。间接处罚违反了以保障人权为宗旨的罪刑法定原则,不仅使刑法丧失限制司法权力的机能,而且导致刑罚没有受到限制。[22]参见张明楷:《责任刑与预防刑》,北京大学出版社2014年版,第264 页。根据我国的司法实践和理论通说,故意伤害致人轻微伤的并不构成犯罪。在具体的案件中,如果行为人故意伤害仅致他人轻微伤的,行为人仅会被处以治安处罚,但不会被判处刑罚。在部分防卫过当的案件中,因为面临多人的不法侵害,防卫人往往在造成对方一人或多人伤亡结果外,还会造成其他的不法侵害人轻微伤。如果在定罪或过当判断中将轻微伤作为考量依据,并最后认定防卫人属于防卫过当构成犯罪的情况下,那么该轻微伤必定会成为对防卫人从重处罚的重要依据。可是,故意伤害致人轻微伤原本不构成犯罪,不能适用刑罚。如果仅因为其存在于防卫过当中,并与其他更为严重的伤害结果一起出现,就被作为从重处罚情节的话,就等于在实质上对该行为科处了刑罚,这便是典型的间接处罚。另外,有的案件中,防卫人的防卫行为给不法侵害人造成了财产损失,但该财产损失并未达到相关财产犯罪(故意毁坏财物罪)的数额起点,而法院却仍然将其作为从重处罚的情节予以考量,这也属于明显的间接处罚。

此外,在防卫过当中还要特别注意避免对轻伤的间接处罚。在防卫人面对多人的共同侵害时,可能造成其中一人重伤或死亡,并造成其他不法侵害人轻伤。比如甲在面临乙、丙、丁三人殴打时持刀反击,致丙、丁重伤,致乙轻伤。此时,即便认定甲的防卫行为造成丙、丁重伤构成防卫过当,也不能就甲给乙造成的轻伤对甲追究刑事责任或加重处罚。因为虽然在普通的故意伤害罪中,致人轻伤的要判处刑罚,但是根据前面部分的分析,防卫行为致不法侵害人轻伤的,不满足“重大损害”的要件,不能被追究刑事责任。这一点在面临多人共同侵害时也不例外,不能因为甲对丙、丁的反击属于防卫过当,而乙的不法侵害又与丙、丁的不法侵害共同出现,就认为甲对乙的反击也属于防卫过当,或者将其作为(对丙、丁防卫过当的)从重处罚的情节。如果不注意这一点,那就意味着,对于防卫人来说,制止多人的不法侵害比制止一人的不法侵害更容易构成防卫过当。反过来讲,就是鼓励不法侵害人团伙作案。根据前面的分析可以确知,防卫人对损害结果往往都是过失;而根据《刑法》第235 条的规定,过失致人轻伤的不构成犯罪。因此,大多数情况下不能将防卫行为致人轻伤作为从重处罚的情节,否则也是间接处罚。

最后,还需要从刑罚裁量的角度,对实务中将防卫过当致人死亡普遍认定为故意伤害致人死亡的做法进行反思。根据前面的分析,在防卫过当致人死亡的场合,如果其中包含的重伤结果并不过当,那么将防卫人认定为故意伤害致人死亡就等于将已经被合法化的事实重新纳入犯罪评价之中并追究防卫人的刑事责任。严格来讲这种做法并不是间接处罚,而是比间接处罚更严重的对合法化事实的直接处罚,严重违反了罪刑法定原则,应该被严格禁止。

综上,对于防卫过当减免处罚来说,实务认定中主要存在的问题在于过于严格限制了防卫过当免除处罚的适用,而在一些量刑情节的把握上存在明显的重复评价和间接处罚。背后的原因主要在于,司法机关并未完全重视防卫过当减免处罚的根据,也并未认真考虑相关从轻或从重处罚情节的实质原因,而仅仅是机械地适用这些情节。

结 论

笔者通过对内蒙古地区防卫过当案例的梳理和分析发现,司法机关在防卫过当的处理上存在三方面的问题:第一,存在明显的唯结果论倾向,这使得防卫过当的认定过于宽松,导致将部分正当防卫认定为防卫过当。第二,在防卫过当责任形式的判断上,存在对故意的形式化理解,导致将大量的防卫过当认定为故意犯罪。第三,对防卫过当减免处罚的根据没有深入关注,导致防卫过当免除处罚的适用范围过窄,此外还存在对相关量刑情节的机械适用,导致重复评价和间接处罚。[23]参见尹子文:“防卫过当的实务认定与反思——基于722 份刑事判决的分析”,载《现代法学》2018年第1期,第178~193 页。而从正当防卫的制度设计的初衷来看,笔者认为,对于防卫过当的认定,实务中应该在以下几个方面做出改善:第一,根据必需说来判断必要限度,以防卫行为是否为制止不法侵害所必需来认定防卫行为是构成正当防卫还是防卫过当。第二,在防卫过当责任形式的判断上,应该重视防卫意识对故意的影响,在一般情况下认定防卫人构成过失犯罪。第三,重视防卫过当减免处罚的原因,在防卫人存在期待可能性大幅下降的情况下,给予防卫人免除处罚的待遇。第四,在对关联量刑情节的适用上,要重视分析各种从重或从轻处罚情节的事实基础和实质根据,避免重复评价和间接处罚。