甘蓝型油菜主要株型和产量性状的综合分析

2020-08-17左凯峰张冰冰秦梦凡李青青徐爱遐

郭 娜,左凯峰,张 淼,张冰冰,秦梦凡,马 宁,刘 翔,李青青,黄 镇,徐爱遐

(西北农林科技大学 农学院,陕西杨凌 712100)

中国作为油菜生产大国,油菜种植面积和产量在逐年增加,其中甘蓝型油菜因产量高、适应性强等优点成为中国种植面积最大的油菜品种[1]。提高油菜产量和培育适合机收品种是油菜育种的主要目标[2]。单株有效角果数、每角粒数和千粒质量是油菜产量构成的主要因素,涉及株型的如株高、分枝角度、分枝数等性状通过影响产量性状或作物倒伏间接地影响油菜产量。因此,在油菜育种中,油菜性状的考察和分析是进行亲本筛选和配制优良杂交组合的基础[3]。为解决制约油菜产业发展生产效益低下和机械化水平低的问题,关键在于株型的选择和优化。理想的株型可以提高叶面积系数,改良群体的光合效率,改善油菜的倒伏状况,增加生物学产量和提高经济系数[4]。

针对不同甘蓝型油菜性状的分析,前人已开展了较多的研究。倪正斌等[5]对2016-2017年度江苏盐城地区12个油菜品种进行研究,结果表明不同甘蓝型油菜品种(组合)的主要农艺性状差异较大,二次分枝数的变异系数最大,角果长的变异系数最小;油菜产量与一次分枝数、二次分枝数、全株角果数均呈显著正相关。郑本川等[6]以213份长江流域油菜主产区育种单位提供的甘蓝型油菜育种亲本为材料,采用相关分析等方法,探讨在成都平原气候条件下,油菜单株产量与10个相关农艺性状之间的关系。结果表明,不同地区油菜农艺性状存在较大差异;单株产量与株高、主序有效长度、一次分枝数、主序有效角果数、角果长、每角粒数和千粒质量间呈极显著正相关,与营养生长时间之间呈显著负相关;对单株产量直接影响最大的是株高,其次是每角粒数和一次有效分枝数,间接作用最大为主花序有效长度,其次是主花序有效角果数和一次分枝高度。许多研究着重分析了油菜产量与农艺性状的关系,未能揭示株型性状与产量及产量性状的相关,也缺乏对株型性状与产量形成关系的深入分析。

虽然前人对甘蓝型油菜的农艺性状已做了大量的分析研究[7-11],但采用的分析方法尚不全面,考察指标相对较少,侧重油菜产量性状的考察而忽视了株型性状的分析。理想株型是增加种植密度,培育适合机收油菜新品种的基础,由于油菜株型受株高、分枝角度、分枝数等多个性状的综合影响,所以剖析油菜株型和产量性状的关系,可以为理想株型新品种的选育奠定理论基础。本研究选取130份油菜育种亲本材料 ,在油菜成熟期对其主要株型性状和产量性状进行考察分析,探讨主要株型性状对产量形成的影响,以期为油菜种质的有效利用和油菜株型性状的综合改良提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验材料为西北农林科技大学油菜遗传及分子育种实验室多年培育的130份甘蓝型油菜亲本材料,其遗传基础广泛,具有丰富的变异来源,供试材料采用1-130编号。

1.2 试验方法

1.2.1 田间种植 试验于2017-2018年在陕西杨凌西北农林科技大学曹新庄试验田(34°28′N,108°07′E)进行,选择有代表性、地势平坦、排灌方便、地力均匀的田块进行区域试验。采用单因素完全随机试验设计,每个株系种植3行,每行 16~18株,行长2 m,行距35 cm,种植密度为 15 000株/667m2。试验地四周设保护行,土壤肥力中等,播前混施底肥磷酸氢铵和尿素,用量分别为40 kg/667m2和10 kg/667m2。9月下旬播种,三叶期间苗,五叶期定苗,冬前11月中旬中耕,12月下旬冬灌,来年3月上旬春耕1次。其他田间管理按常规进行。

1.2.2 性状考察 在油菜蕾薹期随机选取每小区5个代表性单株(除边株和特异株外)挂牌,成熟期田间考种,调查每个挂牌单株的株型和产量性状。株型性状包括株高(PH)、一次有效分枝高度(VBH)、主花序长度(MIL)、一次分枝数(BN)、二次分枝数(SBN)、顶端分枝角(TBA)、中部分枝角(MBA)、基部分枝角(BBA)、角果长(SL)、角果宽(SW)10个性状;产量性状包括主花序有效角果数(NSTR)、全株角果数(NSP)、每角粒数(NS)、千粒质量(TSW)和单株产量(SYP)5个性状,共测量15个表型性状。油菜成熟后,剪取连有油菜上部第一分枝 (顶枝)、中部第四分枝(中枝)和基部第一分枝 (基枝) 的茎段,通过数字图像采集法[12]获取顶端分枝角、中部分枝角和基部分枝角图像文件,将其导入AutoCAD软件,利用角度工具标注角度并记录;利用万生软件测千粒质量;其余性状通过工具尺测量。田间记载和考种依照文献[13]和伍晓明等[14]的方法。

1.3 数据分析

利用Excel 2016统计130份甘蓝型油菜的表型数据。采用SPSS 20.0分析株型性状和产量性状的相关性。对各性状原始数据进行处理,利用原始数据的平均值进行通径分析。利用SPSS因子分析进行主成分分析与综合评价。

2 结果与分析

2.1 甘蓝型油菜株型性状和产量性状表现

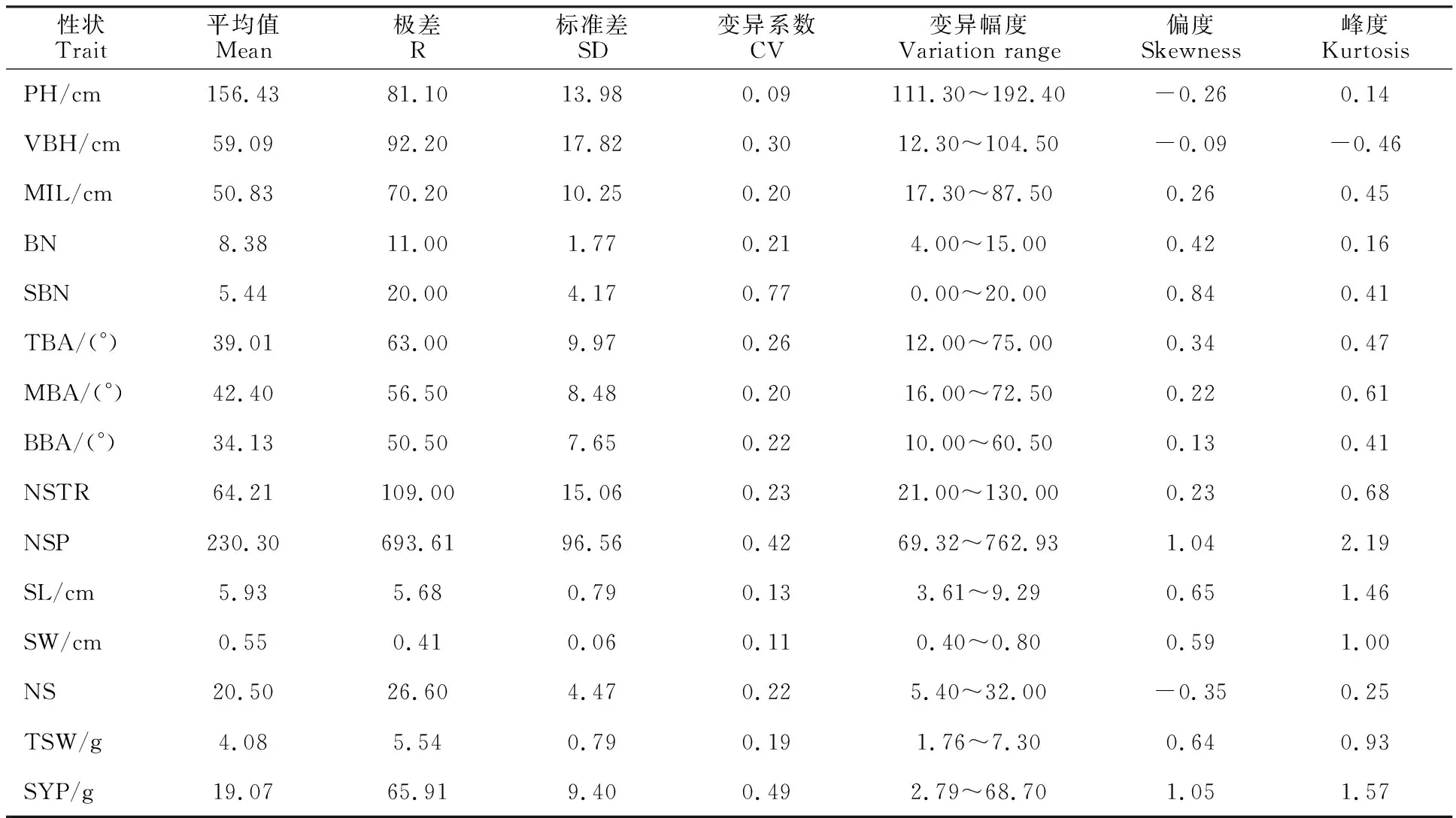

130份亲本材料的10个株型性状和5个产量性状的表型特征值统计结果见表1,130份材料主要性状变异丰富。参试材料PH平均值为156.43 cm,变幅为111.30~192.40 cm,71.5%的材料PH集中在145~170 cm;VBH平均值为59.09 cm,变幅为12.30~104.50 cm,85.4%的材料VBH集中在40~80 cm;MIL平均值为 50.83 cm,变幅为17.30~87.50 cm,79.2%的材料MIL集中在40~60 cm; BN平均值为8.38个,变幅为4~15个,80.8%的材料BN集中分布在 6.75~9.75个; SBN平均值为5.44个,变幅为 0~20个,88.5%的材料居于1.25~9.75; TBA、MBA、BBA的平均值分别为39.01°、 42.40°、 34.13°,变幅分别为12.00°~75.00°、 16.00°~72.50°、 10.00°~60.50°,TBA集中分布在 32.5°~47.5°,MBA集中分布在37.5°~ 50.0°,BBA集中分布在25.0°~40.0°;SL和SW平均值分别为5.93 cm、0.55 cm,变幅分别为 3.61~9.29 cm、0.41~0.80 cm,SL集中分布在 5.00~6.75 cm,SW集中分布在0.49~0.63 cm; NSTR、NSP平均值分别为64.21个、230.30个,变幅分别为21.00~130.00个、230.30~ 762.93个; NS、TSW平均值分别为20.50粒、 4.08 g,变幅分别为5.40~32.00粒、1.76~7.30 g; SYP平均值19.07 g,变幅为2.79~68.70 g,83.1%的材料SYP集中在10.00~27.50 g。15个性状的变异系数顺序为SBN>SYP>NSP>VBH>TBA>NSTR>NS=BBA>BN> MBA=MIL>TSW>SL>SW>PH,各性状呈正态或偏正态分布,是典型的数量性状。

表1 甘蓝型油菜主要性状的表型统计Table 1 Phenotypic statistics of main traits of Brassica napus L.

2.2 甘蓝型油菜性状相关分析

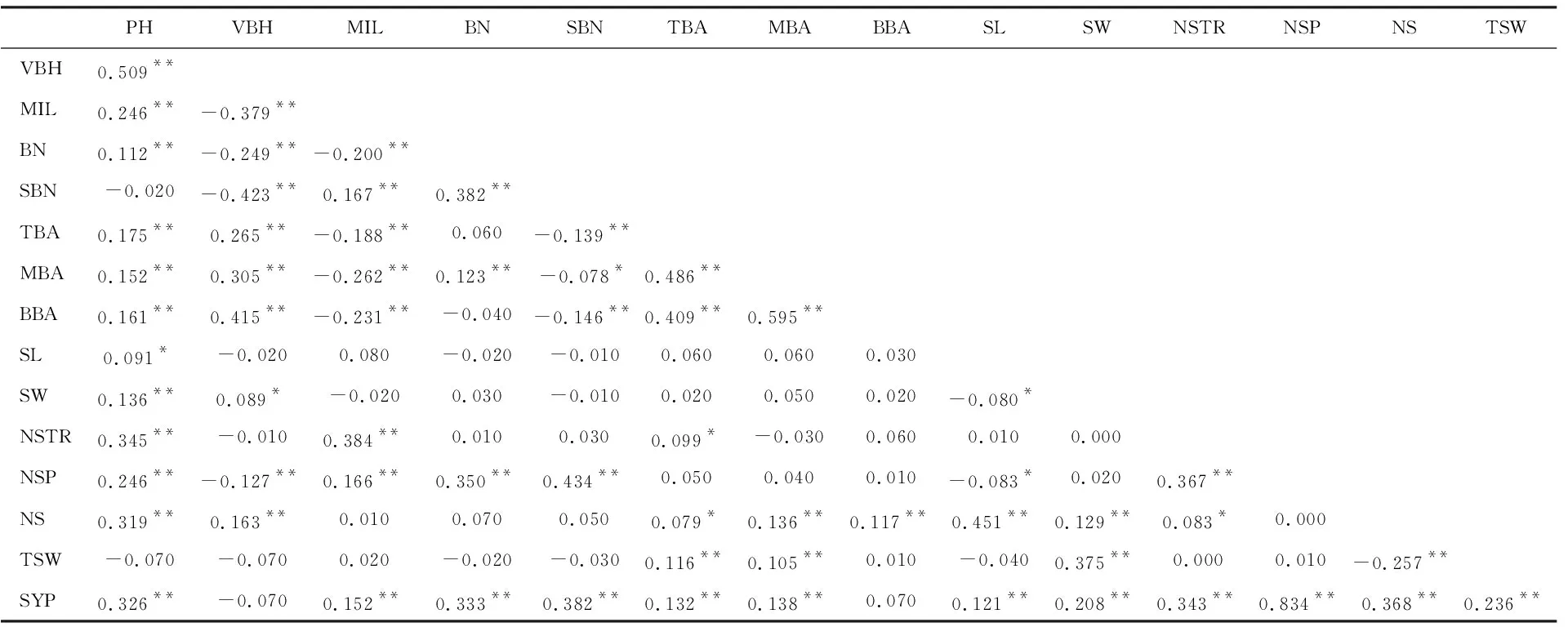

对参试材料各性状进行相关性分析(表2),结果表明,各个性状之间存在不同程度的相关性。PH除与SBN和TSW相关不显著外,与其他性状均显著正相关,PH与VBH(0.509)相关最密切,其次与MIL、NSTR 、NSP、NS和SYP相关系数在0.2~0.4,相关比较密切,其余性状相关系数均小于0.2,相关不密切。VBH与MIL、BN和SBN显著负相关,相关系数分别为-0.379、 -0.249和-0.423;VBH与TBA、MBA和BBA显著正相关,相关系数分别为0.265、0.305和 0.415,说明一次分枝部位越高,分枝角度越小。MIL除与SL、SW、NS和TSW不显著相关外,与其他性状均显著相关,其中与BN、MBA和TBA呈负相关,相关系数分别为-0.200、-0.262和-0.231,但与NSTR正相关,且比较密切 (0.384),其余相关不密切。BN与TBA、BBA、SL、SW、NSTR、NS和TSW相关不显著,与其余7个株型性状相关均显著,其中与SBN、NSP和SYP相关比较密切,相关系数分别为0.382、 0.350和0.333。SBN与除BN显著相关外,与NSP和SYP也显著正相关,相关比较密切。3个部位的分枝角TBA、MBA和BBA除与VBH和MIL相关密切外,三者之间正相关显著且相关系数较大,分别为0.486、0.409和0.595,表现密切的相关关系,表明不同部位的分枝角度密切相关,但3个分枝角度性状与单株产及产量性状相关系数较小。两个角果性状SL和SW与各株型性状相关不显著或相关性很小。4个产量性状NSTR、NSP、NS和TSW均与SYP显著正相关,其中NSP与SYP相关系数最大(0.834),相关最密切;其次是NS、NSTR和TSW,相关系数分别为0.368、0.343和0.236,相关比较密切。NSTR 与NSP显著正相关,相关系数0.367; NS与TSW显著负相关,相关系数-0.257。综上可见:4个产量性状与单株产量相关性强,尤其全株角果数与单株产量相关性最大;株型性状中株高、一次分枝数、二次分枝数和角果宽与单株产量关系比较密切。

进一步分析各产量性状与株型性状的相关可见:NSTR与MIL和PH极显著正相关,相关系数分别为0.384和0.345,表明增加株高和主花序长度,能够有效增加角果数;NSP与PH、BN和SBN极显著正相关且相关系数较大,相关系数分别为0.246、0.350和0.434,关系较密切,说明PH、BN和SBN增加可以有效提高NSP 。NS与PH和SL极显著正相关且相关系数较大,相关系数分别为0.319和0.451,表明增加株高和角果长,能够有效提高角粒数。TSW与SW呈极显著正相关,相关系数较大为0.375,表明角果宽度的增加可显著增加油菜千粒质量;SYP除与VBH和BBA相关不显著外,与其他性状均呈极显著正相关,其中与PH、BN、SBN以及SW相关性较强,相关系数分别为0.326、0.333、0.382和 0.208,表明高产育种时增加PH、BN、SBN和SW可有效提高油菜单株产量。

表2 甘蓝型油菜主要农艺性状间的相关性分析Table 2 Correlation analysis of main traits of Brassica napus L.

2.3 甘蓝型油菜单株产量与各性状间的通径 分析

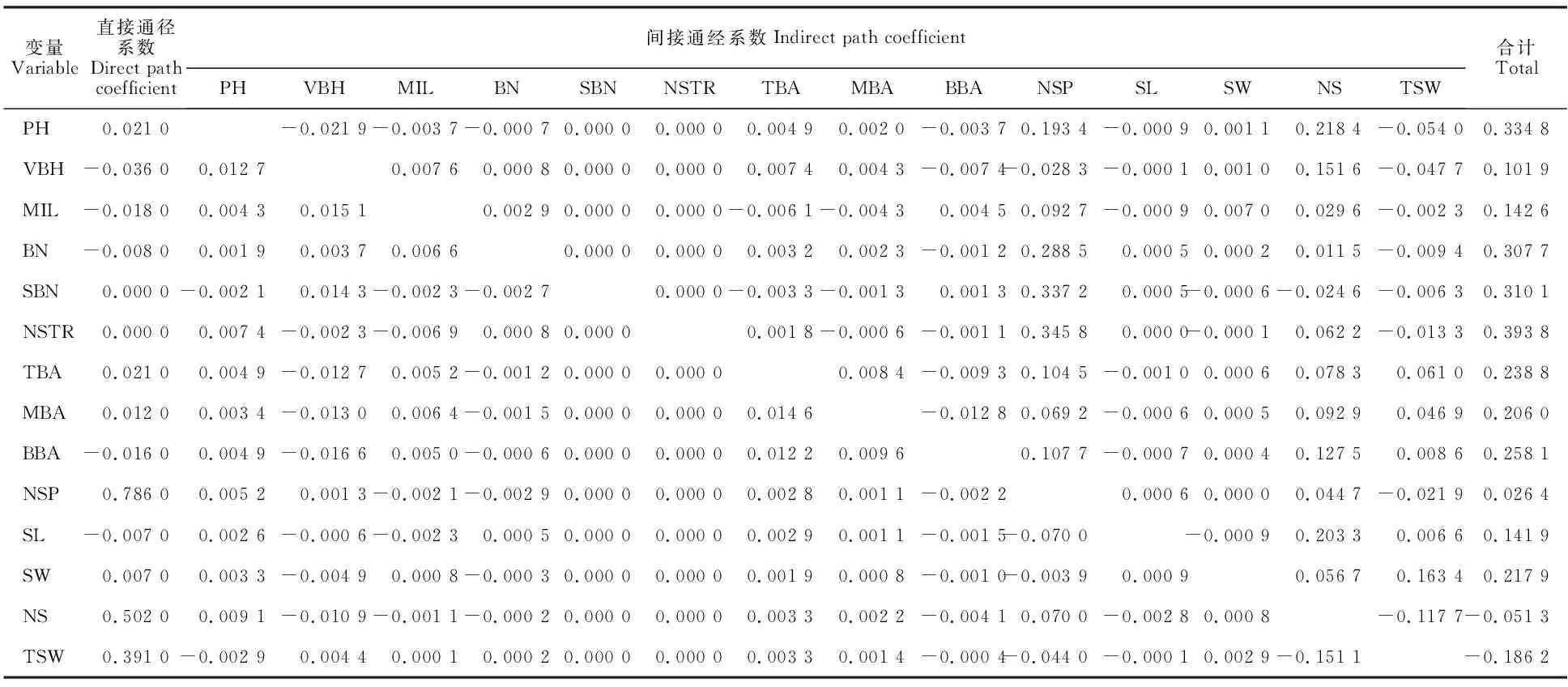

通过SPSS通径分析可建立线性回归方程、获得通径系数。单株产量与各性状间的通径分析(表3)表明:株型性状对单株产量(SYP)的直接贡献大小依次为PH(0.021 0)=TBA(0.021 0)>MBA(0.012 0)>SW(0.007 0)>SBN (0.000 0)>BN(-0.008 0)>SL(-0.007 0)>BBA (-0.016 0)>MIL(-0.018 0)>VBH (-0.036 0),可见,各株型性状对SYP的直接效应均较小,其中PH和TBA对SYP的直接正效应相对最大,VBH对 SYP的直接负效应最大。产量性状对单株产量(SYP)的直接贡献大小依次为NSP(0.786 0)>NS(0.502 0)>TSW (0.391 0)>NSTR(0.000 0),可见,3个产量构成性状NSP、NS、TSW对SYP的直接正效应明显高于各株型性状的直接效应,其中NSP的直接正向效应最大。NSP通过PH(0.005 2)、VBH(0.001 3)、TBA(0.002 8)、MBA(0.001 1)、SL(0.006 0)对SYP的间接正效应较小,通过MIL(-0.002 1)、BN(-0.002 9)和BBA(-0.002 2)的间接负效应较小。NS和TSW的直接通经径系数 (0.502 0和0.391 0)较大且为正值,NS通过PH (0.009 1)、TBA(0.003 3)、MBA (0.002 2)等株型性状对SYP产生间接正向效应较小;NS通过VBH对SYP产生相对较大的负向效应(-0.010 9)。TSW通过VBH(0.004 4)、TBA(0.003 3)、MBA(0.001 4)、SW(0.002 9)等株型性状对SYP产生间接正向效应较小;通过PH(-0.002 9)、BBA(-0.000 4)和SL (-0.000 1)的间接负向效应 较小。

分析各个株型性状发现,PH通过NSP (0.193 4)和NS(0.218 4)对SYP的间接作用较大。BN、SBN、TBA和BBA通过NSP对SYP产生间接正向效应值较大,间接通径系数分别为 0.288 5、0.337 2、0.104 5和0.107 7。可见,株高、分枝数和分枝角度与全株角果数相互协同提高油菜单株产量。综上可见,NSP、NS和TSW对油菜单株产量的正向直接效应最大,其次是PH、TBA和MBA,VBH的负向直接效应最大。PH、BN、SBN、TBA和BBA通过NSP对SYP的间接效应较大。

表3 甘蓝型油菜单株产量与各性状间的通径分析Table 3 Path analysis between per-plant yield and relative characters in Brassica napus L.

2.4 甘蓝型油菜各性状的主成分分析及综合 评价

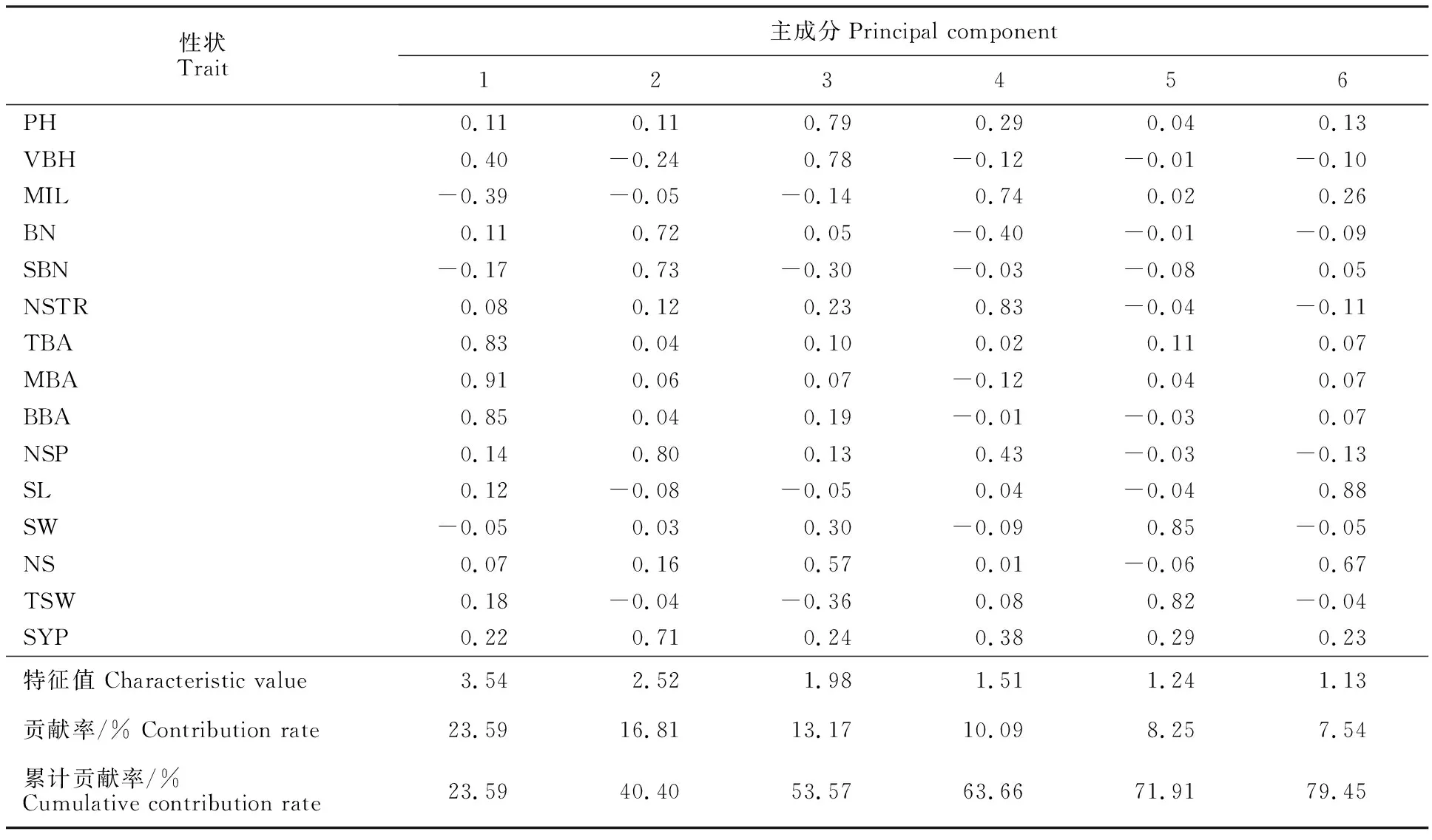

为确定对油菜产量起主导作用的重要指标,对130份自然群体的15个性状进行主成分分析(表4),由表4可见,特征值大于1的主成分有6个,其累计贡献率达到79.45%,表明提取的6个主成分包含15个性状因子的大多数信息。

第一主成分总遗传贡献率23.59%,其中与MBA(0.91)的正相关性最强,其次是BBA和TBA(0.85和0.83),这3个性状均与分枝角度有关,可将其命名为分枝角度因子。表4数据说明,随着第一主成分值的增加,油菜各分枝部位角度增大,第一次分枝部位会一定程度增加, MIL会一定程度减少。说明在油菜株型育种,这一主成分的指数是最值得关注的。第二主成分总遗传贡献率16.81%,其中与 NSP(0.80)的正相关最大,其次是SBN、BN、SYP(0.73、0.72、0.71),这些性状多与全株角果数相关,第二主成分可称为全株角果数因子。说明在进行高产育种时要特别关注第二主成分值,该主成分中负值绝对值最大的是VBH(-0.24),表明甘蓝型油菜一次有效分枝高度的增加一定程度会减少分枝数、全株角果数和和单株产量,高产育种时要适当降低分枝高度。第三主成分总遗传贡献率13.17%,其中与PH(0.79)的正相关性最强,其次是VBH(0.78),可将第三主成分称为株高因子,进行株高改良育种时,要特别关注该主成分;该主成分中负值绝对值最大为TSW(-0.36),表明甘蓝型油菜株高和一次分枝部位的的增加一定程度会降低千粒质量。第四主成分总遗传贡献率10.09%,其中与NSTR(0.83)正相关性最强,其次是MIL(0.74),这两个性状与主花序相关,可将其命名为主花序因子。表4还可以看出,NSTR和MIL的增加会一定程度增加NSP和SYP,说明在油菜高产育种时,要重视主花序这一主成分因子。第五主成分总遗传贡献率8.25%,与SW(0.85)的正相关最大,其次是TSW(0.82),说明增加角果宽度可增加千粒质量,一定程度提高单株产量,该主成分可称为角果宽因子。第六主成分总遗传贡献率 7.54%,其中与SL(0.88)的正相关最大,其次是NS(0.67),说明可增加角果长度来提高角粒数,一定程度增加单株产量,该主成分可称为角果长因子。

主成分综合评价见表5,对甘蓝型油菜的主成分综合指数T排名,可被分为4级:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。130份材料分为12份性状优良(T>1)、56份性状较好(0 表4 甘蓝型油菜主要性状主成分分析Table 4 Principal component analysis of main characters in Brassica napus L. 表5 甘蓝型油菜主成分综合评价Table 5 Comprehensive evaluation of main components of Brassica napus L. 高产一直是油菜遗传育种的目标,油菜产量除直接受产量构成性状的影响外,株型性状也对油菜产量产生间接的作用[15]。近年来油菜产业发展缓慢,主要是受机械化生产程度不高的瓶颈制约,有效途径是改良现有品种株型、增加油菜种植密度,提高单产水平。本研究利用甘蓝型油菜130份高代自交系自然群体,对10个株型性状和5个产量性状的表型、相关性、通径和主成分深入分析。通过对甘蓝型油菜主要性状的表型统计,标准差和变异系数较大,单个性状的变异系数在0.09~0.77,其中株高的变异系数最小,二次分枝数的变异系数最大,与符明联等[16]的研究结果相似,具有明显的数量遗传特征。甘蓝型油菜主要性状间的相关性差异较大,单株产量与株高 (0.326**) 、一次分枝数(0.333**) 二次分枝数 (0.382**) 、主花序有效角果数(0.348**) 、全株角果数(0.834**)、每角粒数(0.368**)的相关性较大且均达到极显著正相关,与周泉等[17]的研究结果相似;单株产量与一次有效分枝高度 (-0.07)相关性不显著且为负相关,与郑本川等[6]的研究结果不一致,表明甘蓝型油菜表型可能与材料的遗传背景、环境及多世代自然群体 有关。 单株产量与各性状间的通径分析表明:对单株产量直接影响较大的产量性状是全株角果数、每角粒数和千粒质量;对单株产量影响较大的株型性状是株高和顶枝角。株高、一次分枝数、二次分枝数、顶枝角和中枝角对单株产量的影响是通过直接作用和间接作用实现的,株高通过全株角果数和每角粒数对产量的间接作用较大,与张培竹等[18]的研究相似。不同之处在于张培竹等[18]研究认为在早期对一次有效分枝角果数与二次有效分枝角果数两个性状的选择会更加有效,同时进行间接选择会增强效果。符明联等[16]的研究认为每角粒数对收获指数的直接效应最大。 对性状降维可提炼出较少的比较独立的主成分,为甘蓝型油菜理想株型品种的选育提供科学依据。叶波涛等[19]考察了来自全国的377份甘蓝型油菜种质材料在贵阳环境条件下种植的7个重要农艺性状,主成分分析表明:前4个主成分因子总共能解释77.38%的表型变异,分别是株高因子、角果长度因子、一次有效分枝数因子、每角果粒数因子。本研究通过主成分分析共获得了6个主成分,其累计贡献率达到79.45%,分别是分枝角度因子、全株角果数因子、株高因子、主花序因子、角果宽因子、角果长因子,基本反映甘蓝型油菜株型与产量性状的全面信息,综上,可从分枝角度、株高、角果等性状改善油菜株型和提高油菜产量,这与前人的结果具有一致性[20-22]。此外,本研究通过因子分析筛选出12份农艺性状较好的材料,可以为油菜株型育种和基础研究提供有用材料。 本研究采用相关分析、通径分析、主成分分析3种方法研究株型性状与产量性状的关系,结果表明:甘蓝型油菜决定产量形成的性状间多存在显著相关关系,影响产量性状的关键株型性状为株高、顶枝角、中枝角、角果宽度、有效分枝数。相关分析表明,单株产量除与一次分枝高度和基枝角相关不显著外,与其他性状均呈极显著正相关,其中与全株角果数相关性最强,相关系数达到 0.834;通径分析表明对单株产量直接影响较大的产量性状是全株角果数、每角粒数和千粒质量,对单株产量直接贡献最大的株型性状是株高和顶枝角,在油菜育种中应适当提高株高和顶枝角角度实现增产目标;主成分分析共获得6个主成分,分别是分枝角度因子、全株角果数因子、株高因子、主花序因子、角果宽因子、角果长因子,改善油菜株型的关键在于分枝角度、株高及角果性状,累积贡献率达到了79.45%,因子分析筛选出12份性状优良的油菜种质,可为油菜育种提供丰富的种质资源并为育种家改良油菜株型提供理论参考。

3 讨 论

4 结 论