佳音绕梁加依村

2020-08-16阿不拉·依不拉音白英

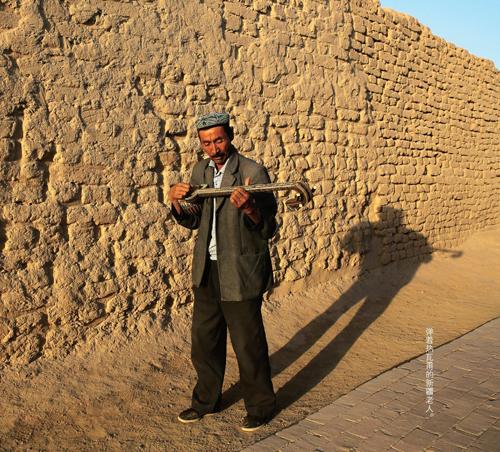

阿不拉·依不拉音 白英

阿不拉·依不拉音

1979年生,加依村人,2013年被评为新疆维吾尔自治区级非物质文化遗产项目传承人。创办有“嘉音加依乐器合作社”。

加依村乐器制作的秘密

我叫阿不拉·依不拉音,是一名乐器工匠。我从小生长在加依村,现在这里是个旅游村,村里有自建的景区叫“天籁加依”,这名字放到我们村可是太合适了。不管推开哪户人家的大门,都能看到院里聚集着制作乐器的人们。凉棚上、屋子里到处都是各式各样制作精美的乐器。工匠们一高兴,就要摆弄手中的乐器,这就是我们的生活。

我们村属于新疆阿克苏地区新和县,离县城也就是十来里路,交通很方便。在古代我们这一带是交通要道,是天山中段,古代的丝绸之路就从这里经过,古诗里经常出现的“龟兹”说的就是这一带。

“龟兹热舞”在唐代就传入了中原地区,挺有名的,“龟兹文化热”也带动了民族乐器制作的繁荣,所以世代都有制作维吾尔族乐器的手艺人。近几年村里发展旅游,建设新农村,村容村貌焕然一新。村里这一公里多的街道是近年新整修的,房屋外墙都采用黄土手工涂抹而成。游客来到我们村,能体验到地道的新疆民族文化。

近些年,我们村“新疆手工乐器制作第一村”的名号越来越响亮,这是有原因的。首要条件是水土好,适合生长桑树。这桑树也很神奇,比别的地方所产木料的木质更加坚实,还有好看的年轮纹理,非常适合做乐器,做成的乐器声音悠扬浑厚,传得很远。

再一个,我们村做乐器是有历史的,乐器工匠不仅数量多,手艺还都是祖传下来的。过去我们当地人称呼乐器匠人为“萨孜其”。听老辈人说,大概在300年前,村里来了精通乐器制作的匠人兄弟俩,叫阿比孜·卡里和热希,他们发现加依村的桑木质地特别优异,就开始用来制作乐器。没想到由此声名远播,村里的人都跟着开始学习制作乐器,这兄弟俩就成了我们村“萨孜其”的祖师爷。

过去的“萨孜其”大多不识字,甚至也不懂乐理、不识乐谱。他们对乐器制作工艺的了解掌握多为口传心授,没有文字记载,所以我们村何时开始制作乐器的确切时间,已无可考证了。但这手艺确实是一代代传下来的。现在的加依村大约有三百户人家,从事乐器制作的就有一百多户,时间最长的乐器人家已传承至六七代人。村人多以此为生,出产的乐器又多又好,加依村就逐渐成为远近闻名的乐器制作中心了。

还有一个原因,就是村里重视产业发展,全方位打造品牌。2008年,我们的乐器制作技艺被列入了国家第二批非物质文化遗产保护名录,在对口援建的浙江丽水市的支持下,还建成了集民间手工乐器制作、历史文化与乐舞艺术展示、休闲度假、旅游购物于一体的特色民俗旅游区,就是“天籁加依”。

你看我们院门上,有“乐器制作专业户”“旅游指定家访点”“手工乐器制作销售专业合作社”好些块牌子。村里现在综合发展乐器产业,有1名国家级非遗代表性传承人,叫艾依提依明,还有包括我在内的5名自治区级非遗代表性传承人,我们这几户都是主要家访户。

游客参观完“天籁加依”景区,可以来村里家访“乐器制作专业户”,看我们怎么制作乐器,可以近距离体验乐器的美妙,还可以购买乐器,吃饭消费,想听乐器演奏也没问题,我随手就能弹起来。游客来了,不仅能感受新疆风情,还能传播文化,带动村里的经济发展,真想不到如今这老手艺也能创造价值。

村民们农忙时在地里干农活,农闲时在家里制作乐器,每户靠制作乐器大概平均年收入有5万多元。

不仅是乐器,还是一件传世的艺术品

我们加依的乐器制作可不简单。一把普通的乐器也许3天就能做好,但是要做成一把精美的乐器则需要花费1个月的时间。这段时间我主要是做都塔尔,都塔尔有“维吾尔族乐器之母”的称誉,最为民间艺人喜爱,几乎每个家庭都有一把,需求量很大。

乐器制作室这半面墙上悬挂着的就是还没装弦的都塔尔,屋中间堆的零件是都塔尔的共鸣箱和琴颈,我叫它为都塔尔的“肚子”和“脖子”。都塔尔外形像个长柄的大水瓢,由共鸣箱、琴颈、琴杆、弦轴、琴马和琴弦等部分组成。这“大水瓢”一样的“肚子”是共鸣箱,是乐器制作中难度最大和最关键的部位,需要用十几块两端窄、中间宽的木板条拼接而成。

最好的都塔尔“肚子”要用桑木。因为桑木的柔韧性比较好,在弯曲过程中不容易断,而且用桑木做的都塔尔声音也最好。做都塔尔的桑木条,首先要用水泡,然后再用火烤,慢慢弯成所需要的弧度。这样制作出的共鸣箱不会变形、不会裂缝、不会炸漆、不会走音,存放时间越久,音色越浑厚。

要让乐器的品质好,每一个部位都要下到功夫,精雕细刻。锯琴杆、锉琴柱、琴柄钻孔、黏结面板、安装护板,哪一点都不能马虎。这把都塔尔花了我半年时间才做成,镶嵌装饰物就用了2个多月。好马配好鞍,心血都在手艺里。

装饰琴身这个活儿枯燥乏味,太熬人了。先要在都塔尔的琴身上根据设计好的图案刻出相应的小凹槽,再将事先加工好的骨头或牛角用小刀切成一块块细至1毫米、2毫米的贴片,然后用黑白贴片依着图案镶到凹槽中拼接成各种图案,再用锉子将突出的部分锉平,最后用砂纸打磨才能出来效果。只有这样,花纹才流畅。

没想到乐器村连上了互联网

由于制作乐器出了名,我的家变了样,原来的土坯房变成了现在这两百多平方米的大院子。不同于老一辈手艺人生活在封闭的环境里,我有了更多的想法。

过去,我虽然有乐器制作的技术,但在加依村打造旅游文化村之前,只是偶尔带个把徒弟,利用农闲时做几把乐器,一方面娱乐自己,另一方面也为家庭增加一点收入。以前每年的乐器销售额不会超过十万元,纯利润也不过一万多元。但自从加依村成为旅游景区,游客逐年增多,加依村乐器的名气也越来越大后,我制作的乐器不够卖了。

于是,我就想到了把村里手艺人组织起来,一方面可以扩大生产规模,另一方面也可以带动更多的人加入到手艺人的行列。最初的工作并不好开展,大家从来没有这么做过,疑问很多:投了资,挣不到钱怎么办?辛苦地做好乐器了,卖不出去怎么办?于是我自己带头拿出了全部积蓄投资,把自己的房子腾出来做生产车间,与5个常年合作的手艺人共同出资15万元,在2014年成立了“嘉音加依乐器合作社”。我把合作社的日常生产分了几个层次:关键部件的制作,由自己带领技术精湛、经验丰富的乐师在合作社制作;而一些技术含量低的工序,就由村民们带回家去,做好了再送到合作社组装。如今合作社订单络绎不绝,收入相当可观,既增加了村民的收入,也保护和传承了乐器制作技艺。我还了举办乐器制作培训班,村民们既找到了精神寄托,又找到了谋生手段,日子越过越红火。

在加依村组建合作社本身就是一件新鲜事,而后来发生的事更让村民不敢想象和刮目相看,我也成了全村人心目中的“大能人”。原因是我为“中国新疆民间手工乐器制作第一村”带来了“网络销售”的新鲜事。

加依村每年能制作数千件民族乐器,可是由于传统的销售渠道所限,仍有不少乐器“找”不到一双能弹会拉的手,寂静地挂在墙上成为摆设。我就想在网上卖乐器。2015年,我聘请了几个精通电子商务的大学生,注册了“天籁嘉音民族手工乐器合作社”电商平台,没想到效果还真不错,订单比平时多了不少。村民们一开始看见我每天包装乐器、填单、托运忙个不停,十分好奇和不解。当得知这是在做生意后,大家争先恐后地把自家制作的乐器送到这里委托我销售。

乐器的性能、价格都在网页上有具体的介绍,不管身处何地的购买者都能看到,选择起来既节省时间,又節省费用,所以很受大家欢迎。我看着日益增长的销量,心里别提有多高兴了。想不到我们这古老的手艺,也能连上互联网,真是神奇啊!