中国城镇化发展的动力选择:是人口容纳器还是创新集中地?

2020-08-15王梦晨周密

王梦晨 周密

摘要:本文在传统城市多部门模型基础上,纳入城乡空间异质、城乡人口流动、创新聚集内生等基于中国现实问题的假设,从理论上阐释中国城镇化的内在动力从单一城市人口规模机制转变为城市人口规模与创新聚集双元机制的经济学原理,并运用2001—2015年273个城市和20个城市群的样本进行实证检验。研究发现:

(1)城市人口规模和创新聚集是促进中国城镇化水平提高的双元动力机制,然而现阶段城市人口规模机制对城镇化的影响程度明显大于创新聚集机制,因此,城镇化目前主要是人口容纳器,形成创新集中地将是未来中国城镇化健康发展的主要方向。

(2)农村人口规模除直接影响城镇化还通过“农村人口规模推动创新的规模”叠加资本这一途径作用于城镇化,资本会强化农村人口规模增长对创新的负作用,进而阻碍城镇化发展;“创新的规模推动创新聚集”叠加资本为城镇化发展提供“创造力”,资本驱动知识生产进而推动创新聚集,将有效提升城镇化水平。

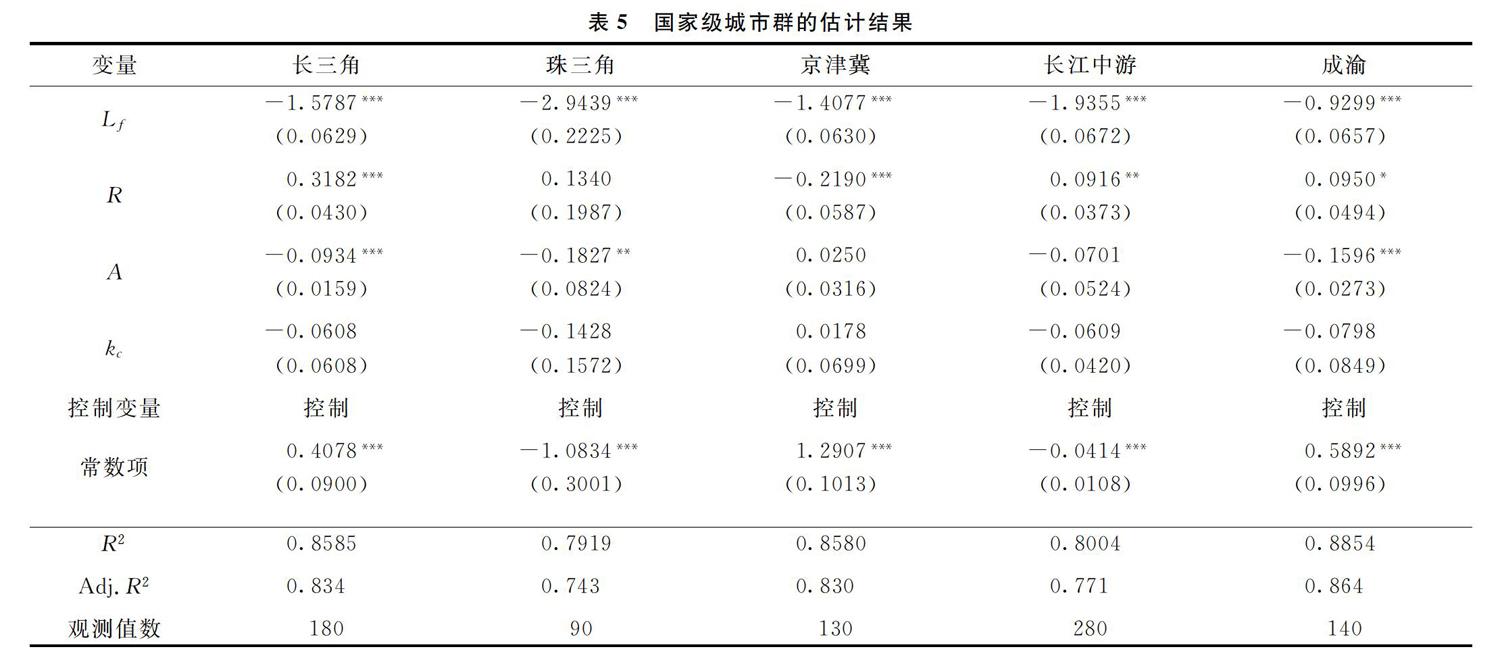

(3)中国20个城市群的城镇化进程显现出明显的异质性,半数的城市群城镇化动力来源于城市人口规模和创新聚集双元机制,其他9个城市群城镇化发展主要依靠城市人口规模的单一机制。

关键词:城镇化;城市群;人口流动;人口规模;创新聚集

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2020(04)-0001-16

一、引言

十九大报告对城镇化发展提出两大方向:一方面,从城市与乡村的行政区划角度出发,提出建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系;另一方面,从城市群经济区划的发展角度出发,提出以城市群为主体构建大中小城市和小城鎮协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化。十九大报告为未来城镇化健康发展提供了方向。当前,理论界和学术界对于加强城乡融合并形成以城市群为主体的城镇格局的目标已经达成了共识,但是如何推动城乡融合并形成以城市群为主体的城镇格局却莫衷一是。一个主导性的观点是,以城市人口规模为主导动力促进城镇化及城市群建设[1-2]。

这种观点的依据在于以人口规模为核心指标的城镇化是经济增长的重要动力,促进城市人口规模将迅速加快城镇化步伐并将有效促进GDP增长,这成为地方政府执政的重要理念,不遗余力地推动城镇规模扩大成为各地促进城镇化快速发展的导向。然而在城镇化快速发展的背景下,有两个特征化事实值得关注。

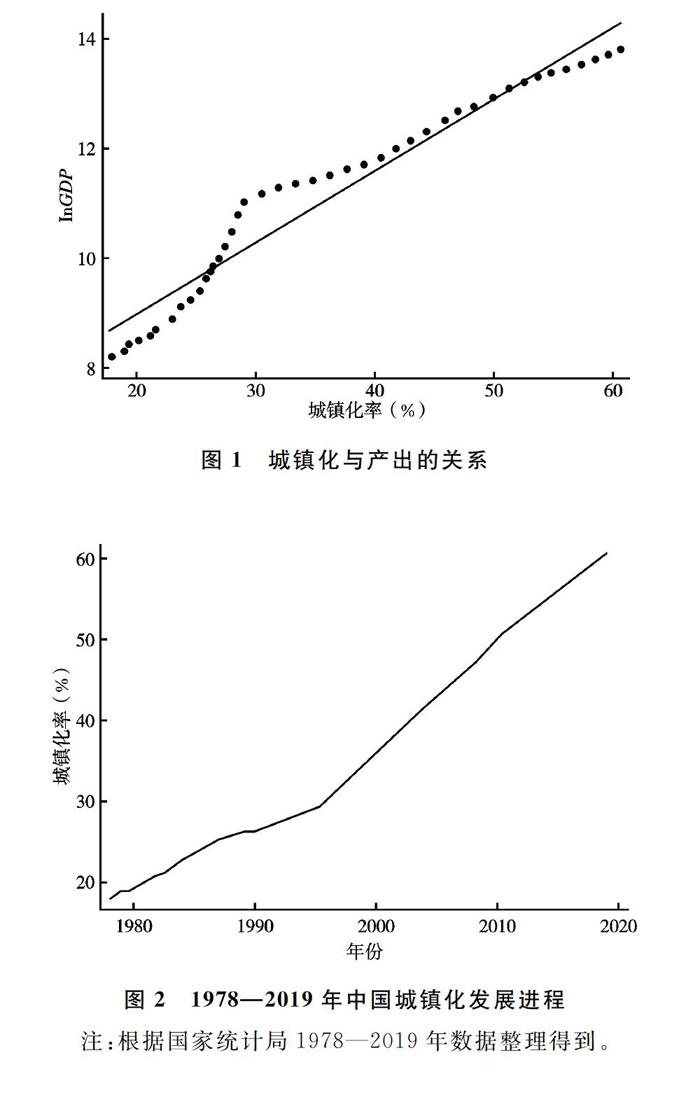

第一,2010年以后城镇化的增速上升与国民经济增速下降并存,关注城市人口规模边际效用递减形成的内在原因比观察城镇化增速上涨的表面现象更为重要。截止2019年末,我国城镇化率为60.6%,国内人均生产总值从1978年的385元/人增长到2019年的70892元/人,通过图1可以直观地看出,城镇化与产出总量之间存在明显的正向关系。然而1978年以后城镇化率持续快速上涨与经济增长率从2010年以后逐步下降并存,城市人口规模的边际效用正在递减,因此以城市人口规模为导向的城镇化对经济增长的线性促进关系需要审慎思考。其中,1978—2000年城镇化的年均增长是0.83个百分点,2001—2019年城镇化的年均增长是1.27个百分点,但是经济增长速度却从2010年的10.64%下降为2019年的6.1%

根据国家统计局数据计算得到。。

第二,以城市人口规模为主的名义城镇化速度远远快于以质量为主的实际城镇化速度。近年来,在人口规模导向思路下,城镇户籍人口每年增长多于1000万,但绝大部分来自整建制的转移,原有农村人口在生产方式、生活形态、经济环境等无任何变化的情况下,通过撤县改市、撤镇改区、撤乡改镇等行政区划的转变,成为了经济区划或统计意义上的城镇人口。因此,户籍人口城镇化率相比官方公布的数据大打折扣

参见2018年1月7日蔡继明在“新常态下的增长动力及其转换”研讨会上的发言:乡村振兴离不开新型城镇化。。

以人口规模为导向,将城市作为人口容纳器的思路强化了城镇化发展中的数量导向,是引发中国城镇化发展系列问题的思想根源。在城镇化快速发展的战略背景下,促进城镇化健康发展的动力到底是什么呢?为了促进城镇化健康发展,在城市人口规模边际效用递减后需要哪种新的力量进行补充呢?本文考虑到城镇化形态表现为城乡异质性,城镇化人口来源主要是城乡人口流动,城镇化动力从创新聚集外生转向创新聚集内生这三个现实条件,拟构建拓展的城乡多部门模型,运用2001—2015年273个城市总样本和20个城市群样本进行实证与稳健性检验,对中国城镇化健康发展的动力机制从城市人口规模单一机制转向城市人口规模与创新聚集双元机制进行系统论证,提出城镇化的根本要义是创新聚集地而非人口容纳器。

二、文献综述

(一)城镇化发展的相关研究视角

西方发达国家城镇化起步早,始于18世纪中叶的工业革命。随着工业化的快速推进,城镇化成为人类文明发展的重要标志和社会生产力发展的重要阶段[3]。虽然部分研究认为发达国家城镇化发展呈现阶段性特征

国际学术界一般将发达国家的城镇化分为集中型城镇化、郊区城镇化、摒弃型城镇化和新型城镇化四个阶段。[4],但是随着发达国家城镇化的加速推进,城乡一体化发展成为发达国家城镇化的主要形态。中国城镇化是一个复杂的、多层面的社会经济空间变迁的动态过程[5],不仅包括农村劳动力从以农业为基础的农村经济区向以工业和服务业为主的城镇地区转移的过程,还包括农村区域向城市区域转变的城市结构转型过程[6]。过去30年,中国这样一个典型的城乡二元经济下的城镇化发展过程,它的成因和发展受政府政策的高度影响[7]。政府优先发展工业的战略[8]和政府城镇化偏好抑制了农村发展,导致中国的城镇化发展路径扭曲[7],整体呈现出大城市优先发展的特点[9]。

与本文相关的城镇化研究成果主要集中在三个方面:城镇化道路、城镇化与经济发展之间的相互关系、城镇化对经济增长的影响机制。改革开放以来,中国的城镇化道路出现过两种不同的思路:一种是着重发展小城市,通过小城市和小城镇建设实现城镇化进程的“小城市化”道路[10];另一种是鼓励形成大城市,通过大城市和特大城市的发展实现“大城市化”道路[11]。而未来城镇化将以城市群作为主要空间载体,构建大中小城市和小城镇协调发展的空间格局。国内外关于城镇化与经济增长之间关系的研究比较成熟,大量研究表明,城镇化对经济增长具有推动作用。但一些研究认为城镇化并不导致经济增长[12],谢治春[13]发现城镇化与经济增长之间存在显著的倒U型关系,城镇化对经济增长的促进作用存在转折点。国内一些学者认为城镇化通过影响产出的投入要素和结构进而间接影响经济发展[14]。

(二)城镇化发展的动力机制研究

现有研究表明,驱动城镇化发展主要有两条路径,一条是人口规模扩张机制。Pooley等[15]指出19世纪工业化国家的人口从农村到附近城镇,然后向大城市迁移。从农村到城市地区的人口流动将导致城镇化[16]。Dyson[17]认为城镇扩张最重要的需求是人,农民向城市迁移实现城镇化,城镇化是人口转移的必然结果。McGranahan等[18]强调城镇化是人口和城市模式的转型,当城镇化被视为一种人口现象时,主要是人口迁移,而不是现有城市人口的增长。农村与城市发展不协调,城市的就业机会、收入水平、社会福利、基础设施建设等社会因素促使农村剩余劳动力迁移到城市地区[19]。农村劳动力从农村地区和农业活动中转移到城市中心,从事制造和服务活动[20]。另外,Lall等[21-22]认为城市自然增长对城市总体人口增长的贡献大于人口从农村向城市迁移。Gollin等[23]认为城市发展的根源是人口自然增长,而不是农村人口的迁移。与发达国家源于工业化的城镇化不同,中国城镇化主要源于经济发展不平衡所带来的大量农村人口跨区域迁移或农村人口向城市人口的再分配[24]。人口流动特别是农民进城的过程是中国快速城镇化的主要实现方式[2]。辜胜阻等[1]指出现阶段农村剩余劳动力转移是城镇化的主要来源,特别是二元城乡结构变迁过程中形成的农民工群体已经成为城镇化发展的主要推动力量。第二、三产业的发展会把农村劳动力吸引到非农产业上来,农村劳动力向城市的转移意味着城市规模的扩大,城市的规模经济效应将发挥更大的作用[25]。具有高人口密度的地区会“抱团”集聚在一起,形成城市与城市群,进而出现高水平的城镇化集聚区或城镇化带,其中城市人口规模、人口迁入量是城镇化的显著动力因素[5]。

另一条是创新聚集机制。希腊城邦等早期城市的形成源于创新的推动

参见周其仁,“创新的两条中国路线”,经济学原理微信公众账号,2017年11月10日。。然而随着时间推移,人口集聚更多地被看作城镇化的主要动力机制[12]。但是也有部分研究发现创新聚集对城市的发展及城镇化的推动具有重要作用,Fox[26]认为城镇化应该被视为一个全球性的历史进程,由技术和制度变迁推动。Pancholi等[27]指出以知识为基础的城市发展导致人口流动性的空前增长,以及知识和创新空间等聚集速度的后续增长,创新聚集赋予城市新的手段来吸引和留住移民。BaumSnow等[28]考察了1980—2007年间大城市工资差异增大的原因主要是大城市自身的聚集效应使得知识型产业生产率越来越高,可以推断城市是创新聚集而不是简单的人口聚集。加速发展的城镇化将通过技术创新改变经济,创新将经济活动从农业转向制造业和服务业[29]。Glaeser[30]指出人力资本高的地区城市规模更大,集聚效应更强,人力资本和城市规模共同作用推进知识和生产率发展,验证了创新假说。Florida等[31]研究发现第三次浪潮中的城市展现出高度的创新特征,被视为具有创新性的地方和创新机器。国内学者发现城市的集聚和技术溢出特征有利于城镇化发展。一方面,城市作为要素集聚的平台,汪增洋等[32]指出在工业化后期,城市集聚效应将使得技术、人才等先进生产要素向城市流动。城市集聚存在着分享、匹配和学习三个方面的规模效应,知识的生产和传播需要人与人之间的近距离互动,规模效应中的“学习”将会更为重要,城市成为高技能人才聚集的场所[33]。另一方面,城镇化在技术外溢性作用下提高经济增长效率。陈强远等[34]研究表明高生产率的产业形成了城市的技术比较优势,创造的高净收入会吸引劳动力在城市聚集,而知识溢出会进一步提高高技能劳动力在大城市的聚集水平,促使经济体实现从劳动力密集型经济向知识密集型经济的转变。

(三)文献述评

通过梳理现有研究,与西方相比,中国城镇化的现实条件集中体现在以下三方面:一是城镇化的形态表现为城乡异质,西方发达国家的城镇化经过长时期的自然发展,已经形成城乡一体化的高端形态,然而由于中国城镇化发展时间较短,外部干预较多,自然发育较少,因而中国的城镇化正在经历西方国家的早期阶段,城乡差距较大,城乡二元等现象较为严重。二是城镇化人口的来源集中体现在城乡之间的人口流动,西方发达国家对城镇化人口来源的认识存在源自城市自身和外部乡村人口两种不同观点。而中国作为后发赶超型大国,其城镇化的扩张主要源于经济发展不平衡所带来的大量人口迁移,尤其是农村人口迁入城市促使城市规模扩大。三是城镇化的动力机制从创新聚集外生转向创新聚集内生,当前中西方研究都表明,人口转移只是城镇化的外延,单纯地以人口聚集作为城镇化的标志会带来许多城市问题,新型城镇化提出要求:实现从“人口的城镇化”到“人的城镇化”的转型,从“数量增长型城镇化”向“质量提高型城镇化”转变,从“粗放投入的城镇化”向“创新驱动的城镇化”升级转型,当前对于城镇化动力机制的认识也亟需从人口规模的单一机制拓展为人口规模和创新聚集的双元机制。

已有文献为我们理解城镇化的动力机制提供了重要的思路,但对城镇化动力机制的关注有限,对城镇化发展的动力机制还没有系统的研究成果。总体而言,现有的与城镇化动力机制相关的研究仍存在以下问题:

第一,研究主要以发达国家为主,相比于发达国家较为成熟的城镇化研究,中国城镇化研究起步较晚,对城镇化的发展机制等研究还处于热烈的讨论与探索之中。

第二,鲜有文献将人口规模与创新聚集两種机制放在一个系统框架下进行分析。现有研究较多讨论了人口规模对城镇化快速发展的推动,鲜有文献就创新聚集对城镇化的作用进行实证检验,更没有对两者的作用程度进行比较。

第三,缺乏对不同城市群主体的城镇化动力机制的研究。城镇化发展将以城市群为空间载体,各城市群在地理禀赋、资源等方面存在差异,有必要对不同城市群城镇化发展的动力机制进行比较。据此,本文以地级市为研究主体,将人口规模和创新聚集纳入同一分析框架,从理论和实证两个层面挖掘目前城镇化的动力机制及未来发展方向,关注并比较不同城市群城镇化的动力机制。

三、理论模型设计

本部分在城市多部门模型中纳入从上述文献提炼出的三大中国现实条件,即城乡空间异质、城乡人口流动、创新聚集内生,构建拓展的城乡多部门模型,从理论上阐释中国城镇化动力形成的内在机理。

(一)农村生产部门

借鉴Black等[35-36]的思路,假定全国的农村部门为一个整体,农民总数量为Lf。市民、农民工和农民分别是异质的,其中从业的部门、个体物质资本水平、获得的劳动报酬及政府给予的补贴存在差异。

农民个体的生产函数为:

Yj=kηffkφff,jLσf(1)

其中,kf表示农村平均资本水平,kf,j表示农民个体的资本水平。

在对称假设下kf=kf,j,假设农产品的价格为1,农民的工资水平就是其农产品的价值,令θf=ηf+φf,则农村生产部门人口的工资为:

ωf=kθffLσf(2)

(二)城市生产部门

假设全国总人口数为N,有n个城市,每个城市平均人口数为Lc,其中户籍人口即市民数量为L1,农民工数量为L2,L1+L2=Lc。假设农民工数量为市民数量的e倍(L2=eL1),城市总人口数为nLc。为明确城市与农村的区别,假定城市部门中的农民工通过从R&D部门获得专利技术进行生产,其生产函数为:

Yi=Akηckφc,iLδ2(3)

其中,A表示技术进步水平,kc表示城市人均资本水平,kc,i表示城市个体的资本水平。

在对称假设下kc=kc,i,假设最终消费品的价格为P,令θ=η+φ,则城市生产部门人口的工资为:

ωc=AkθcLδ2P(4)

(三)政府部门

依据Black等[35]的结论,城市人口的地租为1/2PbL3/2c,通勤成本为PbL3/2c,总生活成本为3/2PbL3/2c,其中b=2/3π-1/2τ。政府将获取的地租收入补贴给城市居民,农民工可获取的补贴T2仅为市民补贴T1的d倍(0 maxπ=12PbL3/2c-L1T1-L2T2(5) s.t.AkθcLδ2P+T2-32PbL1/2c=I2(6) 均衡时,政府的净利润为0,计算可得市民的最优补贴为: T1=Pb(1+e)3/2L1/212(1+ed)(7) 市民最优数量为: L1=Q1/δ1k2θ/(1-2δ)c(8) 其中,Q1=4δA(1+ed)(1+e)δ-1/2(3+2ed-d)bδ(2-δ) (四)創新部门 根据Romer知识生产函数的设定,知识生产取决于R&D人员数量及知识存量。假设城市中的市民代表研发人员群体,并引入创新聚集,重新定义知识生产函数: =μLa1AbRc(9) 其中,μ表示知识生产效率,L1表示研发人员的数量,A表示经济中已有的知识存量,R表示创新要素聚集,a+b+c=1。 假设R&D部门是完全竞争的,城市中的市民和农民工工资相同ωA=ωc,有如下的无套利条件: PA=ωAL1(10) 方程(10)表示创新部门新知识的价值等于研发人员的收入或劳动成本,创新部门人员工资可表示为: ωA=μLa-11AbRcPA(11) (五)家庭部门 城市居民来源于农村人口的迁移,家庭决定其成员在城乡间的分配比例,占家庭比例为z的成员进入城市,即z=nLc/N,表示城镇化率(分配比例与城镇化率一致,皆是用城市人口与总人口的比例表示),(1-z)的人口比例留在农村。成员进入城市后一部分成为拥有户籍的市民,另一部分成为农民工。家庭做出消费和资本积累水平的选择,使家庭各成员效用最大化。家庭成员的效用取决于消费水平C: max∫∞0lnCe-(ρ-g)tdt(12) ρ≥0表示主观贴现率,g为人口增长率。 家庭总资本是所有成员的资本总和,家庭决策资本积累水平,那么约束条件为: PK·=zegtIc+(1-z)egtIf-PCegt-PAegt(13) K=zegtkc+(1-z)egtkf(14) 其中,Ic为城市的平均收入水平, Ic=(L1I1+L2I2)/(L1+L2)=(I1+eI2)/(1+e)(15) I1为市民的平均收入,I2为农民工的平均收入,If为农民的收入水平。 (六)资本市场均衡和人口迁移均衡 假设平均资本水平为,家庭决定进入城市或留在农村后,需要向其他成员借入或贷出资本以达到所处部门的资本水平。借贷平衡时,资本价格为: r=φAPkηckφ-1c,iLδ2=φfkηffkφf-1f,jLσf(16) 在对称假设下有: r=φAPkθ-1cLδ2=φfkθf-1fLσf(17) 由式(17)得到均衡时城市部门生产的最终消费品价格为: P=(φf/φ)kθf-1fA-1k1-θc(Lσf/Lδ2)(18) 城市市民、农民工实际收入组成除了工资、政府补贴还包括资本收入,同时需要付出相应的地租和通勤成本。农民的实际收入包括工资和资本收入。 市民收入: I1=ωA+T1-32PbL1/2c+r(-kc)(19) 农民工收入: I2=ωc+T2-32PbL1/2c+r(-kc)(20) 农民收入: If=ωf+r(-kf)(21) 为使农民工留在城市,人口迁移均衡时农民工的收入和农民的收入相等,即I2=If。由此可得农民工和农民工资水平的关系为: ωc-ωf=32-d(1+e)2(1+ed)PbL1/2c+r(kc-kf)(22) 将方程(15)(17)代入上式可得到城市人均资本水平和农村平均资本水平的关系为: kf=Q2kc(23) 其中,Q2=φf(1-φf)(1-2δ)(1+e)1/2φ-d2 另外,资本市场和劳动力市场出清时,人口和资本满足: Lfkf+(N-Lf)kc=N(24) Lf+nLc=N(25) 可得到全国平均资本水平为: =[(1-z)Q2+z]kc(26) (七)动态均衡 长期内,家庭通过选择消费、分配比例和资本水平来极大化成员福利。政府补贴、城市总人口、最终消费品价格、R&D部门创造的价值对于家庭成员来说都是外生的。 通过构建Hamiltonian函数求解优化问题: 其中,λ1、λ2是汉密尔顿乘子,进一步求解一阶条件。 欧拉方程为: 通过计算得到家庭在城乡间的分配比例,即城镇化率为: (八)进一步分析 从求解均衡得到的城镇化率z方程可以看出,除了基本的参数外,影响我国城镇化率的主要因素包括农民数量Lf、创新聚集R、知识存量A以及城市人均资本kc。具体来看: 第一,z/Lf<0,即农村人口规模Lf与城镇化率z负相关。本文以农民数量Lf反映农村人口的规模,总人口减去农村人口即为城市人口规模。城市因其自身的禀赋和优势吸引农村劳动力,农村人口向城市迁移使得留在农村的农民数量比例减少,城市人口规模增加,按照城镇化率的定义,城镇化率增大。因而农民数量对城镇化率的提高起到反向作用,这一点正体现“人口的城镇化”。 第二,z/R>0,即创新聚集R与城镇化率z正相关。城市具有集聚功能,人口迁移带来高技能劳动力的聚集,人力资本和技术外溢使得创新资源聚集的速度加快,城市依靠创新吸引更多人口,城市规模扩大,城镇化率提高,因而创新资源聚集促进城镇化发展。 第三,城镇化率影响机制中还包含四种交互作用。农村人口规模除直接影响城镇化发展还通过“农村人口规模推动创新的规模”叠加资本这一途径作用于城镇化,以资本为载体,农村人口规模增长影响城市知识生产,知识溢出效应进而影响城市规模[35]。创新聚集通过“创新的规模推动创新聚集”叠加资本为城镇化发展提供“创造力”,资本与知识创新相互补充、相互促进共同推动城镇化发展。主要通过以下机制来实现:知识存量越大,总产出水平越高,用于资本积累的最终产品越多,资本积累的速度越快;知识存量越大,资本的边际生产率越高,家庭储蓄的积极性越强,资本积累速度越快。资本积累速度越快,资本存量越大,总产出水平越高,创新部门的投入越多,研发强度和技术水平越高[37]。另外,“知识存量”叠加资本形成城镇化发展的“研发力”,“农村人口规模”叠加资本形成城镇化发展的“生产力”。这四种交互机制与核心要素共同影响城镇化发展。 四、计量模型、數据来源与变量说明 (一)计量模型 考虑到城镇化发展可能存在滞后期的影响,前一期的城镇化水平会影响当期城镇化的发展,因此在方程(30)的基础上引入城镇化率的滞后一期,构建基准模型: 另外,依据理论模型的推导,将影响城镇化发展的四种交互机制纳入基准模型,探究除核心要素外影响城镇化发展的交互机制: 其中,下标i和t分别表示地级市和年份。被解释变量是城镇化率,主要解释变量中,urbanit-1为城镇化率的滞后一期,Lfit为农民数量,反映农村人口规模,Rit为创新聚集,Ait为知识存量,kcit为城市人均资本,Xit为控制变量,εit为假定服从独立同分布的误差项。 (二)样本与数据 本文在291个地级市及以上市的基础上,剔除了部分数据缺失较多的城市样本,得到273个城市的样本 基于本身数据缺失或者行政区划改革导致的数据跳跃,删除朔州、鄂尔多斯、白山、毕节、铜仁、普洱、临沧、铜川、嘉峪关、金昌、白银、定西、陇南、中卫、拉萨、巢湖、海东、三沙18个城市数据,得到本文所需的273个样本。。时间跨度为2001—2015年,原因是:一方面,2000年以来是中国城镇化发展最为快速的阶段;另一方面,20世纪90年代地级市行政区划变化较大,许多城市数据存在跳跃性。为消除价格波动的影响,分别采用各省CPI、固定资产投资价格指数对涉及到绝对价格的变量进行平减,得到各变量的实际值。基于研究目的,即重点比较人口规模机制和创新聚集机制对城镇化率贡献的大小,在进行回归时对变量进行标准化,得到标准化回归系数。 所有数据均为市级数据,来源于《中国城市统计年鉴》《中国区域统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国县域统计年鉴》、各城市历年的城市统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报、EPS数据库、Wind数据库、中国研究数据服务平台(CNRDS)创新专利研究数据库(CIRD)等。 (三)变量说明 1.城镇化率(urban) 城镇化率选取不同口径的变量表示,一是非农业人口,二是市区人口。由于仅有2000年和2010年两次全国人口普查通报了各城市常住人口数据,所以本文采用国际通行的非农业人口与总人口比值表示城镇化率指标进行基准回归。由于2010年后的非农业人口数据不可得,因此基准回归的时间窗口为2001—2010年。为了验证基准回归结果的可靠性,通过替换城镇化率的代理变量进行了三种稳健性检验:一是借鉴孙久文等[38]的做法,采用非农业人口绝对数量表征城镇化水平;二是用2001—2015年市区人口占总人口的比率表示城镇化率进行回归;三是用2001—2015年市区人口绝对数量表征城镇化水平进行回归分析。 2.农民数量(Lf) 农民数量采用不同口径数据进行校验。在基准回归中,采用农业人口数量表示,为保证数据结果的稳健性,本文在稳健性检验中分别采用农业人口数量、非市区人口数量进行进一步的检验。 3.创新聚集(R) 目前官方统计中并没有创新聚集指标的直接统计量,因此本文参考相关文献,使用主成分分析法 本文采用主成分分析法确定创新聚集指标,首先,对原来的指标利用ZScore法进行标准化,消除变量在水平和量纲上的影响;其次,通过KMO检验和SMC检验确定是否需要主成分分析,KMO检验结果均大于0.8,SMC检验结果基本都大于0.5,说明主成分分析合适;然后确定主成分,得出特征值、方差贡献率,选择特征值大于1的成分;最后根据选择的三个主成分合成一个综合指标。对包括科教投入、人力资源、信息沟通、企业活力四个方面在内的16个指标进行合成得出创新聚集变量。指标选取的情况如表1所示。 4.其他变量 知识存量(A)。依据Porter等[39-41]的方法,采用专利申请数量来表示新知识,并通过永续盘存法估算出知识存量:Ait=(1-d)Ait-1+Pit。其中,d表示知识存量的折旧率,遵循多数学者的做法,设置折旧率为15%,Pit表示第i个城市第t年新生产的知识,即知识流量。期初的知识存量为Ai0=Pi0/(gi+d),其中,gi代表专利申请数量的年均增长率。 城市人均资本(kc)。由2000年起每年固定资产投资总额,用对应省份的固定资产价格指数平减,并通过永续盘存法估算出各市历年的资本存量 参考张军《中国省际物质资本存量估算:1952—2000》计算方法:Kt=It+(1-δ)Kt-1,以2000年为基期,折旧率为9.6%。,再根据人口数据得出城市人均资本。 控制变量: (1)产业结构(str),选用第二、三产业增加值的比值; (2)社会消费水平(con),使用价格消胀之后的人均社会消费品零售总额表示; (3)政府支持(gov),用地方财政一般预算内支出占城市GDP的比重衡量; (4)城乡收入差距(gap),是城市人均可支配收入与农村人均纯收入的比重; (5)城市土地扩张(land),用各地级市建成区面积占城市总面积比重表示。 对选取的变量进行描述性统计,结果见表2。 五、实证分析与回归结果 根据前述理论推导,本部分运用中国273个地级市2001—2015年 根据当前城市数据的可实现性以及指标选用的科学性,本文在基础实证中采用2001—2010年的数据,在稳健性检验中拓展数据长度,采用2001—2015年数据进行检验,文中将进行详细说明。的面板数据进行实证检验,重点考察中国城镇化过程中农村人口规模和创新聚集对城镇化率的实际影响。 (一)基准回归 创新要素聚集影响城镇化进程,反过来城镇化的发展也会影响创新的聚集,城镇化与消费水平和产业结构等是密切相关的,因此本文与时间相关的变量可能存在内生性问题,同时为了克服动态面板模型可能存在的内生性问题,本文采用系统广义矩估计(SYSGMM)方法进行估计,再鉴于相对于一步估计而言,两步估计更为有效,本文主要采用两步SYSGMM进行估计。表3所示的基准回归结果满足GMM的有效性前提,由ArellanoBond自相关检验发现残差项存在一阶自相关,在1%水平上显著,但不存在显著的二阶自相关,说明序列间不存在相关性。同时通过了Sargan檢验,说明不存在显著的工具变量过度识别问题,工具变量是有效的,模型设定是合理的。此外,Wald检验表明,解释变量系数为零的原假设未能通过显著性检验,表明回归结果整体显著。 表3的回归结果中,模型(1)仅将滞后一期的被解释变量作为解释变量进行回归,模型(2)—(5)是在依次纳入其他解释变量后的估计结果。结果显示,作为解释变量的滞后一期城镇化率,各列的系数在1%显著性水平下均为正,这一结果意味着当期的城镇化水平受到前一期城镇化的正面影响,因变量的确存在“惯性”,使用GMM估计方法进行检验是必要的。模型(2)是加入农民数量来考察农村人口规模对于城镇化的影响,进一步可反映城市人口规模的作用机制,其系数在1%的水平下显著为负,说明农民数量越少,城镇化增长越快,这与农村人口向城市转移后,城市人口规模扩大,实现城镇化加速发展相吻合。模型(3)进一步考察了创新聚集对于城镇化的影响,回归显示,该系数估计结果显著为正,说明创新聚集对城镇化的发展起到促进作用,创新要素在城市聚集,提高了城市竞争力和吸引力,赋予城市新的手段留住和吸引更多人口,促使城市规模扩大和实现城市的可持续发展,符合理论预期。模型(4)加入知识存量,其系数显著为负,一方面可能是现阶段城镇化的推进主要依靠物质资本要素的投入增加,知识资本对城镇化的影响有限;另一方面知识存量越大,突破性创新的难度也会增加,导致城市人口规模增长滞缓。城市人均资本系数总是显著为正,符合现实要求。城镇化实际是经济社会结构转型与升级的过程,这一过程对资金存在强烈的需求,一方面农村产业转型升级需要足够的资金积累,另一方面城镇化为农村人口转移提供基础设施建设离不开物质资本投入。另外,模型(5)考虑了所有变量后,农村人口规模估计系数的绝对值为1.0307,创新聚集系数的绝对值为0.5095,农村人口规模系数的绝对值大于创新聚集系数的绝对值,这一结果说明虽然城市人口规模和创新的聚集都会促进城镇化的发展,但是现阶段城市人口的聚集对城镇化的影响程度明显大于创新聚集。 控制变量方面,产业结构的系数显著为正,这说明工业越发达,城镇化发展越快。城镇化水平是一个国家工业化程度的标志,农村人口向城市转移,尤其是“离乡不离土”的农民工多是从事为经济各部门提供物质基础资料的工业生产,快速的工业化进程创造就业机会,提高收入,吸引大量农村劳动力进入城市。理论上,伴随人口集中的产业集聚将有效促进城镇化进程。社会消费水平的参数显著为正,提高整个社会消费水平,平衡不同人群的消费结构,农村人口的消费方式由乡村模式向城市模式的升级,也推动了城镇化进程,而这种消费需求拉动作用将会越来越明显。政府支持参数显著为正,说明政府支出比重增加将促进城镇化的发展,原因可能是由于中国的城镇化在一定程度上是政府行为的结果,政府支出中的大部分被用作基础设施建设,财政支出比重越大,用作城市基础建设的部分就越多,有利于城镇建设,进而吸引农村人口向城市转移。 (二)机制分析 依据理论模型分析,将影响城镇化发展的四种交互机制纳入基准模型进行估计,结果见表4。模型(1)显示,“创新的规模”叠加资本,将会对城镇化产生阻碍,即“研发力”效应中创新规模减弱了资本对城镇化的正向影响,可能的原因是知识存量过大,创新的难度增加,不利于城镇化推动。“生产力”即“农村人口规模”叠加资本作用显著为负,农村人口规模本身对城镇化的作用就是显著为负的,而资本进一步强化了农村人口规模对城镇化的阻碍作用。“农村人口规模推动创新的规模”叠加资本作用显著为负,主要是农村人口规模与城镇化发展逆向作用,即资本会强化农村人口规模增长对创新的负作用,进而阻碍城镇化发展。“创造力”即“创新的规模推动创新聚集”叠加资本对城镇化的影响显著为正,这说明资本驱动知识生产进而推动创新 聚集,将有效提升城镇化水平,存在创新聚集的作用机制。模型(4)中,农村人口规模估计系数的绝对值为0.5815,创新聚集系数的绝对值为0.3524,值得注意的是,农村人口规模和创新聚集系数估计值较之于基准回归(表3)中模型(5)显示的系数估计值要小,进一步说明了从促进城镇化发展的角度看,核心要素的作用效果会受到四种交互机制的影响。另外,观察表4其他列模型的回歸结果同样可以看出,农村人口规模系数的绝对值始终大于创新聚集系数的绝对值,这说明在控制其他变量及交互机制的条件下,城镇化的发展依然受人口规模和创新聚集双重作用,现阶段城市人口的聚集对城镇化的作用效果更强,进一步验证了基准回归结果。 (三)稳健性检验 考虑到基准回归结论可能受计量模型设置是否合理、指标测度是否科学、模型的结论是否只在特定的时间区间成立等问题的影响,本文将进行一系列检验,验证模型的稳健性 限于篇幅,未报告稳健性检验的结果,感兴趣的读者可向笔者索取。。(1)为了确保GMM估计的可靠性,采用动态固定效应模型(FE)和动态混合估计模型(POLS)进行验证,模型核心解释变量农民数量仍显著为负,创新聚集变量显著为正,说明城市人口规模和创新聚集对城镇化发展的促进作用较为可信。以上均采用非农业人口比率表示城镇化率。(2)使用其他替换数据进行了稳健性检验。首先,从非农业人口的绝对量的角度检验基准回归稳健性;其次,将样本的时间窗口扩大,即分别使用2001—2015年市区人口比率和市区人口绝对量做因变量对模型进行实证回归。结果发现反映农村人口规模的系数始终显著为负,创新聚集的估计系数显著为正,再次验证了农村人口规模对城镇化的反向效应即城市人口规模对城镇化的正向效应,以及创新聚集对城镇化的正向推动作用。综上所述,稳健性检验显示,本文取得的基准回归结果总体比较稳健,不受计量模型、指标测度或数据时间窗口等影响;稳健性检验的结果均表明人口规模对城镇化的影响程度大于创新聚集。 六、进一步分析:城市群样本回归 受技术革新、要素流动和产业更新换代等因素影响,城市群已成为我国区域发展的主要空间载体与经济区划形式。每个城市群初始禀赋不同,功能定位各不相同,城镇化发展的速度和质量表现出较大的差异。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》制定了“5+9+6”城市群空间结构新格局,包括5个国家级城市群、9个区域性城市群和6个地区性城市群,本文将273个城市落位于上述20个主要城市群 限于篇幅,未报告20个城市群具体的城市分布,感兴趣的读者可向笔者索取。,考察不同城市群区域下城镇化的动力机制 基于数据的可得性,样本估计时删除中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、仙桃、天门、潜江、延边朝鲜自治州、济源、铜川、巢湖、东兴、凭祥、北流、昌吉、米泉、阜康、呼图壁县、玛纳斯县、石河子、沙湾县、乌苏、奎屯、鄂尔多斯、中卫、青铜峡、灵武、中宁县、永宁县、贺兰县、平罗县、定西、白银、临夏、海东、楚雄、都匀、凯里的数据。,估计结果如表5—7所示 由于个别城市群样本达不到GMM估计的样本要求,因此,该部分通过Hausman检验,得出拒绝随机效应的原假设的结论,最终采用个体固定效应模型对城市群样本进行回归。。 从表5—7可以看出,我国20个城市群的城镇化动力机制表现出明显的异质性,总体上可分为四类。一是城市人口规模和创新聚集的双元机制作用区域。城市人口规模和创新聚集同步推动城镇化的发展,主要有长江三角洲、长江中游、成渝、哈长、山东半岛、中原、江淮、北部湾、宁夏沿黄、黔中城市群。二是城市人口规模的单一机制作用区域。单一的城市人口规模对城镇化的推动,主要有珠三角、海峡西岸、关中、天山北坡、晋中、兰西城市群。三是城市人口规模机制正向作用,创新聚集机制负向作用的作用区域。城市人口规模促进城镇化的发展,而创新聚集阻碍城镇化发展,主要有京津冀、辽中南、呼包鄂榆城市群。四是城市人口规模和创新聚集对城镇化的作用都不明显的区域,主要是滇中城市群,这两种聚集效应都不显著。 大多数中东部城市群的城市人口和创新聚集能够同步促进城镇化的发展,城市人口规模的促进效应要强于创新聚集的促进效应,与全样本回归的结果是一致的。长江三角洲依托突出的区位优势,雄厚的经济基础,城镇化过程发育较早。大量外来人口涌入,高技能人才和科技资源的富集促使长三角地区创新要素聚集,成为我国要素流动最快、城镇集聚程度最高、经济最发达的区域。长江中游城市群 三大核心城市武汉、长沙、南昌以不足1/10的面积,占据长江中游城市群超1/3的经济总量、近1/5的人口和2/3的高校人才。2016年,武汉以83所高校数量,并列全国第二;长沙、南昌高校数量也分别名列全国第六位和第九位,高校资源丰富。承东启西、连南接北,交通条件优越,大宗农产品生产优势明显,经济结构以工业为主体,为农村剩余劳动力提供了就业机会。另外,高校资源丰富一方面可以提高产业研发能力,另一方面也为城市输送更多高端人才,城市人口和创新资源的聚集促使长江中游城市群城镇化发展逐步趋向以人为本的新型城镇化。 目前还有许多地区的城镇化是以城市人口规模为主要推动力,创新聚集发挥作用微乎其微。珠江三角洲地区已经超越欧美国家,成为世界上生产规模最大的轻工业生产基地,珠三角城市群的产业分布中,劳动密集型产业占据主要地位。但可能由于珠三角创新产业主要集中在深圳,其他城市技术创新要素聚集还在起步阶段,致使整个珠三角城市群创新聚集对城镇化的作用远不如人口聚集效应显著,所以估计结果中创新聚集变量并不显著。 京津冀城市群估计结果显示,农村人口规模阻碍城镇化水平的提高,即城市人口规模推动了城镇化的发展,但是创新聚集并没有成为京津冀地区城镇化的主要动力。究其原因,一方面可能是由于京津冀城市群创新能力区域差距的极化现象非常严重[42]。由于历史原因致使河北省发展的空间狭小、产业聚集能力差,而北京与其他两地的联系不够密切,尤其是京津与河北省之间的产业发展等脱离。另一方面随着非首都功能疏解各项措施的推进,外来人口增速明显放缓,农民工回流,越来越多的人“逃离”北京,北京新政策也开始淘汰低端产业和劳动密集型产业,驱逐低端劳动力,使得流动人口规模减小。 通过2000年和2010年两次人口普查数据发现广大中西部地区是人口迁出的主要地区,西部城镇化发展速度缓慢,发展质量不高。其中滇中城市群作为长江经济带的一部分,近年来城镇化建设成效已经显现,但第二、三产业相对滞后,城镇化建设的产业支撑和就业促进能力不足。另外,滇中城市群科技创新投入不足,高技能劳动力匮乏,该城市群对技术创新产业的吸引不够。由此可见,滇中城市群城市人口和创新聚集效應都是不显著的。 七、结论与启示 本文在Black等[35-36]建立的城市经济框架中加入农村部门和创新部门,同时纳入城乡空间异质、城乡人口流动、创新聚集内生等三个现实条件,通过分析各市场均衡,得到了城镇化率的表达方程。在此理论基础上,运用全国273个地级市样本和20个城市群样本2001—2015年的数据进行实证与稳健性检验,得到如下研究结果。 (1)城市人口规模和创新聚集是促进中国城镇化水平提高的双元动力机制。 (2)同一环境下,虽然人口规模和创新聚集都会促进城镇化的发展,但是现阶段城市人口规模机制对城镇化的影响程度明显大于创新聚集机制。 (3)农村人口规模除直接影响城镇化发展还通过“农村人口规模推动创新的规模”叠加资本这一途径作用于城镇化,资本会强化农村人口规模增长对创新的负作用,进而阻碍城镇化发展。“创新的规模推动创新聚集”叠加资本为城镇化发展提供“创造力”,资本驱动知识生产进而推动创新聚集,将有效提升城镇化水平,存在创新聚集的作用机制,通过替换计量模型、改变指标测度及扩大时间窗口进行一系列稳健性检验,结果均表明上述结论是稳健可信的。 (4)选取20个城市群样本考察不同城市群区域城镇化的动力机制,现阶段我国城市群城镇化发展表现出明显的异质性,有一半的城市群城镇化动力来源于城市人口规模和创新聚集双元机制,其他9个城市群城镇化发展主要依靠城市人口规模的单一机制,而城市人口规模和创新聚集对滇中城市群城镇化发展的影响均不明显。 现阶段创新聚集机制对城镇化的推动作用弱于城市人口聚集机制,但随着经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,积极发挥城镇作为创新集中地的功能将比发挥现有人口容纳器的作用更为关键。因此,本文结果的政策含义在于,一方面随着我国城镇化人口红利即将消失,应从创新聚集角度弥补城镇化过程中人口边际报酬递减的作用,形成创新聚集的边际报酬递增的机制,使城市真正成为创新集中地,而不仅仅是人口容纳器。以提高人均产出比来拉动经济,向创新驱动型转型升级,坚定实施创新驱动发展战略,不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新;整合人才培养资源,建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,构筑创新人才高地。另一方面加快农业转移人口市民化。切实加强顶层设计、政策研究和推动落实,拓宽农业转移人口落户渠道;着力解决广大农业转移人口最为关心的教育、医疗、养老、就业、住房保障以及农村“三权”等方面的实际问题,提高农民工福利水平。 参考文献: [1] 辜胜阻, 刘江日. 城镇化要从“要素驱动”走向“创新驱动”[J]. 人口研究, 2012(6): 3-12. [2] 孟向京, 姜凯迪. 城镇化和乡城转移对未来中国城乡人口年龄结构的影响[J]. 人口研究, 2018(3): 39-53. [3] ABDELRAHMAN H M. When do cities specialize in production?[J]. Regional Science and Urban Economics, 1996, 33(2): 1-22. [4] BENNETT R J, BERG L V D, BURNS L S, et al. Spatial cycles[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1988, 13(1): 125. [5] 趙果庆, 吴雪萍. 中国城镇化的空间动力机制与效应基于第六次人口普查2869个县域单元数据[J]. 中国软科学, 2017(2): 76-87. [6] ZENG Shihong, XIA Jiechang. Why rapid urbanization process cannot improve employment absorption capacity of service industry in China—also on the interactive mode innovation between service industry development with urbanization under the background of transformation and upgrading[J]. China Finance and Economic Review, 2016, 4(1): 1-12. [7] 罗翔, 朱平芳, 项歌德. 城乡一体化框架下的中国城市化发展路径研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2014(10): 21-36. [8] 陈斌开, 林毅夫. 发展战略、城市化与中国城乡收人差距[J]. 中国社会科学, 2013(4): 81-103. [9] 周小平, 柴铎. 城镇化路径实施的国际镜鉴与动力找寻[J]. 改革, 2016(2): 96-103. [10]费孝通. 论中国小城镇的发展[J]. 中国农村经济, 1996(3): 3-5+10. [11]王小鲁. 中国城市化路径与城市规模的经济学分析[J]. 经济研究, 2010(10): 20-32. [12]HENDERSON J V. The urbanization process and economic growth: The sowhat question[J]. Journal of Economic Growth, 2003, 8: 47-71. [13]谢治春. 生活质量提高、城镇化推进与经济增长——基于1960—2011年9国面板数据的实证分析[J]. 上海经济研究, 2014(7): 14-21. [14]蔺雪芹, 王岱, 任旺兵, 等. 中国城镇化对经济发展的作用机制[J]. 地理研究, 2013(4): 691-700. [15]POOLEY C, TURNBULL J. Migration and urbanization in NorthWest England: a reassessment of the role of towns in the migration process[M]∥SIDDLE D J. Migration, Mobility and Modernization. Liverpool: Liverpool University Press, 2000: 186-214. [16]BLACK D, HENDERSON J V. Urban evolution in the USA[J]. Journal of Economic Geography, 2003, 3(4): 343-372. [17]DYSON T. The role of the demographic transition in the process of urbanization[J]. Population and Development Review, 2011, 37(S1): 34-54. [18]MCGRANAHAN G, SATTERTHWAITE D. Urbanisation concepts and trends[R]. IIED Working Paper, 2014. [19]LEWIS W A. Economic development with unlimited supplies of labor[J]. The Manchester School, 1954, 22: 139-191. [20]MICHAELS G, RAUCH F, REDDING S J. Urbanization and structural transformation[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2012, 127(2): 535-586. [21]LALL S V, SELOD H, SHALIZI Z. Ruralurban migration in developing countries: a survey of theoretical predictions and empirical findings[R]. World Bank Policy Research Working Paper, 2006. [22]TACOLI C, MCGRANAHAN G, SATERTHWAITE D, et al. Urbanization, ruralurban migration and urban poverty[R]. World Migration Report, 2015. [23]GOLLIN D, JEDWAB R, VOLLRATH D. Urbanization with and without structural transformation[R]. Society forEconomic Dynamics Meeting Paper, 2013. [24]PENG Xizhe, CHEN Xiangming, CHENG Yuan. Urbanization and its consequences[J]. Demography, 2010, 2: 210-235. [25]陳钊. 中国城乡发展的政治经济学[J]. 南方经济, 2011(8): 3-17. [26]FOX S. Urbanization as a global historical process: theory and evidence from subsaharan Africa[J]. Population and Development Review, 2012, 38(2): 285-310. [27]PANCHOLI S, YIGITCANLAR T, GUARALDA M. Public space design of knowledge and innovation spaces: learnings from Kelvin Grove Urban Village, Brisbane[J]. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2015, 1: 13. [28]BAUMSNOW N, FREEDMAN M, PAVAN R. Why has urban inequality increased?[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2018, 10(4): 1-42. [29]AGBOR J, JOSEPH R, KAMAU A W. Foresight Africa, top priorities for the continent in 2016[R]. Brookings Institute, Washington, 2016. [30]GLAESER E L. A world of cities: the causes and consequences of urbanization in poorer countries[R]. NBER Working Paper, 2013. [31]FLORIDA R, ADLER P, MELLANDER C. The city as innovation machine[J]. Regional Studies, 2017, 51(1): 86-96. [32]汪增洋, 张学良. 后工业化时期中国小城镇高质量发展的路径选择[J]. 中国工业经济, 2019(1): 62-80. [33]陸铭, 向宽虎, 陈钊. 中国的城市化和城市体系调整: 基于文献的评论[J]. 世界经济, 2011(6): 3-25. [34]陈强远, 梁琦. 技术比较优势、劳动力知识溢出与转型经济体城镇化[J]. 管理世界, 2014(11): 47-59. [35]BLACK D, HENDERSON J V. A theory of urban growth[J]. Journal of Political Economy, 1999, 107(2): 252-284. [36]雷潇雨, 龚六堂. 城镇化对于居民消费率的影响: 理论模型与实证分析[J]. 经济研究, 2014(6): 44-57. [37]严成樑, 龚六堂. 资本积累与创新相互作用框架下的财政政策与经济增长[J]. 世界经济, 2009(1): 40-51. [38]孙久文, 周玉龙. 城乡差距、劳动力迁移与城镇化——基于县域面板数据的经验研究[J]. 经济评论, 2015(2): 29-40+77. [39]PORTER M E, STERN S. Measuring the “Ideas” production function: evidence from international patent output[R]. NBER Working Paper, 2000. [40]PESSOA A. “Ideas” driven growth: the OECD evidence[J]. Portuguese Economic Journal, 2005, 4(1): 46-67. [41]严成樑, 周铭山, 龚六堂. 知识生产、创新与研发投资回报[J]. 经济学(季刊), 2010(3): 1051-1070. [42]杨明海, 张红霞, 孙亚男. 七大城市群创新能力的区域差距及其分布动态演进[J]. 数量经济技术经济研究, 2017(3): 21-39. 责任编辑、校对: 李再扬 The Driving Force of the Development of Urbanization in China: Population Container or Innovation Gathering Area? WANG Mengchen1, ZHOU Mi2 (1. School of Economics, Nankai University, Tianjin 300071, China; 2. College of Economic and Social Development, Nankai University, Tianjin 300071, China) Abstract:Based on the traditional urban multisector model, this paper incorporates Chinas assumptions about urbanrural spatial heterogeneity, urbanrural population mobility, and endogenous innovation aggregation and provides a theoretical explanation of the internal dynamics of urbanization in China from a single mechanism of urban population scale to the dual mechanism of urban population size and innovation aggregation. Moreover, the paper uses a sample of 273 cities and 20 urban agglomerations over the period of 20012015 to conduct the empirical tests. The results show that, (1) The urban population scale and innovation aggregation are dual dynamic mechanisms that promote the development of urbanization in China. However, the urban population scale has a greater impact on urbanization than the innovation aggregation at this stage. Therefore, at present, urbanization is mainly a population container. The innovation aggregation will be the main direction of healthy development of urbanization in the future. (2) In addition to directly affecting urbanization, the size of the rural population also acts on urbanization through the superposition of “the scale of rural population to promote the scale of innovation”. The capitals will strengthen the negative impact of rural population growth on innovation, and thus hinder the development of urbanization. The superimposed capital of “Innovative scale promotes innovation aggregation” provides “creativity” for urbanization development, and capital drives knowledge production and then promotes innovation gathering, which will effectively improve the level of urbanization. (3) The urbanization of 20 urban agglomerations in China shows a significant heterogeneity. The motivation of half of urban agglomerations comes from the dual mechanism of urban population scale and innovation aggregation. The other nine urban agglomerations urbanization mainly depends on the urban population scale. Keywords:urbanization; urban agglomeration; migration; population scale; innovation aggregation 收稿日期:2019-03-01 基金项目:教育部人文社会科學基金项目“抑制性创新演进、企业国际合作研发与产业跨越式发展”(18YJA790019);2019年中央基本科研业务经费项目“互联网与数字经济对区域经济的影响及对策研究”(63192602);国家自然科学基金项目“人力资本配置与区域协调发展:多层次空间的视角”(71803034)。 作者简介:王梦晨,女,通信作者,南开大学经济学院博士研究生,研究方向:城市与区域经济理论与政策,电子邮箱:wangmengchenly@126.com;周密,女,南开大学经济与社会发展研究院教授,中国城市与区域经济研究中心副主任,研究方向:城市与区域经济理论与政策。