抱残守缺与小富即安:业绩期望差距对家族企业传承后创新活动的影响

2020-08-15吴炯戚阳阳

吴炯 戚阳阳

摘要:家族企业当前正面临着代际传承与创新转型的双重挑战,本文选择2000—2017年已完成代际传承的上市家族企業样本,实证分析了企业传承前的业绩期望差距对传承后创新活动的影响。研究发现,传承前的业绩期望差距与传承后创新活动间存在显著的倒U型关系,说明家族企业传承中存在“抱残守缺”与“小富即安”现象。进一步研究发现,企业的冗余资源对上述关系具有显著的正向调节作用,而传承当年接班人持股比例和接班人上任前在企业的任职时间对上述关系则具有显著的负向调节作用,说明用资源约束、家族性特征、群体一致性等解释“抱残守缺”与“小富即安”现象具有一定的理论合理性。

关键词:创新;家族企业;业绩期望;代际传承;社会嵌入

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2020(04)-0099-14

一、问题的提出

未来5~10年中国约300万家族企业将进入传承与创新转型的双重挑战关键期[1]。家族企业是在业绩发展的顺境期传承?还是在业绩发展的逆境期传承?又或者存在更复杂的传承时机选择方式?现有文献尚未回答上述问题。与此同时,根据普华永道发布的《2018年全球家族企业调研——中国报告》,有77%的中国家族企业领导者对创新挑战的担忧大大超出了他们感受到的其他挑战①。在这一现实背景下,关注企业传承前的业绩表现与传承后创新活动间的关系,为家族企业的传承实践提供指导性建议,无疑具有重要的实践意义。

家族企业传承期究竟是促进还是抑制接班人上任后的创新活动?关于这一问题,学术界有不同的看法。Munozbullon等[2]认为,家族企业以长期发展为导向,这会促使他们在传承期鼓励接班人参与创新活动,并且承担风险的意愿也会增强。Letonja等[3]认为传承期是家族企业的战略机遇期,加大研发投入等创新性活动是企业抓住战略机遇的有效方式,即传承促进创新。与此相反的是,陈凌等[4]认为传承期家族企业内部面临着一系列的人事变动和架构调整,为了平稳度过传承期和保护社会情感财富,会表现出风险规避倾向,这在一定程度上抑制了接班人的冒险创新行为。Hauck等[5]提出在代际传承重要阶段虽然接班人倾向于开展创新活动,但是代际权威阻碍了接班人的创新活动。

可以看出,现有文献大多从家族承诺、代际权威等家族背景来探讨传承期对接班人创新行为的影响,而有关企业背景如董事会和企业绩效等对代际传承中企业创新活动影响的系统研究较少。事实上,企业经营业绩状况是引致创新活动不可忽略的驱动因素[6]。鉴于此,本文从企业的业绩背景出发,探讨代际传承前的业绩表现如何影响传承后的创新活动,以期为家族企业选择合适的传承时机提供企业背景层面的参考。同时为深入剖析业绩与创新活动间关系的影响机制,本文拟进一步讨论以下问题:第一,资源是企业战略决策的起点和焦点[7],企业在进行创新活动决策调整时首先需考虑实施该决策的资源从何而来[8]。不同业绩水平下的资源状况会对企业创新活动产生怎样的影响?第二,处于代际传承时期的家族企业与其常规发展时期或与其他企业相比,会表现出明显的家族性特征,影响企业的经营和决策。接班人持股作为企业家族属性的体现能够有利于增加企业传承后的创新活动吗?第三,现阶段部分家族企业会采用渐进式的继任方式,接班人上任前先进入企业锻炼,这段任期的长短如何影响其上任后的创新活动?这些问题在现有研究中尚未得到充分的关注。

本文的理论贡献主要体现在:第一,丰富家族企业传承过程研究。本文从企业的业绩背景出发探讨家族企业如何选择传承时机的问题,可以补充以往多数研究仅考虑家族背景而忽视对业绩背景的考察,丰富家族企业传承过程的理论研究。第二,为社会嵌入理论的实证研究提供有益补充。现有研究发现人际关系[9]、制度[10]等社会嵌入因素对家族企业传承过程的影响,本文关于家族性特征视角的深入分析可以进一步提供“家族嵌入”方面的证据,而对群体一致性视角的深入分析可以从“高管网络嵌入”层面深化社会嵌入的理论含义,为社会嵌入理论的实践发展提供现实依据。第三,充分考虑企业实际业绩偏离期望水平的两种状态下企业的创新性活动表现。业绩期望差距对企业创新性活动的影响正日益受到学者们的关注[11],部分学者[12-13]考察了业绩低于期望水平状态对企业后续战略决策的影响,也有学者[14-15]从业绩高于期望水平状态出发对如何影响企业经营战略展开研究。但是,鲜有研究同时探讨两种业绩期望差距下的企业创新表现,本文综合考虑业绩期望差距的两种状态下家族企业传承后的创新表现,是对业绩反馈现有实证研究的补充。

二、理论分析与研究假设

(一)业绩期望差距对传承后创新活动的影响

决策者在衡量企业经营业绩状况时,通常会预先设定一个经营业绩期望的满意值作为参考点[16],通过评估当前实际业绩与期望水平的差距,将实际业绩低于期望水平的状态界定为逆差状态,反之则为顺差状态,并以此决定后续的行为选择[17]。已有研究发现,在两种不同业绩状态下决策者可能会采取完全不同的决策行为。具体表现为,在企业常规发展时期,企业在逆差状态下倾向于冒险创新[18],而在顺差状态下则倾向于战略保守[13]。“子承父业”的代际传承期是家族企业战略变化的重要时期,这一时期业绩偏离期望水平对创新活动的影响是否会不同于一般情形?这是本文关注的重点问题之一。

1.抱残守缺:低业绩水平与传承后创新活动

实际业绩低于期望水平时家族企业会因资源不足而倾向于减少创新活动,特别是当其处于代际传承期时,保守求稳、追求社会情感财富等家族特性会加剧资源对创新的束缚,从而家族企业表现出“抱残守缺”的态势。资源是企业战略决策的起点和焦点[7],丰富的资源增加了企业技术创新成功的概率,缺乏资源的企业很难通过创新实现成长,甚至直接对企业的创新绩效产生消极影响[19]。作为民营企业主体的家族企业,与实力雄厚的国有大中型企业相比,在实施创新活动过程中面临的一个突出问题便是企业本身资源匮乏[19],尤其是业绩不断下滑时,资源不足的问题将更加严峻,并成为企业开展创新活动的首要阻碍因素,降低企业开展创新活动的范围和能力。

需要说明的是,虽然资源困境会给企业创新活动带来一些阻碍,但是否一定导致企业创新决策的减少?目前这仍是一个没有解决的问题[13]。本文认为造成结论不一致的原因有可能是研究情境不同。就代际传承情境下的家族企业而言,因其处于传承这一特殊的发展时期,更容易表现出强烈的家族性特征,从而加剧资源对创新的束缚,导致企业更倾向于保守的、保存资源的谨慎战略,并且低绩效导致的资源约束越大,家族性特征对创新的负向效应就越明显。这是因为,第一,与非家族企业相比,家族企业以稳定但相当规避风险的特质而闻名[20],即使业绩表现不符合预期,为了保持连续性和特定的传统,或者注重非经济目标和长期定位,家族企业仍会选择坚持不改变。第二,通常情况下,一代交班人本身就对企业有着极强的控制欲[21],在实际业绩低于期望水平时传承,出于对接班人能力的不信任和企业持续经营的考虑,更加不愿放手让接班人将有限的资源投入到不确定性较大的创新活动中。即使交班人敢于放手,共同经历过创业艰难的企业元老也会为了平稳度过代际传承期,而选择暂时回避业绩下滑的事实,做出保护现有社会情感财富的决策[14]。第三,接班人也會基于获取权力、培育信任的考虑,而主动回避一些高风险的投资战略,如研发费用的投入[22],转而优先将有限的资源分配给可见度高、风险小、见效快的短期项目,以争取早日走出业绩困境。于是家族特性进一步加剧了资源不足对企业创新活动的束缚,导致家族企业传承后产生“抱残守缺”现象。

2.小富即安:高业绩水平与传承后创新活动

家族企业在实际业绩高于期望水平时传承,易受绩优状态下冒险动机不足的家族性特征影响而减少创新活动,群体一致性压力则加剧了高管团队内部风险规避的群体思维,从而企业表现出“小富即安”的趋势。张远飞等[14]实证分析发现,当企业达到一种相对的“富有”状态时,由于外部利益相关者的稳定性要求,管理者对前期战略选择的过度自信以及对外部信息搜寻动机的缺乏将导致企业更安于现状,不愿意根据组织内外部环境需求进行变革。Chrisman等[23]提出家族企业创新活动存在着能力与意愿的悖论,业绩高于期望水平虽然给家族企业带来了创新能力上的优势,但由于家族企业常见的创新意愿不足的问题,使得创新绩效差强人意。本文认为随着家族接班人在高业绩水平下进入企业,能力和意愿悖论将变得更加突出。可能的解释是,一方面,业绩高于期望水平大大降低了企业获取资源的成本[24],如此企业内部创新的动机也就减少了。此时接班人上任,嵌入创新动机不足的社会系统和人际网络中,即使具有创新意愿,也很难突破企业传承前的战略惯性,并且相比于交班人,接班人缺乏说服力和号召力,于是其创新性活动很难得到企业元老们的信任和支持。另一方面,交班人多年的经营形成了一套固有的管理以及战略选择模式,尤其当这种模式带来的绩效超出企业的期望水平,会使得接班人在上任后专注于父辈积累的经验而忽视外部环境的变化,更倾向于采取安稳的战略而不是冒险创新。

绩优状态下传承的家族企业,群体一致性压力加剧了冒险动机不足的家族性特征对创新活动的负面影响。家族企业的代际传承过程伴随着接班人嵌入企业原有的高管团队,社会网络理论表明团队结构会影响到创业信息质量、群体一致性压力和团队信任[25],其中群体一致性压力在家族企业传承过程中的作用不容忽视。因为家族企业高管群体网络具有高凝聚力的特点,但过高的凝聚力容易使成员过分在意家族和彼此需求[26],产生群体思维和一致性压力,影响企业的战略决策。接班人在高绩效水平时上任,初期阶段交班人建构的社会系统和人际网络仍具有较强的稳固性和凝聚力,虽然接班人开展创新活动可能有利于企业的长远发展,但满意的业绩表现使得家族高管团队相信以往积累的经验和惯例是对的,于是会沿用以往的经营方式,团队中的新观念被一致性的强大压力所抑制。受家族企业内部群体思维和群体一致性压力的约束,同时为了获得在管理团队中的认同,接班人往往也会压抑自己的创新性观点和想法而与群体保持一致,因此可能会导致家族企业传承后出现“小富即安”现象。

基于上述分析可以合理地猜想,家族企业在代际传承时期,业绩期望差距与传承后创新活动间关系有如图1的演变过程。业绩低于期望水平的逆差状态下资源约束起主导作用,业绩高于期望水平的顺差状态下冒险动机不足起主导作用,两者共同导致业绩期望差距与创新活动间近似呈现图1(a)中的线性关系。在图1(a)的基础上,资源不足前提下表现出的企业家族化特征以及动机不足前提下的群体一致性压力,将进一步影响企业的创新活动,并导致业绩期望差距与创新活动间的关系呈现图1(b)中的非线性倾向。图1(c)即是在图1(a)与图1(b)叠加效应的作用下,业绩期望差距与传承后创新活动间呈现最终的倒U型关系。因此本文提出如下假设:

假设H1:家族企业传承时期,传承前的业绩期望差距与传承后创新活动间存在倒U型关系。

(二)“抱残守缺”与“小富即安”现象的深入分析

由前述分析可知,低业绩水平下传承的家族企业,保守求稳、追求社会情感财富等家族特性加剧了资源对创新的束缚;而高业绩水平下传承的家族企业,群体一致性压力助长了冒险动机不足的家族特性对创新活动的负面影响。也即资源约束、家族性特征、群体一致性是解释“抱残守缺”与“小富即安”现象的三个理论视角。以下将引入冗余资源、接班人持股比例、接班人上任前在企业任职时间对业绩差距与创新活动间关系的调节作用进行探讨,以深入分析上述三个视角在解释两者关系中的理论合理性。

1.冗余资源的调节作用

由于低业绩水平带来的资源不足会阻碍企业开展创新活动的范围和能力,那么企业不同的资源禀赋是否会影响传承后的创新活动?更进一步,资源禀赋高的家族企业能否随着业绩的好转更快地走出资源对创新的约束?如果回答是肯定的,也就说明用资源基础理论解释“抱残守缺”现象具有一定合理性。借鉴李晓翔等[27]的研究,企业的资源禀赋可以用冗余资源来衡量。由此,本文引入企业冗余资源作为业绩期望差距与创新活动间关系的调节变量。

本文认为当企业实际业绩与期望水平存在偏差时,冗余资源越多的家族企业在传承后越倾向于增加创新活动。原因分为以下两点:其一,实际业绩低于期望水平时,丰富的冗余资源赋予接班人更多的资源运作权,相对于冗余资源少的企业,接班人有更多的空间和机会去冒险,同时充分的冗余资源能够增强企业元老们对待冒险创新行为的忍受程度,降低企业内部管理层对失败的恐惧程度[12]。其二,实际业绩高于期望水平时,良好的经营状况加之丰富的冗余资源使得接班人和企业高管对可感知的冒险能力更加自信,促使其敢于将创新活动等制度化,为后续的研发投入提供了制度保障。这种情况下的管理层认为即使决策失误也不会对企业产生实质性的打击,即冒险的损失所导致的边际效用比较小[13],因此接班人更倾向于开展创新活动。基于上述分析,本文提出如下假设:

假设H2:冗余资源强化了传承前业绩期望差距与传承后创新活动间的倒U型关系。

2.接班人持股比例的调节作用

已有研究[28-29]表明家族持股比例和家族成员涉入企业程度越高,家族对企业的依恋和认同度(企业属于家族)就越高,進而企业的家族属性就越明显,因此可以将接班人持股作为企业家族属性的体现。那么接班人持股比例是否会影响传承后的企业创新活动?更进一步,接班人持股比例多的家族企业是否会随着业绩的好转反而减少了创新活动?如果回答是肯定的,也就说明家族性特征的确会对业绩与创新活动间的关系产生一定影响。由此,本文引入接班人持股比例作为业绩期望差距与创新活动间关系的调节变量。

本文认为在企业实际业绩偏离期望水平的状态下,接班人持股比例越多的家族企业在传承后越倾向于减少创新活动。原因可从“家族嵌入”的角度解释:已有研究表明企业整体嵌入家族网络中是家族企业“家族嵌入”的一个层面[30]。接班人持股比例代表其控制企业和参与企业经营管理的程度,同时接班人又是家族网络中的关键成员,因此接班人持股比例越高代表企业整体嵌入家族网络的程度越深,受家族特征的影响将会更加明显,从而在传承后倾向于减少创新活动。具体表现为接班人持股比例越高的家族企业,在业绩低于期望水平时传承,更倾向于追求企业生存与家族声誉等非经济目标;在业绩高于期望水平时传承,更倾向于追求家族和谐稳定、家族财富平稳增长等目标[31],这无疑会导致传承后企业战略决策的保守和冒险创新意愿不足。基于上述分析,本文提出如下假设:

假设H3:接班人持股比例削弱了传承前的业绩期望差距与传承后创新活动间的倒U型关系。

3.接班人上任前在企业的任职时间的调节作用

接班人上任前在企业的任职时间长短一定程度上能反映接班人与高管团队的一致性程度。因为随着任职时间的增加,虽然交班人对接班人的指导可以帮助接班人熟悉公司的内部业务并掌握现有的企业文化,但当接班人学习过多的内部知识时可能会产生路径依赖问题[32],在解决问题的方法方面与高管群体的一致性过高。那么任职时间长短是否会影响传承后的创新活动?更进一步,接班人上任前在企业任职时间长的家族企业是否会随着业绩的好转反而减少了创新活动?如果回答是肯定的,也就说明了用群体思维和一致性压力解释“小富即安”现象的合理性。由此,本文引入接班人上任前在企业的任职时间作为业绩期望差距与创新活动间关系的调节变量。

本文认为当企业实际业绩偏离期望水平时,接班人上任前在家族企业任职时间越长,传承后越倾向于减少创新活动。一方面,任职时间越长意味着接班人嵌入家族网络的程度越深,更容易建立起对家族企业的情感认同,关于公司战略和企业现状更容易与高管群体形成一致的理解,但随着任职时间的增加,接班人容易形成固定思维。尤其当企业实际业绩高于期望水平时,接班人上任后更加不愿意听取不同意见并对市场环境变化做出反应[33],反而日趋保守,这可能会降低决策过程质量并阻碍组织创新。另一方面,相比于进入家族企业较晚的接班人,接班人较早进入企业使其更容易继承父辈的特殊资产(如社会资本等),从而对创新的需求可能更低[34]。基于上述分析,本文提出如下假设:

假设H4:接班人上任前在企业的任职时间削弱了传承前的业绩期望差距与传承后创新活动间的倒U型关系。

综上,本研究的理论框架可以由图2表示。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2000—2017年间已完成传承的上市家族企业作为研究对象。按照以下步骤进行样本筛选:

①从CSMAR数据库下载截止2017年12月31日的全部民营上市公司样本(共2402家);

②通过“实际控制人类型”和“实际控制人链图”找到实际控制人为家族成员的企业(共597家);

③剔除ST、SST和ST公司样本,剩下521家;

④筛选得到子代在企业中任职的样本(共196家);

⑤将子代在企业担任董事长或总经理看作完成了代际传承,剔除尚未完成代际传承和所需数据严重缺失的企业样本,最终得到123份样本。

本研究中,企业经营相关的数据来源于CSMAR数据库、CCER数据库和同花顺数据库;创新性活动的数据来源于CSMAR数据库、上市公司年报以及RESSET金融研究数据库;企业特征相关的数据来源于新浪财经网和上市公司年报,并进行手工整理。此外,为了确保接班人信息和传承时间的准确性,本文还利用百度、Google、新浪微博等搜索平台获取相关的企业信息以相互验证。

(二)变量定义

1.被解释变量

创新活动增量(Creati,t+1)。借鉴贺小刚[14]等的研究,研发投入可以作为创新活动的测量指标,同时为了消除企业规模等因素的影响,选择研发投入比率(RDi,t+1,研发投入/总销售收入)来衡量创新活动。考虑到本研究探讨的是传承前后企业创新活动的变化,而且创新活动具有连续性,因此选择用传承后一年(t+1期)的研发投入比率减去传承前一年(t-1期)的研发投入比率,用得到的增量指标进行比较更为科学合理。

2.解释变量

业绩期望差距。借鉴以往研究,业绩期望差距主要包括行业业绩期望差距和历史业绩期望差距[16,35]。因为同行业表现和自身历史表现是未来决策的重要参考,相关决策和背景可以更好地理解组织决策过程[36]。

(1)行业业绩期望差距(Pi,t-1-IEi,t-1),即实际业绩与行业业绩期望水平的差距。行业业绩期望水平的计算公式如式(1)所示:

IEi,t-1=(1-α1)IMi,t-2+α1IEi,t-2(1)

式(1)中,IMi,t-2为企业所在行业t-2期的行业业绩中位值水平;α1代表权重,取值为[0,1]之间的数值。Chen[35]在其研究中发现α1取不同值时对结果的影响基本相同,于是取α1=0.4进行结果汇报,其后诸多研究[13,17]也借鉴这一数据处理方式进行结果汇报。本文也采用该做法,选择汇报α1=0.4时的检验结果,即企业i在t-1时期的行业业绩期望值IEi,t-1是企业i在t-2期的行业业绩中位数(权重为0.6)和t-2期的业绩期望(权重为0.4)的加权组合,其中t-2期的业绩期望用t-3期的行业业绩中位数表示。以Pi,t-1代表企业i过去一年的实际业绩,则Pi,t-1-IEi,t-1即为行业业绩期望差距。

(2)历史业绩期望差距(Pi,t-1-Ai,t-1),即实际业绩与历史业绩期望水平的差距。与行业业绩期望水平类似的方法可以得到历史业绩期望水平,计算方法如式(2)所示:

Ai,t-1=(1-α1)Pi,t-2+α1Ai,t-2(2)

式(2)中,α1代表权重,同样仅汇报α1=0.4时的检验结果。企业i在t-1期的历史业绩期望值Ai,t-1是企业i在t-2期的实际业绩和t-2期的业绩期望的加权组合,Pi,t-1-Ai,t-1即为历史业绩期望差距。企业实际业绩用资产收益率ROA,即净利润/总资产衡量。

3.控制变量

参考以往研究[11,13,17],本文主要对以下影响业绩期望差距与企业创新活动的变量进行控制:

①企业年龄(Age):企业成立时间的自然对数;

②企业规模(Size):以企业传承当年期末资产的自然对数衡量;

③两职兼任(Dua):若董事长兼任总经理则取1,否则取0;

④董事会规模(BS):传承当年董事会总人数;

⑤公司业绩(Roa):选取公司传承当年的总资产净利率(ROA)衡量公司业绩;

⑥财务杠杆(DFL):反映企业债务对投资者收益的影响;

⑦是否高新技术企业(Hit):根据中华人民共和国科学技术部印发的《高新技术企业认定管理办法》,若企业在研究期间内被认定为高新技术企业记为1,否则记为0。此外,本文还设置了年份虚拟变量来控制年份差异对创新性行为的影响。后续稳健性检验中增加了如下控制变量:

①公司成长性(Grow):以主营业务收入增长率衡量;

②资产负债率(Debt):公司期末总资产与总负债的比率;

③现金比率(Cash):用货币资金和有价证券之和与流动负债的比率来衡量;

④地区(Area):依据公司所属地区,东部地区

根据世界银行(2006)对中国区域划分的标准,东部地区包括:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南。记为1,非东部地区记为0。

4.调节变量

①冗余资源(Slack):借鉴Bromiley[37]的方法,将冗余资源分为已吸收冗余(期间费用/营业收入),未吸收冗余(流动资产/总资产)和潜在冗余(所有者权益/负债),取三者的加总衡量企业的资源冗余程度。

②接班人持股比例(Share):选取传承当年接班人持有的股本数占公司发行总股本数的百分比来衡量。

③接班人上任前在企业的任职时间(Term):以传承年份减去接班人首次进入企业任职的年份,接班人进入母公司、子公司、孙公司工作均属于进入企业任职。

(三)检验模型

基于本文研究假设,为检验假设H1,设定以下基准回归模型:

为检验假设H2、假设H3和假设H4,本文在基准回归模型中分别引入冗余资源、接班人持股比例、接班人上任前在企业的任职时间与业绩期望差距的交乘项来检验调节效应,模型中统一以MV表示调节变量,计量模型如下:

其中,X为控制变量,X={Age,Size,Dua,BS,Roa,DFL,Hit}。

四、实证结果与分析

(一)描述性分析

主要变量的描述性统计结果见表1。创新活动增量的均值为0.11%,最小值为-3.49%,最大值为3.73%,说明研發投入增量在样本企业间变化较大;行业业绩期望差距的最大值为27.86%,最小值为-14.92%,标准差为6.02,说明样本企业对自身业绩与行业业绩比较后的期望差距较大;历史业绩期望差距的最大值为22.46%,最小值为-14.12%,标准差为5.29,说明样本企业与自身历史业绩比较后感受到的期望差距的差异程度也较大。从均值来看,行业业绩期望差距的均值为0.57%,历史业绩期望差距的均值为-0.71%,说明样本中的家族企业更大程度地处于自身实际业绩与历史业绩相比后的逆差状态。冗余资源的均值为4.23,说明样本企业普遍拥有一定的冗余资源;接班人持股比例的均值是0.07,说明样本中企业有一定的家族性特征;接班人上任前在企业的任职时间均值为4.32年,说明大多数企业的接班人在上任前就已在企业工作;企业年龄和企业规模经对数处理后均值分别为3.01和12.18,且经对数处理后企业年龄的极大值为3.56,与均值差距较小,说明样本企业年龄总体较长且企业规模较大。

(二)回归结果分析

在分析之前,为保证模型估计的有效性和一致性,对所有解释变量进行了方差膨胀因子(VIF)诊断,结果显示所有变量的VIF值均小于10,表示不存在多重共线性问题。同时对模型进行了DW检验,结果表明各模型残差均服从正态分布,模型具有较强的解释能力。

1.业绩期望差距与传承后创新活动的主效应检验

业绩期望差距与传承后创新活动的主效应回归结果见表2。其中,

第(1)列检验控制变量对传承后创新活动的影响;

第(2)(3)列对应基准回归模型(3),检验传承前行业业绩期望差距对传承后创新活动的影响;

第(4)(5)列对应基准回归模型(4),检验传承前历史业绩期望差距对传承后创新活动的影响。表2

第(2)列中行业业绩差距与创新活动显著正相关,结合

第(3)列的结果,行业业绩期望差距的平方项与创新活动有显著的负相关关系,即倒U型关系的假设成立,并且

第(3)列调整后的R2大于第(2)列。因此,假设H1部分成立。从

表2第(4)列中可看出,历史业绩期望差距与创新活动具有正相关关系但不显著,同时

第(5)列结果显示历史业绩期望差距的平方项与创新活动的负相关关系也不显著。借鉴董维维等[38]的观点,历史业绩期望差距与创新活动的主效应不显著,可能是存在显著的调节效应掩盖或歪曲了历史业绩期望差距对创新性活动的作用机制,主效应需要调节变量出现来显现。因此认为历史业绩期望差距与创新活动的关系虽有倒U型趋势,但仍待进一步检验。故尚不能判断假设H1是否完全成立。

2.业绩期望差距与传承后创新活动的调节效应检验

表3对应检验模型(5),分别列示了引入冗余资源(Slack)、接班人持股比例(Share)和接班人上任前在企业的任职时间(Term)与行业业绩期望差距交互项后的回归结果。其中,第(1)(3)(5)列是不受其他因素影响的行业业绩期望差距与创新活动关系检验结果,第(2)(4)(6)列是考虑控制变量后的检验结果。

第(1)(2)列的结果表明,冗余资源与行业业绩期望差距的一次交互项是显著的正相关关系,并且冗余资源与行业业绩期望差距的二次交互项是显著的负相关关系,表明企业的冗余资源强化了行业业绩期望差距与创新活动的倒U型关系,即企业的冗余资源越多,倒U型曲线越陡峭。

第(3)(4)列的结果发现,接班人持股比例与行业业绩期望差距的交互项是负相关关系但不显著,但接班人持股比例与行业业绩期望差距的二次交互项是显著的正相关关系,表明持股比例削弱了行业业绩期望差距与创新活动的倒U型关系,使得倒U型曲线更加平缓。从

第(5)(6)列可以看出,接班人上任前在企业的任职时间与行业业绩期望差距的交互项是显著的负相关关系,同时接班人上任前在企业的任职时间与行业业绩期望差距的二次交互项是显著的正相关关系,表明接班人上任前在企业的任职时间削弱了行业业绩期望差距与创新活动的倒U型关系,即接班人上任前在企业的任职时间越长,倒U型曲线越平缓。进一步地,

第(2)(4)(6)列调整后的R2依次为0.19、0.14和0.21,相比于表2第(3)列主效应调整后的R2,增加量依次为0.09、0.04和0.11,这进一步说明冗余资源、接班人持股比例和接班人上任前在企业的任职时间三个变量与行业业绩差距的交乘项均存在调节效应,支持假设H2、假设H3和假设H4。

此外,引入调节变量后历史业绩期望差距与三个调节变量的交互项仍不显著,因此可以排除调节效应导致的主效应不显著问题,认为历史业绩期望差距与创新活动的倒U型关系假设不成立,故假设H1部分成立。在此省略历史业绩期望差距与创新活动的调节效应检验结果,即未汇报检验模型(6)的回归结果。本文认为这一结果与宏观经济波动有关:2000年以来中国宏观经济从繁荣期过渡到紧缩期,尤其2008年全球金融危机之后,中国面临着国内经济结构失衡的压力,企业经营环境随之恶化。宏观经济的波动破坏了企业历史业绩数据的有效性,因此有关企业历史业绩期望差距与传承后创新活动间的关系,无法得到有效的结论。

为了更清晰地说明行业业绩期望差距与传承后创新活动之间的关系,以及这种关系受不同调节变量作用下的差异,由表3第(2)(4)(6)列的回归结果可以绘制出以下调节效应图(图3),分别再次验证了假设H2、H3和H4。

(三)稳健性检验

1.内生性检验

(1)两阶段最小二乘法。企业的业绩期望水平可能内生于企业自身的一些特征,如企业规模、资产负债率、研发投入强度、董事会特征等等,为了减轻这一潜在的内生性问题,借鑒相关学者的研究[11,17],本文使用两阶段最小二乘法(2SLS)对模型加以检验。第一阶段采用logit回归,选取以下变量作为自变量:企业年龄(Age)、企业规模(Size)、公司成长性(Grow)、是否高新技术企业(Hit)、财务杠杆(DFL)、董事会规模(BS)、独董比例(Indra)、研发投入比率(RD);将行业业绩期望差距按照顺差(Pi,t-1-IEi,t-1>0)和逆差(Pi,t-1-IEi,t-1<0)分别编码为1和0,并将生成的虚拟变量作为因变量;然后用第一阶段回归分析中得到的业绩期望水平虚拟变量的预测值()来替代实际的业绩期望差距,代入到第二阶段的回归中,检验其对创新性活动的影响以及3个变量的调节效应。

检验结果如表4所示,整体上与表2和表3的检验结果一致,说明内生性偏差对本文的主要结论影响有限,本文结果具有较强稳健性。

囿于篇幅,表中仅汇报第二阶段回归结果。

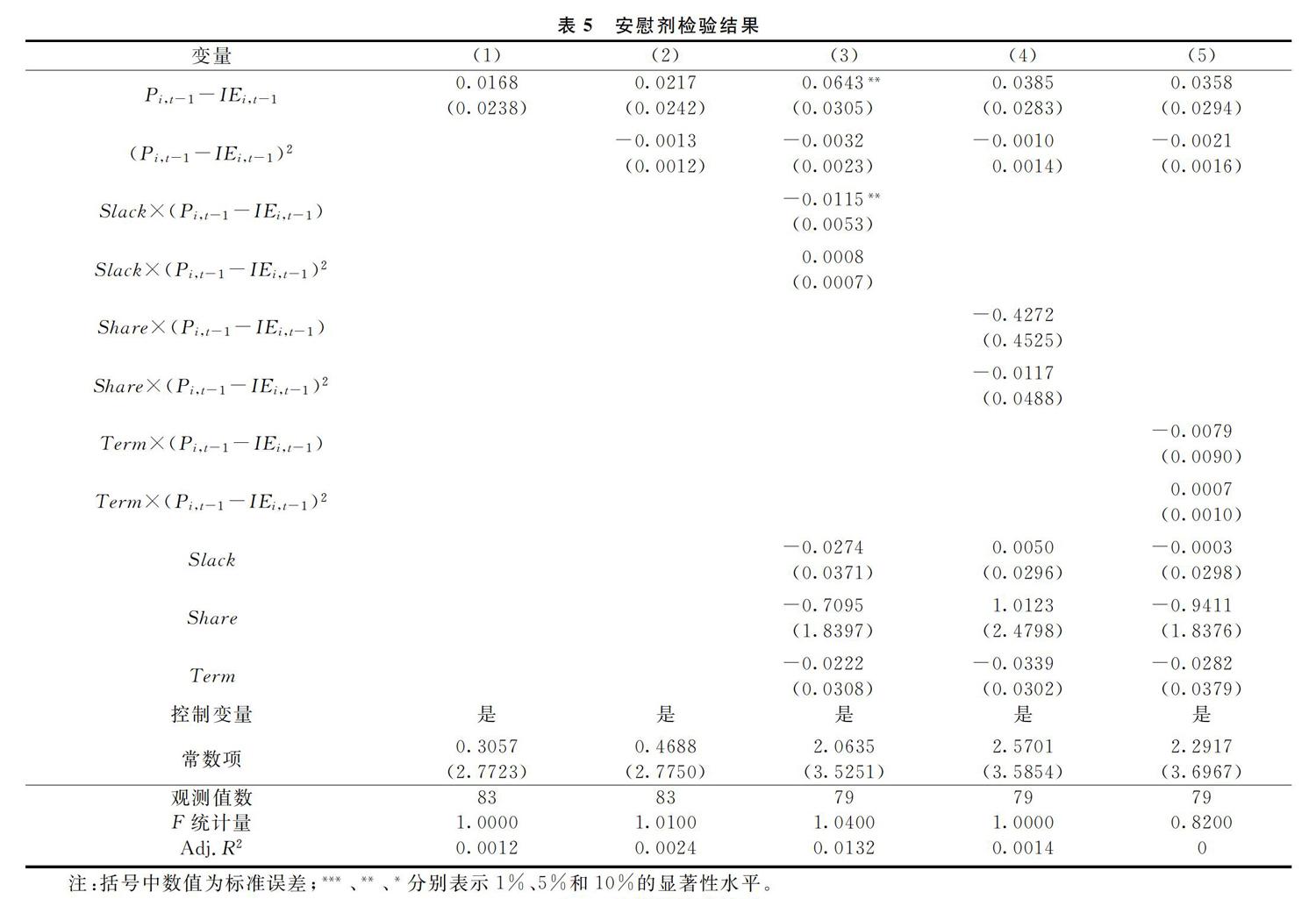

(2)安慰剂检验。家族企业传承前的业绩期望差距与传承后创新活动间有倒U型关系,这一结果究竟是代际传承引起的,或是受其他因素的干扰,成为考察本研究结论是否可靠的重要问题。参考蔡庆丰等[39]的研究,本文选择安慰剂检验的方式进行考察。即人为将每家企业的传承时点提前两年,确保了所有的样本分析区间完全落在实际传承时点之前,并重新收集相关的指标数据,然后对本文假设进行检验。如果企业业绩期望差距和创新性行为间的关系不是因代际传承引起的,那么通过对传承前两年企业指标数据进行回归分析后,相关结论依然显著。回归结果如表5所示,可以看出,本文结论的显著性消失,且各模型的解释力度明显不足。因此进一步说明家族企业传承期影响了传承后的创新行为,本文结论具有一定的稳健性。

2.稳健性检验

(1)调整控制变量的稳健性检验。本文在原有控制变量基础上增加了公司成长性(Grow)、资产负债率(Debt)、现金比率(Cash)、地区(Area)4个变量作为控制变量进行稳健性检验,变量的具体定义前文已阐明。检验结果如表6第(1)—(4)列所示,行业业绩期望差距与传承后创新活动的主效应基本显著,冗余资源、接班人持股比例和接班人上任前在企业的任职时间的调节效应均显著,该结果支持前文的假设和结论。

(2)更换经营业绩指标的稳健性检验。为避免因业绩指标的选取而导致检验结果的差异,选择以权益收益率ROE(净利润/总权益)作为业绩衡量指标,重新测量行业业绩期望差距。此后,根据重新计算的行业业绩期望差距,并将增加的4个控制变量加入回归模型中,再次检验行业业绩期望差距对创新性活动的影响,以及相关的调节作用。回归结果如表6第(5)—(8)列所示,行业业绩期望差距与传承后创新性活动的主效应基本显著,冗余资源和接班人持股比例与行业业绩期望差距的交互项依然具有显著的调节效应,接班人上任前在企业的任职时间与行业业绩期望差距的交互项调节效应虽不显著,但调节方向和原有结论一致。因此在更换经营业绩指标后,本文结论仍具有较强的稳健性。

五、结论与启示

代际传承和创新转型是当前中国家族企业面临的两大挑战,实现有效传承是家族企业持续发展的必要前提,增强创新能力是家族企业基业长青的必要保障。本文基于业绩反馈理论和公司治理的相关研究,利用资源约束、家族特性和群体一致性压力三个影响机制,分析了企业传承前的业绩期望差距如何影响传承后的创新活动。同时检验了冗余资源、接班人持股比例和接班人上任前在企业的任职时间对两者关系的调节效应,检验结果进一步说明上述三个影响机制确实对业绩与创新活动的关系起到了一定的作用。本文利用中国2000—2017年已完成代际传承的上市家族企业样本,通过理论分析和实证检验得到以下研究結论:

(1)业绩表现深刻地影响着家族企业传承后的创新活动,家族企业传承过程研究应重视对业绩层面因素的考察。研究发现家族企业传承前的业绩期望差距与传承后创新活动间存在显著的倒U型关系,说明家族企业传承中存在着“抱残守缺”与“小富即安”现象。

(2)运用资源约束、家族特性和群体一致性压力等视角解释业绩与创新活动间的关系具有一定的理论合理性。研究发现冗余资源显著正向调节传承前的业绩期望差距与传承后创新活动间的倒U型关系,接班人持股比例和接班人上任前在企业的任职时间均显著负向调节传承前的业绩期望差距与传承后创新活动间的倒U型关系。这进一步说明了资源约束、家族特性以及群体一致性对“抱残守缺”与“小富即安”现象的产生起到了一定的作用,并且在在进行安慰剂检验及调整控制变量和更换业绩指标等一系列稳健性检验后,上述结论依然成立。

(3)研究中对家族特性视角的检验进一步提供了“家族嵌入”方面的证据,而对群体一致性视角的检验则是从“高管网络嵌入”层面深化了社会嵌入的理论含义,均为社会嵌入理论的实践发展提供了现实依据。

针对上述结论,本文提出如下实践建议:家族企业选择传承时机应充分考虑企业经营的业绩状况,在实际业绩与期望水平差距过大时最好不要进行代际传承。由业绩期望差距与传承后创新活动间的倒U型关系,说明实际业绩偏离期望水平较大时不是家族企业传承的好时机,因为低绩效水平下家族企业容易产生“抱残守缺”心理,高绩效水平下则容易受“小富即安”思想的影响,二者皆会阻碍接班人上任后的创新活动。此外,虽然研究中发现实际业绩与期望水平差距较大时不是企业传承的好时机,但并不是论断家族企业在这一时期传承必然导致失败,而是借此建议企业在经营过程中应注重冗余资源的适量积累,同时在低绩效水平时传承的企业应注重摆脱“抱残守缺”思想的束缚,以便传承后有资源和胆量开展创新,以创新带动企业尽快走出业绩困境;在高绩效水平时传承的企业应注重克服“小富即安”思想的影响,敢于突破群体一致性压力和动机不足的问题,积极开展创新,谋求家族企业基业长青。

参考文献:

[1] 陈凌, 茅理翔. 创业式传承[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018: 2.

[2] MUOZBULLN F, SNCHEZBUENO M J. Do family ties shape the performance consequences of diversification? Evidence from the European Union[J]. Journal of World Business, 2012, 47(3): 469-477.

[3] LETONJA M, DUH M. Knowledge transfer in family businesses and its effects on the innovativeness of the next family generation[J]. Knowledge Management Research & Practice, 2016, 14(2): 213-224.

[4] 陈凌, 应丽芬. 代际传承: 家族企业继任管理和创新[J]. 管理世界, 2003(6): 89-97.

[5] HAUCK J, PRGL R. Innovation activities during intrafamily leadership succession in family firms: an empirical study from a socioemotional wealth perspective[J]. Journal of Family Business Strategy, 2015, 6(2): 104-118.

[6] 贺小刚, 连燕玲, 吕斐斐. 期望差距与企业家的风险决策偏好——基于中国家族上市公司的数据分析[J]. 管理科学学报, 2016(8): 1-20.

[7] TEECE D J, PISANO G, SHUEN A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7): 509-533.

[8] 文巧甜, 郭蓉. 资源约束框架下业绩反馈与战略调整方向研究——基于中国上市公司的数据分析[J]. 经济管理, 2017(3): 90-108.

[9] BERTRAND M, SCHOAR A. The role of family in family firms[J]. Journal of Economic Perspectives, 2006, 20(2): 73-96.

[10]WELTER F, SMALLBONE D. Institutional perspectives on entrepreneurial behavior in challenging environments[J]. Journal of Small Business Management, 2011, 49(1): 107-125.

[11]劉鑫, 薛有志. CEO继任、业绩偏离度和公司研发投入——基于战略变革方向的视角[J]. 南开管理评论, 2015(3): 34-47.

[12]AUDIA P G, GREVE H R. Less likely to fail: low performance, firm size, and factory expansion in the shipbuilding industry[J]. Management Science, 2006, 52(1): 83-94.

[13]贺小刚, 连燕玲, 吕斐斐, 等. 消极反馈与企业家创新: 基于民营上市公司的实证研究[J]. 南开管理评论, 2016(3): 145-156.

[14]张远飞, 贺小刚, 连燕玲. “富则思安”吗?——基于中国民营上市公司的实证分析[J]. 管理世界, 2013(7): 130-144.

[15]MAHTO R V, KHANIN D. Satisfaction with past financial performance, risk taking, and future performance expectations in the family business[J]. Journal of Small Business Management, 2015, 53(3): 801-818.

[16]CYERT R M, MARCH J G. A behavioral theory of the firm[M]. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 1963: 2.

[17]連燕玲, 贺小刚, 高皓. 业绩期望差距与企业战略调整——基于中国上市公司的实证研究[J]. 管理世界, 2014(11): 119-132.

[18]ZELLWEGER T M, NASON R S, NORDQVIST M. From longevity of firms to transgenerational entrepreneurship of families: introducing family entrepreneurial orientation[J]. Family Business Review, 2012, 25(2): 136-155.

[19]于海云, 赵增耀, 李晓钟. 民营企业创新绩效影响因素研究——企业家信心的研究视角[J]. 科研管理, 2013(9): 97-104.

[20]CRUZ C C, GOMEZMEJIA L R, BECERRA M. Perceptions of benevolence and the design of agency contracts: CEOTMT relationships in family firms[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(1): 69-89.

[21]刘静, 刘刚, 梁晗. 中国家族上市公司代际绩效差异的影响机制研究[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2017(4): 116-126.

[22]GOMEZMEJIA L R, CAMPBELL J T, MARTIN G, et al. Socioemotional wealth as a mixed gamble: revisiting family firm R&D investments with the behavioral agency model[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2014, 38(6): 1351-1375.

[23]CHRISMAN J J, CHUA J H, DE MASSIS A, et al. The ability and willingness paradox in family firm innovation[J]. Journal of Product Innovation Management, 2015, 32(3): 310-318.

[24]PFEFFER J, SALANCILE G R. The external control of organizations: a resource dependence perspective[M]. New York: Harper and Row, 1978.

[25]RUEF M. Strong ties, weak ties and islands: structural and cultural predictors of organizational innovation[J]. Industrial and Corporate Change, 2002, 11(3): 427-449.

[26]OLSON D H. Circumplex model of marital and family systems[J]. Journal of Family Therapy, 2000, 22(2): 144-167.

[27]李晓翔, 刘春林. 冗余资源与企业绩效关系的情境研究——兼谈冗余资源的数量变化[J]. 南开管理评论, 2011(3): 4-14.

[28]连燕玲, 高皓, 王东晓. 家族控制、社会情感财富与IPO折价决策——基于中国家族上市公司的实证研究[J]. 经济管理, 2016(8): 120-134.

[29]SCHULZE W S, LUBATKIN M H, DINO R N. Toward a theory of agency and altruism in family firms[J]. Journal of Business Venturing, 2003, 18: 473-490.

[30]王明琳, 陈凌. 代理人还是管家——基于双重嵌入视角的家族企业行为及绩效研究[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2013(2): 180-188.

[31]SCIASCIA S, MAZZOLA P. Family involvement in ownership and management: exploring nonlinear effects on performance[J]. Family Business Review, 2008, 21(4): 331-345.

[32]YUAN Xinhua. A review of succession and innovation in family business[J]. American Journal of Industrial and Business Management, 2019, 9(4): 974-990.

[33]杨超, 山立威. 家族企业实际控制人的任期如何影响企业绩效[J]. 当代财经, 2016(3): 65-76.

[34]黄海杰, 吕长江, 朱晓文. 二代介入与企业创新——来自中国家族上市公司的证据[J]. 南开管理评论, 2018(1):6-16.

[35]CHEN W R. Determinants of firms backwardand forwardlooking R&D search behavior[J]. Organization Science, 2008, 19(4): 609-622.

[36]MANZANEQUE M, ROJORAMREZ A A, DIGUEZSOTO J, et al. How negative aspiration performance gaps affect innovation efficiency[J]. Small Business Economics, 2020, 54: 209-233.

[37]BROMILEY P. Testing a causal model of corporate risk taking and performance[J]. Academy of Management Journal, 1991, 34(1): 37-59.

[38]董維维, 庄贵军, 王鹏. 调节变量在中国管理学研究中的应用[J]. 管理学报, 2012(12): 1735-1743.

[39]蔡庆丰, 陈熠辉, 吴杰. 家族企业二代的成长经历影响并购行为吗——基于我国上市家族企业的发现[J]. 南开管理评论, 2019(1): 139-150.

[本刊相关文献链接]

[1] 庞瑞芝, 师雯雯, 丁明磊. 政企关联、研发与创新绩效——基于426家创新型企业的数据[J]. 当代经济科学, 2014(1): 55-62.

[2] 赵旭峰, 温军. 董事会治理与企业技术创新: 理论与实证[J]. 当代经济科学, 2011(3): 110-116.

[3] 杨在军. 中国家族企业继任子承父业模式困惑及其理论解读[J]. 当代经济科学, 2009(5): 104-109.

[4] 李晓华. 经理人市场失灵与家族管理转型的制度困境[J]. 当代经济科学, 2006(6): 66-70.

责任编辑、校对: 郑雅妮

To be Conservative or to be Satisfied?

The Influence of Performance Aspiration Gaps on Innovation after Family Firms Succession

WU Jiong, QI Yangyang

(Business and Management School, Donghua University, Shanghai 200051, China)

Abstract:At present, the family firms are facing the dual challenges of succession and innovation in China. Based on a succession sample of Chinese listed family firms from 2000 to 2017, this study empirically analyzes the influence of performance aspiration gaps before successors to take over family firms on innovative activities after successors to take over family firms. The results show that there is a significant inverted Ushaped relationship between the performance aspiration gaps before succession and innovative activities after successors to become leaders, which means the Chinese family firms are more likely to be satisfied with tiny wealth when performance goes well, and to be conservative when performance goes bad. Furthermore, the slack resources have a significant positive moderating effect on the above relationship, while the tenure of successors in family firms before they lead firms and the shareholding rates of successors have significant negative moderating effects on the above relationship, which helps to explain the rationality of resource constraint, family characteristics and consistency constraint behind the invertedUshaped relationship.

Keywords:innovation; family firms; performance aspiration; intergenerational succession; social embeddedness

收稿日期:2019-09-12

基金項目:国家社会科学基金项目“合法性约束下家族企业跨代成长研究”(16BGL074)。

作者简介:吴炯,男,东华大学旭日工商管理学院教授,博士生导师,研究方向:企业理论、公司治理理论,电子邮箱:whmang@dhu.edu.cn;戚阳阳,女,东华大学旭日工商管理学院硕士研究生,研究方向:企业理论、公司治理理论。

① 参见普华永道:《2018年全球家族企业调研——中国报告》,https:∥www.pwccn.com/zh/services/entrepreneurialandprivatebusiness/2018familybusinesssurvey.html。