马来西亚沐若水电站设计关键技术研究与应用

2020-08-13崔玉柱杜华冬贾宁霄

崔玉柱 杜华冬 贾宁霄

摘要:沫若水电站位于马来西亚沙捞越州沐若河上,地处热带雨林土著地区,环境敏感、交通不便。工程设计中需要考虑当地土著居民的人文需求,对“圣石”加以保护;还需要结合当地复杂的地质条件,对工程技术问题进行专门研究。结合工程特点,总结了项目设计过程中遇到的技术问题。通过开创性的研究,解决了复杂地质条件和人文要求下的大坝布置、碾压混凝土坝体防渗、复杂地质条件下高坝消能、软弱岩体条件下大型调压井布置及开挖支护、混凝土骨料石粉含量超标、高温多雨条件下混凝土施工及温控等技术难题。研究成果为工程的顺利建设提供了保障,缩短工期1a,节约工程投资1亿元,经济效益显著。可为类似工程提供技术支撑与参照范例。

关键词:大坝布置;碾壓混凝土坝;调压井;混凝土骨料;混凝土施工;沐若水电站;马来西亚

中图法分类号:TV642 文献标志码:A DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2020.01.008

文章编号:1006-0081(2020)01-0042-06

1 工程概况

沐若水电站工程位于马来西亚沙捞越州拉让(Rajang)河源头沐若河上,为拉让河流域第一梯级,距下一梯级巴贡水电站约70km,距民都鲁市约200km[1]。坝址属热带雨林地区,植被茂密,人迹罕至。坝址控制流域面积约为2750km2[1]。

沐若水电站主要任务是发电,电站装机容量944MW;水库正常蓄水位540m,相应库容120.43亿m3,死水位515m,调节库容54.75亿m3;设计洪水位541.91m,校核洪水位542.46m。最大可能洪水(PMF)洪水位545.79m,相应库容139.69亿m3。

沐若水电站工程由碾压混凝土重力坝、坝身无闸控泄洪表孔、坝后生态电站以及右岸进水口、引水隧洞、地面厂房等建筑物组成,如图1所示。右岸进水口与坝址直线距离约7km,引水隧洞长约2.5km,厂房位于大坝下游约12km(沿河道的距离)。工程采用河床一次性断流、隧洞泄流、围堰全年挡水的导流方案。

2 工程主要特点及难点

沐若河流域属热带雨林气候,最低温度高于18℃,年平均气温26.5℃,季节性温度变化不大;相对湿度平均在86%以上;流域降雨呈微弱季节性,年降雨量4456mm,年径流雨量2777mm,年蒸发量1679mm[2]。

电站地处深山老林,位置偏僻,且临近当地土著居住区,使工程与自然环境的关系十分敏感。加上当地居民教育程度普遍不高,运行管理人才十分缺乏,因此在设计时应以人为本,提高工程的安全性和运行的自动化程度。

大坝所在河段两岸谷坡大体对称,岩层走向与河谷近正交,为横向谷。坝轴线处两岸杂砂岩山脊,被斜穿河床断层在顺河流方向错开约40m。河床高程约418m,谷底宽30~60m。山脊硬岩处岸坡陡立,左岸坡度43°,右岸坡度55°;其余地段山坡较缓,左岸坡度约为20°~25°,右岸坡度约为25°~30°[2]。坝址右岸为当地土著居民朝拜的“圣石”,必须加以保护,如图2所示。综上所述,坝址河谷狭窄,两岸硬岩错位,而右岸又有需要保护的“圣石”,因此大坝总体布置难度大。

坝区基岩属于早第三纪始新世滨海相地层,为第三系贝拉加(Belaga)组的Pelagus段,岩层陡倾,由老至新(上游至下游)划分为16个亚段。大坝基岩软硬相间,主要为第10亚段厚层砂岩,部分为第9亚段与第11亚段砂、页岩互层岩体[,]。坝基岩体软硬相间,对坝体受力和变形不利。地质构造主要包括褶皱、断层、层间剪切带及裂隙,没有区域性大断裂通过。坝区褶皱强烈;顺软弱岩层剪切破坏明显,泥化强烈;裂隙较为发育,倾向河流上游或下游,坝基抗滑稳定问题突出。

坝址所在河谷狭窄,纵坡较陡,坝后地质条件较差。大坝最大高度146m,泄洪水头达130m以上,且上游来水量年内分布均匀,坝身常年泄洪。泄洪消能设计难度大。

引水发电系统沿线岩层陡倾,总体走向290°~310°。地层主要为砂岩、页岩及砂页岩互层。引水隧洞与岩层大角度相交,有利于开挖洞室稳定;但洞室围岩以Ⅲ、Ⅳ类为主,裂隙及地下水发育,对稳定不利。进水口、调压井及厂房后边坡主要为逆向坡,与岩层交角较小或近平行,岩层主要为砂页岩互层,边坡岩体风化较严重、风化深度大,其次地表径流及地下水丰富,因此边坡稳定问题突出。电站布置有两座直径28m、深75m的调压井,调压井所处位置山体单薄,布置场地狭小,岩体为砂页岩互层、风化深厚,地下水丰富,调压井布置难度大,围岩稳定问题突出。

电站料场砂岩骨料呈微弱风化,吸水率大,表观密度值偏小,大坝砂石系统生产的细骨料细度模数偏小,石粉含量偏高。

电站所处地区属热带雨林气候,全年均为高温多雨天气。高温环境对碾压混凝土温控、连续施工和层间结合等均有非常不利的影响。

综上所述,沐若水电站设计中存在以下主要难点:①以人为本、环境协调的枢纽布置;②“圣石”保护;③软硬相间坝基处理;④碾压混凝土坝坝体防渗;⑤高水头消能;⑥单薄山体软弱狭小空间下大型调压井布置及结构设计;⑦石粉超标骨料利用;⑧高温多雨条件下混凝土温控。

3 主要研究内容及研究成果

3.1 复杂地质条件和人文要求下的大坝布置

沐若水电站大坝基础为横河向陡倾砂、页岩互层岩体,大坝稳定主要依托第10亚段厚层砂岩。但该层砂岩分布范围有限,且被河床断层在上、下游方向错开40m以上。同时,坝址右岸为当地土著居民朝拜的“圣石”,必须加以保护;且“圣石”产状略倾上游,开挖扰动后稳定性受影响。地质条件和人文要求的双重限制,使得大坝布置难度十分大。

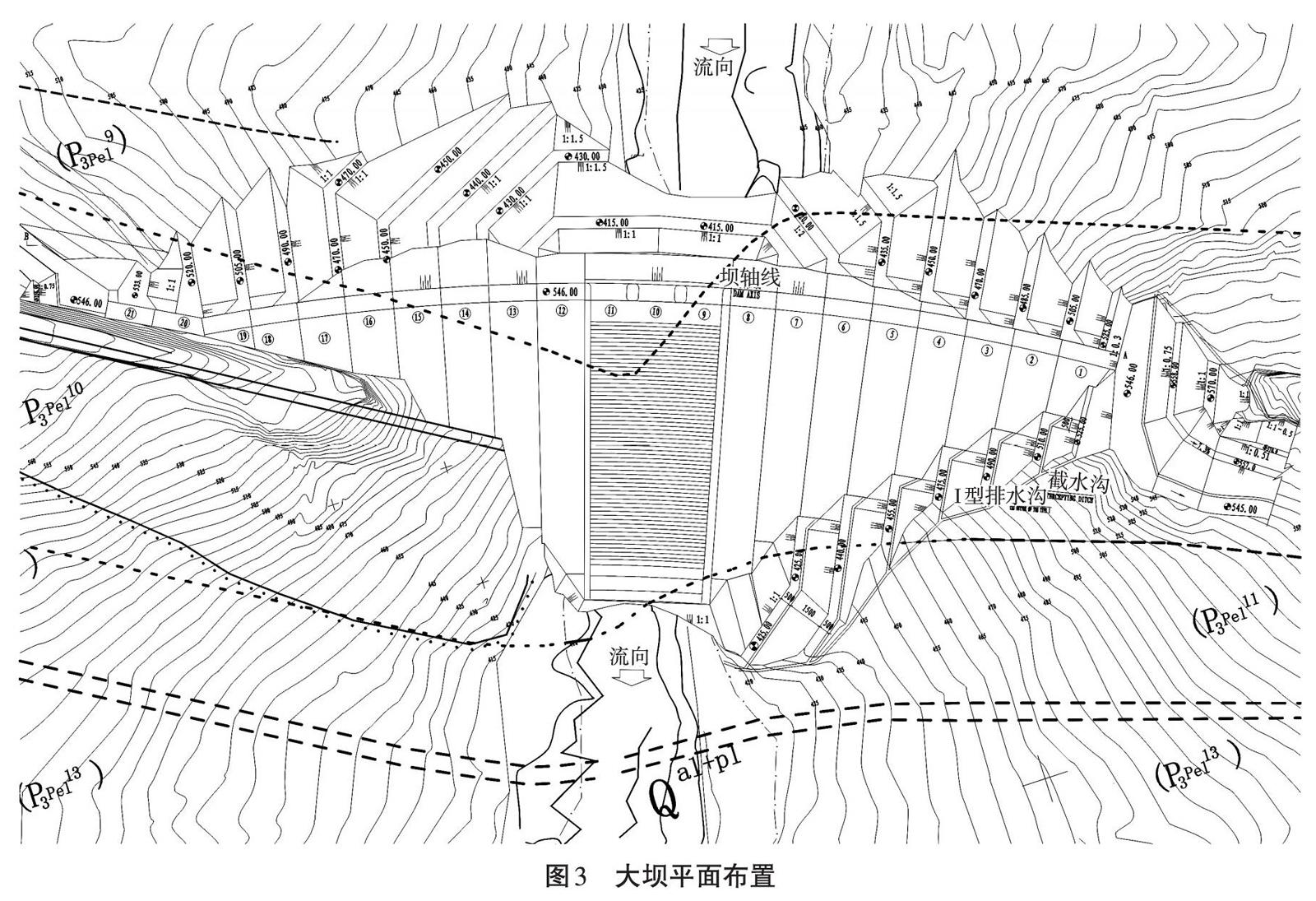

沐若水电站大坝布置应考虑以下因素:充分利用P3Pel10亚段的硬砂岩;保留右岸“圣石”;尽量利用两岸山脊,减少开挖和混凝土工程量;溢流坝段应布置在河床,泄洪中心线与河床方向大体一致,以便下泄水流归槽。

目前,国内外重力坝中,部分为利用较好岩体、避开不良地质条件,采用了折线或曲线布置,尚无横河向陡倾软弱相间岩层上的重力坝布置,亦无为满足当地人文要求的重力坝布置,更无同时满足上述条件的重力坝布置案例。

为尽可能利用砂岩,以利于大坝稳定,并保护右岸“圣石”,经多方案比较研究,突破传统思维,采用了“弧线+直线”的大坝轴线布置方案。左岸及河床部位采用弧线布置,使得坝基主要受力部位落在条件较好的砂岩上,确保大坝稳定。右岸采用直线布置,大坝紧贴“圣石”,与之融为一体,联合受力,既保留了“圣石”,加强了“圣石”的稳定性,又减少了大坝的工程量。

大坝选择碾压混凝土重力坝方案,解決了可研报告中选择面板坝方案的各种担忧问题,且安全性更高;坝基软硬相间岩体受力及右岸“圣石”保护问题可以通过巧妙的大坝布置予以解决,骨料用量少,对环境影响小;可布置坝身开敞式无闸控泄洪表孔,实现无人值守,运行方便,且不会造成人工洪水。充分体现了“以人为本,保护环境”的理念,大坝最终的布置形式如图3所示。

3.2 前坝后石“圣石”保护

右岸“圣石”上游陡倾砂岩厚度仅十几米。该砂岩上游岩层软弱,地形急剧降低,且覆盖层深厚。若按常规设计重力坝体形,在保留“圣石”的前提下,则砂岩范围不足以布置全部坝基,须延伸至上游软弱岩层,不仅工程量巨大,而且施工期大坝稳定和运行期坝基不均匀变形问题突出。

设计过程中经过多方案比选,提出了前坝后石“圣石”保护方案,即混凝土坝采用非典型断面(下游部分不完整),坝基全部落在“圣石”上游砂岩范围内,承担上游水压力。

坝体断面随大坝高度、建基面地形、受力条件变化而变化,通过调整坝基开挖面倾角和上游坝坡倾角,使大坝混凝土与“圣石”上游岩体始终处于“正压力”结合为主的状态。对于较高的坝段,上部与“圣石”分离,下部与“圣石”结合,充分利用“圣石”下部体积大、稳定性高的部分,而“圣石”上部既不受上游水压力,也不受坝体结构重力等荷载,如图4所示。对于较低的坝段,放缓上游坡比,坝体重心下移,坝体对“圣石”的传力倾向地下,利于“圣石”稳定。

该设计理念的成功实施,保护了“圣石”,且较常规体形方案显著减少了工程量。沐若水电站建成运行以来,大坝与“圣石”稳定状态良好。

3.3 软硬相间岩体桥式扩大基础

对于沐若水电站软硬相间裂隙发育岩体基础处理研究,通过分析软硬相间岩体具体分布和裂隙切割块体的大小及产状,以及大坝布置范围,研究不同处理措施的效果,选定合适的基础处理方案。

大坝基础岩体存在上下游岩体软弱易风化,中部岩体较坚硬但裂隙发育的特点,并存在河床斜交断层可能引起的渗透问题。若按常规处理思路,将对软弱易风化的页岩和河床断层破碎带进行掏挖并换填填塘混凝土处理,并清除砂岩中被切割的块体。同时,建基面还须保证一定的平整度。对于沐若大坝而言,上述情况几乎存在于整个坝基,若按常规思路处理,开挖量、混凝土量都将很大,工期也会很长。

沐若大坝坝基第9亚段页岩上游存在较为坚硬完整的砂岩,应突破传统思路,研究对该部分岩体的利用,改善大坝基础受力,减少基础开挖及处理工程量。

通过对坝基地质条件的分析和对大坝受力计算研究认为:①可以通过将坝踵向上游拓展,对第9亚段页岩上游的砂岩予以利用,在第9亚段页岩部位形成一座搭接第9亚段砂岩和第10亚段岩体的混凝土“桥”,降低第9亚段页岩承载的压力;②因第9亚段承受荷载较小,其掏挖深度以清除风化破碎岩体即可;③由于软硬相间基岩对压缩变形的允许量较大,因此第9亚段掏槽部位回填常态混凝土,回填后直接浇筑碾压混凝土即可,不必按填塘混凝土要求长间歇养护;④河床断层及其风化破碎带厚度几十厘米,与大坝顺流向小夹角相交,占各坝段坝基面积比例较小,对坝基应力及变形影响小,将风化物掏槽并回填混凝土即可。

综上所述,工程提出“以‘桥式扩大基础为核心的软硬相间及裂隙发育的硬质岩体上大坝建基面因地制宜的综合处理”设计理念,满足地基承载力和抗滑稳定要求,克服此类情况下大规模开挖基础处理的弊端,为拓展建基面可利用基岩采用标准开创新的篇章,设计理念先进,工程经济效益显著。

3.4 碾压混凝土坝体防渗设计

通过对国内外现有碾压混凝土坝坝体防渗技术经验的分析总结,根据该工程特点和大坝坝体防渗设计具体要求,提出施工方便高效、经济性高、防渗效果优的工程措施。

碾压混凝土重力坝的防渗结构型式有:二级配碾压混凝土防渗、变态混凝土防渗、常态混凝土“金包银”式防渗、常态混凝土薄层防渗等[4]。各种形式均有应用,其中,二级配碾压混凝土防渗型式施工快、造价低、应用多。目前,国内的江娅、棉花滩、高坝洲等水利水电工程,在施工防渗层时采用二级配碾压混凝土和变态混凝土现场拌制振捣,积累了成功的经验。但该型式通常还配有辅助防渗层,且须打孔检查并补强灌浆,工序较多。经研究,该工程采用二级配碾压混凝土防渗方案,完全依靠混凝土坝体防渗,可靠性高,寿命长。同时,经试验探索,取消了其他工程中通常采用的辅助防渗层,并提出了排水孔周边不加浆振捣,保证排水通畅的新措施。

在沐若水电站大坝防渗设计中,首次提出了“设置坝体上游防渗区+强化碾压层面施工质量+利用坝面排水孔全面压水检查浇筑缺陷十灌浆强化处理浇筑缺陷”的先进坝体防渗设计理念。该技术完全依靠坝体本身防渗,可靠性更高,寿命更长。沐若水电站水库蓄水后,大坝渗漏量很小,监测成果显示大坝全部渗漏(含坝基)仅2.81L/s,表明这一先进技术和设计理念在沐若水电站项目中的应用取得了成功。

3.5 高坝坝面台阶消能技术

通过对国内外现有类似工程消能技术经验的分析总结,根据该工程特点和消能设计具体要求,拟定消能设计方案,并经水工模型试验验证后修改完善,使消能工效果好,经济性高。

随着碾压混凝土筑坝技术的发展,坝面台阶消能被广泛应用,坝面台阶与宽尾墩及前置掺气坎联合运用,能够有效减免在高坝工程中单纯使用阶梯坝面容易导致的空化水流与控制破坏[5]。国内外工程利用该技术泄洪消能的最大台阶坝面高度为90m,沐若水电站碾压混凝土坝高146m,上下游水头差超过130m,坝址所在河谷狭窄,纵坡较陡,坝后地质条件较差,高水头泄洪消能问题突出,远远超出现有技术水平。在沐若水电站消能工设计中,应通过多种坝面台阶形式及其它掺气减蚀措施比较,充分重视水工模型试验,提出合适的消能措施。

设计中考虑沐若水库库容大、调蓄能力强、下泄洪量小的特点,经过充分论证,创造性地提出了“宽尾墩+前置掺气挑坎十坝面台阶”的综合消能方式,如图5所示。坝面台阶单级高1m,共120级,总高差120m,是目前碾压混凝土坝台阶消能中高差最大的。采用该技术可以充分利用坝身消能,消能率在80%以上,大大减轻了下游河道的消能防冲难度,减少了下游防护工程量。宽尾墩结合掺气挑坎可有效提高台阶坝面前段的水流掺气浓度,保护台阶坝面全程免遭空蚀破坏。运行结果表明台阶消能设计应用非常成功。

3.6 软弱地层狭小空间大型调压井布置及结构设计

根据引水系统总体布置及调保要求,沐若水电站设两座上游调压井,其井筒开挖直径28m、井深75m。调压井所处部位的外侧山体单薄,布置场地狭小。井周围岩为陡倾砂页岩互层,岩体软弱、全强风化层深厚,地表降雨强度大、地下水发育深,相对于该处软弱岩体的不利地质条件而言,常规设计条件下的井筒间距难以满足洞间围岩稳定及施工期安全要求。调压井设计具有规模大、建造条件复杂、工程风险控制难度大的特点。为此,设计采取了以下措施及对策。

(1)在调压井布置上,根据开挖揭示的地质条件,提出了大型地面调压井连通升管与上部井筒偏心布置、增加两相邻井筒间距的布置型式,解决了调压井井筒间围岩间距不足的问题。

(2)在施工保障措施方面,為保证直径28m的两个调压井在全强风化的砂页岩互层岩体中的开挖稳定,采用了分层开挖、分层初期衬砌(初期钢筋混凝土衬砌厚0.5m,高3m)的逆作工法。在井筒自上而下完成开挖后,再进行自下而上的井筒二次衬砌,以保证施工安全及施工质量,图6为调压井开挖施工期照片。

(3)在衬砌结构设计上,研究采用了“永临结合、分期支护、分段实施”的多层环复合衬砌结构的设计思路,充分利用先期实施的0.5m厚初期衬砌,在保障井筒开挖施工安全的同时,减少后期衬砌结构的厚度及配筋,以取得技术及经济效益。

3.7 混凝土细骨料超量石粉替代部分粉煤灰

微弱风化砂岩骨料在大体积碾压混凝土(RCC)的应用,沐若水电站属首例。工程进行RCC配合比设计时,开展砂岩人工砂石粉含量对碾压混凝土性能影响研究与试验,对石粉在混凝土中的作用重新认识,并通过施工工艺论证,超量石粉替代粉煤灰方案在沐若水电站中成功应用。

试验研究表明,沐若水电站工程的砂岩石粉颗粒较粗,需水比较大,但以一定比例进行掺加时,需水量比、细度以及各龄期水泥胶砂强度比均达到Ⅱ级粉煤灰及以上的要求,等效于掺入Ⅱ级粉煤灰。

不同石粉掺量对混凝土强度影响的试验研究表明,混凝土抗压强度随石粉掺量的增大而减小。综合考虑沐若水电站工程人工砂石粉含量及沐若工程技术标准要求,沐若水电站工程碾压混凝土石粉掺量宜为人工砂质量的3%~5%。相应地,为合理经济地进行微弱风化砂岩骨料的生产和使用,沐若水电站工程碾压混凝土人工砂石粉含量按22%~27%控制,混凝土性能可满足设计要求。

室内试验结果表明,按合适比例掺加石粉的混凝土各项性能均可以满足设计指标要求,部分指标甚至稍有提升,结果如表1所示。现场实际浇筑表明,按当前配合比生产的混凝土工作度良好,取出的混凝土芯样表面光滑、骨料分布均匀,结构致密,混凝土质量优良。

超量石粉替代粉煤灰方案的实施,不仅节省了粉煤灰用量,还使工程避免了另选料场增加征地或水洗骨料工艺对环境破坏等不利影响,同时工程质量亦得到保证,经济效益和社会效益显著,为后续类似工程积累了丰富经验。

3.8 热带雨林地区碾压混凝土施工及温控防裂

沐若水电站碾压混凝土大坝坝址地区属典型的热带雨林气候,全年均为高温多雨天气。为了解决高温多雨环境对碾压混凝土施工带来的不利影响,经大量温控计算分析和对当地降雨资料的分析,提出了一套适用于高温多雨地区的施工措施和温控防裂措施,包括:①根据气温和降雨情况及时调整拌和楼VC值;②采用斜层平推法浇筑,尽可能减小混凝土浇筑仓面面积;③加强天气预报,制定不同降雨条件下的针对性措施;④采取风冷骨料,运输设备和仓面保温,仓面喷雾等措施减少混凝土温度回升。

上述系列创新措施最大程度降低了高温多雨环境对碾压混凝土施工的影响,保证了沐若碾压混凝土大坝的施工质量和施工进度。

4 结语

沫若水电站项目面临复杂的地质和自然条件,并且作为EPC项目,需要综合考虑工程的经济性,这对设计单位提出了严峻的挑战。本文结合项目实际,针对项目的特殊人文需求、地质条件以及经济性等要求,通过深入的分析研究,提出了解决方案。其中,适应地质条件和人文要求的大坝布置、混凝土坝体与坝后高耸岩体联合受力、碾压混凝土坝防渗新工艺、高水头坝面台阶消能、调压井偏心布置及组合衬砌等技术在沐若水电站成功应用,缩短工期1a,节约工程投资1亿元,取得了巨大的经济效益。而超量石粉代替粉煤灰方案的实施,在保证工程质量的同时,减少了对自然环境的影响,经济效益和社会效益显著。在混凝土施工中,采用了高温多雨地区的施工措施和温控防裂措施,最大程度降低了当地环境对碾压混凝土施工的影响,保证了大坝的施工质量和施工进度。上述研究成果在沐若水电站得到了成功应用,适合同类工程进行推广借鉴。

参考文献:

[1]杨启贵,胡进华,崔玉柱.马来西亚沐若水电站勘察设计综述[J].人民长江,2013,44(8):4-8.

[2]胡中平,吴效红,杜华冬.马来西亚沐若水电站大坝布置研究[J].人民长江,2009,40(23):12-14.

[3]胡进华,刘晖,崔玉柱,等.沐若水电站重力坝布置与设计[J].人民长江,2013,44(8):19-22.

[4]高春媚.高碾压混凝土重力坝防渗结构型式研究[J].科技与创新,2016(22):120.

[5]鲁娜.碾压混凝土重力坝台阶消能设计探讨[J].黑龙江水利科技,2019,47(8):144-145.

(编辑:李慧)

收稿日期:2019-09-30

作者简介:崔玉柱,男,高级工程师,博士,主要从事水利水电工程设计工作。E-mail:cuiyuzhu@cjwsjy.com.cn