三峡工程运用后石首弯道段整治工程累积影响和演变趋势研究

2020-08-13刘心愿渠庚姚仕明朱勇辉刘亚

刘心愿 渠庚 姚仕明 朱勇辉 刘亚

摘要:石首弯道段位于长江中游下荆江首端,河道形态复杂多变,河床演变较为剧烈。在大量河道治理及航道整治工程的控制下,岸坡稳定性及航道条件得到了增强和改善。三峡水库蓄水以来,坝下荆江河段的来水来沙条件发生了显著变化,石首弯道段也出现了大幅冲刷,但在一系列河道治理及航道整治工程的作用下,除了局部河段深>A摆动和冲淤变化较为明显外,总体河势基本稳定。随着三峡水库及上游干支流水库群不断建成和运用,该河段河势仍将持续调整。近岸河床的不断冲刷下切,已有工程难以适应新形势下的河床变形,不断出现崩塌冲失,对现有堤防、河势控制工程、护岸工程和航道整治工程等的安全运行以及涉水工程与航运等带来新的问题。提出应抓紧深入研究三峡水库及上游控制性水库运用初期长江中下游重点河段河势变化与综合治理方案等重大技术问题。

关键词:河道治理;航道整治;崩岸;演变趋势;石首弯道段;长江中游;三峡工程

中图法分类号:TV147 文献标志码:A DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2020.01.005

文章编号:1006-0081(2020)01-0022一06

1 研究背景

石首弯道段位于长江中游下荆江首端,上起新厂,下迄北碾子湾,由顺直段、分汉段和急弯段组成,进口附近右岸有藕池口分流人洞庭湖,藕池口附近淤積形成天星洲,弯道放宽段有倒口窑、藕池口心滩,弯顶左岸侧为向家洲边滩。该河段河道形态较为复杂,多年来河床复杂多变,演变较为剧烈。1994年6月该河段向家洲切滩撇弯后,河势出现较大调整。近年来,由于受上游来水来沙条件、藕池口分流分沙变化以及人类活动等因素的影响[1],石首弯道段仍处于调整变化之中,给防洪、航运以及沿江涉水工程的正常运行带来一定影响。目前,该河段实施了大量的河道治理及航道整治工程,使得岸线稳定性及航道条件得到了增强和改善,但该河段河势仍处于不断的调整变化中。随着长江三峡水库及上游干支流水库群的不断建成和运用,加上流域水沙条件的变化,将对长江河道演变与整治工程的运行及效果产生深远的影响。鉴于石首弯道段的复杂性,本文选择该河段为研究对象,开展三峡工程运用后该河段整治工程累积影响和演变趋势研究,为该河段综合治理、保护与开发利用提供技术支撑。

2 河道治理与航道整治工程基本情况

自然条件下,下荆江弯道河道演变的主要特征为凹冲凸淤,为了控制河势、提高荆江地区的防洪能力,通过长期的堤防及护岸工程建设,特别是1998年大水后堤防、护岸、水闸等的大规模整险加固工程的实施,对稳定岸线与控制河势起到了重要作用[2-3],河道防洪标准也有了较大提高。近年来,随着长江航道治理进程的加快,陆续在周天、藕池口、碾子湾等碍航问题较为突出的水道实施了关键部位的控制性工程,使得以堤防、护岸为主体的河控工程体系相对更加完备。

2.1 河道治理工程

从20世纪70~80年代以来,该河段开始逐步实施了一些护岸工程,主要位于防洪险要与对河势起控制作用的重点岸线。至三峡水库蓄水前,实施的护岸工程有茅林口至古长堤(37+280-28+000)、向家洲(26+000-22+000)、送江码头(0+000-3+600)、北门口(S6+000-S9+000)、鱼尾洲(10+380-3+780)等,护岸总长度约24.85km,累积完成石方约254.57万m3;特别是1998年大水后至三峡水库蓄水前,国家投人大量资金对长江中游干流河道的崩岸进行了较为系统的整治。三峡水库蓄水运用后,改变了长江中游的来沙条件,坝下游出现了沿程较为剧烈的冲刷。在此期间,该河段实施了部分河势控制应急工程与长江重要堤防隐蔽工程中的剩余河势控制工程,以及航道整治工程包含的护岸工程项目。在长江荆江河段河势控制应急工程2006年度实施的项目中,该河段北碾子下段(6+000~6+730)、茅林口(36+300~35+000)等先后于2007~2010年度实施,施工总长度2.6km。此外,三峡水库蓄水前后的2001~2008年,北碾子湾(0+000-7+300)段完成护岸长度7.3km,完成石方约71.76万m3。

2.2 航道整治工程

研究河段包含天星洲水道、藕池口水道及碾子湾水道上段,上游为周公堤水道。天星洲水道为顺直放宽并有藕池口分流的喇叭形河道,藕池口水道上段为顺直分汉河道段、下段为急弯段。为缓解1998,1999年特大洪水淤积造成的浅滩碍航局面,以及针对三峡水库蓄水后出现的新情况,维持枯水期航道畅通,在以堤防和护岸为主体的已建河势控制工程体系的基础上,近年来实施了大量航道整治工程(见图1)。

该河段上游的周公堤水道于2001年12月至2002年5月、2006年12月至2008年4月分别实施了清淤应急工程、航道整治控导工程等。近年来,由于天星洲水道的新厂边滩及天星洲洲体左缘崩岸持续发展,航道形势较严峻,在2013年9月至2015年底实施的长江中游荆江河段航道整治工程昌门溪至熊家洲段工程(以下简称“荆江3.5m工程”)中对新厂边滩进行了守护。

针对藕池口水道的碍航问题,于2010年10月至2012年4月实施了藕池口水道航道整治一期工程,包括左岸陀阳树边滩护滩带、沙埠矶护岸,天星洲洲尾左缘的护岸、护滩,以及藕池口心滩左缘中段的护岸。由于一期工程对进口段左边界控制尚不充分,在荆江3.5m工程中继续对藕池口水道实施了陀阳树边滩守护、焦家码头护岸加固、天星洲左缘下段守护、倒口窑心滩守护工程等。

2000~2003年,在碾子湾水道先后实施了清淤应急工程及碾子湾水道航道整治工程,包括左右两岸的丁坝、护滩带及护岸等;在荆江3.5m工程中继续对该水道实施了南碾子湾上段守护工程和左右两岸的护岸加固工程等,由于工程位于该研究河段出口附近及下游,因此本文不考虑该水道的相关工程。

3 来水来沙变化

石首弯道段的水沙主要来自宜昌以上长江干支流,同时受藕池口分流的影响,该河段上下游的控制水文站分别为沙市站、监利站。本文分析藕池口分流分沙比变化时,为剔除松滋口、太平口及引江济汉等分流分沙的影响,选取沙市站为基础进行分析。

3.1 沙市站来水来沙变化

3.1.1 年际变化

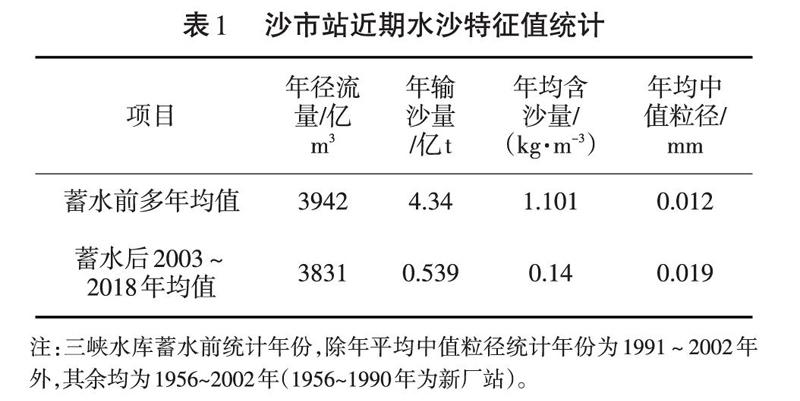

经统计分析,三峡水库蓄水前后沙市站水沙特征值如表1所示,1981~2018年的历年径流量及输沙量如图2所示。可以看出,三峡水库蓄水运用以来,年径流量较蓄水前多年平均值偏枯,减少约2.8%,但变化趋势不明显;年输沙量大幅度减少,减少约89.9%,年均含沙量也明显小于蓄水以前的多年平均值;多年均值中数粒径有所粗化。

3.1.2 年内变化

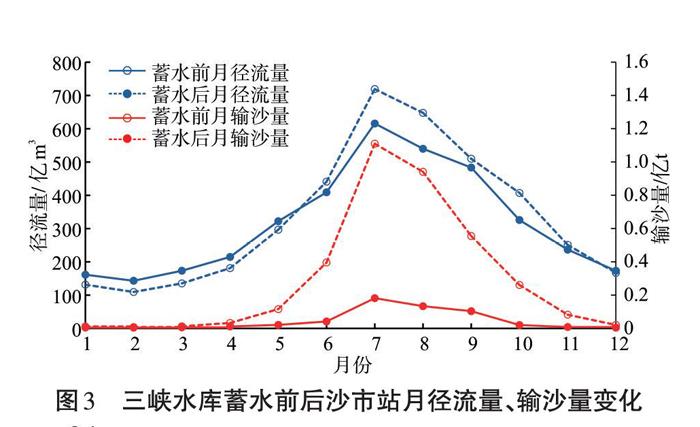

三峡水库蓄水前后年内月均径流量、输沙量如图3所示。从图3可以看出,三峡水库蓄水后,干流各控制站的主要径流量仍集中在5~10月,水位年内变化规律未有大的改变。但是受三峡水库调度方式影响,特别是上游一些大中型水库的陆续建成和运用的累积影响,6~10月径流量较水库蓄水前减小,枯水期1月至汛前5月月均径流量有所增加。水库蓄水后,年内各月月均输沙量均明显减小,5~11月减少较多,减幅达82%~92%,其中10月份减少幅度最大,主要由水库蓄水及上游来水来沙减少所致。

3.2 藕池口分流分沙变化

近几十年来,由于下荆江裁弯、葛洲坝和三峡工程兴建等自然和人为因素的影响,导致藕池口分流洪道日益萎缩,分流分沙比减小[4]。以沙市站为参照,藕池口历年分流分沙比变化如图4所示。从图4可以看出,近年来,藕池口年分流比呈缓慢减少趋势,三峡水库蓄水前后并未出现明显变化;三峡水库蓄水后,分沙比发生了变化,分沙比的年际间变幅有所增大;分流比较蓄水前有所减小,但蓄水以来的分流比变化趋势不明显。

4 工程实施后累积影响分析

4.1 近期石首弯道段冲淤变化

三峡水库蓄水运用前,该河段整体表现为淤积,基于地形法计算石首弯道段(公2~荆99)河床冲淤量,1998年10月至2002年10月,该河段总体淤积量133万m3,河床平均淤积厚度0.03m;三峡水库蓄水运用后的2002~2016年,受三峡水库清水下泄影响,该河段来沙大为减少,整体表现为冲刷,河床整体冲刷量5614万m3,平均冲刷深度达-1.37m。三峡水库蓄水以来的河床冲淤分布如图5所示。可以看出,藕池口口门、陀阳树至古长堤一带淤积较明显;天星洲左缘、倒口窑心滩左缘、向家洲边滩头部冲刷较明显。

4.2 工程实施后运行效果分析

石首弯道段的护岸工程集中在20世纪7080年代至三峡水库蓄水前实施,尤其是1998年大水后,对中游干流河道的崩岸进行了较为系统的整治,对稳定岸线、控制河势并提高防洪能力起到重要作用。三峡水库蓄水运用后,该河段实施的工程以航道整治工程为主。河段上游周天航道整治工程实施以后,限制了石首弯道上游长顺直段中枯水期主流摆动幅度,主流沿天星洲左缘近岸河床而下,引起天星洲左缘崩塌,弯道上段主流线的趋中下行,冲刷切割倒口窑心滩、顶冲北门口下段,北门口下段(未护岸段)岸线的大幅崩塌,加速了顶冲点下移的进程。近年来,在该河段实施了一系列工程,如藕池口水道航道整治工程、倒口窑心滩守护工程、陀阳树边滩护滩带守护工程、天星洲左缘下段守护工程及焦家码头护岸加固工程等,较好地抑制了过渡段中枯水时的水流分散,约束了水流,维护了河势稳定;进一步稳定了藕池口水道的进口边界;改善了陀阳树边滩TH5号护滩带附近水流分散、航槽弯曲的现象,使上、下深槽衔接更加平顺,增加了航宽。

目前,石首弯道段有大量的已建和在建的河道治理及航道整治工程。随着这些工程的不断完成,河岸的抗冲能力将得到增强,较大程度地抑制了近岸河床的横向发展,有助于形成并稳定良好的滩槽格局及边界,稳定河段河势并改善航道条件。

4.3 水沙变化对工程的累积性影响

三峡水库蓄水运用以来,石首弯道段的来水来沙条件发生了较大变化,大洪水流量被削减调平,洪水漫滩的水情概率变小,进口含沙量也急剧减少,河段处于强冲刷状态。近年来,通过大量工程的治理守护,河岸线得到了初步控制,但受年际来水来沙条件的影响,局部河段深泓摆动和冲淤变化较为明显,使部分护岸工程段及紧邻下游的未护岸段出现了一定的滑挫崩岸现象。该河段顺直段主流向左岸摆动,贴岸冲刷茅林口至古丈堤沿线近岸河床,引起该堤段岸线出现崩塌现象;天星洲洲体淤长,藕池口口门河床淤积抬高、过流条件恶化;古丈堤至向家洲段主流位于左侧下行,向家洲持续崩退,深泓左移;北门口弯道顶冲点下移,北门口弯道上深槽淤积消失、下深槽严重冲刷并向下游发展,北门口已护工程段(中下段)出现多处崩岸险情,已护工程段下游的未护岸段岸线大幅度崩塌;随着北门口段弯道顶冲点大幅度下移,鱼尾洲段的护岸工程段脱流、近岸河床淤积以及北碾子湾的顶冲点因北门口贴流段的延长而下移,导致北碾子湾岸线的不断崩退(见图6)。

該河道已实施的护岸工程,多采用基于冲淤交替河道的传统护岸技术,且大部分建于三峡水库蓄水前,设计中基本未考虑三峡工程运用后对坝下游河段冲刷的影响[2],更未考虑上游控制性水库运用后的影响。随着三峡水库蓄水运用和上游控制性水库的陆续建设以及水土保持工程的陆续实施,该河段已经并将在相当长时间内继续冲刷调整,局部护岸段近岸河床大幅冲深,已有护岸工程难以适应新形势下的河床变形,不断出现崩塌冲失。此外,近岸河床出现较大冲刷后,水深增加,传统护岸工程的施工难度较之前更大,质量控制较之前更难,在这样大幅度冲刷条件下,护岸工程的稳定性和有效性也都大大降低。

5 石首弯道段河道演变趋势

5.1 冲淤变化预测

长江科学院采用1991~2000年系列年,综合考虑上游干支流水库建库调蓄的影响[5],进行了长江上游水库泥沙淤积计算及宜昌至大通一维水沙数学模型计算,为石首弯道段实体模型试验提供进出口边界条件。实体模型采用2016年11月地形作为初始地形,预测第巧年末冲淤情况(三峡运用第30年末)。

根据模型试验结果,第5年末,该河段25m高程以下冲刷-2340万m3,平均冲深0.48m;模型运行至第10年末,该河段冲刷1693万m3,平均冲深0.35m;模型运行至第15年末,该河段整体冲刷946万m3,平均冲深0.19m。可以看出,该河段仍以冲刷为主,且整个试验河段冲刷幅度较大。但随着时间推移,模型各个河段冲刷量均呈现逐渐减少的趋势,其中在第10年末至第巧年末整个试验河段的冲刷量为946万m3,仅为15a总冲刷量(4979万m3)的19%,说明在以上水沙系列作用下,河床地形冲刷幅度逐渐减小。

5.2 河道演变趋势预测

动床模型试验结果表明,至第巧年末,试验河段整体冲刷下切幅度较大,但随着时间推移,试验河段冲淤幅度趋于变缓。在该河段大量护岸及航道整治工程的作用下,滩槽位置相对稳定,主流线及深泓位置整体变动不大,总体河势未发生大的变化,但在局部河段(过渡段等)河势调整较为剧烈。天星洲左缘、向家洲首部至北门口及张城垸一带、北碾子湾等位置深槽有变宽延长冲深的趋势。通过模型试验发现,该河段存在的问题包括:天星洲左缘有所崩退;向家洲上游焦家铺一带陀阳树边滩尽管建设了一系列护滩带,但该处深泓贴岸,主流顶冲向家洲边滩首部,仍存在着切滩撇弯趋势;藕池口心滩尾端至北门口一带深泓贴岸,藕池口心滩尾端高滩不断崩退,不利于河势稳定;弯道处主流曲率半径过小,使北碾子湾一带持续冲刷崩退;藕池口口门上游分流道不断淤长,可能对藕池口分流造成影响。

6 结论和建议

石首弯道段河道形态较为复杂,多年来河床演变较为剧烈。目前实施了大量的河道治理及航道整治工程,岸线稳定性及航道条件得到了增强和改善。三峡水库蓄水以来,坝下荆江河段来沙剧减,石首弯道段也出现了大幅冲刷下切,在一系列河道治理及航道整治工程的作用下,该河段河势基本稳定,但局部河段深泓摆动和冲淤变化较为明显。随着三峡水库及上游干支流水库群不断建成和运用的影响,该河段河势仍将持续调整。动床模型试验结果表明,至第巧年末,试验河段整体冲刷下切幅度较大,但随着时间推移,试验河段冲淤演变幅度趋于变缓。然而,河道近岸河床的不断冲刷下切,已有工程难以适应新形势下的河床变形,不断出现崩塌冲失,对现有堤防、河势控制工程、护岸工程和航道整治工程等的防洪安全以及涉水工程与航运等带来新的问题。因此,需要在以往研究的基础上,针对三峡工程和上游控制性水库的陆续建成运用后面临的新形势、新问题,抓紧深入研究三峡水库及上游控制性水库运用初期长江中下游重点河段河势变化与综合治理方案等重大技术问题。

参考文献:

[1]卢金友,姚仕明,黎礼刚,等.石首弯道段整治研究[C]//长江中游藕池口水道综合治理学术研讨会交流材料.武汉:长江科学院,2007.

[2]姚仕明,何广水,卢金友.三峡工程蓄水运用以来荆江河段河岸稳定性初步研究[J].泥沙研究,2009(6):24-29

[3]长江科学院.荆江河段河势变化分析及河势控制措施研究[R].武汉:长江科学院,2013.

[4]渠庚,刘心愿,郭小虎,等.三峡工程运用前后藕池口分流分沙变化规律分析[J],水利学报,2013,44(9):1099-1106.

[5]長江科学院.三峡工程运用后重点河段河势变化及治理对策研究[R].武汉:长江科学院,2019.

(编辑:李慧)

收稿日期:2019-10-31

基金项目:国家重点研发计划项目(2016YFC0402300)

作者简介:刘心愿,男,高级工程师,博士,主要从事水库调度及江湖演变与治理研究工作。E-mail:wishesliu@126.com