儿科过渡病区应对新型冠状病毒疫情实践

2020-08-13周霞张毅郑玉婷范娜何文姬

周霞,张毅,郑玉婷,范娜,何文姬

(1.昆明市儿童医院 泌尿肿瘤病区,云南 昆明;2.昆明市儿童医院 医院办公室,云南 昆明;3.昆明市儿童医院 护理部,云南 昆明;4.昆明市儿童医院 心功能科,云南 昆明)

0 引言

新型冠状病毒(Novel Coronavirus, 2019-nCoV)感染的肺炎(简称新冠肺炎2019-nCoV)是2019年12月在武汉首次发现的一种新的传染病,随着疫情的蔓延,目前多地已出现儿童确诊和家庭聚集性发病病例;呼吸道病原核酸检测2次阴性后转为阳性、甚至潜伏期超过14 d的报道[1-5],提示儿童也是易感人群之一,且2019-nCoV变异性大,医院感染防控任务艰巨。儿科临床上存在患儿达不到疑似病例诊断标准,但评估存疑必须入院治疗或连续2次呼吸道病原核酸检测阴性仍需继续住院治疗的情况,如对此类情况不进行管理,极易引起2019-nCoV在院内传播,为此,我院设立了过渡病区应对疫情,现将我病区应急改造布局、护理工作流程设计及医护人员防护措施等经验总结如下,供儿科临床参考。

1 过渡病区应急改造布局

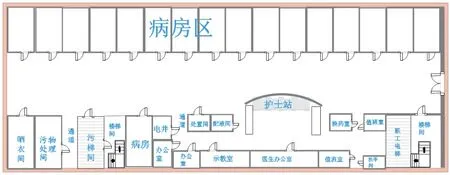

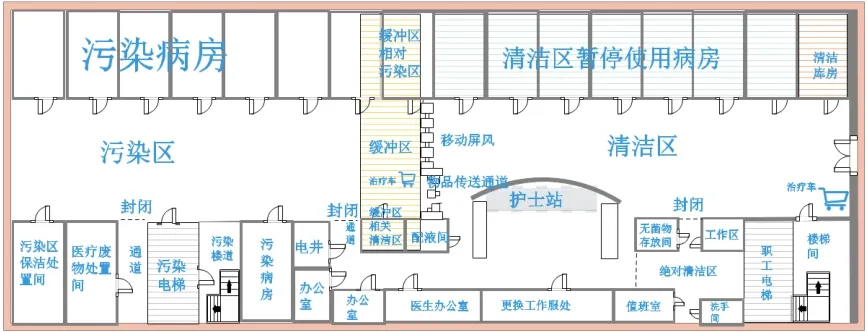

我科原为普通病房,在建筑布局上不能完全符合传染病病区的建筑要求(如图1)。接医院任务后,紧急将病区内所有患儿搬至他科,按传染病管理要求,对病区进行“三区二通道”应急改造。将靠近医疗废物暂存间的一端病区设为污染区,用于收治需隔离观察的患儿,其内远离其他病区的出口设为污染出口;区域内所有病房由3人间变为单人间,搬出暂停使用的所有床单元,撤除隔帘等织物以减少吸附污染;污染区尽头洗漱间变为污染区保洁处置间。病区另一端及医护人员工作区设为清洁区,其内一间病房作为清洁物品库房,靠近库房的出口设为清洁物品通道,另一出口设为工作人员通道。清洁和污染区之间的部分走道、病房和处置间设为半污染区,其内再进行三区划分,将病房作为相对污染区,处置间作为相对清洁区,二者之间用双红线标明的通道作为缓冲区,其内靠近清洁区侧,放置治疗车用于传递物品,半污染区和清洁区之间用移动屏风遮挡。过渡病区设明显的警示标识,施行24 h门禁封闭管理。改造后病区布局情况,如图2。

图1 病区改造前布局

图2 应急改造后病区布局

2 过渡病区护理工作流程设计

2.1 收治范围

连续2次呼吸道病原核酸检测阴性仍需继续住院治疗的患儿;达不到疑似病例诊断标准,但流行病学史或主要症状体征评估存疑的患儿。

2.2 患儿住院流程

严格依据国家卫健委发布《新型冠状病毒感的肺炎诊疗方案(试行第六版)》(简称方案6)[6],对所有患儿及其密切接触者进行流行病学史和主要症状体征的评估,完善相关检查和专科评估后,经院内专家会诊,方能收住过渡病房。力求从严把控患儿入院标准,防止新冠病毒在院内发生和传播。患儿入院前,电话通知过渡病区做好准备,专人、专用通道护送至病区污染门口,双方进行交接,患儿及家属佩戴外科口罩后,立即送入单间病房。除必须外出检查的项目外,患儿的一般诊疗、护理操作、辅助检查均在病房内对完成;相关护理文书亦通过PDA移动护理设备(简称PDA)完成。

每日至少2次对患儿及陪护者进行流行病学史和主要症状体征方面的评估。如评估结果达到疑似病例诊断标准[7-8],将其转至疑似病人病区进一步排查和诊治;如无新发现,继续在过渡病区诊治,但尽量缩短患儿的住院时间。

2.3 护士工作流程

过渡病区护士人员固定、分为三组、每组至少3人(随收治患儿数量变化,上班护士数随之变化,施行弹性排班),每组护士工作时长为12 h。具体做法:A护士在清洁区负责处理医嘱、打印腕带、接收和传递药物等工作,当有传递需求时,护士A不跨过屏风,将物品放置在半污染区治疗车上,再由护士B取走,A、B护士不能面对面直接传递物品或信息,可用便签或病房内呼叫器准确传递信息,避免差错发生。污染区B、C护士双人合作,评估护理操作风险后,穿戴相应的防护用品,护士B负责推治疗车、传递消毒棉签、操作仪器等工作,一般不进行直接接触患儿及家长的操作;护士C负责实施对患儿的具体操作;护士A、B、C每隔4 h轮换1次。护理服务过程中,实施人文关怀,在不违反感控原则的基础上,尽量满足患儿和陪护者需求。

2.4 过渡病房施行日报制

值班医护人员每日8时和20时在科室微信群内汇报当班工作小结和重要检查结果,让病区内所有医护人员知晓所有患儿病情变化,避免疏漏;每日9时,病区护士长向医院管理部门上报病区24 h内新/转入患儿数、出院数、在院患儿数量及特殊情况、陪护者有无特殊情况,出院患儿回访有无异常等信息。

2.5 患儿及陪护人员管理

儿童住院通常需要陪护者,无症状感染的陪护者有可能成为院内感染的重要传播者,故应加强患儿及陪护人员管理。

(1)向患儿及其陪护者反复进行健康教育,告知其应最大程度配合医务人员流行病学史的调查,采集病史、执行隔离病房管理措施,这既是对自己负责,也是对家人、他人负责。

(2)过渡病区每名患儿仅限1位陪护者,最好固定一个身体健康状况良好的家庭成员来照顾患儿,无特殊情况,不要随意更换陪护人员,教育陪护者不要随意离开自己所居住的病室,禁止聚集聊天,为保证患儿和陪护者的安全,尽量配合科室护士消毒工作。

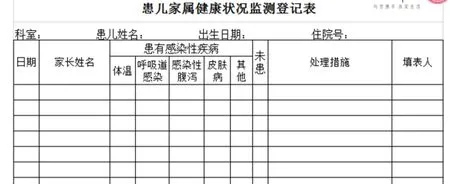

(3)登记每位陪护者的基本信息(姓名、与患儿关系、身份证号、长期居住住址和联系方式),每日2次监测陪护者体温,询问有无发热、咳嗽、腹泻、乏力、精神差等症状,并记录在《患儿家属健康登记表》上(如图3)。如陪护者出现阳性体征,当班医护人员应及时上报科室主任、护士长和医院相关行政部门;必要时,通知辖区疾控人员护送家长至指定的成人医院就诊;同时再次对患儿及密切接触者进行流行病学史和主要症状体征方面的评估,再次进行呼吸道标本核酸检测,根据评估结果,决定患儿去向。

图3 患儿家属健康登记表

(4)说服患儿及陪护者尽可能食用医院提供的餐食,避免外卖等外带食物。配餐时,护士A在清洁出口与送餐员交接,由护士B进行身份识别后,一人一餐按病室逐一分发,避免聚餐或共食,向患儿及陪护者说明分食和手卫生的重要性。

(5)出院后,指导患儿及陪护者应居家隔离14 d,有条件者居住在通风良好的单人房间,减少与家人的近距离密切接触,陪护者做好自我防护的同时,严格遵医嘱给患儿服药,密切观察其症状变化,通过网络或电话及时与医护人员联系,护士亦会在出院第1天、第3天、第7天和第14天进行电话随访,指导患儿是否需要到医院复诊。

3 过渡病区感染防控要点

3.1 强调医务人员行为隔离的重要性,确保各项感染防控措施落地

为提升医护人员的诊治和防控能力,增强自我防护意识。在医院培训的基础上,医护分别设立1名科室感控监督员,其职责包括:①负责传达、督促科室每名成员学习医院或科室发布的有关新管肺炎诊疗、护理、防护知识;②对医务人员穿脱防护用品情况给予监督、指导和帮助;③及时总结科室当日感控工作要点、改进措施和注意事项,制作成《每日温馨小提示》发布在微信群中;④护士长或科主任利用晨交班或《问卷星》试题检验学习效果,要求全员人人过关,对考核不通过者暂不安排上岗。确保医院和科室各项感染防控措施落地。

3.2 病区消毒要点

在严格执行国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎防控方案(第五版)》[9]消毒措施的基础上,病区新增以下措施:①查房电脑键盘和精密仪器用隔离膜(保鲜膜)保护,4~6 h更换或用一次性消毒湿巾擦拭消毒;②对于1岁以下或不配合佩戴口罩的婴幼儿,指导陪护者以被动防护为主,看护者随时戴外科口罩,不亲吻孩子,不对着孩子咳嗽、打喷嚏、呼气,注意呼吸道卫生和咳嗽礼仪;③除病区实施24 h门禁管理外,病房门24 h保持常闭状态,不允许窜病房聊天,禁止与患儿共用水杯、餐具等私人用品;④教导患儿及陪护者行为隔离的重要性,督促其主动执行。

3.3 指导所有工作人员按不同风险级别,合理使用防护用品

进入过渡病区的工作人员(除保洁员)在清洁区内使用一级防护;进行一般护理操作如生命体征的监测、口服给药、床旁心电图和B超等,采用二级防护;进行外周静脉置管、采集血、尿、粪标本、喷洒类消毒等,采用二级防护+防护面屏;进行非密闭式吸痰、插管或其他有气溶胶产生的操作,采用三级防护;保洁员在污染区病房进行日常保洁采用二级防护,收集医疗废物或处置患者呕吐、排泄物时,采用三级防护。

3.4 对病房所有工作人员进行2019-nCoV的防护知识培训和健康监测

除医务人员外、还应包括保洁、保安、工勤人员。所有工作人员每日上班前和下班时测量体温,每日2次并记录在《员工健康登记表》上(如图4),如有温度异常或特殊症状,需及时上报科室主任、护士长和医院相关行政部门,安排及时就诊或居家休息。

图4 科室员工健康登记表

4 小结

2019年12月底以来,SARS-CoV-2疫情已经扩散到全国各省(自治区、直辖市)及境外多个国家,儿童发病人数逐渐增加,感染波及早产儿、婴幼儿,目前确诊儿童病例年龄最小仅30 h,最大17岁。目前,关于儿童与成人新型冠状病毒肺炎的感染发病机制尚不明确,流行病学特征、疾病发展与转归尚不清楚,极个别病例潜伏期可达24 d,甚至出现患者呼吸道病原核酸检测2次阴性,治疗出院后,再次转为阳性的病例。儿童就诊早期,尤其是新生儿和婴幼儿,其临床症状不典型;密切接触者众多、关系复杂;陪护者往往不能准确提供流行病史,时有疏漏,甚至前后矛盾,给儿童新冠病毒肺炎早期识别和诊断带来困难,如初诊达不到疑似病例诊断标准、但评估存疑或连续2次呼吸道病原核酸检测阴性仍需继续住院治疗的患儿,直接放在普通病区住院治疗,极易引起SARS-CoV-2在院内传播,严重危害广大人民群众的健康。过渡病区的设立可以很好的解决上述问题,可以达到“事前或事后”双预防的目的,值得在临床推广。

SARS-CoV-2潜伏期就具有传染性,无症状感染者也能成为传染源,如只关注患儿病情,而忽视了照顾者或陪护者的情况,极易造成“2019-nCoV”在院内传播,而陪护者的管理也是过渡病区的难点。面对疫情,因患儿未达到疑似病例诊断标准而进行预防性隔离,陪护者一方面担心自己和患儿被病毒感染,另一方面因行动限制、独自照顾患儿,或多或少会产生负性情绪,这需要医护人员多一些包容,耐心引导,在不违反感控原则的基础上,尽量满足患儿和陪护者需求。其次,普通儿科病房建筑布局不能完全达到传染病管理要求,护士长往往也缺乏传染病管理经验,为此,护理管理者要从医院感染防控的每个细节和流程上设计,反复推敲、持续整改,才能在保障每个患儿生命健康权的同时,又能守住“2019-nCoV”疫情防控关;要把“任何硬件条件的物理隔离不能代替医务工作者行为隔离”[10]的理念深入人心,促使大家自觉执行,才能防患未然,共同打赢对2019-nCoV的艰难战役。