多层螺旋CT后处理技术应用于肝硬化的临床诊断价值

2020-08-13商伟

商伟

(河北省迁安市人民医院,河北 迁安)

0 引言

肝硬化是消化内科常见慢性进展性疾病,乙型肝炎病毒是肝硬化的主要病因,若患者未能及时准确接受治疗,容易导致肝硬化患者肝功能失常等严重影响,长期未能接受治疗,会造成肝癌,对患者的生命安全造成了巨大的威胁[1]。近年来,针对肝硬化患者采取早期诊断具有重要积极意义,本次研究就多层螺旋CT后处理技术应用于肝硬化临床诊断进行分析和探讨,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将我院2017年3月至2019年3月收治的肝硬化患者300例为研究对象,男性170例,女性130例,年龄58~78岁,平均(69.76±6.43)岁。

纳入标准:①精神、认知等正常,能够有效配合治疗与康复护理;②签署知情同意书,自愿参与。

排除标准:①合并心律失常、心力衰竭、休克等严重并发症;②有严重过敏疾病史。

1.2 方法

(1)仪器设备:西门子64排128层螺旋CTAS+系统(品牌:德国西门子;型号:SOMATOM Definition AS+64排128层4D螺旋CT)。

(2)扫描方法:患者采取仰卧姿势,对患者进行平扫,医生将螺距设置为0.976,厚层设置为5 mm,后进行增强扫描,后经肘静脉注射100 mL碘海醇,进行3期扫描[2]。

(3)扫描后处理技术:合理使用测量软件对CT成像结果进行后处理,在64层螺旋CT工作站采用三种三维重建技术,分别为容积显示、最大密度投影和表面阴影显示法,对患者的各项肝功能指标进行分析。

1.3 观察指标

(1)肝脏体积是由患者的身高(cm)和体重(kg)来计算肝脏表面积,这是理论肝脏体积计算方法,本次研究患者确诊为肝硬化,因此若患者原始肝脏体积小于理论肝脏体积,则视为多层螺旋CT后处理技术诊断肝硬化准确。对比平扫后与CT增强扫描后处理技术判断肝脏体积均值的变化。

(2)对比观察患者经过多层螺旋CT扫描和X线片后敏感度和准确度变化。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 经过两次测量后患者肝硬化体积比较

本次研究针对300例患者均采用多层螺旋CT后处理技术,记录观察患者的肝脏体积变化,数据表明第二次测量肝脏体积明显小于第一次,两次测量结果差异具有统计学意义(P<0.05),见表 1。

表1 两次测量后患者肝硬化体积比较( , cm3)

表1 两次测量后患者肝硬化体积比较( , cm3)

测量次数 例数 肝脏体积均值第一次 300 1059.42±91.56第二次 300 1043.36±90.89 t 2.156 P 0.032

2.2 两种检测方式准确度、敏感度比较

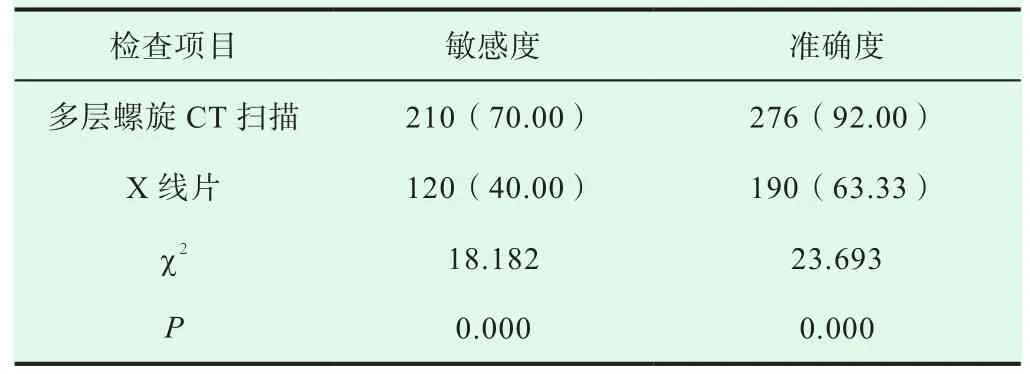

患者均体验X线片和多层螺旋CT后处理技术两种方法,研究结果表明,多层螺旋CT扫描后敏感度、准确度均高于X线片检测方法,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两种检测方法准确度、敏感度比较[n(%)]

3 讨论

肝硬化作为相关晚期肝病之一,发生肝硬化对患者及家属来说造成了不可磨灭的经济负担和心理压力,众所周知,随着科学技术的发展,CT检测仪也随之更新换代,目前采用多层螺旋CT后处理技术诊断肝硬化,该技术具有功能强大、扫描速度快、辐射剂量低等优点,对于肝硬化患者来说,诊断更准确,有助于患者诊断之后的治疗进程[3]。本文通过收集我院三年来诊断为肝硬化患者300例为研究对象,对患者进行两次检测,发现第二次检测后患者的肝脏体积有所减少,差异具有统计学意义(P<0.05),表明多层螺旋CT后处理技术能够提高CT的图像品质,依赖于强大的三维重建技术,便于发现更微小的组织结构,能够有效测量肝脏体积,为疾病的治疗提供了重要选择。同时对比X线片诊断检测方法,不难看出采用多层螺旋CT后处理技术对肝硬化具有较高诊断敏感度和准确度。

综上所述,针对肝硬化采用多层螺旋CT后处理技术,对患者肝脏体积测量方面有着较高的准确性,值得临床推广应用。