超声引导下腋路臂丛神经阻滞麻醉的临床效果观察

2020-08-13

上海市仁济医院宝山分院(原大场医院) 上海 200444

臂丛神经阻滞麻醉是临床上常用的麻醉方法之一,通常采用体表标志、针刺神经来确定神经,然而受到患者个体性差异、配合度及麻醉医师的操作水平等因素的影响,导致穿刺无法一次成功,需要反复穿刺探查才能成功,因此增加了患者痛苦,或神经阻滞不全等问题[1]。随着超声技术的不断发展,超声引导下神经阻滞麻醉在临床上得到广泛的运用,具有直观性好,无创新,减少穿刺次数及并发症发生率等优势。本文将针对超声引导下腋路臂丛神经阻滞麻醉的应用效果进行分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取自2018年9月至2019年9月期间90例需要进行上肢手术的患者作为研究对象,入选标准:临床确定使用臂丛神经阻滞麻醉法;ASA分级不超过Ⅱ级;排除标准:合并恶性肿瘤、肝肾功能不全及心脑血管疾病患者给予排除;对凝血功能异常患者给予排除;对麻醉药物过敏患者给予排除;合并先天性神经肌肉疾病的患者给予排除。组中男性患者48例,女性患者42例,年龄范围25岁~61岁,平均年龄(40.28±1.2)岁;体重范围44kg~75kg,平均体重(63.2±4)kg。按照麻醉入路方式不同分为对照组和观察组,每组45例患者,对比两组患者基础资料未见显著性差异(P>0.05)。

1.2 方法

对照组采用传统臂丛神经盲探操作,患者取仰卧位,放松身体将头偏向一侧,准确标记患者的探寻腋路,使用碘伏对入路点处皮肤进行消毒,全面监测患者生命体征。麻醉医师开始穿刺,先在腋动脉最高搏动点外侧0.5厘米处[2],斜向腋窝方向刺入,穿刺针与动脉之间呈20°夹角缓慢推进,当出现刺破纸样的落空感表明已刺入腋窝血管神经鞘,松开针头发现针头会随着动脉搏动而摆动,回抽无血后,为患者注射20ml浓度为0.5%罗哌卡因。观察组采取超生引导下腋路臂丛神经阻滞麻醉,方法[3]为:使用频率为6-14MHz 的超声探头扫描腋路臂丛神经及四周组织,消毒铺巾涂抹耦合剂,使用无菌贴膜包裹探头,将神经刺激针在探头外侧0.5cm 处沿探头长轴慢慢进针,必须保障穿刺针在探头平面内成像,观察针尖方向,避开血管,在针尖到达目标神经时需打开神经刺激器,调整神经刺激器至0.3mA时仍有神经支配区肌颤搐时注入0.3%的罗哌卡因,超声图像会显示不同神经束被药液浸润包围,当总量达到25ml时,停止注入。

1.3 统计学分析

数据分析通过SPSS 21.0 统计学软件完成,均数±标准差表示计量资料,实施t检验;百分比表示计数资料,实施χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 麻醉效果

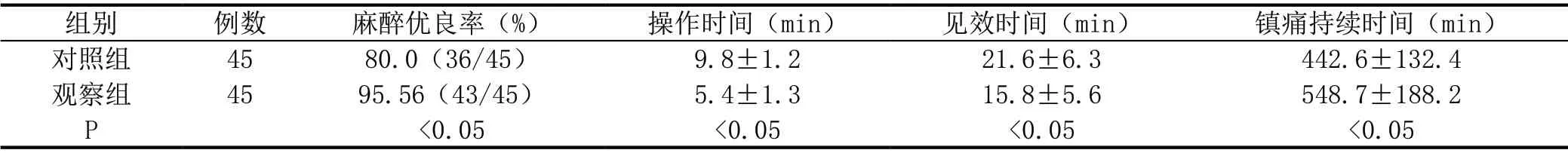

观察组麻醉效果优良率明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组起效时间、操作时间均短于对照组,阵痛时间长于对照组,组间对比差异存在显著性(P<0.05);见表1。

2.2 安全性

观察组并发症发生率明显低于对照组,术后2小时VAS评分低于对照组,数据对比差异存在显著性(P<0.05),见表2。

表1:两组患者麻醉效果对比结果

表2:两组患者麻醉安全性对比

3 讨论

腋路臂丛神经阻滞麻醉法是上肢手术常用的麻醉方式,具有操作简便、安全性高等特点,传统腋路臂丛神经阻滞采取盲探式穿刺法,但在实际操作中,相关解剖结构并不十分理想,因此定位缺乏准确性,穿刺后也容易出现神经损伤、水肿等并发症,同时由于肌皮神经在入腋窝前就已经穿出神经血管鞘膜,因此其阻滞效果不甚理想。

超声引导下神经阻滞是一种新兴的臂丛神经麻醉方法,使用B超扫描仪对患者机体进行扫描,确定穿刺位置,在B超的扫描下麻醉师能够全程观看到穿刺过程及程度,帮助麻醉师确定麻醉药物浸润情况,确保麻醉效果,提高操作成功率。相较于传统穿刺方法,超声引导下臂丛神经阻滞麻醉法的优势[4]主要体现在:避免术中二次穿刺,安全性高;麻醉效果好;降低血管危险发生,提高手术质量;镇痛持续时间长等。

本文研究显示,观察组采取超声引导下腋路臂丛神经阻滞麻醉法相较于对照组,麻醉优良率更高,操作时间、起效时间、阵痛时长等方面均优于对照组,差异存在显著性(P<0.05),同时观察组并发症发生率明显低于对照组(P<0.05),充分表明超声引导下腋路臂丛神经阻滞麻醉效果更佳,安全性高,值得临床推广。