故事片《彩色熊猫》5.1环绕声创作理念及制作

2020-08-13刘晓惠

刘晓惠

(中央广播电视总台,北京 100859)

随着中央电视总台对超高清、5G、AI等新技术应用的推进,电视节目画面从高清向4K甚至8K迈进。声音作为电视节目重要组成部分,也在立体声格式的基础上逐步向环绕声、三维声等格式升级。电视故事片因叙事、情景再现等特征,在叙事手法、拍摄剪辑手法方面引入电影工业制作理念,而电影声音在环绕声制作流程、技术上已相对成熟。因此,在当前电视故事片的声音制作中,借鉴并引入电影声音环绕声的制作模式和技术。

笔者以电视故事片《彩色熊猫》杜比5.1环绕声制作为例,阐述该片的环绕声声音设计、前期拾音、后期制作,重点解析后期创作过程中的创作理念及制作,并对比电视纪录片创作手法,分析之间的差异。

1 声音设计的总体思路

故事片《彩色熊猫》讲述了一位全色盲9岁男孩,在遇到熊猫之后产生共情及心理成长的故事。录制前,音频制作团队与导演进行了多次沟通,按剧本要求,该片分室内、室外多场景录制,场景涉及海边村落、长屿硐天熊猫馆、学校操场、乡村小学活动教室等。这些场景声音元素丰富、层次分明,因此,选择了5.1环绕声同期拾音,力求尽可能真实还原每个场景的细节,使声音丰满,提升观众的沉浸感。

在之前电视故事片整体声音制作过程中,单声道、立体声环境素材量远大于环绕声环境素材量,这种声音素材的局限性导致大量节目仍然采用上变换技术实现环绕声制作。

在运用上变换插件进行制作过程中发现,经过效果器上变换的环境声声音定位被分为前、后两部分,其中,前方3个声道(L、C、R),后方2个声道(Ls、Rs)构成,超低音声道(LFE)属于低频管理范畴,不能提供空间定位信息。其原理是将立体声素材中Φ=0的虚声像用中置声道(C),即实声源填充以还原立体声中原始声音定位;再从原始立体声素材中提取环境声音素材元素,填充进Ls、Rs声道,用于营造环境声包围感。上变换方式的最大问题是,经提取生成后填充进Ls、Rs声道的声音信号并不具有丰富的层次感和明确的单一声音元素定位感,不能解决声音的掩蔽效应给视听带来的影响。

与立体声素材上变换成的环绕声素材相比,环绕声传声器拾音在环绕声声音录制过程中,可以捕捉到同一环境、同一空间内更丰富的声音信息、空间信息,并增强声音空间定位的稳定感。

基于对声音的制作要求,并综合不同技术手段呈现的效果,制定了如下声音制作方案。

(1)在前期的录制中,由于环绕声素材对于环绕声节目制作的重要性,对于各拍摄场景的声场环境、特定声源移动效果的拾音,采用5.1环绕声格式录制;有声语言、点声源动效的拾音,采用单声道录制。

(2)后期制作中,使用同期声音素材、素材库声音素材和拟音素材三者相结合进行5.1环绕声、音效的设计和制作。

2 前期声音录制

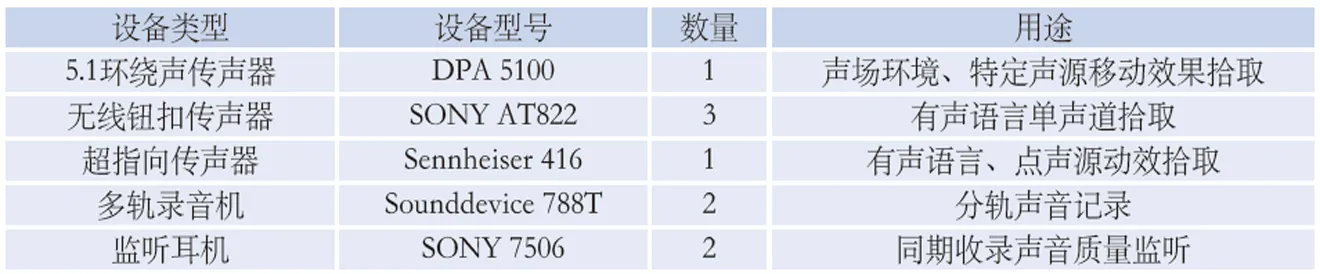

在进行录制的过程中,对演员同期对白、动效、场景环境声的拾取,分别选用了环绕声传声器、无线钮扣传声器、超指向传声器进行拾音,详见表1。

2.1 环境音响的5.1环绕声录制

在不同场景或状况下,一次性拾取环绕声素材无法满足所有场景需要,实际操作中,通过分层拾取、后期合成的方式解决。

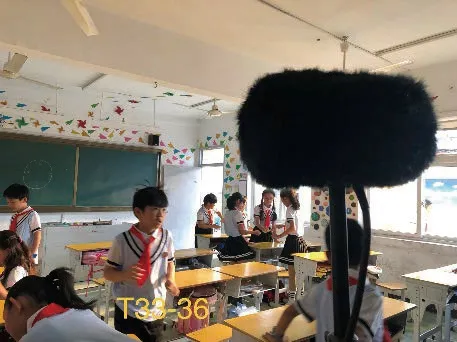

如美术课教室环境声的拾取,教室为近20 ㎡的长方形房间,地面由未经固定的大量鹅卵石堆砌而成,道具占地面积大,演员众多。按照脚本,前期环绕声素材需要拾取到老师从门外走到窗前小主人公身边的移动场景效果,以及孩子们作画的环境声,其声音元素主要由画内音组成。为配合画面定位,同期环绕声拾取采用环绕声传声器,中置声道轴线正对小主人公、距其正前方3 m、高约1.6 m处,如图1所示。在拾取中遇到一个问题,演员行走时,可移动鹅卵石之间的撞击声将大部分孩子们作画的环境声掩蔽掉了。针对该场景同期拾音效果,并结合场内实际情况,录制方案采用分层拾取、后期合成的模式:

(1)环绕声传声器摆位不变,单独拾取演员行走的动效声;

(2)环绕声传声器摆位不变,单独拾取孩子们作画的环境声;

(3)将环绕声传声器移动至房间中央,中置声道的指向不变,单独拾取孩子们作画的环境声。

这一拾取方案为后期混音制作出定位真实准确、细节丰富、具有运动感的现场效果提供了素材。

又如课间孩子们在教室休息嬉戏场景的拾音则采用一次性录制的方式,将5.1环绕声传声器的中置声道与摄像机镜头方向保持一致,正对画面中间的教室大门,如图2所示。5.1环绕声传声器清晰地捕捉到了画内孩子们谈笑、走动、空间混响,以及教室外操场上传来的画外音。拾取的环境声层次分明、定位准确。

无论采用一次性拾取,还是分层拾取、后期合成的模式,使用5.1环绕声传声器进行环境声音的前期拾取都体现出其重要性。

2.2 对白的同期录制

影视剧中演员的对白台词作为客观性有声语言,具有重要的叙事作用。

《彩色熊猫》的对白采取同期录制,选择使用无线钮扣传声器、单声道超指向传声器进行拾取。(1)无线钮扣传声器隐藏在演员身上,实现同期对白无间断拾音。

图1 美术室环绕声的拾音

图2 教室环绕声拾音

表1 同期声音录制所用设备

(2)手持传声器杆,将超指向传声器轴线正对声源,如图3所示,对于不需要的噪声,通过调整偏离轴线角最大限度地衰减,与无线钮扣传声器互为备份。

(3)出现远景镜头时,为避免穿帮,超指向传声器无法被布置在最佳拾音点上,无线钮扣传声器即作为同期对白唯一拾音传声器。

将两种传声器拾取到的同期对白分轨记录,以备后期声音制作进行选择时选用。

3 后期声音的设计和制作

3.1 ADR录制与编辑处理

该片以一群八、九岁的孩子为拍摄主体,他们活泼好动、较难预测其活动;拍摄地浙江温岭,属于人员相对密集地区,声音环境复杂;录制过程中灯光设备、空调风机以及周边交通等环境噪声亦无法避免。在这些客观因素影响下,同期录制对白时,不可避免地拾取到环境音响,无法满足导演对片中“静谧乡村”的意境需求;演员现场录制时部分对白的声音情绪也未达到导演要求。为了解决上述问题,该部分对白进行后期补录(ADR,Automatic Dialogue Replacement,自动对白替换)制作。

在配音间重新录制的部分主要是小主人公和另外两个角色的近50%对白。在不同场景下使用钮扣传声器、超指向传声器拾取到的同期对白与后期配音间里使用大振膜电容传声器补录的对白相比,在音色、空间感上都有很大差别,且同期录制对白素材本底噪声明显高于ADR对白素材。针对以上问题,笔者对同期录制对白素材及后ADR对白素材进行了如下处理。

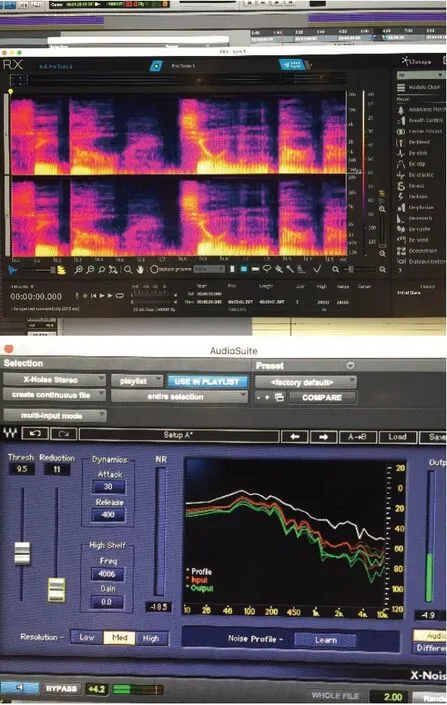

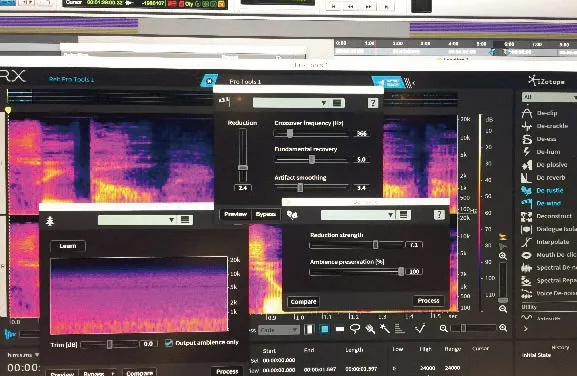

(1)降噪。将剥离后的主体声音素材经X-NOISE进行噪声的采样降噪,从而获得纯净的同期对白,如图4所示。

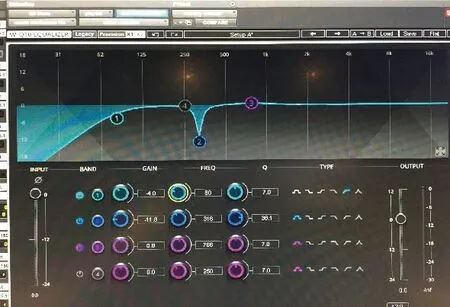

(2)均衡音色。笔者使用Q4均衡器对ADR素材进行调整,尽量贴近同期对白音色,如图5所示,使两者具有较高的一致性。

(3)模拟同期环境声。RX 6效果器的Ambience Match功能给录音师提取不同声场环境下的纯净“空气声”带来了极大便捷,如图6所示,通过对原素材采样获得连续的环境空气声。

将模拟出的各个场景的环境“空气声”与进行音色调整后的ADR对白结合在一起,统一两类有声语言的空间感。最终,整体的对白无论从音色还是空间感方面基本达到一致,声音衔接自然。

3.2 音效的设计与制作

图3 超指向传声器的拾音

图4 运用RX6、X-NOISE对同期对白中的降噪处理

图5 使用Q4均衡器、调整后期补录的对白的音色

图6 模拟出不同段落的环境“空气声”

在影视声音中,除了有声语言、音乐之外的自然界以及人类活动产生的一切声音统称为音响。音响是人类重要的信息来源,其本质是客观、写实而随意的,反映了事物发生的本来面貌,有时也对音响加以主观化的处理,用于表现角色的心理、精神状态等。按照整体与细节对音响进行分类,可分为环境音响和音效两种。音效是指被拍摄的对象活动所产生的声音,音效创作的丰富和完善为影视声音提供了巨大的表现空间。音效的来源可分为同期实录、音效素材库和拟音三类,下面将对这三类制作分别进行阐述。

3.2.1 音效的同期实录

对于环绕声声音制作,在声音元素丰富的环境中,除需要得到高还原度的音效、准确的声源定位以外,许多特定环境的典型音效也非常重要,需要现场实录。

如在小主人公居住的海边一座二层小楼里有木质旋转楼梯,曾两次出现小主人公上下楼梯的情景。录音师用DPA5100环绕声传声器拾取到了这个段落的声音,音色富于变化,饱满而自然,声像定位准确,空间感、距离感、运动感均可体现出来,给观众带来身临其境的听觉享受。

3.2.2 素材库音效的编辑处理与使用

从台内媒资音效素材库中寻求缺失的动作音效,再根据剧情处理加入片中,作为音效制作的补充手段,可提高制作效率。

如小主人公上学前跟妈妈询问画笔所在处的片段中,一小群鸽子从他们身后七八米外飞过,摄像机镜头清晰地捕捉到了这些鸽子的身影,但它们的声音显然超过了演员身上钮扣传声器的拾音距离。为了配合画面还原真实感,从音效库中选择仅有的几个飞鸟扇翅膀的音效素材,进行变调、变速处理;又通过调整素材的电平、声像,还原出小小鸽群从右至左飞过的音效。

现实生活中,每一个时刻都并存着各种各样的声音,而录音师需要在记录下这些并存声音的同时,要突出核心画面的声音,做强调处理,否则,未被处理的同期声音与画面相比就黯然失色了。

3.2.3 拟音

对于特定或较为特殊的动作音效,音效素材库显然无法满足需求。为了增强画面 “想象中的真实”,增强听觉体验,拟音不可或缺。

如描写小主人公由于熊猫馆闭馆没能看到熊猫而倍感落寞的一段场景,他一言不发地回到自己的房间,从关门、开灯、走到床边、放下书包、摩挲手中的画纸,再边脱外套边走向书桌……小演员为了表现主人公的失落情绪,每个动作都很缓慢无力,同期录音自然无法捕捉到这些声音细节。脚步声在故事片、电影中的使用率很高,音效素材库里也有按照运动鞋、高跟鞋、皮靴等不同类型的鞋子踩在不同路面上的音效素材分类,但对于画面中小主人公拖拉着软底拖鞋无力的脚步并不适用。于是用软底拖鞋配合画面进行拟音,并录制了距离声源约15 cm,和距离声源约2 m位置的脚步声音效,获得了不同空间距离感的声音。将两种脚步素材叠加,并对素材进行电平调节,再加入孩子走动时手中书包晃动声和衣物轻轻摩擦的声音,成功还原了画面内容的客观真实性。

在一个十分嘈杂的环境中,人们是可以听到与自己交谈对象的谈话声,甚至还能听到正在关注的较远距离的声音。心理声学对于这种现象的解释是,空间听觉的感知帮助把注意力集中在某个方向传来的声音上,即“鸡尾酒会效应”。然而,如果把传声器摆放在听音位置进行录音,重放录音带给听众的直观感受是,传声器是非智能的声电转换设备,对声场内的声音元素不具选择性。换句话说,直接通过双耳辨别声音的能力要比通过录音辨别声音的能力强得多[1]。因此,在声音后期制作过程中,录音师就要弥补这种“声电转换”给观众带来的听感缺失。

如在另一个场景中,一个简单的“拍额头”记忆动作,老师宣布原本的语文课改成美术课,教室里顿时欢声雷动,只有小主人公如闻噩耗,猛拍了一下额头。同期声素材中,声音的掩蔽效应使“拍额头”的中景镜头缺少了声音冲击力。笔者原本以为,“本色表演”的动作拟音足可以满足声音的要求,但将反复录制了几次的“拍额头”拟音素材与孩子们的欢呼放在一起,都显得单薄无力,即使通过均衡器对低频进行提升,也没有达到预想中的效果。因此,需要增加自然声音元素中低频的拾取,把左臂放在木质桌子上,用右掌拍左臂进行尝试。没想到结果竟然非常自然逼真,无需均衡器的频率调整,将声音素材与欢呼混合在一起就有了惊喜的效果。

通过拟音制作,加入更多细节、更有冲击力的声音,丰满了画面,给观众带来贴近真实、胜似真实的听觉感受。

3.3 混音的设计和制作

声音可以表现剧中人物情感,表达创作者的态度和意图,帮助他们“说”出内心感受。影视作品中的声音创意设计和构思是声音艺术创作的重要保证,也是一部作品获得成功的重要基础。影视声音的创作需要进行缜密的构思才可以创作出精品。

3.3.1 环绕声与单声道制作的选择

电视5.1环绕声声音制作,在声音定位上,通过任意的两只音箱还原或创建出方位信息,将立体声时代60°夹角的舞台扩展到了360°。利用声音定位与宽度的转换亦可以给观众带来视听新感受。

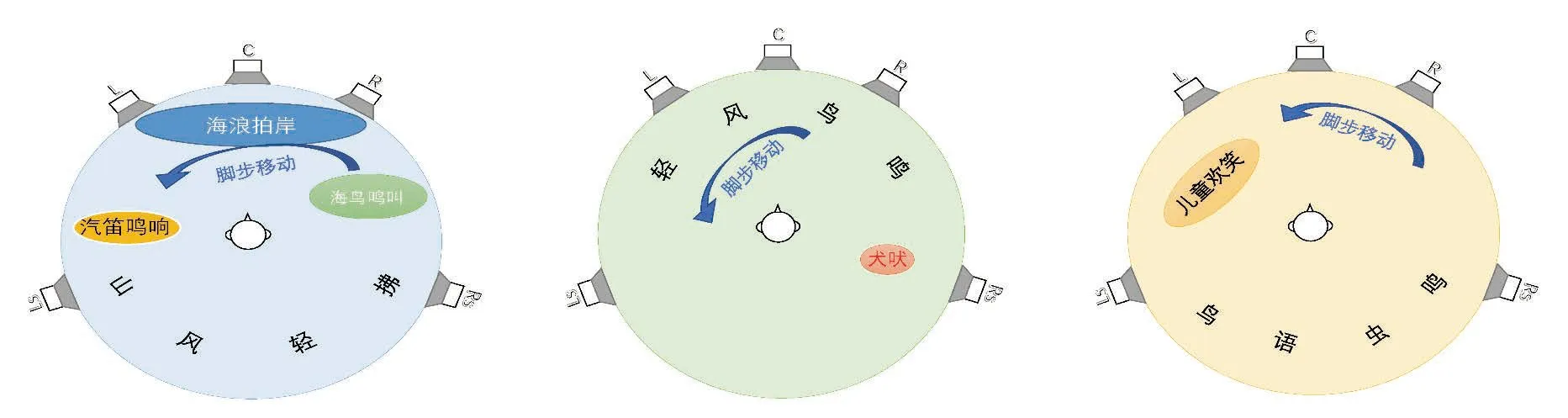

该片的小主人公是一个眼中只有黑白灰的全色盲儿童,故事围绕这个主题展开,但在影片的前半段并没有以任何语言形式对此进行描述,而是运用画面和声音潜移默化地给观众带来认知。影片开头,小主人公迎着朝阳走在上学的路上——踏上石头台阶、穿过祥和的村庄,清风拂面;走过一面山坡一面海的柏油路,脚步轻盈;跑过宽街窄巷,经过泊船海港,一路向前。一分钟的画面里没有一句对白,镜头一直追随着小主人公欢快的脚步,在远景、近景、观众客观视角和主人公主观视角之间切换,彩色画面色度饱满、色彩丰富,然而,每当镜头切到小主人公的主观视角时,画面就突变成黑白灰的世界。色彩的反复跳变带来了视觉冲击,于无言中完成了导演的叙事意图。现实生活场景追求客观还原,而主观世界就需要渲染了。为了配合画面转换,对这个段落中的音响进行“实”“虚”转化。

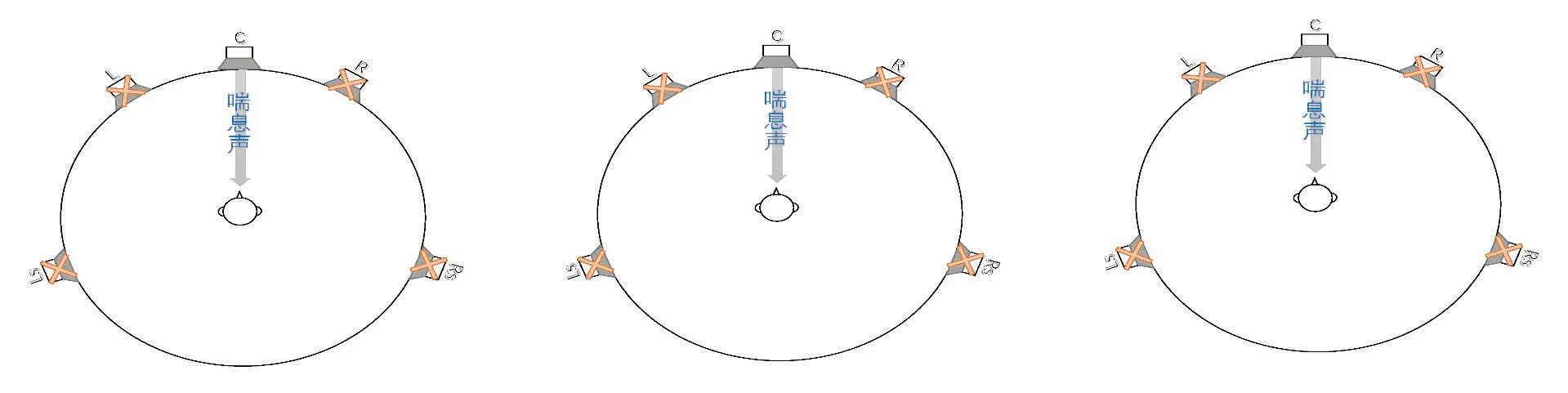

“包罗万象”环境声似“画外音”,作为呈现整个画面连续不间断的“大背景”;不同对象间断、律动的声音,具有特定频谱的特写为“画内音”。因此,当处在客观观众视角画面时,用清风拂柳啾啾鸟鸣的环绕声环境音效、虚拟出的村落院子里的零星犬吠还原村间小路上的氛围;用远处的海浪、海鸟,近处淡淡的山风重塑海边柏油路的环绕声环境音效;用环绕声声道里的清风音效素材,配合画面前置左右声道里虚拟出的远处船只鸣笛创建泊船海港自然而逼真的空间,如图7所示。当处于不同环境声场中的主人公黑白镜头的主观视角时,剪断了所有的环绕声环境音效,取而代之的只有单声道的主人公的特写喘息声,如图8所示。从声音元素数量的角度而言,配合彩色客观画面的元素多样且丰满,而黑白主观镜头中的元素单一;从音响空间的角度而言,客观画面是360°的环绕声空间音响氛围,而主观画面则是单声道体验。这种变换配合画面,增强了影片的叙事效果,也为后续主人公故事的展开打下伏笔。

图7 观众视角画面的环境音效的5.1环绕声制作

图8 主人公黑白镜头的主观视角的声音制作

该片中,主人公黑白主观视角画面多次出现。通过不同的手法处理声音素材,以刻画主人公的内心世界、渲染心理感受,胜过千言万语。

3.3.2 虚拟“梦境”环绕声的设计和制作

故事片中经常会出现幻觉、梦境等主观内容,此时,声音设计就不再以追求真实感为目标。《彩色熊猫》中小主人公梦中与大熊猫相遇的梦境段落,前期在虚拟演播室中录制,画面后期特效合成;同期声素材也只有单声道的有声语言,完全依靠后期混音创作。

当笔者把小主人公未经处理的独白和音乐一起放在他的梦境画面里时,听觉上感觉与画面氛围严重的不匹配,不能跟随主人公进入梦幻空间。因此,做这部分混音时,联想五彩斑斓的画面,声音元素选取丰富的热带雨林。然而,音效素材库中的热带雨林均为立体声素材,素材经过上变换后虽然有了“包围感”,但素材的声像分配还是主要围绕在重现前方立体声的声像布局,对于提取某些元素生成侧方以及后方声像声音元素的效果并不让人满意,削弱了Ls、Rs在此场景下的作用。笔者最终选择将同段落不同时域的雨林素材电平衰减3 dB、延时20 ms放入左、右环绕声道。这段雨林的立体声素材经过处理、编辑、声道重新分配后,定位、空间感都达到了设想的效果。作为5.1环绕声环境音响的音床,创造出配合五彩斑斓梦境的虚拟空间氛围,配合画面中蓝色的河流,潺潺水声作为客观画内音被加入其中;音响素材库里的石板路、草地、踏水而行的各类脚步声,被作为动效点声源,配合小主人公在画面中移动调整声像,创造出运动感;独白加入适量的混响。此时,各种声音元素混音处理后满足笔者对“梦境”的想象,变得合理了。这种“合理”也许是影视声音长久以来给大多数观众养成的听觉习惯,以满足听觉上的心理感受,让观众相信梦中的世界就是这个声音。

3.3.3 非写实声音的处理

故事片与电视纪录片不同,有相当一部分声音并非如实再现生活的本来面貌,是通过一定的声音处理,以艺术夸张的效果与画面结合来表现人物心理。

如在小主人公与同学参观熊猫馆的段落中,以讲解员对熊猫习性的讲解开篇,小主人公边听边用画笔绘出大熊猫憨态可掬的可爱模样。当讲解员讲到“大熊猫只有黑白两色,一辈子都拍不出彩色照片”的时候,同学们哄笑四起,小主人公则动作一顿,神色黯然。此刻,讲解员的声音被拉低,讲解词从主体变为背景声存在,而主人公顿笔和低声的自言自语作为主体声音对位画面。通过这样的声音创作手法,表现小主人公情绪的突然变化和落寞的心理状态,显然超出了写实的范围。

4 结语

在该片声音的制作过程中,按照剧本和导演意图,配合画面,进行二次创作,对音响进行设计和制作,反映小主人公全色盲的生活状态及心理变化。

几十年来,电视节目声音制作历经模拟时代、数字时代,如今正向IP时代全面转型。随着4K+5G+AI技术的发展,电视声音电影化,央视音频人对环绕声、三维声等电视节目制作技术、创作手法进行着不断地尝试。作为录音师,必须不断丰富理论知识,掌握前沿技术,提高艺术修养,不断创作出优秀的作品奉献给观众。