《女史箴图》的创作年代及其作者

2020-08-10刘开业朱亦梅

刘开业 朱亦梅

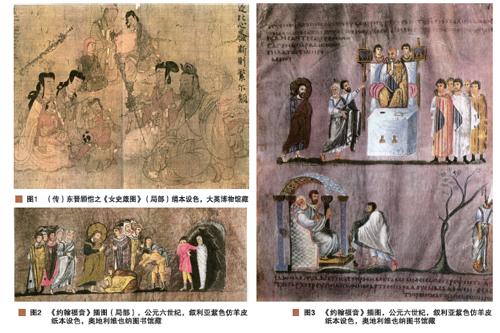

由大英博物馆珍藏以描绘中国古代妇女应循道德规范的《女史箴图》(图1),此画分段作图并书箴言。现画已残缺一半,尚存九段,人物衣纹作“高古游丝描”,色调薄而妍,气息古朴典雅,是中国和世界绘画史上颇负盛名的一件杰作。

此画究竟作于何时,原创作者何许人士?目前中外一些专家学者仍存有两种看法或猜测,一为东晋画家顾恺之手笔的唐代摹本;二則可能是出自南北朝某画家手笔的后代摹本。虽有不同,但研究方法都是“就地论画”,以作品为中心作出的分析和比较。

为考察比较研究这件大作的出处和来历,不妨把眼光瞄向离中国更远、以基督教为国教并横跨欧亚非三大洲的东、西罗马帝国时期的艺术,即中世纪早期基督教艺术,以及因基督教东传所带来的文化艺术影响及交流融合。

奥地利维也纳图书馆珍藏由叙利亚人在紫色仿羊皮纸上书写和插图的公元六世纪的《圣经·约翰福音》抄本(有关耶稣早期的传教活动和被捉拿后在“彼列特前受审”的一段情景描述)(图2、图3),也许与中国古代长卷作品《女史箴图》有一定的渊源。

在与《圣经》抄本插图比较前,先就《女史箴图之班婕辞辇》这一情节(图4)与北魏司马金龙墓(484年)出土的木板屏风漆画《列女古贤图之班婕辞辇图》(图5)做一比较,发现不论构图布局、人物动势、服饰轿子及人物间相互关系的安排等都相似和接近,显然在艺术上更成熟的《女史箴图》可能曾直接参考或借用过《列女古贤图》。也许当时“班婕辞辇”这类题材作品的构图及构思模式风尚流行,而《女史箴图》的作者运用了“图样与修正”(继承完善)创作方法,修正了如人物比例的不协调性、艺术表现上的过分图解化、简单化等缺陷,从而使画面更健全、合理,艺术表现技巧更趋圆满和精彩,因此可以确定《女史箴图》在创作时间上晚于《列女古贤图》。

如果屏风漆画《列女古贤图之班婕辞辇》创作于406年至484年(顾恺之卒年至司马金龙卒年)这一时间段,那么与之有传承联系的《女史箴图之班婕辞辇》,可初步确定不是顾恺之的作品,更不是摹本。

为彻底搞清这一问题,尝试从两幅六世纪的《圣经》抄本插图中寻找确切答案(图2、图3)。

《女史箴图》与动人且富于庄严世俗情调的中世纪早期《圣经》抄本插图作品有着难以否定的联系,具有同样的文图并茂、图解意味十足的长卷书画形式。

据记载,埃及人在公元前三千年就利用莎草制成一种长约十米的长卷形式的莎草纸(图6),在尾部绑上黄杨木或乌木的细棍卷起,也称卷轴,用于书写绘画进而垄断独享专利。公元前四世纪亚历山大征服埃及后,这种长卷书画形式得以传播到希腊和罗马的疆域。公元前一世纪莎草纸被质地柔软更易于绘画书写易着色的仿羊皮纸替代,写在紫色羊皮纸上的长卷式或抄本式(册子)图文并茂的文学作品、名人肖像画以及自然科学或专业知识性丛书,如《药典》《鸟类篇》《毒蛇辨》等开始出现并流散到世界各地。

从《希腊伊利亚特叙事诗》抄本插图(图7-1)与《列女仁智图卷》(图7-2)比较中可以体会出这种影响的直接性和深远性。公元四世纪后,这种占统治地位的长卷书画形式逐渐被类似于现代形式的方形翻页抄本书籍所替代。

画在紫色仿羊皮纸上的中世纪《圣经》抄本插图,如果将画面上下划开左右相接进行观察,实质上仍保留了公元四世纪前流行于西方的长卷书画形式的基本特征,这种长卷书画形式在公元六世纪前的中国传统绘画(包括墓室壁画)中也较鲜见,然《女史箴图》却已具有相同的特征,即图文并茂、图解意味浓厚的长条式高视角不画框框的平面构图且同一个故事的不同情节和过程都被描绘在同一画面上,同(或不同)一个人物可以单独或与其他人物组合且并列反复贯穿性出现,人物间有或没有透视关系;刻画具体细微的人物形象多是3∕4侧面,几乎顶天立地式的人物动作安排一般在前景或中景之中,画面最前开始的第一个人和画面结束时的最后一个人,遥相对应前后呼应其头部动势均指向画面中心并与其他人物的动势相协调,在较少的背景中人与景之间往往景比人小等特点,都散发着某种庄严的情调和浓厚的世俗气息,以及古老遥远的时代特色。

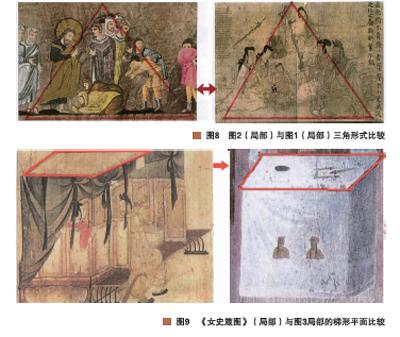

具体而言,图2和《女史箴图》(图1)同样存在一样明确、一样特殊的三角型式透视结构,或其他不符合透视规律的相同透视关系,都采用了以三角形式的结构或外形来处理密集人群的前后透视和整体关系,这在六世纪前的中国传统绘画中从未见运用,却是基督教早期绘画中常见的表现手法(图8)。

《女史箴图》的床帏顶部的梯形平面和图3梯形平面的桌布都有前窄后宽的透视特征(图9),图3中的器皿与《女史箴图》镜架底座,也都有底直口曲的透视特征(图10)。

同时图1与图2中的人物和人物关系,也存在着某种“若明若暗”的直接借用或变异发挥后的继承和创新关系。

先进行“若明”一面的比较。如下:

A.采用以三角形式结构来表现密集人群及透视关系的人物中,如“低着头抬起右臂右手的长发长髯侧脸耶稣”与“低着头抬起右手右臂的长发侧脸少妇”及“低着头抬起右手捧卷的侧脸长髯老人”的人物动态造型之间的比较(图11)。

B.在“侧脸低头抬臂举手的耶稣和两匍匐人物”的组合关系与“侧脸低头抬臂出手的少妇和两长跪和半跪的孩童”之间的人物组合关系的比较(图12)。

C.耶稣面对双手“做出傻乎乎动作和表情的俩少年”和中国少妇面对将头歪向一侧双手也“做出傻乎乎动作和表情的小孩”之间的比较(图13)。

D.“戴长耳白帽的年轻男子”与“戴长耳红帽的男孩”之间的比较(图14)。

人物动态、人物组合关系以及在三角形式透视结构中的大概位置,及长耳帽的样式特征的设计安排等,天机泄露般地昭告《女史箴图》(图1)有从图2中直接受到启发和借用,并以其为根据经过合理变异和发挥。

这是留有痕迹的存在,是非常重要的发现!这是直接可以确定《女史箴图》的创作年代在公元六世纪之后且原创作者不是顾恺之的有力证据。

关于“若暗”一面的比较如下:

原作者并非是低能的抄袭者,而是一位善于吸收又长于巧妙运用“迁想妙得”和“图样变异”手法的画坛高手。

a.《女史箴图》中的匡床(环境)中皇帝坐在床沿上身被床围遮去部分头部转向右侧(图9)和皇帝用身姿、手势婉拒(一位秀雅女子,图15)的情景及人物关系、动作的设計安排与图3亭式座椅(环境)中老者头部转向右侧圈椅扶靠遮去部分上身的坐势动态比较(图16)。

b.老者左侧立着的青年人物头部特征表情及老者的坐势动态,及用拒绝的手势表达所形成的造型暗示,与皇帝用身姿动势和手势婉拒的造型比较(图17)。

c.老者与来访者之间的空间、距离,高低位置的布局,及来访者衣袍上的线条造型与秀雅女子身材服饰造型的提示(或暗示)见红色虚线所示 (图18),比较看似不甚明显但经仔细反复比较观察后,发现人物之间同样存在着启发、直接综合借用的合理变异的关系。

d.作品都充满着线描和平涂有光源但没有透影的立体渲染等造型手法的综合运用倾向,其中特别值得注意的是《女史箴图》中床帏的勾勒和渲染效果,那种很强烈的黑白灰的立体塑造和线面结合的表现方式(包括造型),这显然与图3中老者服饰的表现方式(包括造型)高度相似和接近(图19)。

这是“合理变异”或“迁想妙得”魔术般的生动写照,这种由人物及服饰所显现出来的造型,经作者想象设计而变异为“匡床”的创作现象和古代山水画家(主要是南宋)常以人物的拳头或脚形、脚趾为模式,经想象设计成气势非凡的山峰山巅的艺术手法如出一辙(图20)。

《女史箴图》的作者不仅是一位“图样与修正”(继承和完善)的能手,同时还是“图样与变异”(或继承和创新)的高手!

图2、图3是《女史箴图》(图1)的基础和根据,作者对其并非是直接拷贝或照抄,而是经过“迁想妙得”和充分筹划“合理变异”至推陈出新,是继承和变异的关系,客观而言,没有抄本插图就没有《女史箴图》的部分作品,《女史箴图》是完全不同的全新作品,同时也打上了公元六世纪的时代烙印和痕迹。

《女史箴图》与公元六世纪基督教《福音》抄本的两幅插图之间如此多的密切联系和一致,甚至很明显(或不明显)的直接借用、合理变异和发挥了插图中一部分人与物,《女史箴图》的确不是出自顾恺之的手笔,从作品所散发出的时代气息及人物造型、服饰道具等特色来看,更不是顾氏手笔的唐代摹本!

《女史箴图》实质上是一件继承和完善了汉、魏晋古风,如文献所述顾恺之用笔“紧劲联绵、循环超忽”,如“春蚕吐丝”“春云浮空,流水行地”等艺术特色,在当时名家影响下流行表现“古圣先贤”“列女孝子”等题材的美术作品(含屏风漆画),所反映出的时代生活和人物服饰特征(图5),继承和发展了可能早已在中国“安家落户”中国化了的源自古埃及、古罗马艺术的图文并茂的长卷书画形式,直接具体地吸收和变异了公元六世纪早期基督教艺术的新成就。

《女史箴图》所流露和体现出作者善于吸收新鲜的“外来养料”,“因地制宜”融会贯通的能力和其高超的绘画技巧功夫等,也令人信服地说明了该画的艺术水准和成就,已经超越了顾恺之时代,因此也很难令人相信或接受,它是顾恺之“摹本”或“赝品”的可能性。

中国绘画史上有一现象,假造前代或当时大家作品以“欺世”,一般通过文献记载和传说,依照其风格特征特点进行创作,再结合相异的新颖鲜见的画风,具有国外早期绘画风格特征和技巧特点等,“造”出罕见的“稀世之珍”以求高额回馈。

《女史箴图》是一位大师借用了另一位大师的名义,并融合了中外艺术优秀传统的杰出创造。

故而《女史箴图》属于南北朝后期某大师手笔的创作(约532—589),这一结论也符合了一些专家学者有关该作品也可能是“其他南北朝画家的作品”的预测和估计(高居翰著《中国绘画史》)。

鉴于《女史箴图》的质量和品位,它是中国绘画自汉代至南北朝中西方文化融合在达到宋代高峰前的新水平、新层次和新境界的代表,也是中国绘画走向成熟的一个象征。

公元六世纪的基督教《圣经》抄本插图(图21、22),这些同样动人同样具有浓厚世俗生活情调的插图作品或许可能与唐中期张萱《捣练图》(图23)和(传)五代顾闳中《韩熙载夜宴图》等长卷式作品也存在有难以否定的重要联系。

如在那种较暗的衬底上主要用白粉、黑墨和其他几种较亮丽的颜色进行渲染和表现,线描明显又不太明显的长条式艺术形式,以专门反映妇女家政或劳动生活过程的情趣等世俗气息极为浓厚的主题,仍是那种把单独或组合人物并列安排在图内近景中的布局,在多数人物所共有的平静和谐优雅动态中,突然出现一个大幅度动作的人物造型,如《捣练图》中撑开布料下面跳跃舞蹈的女孩与《创世纪》插图中坚拒女主人诱惑的约瑟(图22红圈处),这一动犹如石击静潭,使平静的画面情调产生动荡和对比的艺术处理手法。

《韩熙载夜宴图》局部与《创世纪》中约瑟临行时吻别父亲的一段(图24),若稍加留意仍会发现:在“官员和两女子悱恻”人物组合及“约瑟和父亲吻别”人物组合的情景和人物关系之间(A),在“屏风侧一男一女流连”人物组合及“约瑟同小孩惜别”人物组合的动势情调和人物关系之间(B),在“女子和官员顾盼”人物组合和“回首天使”的动作和人物关系之间(C),以及画面人物疏密、坐立静动关系的处理安排,白(灰)色系的运用和配置等,似乎都有深层因缘和联系,这并非是直接的“拷贝”或照抄,而是“迁想妙得”在“中学为体西学为用”的意识指导下的直接借用并合理变异的痕迹和实践的实际效果存在。