山东灵山岛北背来石剖面下白垩统顺层砂脉的特征及其成因动力学分析*

2020-08-10钟建华孙宁亮倪良田宋冠先薛纯琦邵珠福葛毓柱刘圣鑫彭超峰谷东辉王永强

钟建华 孙宁亮 郝 兵 倪良田 宋冠先 薛纯琦 毛 毳 邵珠福葛毓柱 陈 彬 刘圣鑫 彭超峰 谷东辉 王永强 李 聪

1 中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083 2 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580 3 东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆 163318 4 地质、矿物学与地球物理学学院,波鸿大学,波鸿 44801,德国

1 概述

砂脉一般是指板片状的砂侵入体。最早发现砂脉的学者可能是Strangways(1821),而Murchison(1827)对砂脉进行了最早的研究。近200年来,与砂脉相关的论文很多,尤其是Andrew 和 Mario(2017)对砂脉的评述进一步推动了砂脉的研究。但目前国际上对砂脉的定义和理解还不统一,如地下似脉非脉的大尺度(数百米厚、数千米宽)“砂注入体”也被称为砂脉(Huuse,2010;Johanetal., 2010)。近年来中国在砂脉方面的研究成果颇多(钟建华,1997,2012;史晓颖等,2008;袁静等,2008;梅冥相等,2009;乔秀夫等,2011;张昌民等,2012;田洪水等,2016;钟建华等,2016,2018)。作为软沉积物变形构造(soft-sediment deformation structure,SSDS)中的重要类型之一,砂脉分布最广、成因最为复杂、被研究最多,在沉积学、地震学、构造地质学及工程地质学领域一直都引起了广泛关注(Owen and Moretti, 2001;Gladkovetal., 2016)。

近来在北海油田发现了大型的砂脉储集层和由其形成的油气藏(Lonerganetal., 2000; Durantietal., 2003; Huuse and Marit, 2004; Cartwrightetal., 2005; Huuse, 2010; Andrewetal., 2011, 2017; Hurst and Vigorito, 2017)。 如Purvis等(2002)发现Gryphon油田古近系深水砂体在液化流动的影响下重新充注, 形成了形态十分复杂和规模很大的砂脉, 是油气勘探开发的良好对象。 Huuse(2010)、 Monnier等(2015)通过三维地震资料重建了地下深部砂脉的三维形态, 发现砂侵入形成的巨大砂脉(砂注入体)宽度可达1000~2000im、 厚度可达100~200im, 有一种特殊的翼状结构, 易于地震识别, 可以成为油气的良好储集场所, 为油气勘探指明了有利靶区。 Ross等(2014)通过研究Kodachrome Basin发育的大型砂注入体, 认为泥岩中发育的大型砂脉可以直接作为地层圈闭储集油气, 而砂岩中发育的砂脉可增强储集层中以及储集层之间的砂体连通性。 张昌民等(2012)和Zheng等(2015)指出, 砂液化可使储集层变形, 有利于油气聚集, 如砂脉切割许多隔层形成油气运移通道。 砂脉形成于不同阶段, 其地质意义也有差异, 既可作为油气运移通道, 也能随胶结作用增强而阻碍流体运移, 之后经过再活化又可作为输导层。 所以, 液化砂脉的问题不是一个简单的纯理论问题, 其应用价值也值得重视。 尽管目前国内尚未见任何文献报道过砂注入体储集层和砂注入体油田, 但笔者已经在松辽盆地西部发现了这种储层和油藏, 并将其命名为砂脉型储集层或油藏(钟建华等, 2020)。

此外,现代地震诱发的软沉积物变形形成的砂脉对于重建地震历史记录不充分或记载不充分地区的古地震活动也至关重要。但迄今为止,关于砂脉能否作为地震发生的识别依据还存在着争论。部分学者认为,砂脉的成因多与地震诱发的液化作用和流化作用有关,所以可通过对砂脉的甄别并结合变形岩层的其他几何学及岩相学特征来鉴别古地震(Obermeier,1996;Owen and Marit, 2001);但也有一些学者认为,能引起软沉积物变形的扰动力很多,除地震作用之外,其他的地质作用也会引起软沉积物变形(Obermeier,1996)。所以,将砂脉作为识别古地震的标志还有待商榷。

近期笔者在青岛灵山岛北背来石剖面发现了2层大型的不规则砂脉,因总体上呈不规则团块状,故不好将其称为“砂脉”,也不好笼统地称为“砂侵入体(sand injectite)”。鉴于该剖面下白垩统中的砂脉尺度多在1im以上,所以笔者将其称为“大型不规则砂脉”。文中在前人研究成果的基础上,以灵山岛新发现的大型不规则砂脉为例,就以下2个方面开展工作: (1)几何学特征精细描述;(2)形成动力学及其环境探讨。这是一个非常典型的砂脉实例,对于研究砂脉的成因和湖泊相关沉积及盆地构造运动具有重要意义。

图 1 山东灵山岛剖面位置与地层分布Fig.1 Location of sections and strata distribution in Lingshan Island of Shandong Province

2 地质概况

白垩纪以来,中国东部经历了强烈的构造运动和岩浆活动,主要表现为郯庐断裂带的滑动、太平洋板块俯冲和大规模岩浆喷发。郯庐断裂带是一个大型走滑断裂带,纵贯中国东部,延伸长度可达3600ikm(朱光等,2001),中国东部大盆地(如渤海湾盆地和胶莱盆地)的构造-沉积演化自白垩纪以来一直受其控制。

灵山岛位于青岛市西南约50ikm处,处于胶莱盆地内(图 1-A),属构造活跃区,地震频繁。早白垩世,胶莱盆地因断陷作用形成,研究区快速下降,发育深水沉积(暗色泥页岩和浊积岩)、三角洲沉积及与(沉)火山岩相关的河流、湖泊沉积组合,覆盖了灵山岛周缘大部分地区(图 1-B)。火山岩主要为纯凝灰岩层、凝灰质泥岩与湖相泥岩混合层及(沉)火山角砾岩,其中灰白色的纯凝灰岩位于中部,是一个很好的标志层,将下白垩统碎屑岩分为2种岩性组合: 下部为细粒沉积,上部为粗粒沉积。上部沉积以洋礁洞和南、北背来石剖面为典型代表(图2),沉积于河流—三角洲—湖泊环境,伴有风暴岩发育(钟建华等,2016)。下部沉积以造船厂灯塔剖面为代表(图 1-B),被认为沉积于三角洲—湖泊环境(钟建华,2012),也有学者认为其是典型的浊积岩沉积(吕洪波等,2013)。由于下段不属于本次研究的范畴,故不详细介绍。周瑶琪等(2015)对中部的火山岩进行了同位素测年,时间为120iMa,李守军等(2016)在这套地层中发现了热河动物群分子,均表明这套地层的形成时代为早白垩世。此外,吕洪波等(2013)、邵珠福等(2014)、葛毓柱等(2015)、葛毓柱和钟建华(2017)、钟建华等(2016,2018)、王安东等(2014)及周瑶琪等(2015)也对这套碎屑岩的岩石学特征和沉积环境等进行了较深入的研究。

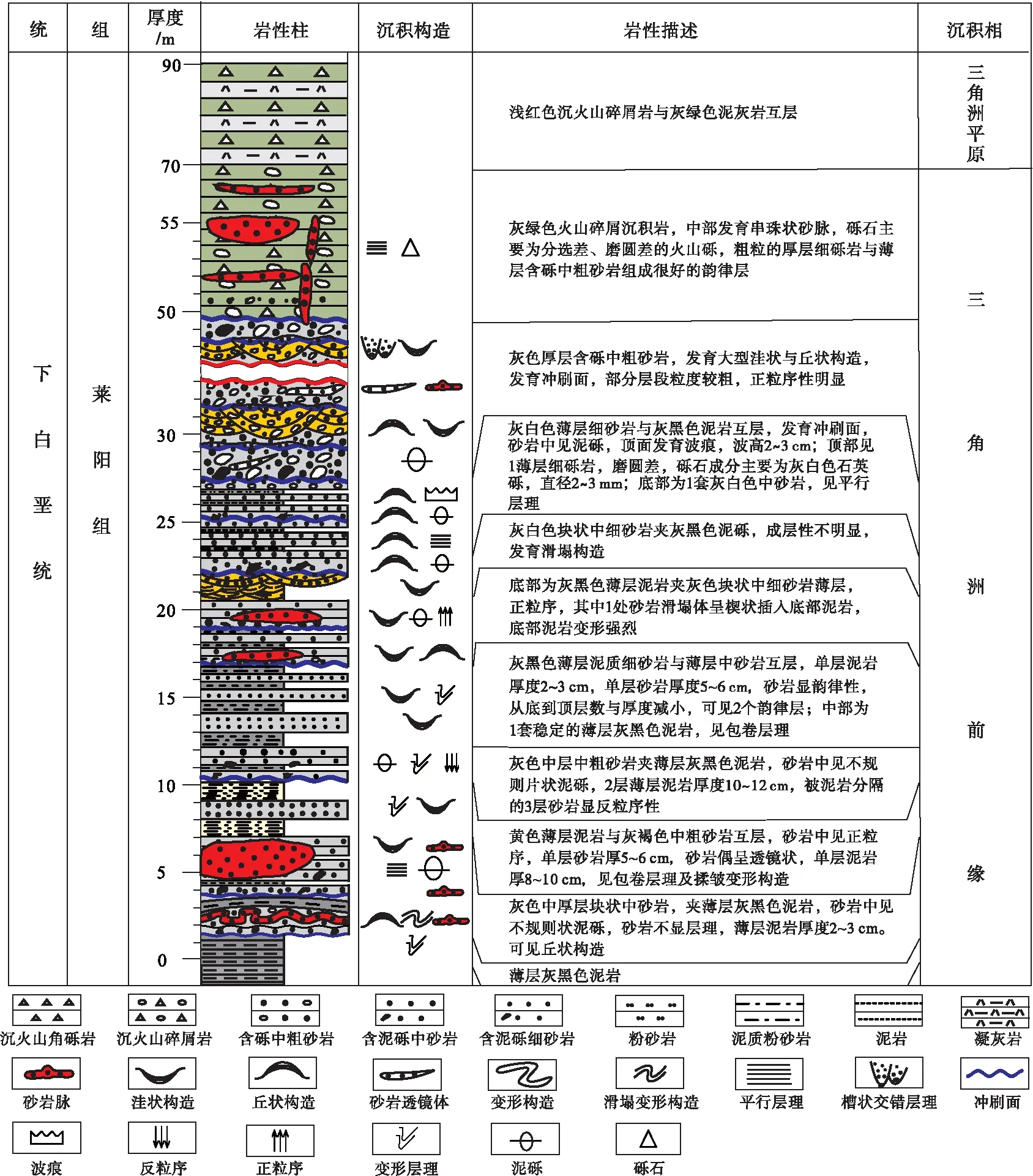

图 2 山东灵山岛北背来石剖面下白垩统莱阳组综合岩性柱状图Fig.2 Lithologic column of the Lower Cretaceous Laiyang Formation from northern Beilaishi section in Lingshan Island of Shandong Province

3 砂脉的岩石学特征

灵山岛北背来石剖面发育了大量砂脉(图 2),密度之大实属罕见。依据与地层的交切关系,北背来石砂脉可分为顺层砂脉和非顺层砂脉2类。

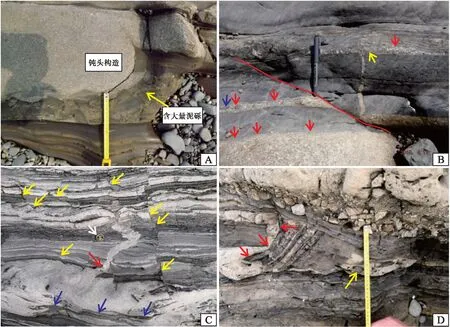

A—大型的顺层砂脉,厚约2.8im,宽12.00im左右(最大退潮时的可见最大宽度),左端伸入海里无法测量实际长度;层状,顺层,顶底面参差不齐,非自然沉积边界;顶面有类层理构造,系砂脉侵入形成的流面,含大量直径10~20icm的椭圆形泥砾,泥砾的长轴顺层面分布;底面呈断层接触;内部发育多条次级界面,系不同期砂脉侵入形成的边界;黄虚线后为沉火山岩。B—图A中的黄框放大,可见砂脉边缘与围岩的接触呈断层式,边缘发育了大量近竖直的节理,视为砂侵入形成的面理,其中还有黄褐色泥砾,是砂脉侵入捕获的;砂脉内发育多个次级的界面,为细砂脉多次侵入形成的;黄色虚线内可见不规则砂脉与灰黑色泥团块混合,揭示了砂侵入泥的相互作用。C—顺层砂脉,砂脉的强烈挤入撕裂了顶部的泥层,沿接触面又捕获了撕裂的细小泥砾;一部分砂挤入到顶部的泥岩中(红色箭头),穿过了泥岩层或者顺层理挤入(厘米级厚,左侧的红色箭头指示的2处非常明显);在砂脉的下部有1条宽2~3icm、长40余厘米的长条状泥砾脉,该泥砾左端(2个白色箭头所指的部分)明显是与上部的泥岩薄层相连的,是在砂脉的侵入过程中被撕裂拉断的。D—顺层砂脉,含大量黑色泥砾,面积比超过60%;含4种泥岩碎屑: (1)长条状泥砾,宽度2icm、长度超过30icm,长宽比大于15;(2)形态复杂的泥砾,边缘多参差不齐,甚至发育尖锐的凸起(蓝色箭头),有的泥砾又呈浑圆状(黄色箭头);(3)内部具有变形层理的较大泥砾,伴生的细泥岩 碎片从较大的碎屑上剥落下来;(4)具有明显右倾排列优势的泥砾(绿色椭圆),揭示自右向左的流动图 3 山东灵山岛北背来石剖面下白垩统莱阳组顺层砂脉特征Fig.3 Sills of the Lower Cretaceous Laiyang Formation from northern Beilaishi section in Lingshan Island of Shandong Province

3.1 顺层砂脉

在国外,顺层砂脉有一个专属名词: “sill”(Peterson, 1968; Hiscotf, 1979; Winslow, 1983)。由于中文目前没有对应的词汇,所以笔者用“顺层砂脉”这个词代替。灵山岛北背来石下白垩统顺层砂脉极为发育,但过去一直未得到确认,主要原因是其与经典的砂脉不同,即它们不是垂直或斜交岩层发育,而是顺着岩层发育,故容易与正常沉积层混淆。

研究区顺层砂脉(图3)的主要特点表现为: (1)呈顺层板片状,长宽比大于5。砂脉一般宽数十厘米,长数米到十余米,最薄处不足1icm,一般厚数十厘米,最厚可达2.8im,退潮时可见最大长度超过12im(图 3-A,3-B)。(2)以灰色或灰白色细砂岩为主,分选很好;围岩多为黑色泥页岩(图 3-D),推测侵位发生在较深水环境中,黑色泥岩圈闭了底部流体,形成超压,为液化砂上侵提供了动力。(3)常含深灰黑—黑色泥砾(图 3-C,3-D),直径为数毫米到20~30icm,多集中在2~3icm之间,长轴多顺层面分布或呈右倾叠瓦状(图 3-D),指示液化砂自南向北流动(深水向浅水)。泥砾多沿侵蚀底界面分布,有的砂脉中泥砾有4种类型(图 3-D),包括规则的长条状泥砾、形态复杂的不规则泥砾、内部具有变形层理的较大泥砾和具有明显右倾排列的泥砾,这可能揭示了泥砾的形成过程。(4)砂脉的顶、底界面普遍参差不齐(图 3),具侵入接触特点;(5)有时可见钝头构造(图 4-A);(6)多与软沉积物变形构造共生(葛毓柱等,2015;钟建华等,2016;2018)。

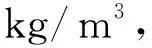

A—顺层砂脉,灰色中粗砂岩,块状,右侧钝头构造非常明显,泥岩挤入砂脉中,底部有大量泥砾。B—砂脉和垂直砂脉,由黄褐色中粗砂岩组成,垂直砂脉顶部为蘑菇伞状砂层(黄色箭头),砂来自于底部的顺层砂脉(白色箭头);顺层砂脉不易识别,但在岩石学特点上与垂直砂脉相同,顶底面为侵入削截关系(红色箭头);砂脉中有少量泥砾(蓝色箭头),底部的顺层砂脉有大量毫米级泥屑,厘米级厚的顺层砂脉被一微型同沉积断层切断(红色实线,为了观察到断层,红实线下移了),在右侧连接到了倾斜砂脉上(黄色箭头)。C—顺层砂脉与倾斜砂脉相连,岩性为灰白色细粉砂岩,分选很好,但底部较大砂脉含条带状黑色泥砾;底部的较宽砂脉顶底面均参差不齐,近垂直的砂脉物质来源于此砂脉(红色箭头),向上灌入上部的一些顺层砂脉中,揭示顺层的灰白色细粉砂条带非沉积纹层;右侧发育1个微型的同沉积断层(黄色箭头);底部有1个狭长的泥砾(蓝色箭头),是底部泥岩拆离的结果,没有明显的位移。D—复杂形态的砂脉,左侧的砂脉呈折线产出于灰色泥岩中(红色箭头);中部的顺层细脉形态极不规则,内部结构复杂,似乎还含1个直径2icm左右的砾石; 顶部为1个较大的顺层砂脉图 4 山东灵山岛北背来石剖面下白垩统莱阳组小型顺层砂脉和非顺层砂脉Fig.4 Several small-scale sills and dikes of the Lower Cretaceous Laiyang Formation from northern Beilaishi section in Lingshan Island of Shandong Province

3.2 非顺层砂脉的特点

包括垂直、倾斜和团块状等不定形砂脉、砂团或砂块,与层面的接触关系极为复杂(图 4-C,4-D)。垂直砂脉偶见(图 4-B),但规模极小,宽度多在1~3icm以内,高度多在10~50icm之间,主要为细砂岩和粉砂岩,偶见细砾岩。倾斜砂脉相对垂直砂脉而言较多(图 4-C),岩性也主要是粉砂岩和细砂岩,脉宽多在1icm以下,高度在20~30icm之间。团块状的砂脉比较多见,规模多在数十厘米,以细砂岩为主,常含泥砾,边界形态和与围岩的接触关系极为复杂。肠状砂脉也可以见到,以倾斜产出为主,规模极小,宽度多为1~2icm,高度20~30icm,岩性主要为中细砂。这种肠状形态可能与压实作用有关,因此可根据肠状砂脉形态计算压实率(杨冠群等,2017)。

值得指出的是, 在北背来石剖面的顺层砂脉有很多层, 最清晰的至少有4层, 厚度达2im多, 图 4-A、 4-B仅是最上部的一层。 这4层顺层厚层砂脉究竟是1次形成的还是分4次形成, 尚需进一步研究。

4 顺层砂脉的形成动力学分析

砂脉的形成过程是一个复杂的动力学过程。地下充填型砂脉的形成过程是液化砂在高压流体的驱动下向压力较小的地方运移,最终在压力均衡的地方停留下来形成砂脉。因此,探讨砂脉形成动力学和再现砂脉的形成过程是非常有意义的一项工作,同时也是难度较大的一项工作。

4.1 砂脉的形成条件分析

砂脉的形成需要围岩发生裂缝和液化砂上侵充填裂缝这2个条件,所以裂缝是形成砂脉的关键因素。裂缝的成因机制有2种: 第1种是液化砂发育之前已存在的裂缝,如先期形成的构造节理、岩浆收缩节理或其他节理等;第2种是砂脉发育时由超高压流体压裂形成的准同期裂缝。灵山岛北背来石剖面主要发育不规则中大型砂脉,推测以第2种方式形成裂缝的可能性最大。

通常,在距地表数米范围内形成顺层或水平砂脉(sill),而在地下深部容易形成垂直砂脉(dike)和与水平砂脉有关的网状碎屑注入体。因此,从形成动力学上来说,形成不规则大型砂脉的前提是垂向应力小于流体压力(Andrew and Mario,2017)。假若一个盆地没有水平构造应力作用,那么最大主应力(σ1)就是上覆沉积物的重力,其一般垂直于水平面或层面,而这时水平方向的主应力(σh)则为最小主应力(σ3)和中间主应力(σ2),一般两者相等(σ2=σ3)。在这种力学条件下,形成垂直砂脉时携砂的流体压力(Pf)必须大于水平应力(σh)和围岩在水平方向上的抗拉强度(Th)(Delaneyetal., 1986;Price and Cosgrove, 1990),即:

Pf>σh+Th

(1)

形成顺层砂脉时, 则要求携砂流体的压力必须超过垂直应力(σv)和垂直于层理的张应力(Tv, 地层沿水平方向撕裂的力)(Priceetal., 1990), 即:

Pf>σv+Tv

(2)

4.2 力学计算

4.2.1 力学模型的建立

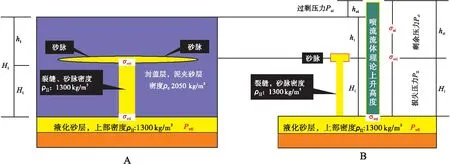

笔者根据露头观察和剖面测量结果,建立了1个包括4层液化砂层和4层液化砂脉的物理模型(图 5-A)和力学模型(图 5-B),主要的参数都标注在该模型中。公式(2)中的垂直应力可以看成是上覆地层形成的压应力(σv)。撕裂地层的张应力(Tv)不好确定,但由于侵入未固结的泥中(证据: 泥屑呈撕裂碎片状和具有变形层理表明其是在未固结的状态下被捕获到液化砂中的),所以在含水的条件下张应力(Tv)不会很大,假定为0。而从砂脉中含有大量泥砾还可以看出,液化砂体水平侵位遭受到上下地层的摩擦阻力不可忽视,且这个摩擦阻力不是抗张强度(tensile strength),其随着顺层砂脉向里挤入的深度加大而越来越大,但到目前为止还没有学者意识到这一点,更没有专家提出过有效的计算公式。

4.2.2 垂向应力

液化前:

σv=Pf+σe

(3)

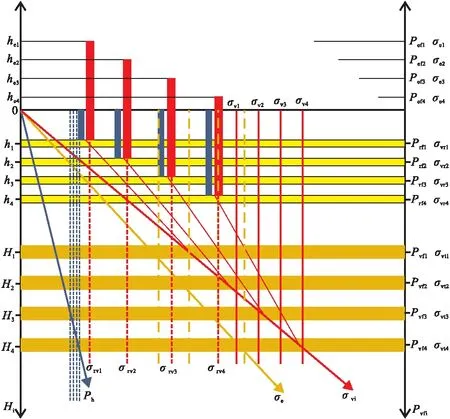

从 图 5 和图 6可以看出,液化后颗粒失去支撑,有效应力σe=0。上覆盖层的重量完全由流体承担,因此,在任意深度Hi的液化流体超压(Pfi)等于σvi,即ρtgHti。

从图 5-B可知Hti为:

Hti=Hi+hi

(4)

将公式(4)带入公式(3),得:

σvi=Pvfi=ρtgHti=2050×g(Hi+hi)

由于砂层液化要求的最小超压必须大于上部地层形成的有效应力(σv)和流体形成的静压力(Ph), 即要大于ρtgHti, 而上述计算获得的Pvfi都只是等于液化层上覆地层重力形成的垂向应力(ρtHti), 所以地震的扰动是必须的, 但地震扰动的叠加应力有多大, 在灵山岛还很难确定, 暂不讨论。 由于研究区已经发育了大量中大型顺层砂脉, 所以可以确定当时一定发生了地震扰动。 一旦被地震扰动液化后, 液化砂层中的流体就处于超压状态。

沉积物被埋藏之后,其应力状态为竖直方向为最大主应力(σ1),而2个水平方向则为最小主应力方向(σ2=σ3)。由于岩石(或沉积物)的抗拉强度较小,所以一般认为典型的岩石(或沉积物)竖直破裂(垂直裂缝)一般发生在垂直应力0.7~0.8的时候(Lorenzetal., 1991)。对于未固结和松散的砂泥层来说,水平方向上的抗拉强度则更小,所以竖直方向上的裂缝(烟囱)极易形成,故液化发生后无须再叠加地震形成的超压,完全可以靠液化后的自身超压形成裂缝,使液化砂向压力较小的上部运移(图 5-A)。由于砂液化后σ1=σvi=ρtgHti,所以,液化砂向上运移完全可以从 图 6 中的Pvfi红线上的压力出发,而这条红色的出发线正是上覆地层的形成的垂向应力(σvi)。

A—物理模型;B—力学模型。Ht—砂层液化的深度;Hi—液化砂侵位高度;hi—液化砂侵位深度;hri—液化砂理论的上升高度,又称剩余高度;ρll—分异后的液化砂层的上层密度,为1300ikg/m3;ρt—液化砂上部盖层的密度,为2050ikg/m3;σvti—液化砂层在Hi深度的垂向应力;Pvfi—液化砂侵位到hi深度的剩余压力;σvri—液化砂侵位到hi深度下的垂直剩余应力;Pefi—液化砂喷出地表的过剩压力; σei—液化砂喷出地表的过剩应力图 5 液化砂层、上覆地层和喷流之间的关系示意图Fig.5 Relationships among liquefaction fluid, liquefaction fluid and overlying strata through which liquefied sand penetrates horizontally

水平橙色条带表示不同深度(Hi)液化砂层;水平黄色条带表示不同深度(hi)的砂脉。Ph—流体的静水压力;σe—有效应力;σvti—液化砂层在Hi深度的总垂向应力;Pvfi—液化砂侵位到hi深度的剩余压力;σvri—液化砂侵位到hi深度下的垂直剩余应力;Pefi—液化砂喷出地表的过剩压力;σei—液化砂喷出地表的过剩应力;随着液化深度的增加,液化砂超压也越大,可以形成较深的顺层砂脉。 竖直橙色虚线表示液化流体理论上的贯穿深度的压力值图 6 未叠加地震冲击力时顺层砂脉在不同深度(Hi)的应力状态Fig.6 Sketch for pressure and stress state in different depth hydrostatic pressure without superimposed seismic vibration

4.2.3 流体超压

A—大型砂火山口和内部液化砂层,深0.2~1.0im;B—液化砂喷出地表。注意喷流柱后面的大量喷出水汇集成“河”,均揭示了喷流含水极高。图片均引自网易新闻,网址为https://dy.163.com/article/DJDA9O6H0525TC5F.htm图 7 松原地震(2018年5月)液化砂和液化喷流Fig.7 Songyuan earthquake liquefaction sand and liquefaction eruption in May 2018

虽然Lonergan等(2000)研究了液化砂体向上侵入的突破高度和建立了相关公式(原文公式12),但是从其论文的 图 9 中看不出顺层砂脉与突破高度之间有何联系。所以笔者要探讨一下液化砂脉深度、液化砂向上运移形成顺层砂脉的高度与顺层砂脉上部地层厚度之间的关系。

假设在液化砂层中插入了一根管子(图 5-B),于是液化流体可以沿管子自由上升,其底部的压力应该等于液化层的流体压力(Pvfi),也是管子底部的流体垂向压力或应力(σvi)(图 5;图 6)。因此,可以通过静水等压原理来计算(图 5;图 6),有:

σvi=Pvfi

(5)

把相关值带入公式(5),得:

2050g(Hi+hi)=1300g(Hi+hi+hei)

从 图 5 和图 6又知,(Hi+hi)=Ht,因此有,

hei=0.5769Ht

(6)

从该计算结果可以看出,液化深度越大喷流柱的过剩高度也越大。而液化流体的过剩压力越大,液化流体的侵位能力也越强。

4.2.4 张应力

再从公式(2)的角度来讨论。因为在盖层被撕裂的高度Hi处,必须有:

ρllghri(Prl)>ρtghi+Tv

(7)

可以从2个角度进行计算: 一是把Tv看作0;二是把Tv设定成一系列值。本次设定为0。

由于砂液化和侵入是发生在未固结的松散状态,可以认为砂顺层侵入撕裂力Tv=0,所以又有,

ρllghri(Prl)>ρtghi

再把相关值带入,又由于hri=hev+hi,把(6)带入上式,得:

Hi>0

该结果说明液化砂层的侵位高度可以发生在液化砂层的任何高度,故能够在液化砂层之上的任何高度看到顺层砂脉。所以,研究区中发现的4层砂脉可能是1个液化层在1次侵位时形成的。

上述结果是没有考虑泥砂层在沿水平方向的撕裂力,如果有一定压实和胶结,Hi的侵位高度就会加大。从砂脉中含大量泥砾看,液化砂体在顺层侵入的时候对顶底泥层的撕裂会产生很大的阻力,所以不是一个简单的撕裂力(Tv)的问题,Hi还会加大,液化砂体的侵位会更浅。

4.2.5 水平阻力

前已叙述,砂脉中有围岩掉落下来的泥砾,表明液化砂体在侵入时与顶底的泥页层发生了作用,液化砂体在侵位时切刮了顶底的泥页层,揭示了泥页层也对液化砂体侵位形成了阻力。所以除了Tv外,液化砂体侵位还有1个顺液化砂体侵入方向的水平阻力。这个阻力存在于顶、底面,可以简化为面与面之间的摩擦作用,采用公式:

fs=μSN

(8)

其中fs是摩擦力;μ是摩擦系数;S是接触面积;N为垂直应力。因为是求应力,可以把上式除以面积S,再因为是剪应力,所以有,

τf=μP

(9)

式中τf为液化砂顺层侵位时顶底面的剪应力,μ为简化的摩擦系数;P为上覆沉积层的单位重力(压强)ρtghi。于是有:

τf=μρtghi

(10)

于是,公式(2)可以写成:

Pf>σv+Tv+τf

(11)

由于顶、底的泥是松散状态,所以Tv=0,于是(11)式写成:

Pf>σv+τf

(12)

把(10)代入(12),再把σvi=ρtghi代入上式,整理得:

Pfi>(1+μ)ρtghi

(13)

由于μ不好确定,我们称之为待定。可以做一系列假设,以0.01为间距,把μ从0.01一直增加到0.20。所以,从公式(13)可知,在液化砂体侵位原来相同的深度(hi)或高度(Hi),需要的压力就更大。如果液化砂层深度(Ht)一定,那么因为有泥页层的阻挡液化砂层的侵位就会更浅。

文中获得的剩余压力、侵位深度及砂脉上覆地层厚度等参数具有重要的地质意义,揭示了水平或顺层砂脉的形成动力学与动力环境,尤其是砂脉的液化深度与侵位深度之间的关系。从 图 5 和图 6还可以看出,砂脉侵位越深其侵位压力就越大,其液化砂库也越深;反之相反。根据这个规律可以在知道用一两个参数来推测其他参数,帮助深化对砂脉侵位环境和动力的深入认识。

从文中建立的模式和动力分析结果看,形成水平砂脉是比较容易的。但是,要形成尺度较大的水平砂脉难度就比较大,因为液化砂体在向水平方向扩展时阻力会越来越大,液化流体的压力差会越来越小,所以液化流体沿层贯穿到一定深度就会终止,如果液化砂体的深度不大,很难形成分布很广的大型水平砂脉。又可以反推,大型砂脉是由深度很大的液化砂层形成的,进而推测北海油田大型砂脉是在很深的液化深度下形成的。

5 结论

1)灵山岛北背来石剖面发育了大量顺层砂脉和少量倾斜和垂直砂脉,顺层砂脉一般厚数十厘米,最厚可达2.8im,宽数米到12.0im左右(因海水未见北端),绝大部分为呈浅灰色、均匀块状、分选很好(不考虑泥砾时)的细砂岩和粉砂岩,揭示了液化砂体的来源是一些分选好的细砂岩、粉砂岩。

2)砂脉的顶、底面为非自然沉积界面,而是一种非常明显的侵入削截界面。这2个界面是明显区别于沉积砂层的关键依据,尤其是砂脉的上部界面。从这2个界面凹凸不平和界面附近含大量泥砾看,液化砂体在顺层侵入时对顶、底泥页层有很大的侵蚀作用,液化砂体在侵入过程中消耗了很大的压力,使得侵位变浅。由于液化砂体沿层侵入会受到侵入层顶底的阻抗,所以形成大砂脉需要很大的剩余压力,而只有液化深度很大才能产生很大的剩余压力。因此,形成大砂脉的液化砂层深度都很大。

3)建立了非地震条件下顺层砂脉侵入的物理模型和动力学模型,指出了液化砂层的深度与侵位深度和上覆沉积层厚度之间的关系。

本研究成果是在对灵山岛多年考察的基础上得出的,但并不意味其是一个成熟的成果。然而,毋庸置疑的是,对顺层砂脉的研究具有重要的意义,因为北海油田的一些油藏就是由顺层砂脉形成的,近期笔者对大庆长垣—龙虎泡大安阶地北部以西的龙虎泡斜坡萨葡油层的研究发现了也有许多顺层砂脉含油。总之,国内在这方面的研究还处于空白阶段,有必要迎头赶上,一方面缩小中国在这方面与国外的差距,另一方面也可以为中国的石油工业服务。

致谢中国石油大学(北京)的冯增昭教授一直关心我们的软沉积物变形构造研究,匿名评审专家提出了宝贵的修改意见,在此一并致谢!