南海北部深海盆地上中新统浊积砂体物源分析*

2020-08-10周俊燊乔培军崔宇驰侯元立杨逸凯

周俊燊 邵 磊 乔培军 崔宇驰 孙 珍 侯元立 杨逸凯

1 同济大学海洋地质国家重点实验室,上海 200092 2 中国科学院南海海洋研究所边缘海地质重点实验室,广东广州 510301

1 概述

南海是西太平洋面积最大的边缘海,南海北部近邻华南大陆及中南半岛,是陆源沉积物的重要汇聚区,新生代以来接受了厚达万米的沉积。南海北部深水区发育北侧珠江峡谷体系与西侧中央峡谷水道两大峡谷体系,沉积作用十分活跃。北侧珠江峡谷体系由一系列沿南海北部陆坡相互平行的峡谷水道组成,在陆坡下部汇聚为大型峡谷——珠江大峡谷(马本俊,2017),连通到深海洋盆,把珠江来源沉积物沿陆坡向深海盆地输送。庞雄等(2007)研究表明,渐新世末白云运动之后,南海北部陆架坡折带从白云凹陷南部快速迁移至白云凹陷北部,白云凹陷沉积环境由浅海陆架环境转为深海环境(邵磊等,2009;Maetal., 2019)。珠江峡谷体系也自中新世逐步形成,在构造活动、海平面变化以及海洋动力的影响下,峡谷内重力流频发,形成了一系列浊流沉积地貌(陈慧等,2015;马本俊,2017),是南海东部深水区油气勘探的重点地区。近年来南海西部沉积学研究也获得突破性进展(韩喜彬等,2010;解习农等,2012;苏明等,2013,2014;陈国俊等,2015;Cuietal., 2019;邵磊等,2019),发现南海西部琼东南盆地自晚中新世以来发育有大规模的中央峡谷,把南海西部沉积物以重力流的形式从西向东搬运到南海西北次海盆。琼东南盆地水体具有东深西浅的特征,西侧在始新世为暴露剥蚀区,向东地形逐步降低,发育了东西向发育的“昆莺琼古河流”,晚中新世发育的中央峡谷为该河流的残余(Shaoetal., 2019;邵磊等,2019)。近年来,中海油湛江分公司在琼东南盆地昆莺琼古河流体系中连续发现一系列千亿方的大型深水气田,显示其巨大的油气勘探潜力。因此,准确揭示南海北部的沉积环境及源汇关系不仅在沉积学研究上具有重要的理论意义,还对该地区的油气勘探开发具有巨大的应用价值。

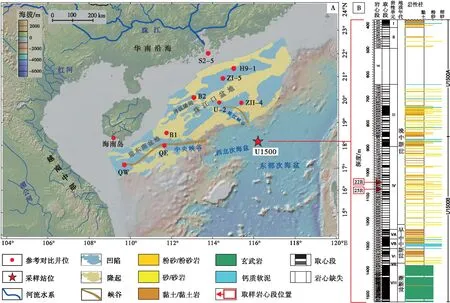

图 1 南海北部U1500站位置(A)及其岩性-地层柱状图(B)(据Stock et al., 2018; 修改)Fig.1 Location map of Site U1500 in northern South China Sea (A), and its lithostratigraphic column(B)(modified from Stock et al., 2018)

国际大洋钻探计划(IODP)2017年在南海进行了367/368航次,共完成7个站位的钻探,其中在U1499、U1500等多个站位均发现晚中新世厚达数百米的深海相浊积砂体。U1500站位于南海北部洋陆转换带洋壳一侧,西北次海盆与东部次海盆交汇区域(图 1),在U1500站(水深3802im)钻遇的上中新统砂层生物地层学时代为10—8.5iMa,由深绿色—深灰色砂层与深褐色—深灰色细砂、粉砂和黏土互层产出,每个层段具正粒序,发育平行层理、交错层理以及叠瓦状泄水构造,为浊流沉积的产物(Stocketal., 2018)。由于浊积砂层的存在,造成该井段取心率较低(图 1-B;Stocketal.,2018)。这样大规模深海浊积岩的发现在南海地区尚属首次,为南海深海沉积学源汇对比研究提供了极佳的研究素材。

本研究将通过沉积物碎屑锆石U-Pb年龄谱系对比分析方法,探讨南海北部IODP航次U1500站上中新统巨厚浊积砂体沉积物来源,为深刻理解南海北部晚中新世以来深海盆地沉积物搬运充填过程提供依据。

2 样品与方法

大洋钻探367航次U1500站共完成A和B 2个钻孔。本次样品取自B钻孔(18°18.2707′N,116°13.1951′E,井位水深3802im,钻深1530im)。根据航次报告的结果,该井底部钻遇渐新世洋壳玄武岩基底,基底之上为下中新统—中中新统黏土质与砂质沉积互层,上中新统砂层夹粉砂与黏土沉积(图 1-B);由于砂质大量发育,固结程度差,造成钻井取心率低于10%(Stocketal., 2018)。所取样品位于U1500站B钻孔上中新统Ⅳ岩性单元(892.4~1233.3im),以深灰色砂层为主、夹深绿色黏土及粉砂层为特征,在部分层段中黏土层呈红棕色,与深绿灰色和棕灰色砂层形成互层,砂岩层段碎屑颗粒以长石和石英为主(Stocketal., 2018)。根据古生物地层学结果,该钻孔渐新统到下中新统取心井段编号为56R到46R,中中新统与上中新统的界线在44R到40R岩心段之间(图 1-B;Stocketal., 2018)。本研究涉及的2个样品分别取自B孔的22R(深度1045im)和25R(深度1075im)取心段(图 1-B),取心段中发现了钙质超微化石Discoasterbollii的末现面,在NN10化石带之内,时代约为9.21iMa(Stocketal., 2018),为晚中新世砂质沉积物。

样品经机械性粉碎至40~80目,淘洗、电磁选和重液分选后,最后在双目镜下挑选出大约400~600颗锆石。随后,在同济大学海洋地质国家重点实验室进行制靶工作。在双目镜下随机选取250颗左右的锆石粘在双面胶上,用无色透明的环氧树脂固定,待环氧树脂固化以后将锆石抛光,使其内部结构剖面充分暴露。然后对锆石靶样进行阴极发光图像采集,观察锆石内部结构,用阴极发光(CL)图像来定位(20~30iμm)锆石振荡环带的分析点。锆石U-Pb同位素测年是在同济大学海洋地质国家重点实验室利用LA-ICP-MS分析完成。激光剥蚀系统为New Wave 213inm,ICP-MS型号为Thermo Elemental X-Series。激光剥蚀过程中采用氦气作载气、氩气为补偿气以调节灵敏度。激光斑束大小和剥蚀频率分别选用30iμm和10iHz。测试过程中,空白信号时长为20 s,样品信号时长为50 s。U-Pb同位素定年中采用锆石标准91500(1065.4±0.3iMa)作外标进行同位素分馏校正,每分析7个样品点,测试2次91500标样。同时,采用锆石标准Pleovice(337.1±0.4iMa)来监测分析结果的精确度。对分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、仪器灵敏度漂移校正及U-Th-Pb同位素比值和年龄计算)采用软件ICPMSDataCal,计算得出U-Th-Pb同位素比值和年龄采用Andersen(2002)的方法进行普通Pb校正。锆石年龄小于1000iMa时使用206Pb/238U年龄,锆石年龄大于1000iMa时使用207Pb/206Pb 年龄。年龄谐和图的绘制采用软件Isoplot完成。本研究碎屑锆石数据和其他已发表数据使用DensityPlotter 制图。

3 潜在源区碎屑锆石年龄谱系特征

南海北部深海盆地沉积物主要源自陆架浅水区沉积物的再次搬运。由于南海北部存在珠江、红河等大型河流,以及海南岛、东沙隆起等局部隆起区,均可以为深水区提供沉积物。因此,U1500站上中新统厚层砂质沉积物可能的沉积物来源,包括南海北部大陆架—大陆坡上的珠江物源、南海西部经琼东南盆地向东输送的物源以及包含海南岛在内的盆地内局部隆起基底。南海东北部的台湾岛在6.5iMa左右开始隆生出露海面(Huangetal., 2000;黄奇瑜,2017),晚于U1500站厚层砂质沉积物形成的时间,故排除其为本地区提供物源的可能性。同样,东沙隆起区在晚中新世已经完全淹没在海下,成为南海北部沉积区的一部分(林长松等,2006),也无法为U1500站提供沉积物。因此,U1500站上中新统厚层砂质沉积物潜在的沉积物来源包括南海北部珠江物源、南海西部物源以及海南岛等基底隆生区。根据已发表的研究成果,对这些潜在物源区碎屑锆石数据进行汇总整理,为系统讨论U1500站沉积物来源提供对比依据。

3.1 南海北部珠江物源碎屑锆石年龄谱系特征

珠江是南海北部最大的河流,其沉积物主要堆积在南海北部珠江口盆地。选取珠一坳陷ZⅠ-5(Shaoetal., 2019)和H9-1(Caoetal., 2018),珠二坳陷U-2和ZⅡ-4(Shaoetal., 2019)4口探井的中新世珠江三角洲样品以及现代珠江三角洲沉积物样品(样品编号: S2-5)(Zhongetal., 2017)进行对比分析。

珠江现代三角洲沉积物碎屑锆石年龄谱以显著的燕山期主峰(157iMa)、印支期次峰(243iMa)、明显的加里东期次峰(434iMa)和一系列元古代—太古代锆石为特征(图 2-c)。珠江口盆地珠一坳陷ZⅠ-5井下中新统样品碎屑锆石年龄以燕山期155iMa为主峰,附带印支期200iMa左右不明显的峰,加里东期425iMa锆石年龄峰明显,晋宁期910iMa锆石峰分布范围较宽,可见少量2420iMa左右的锆石(图 2-a);珠一坳陷H9-1井中中新统样品碎屑锆石年龄谱系特征和珠一坳陷ZⅠ-5井下中新统样品基本类似,主峰为燕山期(132iMa),印支期223iMa峰占比略高,加里东期428iMa峰略弱并且包含一系列元古代—太古代峰值(图 2-b)。在珠二坳陷,U-2和ZⅡ-4井下中新统样品也具有相似的特征——燕山期(145—155iMa)主峰和200iMa左右的印支期峰,存在加里东期400—440iMa次峰,可见部分元古代—太古代峰值(图 2-d,2-e)。可以看出,中新世以来,珠江口盆地各时期沉积物锆石年龄谱系特征基本一致,与现代珠江三角洲样品基本相同,显示现代珠江流域格架在中新世就基本形成(邵磊等,2019)。

左上角*代表最小锆石年龄;n代表年龄点个数图 2 南海北部U1500站上中新统浊积砂体及其潜在源区碎屑锆石年龄谱系图Fig.2 Detrital zircon U-Pb age spectra of the Upper Miocene turbidite sand-bodies from Site U1500 in northern South China Sea and its potential provenances

3.2 南海西部物源碎屑锆石年龄谱系特征

南海西部物源主要是通过昆莺琼古河流从西向东搬运。本研究选取了南海西部琼东南盆地中央峡谷QE和QW探井上中新统碎屑锆石年龄数据(Caoetal., 2015;Cuietal., 2019)。琼东南盆地中央峡谷西部QW井上中新统沉积物碎屑锆石年龄谱系可见印支期240iMa和加里东期410iMa的显著双峰,含有燕山期145iMa次峰、震旦期760iMa和晋宁期900iMa左右的较弱峰,有少量1790iMa左右和2400iMa左右的元古代锆石(图 2-g)。琼东南盆地中央峡谷东部QE井上中新统碎屑锆石年龄谱系可见印支期230iMa和加里东期420iMa的显著双峰,同样有燕山期(130iMa)次峰和震旦期(780iMa)、晋宁期(900iMa左右)较弱峰,较老的元古代—太古代锆石在1880iMa和2430iMa有少量分布(图 2-h)。可以看出,琼东南盆地中央峡谷晚中新世沉积物从西向东锆石年龄谱系特征的一致性,显示该峡谷充填了来自盆地西侧同一物源的沉积物(姜涛等,2015)。

3.3 海南岛物源碎屑锆石年龄谱系特征

海南岛上大量分布酸性花岗岩,小型河流发育沉积物碎屑锆石年龄特征十分显著(Caoetal., 2015),为突出的燕山期与印支期双峰(95iMa和243iMa),碎屑锆石年龄全部集中在这2个峰附近,几乎不含其他年龄锆石(图 2-f)。

3.4 盆地基底物源锆石年龄谱系特征

珠江口盆地基底主要为酸性—中性岩浆岩(邵磊等,2013),琼东南盆地基底以花岗岩和中性安山岩为主(鲁宝亮等,2011;刘兵等,2012)。琼东南盆地B1井基底样品和珠江口盆地内神狐隆起B2井基底样品的碎屑锆石年龄图谱比较简单,均呈现燕山期145iMa单峰特征(图 2-i,2-l)。

4 结果与讨论

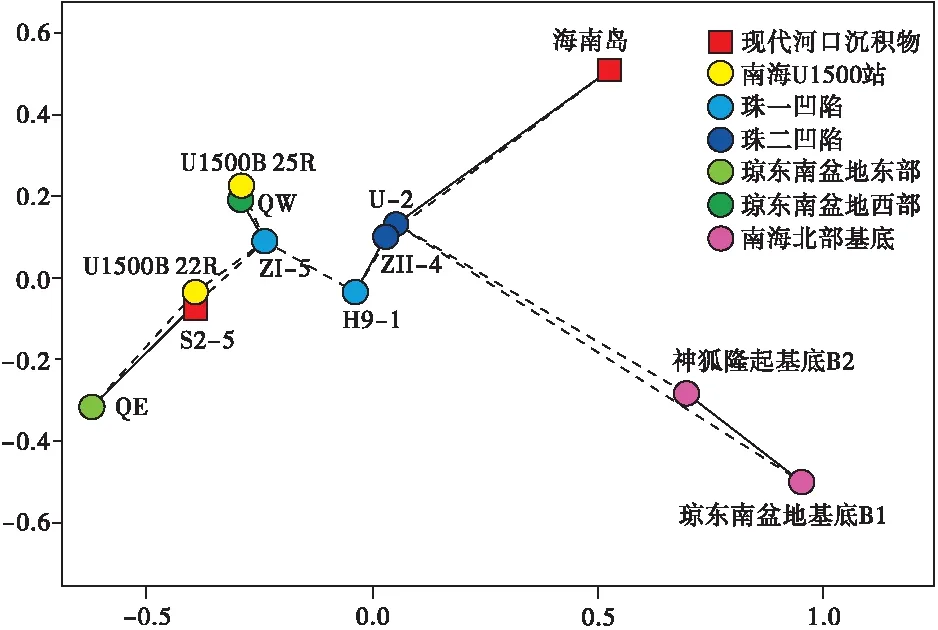

沉积物碎屑锆石直接来自沉积物母岩,年龄谱系特征可以反映沉积物源区的年龄组成特征,尽管存在剥蚀搬运造成锆石颗粒磨损,部分信息丢失改变,使分析结果存在一定误差。但是相对来讲,利用碎屑锆石年龄谱系特征进行沉积物源区分析是目前最有效的物源示踪方法。本研究采用碎屑锆石年龄谱系分布众数图来直观对比沉积物和潜在源区的年龄组成特征,采用多维排列分析方法(MDS)进行亲和类比分析。MDS可以比较样品和潜在源区碎屑锆石年龄分布模式,指出相互间的亲和关系。该方法基于Kolmogorov-Smirnov检验,假设所有样本具有相同的分析不确定度(Vermeesch,2013),在MDS图中,样品根据相似的U-Pb年龄谱进行分组,锆石年龄谱系相似的样品分布较为紧密,而具有不同谱系特征的样品距离较远,图中的横纵坐标没有具体单位,其上的刻度仅表示相关性高的样品,其距离较近,相关性疏远的样品,其距离较远。采用MDS分析与碎屑锆石年龄谱系分布众数图相结合的方法,能够提升物源分析的准确性。

4.1 U1500站碎屑锆石成因类型

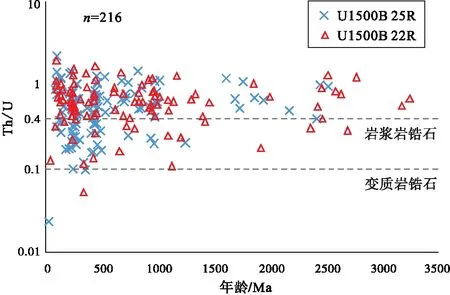

图 3 南海北部U1500站碎屑锆石Th/U值Fig.3 Plots of Th/U ratio of zircon from Site U1500 in northern South China Sea

4.2 U1500站碎屑锆石年龄谱系特征及来源分析

U1500B 22R的碎屑锆石年龄谱系有印支期236iMa主峰(占锆石总量的29%),燕山期113iMa(占锆石总量的17%)、加里东期433iMa(占锆石总量的21%)和晋宁期963iMa(占锆石总量的22%)3个次峰以及少部分元古代—太古代老锆石(1861iMa,2446iMa)(占锆石总量的11%)(图 2-j);U1500B 25R的碎屑锆石年龄谱系主峰呈现双峰型,为印支期243iMa(占锆石总量的28%)和加里东期440iMa(占锆石总量的30%)双峰型,以及燕山期126iMa(占锆石总量的16%)、晋宁期963iMa次峰(占锆石总量的12%),710iMa处峰值比22R明显,此外与22R样品相同,含有少部分元古代—太古代老锆石(1732iMa,2427iMa)(图 2-k)。

图 4 南海北部U1500站与潜在物源区钻孔多维相关性(MDS)锆石年龄谱系分析Fig.4 Multidimentional scaling(MDS)plot of zircon age spectra from Site U1500 in northern South China Sea and other contrastive boreholes in potential source areas

U1500B 22R样品的锆石年龄图谱特征与站位北侧珠江口盆地沉积物锆石年龄比较类似(图 2-j)。珠江口盆地沉积物普遍具有燕山期主峰,以及较明显的印支期峰、加里东峰和晋宁期峰,含有较多老锆石,ZⅠ-5、ZⅡ-4和U-2都在800—900iMa附近呈现峰值,更老的锆石在1800iMa和2500iMa附近出现。珠江来源沉积物另一个典型特征是,燕山期峰值大于印支期峰值,加里东峰值则明显低于印支期峰值;在MDS图中也显示,U1500B 22R与现代珠江三角洲样品S2-5锆石年龄特征非常类似,与珠一坳陷ZⅠ-5、H9-1、珠二坳陷ZⅡ-4、U-2均具有较高关联性(图 4)。但是,U1500B 22R样品与珠江来源沉积物还是存在一定差异。珠江来源的碎屑锆石年龄主峰都为燕山期(132—155iMa),印支期峰与加里东期峰较弱,而U1500B 22R的主峰为印支期236iMa,次峰为燕山期113iMa与加里东期433iMa,其中433iMa加里东峰和晋宁期963iMa峰要比珠江物源更为明显。这种差异显示U1500B 22R沉积物还受到其他物源的影响。位于琼东南盆地中央峡谷的QE和QW都具有相当显著的印支期(230iMa,240iMa)峰,同时加里东期的年龄峰值也紧逼印支期(420iMa,410iMa)峰值(图 2-g,2-h),显示出南海西部昆莺琼古河流物源与南海北部珠江物源存在明显差异。U1500B 22R的印支期236iMa峰值明显受到南海西部物源的影响,与QW有较多的相似性。MDS图显示U1500B 22R除与现代珠江三角洲样品接近外,与琼东南盆地QW较为接近,与QE有关联紧密(图 4)。

U1500Bi25R主峰为显著的印支期和加里东期双峰(243iMa,440iMa),与琼东南盆地QE和QW锆石年龄特征完全一致,双峰相对大小十分接近(图 2-k),是南海西部物源锆石年龄谱系的显著特征,表明其受到南海西部物源的影响很大。在MDS图上U1500B 25R与琼东南盆地西部QW几乎重合,与珠江口盆地样品较为接近,反映出珠江物源与25R样品也有一定联系(图 4)。结合锆石年龄图谱和MDS分析结果,U1500B 25R沉积物来源同22R类似,同南海西部昆莺琼古河流物源与南海北部珠江物源均有密切联系,相对而言,南海西部昆莺琼古河流物源对U1500B 25R样品影响更大。

海南岛物源锆石年龄谱系以较高的印支期243iMa峰和较低的燕山期95iMa峰双峰为特征(图 2-f)。U1500B 22R燕山期113iMa峰在珠江口盆地燕山期峰和琼东南盆地燕山期峰年龄范围内都没有出现,应是海南岛物源95iMa峰与琼东南盆地燕山期峰(130iMa,145iMa)和珠江口盆地燕山期峰(132iMa,157iMa)混合产生的信号。发育自南海西部的昆莺琼古河流把大量越南中部物质从西向东搬运,在沉积物向东输送的过程中,海南岛物源影响逐渐增强,造成年轻的燕山期峰值的出现(张道军等,2017; Cuietal., 2019)。MDS图中海南岛与U1500B 22R和25R相距较远,是由于海南岛样品年龄频谱特征造成的结果,也反映出该分析方法的局限性(图 4)。

基底碎屑锆石年龄特征为燕山期145iMa单峰(图 2-i,2-l),与U1500B样品锆石年龄特征差异较大。MDS图中U1500B样品与基底没有明显关联性(图 4)。由于南海北部盆地基底在晚中新世以来全部淹没海下,被剥蚀搬运的可能性极低,故认为盆地基底为U1500上中新统浊积砂体提供沉积物的可能性较小。

4.3 U1500站浊积砂体搬运沉积过程

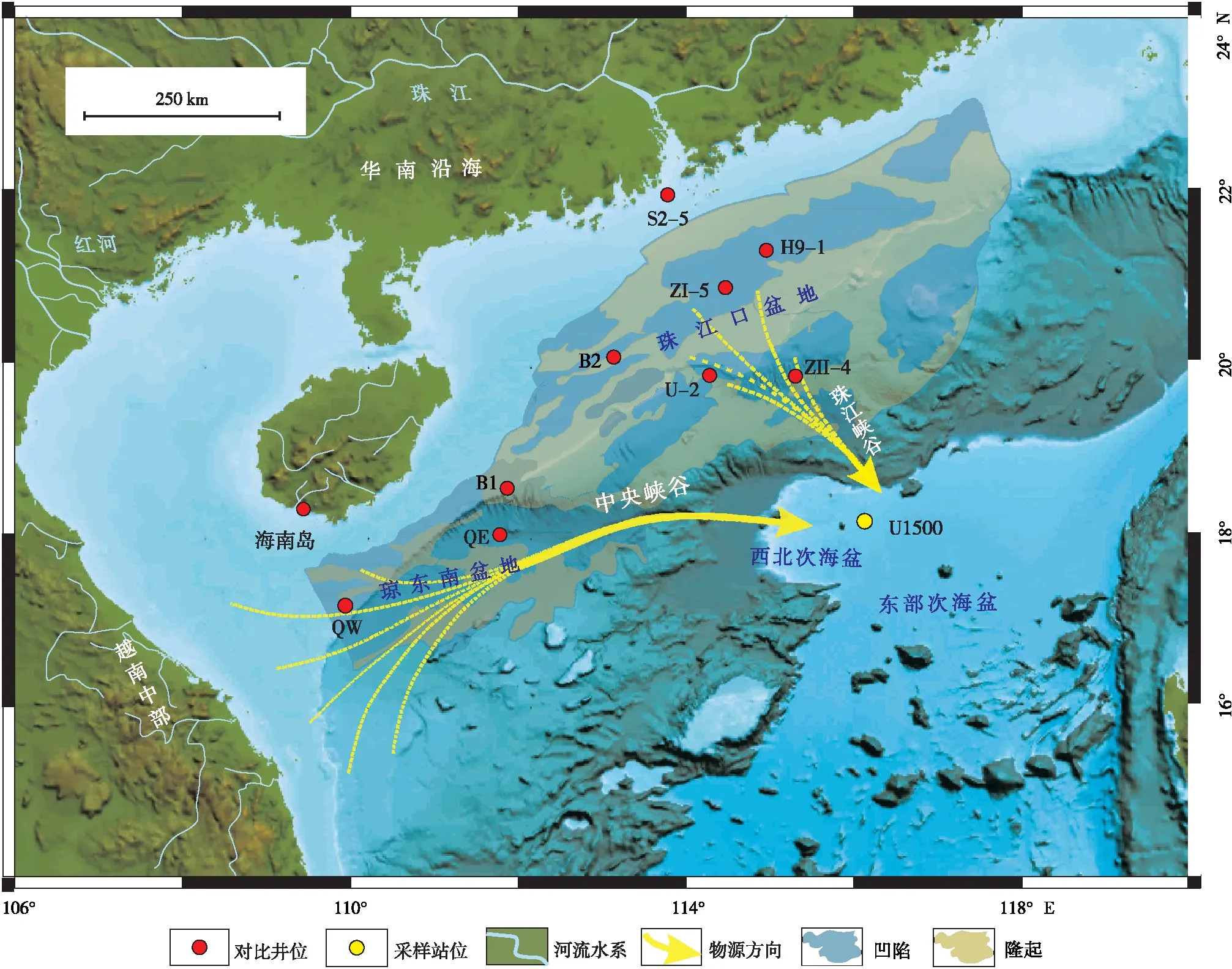

研究显示,U1500站厚达数百米的浊积砂体主要由南海北部珠江和南海西部昆莺琼古河流带来的沉积物混合而成。邵磊等(2019)指出,南海北部大陆边缘西侧始新世开始发育昆莺琼古河,古河从西向东横穿琼东南盆地;渐新世由于南海海盆快速扩张,南海北部海侵范围逐步扩大,琼东南盆地由陆相转为海陆过渡相,到了早中新世琼东南盆地转为浅海—半深海沉积,昆莺琼古河被海水淹没。晚中新世以来琼东南盆地深水区发育的中央峡谷则是昆莺琼古河的残余,把来自越南中部的沉积物向东输送到深海盆地。

图 5 南海北部U1500站上中新统浊积砂体沉积物源示意图Fig.5 Schematic source-to-sink transport model for the Upper Miocene turbidite sand-bodies from Site U1500 in northern South China Sea

古珠江早渐新世已经开始发育,规模较小,流域仅包含华南沿海的花岗岩区(Shaoetal., 2016)。渐新世末—早中新世珠江口盆地南部陆坡坡折位置由白云凹陷南侧变为白云凹陷北侧,珠二坳陷由浅海陆架环境转为半深海—深海环境(庞雄等,2007),这一时期珠江流域面积快速扩大,古珠江向西溯源侵蚀加剧,沉积物输送能力增强。中新世珠江流域面积进一步扩大,进入到云贵高原及扬子地块,为南海北部提供大量沉积物(Caoetal., 2018;Zhangetal., 2020)。同时,珠江口盆地南部发育陆坡峡谷体系,连通到深海洋盆,把珠江来源沉积物以重力流的方式向深水盆地输送。

U1500站上中新统厚层深海浊积砂体正是通过琼东南盆地中央峡谷和珠江峡谷搬运的南海西部和南海北部沉积物混合堆积的产物。南海西部沉积物在浊流搬运作用下,通过横穿琼东南盆地的中央峡谷充填到东部沉积区,南海北部沉积物通过珠江大峡谷,以浊流方式沿陆坡向下搬运至深海盆地,二者在U1500站的深海区交汇形成厚达数百米的浊积砂体(图 5)。

5 结论

通过对大洋钻探IODP367航次U1500B孔上中新统砂体碎屑锆石U-Pb测年结果进行分析,得出以下结论:

1)U1500站浊积砂体碎屑锆石年龄峰值以燕山期(113—126iMa)、印支期(236—243iMa)、加里东期(433—440iMa)和晋宁期(963iMa)为特征,含有少量元古代及太古代锆石,与琼东南盆地和珠江口盆地中新世沉积物碎屑锆石年龄有共同特征。多维排列分析(MDS)结果显示,U1500站22R取心段样品与珠江现代三角洲样品、25R取心段样品与琼东南盆地中央峡谷样品分别接近重合,说明该站位上中新统浊积砂体与珠江口盆地、琼东南盆地关系较为密切,为两者物源混合沉积的产物。

2)南海北部深海盆地内厚达数百米的上中新统砂体为南海北部物源和南海西部物源混合堆积形成。南海西部物源主要源自越南中部,由昆莺琼古河将南海西部沉积物从西向东搬运,琼东南盆地发现的晚中新世以来的中央峡谷为该古河的残余。南海西部陆源输入物形成的浊流沿中央峡谷搬运至南海东部深海盆地。南海北部物源主要为珠江物源,珠江中新世三角洲沉积物以重力流的形式,经南海北部陆坡峡谷体系搬运至深海盆地中,与来自南海西部的沉积物发生混合沉积,形成混合来源的U1500站厚层浊积砂体。