中世日本庄园内的领主关系

——以在地领主与庄园领主关系为中心

2020-08-10陈宇

陈 宇

(湖北大学 历史文化学院,湖北 武汉 430062)

日本的庄园萌芽于公元8世纪,于11~12世纪的院政时期发展成熟,后来在镰仓时代基本稳定,经过南北朝和室町时代的战乱后变质、瓦解,并最终于16世纪时丰臣秀吉施行的太阁检地中灭亡。在漫长的庄园制社会时期,一直存在着两种不同的领主势力,双方互相利用、互相对抗,他们便是庄园领主和在地领主。庄园领主顾名思义,是法律意义上庄园的所有者,他们多是居住于京都的中央贵族和大寺社,普遍采取利用代理人的形式对庄园进行管理。而在地领主这一阶层则与居住在中央的庄园领主相对,是在当地实行直接统治的领主,具体而言则指在庄园和公领中诸如预所、杂掌、地头等庄官,以及国衙的在厅官人。双方都对庄园的土地拥有一定的所有权和管理权,在二者的相互配合、相互利用的过程中,庄园的年贡征收和日常运营才得以进行,双方的这种复杂关系是影响庄园制发展的一项重要因素。

日本学界针对庄园领主制的研究成果数量可谓汗牛充栋。战后石母田正提出在地领主制论[1],认为主导日本中世社会发展的主体,是作为地方实际管理者的在地领主,自此,关于领主制的分析和论争便未曾停歇。随后黑川直则在此基础之上提出了国人领主制论[2]53-63,弥补了在地领主制论的不足,揭示了南北朝以后在地领主的发展趋势与倾向。领主制及领主间关系在庄园制研究中至今仍是无法回避的课题。但国内针对日本庄园领主制的研究尚不丰富,现有成果中对庄园内领主间关系的分析,仍有补充和完善的余地。本文将在参考既有研究的基础之上,从庄园领主和在地领主相互结合的必然性出发,重点分析在地领主的权力和收益的构成,并再现在地领主反抗庄园领主的行动,进而总结二者之间关系的变化。

一、破碎的领地分布和繁杂的年贡种类——庄园领主寻求合作的必然性

日本的庄园制又称庄园公领制,庄园公领制下的土地所有大致被分为两个系统:一是名义上作为私有地的庄园,这些土地的所有者多为寺社、贵族、皇室成员等;二是名义上作为国有土地的公领。庄园和公领名义上虽有分别,但在实际经营上趋同。而庄园公领制的经营模式十分独特,也正是这种独特性给在地势力以足够的生存发展空间。

在鸟羽院政时期(1129~1156),庄园公领制逐渐制度化、稳定化、体系化,不输不入庄园大量出现[3]18。此时的律令体制基本瓦解,班田收授法不再实行,官员俸禄也不再下发。在这种情况下,上至作为日本国家最高权力者的天皇,下到摄关家、亲王、女院、寺社、公卿贵族,都拥有庞大的所领群作为自己的收入来源。庄园作为寺社、贵族们的收入源,主要有两类负担:一是作为基础负担的年贡,其前身是班田制的租,收取标准也以稻米来衡量[4]27;二是夫役和杂公事,其前身是班田制的庸和调。

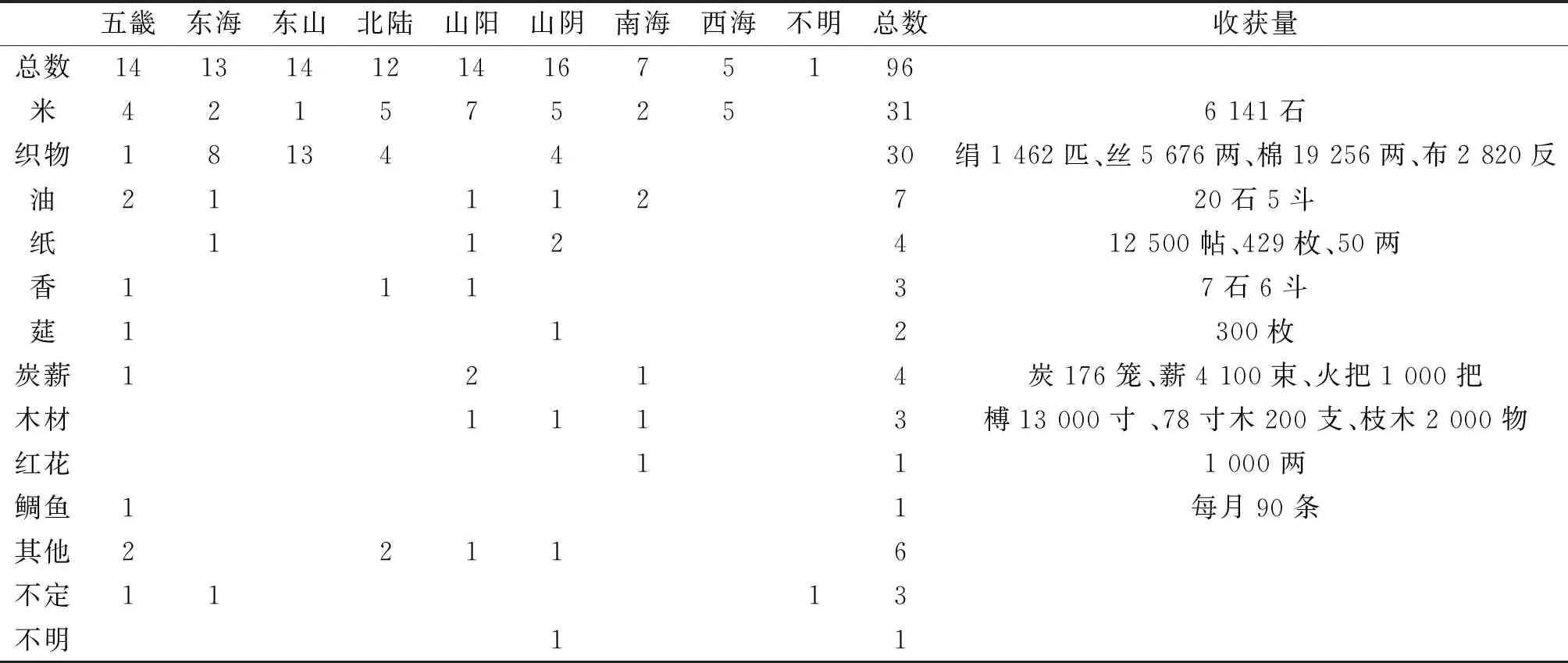

关于庄园年贡征收的实际情况,我们以长讲堂领庄园年贡为例进行分析:

表1是12世纪末期长讲堂所领庄园的地理分布与年贡征收的情况。长讲堂是后白河法皇所营造的寺院,其所领庄园大多是保元之乱后被没收的藤原赖长原有领地,这些庄园的年贡便是长讲堂日常运行和维护的基本经济收入,从表中可以明显地总结出长讲堂领庄园的三个特点:

表1 长讲堂领庄园分布及年贡构成[5]58

第一,就其地理分布而言,长讲堂领散布于全日本五畿七道,没有所领较为集中地存在于某一地区,其地理分布具有明显的分散性。

第二,就其年贡种类而言,可以分为三大类:首先是作为基本年贡的大米和织物,其在年贡收入中所占的比例非常高,96处所领中61处负责向长讲堂供给大米和织物,这是因为作为寺庙的长讲堂需要向僧侣供给食粮和衣物等基本生活资料,兴办法会等活动也需要使用大量的织物,同时,大米和织物在货币经济尚不发达的12世纪时是主要的商品交换媒介,大量的大米和织物既可作为劳动报酬分发,也可作为庄园领主的财富加以贮藏;其次是寺院运营所必要的物资,包括油、纸、香、草垫等,无论是进行佛事、日常寺院运营或是寺院文书的书写记录,都大量需要这些物资;最后是林业产品,包括木炭、柴火、火把等用于取暖和照明的木材,还有薄木板等建筑材料。照明与取暖对于寺院和僧侣而言必不可少,同时,由于日本寺院建筑多为木质结构,日常维护和修缮也必然使用大量的木材。

第三,就年贡数量而言,长讲堂领庄园的收入是十分可观的,从最基础的年贡米来看,长讲堂领每年便可收取高达6 141石的年贡米,日本1石约合180升,这样,长讲堂每年应收的米年贡超过了110万升,织物、木材等年贡也数以千计。

以上三个特点很好地展现出了庄园领主们所领有的庄园群的特质。庄园领主的家政、寺院运营以及各种仆人的劳动报酬等都需要数量庞大、种类繁多的各种物资,在货币经济尚不发达的中世前期,庄园领主必须在全国各地获得必要的特产物,这便使得庄园群内的庄园星罗棋布地分布于日本全国各个地方。而这种破碎的分布必然使得庄园年贡的征收以及庄务的管理十分繁杂琐碎,身居京都的庄园领主及其代官对庄园所在地的情况大多也知之甚少,在这种情况下,依靠在当地有一定声望以及实力的地方豪族便成为必然,而这些豪族便是日后化身为在地领主阶层的主力军。

二、多层次的土地所有权和不完整的领主权——“职”体系中的领主关系

所谓“职”体系,是日本社会在平安末期到中世时期的一种特殊的社会制度,其内容涵盖了土地所有权、土地管理权、土地收益权、人身支配权等,性质极为复杂,是一种社会支配体制。庄园土地在“职”体系的支撑下才得以维持秩序并进行再生产。“镰仓时代及其之前,分裂的、多层次的土地所有权和收益权结构是‘职’体系的最大特点”[3]188。这与在地领主和庄园领主的阶层特性有关。

在地领主们被纳入“职”体系,一般而言是从开垦田地开始的。他们以自身实力进行大规模的开垦,获得了大量的私领,这些私领起初被编入国衙的统治体系之中,承担应纳的赋税和杂役,受到国司的监管和制约,但时常受到国司的非法侵害。在地领主们或为保护权益,或为增加收益,或为讨好权贵,总之他们需要贵族或寺社的政治权力支持,这种政治支持也以“职”表现出来。

关于在地领主在“职”体系中的位置,我们以大治五年(1130)下总权介平经繁的寄进状原文为例进行分析:

下总权介平经繁私领寄进状案

正六位上下总权介平朝臣经繁解:申寄进私领地一处事

在下总国相马郡布施乡者

四至(中略)

右件地,经繁之相传私地也,进退掌领,敢无他妨。爰为募神威,任傍例永所寄进于伊势皇太神宫如件。但权祢宜荒木田神主延明,为口入神主,于供祭物者,每年以田畠地利上分并土产鲑等,可令备进。至于下司之职者以经繁之子孙,无相违可令相传也。仍勒事状,以解。

大治五年六月十一日 正六位上下总权介平朝臣经繁[6]1871-1872

下总权介平经繁的私领布施乡被寄进于伊势神宫,成为日后的布施御厨。该地的寄进关系和“职”的层次非常明显,平经繁将布施乡的所有权寄进于伊势神宫,伊势神宫便成为了当地的本家,拥有了本家职,当地原应向国衙缴纳的租税便转移到伊势神宫,与此同时荒木田延明成为“口入神主”。口入神主是伊势神宫特有的制度,是在神宫和寄进者之间的中介,地位相当于领家,向神宫进贡的供祭物和特产经其中转送达,口入神主在转送的过程中保留部分贡物充当自己的报酬。而作为寄进者的平经繁则保留下司职,并且“子孙相传”,下司职的权限十分广泛,虽然各个庄园下司职权不同,但基本都包括从年贡征收到下级庄官任命的权限,是掌握庄务权的实际支配者。

这样一来,在布施乡便形成了全新的支配体制,也出现了分为三个层次的“职”体系,伊势神宫、口入神主和下司,他们都对布施乡拥有一定的土地所有权和经济收益权,布施乡的土地所有和经济收益也因此分裂,构成了“本家职——领家职——下司职”的体系。在这个体系中伊势神宫成为了该领地的保护者,平经繁也摆脱了国衙对其领地的控制,国司、检非违使等国家官员不能再随意进出当地。因此,原本归属于国衙的行政权、司法权、警察权等,也都被拥有实际控制权的下司平经繁所掌控。此次寄进中,平经繁虽然将土地的所有权让与伊势神宫,自己却获得了更为彻底的领地支配权和坚实的政治保护,领主化的程度实际上大大提高了。

日本学者永原庆二针对“职”体系曾经提出观点:“庄园土地的领主权之所以采用了分裂的、多层次的‘职’体系,是因为无论本家、领家,还是地头、庄官,都没有完整而自立的领主权,这些领主们的领主权力都有着不成熟的方面,必须多方相互配合来补足自身的不成熟。同时,在国家权力的支持和保护之下,他们的领主权力才得以维持”[7]307。笔者所选取的实例也印证了该观点。在地领主们于“职”体系中往往处于较低的位置,这与他们的政治地位有关。平经繁官位只有正六位上,官职是下总权介,处于这样较低的官职官位的他需要更为强大的政治背景保护,才能维持和扩大自己的土地权益。实际上,大量的在地领主都采取了这样的举措,即与中央贵族、寺社相结合,献上土地收益,保证庄官职的领有和继承。对于庄园领主而言,其获得的分散而庞大的所领群也必须由地方实力者进行管理,从而确保年贡和杂公事的征收。这样一来,双方相互接近、融合、利用便成为了必然。

三、对地方经济和行政的双重掌控——在地领主对抗庄园领主的物质基础

如前文所述,“职”体系中的在地领主为庄园领主服务,进而获得了庄园领主对其土地支配权和收益权的保障,而关于在地领主在庄园内的具体经济收益和管理权限,我们以桑原方下司橘兼隆及其拥有的收益为例进行分析。橘兼隆生活在平安时代末期和镰仓时代初期,担任备后国大田庄内的桑原方的下司,是典型的在地领主。而在建久七年(1196),他因谋反罪被没收领地,并被要求提出一份详细的目录,其中记载了他作为下司所拥有的经济收益和管理权限。

表2 桑原方下司橘兼隆主要经济收益[8]590-592

橘兼隆的主要经济收益如上表,其大致分为三类:一是对领域内的水旱田地的地租收取权,主要是征收加征米、上分米、上分麦等;二是对领域内的在家(1)“在家”指百姓所居住的房屋,主要包括住宅及其周围的园地,是居住人、住宅和附属地的集合体。征收的在家役,其多为桑、布或蔬菜等农副产品;第三是其作为下司履职的报酬,包括下司给田、荒野、免桑等,这些土地的应纳年贡及杂公事(2)“杂公事”是除年贡之外的杂税,包括各种非农业产品和农副产品。等全部交于下司。从中可以看出,橘兼隆对庄内土地地租的收取权覆盖全庄,杂公事的征收也被他掌握。同时,这些土地收入的数量也十分可观,这为在地领主日后的寄生地主化和武装化提供了雄厚的经济基础。

橘兼隆对领域内管理权的掌握,主要是通过支配下级庄官来实现的。首先,“庄总追捕使”由橘兼隆控制,意味着庄内的警察权尽数握于其手。如此一来,庄内的秩序维持、犯人追捕等带有暴力机关性质的权力都被掌握;其次,橘兼隆还兼任着桑原方的公文,而公文一职主要负责庄园的文书工作,有时还负责年贡征收、土地丈量、劝农等任务,其工作也是庄园的庄务运营中至关重要的环节。控制公文一职,意味着庄内的行政性事务的管理权也被他收入囊中;再次,田所一职也被橘兼隆控制,田所一职负责处理庄园内一般杂务,并且管理庄内的土地账目和土地绘图,他必然能够通过田所,对桑原方的土地分布及具体情况有着详细的了解;最后,各村神主也在橘兼隆的管理范围之内,此处的神主是庄内各地神社的神职人员,其可以通过控制这些神职人员来介入庄内各个村落的运营。这样一来,橘兼隆不仅控制桑原方内具体的行政、警察事务,还能够触及庄内的宗教势力,对领地的支配不可谓不稳固。

通过分析橘兼隆的收益和职权可以看出,在地领主不仅有着稳定且可观的收益,还掌握着庄内的警察权、行政权等,并且对宗教势力有着一定的控制力。他们虽为庄官,但是经济实力和对当地的控制力十分强大,拥有极强的自立倾向。一旦领家和本家实力衰弱,双方力量对比发生改变,或者在地领主成为武士栋梁的家臣,拥有了新的政治后盾时,其反抗庄园领主束缚、争取对土地和庄民完全支配的倾向便会愈发强烈。

四、恶党蜂起——在地领主对庄园领主的暴力反抗

进入镰仓时代,社会生产力进一步发展,农业生产技术有了很大的进步:水稻种植出现了一年两熟种植法;在旱田进行麦、杂粮的种植已经十分普遍;草木灰作为肥料也已广泛使用;水利设施、水车的进一步发展也改善了田地的灌溉条件[9]240-242。生产力水平的提升带来的是农民自立性的提高,农民的农业生产可以不再依赖在地领主负责执行的劝农(劝农,即在地领主向农民贷与种子、农具和肥料,再确定向农民征收的年贡额,而一旦农民的自立生产逐渐实现,劝农便会演变为单纯的土地管理权和地租收取权)[10]249。在生产力发展的过程中,在地领主从农业生产里脱离出来,束缚其行动的因素越来越少,他们反抗庄园领主的意愿愈发强烈,恶党的出现便是具体表现之一。

所谓恶党,顾名思义是恶行多端的群党。“恶党”一词是庄园领主和国家政权对他们的称呼,其成员构成多种多样,有普通百姓,也有杂掌、下司等庄官,甚至还有御家人参与其中,但核心人物多是在地领主。恶党多组成武装集团,在庄园、公领之内对普通民众等进行掠夺,对庄园领主的统治和收益造成了极大的威胁。

以大部庄元亨四年(1324)的《大部庄百姓等重言上》为例,其中记载了东大寺领大部庄百姓对前任杂掌繁昌的控诉。繁昌率领“多数恶党”,且“带弓箭兵仗”,以强大的武力攻入大部庄,“百姓家内资财米谷牛马”全部被其夺取。大部庄百姓虽多次提起诉讼,请求惩治繁昌,但“御沙汰迟引”,繁昌的违法行为并未被制止和惩罚,因此庄内百姓生活困苦,农事受到了极大影响。同时值得注意的是,在这份言上状中他又成为了志染保的现任杂掌。根据庄民所言,繁昌被罢免大部庄杂掌一职时,便已“无是非追捕庄家”,抢夺了大量财物,并且还绑架庄民家属,“拟令责杀”,逼迫庄民们交出财产。这样接二连三的掠夺行为,令百姓无不对其恨之入骨。另外,言上状中还提到“土民衰弊争备年贡,繁昌依致恶行”。庄民在准备年贡之时,繁昌仍来骚扰,这些恶行严重干扰了年贡的收取,用庄民的话来说,便是“供料阙如之条,今既眼前也”。如果说繁昌骚扰庄民是针对下层百姓的欺压,那么其对庄园的年贡进行掠夺,便是在对作为庄园领主的东寺进行公然挑衅了[11]8-9。

我们再来观察高野山所领庄园的恶党实例。正应四年(1291),高野山提交了一份诉状,要求迅速惩治领内的众多恶党,并在诉状背面记录了所领庄园内的主要恶党人员名单。其中有一人名为“今毗罗次郎义方”,其所作所为可谓恶党的典型。根据记载,他“杀害放火”“寺领杀生”,无恶不作,所犯罪行罄竹难书,高野山称其为“国中无双大恶党”。义方原本是高野山所领名手庄的居民,因犯下种种罪行出逃,最终得到了临近庄园的地头代实性的庇护。然而义方在出逃之后,又一度返回名手庄,并依靠武力强行掠夺了田间作物[12]162。在实性的庇护下,义方的所作所为必然遵守实性的吩咐,因此,义方的行动一定程度上可以看做是作为在地领主的实性的意愿。这也从侧面证明实性的行动已经跨出庄园边界,开始向周边伸展,封建领主化的倾向十分明显。

结合上文中繁昌的行动,可以看出此时的在地领主们的行动有几个特征:第一,随着其实力的增强,他们向庄园领主们的挑战愈发频繁且激烈;第二,他们对庄园体制的反抗多是暴力性的,这与在地势力的武装化有十分密切的关系;第三,也是最为重要的一点,他们以实力对当地进行实际支配的愿望更加明显,并且越出了庄园边界的限制,国家法律对他们的震慑力也愈发微弱。如此一来,他们作为庄园管理者的同时,又从庄园内部对庄园进行打击。

值得注意的是,恶党的侵略行为容易令人联想起地头对庄园的侵略,但二者有着十分明显的不同。地头侵略庄园大多在庄园领域内部进行,目的是加强自身对庄园土地的控制,成为庄园土地的实际支配者,并且幕府对地头的非法行为严厉禁止,庄园体制在总体上是稳定的。而恶党行为与此相比冲突的烈度更高,无视幕府法令并且越出地域限制,获得完整领主权力的意图更加强烈,体现出一种对抗庄园体制本身的姿态。

五、多层次“职”体系的解体——在地领主与庄园领主传统关系的终结

到了镰仓末期和室町幕府初期这一阶段,庄园内部的“职”体系逐渐变质,丧失了原有的层次性,逐渐走向解体。如前文所述,原有的“职”体系下,同一庄园土地为复数领主所有。而多层次“职”体系的解体,则表现为庄园土地被分割,成为数块独立的领地,与此同时,“庄园的本家职、领家职、地头职等都和具体的土地相对应,他们的领主权也都是独立而完整的,各个“职”的内容基本同质化了”[13]27-28。这样一来,各庄园的“领家职”“地头职”等虽未消失,但是其原有的层次性与结构性已然崩溃,其具体权限也逐渐趋同。这是领主间关系变化的一种表现,同时又对领主间关系造成了决定性的影响。

多层次“职”体系解体带来的直接影响,是在地领主地位的提升。他们拥有的庄官职、地头职等原本处于旧有“职”体系中的下层位置,而“职”的内容同质化,使得他们获得了完整的领主权,能够不再受到庄园领主的控制和束缚。而对于庄园领主而言,他们虽然失去了部分领地,却通过付出一定的代价,换得了对剩余领地更为强力的支配权,可以不再通过在地领主对所领进行间接统治。双方关系由此产生了巨大的转变。

上述变化源于镰仓末期开始大量出现的下地中分(3)“下地”指能够产生收益的土地,“下地中分”则指庄园内发生争执的双方将庄园土地按照约定的比例进行分割。。我们以著名的纪伊国和佐庄嘉历二年(1327)的下地中分为例进行具体分析,其详细经过记录于《和佐庄杂掌道觉、下司智性连署和与状》之中。

根据该和与状(4)“和与”意指和解,“和与状”可理解为和解协议。记载,这次下地中分的起因是杂掌道觉代表领家提出诉讼,控告下司智性“年年抑留御年贡”,要求其缴纳拖欠的年贡。同时还提出“下地以下所务者,为本所御进止”,要求控制庄内土地的管理权。下司智性对此提出了异议,主张“于年贡者,年年令弁偿之”,认为拖欠年贡的控诉不实。并且自己的父祖是庄内土地最早的开发领主,土地的管理权代代相传,有关东下文、六波罗施行状等文书作为证明,领家方主张控制庄内土地的管理权的要求十分无理[14]6-7。智性拖欠年贡一事真实与否暂且不论,但是双方矛盾确实十分激烈,排除对方势力的意愿非常明显,这才是实行下地中分的真正原因。双方的矛盾也从侧面说明了领主们的转变,即对于在庄园制初期需要相互利用的在地领主和庄园领主而言,以多层次的“职”体系来维护庄园运行已经没有必要了。

关于和佐庄下地中分的内容,和与状中也有着详细的记载。下司智性管辖下的所有水旱田地、在家和灌溉设施等皆平分为两份,领家和下司各自领有一份。而关于公事、夫役的征收,则划分了三个类别:首先是“佛神役”,即为神事、佛事等宗教事务所征收的夫役和公事,应由领家和下司共同承担;其次是“公家役”,即公家征收的公事和夫役,则由领家承担;最后是“武家役”,即公事、夫役的征收主体若是幕府,则由身为御家人的下司来承担,各自的负担不得转嫁于对方。分割完成后的土地“相互为一元不输之地也矣”,意味着领家和下司都对自己的领地拥有完整的领主权,相互之间不得侵犯[14]6-7。这样一来,虽然在和佐庄仍然存在着领家职和下司职,但是互相不得侵扰、干预对方领地,“职”体系中原本存在的层次关系进而消失,领家和下司成为了地位相同的领主。这样一来,无论是领家职或是下司职,都不再仅是某一庄园的某一职位,而成为了完整的、具有排他性的土地所有权、收益权了。

伴随着多层次“职”体系的解体,庄园内的在地领主拥有了和庄园领主对等的地位。在地领主们不再依靠贵族、寺社的权威保护利益,转向依靠自身的实力维持领地统治,而庄园领主则将土地的管理置于直接统治之下,不再需要通过在地领主进行间接统治。这样的转变实际上是一种为适应双方实力变化而进行的调整。随着在地领主实力的增长,尤其是他们的武装化、御家人化,使得他们对中央贵族和寺社的依赖程度降低,将土地收益分割给庄园领主的行为,愈发无利可图。而对远在他方的庄园领主而言,在地领主对庄园年贡的拖欠等行为也着实棘手,加之镰仓幕府诉讼手续繁杂,以下地中分的方式止损,并且加强对剩余领地的控制,成为了一种经济且高效的手段。下地中分后的土地,在名义和地域上属于同一个庄园,但实际上已然是两块完全独立的领地,这也意味着庄园领主和在地领主原本互相利用的关系彻底破裂,在地领主实现了获得完整领主权力的愿望,其基层统治者的性质逐渐淡化、消失,双方相互利用、相互依靠的传统关系也走向了终结。

六、结语

庄园领主和在地领主之间的关系从开垦土地开始,到下地中分终结,这个过程中穿插着各种相互利用和相互扶持,同时也有着各种各样的矛盾和冲突。随着生产力的进步,双方之间的互利要素逐渐减少,独立倾向反而愈加强烈,尤其是在地领主拥有着对地方的强大支配力,更使得他们不愿受到束缚,从而实行诸如“恶党”行为、拖欠年贡等一系列反抗。而这些对抗激化到一定的程度,双方都意识到以多层次的“职”体系统治庄园不再是一种可行的方案了。于是多层次“职”体系走向解体,在地领主和庄园领主都不再依靠对方,转而努力获得独立完整、具有排他性的领主权。最终在庄园内部,原有的庄园所有者和地方统治者之间的区别消失,传统意义上的在地领主和庄园领主之间的关系也走向了终结。