基于化学学科核心素养的探究式教学实践

2020-08-07韩炯佳

韩炯佳

摘 要:基于对化学学科核心素养的认识,提出了核心素养导向下探究式教学设计的基本要求,并以“化学能转化为电能”为例,设计并实施了一节探究式的化学课,反思了教学效果。

关键词:化学学科;核心素养;探究式教学

探究式教学是体现化学学科核心素养的重要途径。探究式教学法是以学生为主体,让学生根据老师的教学方式,通过主动参与研究,积极主动地掌握老师传授的知识的一种教学模式[1]。《普通高中化学课程标准(2017年版)》指出,认识科学探究是进行科学解释和发现、创造和应用的科学实践活动,能发现和提出有探究价值的问题;能从问题和假设出发,依据探究目的,设计探究方案,运用化学实验等方法进行实验探究[2]。本文以“化学能转化为电能”为例,谈谈基于培养学生学科探究这一核心素养的化学教学设计与思考。

一、教材分析

本课为“化学能转化为电能”第一课时的内容,是中学化学基本理论的重要组成部分,是电化学基础性概念。本节旨在让学生了解原电池的原理,理解化学能转化为电能的内涵,并通过微观和宏观相结合的方式进一步认识化学反应中能量的变化。享受科学探究的过程,从而具备探索未知、崇尚真理的意识,具有良好的学科态度与社会责任。

二、学情分析

1.学生现状

授课对象为高一学生。学生好奇心强,思维活跃,能积极主动地学习,同时已具备一定的化学思维基础和基础实验技能,但对实验现象及结果的分析和处理能力还有一定的欠缺,教师需要不失时机地引导。但“化学能转化为电能”的主要知识点涉及较多需要想象的抽象思维概念,学生理解起来较为费劲。因此,采用实验结合课件模拟的教学形式有利于学生更快更深刻地理解相关概念。

2.能力发展

通过化学探究历史,初步了解科学家研究反应热的思维方法和研究方法;初步尝试运用科学探究式的方法构建原电池原理的能力;在STEM理念下,培养学生正确的价值观和社会责任。

3.实现素养

形成“学科探究与创新意识”的核心素养,构建学生的科学本质观,逐步形成化学学科核心素养;渗透STEM理念,完善“电化学原理”和“化学学科价值观”。

三、教学重难点

教学重难点:本节课的教学重点为原电池的工作原理及其形成条件。难点为原电池原理和应用。

四、教学过程

(一)课前任务

1.学生任务

(1)查阅关于化学能转化为电能的相关知识,例如:各种类型的电池,干电池的成分等;水果(如柠檬、橙子等)含有的成分。

设计意图:让学生通过自主讨论学习,了解原电池的有关知识背景,使学生在学习新课前有一定的知识铺垫,从而激发他们参与新课学习的兴趣。

(2)预习教材,思考原电池的构成条件和原理。

2.教师任务

(1)学生分组实验:分成12组,前后4位学生一组。

(2)实验器材准备:橙子1个,铜片、锌片若干;铜线(导线)若干,灵敏电流计13个、1.0mol/L装有200ml稀硫酸试剂瓶13瓶,烧杯若干只、胶头滴管若干只。

(二)教学过程

活动环节一:引课

学生自主拼接水果电池:

发现现象:(1)灵敏电流计的指针有些发生偏转(电流),有些无偏转(无电流)。

(2)偏转说明产生了电流,为什么会产生电流,产生电流的条件有哪些?

教师:电能在日常生活中应用广泛,我们都离不开它。目前我们在社会上有哪些发电形式?(多媒体图片展示发电形式)。同学们,我现在有一个橙子,一块锌片和一块铜片,我们一起来见证一下这套简易的装置能不能用来发电。

教师:实验演示……(提示学生注意观察电流计指针的变化)在刚才的实验中产生了电流,也就是说像这样的装置能发电,会产生电流。

设计意图:此环节通过生活中的实验用品——水果电池演示实验更为形象的呈现形式,让学生对于原电池的构成条件有初步了解,让学生更有兴趣学习新课内容,从而为下面原电池构成条件和原理的探究做了心理和知识的双层铺垫。

活动环节二:原电池构成条件的实验探究

教师:同学们我们一起来用数学的方法(排列组合形式),一共可以列出以下几种实验的可能。

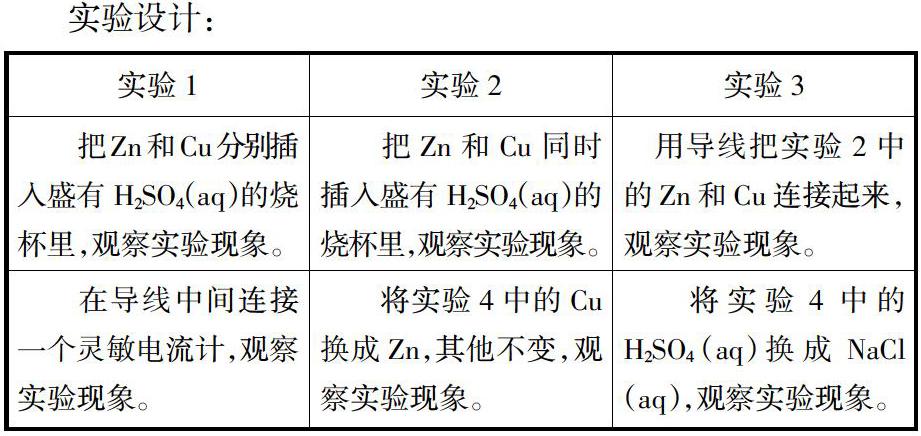

实验设计:

教师:橙子含有大量的柠檬酸、苹果酸、琥珀酸等,柠檬酸、苹果酸、琥珀酸等现在用稀硫酸进行代替。现在把时间交给同学们,请同学们按照学案上的步骤四个人一组来完成上述实验并记录实验现象。

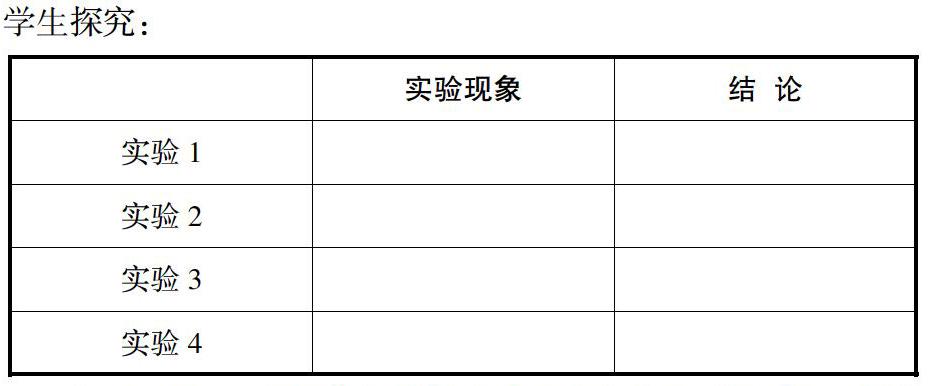

学生探究:

实验总结:个别学生在黑板上补充上表中的实验现象,其他同学有异议自己上台补充。

学生自主归纳总结并完善……

提出问题:

1.我们知道Zn能与H2SO4(aq)发生反应,而Cu不与H2SO4(aq)反应,若现在将Cu换成Zn(两片锌),请同学们猜测一下会观察到怎样的实验现象。

2.若将H2SO4(aq)换成NaCl(aq)溶液,又会观察到怎样的实验现象。

3.我们现在就用实验来验证下,是否跟我们的预期一样,记录实验现象。

学生探究:

实验5:实验4中的Cu换成Zn,其他不变,观察实验现象。

實验6:将实验4中的H2SO4(aq)换成NaCl(aq)溶液,观察实验现象。

实验总结:个别学生在黑板上补充上表中的实验现象,其他同学有异议自己上台补充。

学生自主归纳总结并补充完整……

教师提问:这种能将化学能转化为电能的装置,我们称之为原电池。根据实验1—实验6实验结论,请同学小组讨论并思考构成原电池的条件有哪些。

学生分小组探究:小组回答,其他组补充,归纳总结原电池的构成条件。

设计意图:此环节主要通过学生自主实验探究,自主归纳总结并得出结论。教师首先有意识地引導学生将水果电池装置材料逐一剖析,电极棒(铜片、锌片)、电解液(橙子)。再通过学生实验探究的形式,层层递进设计实验,最终由学生自己归纳总结出构成原电池的条件,培养了学生由实验进行科学探究的能力和知识归纳总结能力。

活动环节三:原电池的工作原理

问题设计与探究:

1.依据实验4实验现象完成以下问题。

问题1:Cu片上有气泡,产生的是什么气体?

问题2:反应中哪种物质得失电子?

问题补充:为什么不是Cu失去电子?

问题3:Zn失去的电子如何转移到H+并变成H2?

问题4:Cu片没有参加反应,起了什么作用?

问题5:结合干电池的正负极,确定铜锌原电池的正负极。

问题6:Cu和Zn上的反应称之为电极反应,从氧化还原反应(得失电子)角度分析两电极分别发生了什么类型的反应。

2.运用多媒体设计原电池工作的动态Flash。

教师:请同学们根据实验4中实验现象:以小组讨论的形式,完成下列问题。

问题1:铜片上有气泡,产生的是什么气体?

问题2:反应中哪种物质失去电子,哪种物质得到电子?

问题补充:为什么不是铜失去电子?

问题3:锌失去的电子如何转移到氢离子并变成氢气?

问题4:铜片不参与反应,起什么作用?

问题5:结合干电池的正负极,确定铜锌原电池的正负极。

问题6:铜锌上的反应称为电极反应,从氧化还原反应(得失电子)角度分析分别发生了什么类型的反应。

学生小组讨论探究……

教师:教师结合原电池工作的动态Flash,详细讲解原电池的工作原理(电子的流向、离子的移动方向、电极反应方程式、对应电极的电极反应式)。

设计意图:此环节主要通过问题探究,层层深入,将原电池的工作原理分层剖析,将难点一一分解,并借助多媒体Flash演示原电池的微观动画模拟,将抽象的知识点形象化。

五、教学反思

本节课通过设计符合学生思维发展的教学环节,以水果电池为情境,通过三个科学探究环节,了解科学探究的方法和过程,从问题和假设出发,依据探究目的,设计探究方案,运用化学实验进行科学探究,构建原电池模型,体现了化学学科核心素养。同时在每个环节的探究过程中,领悟了科学精神,培养了学生的科学素养、积极探索科学问题和解决生产生活中化学问题的担当、能力和责任,树立正确的人生观和科学价值观。

参考文献:

向阳.高中化学实验探究式教学模式的构建与实施[J].教学研究,2019(20):176.

编辑 李建军