特发性颅内压增高临床特点分析

2020-08-07马中华江汉秋王佳伟

马中华 江汉秋 王佳伟

特发性颅内压增高(IIH)是一种发病机制不明的颅内压(ICP)异常升高性疾病,临床罕见,好发于育龄期女性和肥胖人群,国外文献报道的年发病率为2.4/10 万[1],国内尚无相关资料。该病以单纯性颅内压显著升高、脑脊液成分正常且不伴脑积水或颅内占位效应、无潜在病因为临床特征[2];病理生理学机制包括脑实质水肿、脑血容量增加、脑脊液产生过多或吸收障碍、颅内静脉窦或颈静脉梗阻等改变[3];临床表现为频繁发作、逐渐加重的头痛,视力下降、发作性视物模糊和水平复视,搏动性耳鸣等,可伴有颈背部疼痛、头晕、认知功能障碍等,由于上述症状与体征均缺乏特异性,极易误诊。目前,对该病的临床特点、治疗方案和转归尚在研究中,国内外亦无有关文献报道。本研究拟对首都医科大学附属北京同仁医院近年诊治的153例特发性颅内压增高患者的临床资料进行回顾分析,总结亚急性和慢性病程之间的临床特点,以期进一步细化对该病的诊断与管理,提高确诊率和疗效。

对象与方法

一、研究对象

1.纳入标准 (1)特发性颅内压增高诊断符合2013 年 Friedman 等[4]公布的标准:仅表现为颅内高压症状与体征,如头痛、持续性或短暂性视觉障碍、搏动性耳鸣、视乳头水肿、外展神经麻痹引起的复视等,且经神经系统检查除外展神经麻痹外无其他定位体征;侧卧位颅内压≥25 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa),但脑脊液各成分均于正常值范围;未发现脑室扩大或颅内器质性病变所致颅内压升高的证据;无其他引起颅内压升高的潜在病因。(2)经影像学(眼眶MRI、头部MRI 平扫和增强)和颅内静脉系统(CTV、MRV 或DSA 中至少一项)检查排除颅内占位性病变、脑积水、颅内静脉系统血栓形成等可能病因。

2.排除标准 (1)不符合特发性颅内压增高诊断标准。(2)存在其他可能引起颅内压升高的潜在病因。(3)影像学资料不完整。

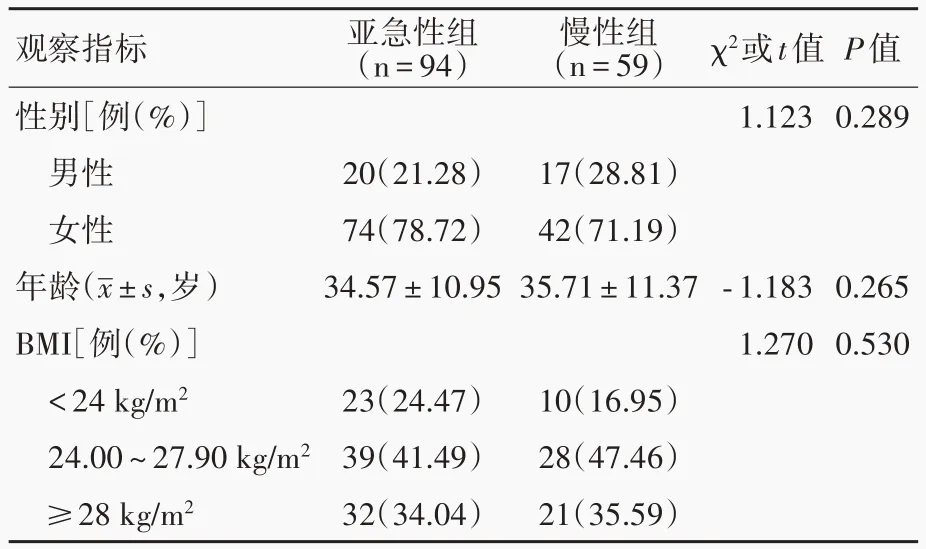

3.一般资料 选择2014年1月至2018年5月在我院神经内科住院治疗的特发性颅内压增高患者共 153 例,男性 37 例,女性 116 例;年龄 17 ~ 67 岁,平均(36.56 ± 11.36)岁;体重指数(BMI)16.76 ~39.26 kg/m2,平均(26.77 ± 4.27)kg/m2,其中体重指数正常(< 24 kg/m2[5])33 例(21.57%)、超重(24.00 ~27.90 kg/m2[5])67 例(43.79%)、肥胖(≥ 28 kg/m2[5])53 例(34.64%)。以发病至症状达峰值时间计算病程,本组患者病程为14天至96 个月,中位时间2(1,6)个月;其中病程在14天至3 个月者视为亚急性病程(亚急性组,94 例)、>3 个月者为慢性病程(慢性组,59 例),两组患者性别、年龄和体重指数差异无统计学意义(均P>0.05,表1),具有可比性。

二、研究方法

1.临床资料采集 详细记录并比较两组患者临床表现、影像学特征、眼部检查、血清学和脑脊液检查结果,以及预后与转归。(1)症状与体征:包括头痛、视力下降、发作性黑蒙、复视、耳鸣等。(2)影像学特征:行眼眶MRI、头部MRI 平扫和增强扫描,以及MRV、CTV 或DSA 检查,观察空蝶鞍、视神经周围蛛网膜下腔增宽(DPSS)、优势侧或双侧横窦狭窄(TVSS)等影像学异常。(3)视力与眼底检查:本组153例患者共306只眼接受视力和眼底检查,采用国际标准视力表测定最佳矫正视力(BCVA),<0.1 为重度视力下降、0.1 ~0.4为中度视力下降、≥0.5为轻度视力下降;同时行眼底彩色照相,应用改良Frisén评分(MFS)评估视盘水肿程度。(4)血清学检测:抽取患者外周静脉血约30 ml,魏氏法测定红细胞沉降率(ESR)、散射比浊法测定C-反应蛋白(CRP)、间接免疫荧光法(IFA)测定抗核抗体(ANA)+抗双链DNA 抗体(dsDNA),免疫印迹法测定抗可提取性核抗原(ENA)抗体谱、酶联免疫吸附试验(ELISA)测定抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)和抗心磷脂抗体(ACA)、速率法测定血管紧张素转换酶(ACE)、化学发光免疫分析(CIA)测定甲状腺功能[T3、T4、游离T3(fT3)、游离T4(fT4)、促甲状腺激素(TSH)]和甲状腺抗体[抗甲状腺过氧化物酶(TPO)和甲状腺球蛋白(TG)抗体]。(5)脑脊液检查:腰椎穿刺留取脑脊液约为10 ml,测定压力、常规、生化、寡克隆区带、髓鞘碱性蛋白和24小时IgG合成率。

表1 亚急性组与慢性组患者一般资料的比较Table 1. Comparison of general data of patients with IIH between subacute group and chronic group

2.治疗方法 本研究纳入的153 例患者经确诊后均先行药物治疗,即在控制体重的基础上予以醋甲唑胺(25 ~ 50 mg/次、3 ~ 4 次/d)口服;对视功能较差、头痛症状明显的患者,间断联合应用20%甘露醇(125 ~250 ml/次、3 ~4 次/d)静脉滴注。连续治疗7 ~10 d,若视功能进一步恶化或入院时即已有严重视功能损害者则行腰椎穿刺减压术,并建议接受外科治疗。本研究最终共有15 例患者接收外科手术治疗,其中行脑室-腹腔分流术12 例(均为亚急性组),颅内静脉窦支架植入术3 例(亚急性组1 例、慢性组2例)。

3.疗效评价 治疗后每1 ~2 个月复诊或随访时,记录患者临床症状好转与否和颅内压变化,并相应调整治疗方案。临床好转定义为:(1)主要症状与体征明显缓解,包括BCVA 提高0.1、头痛评分[数字评价量表(NRS)]减少3 分、发作性黑蒙发作次数减少、眼底彩色照相MFS 评分减少 1 分。(2)脑脊液压力降至<25 cm H2O;对于入院时脑脊液压力>33 cm H2O 的患者,治疗后降至<30 cm H2O。于治疗后6 个月对临床好转率进行评价,临床好转率(%)=临床好转病例数/总病例数×100%。

三、统计分析方法

采用SPSS 22.0统计软件进行数据处理与分析。计数资料以相对数构成比(%)或率(%)表示,采用χ2检验。呈正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,采用两独立样本的t检验;呈非正态分布的计量资料以中位数和四分位数间距[M(P25,P75)]表示。以P≤0.05为差异具有统计学意义。

结 果

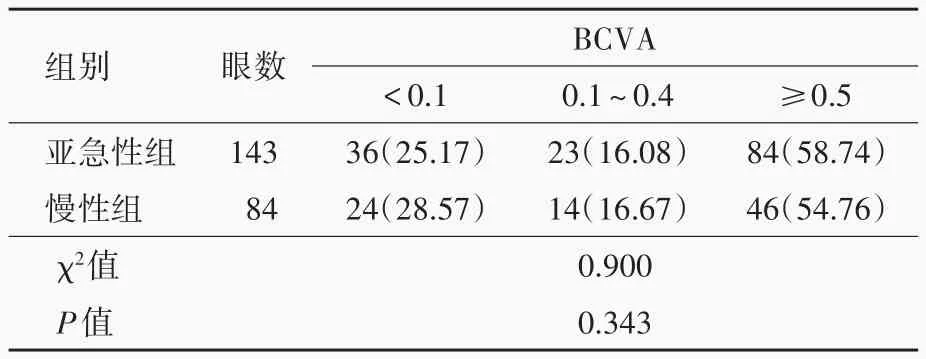

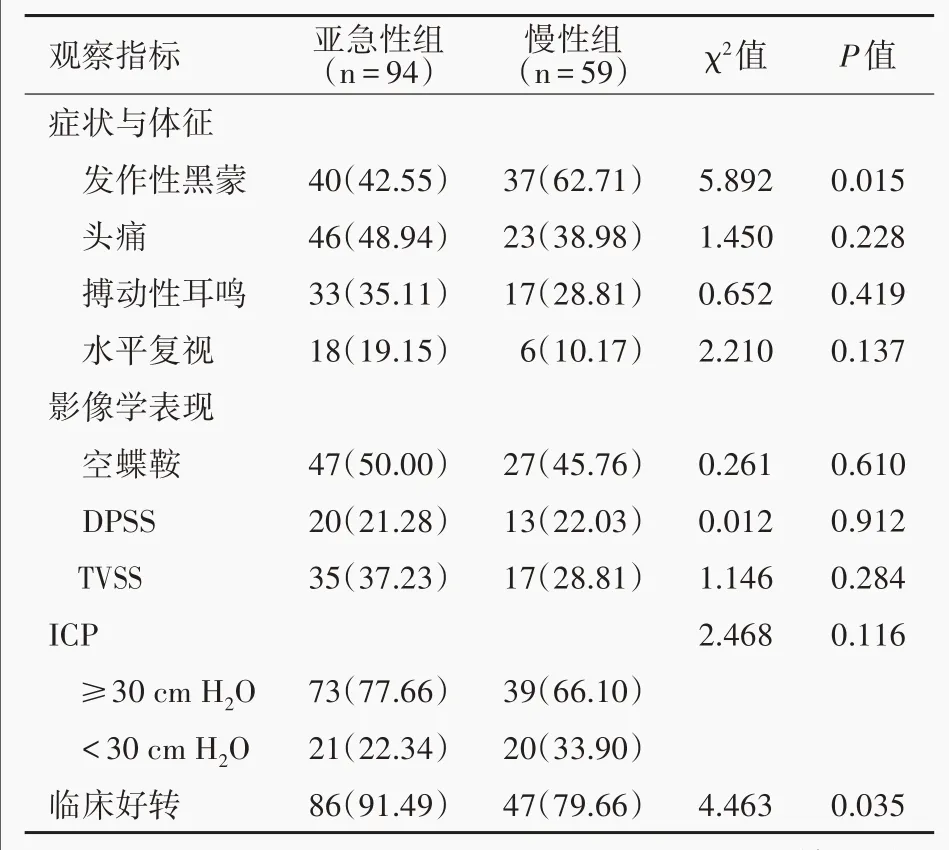

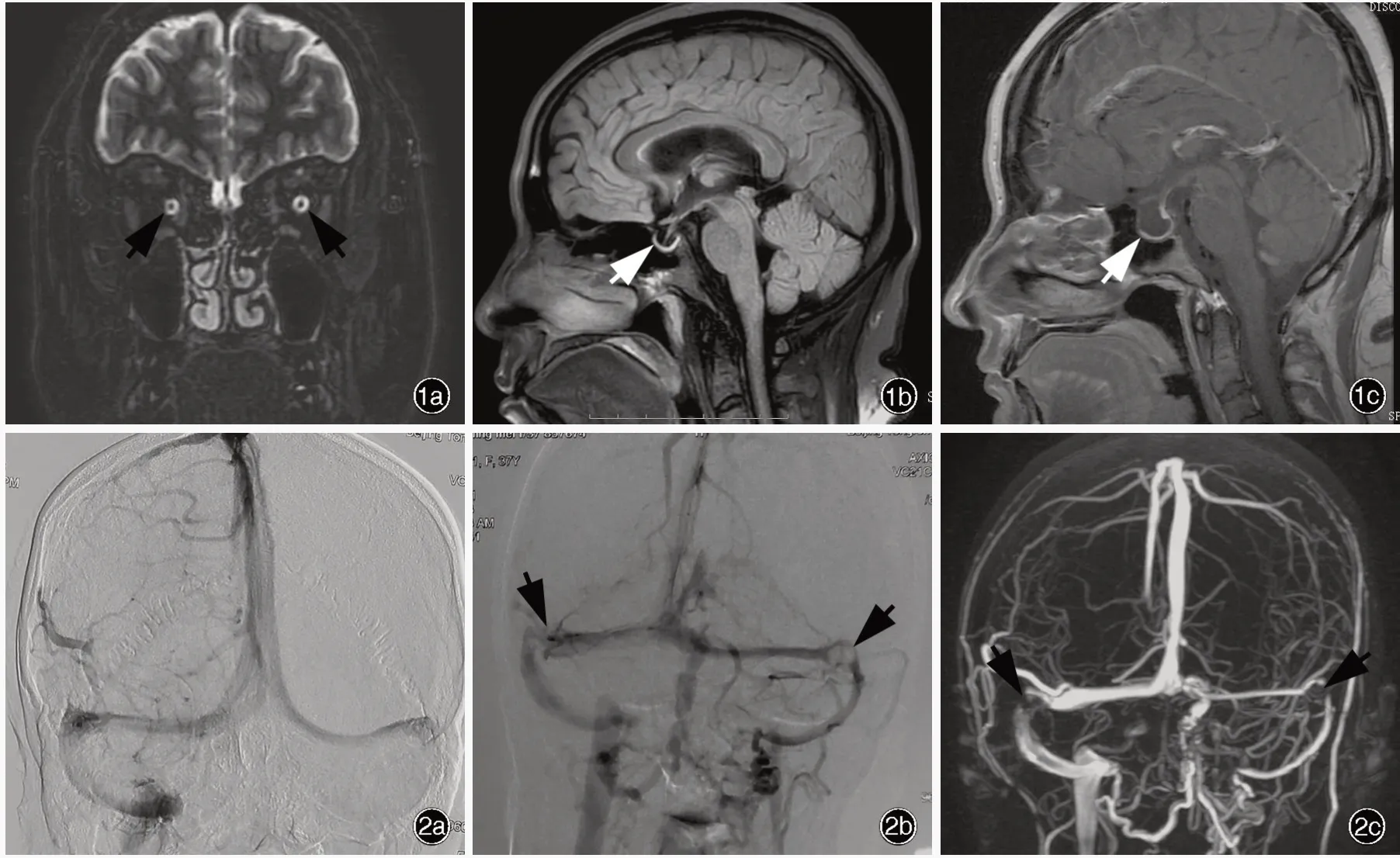

本研究153 例共306 只眼视功能检查结果显示,119 例227 眼[74.18%(227/306)]出现视力下降[亚急性组73 例143 眼占76.06%(143/188)、慢性组46 例 84 眼占 71.19%(84/118)],其中 BCVA < 0.1 者33 例 60 眼[26.43%(60/227)]、0.1 ~ 0.4 者 21 例 37 眼[16.30%(37/227)]、≥ 0.5 者 65 例 130 眼[57.27%(130/227)],两组比较差异无统计学意义(P>0.05,表2)。其他临床表现中发作性黑蒙77 例次占50.33%[亚急性组40例次占42.55%(40/94)、慢性组37 例次占 62.71%(37/59)],头痛 69 例次占 45.10%[亚急性组46 例次占48.94%(46/94)、慢性组23 例次占38.98%(23/59)],搏动性耳鸣50例次占32.68%[亚急性组33 例次占35.11%(33/94)、慢性组17 例次占28.81%(17/59)],水平复视 24 例次占15.69%[亚急性组18 例次占19.15%(18/94)、慢性组6 例次占10.17%(6/59)],慢性组患者发作性黑蒙发生率高于亚急性组(P=0.015),而头痛、搏动性耳鸣、水平复视发生率组间差异无统计学意义(均P>0.05,表3)。共有98 例(64.05%)存在影像学异常[亚急性组65 例占 69.15%(65/94)、慢性组33 例占55.93%(33/59)],空蝶鞍74 例次(48.37%)、视神经周围蛛网膜下腔增宽33例次(21.57%)、优势侧或双侧横窦狭窄者52例次(33.99%),但组间差异无统计学意义(P> 0.05;表3;图1,2)。腰椎穿刺112 例(73.20%)脑脊液压力≥30 cm H2O[亚急性组73 例占77.66%(73/94)、慢性组39 例占66.10%(39/59)],但组间差异无统计学意义(P>0.05,表3),其余血清学和脑脊液各项指标均于正常值范围。

经药物治疗后,两组共计133 例(86.93%)达到临床好转[亚急性组86 例占91.49%(86/94)、慢性组47 例占79.66%(47/59)],亚急性组临床好转率高于慢性组(P=0.035,表3);接受外科治疗的15 例患者(亚急性组13例、慢性组2例)均达到临床好转。

讨 论

特发性颅内压增高可导致严重头痛和视觉障碍,既往称为“良性颅内压增高”[6],目前临床已较少使用这一概念。特发性颅内压增高临床罕见,但据文献报道随着肥胖人群的逐渐增多,其发病率呈逐年增加之趋势[7-8],颇受临床医师和研究者的关注。

表2 亚急性组与慢性组患者基线最佳矫正视力的比较[眼数(%)]Table 2. Comparison of BCVA between subacute group and chronic group at baseline [eye (%)]

表3 亚急性组与慢性组患者基线临床特征和预后的比较[例(%)]Table 3. Comparison of baseline clinical characteristics and prognosis between subacute group and chronic group[case (%)]

特发性颅内压增高好发于育龄期女性和肥胖人群,男女发病比例为1∶6 ~15,肥胖患者占71%~94%[4]。有研究显示,肥胖和体重指数增加与疾病的发生呈正相关[7-8]:肥胖患者由于腹压增高可引起颅内静脉回流阻力增加,导致颅内压增高[9];肥胖被认为是一种慢性炎症状态[10],肥胖性特发性颅内压增高患者脑脊液IL-2和IL-17明显高于对照组,提示炎症反应机制可能参与其发病[11],但具体机制尚未阐明。流行病学调查显示,罹患多囊卵巢综合征(PCOS)的女性由于血清雄激素水平升高,更易罹患特发性颅内压增高,提示体内性激素水平异常亦可能是其发病原因之一[12-13],但是大多数女性特发性颅内压增高患者并未检出性激素水平异常。本组患者男女比例约为1∶3.14,女性发病率明显高于男性;肥胖53 例(34.64%)、超重67 例(43.79%),提示体重增加与特发性颅内压增高发病相关,与国内文献报道的性别和肥胖比例相一致[14-15],而与国外流行病学调查数据存在一定差异,考虑与种族、地理因素等有关。对本研究亚急性组与慢性组患者性别和体重指数的比较,组间差异并未达到统计学意义。目前,国内外均无关于亚急性特发性颅内压增高的临床研究,性别和体重指数是否影响其病程,尚待进一步研究。

图1 特发性颅内压增高患者头部MRI 检查所见 1a 冠状位抑脂T2WI 显示双侧视神经周围蛛网膜下腔增宽(箭头所示) 1b 矢状位FlAIR 成像可见垂体变薄(箭头所示) 1c 矢状位增强T1WI可见垂体变薄,紧贴鞍底,鞍内未见异常强化(箭头所示) 图2 特发性颅内压增高患者DSA 和MRV 检查所见 2a DSA 静脉期显示正常颅内静脉窦 2b DSA静脉期显示双侧横窦狭窄(箭头所示) 2c MRV显示双侧横窦狭窄(箭头所示)Figure 1 Imaging findings of IIH patients Coronal fat-suppressed T1WI showed bilateral DPSS (arrows indicate, Panel 1a).Sagittal T2-FLAIR showed the empty sella (arrow indicates, Panel 1b). Sagittal enhanced T1WI showed the empty sella without intrasellar enhancement (arrow indicates, Panel 1c). Figure 2 DSA and MRV imaging findings of IIH patients DSA imaging in venous phase of normal intracranial venous sinus (Panel 2a). DSA showed bilateral TVSS (arrows indicate, Panel 2b). MRV showed bilateral TVSS (arrows indicate, Panel 2c).

本组病例具有如下临床特点:(1)视觉障碍症状突出。头痛是特发性颅内压增高的常见症状,呈波动性或渐进性加重,以平卧位或转换体位时更为显著,也可出现颈背部疼痛,发生率为76%~94%;其他伴随症状为持续性视物模糊和(或)视力下降(68%~72%)、搏动性耳鸣(52%~61%)等[16]。本组153 例患者中视力下降119 例(77.78%)、发作性黑蒙77 例(50.33%)、头痛69 例(45.10%)、搏动性耳鸣50例(32.68%)、水平复视24例(15.69%),其中33例(60眼)视力<0.1,说明特发性颅内压增高虽然趋于良性病程,但若不能得到及时诊治,仍可导致严重的视功能损害,甚至失明;慢性组患者发作性黑蒙发生率高于亚急性组,而两组视力下降、头痛、搏动性耳鸣和水平复视发生率则无明显差异。这是由于特发性颅内压增高患者大多呈慢性病程,头痛症状隐匿,呈波动性或渐进性加重,且国人一般对头痛症状并不重视,故就诊时头痛并非大多数患者的主诉。发作性黑蒙好发于体位变化如弯腰或起床时,持续数秒后可自行缓解,可反复发作,其机制是随体位变化而增高的颅内压引起的短暂性视神经静脉回流受阻、缺血。本研究慢性组患者发作性黑蒙发生率高于亚急性组,但两组颅内压无明显差异,可能是由于较长期的颅内高压(病程长)使视神经损伤更为严重,在颅内压随体位变化而增高时,更易出现发作性黑蒙。(2)颅内压明显增高。腰椎穿刺是必要检查项目,而颅内压测定是主要诊断依据。本组有112 例(73.20%)颅内压≥30 cm H2O。有学者认为,颅内压25 ~30 cm H2O 是颅内高压的“灰色地带(grey zone)”,对于某些患者而言,这一水平的颅内压可能是正常的[17],但本组153 例患者均出现视乳头水肿、视力下降、发作性黑蒙、头痛等颅内高压症状,故无“灰色地带”之顾虑。(3)影像学异常。本组有98例(64.05%)患者存在影像学异常,表现为空蝶鞍、视神经周围蛛网膜下腔增宽、优势侧或双侧横窦狭窄等特发性颅内压增高的常见影像学特征。对于临床拟诊患者,影像学检查旨在排除引起颅内高压的其他病因,例如脑积水、颅内占位性病变、中枢神经系统感染、颅内静脉窦血栓形成(CVST)等。随着影像学检查技术的发展,越来越多的检查方法应用于临床,如T2WI 抑脂序列、MRV、CTV 等,均有助于提高临床确诊率。空蝶鞍、视神经周围蛛网膜下腔增宽、优势侧或双侧横窦狭窄等颅内高压征象较易识别,已逐渐被广大临床医师所熟识,但是尚缺乏上述征象发生率的流行病学调查数据,普遍认为其出现于疾病晚期,系长期颅内高压所致[18-20]。对于头痛、视力下降患者,如果MRI检查发现空蝶鞍、视神经周围蛛网膜下腔增宽、优势侧或双侧横窦狭窄等征象,有必要进行腰椎穿刺颅内压测定。本研究亚急性组与慢性组患者影像学异常发生率无显著差异,表明颅内高压导致的上述征象可能早在疾病发生3 个月内甚至更早即已存在。(4)亚急性期患者临床转归较好。特发性颅内压增高的发病机制尚未阐明,治疗方法有限,存在一定的局限性。控制体重是基本原则;内科保守治疗以口服醋甲唑胺为主,可于短期内联合甘露醇脱水降低颅内压和行腰椎穿刺减压术;外科治疗包括脑室和(或)腰大池-腹腔分流术、颅内静脉窦支架植入术、视神经鞘开窗减压术等。然而无论何种治疗方法,其有效性和安全性仍存有争议[17]。本组有138例采取内科治疗,15例接受外科手术治疗,其中亚急性组患者临床好转率优于慢性组,可能与亚急性组病程短和误诊率低等因素有关。亚急性组患者病程14天至3 个月,中位时间1.00(0.60,2.00)个月,大多数患者就诊比较及时,颅内高压尚未对其神经系统(如视神经等)造成严重损伤,经及时治疗恢复良好。另外,特发性颅内压增高患者临床表现缺乏特异性,尤其是以视力下降、视野缺损等症状就诊的患者,极易被误诊为视神经炎、视神经视网膜炎等眼底疾病[21],本研究慢性组59 例患者中有28 例(47.46%)在就医过程中被误诊误治,未得到及时正确的诊治,也可能是疗效欠佳的原因之一。

综上所述,特发性颅内压增高是引起头痛、视觉障碍的重要病因之一,大多数患者经及时治疗后症状缓解,临床医师应了解疾病特点以避免漏诊或误诊。本研究并未发现亚急性组与慢性组之间在流行病学、临床表现、影像学特点等方面存在明显差异,不排除与样本选择偏倚、样本量较小等因素有关,后续将扩大样本量,对其临床特点进一步深入研究和论证。

利益冲突无