预见性运动护理在妊娠期高血压疾病患者下肢深静脉血栓预防及护理中的应用

2020-08-07吴瑜瑜何瑞君许雪

吴瑜瑜 何瑞君 许雪

前言

妊娠期高血压疾病是妇产科临床常见的一种病症,是下肢深静脉血栓的高危因素之一。下肢深静脉血栓主要危害为肺栓塞,患者一旦没能得到及时有效的治疗与护理,将严重影响患者的生命安全[2]。针对临床患有妊娠期高血压疾病的患者,医疗人员必须引起高度的重视[3-4]。预见性护理属于超前护理模式,能够在问题出现前做好超前性预防处理,以预防问题的出现或降低问题的严重程度,使患者获得最佳治疗体验,取得最佳疗效[5]。本研究为患者提供的主动性、被动性及早期干预护理来探讨预见性运动护理的应用效果,现报告如下。

资料与方法

一、一般资料

选取2016 年1 月~2017 年1 月期间南方医科大学南方医院妇产科收治的妊娠期高血压综合征患者共80 例,随机分为实验组与对照组各40 例。实验组组患者年龄21 ~37 岁,平均年龄(27.3 ± 4.0)岁,孕周32 ~39 周,平均孕周(36.1 ± 1.5)周,平均血压值为144.6/97 mmHg。对照组患者年龄22 ~38 岁,平均年龄为(27.8 ± 4.2)岁,孕周33 ~39周,平均孕周为(36.3 ± 1.6)周,平均血压值为145.3/96.9 mmHg。两组患者的年龄、平均年龄、孕周、平均孕周、平均血压值数据对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

二、纳入标准与排除标准

纳入标准:(1)入院时经诊断符合我国妊娠期高血压疾病的临床诊断标准,并拟定剖宫产分娩方案的分娩患者[4];(2)患者入院检查均经B 超证实没有下肢深静脉血栓存在或血栓正在形成的征象;(3)患者具备四肢活动的能力,无障碍限制;(4)本研究提出的内容与方法均征得患者及家属配合意愿,签署知情同意书;(5) 舒张压范围140 ~149 mmHg,收缩压范围90 ~99 mmHg。

排除标准:(1)存在合并子痫与子痫前期的患者;(2)存在合并其他组织器官疾病、感染疾病和基础慢性疾病的患者;(3)存在沟通障碍的患者;(4)不签署知情同意书的患者。

三、护理方法

为对照组患者提供常规产科护理,具体护理内容如下:(1)环境护理。护理人员为患者积极创造舒适安静的休息环境,尽可能在患者的非睡眠时间进行各项护理操作,确保患者有良好的睡眠状态。(2)饮食护理。叮嘱患者多食用纤维含量多的食物,预防出现便秘的情况。(3)坚守护理准则。在进行护理操作时要做到快、准、轻,尽可能减少患者的痛苦,预防因生理疼痛而导致精神紧张,影响护理工作的开展。(4)心理护理。对于存在心理紧张、焦虑、烦躁等消极情绪的患者,要做好相应的心理护理工作,及时进行有效的心理疏导,确保患者身心放松,更好地配合护理工作的开展。(5)加强监测。护理人员要做好护理巡查的工作,严密监测患者的生命体征及病情变化,尤其是留意妊高征一些常见的并发症发生情况和用药过程中可能出现的毒副作用,一旦出现不良症状要立即告知医生进行处理。(6)常规运动护理,包括护理人员教导患者正确的呼吸方法加以练习,手术恢复后下床行走运动等。

为实验组患者提供预见性运动护理方案,基于妊娠期高血压疾病是下肢深静脉血栓形成的高危因素之一,采取具体护理措施如下:(1)产前呼吸运动干预。在产前护理人员要监督患者进行每天的深呼吸运动,在深吸气后作缓慢吐气的练习,每天进行4 次,每次进行8 次左右,同时示范性指导患者正确咳嗽,并在掌握正确咳嗽方法的基础上加以练习,以咳嗽过程中不会出现疲劳和心慌症状为准。(2)产前下肢体主动性运动干预。护理人员首先指导患者进行双脚趾关节主动性跖屈运动和背伸运动,再进行脚趾散开的反复运动。其次,进行踝关节主动转动运动、背屈运动和跖屈运动,腓肠肌则进行有效收放运动。膝关节进行屈伸运动,将屈伸的角度控制为不超过30°并保持患者量力而行。再者是股二头肌和股四头肌的有效主动收放运动。最后是患者臀大肌的有效主动收放运动。患者每进行一次运动都要保持缓慢动作,并将每一个运动进行10次,每天练习三次主动运动,在运动过程中必须确保护理人员从旁指导和监督,并尽可能放慢速度,避免运动过猛而发生意外的情况。(3)产前下肢体被动性运动干预。取患者仰卧位,保持双腿伸直,在护理人员的辅助下抬高双腿10 cm,轻轻放下后重复动作4次。踝关节也要进行被动性跖屈运动、转动训练和背伸运动。腓肠肌进行由远而近的下肢肌肉按摩运动。膝关节的被动屈伸运动过程中,护理人员要确保动作的轻和慢,一旦患者有不良情况发生,要立刻停止动作,并进行积极处理。(4)产后早期运动干预。在术后2 h 后对有意识的产妇进行有效咳嗽、深呼吸的指导,并做好踝关节和趾关节的主动性活动,针对还没有意识的患者则进行双腿被动性活动,内容同前。拔除导尿管以后,患者开始下地扶床轻度活动,并在后续的恢复性活动中根据实际的情况逐渐加大活动力度。

四、观察指标

本研究的主要测量指标为血液流变学指标,次要测量指标为下肢深静脉血栓发生率及患者对护理工作的满意度。(1)血液流变学指标。护理人员在术后3 d、5 d采用多普勒彩色超声仪测量剖宫产的妊娠期高血压疾病产妇下肢股静脉血流,详细记录两组患者的平均血流速率及峰值血流速率并进行比较。(2)护理人员在患者的产前与产后观察记录下肢变化的情况,比如是否有疼痛、水肿、皮温升高等异常症状,一旦出现异常则通过超声仪检查,从而判断是否发生下肢深静脉血栓,对比两组患者的下肢深静脉血栓发生率。(3)采用南方医科大学南方医院自制并经审核确定的护理工作调查问卷对患者进行调查,分别从护理环境、护理水平、护理质量和护理效果四个方面进行评分,总分为100 分,90 分以上为非常满意,70 ~89 分为满意,60 ~69分为一般,60分以下为不满意,比较两组患者的护理工作满意度,护理满意度=(非常满意+满意+一般)/总例数×100%[6]。

五、统计学处理

本研究采用SPSS 23.0 统计学软件处理分析,计数资料通过(n,%)的形式表示,计数资料的比较采用χ2检验,计量资料用(均数±标准差)表示,计量资料的比较采用t检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

结 果

一、两组患者不同时段下肢血液流变学比较

实验组患者术后3 d的血流峰值速率为(38.0±8.3)cm/s,平均血流速率为(35.5±5.1)cm/s,对照组患者术后3 d 的血流峰值速率为(27.8 ± 6.4)cm/s,平均血流速率为(26.6±7.3)cm/s,实验组患者术后3 d 的血流峰值速率与平均血流速率均比对照组患者高,差异有统计学意义(P<0.05)。实验组患者术后5 d的血流峰值速率为(41.4±6.7cm)/s,平均血流速率为(39.6±7.5)cm/s,对照组患者术后5 d 的血流峰值速率为(31.6 ± 4.2)cm/s,平均血流速率为(28.7±4.9)cm/s,实验组患者术后5 d的血流峰值速率与平均血流速率均比对照组患者高,差异有统计学意义(P<0.05)。

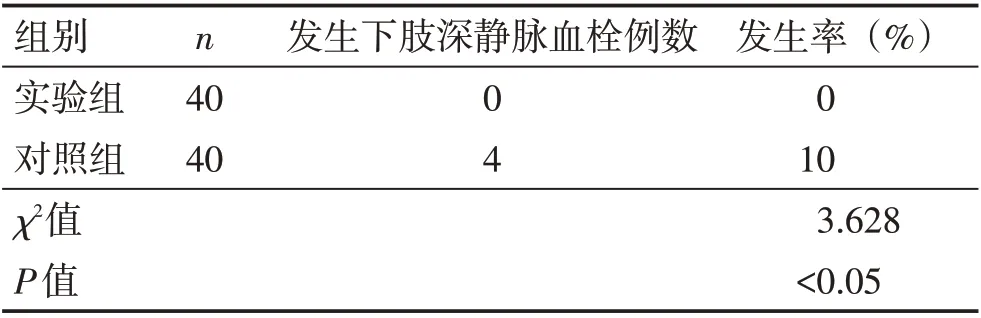

二、两组患者下肢深静脉血栓发生率比较

实验组患者未发生下肢深静脉血栓情况,发生率为0%,对照组患者有4 例发生下肢深静脉血栓,发生率为10%,对照组高于实验组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组患者下肢深静脉血栓发生情况比较

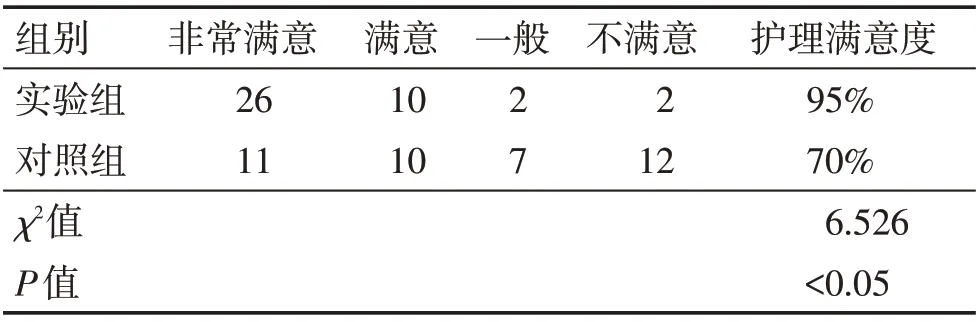

三、两组患者护理工作满意度比较

实验组患者对护理工作的满意度为95%,对照组患者对护理工作的满意度为70%,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组患者护理工作满意度比较

讨 论

一、预见性运动护理能加快下肢深静脉血流速率

围产期血流动力学与凝血系统发生改变,妊娠期血容量增加20% ~100%,同时静脉血管扩张、张力降低,使血流缓慢,如果患者产后长期卧床,活动量大幅度减小,下肢静脉的回流将会明显变缓[7]。围产期血液中还会存在多种凝血因子,血液呈现高凝状态的几率也大大提高[8-9]。实施预见性运动护理,能够改善肌肉运动状况与血管收缩情况,加快血流速率,解决导致血流缓慢的问题,减少了诱发下肢深静脉血栓发生的病理因素。本研究对实验组患者实施了预见性运动护理,如产前呼吸运动干预、下肢体主动运动干预、产后早期运动干预等,加强了患者下肢体的血流,促进血液循环,降低静脉血流淤积的可能性[10-11]。本研究中,实验组患者不同时段下肢血流峰值速率与平均血流速率较高,可见预见性护理运动发挥了作用。

二、预见性运动护理能减少下肢深静脉血栓发生率

本次研究显示,实验组的下肢深静脉血栓发生率低于对照组,预见性运动护理增加了产妇术后活动,减少了深静脉血栓形成。发生下肢深静脉血栓的三大病理因素包括静脉血液流动过于缓慢、血液高凝状态以及静脉血管壁损坏[12],妊娠期高血压疾病的病理基础是小动脉痉挛,会使患者的血管管腔变窄,血流阻力大大增加,血管壁受到损伤[13-14]。预见性运动护理能够增加患者肢体血液循环,减少血液在下肢体深静脉血管发生凝结,从而减少下肢深静脉血栓发生的概率,降低肺栓塞发生的风险,保障患者生命安全[15-16]。

三、预见性运动护理能提高患者护理工作满意度

本研究中,实验组护理工作满意度明显高于对照组。护士在实施预见性运动护理、对患者进行运动指导过程中,实现了对下肢体的运动干预,有助于预防和减少妊娠期高血压疾病患者下肢深静脉血栓的形成,促进患者产后的恢复,保障母婴健康,同时加强了护患沟通,提高了患者对护士的信任度,增进了护患感情。

综上所述,为妊娠期高血压综合征患者提供预见性运动护理措施,有助于促进患者下肢血流循环,有效预防和降低发生下肢深静脉血栓的概率,更能促进患者产后的恢复,保障母婴健康,同时提高护理满意度,因此值得在临床上广泛推广和应用。本次研究的结果与国内外的研究结果一致,具有一定的参考价值,但本研究主要面对妊娠期高血压疾病患者,研究对象相对单一,后续可在多地区进行研究,增加不同病种的患者,加大样本量,总结出更加适合的预见性运动护理模式,为临床护理提供参考指导。