农地流转、非农就业与易地扶贫搬迁脱贫效益

2020-08-06王志章杨志红

王志章 杨志红

摘 要:土地是农户重要的生计资本,土地问题是易地扶贫搬迁后续扶持工作中的关键,关乎脱贫成效。基于理性选择理论和“推-拉”理论,本文采用重庆酉阳11个易地扶贫搬迁安置点的数据,从搬迁户的视角出发探讨农地流转对易地扶贫搬迁户脱贫的促进作用。研究发现,农地流转能够通过为搬迁户带来土地租金收入、促进家庭生产要素优化和劳动力合力配置正向促进搬迁户脱贫,非农就业这个逻辑中发挥中介作用,村干部政策执行则在农地流转和非农就业之间起调节作用。在易地扶贫搬迁后续帮扶过程中,要激活农村土地市场,促进土地要素合理流动,加大村干部主动执行政策的力度,不断带动搬迁户非农就业,夯实永续脱贫之本。

关键词:农地流转;非农就业;易地扶贫搬迁;村干部

中图分类号:F328 文献标志码:A 文章编号:1674-8131(2020)04-0059-10

一、引言

易地扶贫搬迁旨在解决贫困地区“一方水土不能养活一方人”的发展困局,是实施精准扶贫、精准脱贫的有力抓手,是全面建成小康社会的关键举措。习近平总书记多次强调,易地扶贫搬迁作为“五个一批”之重要一环,不仅是精准扶贫“攻克最后堡垒”重要战役的治本之策,也是促进生态环境恢复与治理、区域产业可持续发展、改善贫困人口生计资本,获得精准扶贫之生态效益、经济效益、社会效益的重要手段。我国扶贫移民的开端最早可追溯至20世纪80年代的“三西”区域性移民,随后八七扶贫攻坚计划时期一些中西部省区如广西、湖北、山西、陕西等地也在借鉴“三西”地区扶贫搬迁成功经验的基础上进行了一些扶贫搬迁试点。自2001年开始,国家发展和改革委员会陆续安排资金在全国范围内开展易地扶贫搬迁工程,包括生态移民、扶贫移民、避灾搬迁在内,“十二五”期间累计安排中央预算内投资231亿元,搬迁贫困人口394万人,有效地改善了生态和贫困交织地区贫困人口“越穷越垦、越垦越穷”的生产状况和打破“贫困-生态环境恶化-贫困”的恶性循环[1]。随着精准扶贫工作的推进,“十三五”期间易地扶贫搬迁工作更是取得决定性进展。根据国家发展和改革委员会振兴司2020年4月发布的数据,截至2020年3月底,中国顺利完成947万建档立卡贫困人口的搬迁建设任务,累计建成安置住房260多万套,搬迁入住率达99%,《全国“十三五”易地扶贫搬迁规划》设定的搬迁任务基本完成。部分贫困群体的生活条件明显改善,获得了更好的生存机会和更大的发展空间,既“挪穷窝”,又拔“穷根”,减贫效益显著。但随着全面建成小康社会节点的迫近,脱贫攻坚进入收官期,易地扶贫搬迁“搬得出”的问题基本上已经解决,“稳得住”、“能致富”等后续任务仍然艰巨。按照现行政策部署,2020年后我国反贫困将进入常态化的新阶段,更加聚焦于相对贫困,在政策缓冲期后集中性的扶贫资源将出现预期性摊薄[2],然而部分搬迁户主动发展的动能不足,生计适应能力较弱,生计策略转变较慢,须做好后续帮扶工作,解决好迁出地和迁入地的土地匹配问题,加快解决搬迁群众就业问题,夯实易地扶贫搬迁脱贫效益,防范返贫风险,确保“稳得住,能脱贫”。

近年来,农村农地流转展现出流转速度加快、形式也更加多样的态势。2017年中国农地流转总面积增加到0.34亿公顷,农地流转面积占家庭承包经营耕地总面积达36.98% 数据来源:由《中国农业年鉴(2018)》整理得出。 ,其中主要有转让、互换、出租(转包)、股份合作等形式,是促进农村土地规模化經营、提升农业生产效率和加快农村农业现代化步伐的重要手段。作为合理配置土地资源、提高土地利用率的一种新方式,农地流转已经被很多学者证明具有促进农村资源要素合理配置、节约平均生产成本并促进小农户与现代农业衔接,增加农民收入,从而摆脱贫困的作用[3],也在实践领域成为衡量乡村经济发展活力的重要指标之一。《全国“十三五”易地扶贫搬迁规划》指出要“尽可能保障搬迁对象农业生产的基本土地等生产资料”,但在现行易地扶贫搬迁政策实践中,迁入地给搬迁户配置的土地资源极为有限,有的地方甚至并未给搬迁户配置相应土地,或是根本就无土地资源配置,搬迁户的土地需求难以得到满足。汪磊、汪霞(2016)对贵州省铜仁、遵义、黔西南、毕节四个市州156户搬迁户的研究发现,搬迁后农户的人均耕地面积减少达81.75%,直接降低了农户自然资本总量[4]。从另一层面来说,搬迁户原居住地多为山高路远、交通不便、生存条件相对恶劣的地区,出于对搬迁户后续发展考虑,在原住址修建安置住房的较少,集中修建安置点是最主要的形式,但这也隐含了搬迁户经营农业面临着与家庭原有土地存在距离障碍的事实。一些自然条件相对较好、土地市场活跃地方的搬迁户可以选择把自己的土地流转给他人或者村集体经营获得一些收益,而土地未进行流转的少数搬迁户因不舍原居住地的生产资料而选择农忙时在原居住地搭简易窝棚、骑摩托车或者步行回原居住地从事农业生产,成为常年跋涉于原住址与迁入地的“候鸟”和“两栖”农民[5]。还有一些离迁出地较远的农民,由于原住址自然条件较差,信息闭塞,土地市场发展不完全,进行农地流转的机会较少,加上自身年龄较大、家庭没有摩托车、自行车等交通工具等原因无法返回原住址进行农业生产,土地只能撂荒。汪磊、汪霞(2016)的研究还发现,受物流成本、劳动成本、管理成本等影响,有62.3%的搬迁户最终放弃了原有土地的承包权或使用权[4];黎红梅、田松鹤(2019)对湖南省长株潭、大湘南、大湘西和洞庭湖四大经济区域5县228户扶贫搬迁户的调查分析也支持此结论,指出,宅基地与耕地的距离是影响搬迁户土地抛荒的主要因素,距离每增加1公里,搬迁户抛荒耕地的发生比就会上升32.70%[6]。由此土地供给与需求的不匹配给搬迁户的收入来源带来不确定性,并影响对现状和未来的担忧和反思,造成了物质和精神双重价值损失,影响脱贫的意愿和进度。对此提出问题,鉴于农地流转的益农特性,提升搬迁户农地流转率是否会缓解目前搬迁引致的土地供需困境、从而促进搬迁户走出贫困?

进一步说,随着改革开放不断深入和户籍制度的改革,外出务工已经成为农村劳动力流动的普遍现象,非农经济发展对劳动力的需求不断上升,为农村剩余劳动力在劳动边际收益递减的情形下提供了新的就业选择。部分研究认为,农村居民非农就业能改善家庭收入状况,弱化收入来源的不确定性,有效地缓解贫困[7]。鉴于非农就业良好的益贫性,可以假设,易地扶贫搬迁户非农就业能够弥补土地生产资料不足带来的收入缺失,增强搬迁户未来收入的确定性,是搬迁户在新的生活环境中改善现状的一种“理性选择”,对提升可持续生计能力,实现“稳得住、能致富”的目标具有重要意义。基于理性选择理论和“推-拉”理论,本文以重庆市酉阳县11个安置点所取得的数据为例,从搬迁户视角探讨农地流转对易地扶贫搬迁户脱贫的促进作用,以及非农就业在这其中发挥的中介作用,为做好易地扶贫搬迁后续工作的重点提供新的视角和依据。

二、文献综述与理论分析

1.农地流转与易地扶贫搬迁脱贫效益

农地流转能够有效增加收入、从而促进农户摆脱贫困,几乎已经成为学者的共识。以往研究中农地流转作用于减贫主要体现在三个渠道:一是农地流转使土地具有了投资属性,流出土地的租金直接增加农户的财产性收入,流入土地能够改善家庭生产要素配置[8];二是农地流转既能改善土地碎片带来的资源浪费、提升土地生产效率,又能促使家庭劳动力合理分流,优化家庭中农业和非农劳动力配置,提升单位劳动生产率[9];三是农地流转提升了农业生产力,使得家庭剩余劳动力转向非农部门,提升家庭工资性收入占比[10]。对搬迁户来说,大部分迁入地与原住址距离较远,原住址房屋已经实施复垦,再去原住址从事农业生产意味着较大的时间成本、交通成本、管理成本和人力成本,且粗放的生产方式反而有降低生产效率的可能。而土地撂荒直接缩小了搬迁户的农业收入来源,违背了世代相传“民以食为天,食以田为源”的生存价值观,蕴含着巨大的机会成本损失,造成了迁出地“土地荒芜”和迁入地“土地紧缺”并存的尴尬局面[11],搬迁户的生计可持续问题难以得到解决,影响脱贫成果的巩固提升。故而需要破除农村土地市场发育壁垒,探索多元方式提升迁出地和迁入地的农地流转的可能性,不断激发要素活力,促进农村土地资源合理配置,强化搬迁户的生计能力和脱贫的持续保障。

2.非农就业的中介作用

由前文的分析可知,促进农村剩余劳动力向非农部门转移、增加家庭非农收入是农地流转提升农业生产率这一过程的自然结果,这间接使农户增加了摆脱贫困的可能。理性选择理论发轫于“经济人”假设,主张理性人决策所遵循的原则是最大限度地实现个人利益[12],当搬迁户自身土地生产资源有限或者家庭农业生产用地已经进入到流转渠道,剩余劳动力非农就业便是搬迁户应该做的理性选择,这不仅能够在收入上改善“农业依赖”窘境,还能够减少未来收入的不确定性,改善心理预期[13],使搬迁户有信心、且有渠道走向自主脱贫之路。这也得益于非农就业对提高农民收入、缓解贫困和增加福利展现出的积极效用[14]。随着工业化和城镇化步伐的加快,城市非农产业催生的劳动力需求为农村劳动力创造了非农就业机会。“推-拉”理論认为,在城市相对较高的工资和福利水平的“拉力”和农村低产出低福利“推力”的作用下,非农就业带来的劳动力流动能优化家庭劳动力资源配置,在提升收入水平的同时缩小个体间的收入差距,提升生存福利并减小收入差距带来的“被剥夺感”[15]。根据对文献的整理,非农就业一般通过三条路径影响脱贫效益:一是非农就业通过影响家庭收入影响脱贫效益。根据托达罗人口迁移模型,城乡工资差距是农村劳动力非农就业的重要原因,非农就业提升了工资收入,可以缓解搬迁户生活压力和家庭当前的经济困难,具有直接的增收效应和良好的减贫效应。同时,非农就业也可能存在间接的增收效应,非农收入可以用于子女教育投入、家庭社会保障投入、家庭生产资本(土地流转、农业生产资料购置)、婚姻、储蓄及投资等渠道,具有间接增收效应。二是非农就业通过影响搬迁户对未来的预期影响脱贫效益。非农就业除具有增收效应外,还能影响劳动力自身实现观念更新、提升其人力资本和社会资本水平[16],从而提升其未来就业机会,降低收入不确定性。同时,非农就业有利于改善原先社会阶层固化的现实,推动经济社会地位上流,阻断代际贫困[17],从而影响未来预期,提升脱贫效益。三是非农就业通过发挥示范效应影响脱贫效益。非农就业促使劳动力之间的交流增多,一部分人收入状况和家庭经济状况的改善会影响其他人的看法,从而导致一种“模仿”和“学习”,模仿的直接结果是其他的劳动人群也开始由农业转向非农就业,间接结果是非农就业群体在往返于城乡的过程中把一些新的观念和思想传递给留守的家庭成员,再扩散到整个村庄[18]。这种示范效应会逐步影响整个地区的非农就业水平,从而又通过增收效应和未来预期等路径影响脱贫效果,具有可持续性。扶贫搬迁户这个群体本身就极具有特殊性,面临自身发展能力不足、迁移前后生计资本积累中断、迁入地和迁出地人口流向改变导致的劳动力市场失衡等问题。虽然非农就业的增收效应会因收入差距而异,但推动搬迁户实现非农就业依然是提升其生计资本、提升搬迁脱贫效益的重要手段。

3.村干部政策执行的调节作用

村干部为政府政策执行和农户政治诉求之间的媒介角色,在乡村治理和乡村的建设发展中起着举足轻重的作用。一方面,基层治理是影响农地流转绩效的重要因素[19],村干部政策执行力度影响农地流转效果。一是村干部是地方治理过程中信息和社会关系的享有者,是能够在村庄推进农地流转落地实施的行动终端[20],在村干部信息营销和适宜的行动引导下,能够带动村民农地流转的积极性,从而推动村庄土地要素合理配置,激活村庄系统内的土地资源。但在实际的乡村治理情境中,村干部也是自我价值的追求者,庇护角色、政治角色和经济人角色等多重角色的冲突和转换,影响着村干部的行为逻辑和执行逻辑[21]。研究发现,村干部不同的文化素质和服务水平、心态和动机、角色定位、行事方式都会影响政策在基层的传达和落实[22],故而农地流转政策成效亦会受村干政策执行力度的影响。二是村干部在村级经济发展中,担当村庄发展当家人,带动村域经济发展和村民生活现状改善。在这个过程中,村干部凭借自己高于其他农民的政策和信息获取能力,不断带领村民完善村域基础设施和村庄环境,向上争取并实施有利于村域经济发展的项目,促进村庄各类要素合理流动,吸引外来工商社会资本进村发展,在这个过程中带动农地流转。外来资本进村若直接投入农业,必将以承包或入股的形式流转村民土地,直接提升农地流转率,提高农户对土地的期望收益,正向促进流转意愿;若外来资本若进村从事非农行业的发展,不仅直接带动农户非农就业,也会带动村庄经济发展,这也回应了黎红梅、田松鹤(2019)的研究,即所处地区经济发展越好,搬迁农户越倾向于将承包地流转出去,促进形成“非农就业-农地流转-非农就业”的良性循环。一些村干部通过大力发展村庄集体经济,以村集体或合作社的名义承包搬迁户的土地,或让搬迁户入股,在增加搬迁户农地流转收益的同时,也增加了搬迁户股金收入,帮助搬迁户摆脱贫困。另一方面,提高搬迁户生产技术和生产能力是帮助搬迁户适应迁入地生活、拓宽就业渠道从而提升生计可持续性的重要渠道。村干部通过宣传、执行上级的就业政策,协助举办技术培训活动等,能够促进市场信息和农业科技在农村的有效传播,使搬迁户更好地学习、理解技术,降低学习成本[23],提升搬迁户的技能,从而增加无土搬迁户的非农就业可能。

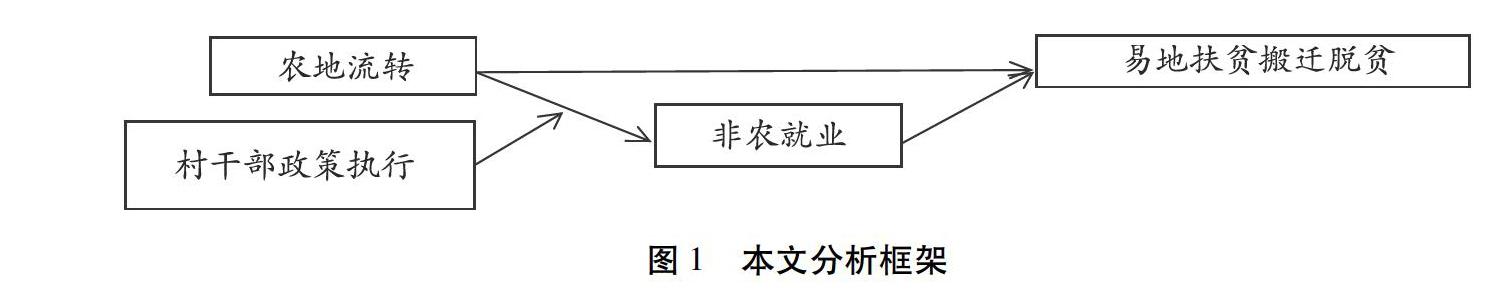

基于上述分析,本研究的分析框架如图1所示。

三、研究方法与研究设计

1.数据来源

本文所采用的数据悉数源于国家社科基金重点项目“贫困地区精准脱贫的多元化路径设计与退出机制”(16ASH008)课题组于2017年2月期间对重庆酉阳11个易地扶贫搬迁安置点的搬迁村民进行的问卷调查,共回收548份问卷,剔除无效问卷后,共得有效问卷472份,有效率达86.13%。由于被访问者大都是易地扶贫搬迁点的青壮年,受教育水平集中于初中及以下,文化程度较低,故本课题组以调研人员对搬迁者进行访谈并代替搬迁者填写问卷为主,搬迁者自行填写为辅,问卷数据真实有效。该问卷包括五大部分,分别是:农户基本情况、经济绩效、社会绩效、制度绩效、影响农户脱贫的因素。

2.变量选取及描述性统计

被解释变量为脱贫,衡量的是搬迁户在搬迁前为贫困、在搬迁后为非贫,也就是摆脱贫困的一个转化的过程。将搬迁前为贫困(人均纯收入小于3000)、搬迁后为非贫(人均年收入大于等于3000)的搬迁户,视为脱贫,赋值为1,否则为0。核心解释变量是农地流转,已有的诸多研究都对农地流转进行过测量,本文借鉴刘巍、王小华(2019)[24]等人的研究,直接用搬迁户是否进行土地流转来衡量,这也在问卷中有直接体现。

已有的诸多研究表明搬迁户的个体特征、家庭特征和所在村庄自然环境、产业发展状况等对易地扶贫搬迁脱贫有重要的有影响。借鉴已有研究的丰厚成果,选取被调查者是否党员、受教育程度为个体层面的控制变量,选取家庭劳动力占总人口数之比、老年抚养、社会关系、信贷机会、土地补偿、社会保障和是否参加农业合作社作为家庭层面的控制变量,选取自然灾害发生情况、村庄产业发展情况作为村庄层面的控制变量。各变量的赋值说明及描述性统计如表1所示。

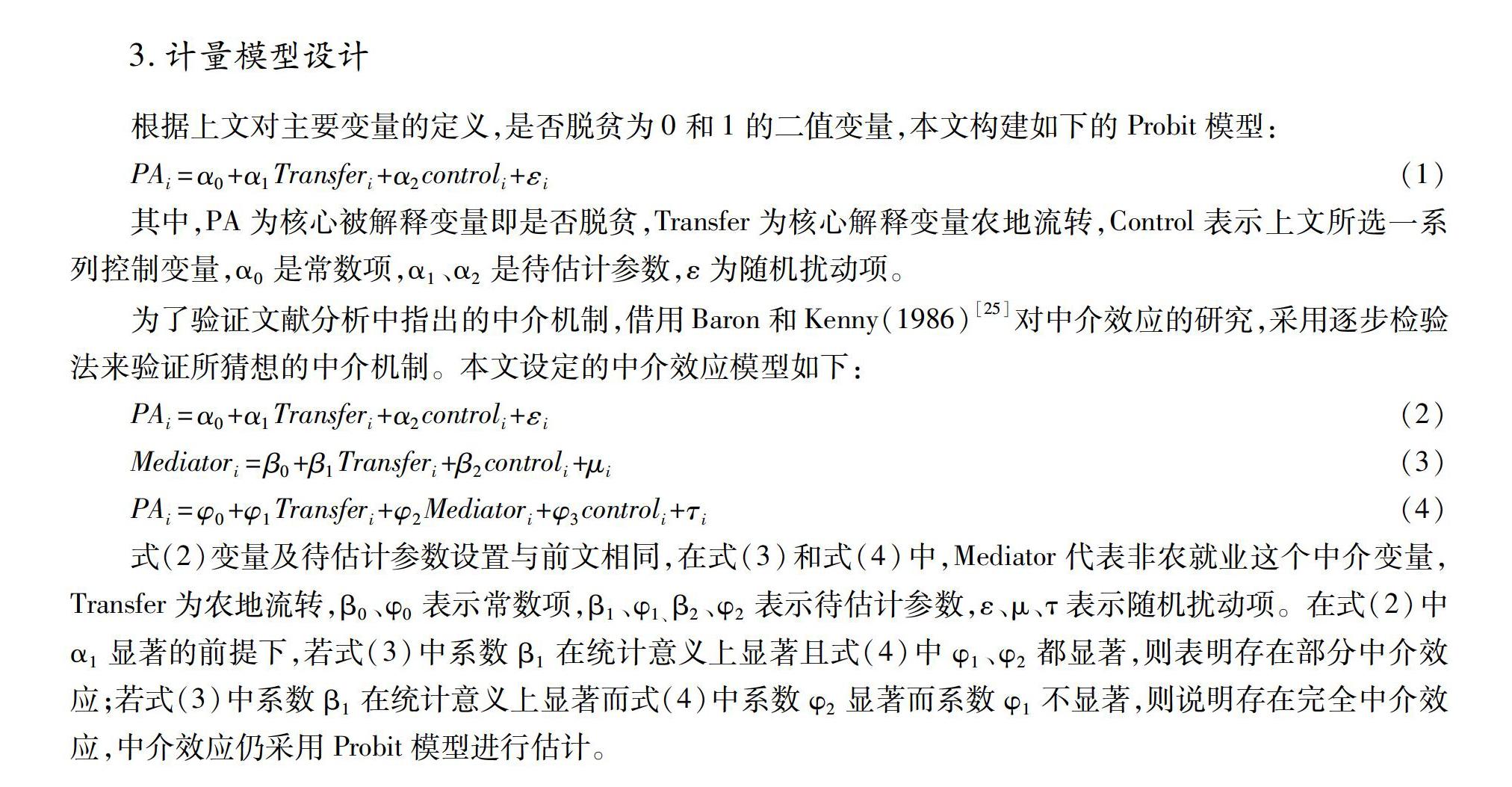

3.计量模型设计

根据上文对主要变量的定义,是否脱贫为0和1的二值变量,本文构建如下的Probit模型:

PAi=α0+α1Transferi+α2controli+εi(1)

其中,PA为核心被解释变量即是否脱贫,Transfer为核心解释变量农地流转,Control表示上文所选一系列控制变量,α0是常数项,α1、α2是待估计参数,ε为随机扰动项。

为了验证文献分析中指出的中介机制,借用Baron和Kenny(1986)[25]对中介效应的研究,采用逐步检验法来驗证所猜想的中介机制。本文设定的中介效应模型如下:

PAi=α0+α1Transferi+α2controli+εi(2)

Mediatori=β0+β1Transferi+β2controli+μi(3)

PAi=φ0+φ1Transferi+φ2Mediatori+φ3controli+τi(4)

式(2)变量及待估计参数设置与前文相同,在式(3)和式(4)中,Mediator代表非农就业这个中介变量,Transfer为农地流转,β0、φ0表示常数项,β1、φ1、β2、φ2表示待估计参数,ε、μ、τ表示随机扰动项。在式(2)中α1显著的前提下,若式(3)中系数β1在统计意义上显著且式(4)中φ1、φ2都显著,则表明存在部分中介效应;若式(3)中系数β1在统计意义上显著而式(4)中系数φ2显著而系数φ1不显著,则说明存在完全中介效应,中介效应仍采用Probit模型进行估计。

四、实证结果分析

1.主要回归结果

表2报告了农地流转影响易地扶贫搬迁户脱贫的Probit估计结果。列(1)表明,在未添加任何控制变量的情况下,农地流转在1%的统计水平下正向促进搬迁户脱贫,这印证了前文的猜想,即农地流转在直接提升搬迁户土地租金收入的同时,优化农户家庭生产要素和劳动力要素配置,提升了脱贫可能。随着列(2)、(3)、(4)中个体、家庭和村庄三个层面控制变量的逐步引入,结果显示农地流转系数仍在1%的统计水平下为显著为正。从表2中列(4)的结果来看,其他控制变量也对搬迁户脱贫具有重要影响。就个体层面的变量而言,党员在10%的统计水平下正向促进搬迁户脱贫,意味着党员对政策的了解程度和脱贫主动接纳意愿相对一般群众较高,对致富信息的捕获能力更强,会潜移默化地感染家庭成员的认知与行动,有助于脱贫。就家庭层面的变量而言,社会关系在1%的统计水平下正向促进搬迁户脱贫,这与诸多学者的研究一致,主要原因是一方面搬迁户在进入集中的搬迁点后,其生活空间、生产空间和关系空间将会重塑,对新空间的融入感和归属感越强,越有利于形成正向的脱贫氛围[26];另一方面,社会关系就是搬迁户的社会资本,是生计资本的重要组成部分,现行社会关系的改善与增进是对原居住地社会资本丧失的重要补充,是搬迁户形成可持续生计从而脱贫的重要影响因素[27]。提升搬迁户的金融资本可得性和进行土地补偿也是正向促进搬迁户脱贫的重要因素。就村庄层面的变量而言,自然灾害的发生频率负向影响搬迁户脱贫,搬迁户搬迁的目的本就是为寻求更加稳定的居住环境,希望通过强化地理资本来摆脱空间贫困,但自然灾害的发生将对本不稳定的生计造成冲击,是贫困发生的重要原因之一。

2.传导机制分析

中介效应模型回归结果如表3所示,用于检验“农地流转-非农就业-易地扶贫搬迁脱贫”这一路径。列(1)报告了核心解释变量农地流转对非农就业的影响,系数在1%的水平下显著,这验证了前文中文献分析的猜想,表明农地流转能够促进搬迁户做出非农就业的决策,显著提升搬迁户的非农收入,优化家庭收入结构。列(2)显示,农地流转与非农就业均表现出对搬迁户脱贫的正向促进作用,且系数都显著,说明非农就业是缓解搬迁户土地缺失难题,增加非农收入渠道从而增加非农收入,提高易地扶贫搬迁脱贫效益的重要中介,非农就业是农地流转影响易地扶贫搬迁脱贫效益的一个中介因子。

3.调节效应检验

通过前文的分析,已经得出农地流转能够促进搬迁户摆脱贫困,非农就业在其中发挥中介作用的结论。接下来,采用调节效应模型来检验村干部政策执行力度在农地流转影响非农就业这一过程中的调节作用。计量模型设定如下:

Nonfarmi=β0+β1Transferi+β2Vofficiali+β3Tranferi×Vofficiali+β4controli+εi(5)

在式(5)中,Nonfarm表示非农就业,Vofficial表示村干部执行政策力度,Transfer×Vofficial表示农地流转与村干部政策执行力度的交互项,其余变量与符号的设置与前文一致,此处重点关注交互项的系数β3,若β3系数显著,则存在调节效应。因为村干部政策执行为1-5的有序变量,为使量纲一致和避免多重共线性对结果的影响,对核心解释变量农地流转和调节变量村干部政策执行做去中心化处理。调节效应的检验结果如表4所示,由列(2)可以发现,农地流转与非农就业村干部政策执行力度的交互项在1%的统计水平下正向显著,表明村干部政策执行力度在农地流转与非农就业间起正向调节作用,证实前文猜想。

五、结论与启示

强化易地扶贫搬迁后续保障是进入反贫困新阶段防止搬迁户返贫的关键。本研究基于理性选择理论和“推-拉”理论,采用2017年在重庆酉阳11个易地扶贫搬迁安置点的数据验证了农地流转对易地扶贫搬迁户脱贫的促进作用,并检验了非农就业在这一过程中的中介作用和村干部政策执行的调节作用。研究发现:(1)易地扶贫搬迁地区农地流转能够优化农村大系统内土地资源配给,优化搬迁户家庭生产资源和劳动力配置,达到稳定搬迁户生计和持续脱贫目的;(2)农地流转在提升土地产出率的同时也提升了家庭劳动力生产率,农业单位产出上升后家庭剩余劳动力转向非农就业是搬迁户家庭在土地缺失和劳动力富余情境下的一种理性选择;(3)村干部政策执行力度在农地流转和非农就业之间起正向调节作用,村干部推动上级政策的力度越强,非农就业水平越高。这些发现丰富了以往有关易地扶贫搬迁户可持续生计问题的研究,对做好易地扶贫搬迁区域土地工作、促进搬迁户可持续脱贫具有一定的参考价值,但也有不足:一是在农地流转中未对土地流入和流出进行区分,流入农户和流出农户间可能存在异质性,但这对研究结果不会产生方向性影响;二是研究对象主要集中于易地扶贫搬迁户这一主体,样本特殊性较高,结论在不是易地扶贫搬迁区域是否适用还有待进一步讨论。

本文研究的政策启示在于,首先,要按照2020年国家发改委等12个部门《关于印发2020年易地扶贫搬迁后续扶持若干政策措施的通知》的要求,因地制宜调整耕地并使土地增减挂钩,支持搬迁农户承包土地经营权流转,整合易地扶贫搬迁区域土地资源,提升土地供需匹配度,不断发挥土地红利,达到迁出地土地资源不闲置、不浪费,迁入地搬迁户农业生产有保障的目的;要激活和培育土地市场,使土地不局限于农户之间的小规模流转,更要通过培育新型农业经营主体、农村种养大户、合作社、吸引社会资本等手段,使农地流转实现规模效益,带动村域经济发展和搬迁户稳定增收。其次,要高度重视“稳就业”和“保基本就业”工作,在国家实施的“新基建”战略中加强“智慧移民社区”建设,对一些大型安置区展开专项就业帮扶行动,不断提高公共就业服务水平。同时借助各项就业政策措施做大做强一批劳动密集型“扶贫车间”、“扶贫工厂”,引导农产品加工产能向大中型安置区周边集聚,为搬迁户实现非农就业搭建平台。要通过建立搬迁点非农就业服务机构、建立非农就业工作台账等措施,切实加大和落实对搬迁群体有针对性的技能培训工作,增加搬迁群体非农就业机会,多样化和稳定搬迁群体的收入来源,促进搬迁移民顺利实现生产生活方式转型和生活水平提高,筑牢返贫防线,并在相对贫困治理过程中密切关注易地搬迁脱贫户中风险抵御能力较低的人群,继续实施精准帮扶。最后,村干部要充分发挥宣传推行农村土地政策和做好易地扶贫搬迁后续工作的主观能动性,不断提升治理能力和治理水平,积极学习借鉴移民社区建设的典型经验,在国家政策的驱动下完善村庄基础设施和产业环境,吸引工商资本进入或带领集体经济发展,促进搬迁户政策需求和政策供给高效匹配,使易地扶贫搬迁脱贫效益具有可持续性。

参考文献:[1] 吴振磊,李钺霆.易地扶贫搬迁:历史演进、现实逻辑与风险防范[J].学习与探索,2020(2):131-137+2.

[2] 王志章,杨志红.西部地区脱贫攻坚与乡村振兴战略的融合之路——基于10省85村1143戶的微观调查数据[J].吉首大学学报(社会科学版),2020,41(2):71-81.

[3] 匡远配,周丽.农地流转与农村减贫——基于湖南省贫困地区的检验[J].农业技术经济,2018(7):64-70.

[4] 汪磊,汪霞.易地扶贫搬迁前后农户生计资本演化及其对增收的贡献度分析——基于贵州省的调查研究[J].探索,2016(6):93-98.

[5] 彭玮.当前易地扶贫搬迁工作存在的问题及对策建议——基于湖北省的调研分析[J].农村经济,2017(3):26-30.

[6] 黎红梅,田松鹤.易地扶贫搬迁农户承包地处置方式选择及其影响因素——基于湖南省搬迁农户调查[J].吉首大学学报(社会科学版),2019,40(1):39-48.

[7] 关爱萍,刘可欣.人力资本、家庭禀赋、就业选择与农户贫困——基于甘肃省贫困村的实证分析[J].西部论坛,2019,29(1):55-63.

[8] 夏玉莲,匡远配.农地流转的多维减贫效应分析——基于5省1218户农户的调查数据[J].中国农村经济,2017(9):44-61.

[9] 刘魏,王小华.农地流转的多维减贫效应及其异质性研究[J].宏观质量研究,2019,7(3):51-65.

[10] 游和远,吴次芳,鲍海君.农地流转、非农就业与农地转出户福利——来自黔浙鲁农户的证据[J].农业经济问题,2013,34(3):16-25+110.

[11]韦彩玲,蓝飞行,宫常欢.农村宅基地退出的农户理性与政府理性——基于广西农业转移人口宅基地退出意愿的调查与思考[J].西部论坛,2020,30(2):66-72.

[12]Massey D S , Goldring L , Durand J . Continuities in Transnational Migration: An Analysis of Nineteen Mexican Communities[J]. American Journal of Sociology, 1994, 99(6):1492-1533.

[13]吴爱娣,夏显力,翟黎明,赵健.关中—天水经济区政府主导型农地流转对转出户非农就业的影响——基于DID模型的实证分析[J].中国土地科学,2018,32(2):12-18.

[14]严斌剑,周应恒,于晓华.中国农村人均家庭收入流动性研究:1986—2010年[J].经济学(季刊),2014,13(3):939-968.

[15]黄潇,罗俊超.劳动力迁移对教育回报率阶层差异及收入差距的影响——采用“中国劳动力动态调查”数据的实证分析[J].西部论坛,2019,29(2):36-45.

[16]张永丽,柳建平.农村劳动力流动的诱致性变迁:重组抑或配置[J].改革,2008(12):87-93.

[17]张立冬.中国农村贫困代际传递实证研究[J].中国人口·资源与环境,2013,23(6):45-50.

[18]文洪星,韩青.非农就业如何影响农村居民家庭消费——基于总量与结构视角[J].中国农村观察,2018(3):91-109.

[19]向超,张新民.“三权分置”下农地流转权利体系化实现——以“内在体系调适”与“外在体系重构”为进路[J].农业经济问题,2019(9):8-19.

[20]王雨磊,苏杨.中国的脱贫奇迹何以造就?——中国扶贫的精准行政模式及其国家治理体制基础[J].管理世界,2020,36(4):195-209.

[21]叶昱利,朱文,李强.村干部身份与灾后社会救助的实证研究[J].农村经济,2018(6):116-122.

[22]王雨磊.村干部与实践权力——精准扶贫中的国家基层治理秩序[J].公共行政评论,2017,10(3):26-45+213-214.

[23]黄武,赵桐庆,佟大建.多技术视角下农户环境友好型农业技术采纳[J].江苏农业科学,2018,46(14):329-333.

[24]刘魏,王小华.农地流转的多维减贫效应及其异质性研究[J].宏观质量研究,2019,7(3):51-65.

[25]Baron R M , Kenny D A . The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6):1173.

[26]王曙光.易地扶贫搬迁与反贫困:广西模式研究[J].西部论坛,2019,29(4):1-13.

[27]夏艳玲.易地扶贫搬迁移民的可持续生计研究——以广西巴马瑶族自治县为例[J].西南民族大学学报(人文社科版),2019,40(9):7-13.

Land Transfer, Non-agricultural Employment and Benefits of Relocation for Poverty Alleviation

WANG Zhi-zhang, YANG Zhi-hong

(School of Economics and Management, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: Land is an important livelihood capital for farmers, how to deal with it is the key to the follow-up support work for the relocation for poverty alleviation, which is important for poverty removal. Based on the Rational Choice Theory and the Push and Pull Theory, this paper uses the survey data from 11 resettlement sites for poverty alleviation in Youyang County of Chongqing to analyze the impacts of land transfer on poverty alleviation for relocated households. The study showed that land transfer could positively promote the poverty alleviation of the relocated households by bringing rental income to the relocated households, by promoting the optimization of the family's production factors, and by the joint allocation of labor force. Non-agricultural employment played an intermediary role, and policy implementation by village cadres plays a mediating role in land transfer and non-agricultural employment. It is necessary to activate the rural land market, promote the rational flow of land elements, strengthen the efforts of village cadres to actively implement policies, continue to drive non-agricultural employment for relocated households, and consolidate the foundation for sustainable poverty alleviation in the process of follow-up support work for the relocation for poverty alleviation.

Key words: agricultural land transfer; non-agricultural employment; relocation for poverty alleviation; village cadre

CLC number:F328 Document code: A Article ID: 1674-8131(2020)04-0059-10

(編辑:莫远明)