论皮亚杰的方法论及其当代意义*

2020-08-06李其维

蒋 柯 李其维

(1 温州医科大学精神医学学院,浙江 温州 325035) (2 华东师范大学心理与认知科学学院,上海 200062)

皮亚杰的著述覆盖了哲学、心理学、生物学等领域。心理学界非常重视皮亚杰在该领域的影响力,例如,他曾任瑞士心理学会主席、法语国家心理联合会主席、第14 届国际心理科学联盟主席,并于1969 年获得美国心理学会颁发的杰出科学贡献奖。哲学界也非常重视皮亚杰的学术身份。在1965 年出版的《哲学的洞察与错觉》(Insights and Illusions of Philosophy

)一书中,皮亚杰说道:“我的身份是心理学家和认识论学家,在我的工作生涯中结识了非常优秀的哲学家群体,他们经常友善地赞扬我和鼓励我,这令我倍感荣幸。” (Piaget,1965/1971,p xiv)其中,“赞扬与鼓励”是指,尽管皮亚杰自己没有提出申请,依然被哲学界同行推选为国际哲学研究会成员。也正是在这一本书中,皮亚杰不避讳地批判哲学的自上而下“启发”的方式并不能让我们获得真正的知识,并因此坚定地选择了科学化的路径。与之相对应的是,皮亚杰却遭遇到研究方法不够科学的批评(卢濬,1982)。在某种意义上,正是因为这样的批评使得皮亚杰理论遭遇了某种偏见。以至于今天的研究者常常有“皮亚杰过时了”的感慨(李其维,2010)。于是,关于皮亚杰的研究呈现出一种悖论:一方面,多数研究者都不否认皮亚杰理论的重要贡献与巨大影响;但是,另一方面,皮亚杰理论在当下并没有得到足够的重视与关注,关于皮亚杰的研究也日渐稀少。如果一个理论影响很大、很重要,那为什么又鲜有人去研究它呢?

皮亚杰的思想丰富庞杂,著述众多,所涉及的学科领域广泛,这增加了我们今天从整体上去理解和把握皮亚杰理论的难度。本文拟沿着皮亚杰发生认识论的方法论这个线索,梳理他相关著述的逻辑关联。研究方法对于一个理论体系而言,往往是界定其学科部类的依据。对皮亚杰研究方法的批判蕴涵了科学心理学对皮亚杰的学术身份的不认同:皮亚杰的学术身份究竟应该归属于哲学还是心理学呢;皮亚杰是一个哲学家呢还是一个科学家?因为学术身份不清晰,这让后来的研究者缺少对皮亚杰的学术认同感。这可能也是今天皮亚杰研究遭遇障碍的一个原因。

本文将梳理前期研究关于皮亚杰在认识论、生物学类比方法论、结构论方法论领域的著述;希望通过这样的梳理,揭示皮亚杰理论体系中几组核心构念之间的逻辑关联,并在既有研究的基础上,呈现辩证法作为皮亚杰思维方法的重要意义。辩证法事实上构成了皮亚杰发生认识论理论建构的起点。希望通过对这些内容的解析,我们能够对皮亚杰的学术身份形成一个全新的认识:皮亚杰理论并不是传统意义上的心理学,也不是一般意义上的哲学认识论。我们更应该把皮亚杰的发生认识论看作是一种创新性的心智科学。在这样的视角下,我们才能放弃一些关于皮亚杰理论的误解与偏见,并认识到发生认识论对当下认知科学面临的诸多“难问题”的前瞻性意义。

1 核心概念定义:从表型复制到反省抽象

发生认识论的一组核心概念是通过平衡建构从生物学研究中衍生出来的。从生物学到认识论的迁移体现了皮亚杰的理论创造力。

皮亚杰生物学研究的理论预设是进化论,即有机体通过“适应”自然环境而发生演变的过程。但是皮亚杰的进化是主客体互动进化论,他既批判了外源性的拉马克主义,也批判内源性的新达尔文主义。拉马克进化论强调环境的压力让有机体发生适应性改变,并将这种改变固化到遗传因素中,从而使得个体适应性成为了种系的适应性演变。改变的动力是来自外部环境,内部遗传机制只是被动地接受环境的作用。这个过程是外源性的。新达尔文主义是经典达尔文主义与基因学说的结合。该理论认为,生物体的进化基于基因的偶然变异,变异的结果被动地接受环境的选择。在这个过程中,有机体内在的机制,即基因,与外部环境的选择之间没有必然联系。个体的生存与繁衍只是基因变异与环境选择之间的概率事件。因此,新达尔文主义进化论是内源性的(皮亚杰,1967/1971/1989;Messerly,2009)。

拉马克进化论最主要的问题是“获得性经验的可遗传性”始终没有得到生物学证据的支持。皮亚杰虽然也注意到了这一点,但这并不是他批判拉马克主义的主要原因。事实上,皮亚杰也在收集生物学证据来支持“获得性经验的可遗传性”。在皮亚杰看来,拉马克主义和新达尔文主义都忽视了有机体内部机制的主动性以及内外之间的相互作用。拉马克主义将有机体看作是被动地接受来自环境的作用;新达尔文主义则将个体变异当作是完全随机的偶然事件,有机体只是被动地接受这些变异和环境对变异的选择。皮亚杰认为这两种学说共同错误在于,无论进化的源动力是外源性的还是内源性的,两种学说首先假定了外部机制和内部机制之间是没有互动关联的。皮亚杰受柏格森的创造进化论的影响,认为有机体会主动地、创造性地,以及有目的地响应环境的要求(柏格森,1941/2004)。生物进化是内源性和外源性因素之间的互动建构过程,即,只有当有机体的内部机制和外部环境发生了互动,才能建构新的有机体结构(Piaget,1974/1980)。因此,皮亚杰的进化论是建构性的。

皮亚杰引入“表型复制” (phenocopy)的概念来阐释外部环境与内部机制之间的互动。

“表型复制”是指从表现型到基因型的反向作用,是基因对表现型的“模仿”和“复制”,而“所谓复制实际上是(基因型)基于有机选择的重新构成” (Piaget,1974/1980)。从表现型到基因型的作用可以有多种解释,其中简单的做法是采用拉马克“用进废退”式直接作用的方式,新达尔文主义的“自然选择”也是一种可能的解释方式。但是皮亚杰却选择了第三种方式,即“基因型复制了先前的表现型”。这一解释最早是由勒纳(Lerner)在1956 年提出来的(Piaget,1976/1978)。勒纳延续了柏格森的“创造进化论”的观点,强调进化过程是目的性的,有机体在进化过程中拥有自身的主动选择(柏格森,19491/2004)。表型复制就是有机体的主动进化得以实现的生物学基础。

皮亚杰研究了一种蜗牛(Limnaea stagnalis)和一种景天类植物(Sedum parvulum)的表型复制。当蜗牛生活在平静的湖水中时,螺壳较长,在湍急的溪流中时,螺壳则变得较短以适应水流的冲击。皮亚杰将不同形态的蜗牛养殖在水族箱的人工环境中,考察水流环境改变与螺壳形态变化之间的关联。他发现,大约5~6 代以后,这种表现型的变化就显示出了基因型的固化。当景天生长在不同海拔高度时,植株高度和叶片大小也会发生改变。皮亚杰在这些植物中也观察到了表型复制的例证(Piaget,1976/1978)。

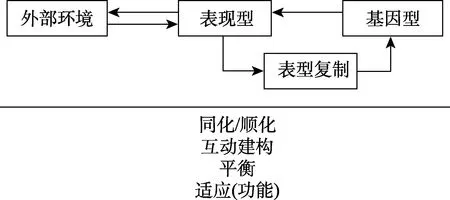

根据主动进化的观点,有机体的内部机制和外部环境之间的互动建构了表现型。表现型和外部环境之间存在双向互动,基因型对表现型具有决定作用,表现型通过表型复制反作用于基因型。于是,以表现型作为中介,有机体内部机制和外部环境之间建立起了互反性的相互作用(图1)。在这个过程中,内部机制对外部环境的作用被称为同化(assimilation),内部机制的主动调节叫顺化(accommodation)。同化和顺化的结果是形成了有机体内部与外部之间的平衡化,即适应。

图1 有机体与外部环境之间的互动建构过程

按照这个模型,当环境发生改变时,表现型与环境之间的平衡被打破,在环境压力下,表现型需要顺化于环境作用而做出调节,比如,在湍急的水流中,蜗牛需要更用力地附着在岩石上,肌肉对螺壳的牵拉力也会增加,在长期牵拉力的作用下,螺壳的生长会变得更宽而更短。当表现型发生了改变,在有机体内部机制也产生了相应的不平衡,即在表现型和基因型之间也发生了去平衡化的适应性压力。在这样的压力下,基因型也会发生顺化调节,即表型复制(Piaget,1977a/1995;Piaget,1979/1995)。在这个过程中,基因型的调节不是随机的、被动的,而是主动的、目的性的。最终,有机体的内部机制和外部环境之间通过双向互反作用而建立了新的平衡。这种平衡是新环境、新的表现型和新的基因型之间的新的平衡。因此,“生物的进化是建构性的”(Piaget;1974/1980;Piaget,1977a/1995)。

尽管表型复制缺少充分的生物学证据,但是皮亚杰还是首先在理论层面上接受了它,并相信生物学将会给出充足的证据来支持这一概念。

由此出发,表型复制具有一定程度的普遍性这一观点就变得可以理解了,乃至于相当可信。一方面,这显然意味着对环境的征服除了被认为是生命基本同化倾向的延伸,通常是以对表现型的顺化或对经验知识进行简单尝试作为开始的。另一方面,这也意味着,借助内部对平衡化的需求,这些尝试随后将引起形式上更为稳妥的同化作用。这些同化作用会涉及每个依次升高的发展水平,从“发生性同化”开始,或是从对充分顺化的表现型的复制(或者说是重构,如果我们对表型复制的理解正确的话)开始,并最终将达到包括科学思想在内的各种水平的认知同化。(Piaget,1974/1980)

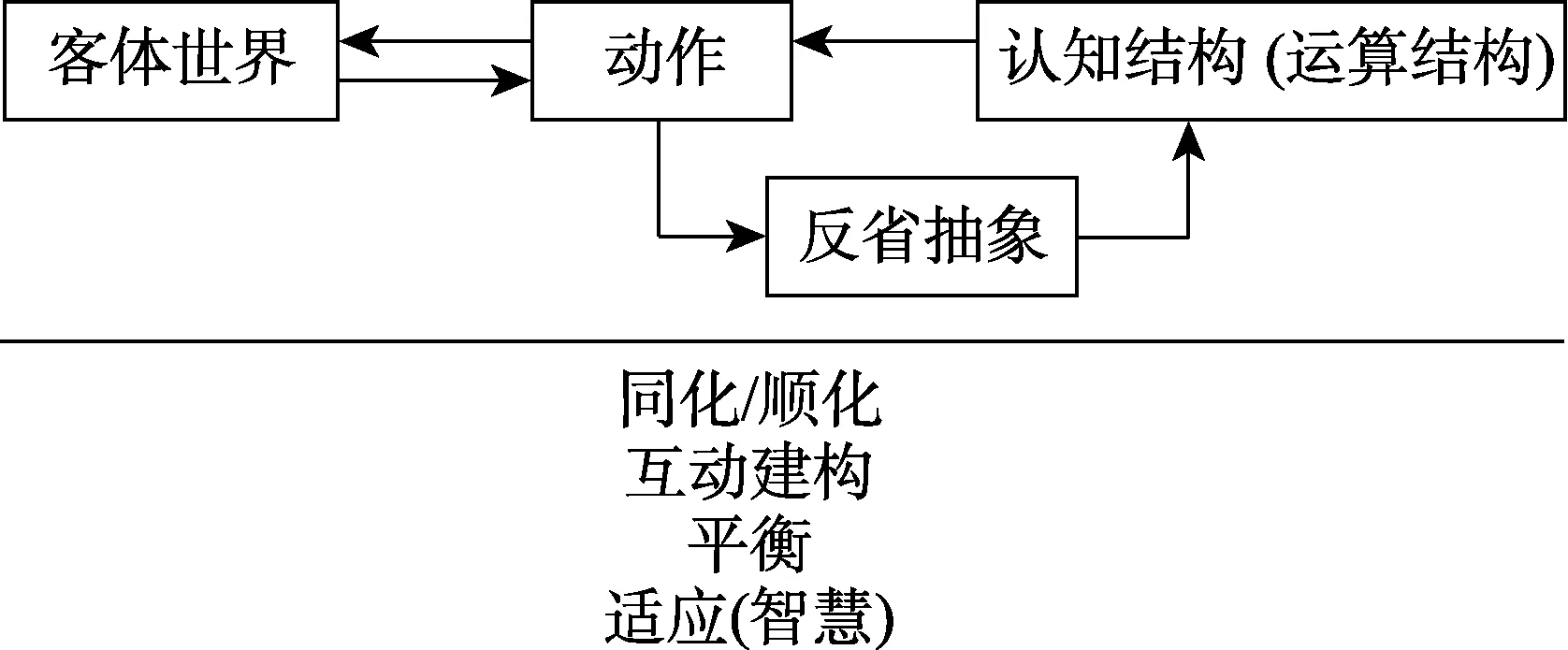

通过上述这一步论证,皮亚杰将这个建构性的生物学模型迁移到了认知过程中(Piaget,1977b/1995)。用皮亚杰的话来说,认知过程与生物学过程是“同构的” (isomorphic)。皮亚杰认为,知识获得既不是外源性的也不是内源性的,而是认识主体与客体互动建构的结果。在认知模型中,“表型复制的认知等价物”就是“反省抽象” (reflecting abstraction) (Piaget,1974/1980)。

皮亚杰论证道:“所有的新知识都是以抽象为前提的” (Piaget,1974/1980),但是抽象可以被区分为两种类型。针对外源性经验的抽象是儿童感知世界的“直接的”和“简单的”方式,诸如,将重物放在手上掂量,于是获得了关于重量的抽象。第二种抽象是“包含了所有逻辑-数学抽象化的情形。我们可以称之为‘反省抽象’,因为它不是从客体本身出发的直接抽象,而是对动作或运算的协调的抽象”(Piaget,1974/1980)。反省抽象构成了从经验到内部运算的逆向作用。这个作用等价于从表现型到基因型的“表型复制”,于是,形成了与生物学模型同构的认知建构模型(图2)。

图2 认知结构与客体世界之间的互动建构过程

认知模型与生物学模型一脉相承的是“同化”和“顺化”、“建构”和“平衡”等概念,它们构成了皮亚杰发生认识论体系的概念基础(von Glasersfeld,1979,1982)。

在皮亚杰的理论中,平衡既是指一种状态,也是一个过程,而皮亚杰更强调其过程性的含义。当有机体适应了环境时,就达成了某种暂时的平衡;当环境发生改变,有机体不再能够适应环境条件时,就是“去平衡化”。去平衡化会促使有机体做出必要的调整以恢复平衡。可以看到,这个“平衡——去平衡——再平衡”的过程最终又指向了个体对环境的“适应”。

与生物学模型同构的认知模型也是通过“平衡——去平衡——再平衡”过程来实现知识的建构。在认知模型中,“动作”是内部机制(认知结构)和外部机制(客体世界)之间的互动界面。皮亚杰意义上的“动作” (action)包括了感知-运动水平上的实际的身体动作(act)、前运算水平对表象的运算(operation)、具体运算水平对符号的运算,以及形式运算水平上对命题和关系的运算等。

儿童首先在内部和外部的双重作用下,通过感知-运动的协调建立了针对特定环境的动作格式(scheme)。例如,儿童发现“一拉绳子,铃铛就会发出响声”,这就是一个动作格式。它代表了在儿童的认知结构和环境客体之间建立了平衡。这也是一种适应。当环境发生了改变,例如,儿童遇到一个新的铃铛,不再是上下拉绳子,而是左右晃动绳子铃铛才会发出声响,这时,儿童需要建立一种新的动作格式。对外部客体世界,动作是个体对外部世界的抽象性应答;对内部认知结构,动作则通过“反省抽象”在多种初级动作格式的基础上形成高阶幂水平上的新格式,例如,儿童通过对各种拉动绳子的动作格式的反省抽象而形成了诸如“因果性”、“力”和“传递”等高阶幂水平的动作(运算)格式。新的动作格式的形成就是儿童在认知层面上实现了运算结构的重构。这是儿童在更高抽象水平上的平衡化。新的动作格式拥有了更广泛的适应能力,儿童的认知能力就因此而发展到一个新的水平上。

在这个平衡——去平衡——再平衡的过程中,环境和有机体的内部机制之间发生的作用既有同化也有顺化。正因为如此,这个过程才是“建构性”的,而不只是有机体被动地接受外源性的干预或内源性因素的随机变异(Piaget,1950)。于是,我们可以说认识正是个体的外源性和内源性因素在“动作界面”上发生相互作用,进而形成的新“适应性”的过程。

2 元理论建构:从功能到结构的逻辑修葺

皮亚杰发生认识论的理论目标是用科学话语来言说知识起源的问题(皮亚杰,1972/1981)。自古希腊以降,认识论就被约束在两个主要的传统之中,一是唯理论,一是经验论。唯理论传统将知识预设为某种先验范畴在经验领域中的逻辑延伸;经验论传统则以人和世界的经验互动作为获得知识的前提。唯理论的先验预设受到了科学主义的质疑;而经验论则在“休谟三问”以后丧失了其理所当然的必然性(罗素,1948/2001)。

19 世纪末20 世纪初以来,心理学家开始参与到认识论问题的研究中,希望通过“科学心理学”的策略来解释“人是如何获得知识的” “人是如何学习的”等问题。但是这些工作多数都没有超越唯理论或经验论的哲学范畴,而只是在某一种元理论预设的前提下,对人的认识问题做现象学的描述(黎黑,2013;蒋柯,2018)。与这些工作相比,皮亚杰则另辟蹊径,在唯理论和经验论之外开拓了一条建构主义的认识论进路。皮亚杰的工作显然逾出了寻常意义上的心理学研究,而是在元理论的层面上开宗立派,创设了一门新的认识论——发生认识论。皮亚杰常常被当作一个哲学家,但是他却坚定地将自己的认识论定义为一种科学(皮亚杰,1972/1981)。因为在其理论建构的起点上,皮亚杰就采取了与经典认识论和心理学不同的方法——这种方法就是皮亚杰的结构论。

皮亚杰关于结构论的著述事实上极大地推动了20 世纪中后期的结构主义运动。

使“结构”一词在心理学中大行其道,皮亚杰功不可没。如今的任何一本发展心理学著作都以讲“认知结构”为时髦。皮亚杰所著《结构论》一书是其阐述结构主义方法论的经典著作,他在此书中对“结构”做出了整体性、转换性和自动调节性这三个特征的经典概括。视皮亚杰为结构主义运动的旗手并不为过。(李其维,弗内歇,2000)

皮亚杰的结构论在文学、艺术、社会学和哲学领域收获盛誉,并使得其他类型的结构论也可以“附丽于皮亚杰的运算结构论之上” (李其维,弗内歇,2000)。皮亚杰的结构论之所以能够承担这样的职能,是因为它“既是方法论,也是哲学认识论” (李其维,弗内歇,2000)。

皮亚杰认识论是对康德先验范畴论的扬弃。他继承了康德的范畴论,舍弃了康德的先验论,用“感知-运动协调”为范畴提供了一个发生性解释(熊哲宏,2002)。按照康德的范畴论,没有感性材料的知性是空泛的,同时,没有经历知性加工的感性材料是没有认识意义的。范畴是认识的基础规定性,它规定了感性材料以何种方式被“结构化” (康德,1781/2004)。因此,认识过程似乎可以被描述为“基于某种结构的结构化过程”。这里的结构既是认识的前提,又是认识的结果。这就是所谓的基于结构论的认识论。

类似的观点在心理学诸多理论流派中都得到了认可,诸如,构造主义、格式塔主义,以及当前的认知主义和认知神经科学等。这样的结构论认识论要么走向先验论,如乔姆斯基的先天语法假说;要么走向还原论,如认知神经科学将神经生理结构看作心理过程的必然前提。对此,皮亚杰批评道:“他们所要的结构没有历史,更没有发生过程,没有功能,而且和主体没有关系” (皮亚杰,1979/2007,p.46)。这意味着,皮亚杰所指的“结构”应该是历史性的、发生性的、是主客体建构的,以及是伺服于某种功能的。正是因为皮亚杰式“结构”具有了这些特征,他的结构论才具有了方法论的意义。

皮亚杰通过定义结构的三个特征奠定了结构论作为方法论的意义。这三个特征是:整体性、转换性和自我调整性(皮亚杰,1979/2007,p.4~6)。

整体性

当我们说结构是一个整体性系统,就意味着:(1)它有一个内与外的边界;(2)它是由若干成分构成,并且这些成分服从于某种规律而联结成系统(皮亚杰,1979/2007)。

一个结构有内与外的边界,意味着每一个结构自身具有相对的独立性,以及结构与结构之间存在可能的互动关系。而结构内部构成成分也需要按照某种规则联结成为整体。在结构之间,我们可以通过一个结构而获得关于另一个结构的认识;在一个结构之中,我们可以通过一个成分而获得关于另一个成分的认识。这种活动就是运算。按照不同的运算方式,结构“间”和结构“内”的多种组织形态被建构起来,诸如,“群” (group)、“群集” (grouping,groupment)、“格” (lattice)等。皮亚杰看来,这些组织形态都是“逻辑-数学结构” (Piaget,1949/1972)。结构本身存在着不同的层次和不同的组织形态,当结构的不同层次和不同形态之间发生互动关联时,结构就不可能是静止的了,因而是历史性的和发生性的了。

转换性

皮亚杰的结构不是一个静止的“形式” (form),而是“一些转换体系” (皮亚杰,1979/2007,p.8)。著名的INRC 群就是由一组基本的逻辑运算构成的群,其中包括顺运算、逆运算、互反运算、同一运算等构成了一个可以相互转换的体系。这一组基本逻辑运算构成的转换体系几乎可以衍生出人类所有的思维形式,诸如16 种二元运算、256 种三元运算,以及65536 种四元运算等(Piaget,1952)。正是这些运算形式以及规定这些运算的规则构成了结构本身。这样的结构就是皮亚杰所谓的“逻辑”。

需要指出的是,皮亚杰所说的逻辑不是传统逻辑学家“为人类思维立规则”的逻辑,而是对“人是如何思维的描述”。经典逻辑学实际上是逻辑学家的人为“发明”,而皮亚杰的逻辑是对儿童从出生到成熟期间认知能力发展的形式化描述,是人的全部知识的形式化表征。诸如运动、时间、空间等最基本的认知范畴,都可以被表述为一系列逻辑-数学运算(Piaget,1955;Piaget,1949/1972)。

结构的转换性再一次强调了皮亚杰式结构的发展性。INRC 运算群所包含的运算相互之间都可以实现转换和替代,也就是说,从任何一种运算出发,经过若干次转换都可以再次回到初始的起点。因此,这样的转换是循环的。但是每经历一次循环,运算水平就上升了一个阶段。在这样的螺旋式的循环中,运算结构得以发展,儿童的认知水平也发生了跃迁。

自我调整性

结构的自我调整性使得结构具有了守恒性和相对封闭性,这意味着“一个结构所固有的各种转换不会越出结构的边界之外,只会产生总是属于这个结构并保存该结构的规律的成分” (皮亚杰,1979/2007,p.10)。当一个结构保持守恒和封闭时,它就是平衡的。自我调整性就是一个结构维持自身平衡的可能性。结构的每一次去平衡化,都需要自我调节以恢复平衡。“运算是‘完善的’调节” (皮亚杰,1979/2007,p.11)。经过运算的调节,儿童的认知结构实现了从感知-运动协调一直到形式运算的阶段性发展。因为有自我调整性,结构才具有了历史性。人的知识正是在结构的历史性过程中形成并实现了形式化。

通过上述特征,皮亚杰的结构论回答了结构的发展性问题。

如果人们“视结构为主观理性的产物,后又投射于对象,于是才达到主客观的和谐与对应” (李其维,弗内歇,2000),那么就必然要遭遇结构是如何发生或起源的问题。也就是说,当结构被当作一个客体的时候,必然需要有一个对它负责的主体。当我们无法在现实中找到这样一个主体时,先验论就成为了必然的选择。如康德、乔姆斯基等人正是因为如此而对结构做了先验的预设。与这样的结构论不同的是,皮亚杰的结构不是作为某个主体的客体而存在的,而是主客体之间的互动建构。也就是,只有当主体与客体相互作用时,结构才会出现;反之,结构的出现正是因为主体与客体之间发生了互动。例如,婴儿拉动绳子,听到铃铛的声音,这种主客体的互动形成了儿童最初的感知-运动协调的结构。通过这种发生学的解释,皮亚杰的结构具有了一个不依赖于先验论的起点。所以,皮亚杰的“结构论”是一种结构-建构论:皮亚杰意义上的结构既是历史性的,也是建构性的。结构论的建构既是一个过程,也是一种方法。

总结起来,皮亚杰的结构论所言的“建构”首先是主客体之间的互动,互动就意味着“适应”,而适应就是有机体的“功能”,是结构的发生性建构的逻辑起点。于是,皮亚杰的讨论从“结构”出发,最终目标指向了“功能”。所以,结构论并不是皮亚杰的终极目标,他认为结构只是对功能的表达,功能才是有机体活动的根本属性,是认识和智慧的起点。结构服务于功能的实现,即,因为有某种功能所以才有了某种结构:“在我的术语系统中……‘功能创造器官’这一公式不但在表现型水平上是正确的,……表现型修改了内部环境,正是由此产生的新框架,有选择地控制着在去平衡情况下产生的遗传性变异” (Piaget,1976/1978),即是说,DNA 结构或心理运算结构的调节与重构,都是为了实现某种功能,从而实现与环境的再平衡化(Piaget,1974/1980)。皮亚杰通过这样的论述确立了功能相对于结构的逻辑先在性,为结构提供了一个具有发生性的逻辑起点。可以看出,在功能与结构的关系上,皮亚杰的结构论与20 世纪的结构主义思潮中其他人的观点都是不同的。皮亚杰并不是将结构设定为认识论的逻辑起点,他指出,这种设定必然不可避免地走向先验论,例如乔姆斯基的先天语言机制(皮亚杰,1979/2007)。只有当结构伺服于功能时,才可能具有自足性。结构的自足性正是来自功能的发生性建构。所以,皮亚杰的结构论也是一种功能论。

当我们说皮亚杰持一种功能论时,必不能将皮亚杰对功能的阐述混同于詹姆斯的“机能主义”。詹姆斯所说的“功能” (function)在逻辑上随附于有机体的身体活动,因此,詹姆斯的机能主义实际上是一种还原论,而还原论本质上并没有脱离二元论的陷阱(蒋柯,2018)。只有将功能相对于结构置于逻辑上的先在,我们才有可能真正解决心身二元论的难题(蒋柯,2016)。皮亚杰通过功能-结构关系的界定,在元理论层面上超越了当今主流心理学的二元论或还原论主张,从而表达了一种心身统一论的愿景。这也是皮亚杰发生认识论所追求的目标。

3 思维方法:超越互反互证的辩证法

《辩证法的基本形式》(Les formes élémentaires de la dialectique

)于1980 年10 月出版。皮亚杰在这一年的9 月18 日去世。在这本书中,皮亚杰报告了他和同事对儿童在“物体确认”、“时空关系”、“数字序列”、“人际关系”,以及“不可理解关系”等十余项任务中辩证法思维发展过程的考察。和之前的研究一样,皮亚杰也是按照前运算阶段(阶段I,4~7 岁)、具体运算阶段(阶段II,8~11 岁)和形式运算阶段(阶段III,11,12 岁)等三个阶段(每个阶段又分为A 和B两个水平)的顺序来描述儿童的发展。皮亚杰认为儿童的运算逻辑体现了人类的三种核心思维方法:演绎法、归纳法和辩证法。其中,演绎法的和归纳法在西方学术传统中得到了充分的发挥。皮亚杰通过建构论批判了演绎法和归纳法,而确立了辩证法作为认识的发生性基础。正因为思维方法的区别,所以皮亚杰的发生认识论不应该被归属于一般意义上的心理学和传统意义上的哲学认识论。

皮亚杰“把认知活动的所有形式都当作是辩证的,……超越了将所有结构的建构都归结于演绎的——或推论的——方法的局限” (Piaget,1980)。皮亚杰发现,“在全部的认知发展过程中,都存在着‘推论的方法’和‘辩证的方法’的交替,‘推论的方法’往往因为缺乏仔细的分析和良好的定义而导致矛盾”,这时,辩证的方法对于克服这样的困难则是至关重要的(Piaget,1980)。皮亚杰批判演绎的方法对公理的依赖最终会导致先验论,同时也批判归纳的(即引用文字中“推论的”)方法缺乏必然性。他选择了在主客体互动建构中实现的辩证法。皮亚杰通过对儿童辩证思维的研究,揭示了辩证法在儿童新知识获得,以及新的认知格式形成过程中所承担的不可或缺的职能。

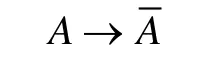

需要指出,皮亚杰的辩证法是对黑格尔“正、反、合”辩证法的超越与发展。黑格尔通过“正题、反题、合题”的论证实现了矛盾双方的对立统一,即任何存在都蕴涵其对立面,可以表述为:

这种矛盾双方的统一是一种互反互证的蕴涵,是对经典形式逻辑的矛盾律的超越。这就好比一块饼干被掰成了两半,我们可以根据其中任意一半而确证另一半的存在,根据任意一半的形状而知道另一半的形状。这种推论是必然性的,是正题和反题的综合统一。于是,我们便能在更高水平上形成一个具有必然性的综合命题。因此,黑格尔强调,“只有通过辩证法原则,科学内容才能达到内在的联系和必然性” (黑格尔,1817/1980)。

黑格尔辩证法是唯心主义的(夏莹,2019)。在黑格尔辩证法的基础上,马克思通过“认识论视域中的辩证法界定”和“存在论视域中的辩证法界定”两个讨论,实现了对黑格尔辩证法的双重颠倒:观念与实在之间关系的颠倒和运动和思辨之间关系的颠倒,进而创造性地实现了唯物主义辩证法。唯物辩证法一方面将能动性返还到客体世界,另一方面更基于客体而对运动的可能性做出了回应(夏莹,2019)。

皮亚杰承袭了马克思唯物辩证法对唯理论或先验论的批判,并进步拓展了辩证关系的发生域界。皮亚杰的辩证法不仅仅是互反互证的关系,而是可以发生在任意两个分离的不同系统之间。它们不必是相互对立的。当它们发生融合并产生出新系统,其性质超越了原来的系统,那么这就是辩证法。因此,皮亚杰辩证法的核心意义不在于对立统一,而是在于相互独立双方的协调与确证。这样的确证产生了新知识。因此,皮亚杰辩证法是一种“发生”性确证,是新系统产生的起点(Piaget,1980)。

在皮亚杰看来,如果直到那时被认为独立的两个系统建立相互关系并融合为“一个其性质超越两个系统的新的整体”,那么就有辩证法。建立这些相互关系的方式和整合得以实现的方式表现出如下特征:

(a)新的整体从中形成的子系统固有的概念和基本知识是通过一个“相对化”的过程而形成的。

(b)如果新的整体(或结构)的建构需要进行“追溯改动,以充实有关系统的以前形式”,那么这种建构蕴涵某个循环过程(或者更确切地说,是一种螺旋路线)。

例如,躺在婴儿床中的孩子能看到悬挂在上方的铃铛,他的手能拉动一根垂下来的绳子。这本来是两个独立的事件——知觉和动作。当儿童拉动绳子,并听到铃铛发出声响。这两个事件就产生了协调。协调的结果是两者之间建立了某种关系。这个过程就是一种辩证建构,即两个相互独立的事件融合而产生出一个新系统。在这种协调的基础上,儿童进一步对这种关系进行抽象,这就是反省抽象。反省抽象是在初级感知-运动协调的基础上进行的辩证性建构。如前所述,反省抽象是从经验到认知格式的返回,所以,经过反省抽象,逻辑运算就完成了一个循环。这是辩证逻辑运算区别于演绎法和归纳法的特征。演绎法从公理出发进行自上而下的运算,归纳法从经验出发做自下而上的运算。这两种运算方式都是线性的,从一个起点开始指向另一方向上的终点。辩证法的运算则构成了一个循环,例如INRC 群。但是这样的循环是发展性的,皮亚杰对儿童的认知发展阶段的区分正是参照儿童在INRC 群中实现的循环运算方式,当儿童达到了形式运算阶段,就能实现在INRC 群中的完全互反运算。

皮亚杰以INRC 群为基础,衍生出16 种二元运算和256 种三元运算的公式(Piaget,1952)。可以这么说,皮亚杰通过这些公式的书写,表述一种系统化的辩证逻辑体系。

罗兰特·加西亚(R.Garcia)在为《辩证法的基本形式》一书所写的《跋》中说道:这些工作“旨在把皮亚杰思想与传统辩证法分开,更确切地说,把皮亚杰思想与源于黑格尔的思想学派和马克思主义传统分开”。他把皮亚杰的辩证法定位为辩证法的“第四种”观点,区别于黑格尔、马克思的辩证法,以及马克思之后将辩证法应用于社会学与政治学领域的思想运用。加西亚同时也表达了对皮亚杰辩证法的前景的担忧,他写到:

经典哲学家并不怀疑存在一种可靠的和一致的认识论,可以用来做社会发生分析和心理发生分析。只有超越了这样的观念,即认知过程仅仅被设想为一系列阶段的叠加,并且从一个阶段到下一个阶段的转变只不过是跨越一个有冲突的情景,那么,辩证法在认识论中固有的作用才能得到认可。(Piaget,1980)

虽然皮亚杰的初衷是让范畴论摆脱康德先天论的笼罩,试图建构一种发生性范畴论,但是,“皮亚杰就像一个在海滩上玩耍的孩童,不断被精美的贝壳吸引,越走越远,忘记了回家的路” (李其维,弗内歇,2000)。即是说,皮亚杰从范畴论出发,希望通过实证研究手段逐一验证每一个范畴的发生性特征。但是在研究过程中,不断有新的发现,皮亚杰被这些新发现引领着去开展接下来的研究,最后却离开最初的范畴论起点越来越远。

但是,我们看到,皮亚杰的辩证法一边抨击了演绎法,另一边也批评归纳法。当皮亚杰在批评这两个方面时,却不经意地显示出了康德哲学的影子。康德强调经验材料与先验范畴的结合才可能形成知识。皮亚杰的辩证法也是通过两个系统——来自经验的感知信息系统和来自遗传的身体动作系统——的融合而形成新知识(Piaget,1980)。这可以算是皮亚杰在晚年向康德的致敬。

4 研究方法:临床访谈法开启心理学质性研究之先河

皮亚杰的研究方法是“临床访谈法”,也被称为“日内瓦探索技术”。这是脱胎于精神分析的谈话治疗和比奈智力测验的方法(张刚要,李艺,2019;张小燕,张国军,2007;张建卫,刘玉新,1998;卢濬,1983;曹传詠,1962)。皮亚杰向儿童提供一些装置和道具,如天平、杠杆、砝码、橡皮泥、积木等,要求儿童在装置上实现某种任务,如让天平保持平衡,或者预测或判断装置运行的后果,如,杠杆一端移动,另一端会发生什么;或者一块橡皮泥被从圆球状改变成长条状,总体物质有没有增加或减少。在这个过程中,皮亚杰会向儿童提出问题,并记录儿童的回答,包括各种动作和自言自语。皮亚杰认为,儿童的这些反应模式可以反映出他们在特定认知水平上的思维逻辑。与精神分析的谈话法相比,皮亚杰的“临床访谈法”为儿童创设了任务,让儿童通过动作与语言的协调来回答问题,而不是像精神分析那样让病人完全在言语层面上做自由联想;与比奈的智力测验相比,临床访谈法不仅仅只要求儿童做“是”或“否”的回答,而是进一步引导儿童对“为什么会这样”做出解释。正是在儿童的这些解释中,皮亚杰抽象出了儿童的思维特征。因此,皮亚杰的“临床访谈法”实际上是一种类似“出声思维”的研究方法。例如,为了考察儿童类别化嵌套关系的形成过程,皮亚杰向儿童呈现一系列卡片,一共有18 个图形,其中9 个是大的,9 个是小的,分为三种形状:3 个正方形,3 个圆形和3 个长方形;在另一个维度上,有三种颜色:6 个是棕色的,6 个是蓝色的,以及6个是白色的。3 种颜色和3 种形状以及2 种大小一共组成了18 种组合。以下是皮亚杰与儿童的对话(其中黑体字是皮亚杰的话):

ANA (7 岁6 个月),在提问的第一部分,被试猜测有待发现的图形是棕色的大正方形,但并不确信(把牌子向右端移了1/3),因为:“是那个(棕色的大圆形)或者是那个(大正方形)。——如果我告诉你是那个(棕色的大正方形),你更确信吗?

——不,我认为是那个(棕色的大正方形)。——你更确信吗?

——是的(把牌子向右端移了5/6:然而,她已经说过它是大的)。——如果我还告诉你它是正方形呢?

——那么我确信(把牌子移到右端)。——可能是另一个吗?

——不是(不过,它可能是蓝色的或白色的,她没有推断出来)。——你知道2 个事实:大的和正方形。这样的图形有几个?

——3 个(确定)。——你认为是那个(棕色)吗?

——是的。——确信吗?

——(把牌子移到右端)——我补充说它是蓝色的。

——是那个(蓝色的大正方形,因而是正确的)。——确信吗?

——完全确信”。(Piaget,1980)通过这样的方法,皮亚杰考察了儿童思维逻辑的形成和发展特征。皮亚杰认为儿童早期思维逻辑的发展不适合通过实验方法来考察。因为他所考察的逻辑不是既成的,而是在活动中被建构的,所以,与经典的心理学实验研究不同,研究者不能按照某种既成的逻辑来形成假设,并通过精确控制的、闭合性的实验来验证假设。皮亚杰的研究是从儿童的谈话内容中抽象出儿童的思维逻辑,这是一个开放性的研究过程。

一方面,一部分心理学家不认可临床访谈法的科学性,认为这样的方法缺少足够的精确性和量化分析,也没有避免研究者先入为主的预设对儿童反应的诱导。另一方面,哲学家或逻辑学家则认为从访谈中形成的原理过于经验化,与哲学家所习惯的形而上学的思辨策略相去太远(张刚要,李艺,2019)。尽管皮亚杰通过访谈形成了关于儿童思维的高度形式化的数学表征,形成了若干数理逻辑公式。但是皮亚杰的逻辑公式与传统数理逻辑的公式所表达的逻辑意义并不一样,推演方式也有差异。逻辑学家的逻辑公式排除了思维的实际内容,是对思维过程完全抽象的形式化表征。而皮亚杰的逻辑则是一种“走向意义的逻辑”,是心理逻辑(psycho-logic) (李其维,1987)。皮亚杰的心理逻辑对于在20 世纪中期大行其道的数理逻辑学家来说是难以接受的。

尽管存在关于皮亚杰研究方法科学性的指责,但是心理学界还是毫无保留地接受了皮亚杰通过这种研究方法而形成的儿童认知发展阶段理论。这种矛盾反映了心理学家自身关于科学性的焦虑。因为心理学本身正在遭遇科学性的质疑,因为心理学的研究对象难以满足自然科学的标准,所以,对心理学科学性的最低保障似乎只能来自对研究方法的限定。在心理学学术圈内,我们经常可以看到的现象是,学术团体之间多数时候都在围绕着研究方法而争论。好像是,只要实验依仗了足够多的设备、统计技术足够先进,心理学研究的科学性就有了保障。

波普尔提出,科学的意义在于开放性的假设和客观公正的检验,这就是科学的“可证伪性”。只有在关于科学的正确观念指导下,我们才可能形成关于心理学研究方法的理性态度。近年来逐渐得到心理学研究认可的质性研究方法就是一个例子。质性研究技术在探索一些复杂问题(例如复杂社会关系中的个体心理体验)时显示出了比量化研究更准确的问题指向性;质性研究技术的科学性也得到了越来越广泛的认可。实际上,在认知心理学的研究中,针对复杂思维任务采取的“出声思维”就是质性研究技术的一种特殊范式。在研究中,被试主动地报告自己所经历的思维过程,这对于难以通过客观化技术去探索的思维活动依然是一种有效的方式。皮亚杰通过与儿童的谈话,实际上是在引导儿童进行出声思维的反应。因此,在研究方法上,皮亚杰可以算是将质性研究技术应用于心理学领域的早期开拓者。

5 科学的认识论:发生认识论对心理学难问题的解决方案

接下来,皮亚杰通过方法论的分殊,论证了发生认识论的科学意义。

皮亚杰首先对哲学“洞察”的认识论意义提出了质疑。他指出,“相对于其他体系而言,哲学为逻辑学、心理学,以及社会学这样的科学提供了发展框架,但是,当我们在数学和科学领域遭遇它时,在词语通达的现实层面上,它只能给我们提供‘智慧’而不是知识” (Piaget,1965/1971)。哲学认识论之所以不能提供知识,是因为它们采取了自上而下的演绎方法,或者称之为“公理的方法”。当我们采用公理的方法,就意味着必须要承认认识的先验性,因为,如果不诉诸于“神启”或先验知识,公理本身的合法性便得不到确认。因此,公理的方法实际上并不能给我们提供新的知识。从公理出发的每一步演绎,都是一种思维运算,在这个意义上,公理的方法体现了“智慧”的活动。

当论及科学时,皮亚杰说:“智慧可以有很多种,但真理是唯一的” (Piaget,1965/1971),也就是说与智慧相对应的、作为真理的知识形成于科学。皮亚杰写到:“当知识是以明确的原因而被强加给每一个个体时,它立即变成了是科学的,而不再是哲学的”(Piaget,1965/1971),即是说,相对于哲学智慧的多样性、隐喻性和相对性,科学知识是唯一的、明确的、强制性的。但是,皮亚杰也指出,经验论采用的自下而上的方法(皮亚杰的文本中称之为“推论的”方法,也就是“归纳的”方法)不能获得认识的必然性。

通过对先验论和经验论的批判,皮亚杰开启了关于科学的意义的讨论。在字面上,皮亚杰认同罗素关于科学的定义:“一切确切的知识都属于科学”(罗素,1946/2004,p.11),但是在“科学的价值”层面上,皮亚杰通过批判庞加莱主义和格式塔主义,进而表达自己的科学观:应该在作为认识主体的人和作为客体的世界两相对应的意义上,在历史性的、发展的过程中来言说科学知识的意义。这些讨论最终被归结为皮亚杰的建构论,即,科学知识的发生性过程不是公理论的演绎性的,也不是经验论的归纳性的,而是建构性的。只有建构性的发生认识论,才能既保证科学知识的必然性要求,又能摆脱先验论的局限而去追溯认识的起点。所以,认识论必然是科学的认识论;反之亦然,没有科学就不会有真正的认识论,“如果一个系统与科学没有关联,那么它就不会有效地形成初始的认识论,而仅仅局限于对价值观的阐释与辩解” (Piaget,1965/1971)。

正是通过发生认识论的科学意义的论证,皮亚杰的方法论为当代心理学的科学性困境移除了一个主要的障碍。

自笛卡尔以来,心理学就被戴上了科学化的魔咒(黎黑,2013)。经典科学主义用客观性问题来质疑心理学的科学性。经典科学主义认为,客观性问题的基础是科学研究的客-客关系预设,即,在科学研究中,研究者作为绝对的旁观者不会干预研究客体之间的相互作用,无论观察者作何变化,客体之间的“客-客关系”不会发生改变;科学知识是存在于客-客系统中的客观实在,等待人们去发现它。科学家的工作就是从关于客-客系统的观察中,逐步抽象出一般性原理。正是这种发现知识的过程支撑了科学的客观性。心理学的研究对象不是纯粹的客-客关系,而是作为主体的人和外部客体之间的互动关系,即是主-客关系。因为“心理”没办法直接地从第三方视角予以观察与测量,对“心理”的体验只能来自主体自身的内观。所谓“心理”只能在主-客关系中才能体现出来。行为主义的取消论,认知神经科学的还原论等,都是通过努力消解主-客关系以确保心理学研究的客观性。但是,主-客关系是构成心理学研究客观性的真正障碍吗?自然科学只能研究纯粹的客-客关系,而不能与主-客关系兼容吗?

发生认识论解构了经典科学主义的客-客关系预设,让主-客关系成为科学的金标准。在皮亚杰的结构-建构论中,作为观察者的“主体”和被观察的“客体”不再是截然分离的,而科学知识正是在主-客互动关系中形成的。科学研究的对象事实上是在主-客关系中发生的某种事件(Piaget & Lévi-Strauss,1984)。它不是独立于人的客观存在,而是人和客体世界之间的互动建构。最终,皮亚杰在三卷本的《发生认识论导论》(Introduction à l'épistémologie génétique.Tomes 1~3.

)中完成了数学、物理学、生物学、心理学和社会学等知识的发生认识论整合,论证了科学知识如何在主-客关系中产生。在这一部著作中,我们可以看到皮亚杰对庞加莱《科学的价值》(1913/2007)的继承与超越。在这部著作中,皮亚杰系统地阐述了他的“发生性科学历史观”。在皮亚杰之前,胡塞尔以现象学的分析论证了主-客关系在科学研究中的基础性意义(胡塞尔,1965/2007)。皮亚杰的主-客关系也是对胡塞尔的继承与超越(Piaget,1965/1971)。皮亚杰的工作往后则启发了库恩在《科学革命的结构》中所表达的“范式论” (叶浩生,2006)。直到今天,这种以主-客关系来定义的科学意义虽然还没有得到自然科学家的完全认同,但是,从庞加莱、胡塞尔到皮亚杰,再到库恩,他们的努力事实上正在促成科学史观的逐渐演变。通过对科学意义的重新定义,皮亚杰消解了心理学科学化进路上的一个重要的障碍,主-客关系不再是困扰心理学研究客观性的限制。客观性来自研究方法的规范性而不是研究主题的类型。

从心理学自身的方面来说,建构论以“适应”和“协调”作为本体预设,为当代心理学开启了一条心身统一化的进路。

心身二元论是心理学科学化道路上另一个根本性的障碍。自冯特以后,历代心理学家都在努力探索弥合心-身断裂的可能进路。心理学的历史中曾经有过三次创建,分别是冯特创建了意识心理学,弗洛伊德创建了无意识心理学,以及詹姆斯创建了适应心理学,其中适应心理学是“学院派心理学中最有价值也最有影响力的”,它孕育了机能主义、行为主义、认知主义以及进化心理学等当今主流的心理学理论流派(高申春,杨硕,2011)。适应心理学的很多工作,尤其是当下的进化心理学,为心理如何从有机体中发生和发展提供了一种可能的解释途径。可以说这是一种可能的心身统一策略(蒋柯,2018)。

适应心理学的思想源流是达尔文的生物进化论。达尔文的进化论给心理学提供了一种可能的解释愿景,与此同时,也让心理学掉进了一个心-身悖论的“陷阱”。因为达尔文的进化论是一种“生物进化论”,进而“把进化论扩展引申为心理学思想的基石是一个逻辑的僭越” (高申春,杨硕,2011)。从控制论的角度来看,进化论的核心是“适应”,即,生物进化过程之所以能够实现,有机体和环境之间必须存在某种联系和互动。这联系和互动即是“适应”。达尔文进化论所描述的自然选择是一个完全随机过程,有机体与环境选择之间没有必然性联系。因此,达尔文进化论缺乏真正意义上的“适应”。这正是皮亚杰对达尔文主义的批判所指。如前文所述,进化论是发生认识论的元理论之一。在多种进化理论中,皮亚杰选择了柏格森的“创造进化论”,这与他年轻时受柏格森著作影响不无关系(Piaget,1965/1971)。创造进化论强调有机体的主动选择在进化过程中的积极作用,将有机体和环境的互动——即“适应”——定义为进化的驱动力(Piaget,1976/1978)。皮亚杰用生物学意义上的“表型复制”和心理学意义上的“反省抽象”两个概念,在有机体的生理活动、心理活动和外部环境作用之间建立起了互动关系,避免了达尔文进化论和新达尔文主义关于“适应”的逻辑悖论。唯如此,发生认识论才有可能成为达成心身统一的有效策略。

反对的意见会认为:创造进化论描述了一种目的性的进化过程(柏格森,2004)。这种目的性会使得有机体“主动地”调整自身的基因型以适应环境的作用。其中最大争议在于“获得性经验的遗传”。尽管皮亚杰为此提供了某种解释,但是,在得到明确的生物学证据的支持以前,多数科学家更愿意选择以随机变异和概率选择为基础的“自然选择”学说。

对此的回应是,生物学围绕“表观遗传学”的研究从来没有中断过。自20 世纪50~60 年代以来,有一些零星证据表明环境作用会影响到DNA 的转录(皮亚杰,1989;皮亚杰,1979/2007)。2019 年,Cell

刊登了Posner 等人(2019)和Moore 等人(2019)两个团队各自的研究成果。他们都发现线虫可以通过RNA 将个体记忆遗传给后代(Posner et al.,2019;Moore,Kaletsky & Murphy,2019)。这可以算是“获得性经验的可遗传性”的一个证据。尽管研究者表示,目前只发现在线虫这样简单的生物体上发现这样的现象,还没有证据表明人也可能实现记忆的遗传。但是,我们可以预期,表型复制假说得到更多生物学证据的支持也许不会太遥远。除了解决心理学安身立命的宏旨问题之外,皮亚杰的方法论还为诸多中观水平上的心理学“难问题”提供了可能的应对方案。

首先是“归纳问题”。自休谟以后,直到20 世纪,哲学家终于承认建立一种统一的归纳逻辑是不可能的(罗素,1948/2001);归纳推理的心理学研究开展也有半个多世纪了,但是,除了对现象描述之外,已有的研究并没有形成具有“解释性”的理论或模型。因为归纳问题涉及到“新知识的获得”、“概念形成”等问题,这些问题都是心智或意识研究中的“难问题”。发生认识论正是对这些问题的解答,回答了初生婴儿如何从零经验开始建立起关于世界的知识体系。在发生认识论的框架下,皮亚杰对儿童的“时间”、“空间”、“力”、“速度”等基本认识范畴的形成过程进行了系统性的研究。这些研究方法和研究的结论对我们今天继续探索这些问题而言,仍然是极好的研究样例和理论基础。我们今天依然需要在发生认识论的框架下来言说这些问题。

第二是“他心问题”。这是心智研究的另一个难问题。笛卡尔用“我思故我在”论证了“自我”的存在,同时也留下了一个“唯一心智悖论”。于是,“他心问题”就成为了困扰哲学家和心理学家的又一个“难问题”。在心理学和神经科学领域,虽然形成了围绕“心理理论”的一系列研究成果,并发现了“镜像神经元”作为他心认知的神经基础,但是,如果没有认识论作为元理论,这些研究并不能超越现象层面的描述而对他心问题做出真正的“解释”。他心问题还衍生出了诸如“动物心智问题”、“机器人心智问题”等。发生认识论以感知-运动的协调作为起点,描述了儿童心智从主体内到主体间的平衡建构过程。这个模式也可能被用来解释人-人之间、人-动物、人-机器人之间的心智建构特征。

第三是心智计算与具身认知问题。20 世纪50~60 年代以来,计算认知主义和认知神经科学分别借助计算机科学和神经生物学的技术,强势地挤占了心智研究的理论空间,使得建构主义的科学性和发生认识论对认知科学的元理论意义被忽视。

虽然皮亚杰也提出了一套逻辑学体系,但是他的逻辑与经典逻辑学具有不同的含义。皮亚杰的逻辑不是规范,而是事实,或者称之为“规范性事实”(Piaget,1963/1995;Smith,2006);皮亚杰所说的“运算”也不同于计算认知主义的“计算”,皮亚杰的运算是感知-运动之间的协调。这种设定受到20 世纪70~80 年代盛行的计算认知主义的批判。计算认知主义认为思维逻辑应该遵循经典数理逻辑规则,并且应该是可以与身体动作相分离的抽象设定。计算认知主义的这种设定和计算机科学和人工智能的工程学需求达成了默契,从而使得皮亚杰的逻辑运算观念受到冷遇。

随着“第二代认知科学”的兴起,计算认知主义不再具有绝对的话语权(李其维,2008),认知神经科学的还原论预设也受到挑战(蒋柯,2017),与之对应地,“思维即动作”的设定得到了来自具身认知领域的实证研究的支持。从20 世纪90 年代以来,具身认知研究的热度高涨。“回到身体” “用身体思考”等具身性命题正是皮亚杰感知-运动理论的逻辑延伸(叶浩生,2010,2019)。

总之,曾经被批判的那些皮亚杰的观点在21 世纪正逐渐得到新兴科学研究的支持。如此看来,皮亚杰的理论是具有前瞻性的。尽管这样,作为一门心理学的元理论,要得到科学家的完全理解和认可还有很长的路要走。对此,皮亚杰表现出了足够的宽容和耐心:

哲学家感到需要关注科学的局限,这是完全合理的,但是有两个条件:不要忽视哲学的局限,且要记住科学本质上是“开放的”,这些已知的局限总是暂时的(Piaget,1965/1971)。

6 结语

10 年前,李其维在纪念皮亚杰逝世30 周年的文章里表达了对皮亚杰研究日渐式微,皮亚杰理论显得“过时”的感慨(李其维,2010)。

皮亚杰理论真的过时了吗?

回顾整个人类的思想史,我们会发现一个现象,无数的经典理论在以千年计的历史中总是不断地沉浮起落,时而被人们热捧时而被冷落,但是,这些理论从来没有“过时”,而是被时值当代的人们以不同的方式去解读和注解。而一个理论被宣判为真正的“过时”了,只能是因为两个理由:其一,这个理论本身已经被证伪了;其二,这个理论已经“完满了”,不再需要后继的研究予以补充和修正了。对于严格的科学理论而言,第二条理由是不可能成立的。科学理论永远不可能到达绝对的“完满”。而历史上的确有一些曾经被认为是科学的理论因为第一条理由而“过时”了,比如,天文学的日心说、化学的燃素说、物理学的以太说等等(库恩,1962/2004)。

按照这个标准,我们不难发现,皮亚杰的发生认识论非但没有“过时”,相反,其正在体现出对当前心理学理论和实践研究的指导性价值,例如,关于儿童认知发展阶段的界定依然被发展心理学奉为圭臬。与之类似的还有精神分析理论、行为主义等,这些心理学历史上的经典理论从未过时,只是它们的主要概念不再是当前心理学主流话语的中心词汇,或者,新兴的研究技术促成了一些新的研究话题,暂时还没有找到与经典理论之间的结合点。所以,经典理论也许不再占据当前主流话语的中心位置,但实际上,当前的热门议题并没有离开这些经典理论的言说范围。例如,当今有关具身认知的研究,在某种意义上就是用另外一种术语体系对感知-运动协调理论的翻译和转述。

尽管在今天皮亚杰和他的发生认识论多少有点“寂寞身后事”的寥落,但是,皮亚杰的理论值得我们继续去研究、领会和发展它。

我们有理由期待“重新发现皮亚杰”。