传承动机对金融冒险行为的影响:未来自我连续性的中介*

2020-08-06陈增祥

王 琳 陈增祥 何 云

(1 中山大学国际金融学院,珠海 519082) (2 中山大学管理学院,广州 510275)

1 问题提出

“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓三不朽。”

——《左传·襄公二十四年》

个体自出生伊始就伴随着肉体消亡的迫近,几乎每个人都在追求精神的“永生”,期待在身后依然被铭记与传颂。学界将这种“期待不朽、被人铭记”的心理称为传承动机(Legacy motivation: Zaval,Markowitz,& Weber,2015),即人们希望自己以及与自我相关的物品、事件、个性、精神、价值观等能够被后人流传和铭记(Fox & Wade-Benzoni,2017)。传承的思想深植于中华文脉之中,如《左传》就提出“立德、立功、立言”的“三不朽”实践。传承的思想也在日常生活中随处可见: 从修建宗祠、家谱到著书立说,从文人骚客的摩崖石刻到常人百姓的“到此一游”。这些事例除了说明传承心理并不只是少数“重要人物”的特有心理,而是常人百姓共同的需要之外。它还表明人们实现传承的方式除了通过丰功伟绩等对社会有重大贡献外,还可以有诸多的其他实现方式,简单如给后代传承物品、价值观或者人生故事等(Price,Arnould,& Curasi,2000)。实际上,一切能够代表有价值的、抽象自我的内容物都可以成为自我传承的载体(Belk,1988,2013)。所以说传承心理是人们普遍存在的一种动机(Hunter &Rowles,2005)。

传承动机回答了个体如何实现自我在抽象意义上的不朽这一根本性问题,因此它会对人类的多种行为产生深远影响(e.g.,Wade-Benzoni,2019;Zaval et al.,2015)。但现有学者仅仅在代际资源分配与组织情境中探讨了传承动机的效应(e.g.,Bang,Koval,& Wade-Benzoni,2017;Wade-Benzoni,Tost,Hernandez,& Larrick,2012),除此之外,传承动机对人类其他决策行为的影响研究仍十分匮乏,本文将从风险的视角考察传承动机与个体金融冒险行为间的关系。文章之所以从金融风险角度探究传承动机的效应,一方面是因为人类各项决策几乎都会涉及到风险的概念(Mishra,2014;周蕾,李爱梅,张磊,李纾,梁竹苑,2019),因此探究二者的关系将大大增进我们对传承动机的了解;另一方面是因为在当代社会中,涉及金钱收益与损失的金融风险决策是个体风险决策的重要构成,金融风险决策小至影响个体幸福、大到影响家庭和谐与社会长治久安(Greenberg &Hershfield,2019),因此研究其影响因素就尤为重要。

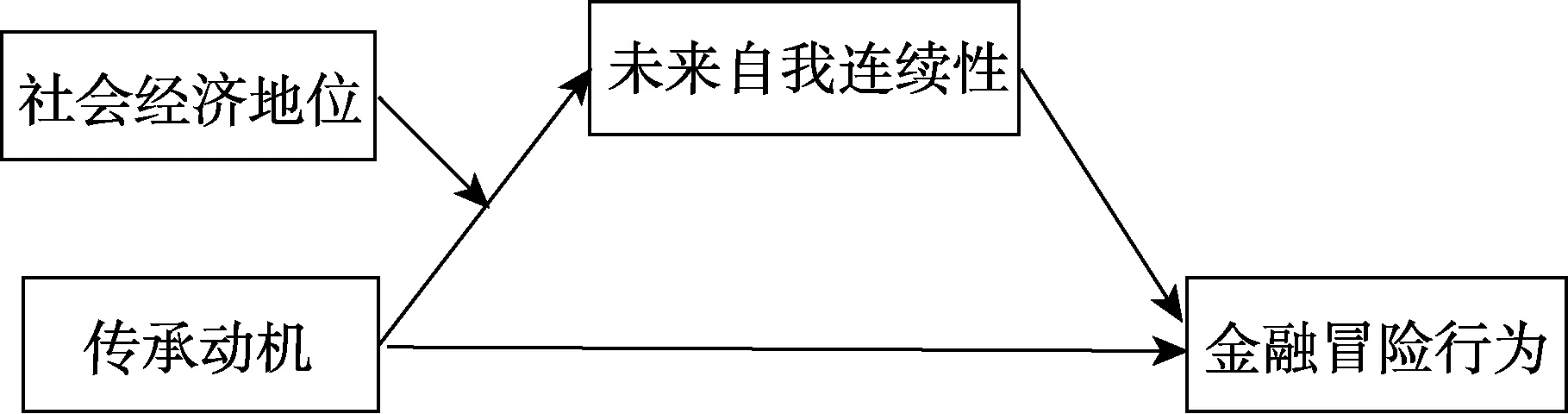

鉴于以上论述,本文将从动机视角出发,尝试回答以下问题: (1)传承动机是否会影响个体的金融冒险行为?(2)上述效应发生的心理机制是什么?(3)该效应又会受到什么因素的调节?文章通过4个实验对上述问题进行了回应,实证发现传承动机使得人们感知自我在时间维度上具有更高的稳定性和连续性(即高的未来自我连续性),进而弱化了人们的金融冒险行为,并且个体的社会经济地位对上述过程起到调节作用。本文不仅丰富了现有的传承动机和金融风险决策的研究,还为我们如何运用传承心理弱化冒险行为提供了实践启示。

1.1 传承动机

传承动机指的是个体希望留下自己的印记,被他人长久铭记的一种心理(Zaval et al.,2015)。它在时间维度上赋予了自我身份以长久的价值,象征着人们希望自我身份能够长久存在(Wade-Benzoni,2019)。一切能够代表有价值的、抽象自我的内容物都可以成为传承的载体,这其中既包括有形的拥有物,也包括无形的记忆、精神和价值观等内容(Eury,Kreiner,Treviño,& Gioia,2018;Hunter & Rowles,2005)。

现有关于传承动机的研究主要集中于跨代际决策(e.g.,Bang et al.,2017;Wade-Benzoni et al.,2012)和组织情境(e.g.,Converse & Reinhard 2016;Fox & Wade-Benzoni,2017)。例如在跨代际决策研究中发现传承动机会促使个体分配更多的资源给未来他人,而非当下自己(Wade-Benzoni & Tost,2009);会促使个体为了后代的生存而从事环保行为(Zaval et al.,2015)。在组织情境的研究中发现传承动机是个体从事创业行为的重要原因(Fox &Wade-Benzoni,2017),也会提升中老年领导者的创造力与领导力(Zacher,Rosing,& Frese,2011),等等。总结现有文献,我们发现除上述两个领域的少量研究之外,目前并没有更多的有关传承动机的文章,我们对该动机的认识还处于“婴儿”阶段。鉴于此,本文尝试在金融决策领域探讨传承动机会如何通过影响个体在时间维度上对自我连续性的感知,进而作用于金融冒险行为。

1.2 传承动机与未来自我连续性

在时间维度上,自我可以被建构为由不同时间点上的、相互重合交叠的自我构成的一个连续体,包括过去自我、现在自我和未来自我(Parfit,1971)。未来自我连续性是指个体对其现在自我与未来自我之间连续和稳定程度的认识(Urminsky,2017)。相对于那些低自我连续性的个体,高连续性感知的个体认为未来自我与当下自我之间的相似度更高,自我随着时间变化而变化的程度会更低(Urminsky,2017)。研究表明提升个体未来自我连续性感知的关键在于缩小未来我与当下我之间的心理距离,强化二者之间的联结感。比如通过“年龄渐变术”可以让个体感受到自我是如何随着时间稳定的渐变,于是未来我与当下我之间的距离显得不再遥远(Hershfield et al.,2011)。本文认为传承动机会通过缩减未来我与当下我之间的心理距离来提升人们与未来自我之间的联结感。

如前所言,传承动机强调要将当下与自我有关的信念、价值观等延伸至未来,以便自我在未来可继续存在并产生持久性的影响(Wade-Benzoni,2019)。这意味着个体希望自我在时间维度上尽量的延长,这种希望会促使个体在当下就去考虑“我”在未来将会怎样,未来的我会如何被评价与铭记,于是未来的那个“我”被纳入到当下的考虑范畴。由此未来的我因传承动机的激活而变得更加的鲜活与生动,当下的我与未来的我之间的距离也变得不再遥远,于是二者之间也更可能被感知为具有更高的相似性与稳定性。因此,启动传承动机会促使个体缩短“当下我”与“未来我”之间的心理距离,当下的我感知到“未来我”不再遥远。除在概念上我们可基于逻辑推导传承动机与自我连续性存在关联外,已有的实证研究也有助于说明传承动机可以降低当下自己与未来自己之间的心理距离,进而提升自我连续感。跨代际决策研究发现具有传承动机的个体会更考虑为后代谋福利,比如愿意将更多的资源分配给后代,将更多的负担(比如债务)留给自己(Wade-Benzoni,Sondak,& Galinsky,2010);比如为给后代留下美好生存环境而从事更多的环保行为(Zaval et al.,2015),等等。由于后代在广义上也是未来自我的一种延伸形式(Hunter & Rowles,2015),因此我们推断传承动机可以提升当下自己对未来自己的亲近感,进而降低二者之间的心理距离。

假设1: 传承动机会提升个体对未来自我连续性的感知。

1.3 传承动机、未来自我连续性与金融冒险行为

学者们普遍将风险定义为结果的变化范围(Outcome variance;Bernoulli,1738;Friedman & Savage,1948;Mishra,2014;Wang & Johnson,2012),高风险意味着选项的结果变化范围更大。具体到金融决策风险,它是指一项金融决策所导致的预期结果的变化范围的大小。为何有的个体会规避风险,而有的会偏好风险?风险敏感性理论(Risk-sensitivity theory)认为这取决于个体的需求情况,即当下状态与期望目标之间的差距(Caraco,Martindale,&Whittam,1980;Mishra,2014;Mishra,Barclay,&Sparks,2017)。例如A 选项的收益范围是从1100元到1300 元;B 选项的收益范围是从400 元到2000元,二者的期望收益等同(皆为1200 元),但后者因变化范围更大而显得风险更高。假设个体的目标是最终拥有1 万元,如果他当下已有9000 元,那么他更有可能选择低风险的A 选项;如果个体当下只有8000 元,那么他更有可能选择高风险的B 选项。因此,风险敏感性理论认为个体在面对风险时首要目标是要规避那些会让自己目标落空的选项,而不是必然追求收益最大化(Mishra et al.,2017)。

根据风险敏感性理论,我们可以发现风险决策是一个与自我的当下状态和未来目标息息相关的一个决策。由于未来目标总是与未来的那个“我”相生相伴,所以结合自我的时间维度,风险决策就将取决于当下我的状态与未来我的目标之间的差距程度。如果“未来我”的目标(希望有1 万元)与“当下我”的状态(只有8000 元)之间存有较大差距,那么个体就会偏好风险;反之,如果个体预期“未来我”的目标与“当下我”的状态之间的差距不大(从9000元到1 万元),那么个体就会规避风险。基于上面论述,我们提出个体感知到的未来自我连续性会影响个体的金融风险偏好。具体而言,(1)自我连续性意味着自我在时间维度上的稳定性,这种稳定性确保未来自我与当下自我的各自状态与需求不会存在巨大的差异。因此,结合风险敏感性理论,具有高未来自我连续性感知的个体会更偏好低风险的选项。(2)已有研究表明具有高未来自我连续性感知的个体在为未来的那个我做选择时会跟当下这个我的选择保持一致,规避变化(比如选择同样口味的食物;Yang & Urminsky,2015)。因此根据风险本身的定义(结果的变化范围),高未来自我连续性感知的个体更有可能偏好低风险的选项。(3)从现有一些研究中我们还可以间接推断未来自我连续性会降低个体的风险偏好,比如有研究表明高未来自我连续性感知的个体更愿意进行储蓄养老(Joshi & Fast,2013),更节俭(Bartels & Urminsky,2015)等,这些行为都暗含着为了降低未来自我的财务风险而实施的一种风险规避行为。总结之,结合假设1 提出的传承动机提升个体的未来自我连续性,我们有如下假设。

假设2: 传承动机会通过提升自我连续性感知进而降低个体金融冒险行为。

1.4 社会经济地位的调节作用

社会经济地位(Socioeconomic status;SES)通常指的是人们在社会阶层中相对于他人的经济和社会位置(Bobo & Zubrinsky,1996)。一般而言,高社会经济地位个体拥有更多的财务资源、更高的心理掌控感和更积极的未来预期(Yoon & Kim,2017)。本文推测社会经济地位会调节传承动机对未来自我连续性的影响。

如前所言,传承动机在时间维度上通过将未来自我纳入当下考虑范畴,从而提升未来自我连续性。此效应的发生实际上暗含着一个前提,即人们对当下自我持有积极正面态度,如此才可能愿意将当下自我延伸到未来。试想,如果自我对当下自己的状态是消极否定的,那么个体更有可能会期望自己能够改变当下状态,而非将负面的当下自我延伸至未来。比如Yang 和Urminsky (2015)就发现悲观/乐观状态下的个体会因为当下自己的消极/积极状态而倾向于降低/提升与未来自我的联结。与本文相关的是,社会经济地位就是影响个体对当下自我满意度的一个重要变量。高社会经济地位者由于掌握更多的资源,具有更强的掌控感,因此对当下自我持有积极正面态度,会倾向于在未来继续维持当下的高社会经济地位(Joshi & Fast,2013)。于是提升此类群体的传承动机,他们会愿意继续将当下积极自我延伸到未来,进而获得高的未来自我连续性。反之,低社会经济地位者往往缺乏资源与控制感,并且时常遭遇自我威胁,此类群体寻求的是在未来可以改变自己的社会经济地位,因此他们并不期望将当下消极自我延伸至未来(Joshi & Fast,2013)。我们可以推断即使启动低社会经济地位者的传承动机,他们也无意愿将当下自我与未来自我建立联结。结合前文的假设1 和2,本文有如下假设:

假设3: 个体社会经济地位的提升会强化传承动机对未来自我连续性的作用,进而影响金融冒险行为。

文章的研究模型如图1 所示,实验1 考察传承动机提升个体对未来自我连续性的感知。实验2a考察传承动机对个体金融冒险行为的主效应,实验2b 完整考察了传承动机通过未来自我连续性的中介降低个体的金融冒险行为。实验3 考察社会经济地位的调节作用。

图1 文章模型示意图

2 实验1: 传承动机与未来自我连续性

实验1 的主要目的是考察传承动机的启动是否会提升个体对未来自我的连续性感知。我们之所以要首先去考察传承动机是否影响个体的未来自我连续性,除了因为未来自我连续性在本研究中扮演着中介变量的角色之外,更为重要的考虑是未来自我连续性对个体行为有多方面的影响(Urminsky,2017),这样任何受到未来自我连续性影响的行为都可能受到传承动机的影响,所以为其找到新的前置因素可为诸多的已有研究提供重要的启示。基于以上考虑,本研究将首先确认传承动机的启动是否会影响个体对未来自我的连续性感知。

此外,本实验还将考察传承动机的启动是否会影响个体的自我重要性感知,以便进一步排除传承动机通过自我重要性的影响传导至金融冒险行为的可能性。这是因为在启动传承动机过程中参与者要完成“自己如何被后人记住的思想任务” (下面有具体的关于启动过程的介绍),而个体通过思考自己可被后人铭记的点有可能会对自我的某个特征进行确认与肯定。比如参与者会表示希望自己正直善良的个性能够传承给未来的孩子,比如参与者希望自己能够做出一些对社会有贡献的事业,等等。以往研究已经表明这种撰写自己某个方面值得肯定与称赞的过程可以称之为“自我确认” (Selfaffirmation),它会提升个体的自尊水平(Park,2007),而自尊又会弱化个体的金融冒险行为(Duclos,Wan,& Jiang,2013)。

总之,研究传承动机对自我连续性与自我重要性感知的影响,一方面提高了我们对传承动机如何影响自我的认识,另外一方面也为传承动机通过自我的哪个维度影响个体的金融冒险行为提供了初步证据。

实验采用单因素两个水平(传承动机组vs.控制组)的被试间设计,共有184 名大学生参与实验(其中男生78 名,平均年龄21.05 岁)。性别和年龄并未与传承动机水平交互影响自我连续性感知,因此后续分析中不再涉及它们。

2.1 实验材料和流程

所有实验参与者被随机分配到传承动机启动的实验组和对应的控制组,其中传承动机的启动方法参考Zaval 等人(2015)以及Bang 等人(2017)的做法,参与者将完成一个主题为“你希望后人会记住你的什么呢?”的文字撰写任务。为帮助参与者完成该任务,我们要求参与者思考“你会通过什么方式对后世的人产生积极的影响?”,“你会传承给后人哪些知识/技能/品格,又或者你希望做哪些事会被后人铭记?”。参与者需要花费2 至3 分钟的时间去完成该撰写任务。控制组的参与者则撰写一段主题为“你觉得未来30 年后人们会过上怎样的生活?”的内容,他们需要花费2 至3 分钟的时间去思考未来30 年后人们的生活和现在的生活有哪些不同,他们会掌握哪些知识或技能,他们的性格和处事方式又是怎样的。两组要撰写的时间与字数保持一致。

为验证上述操纵在中国情境的有效性,我们招募了与主实验群体一致的91 名大学生(其中男生24名,平均年龄20.10 岁)来进行操纵有效性的检验工作,他们首先根据自己被随机分配到的组别来完成上述不同的文字撰写任务,紧接着回答下面5 道用来测量个体传承动机水平高低的测项(Zaval et al.,2015),分别是“我希望在我死后,我将被后人长久的铭记”,“对我而言,给世人留下好的印象是重要的”,“对我而言,给社会留下正面的影响是重要的”,“我觉得我对后人负有责任”和“每个人都需要为子孙后代考虑” (1=非常不同意,7=非常同意,α=0.71)。我们首先取上述5 个测项的均值作为传承动机水平高低的指标(本文中所有多测项的变量均取其均值作为指标),统计结果显示实验组的传承动机水平(M

=5.33,SD

=0.88)显著高于控制组的传承动机水平(M

=4.95,SD

=0.79),F

(1,89)=4.57,p

=0.035,Cohen’sd

=0.45。该结果表明本文采用的实验材料可以成功地激发个体的传承动机。主实验中的参与者完成传承动机的启动任务后,为节省参与者精力,我们用简化后的操纵检验测项来检测传承动机操纵的成功性(分别是“我希望在我死后,我将被后人长久的铭记”,“对我而言,给社会留下正面的影响是重要的”和“我觉得我对后人负有责任”;1=非常不同意,7=非常同意,α=0.68)。紧接着他们回答对未来自我连续性的感知,该构念的测量直接借用文献中的经典测量方法(e.g.,Bartels & Urminsky,2015;Hershfield et al.,2011),即告知参与者下面有两个圆圈,一个代表现在的你,另一个代表十年后的你,两个圆圈重合的部分越多表示“现在的你”和“未来的你”之间的联系越紧密。共有7 对重合度不同的圆圈供选择,数值越大表示个体越具有高的未来自我连续性感知。之后,参与者继续回答包含5 个测项的自我重要性感知量表(如“我感觉自己是个重要的人”,“我觉得我的生命是有价值的”,以及“我觉得我的存在对于我朋友和家人来说很重要”等;Kim,Wadhwa,& Chattopadhyay,2019;α=0.85)。最后,参与者报告自己的基本人口统计信息(年龄和性别)。

2.2 统计分析

2.2.1 操纵检验

操纵检验分析显示实验组的传承动机水平(M

=5.30,SD

=0.87)显著高于控制组的传承动机水平(M

=4.99,SD

=1.20),F

(1,182)=3.91,p

=0.05,Cohen’sd

=0.30,这说明我们的启动是成功的。2.2.2 主要结果

以未来自我连续性感知为因变量,方差分析发现在传承动机启动情况下个体感知到更高水平的未来自我连续性(M

=4.25,SD

=1.50;M

=3.81,SD

=1.44),F

(1,182)=4.08,p

=0.045,Cohen’sd

=0.30。该结果支持了假设1。与此同时,以自我重要性为因变量,结果发现传承动机的启动与否并不影响个体的自我重要性感知(M

=5.30,SD

=0.91,M

=5.32,SD

=1.09;F

(1,182) < 1,p

=0.91),换言之,传承动机并不会提升个体对自我重要性的感知。2.3 讨论

实验1 初步表明传承动机会提升个体当下自我与未来自我的联结性,但它并不影响个体对自我重要性的判断。由此可见传承动机对自我的影响只局限于自我的某个细分维度(如自我连续性),而非笼统地提升了整体自尊水平。由于现有文献尚未讨论过传承动机对自我连续性的影响和自我重要性的影响,因此该发现一方面为未来的传承动机研究提供了启示,另一方面也为自我连续性的已有研究提供了启发,即以往任何有可能受到自我连续性影响的行为都有可能受到传承动机的影响。

在接下来的实验中,实验2a 将首先确认传承动机是否影响个体的金融风险偏好,实验2b 将研究上述效应的中介机制,实验3 将进一步考察个体社会经济地位对上述效应的调节。

3 实验2a: 传承动机与金融风险决策

实验2a 的主要目的是验证传承动机的启动会弱化个体的风险倾向。与此同时,本文还将考察传承动机的启动是否会伴随着个体情绪状态的改变以及印象管理动机的生成。这是因为个体在生成传承动机的过程中(如思考自己有何可被后人铭记),有可能对自己产生诸如自豪、希望等积极情绪,也有可能产生如羞愧等负面情绪。此外,传承动机涉及到自我在未来他人心目中的形象,所以也可能促使个体产生印象管理的需要(如希望并维持自己在他人心目中的好印象)。考察传承动机对个体情绪状态与印象管理需要的影响将加深我们对传承构念的认识和理解。

实验采用单因素两水平(传承动机组vs.控制组)的被试间设计,我们通过问卷星平台有偿招募到261 名成年人参与实验,其中男性122 名,平均年龄32.75 岁。

3.1 实验流程与材料

参与者被随机分配到实验组和控制组,实验组的参与者首先完成如同实验1 一样的文字撰写任务,并在此基础上继续阅读一段名为“期待不朽,被人铭记: 中国人传承心理调查报告”的虚拟材料,该报告围绕传承心理乃中国人普遍拥有的中心思想展开论述。参与者阅读完该报告后需要(1)归纳该段文字的中心思想以及(2)描述该段文字中给人印象最深刻的内容。文字撰写与阅读报告的双重方式可以强化个体传承动机的启动。控制组的参与者则回忆从昨天到现在自己都发生了什么事情,并写下其中发生的主要事情。传承动机启动任务结束后,参与者完成同实验1 一样的3 道操纵检验题项(α=0.55)。随后参与者阅读一段有关金钱收入风险偏好的文字说明(Kupor,Liu,& Amir,2017;Study 1D):

“试想下,你目前所在的单位给予你的工资待遇相对较低,但胜在工作非常安稳且有保障。假如你现在有机会以较高薪水获聘某初创企业,该新工作很有可能让你有更高收入,但工作保障性也较低。你是会继续留在保障性更高的现有工作岗位上,还是选择有可能收入更高但风险也更高的新职业?”

参与者需要在7 点量表上回答其偏好,其中数值“1”表示继续呆在现有工作岗位,数值“7”表示冒一定风险选择新岗位,数值越大表示越偏好风险。之后,参与者继续完成关于自尊,情绪与印象管理的测量。其中自尊的测项是“此刻你的自我感觉如何”和“此刻你的自我评价有多高” (1=非常差/ 低,7=非常好/高;Duclos et al.,2013;r

=0.71)。情绪测项包括3 个正面情绪(开心,自豪和希望;1=几乎没有,5=非常多;α

=0.83)和3 个负面情绪(忧虑,悲伤和羞愧;1=几乎没有,5=非常多;α

=0.77)。印象管理的测项是“我很在意我是否给别人留下了好的印象”和“我会尽力维持自己在他人眼中的形象” (1=非常不同意,7=非常同意;White &Peloza,2009;r

=0.65)。最后,参与者报告自己的基本人口统计信息(年龄和性别)。3.2 统计分析

3.2.1 操纵检验

操纵检验的结果显示实验组的参与者产生了更高程度的传承动机水平(M

=5.82,SD

=0.81,M

=5.44,SD

=0.89),F

(1,259)=12.84,p <

0.001,Cohen’sd

=0.45,这说明我们对传承动机的启动是成功的。3.2.2 主要结果

以工作选择为因变量,结果显示传承动机弱化了个体选择具有高收益但风险也更高的新工作的可能性(M

=4.22,SD

=1.84,M

=4.66SD

=1.72),F

(1,259)=4.09,p=

0.044,Cohen’sd

=0.25。此外,传承动机启动与否并不影响个体的自尊水平(M

=5.03,SD

=1.08,M

=4.83,SD

=1.12;F

(1,259)=2.19,p=

0.14),正面情绪(M

=3.32,SD

=0.90,M

=3.14,SD

=0.93;F

(1,259)=2.66,p=

0.10)、负面情绪(M

=1.87,SD

=0.85,M

=1.81,SD

=0.72;F

(1,259) < 1,p=

0.52)以及个体印象管理动机的程度(M

=5.48,SD

=1.06,M

=5.47,SD

=1.21;F

(1,259) < 1,p=

0.93)。更为重要的是,在控制住上述变量的影响后,传承动机依然可以显著地影响个体对低风险工作的偏好,F

(1,255)=5.38,p=

0.021,η=0.021。3.3 讨论

实验2a 参考以往研究,以工作选择情境作为金融风险偏好的测量方式,实证结果表明启动传承动机将弱化个体从事金融冒险行为的可能性。本文在现有研究中首次发现传承动机水平与个体风险偏好之间存在着负相关的关系。此外,本文采用类似于实验1,但不尽相同的方式测量个体的自尊水平,再次发现传承动机并不会影响个体的自尊水平,这也进一步验证了传承动机对个体的整体自我评价不存在显著性的影响。最后,文章还发现传承动机对个体的情绪水平以及印象管理需要也不存在显著的影响。

4 实验2b: 未来自我连续性的中介

实验2b 的主要目的是验证传承动机的启动会弱化个体的金融冒险行为,以及未来自我连续性在这个过程中扮演中介变量的角色。与此同时,本实验还将排除可能的替代性解释,比如未来导向的作用,因为已有研究发现个体的未来导向与冒险行为之间呈现负相关关系(Robbins & Bryan,2004)。之所以考虑未来导向的竞争性解释,是因为传承动机的启动会促使个体思考自己的未来,进而产生未来导向。不同于实验1 中通过让控制组的参与者同样思考未来生活场景来实现两组在未来导向上的平衡,本实验中我们将直接测量参与者感知到的未来导向程度,从而在实证层面排除该替代性解释。

实验采用单因素两水平(传承动机组vs.控制组)的被试间设计,共有110 名大学生参与实验(其中男生42 名,平均年龄20.96 岁)。

4.1 实验流程与材料

参与者首先完成同实验1 一样的传承动机启动任务,之后是同样的操纵检验测量(α=0.78)。在这之后参与者分别完成未来自我连续性感知测量和未来导向测量,其中未来自我连续性的测项同实验1,未来导向的测量由3 个测项构成,分别是“我有长期的规划”,“我为未来的成功而努力工作”和“我愿意为了未来的成功放弃当下的享乐” (1=非常不同意,7=非常同意;Bearden,Money,& Nevins,2006;α=0.63)。最后,参与者完成经典的金融冒险行为测量(e.g.,Duclos et al.,2013;Kupor et al.,2017),即他们要想象自己作为一个投资经理人参与一项投资行为。具体而言,他们将阅读到下面一段文字:

“假设你是一家公司的投资经理人,专门为公司购买理财产品。现有三种期限均为一年的理财产品A、B 和C 可供选择,您想购买其中的一种。它们的收益与风险情况如下:

根据历史数据,产品A 有50%概率获得30%的收益率,但是也有50%概率亏损24%;

根据历史数据,产品B 有50%概率获得16%的收益率,但是也有50%概率亏损10%;

根据历史数据,产品 C 是无风险产品,有100%的概率获得3%的收益率。”

参与者要确定其个人的最终选择是什么。值得说明的是,上述三个选项虽然在投资风险上存在差异(A 的风险最高,C 的风险最小),但三者的期望收益率是相同的(皆为3%)。

4.2 统计分析

4.2.1 操纵检验

操纵检验的结果显示实验组的参与者产生了更高的传承动机水平(M

=5.44,SD

=0.86,M

=4.97,SD

=1.29),F

(1,108)=4.58,p

=0.035,Cohen’sd

=0.43,这说明我们对传承动机的启动是成功的。4.2.2 主要结果

我们首先视个体的产品选择为分类变量,卡方检验的结果表明传承动机显著影响个体的金融产品选择,χ(2)=9.46,p

=0.009。具体而言,传承动机促使个体选择无风险产品C 的概率从控制组中的17.2%显著性提升到43.5%,而选择产品B 和A的概率分别从62.5%和20%下降到28.1%和17.4%。上述结果支持了传承动机弱化个体金融冒险行为的假设。另外,由于上述三个产品的风险程度呈递减趋势,因此为了更直观地体现传承动机对金融冒险行为的影响,我们将产品A、B 和C 分别赋值为数值1、2 和3,数值越大表明个人越厌恶风险。结果显示传承动机组的个体选择低风险选项的可能性显著高于控制组的个体(M

=2.26,SD

=0.74,M

=1.97,SD

=0.62),F

(1,108)=5.05,p

=0.027,Cohen’sd

=0.42。进一步,为了直接验证假设2 中提及的未来自我连续性中介传承动机对金融冒险行为的影响,本文首先以自我连续性为结果变量,发现如实验1 一样,传承动机的启动提升了个体的自我连续性感知(M

=4.48,SD

=1.53,M

=3.44,SD

=1.33),F

(1,108)=14.41,p

< 0.001,Cohen’sd

=0.73。其次,我们以传承动机水平为自变量,个体的理财产品选择为连续型数值的因变量,以未来自我连续性为中介变量,参照Hayes (2018,Model 4)中介效应分析模型,样本量选择为5000,在95%置信区间下使用Bootstrapping 法来检验自我连续性的中介效应。结果显示在加入自我连续性感知后传承动机对理财产品选择行为的影响变得不显著(β=0.17,SE

=0.13,p

=0.21,95% CI=-0.10~0.44),自我连续性感知完全中介了传承动机水平对个体理财产品选择的影响(β=0.12,SE

=0.06,95% CI=0.03~0.26)。而且,即使控制住未来导向,未来自我连续性的中介作用依然存在(β=0.11,SE

=0.057,95% CI=0.03~0.26)。为排除未来导向的替代性解释,我们首先考察传承动机对未来导向的影响,结果显示传承动机并不影响个体未来导向感知的差异(M

=5.17,SD

=0.87,M

=5.06,SD

=0.99),F

(1,108) < 1,p=

0.54。其次,将未来自我连续性替换为未来导向进行中介效应分析,结果显示未来导向无法中介传承动机对个体金融冒险行为的作用(β=-0.0062,SE

=0.02,95% CI=-0.08~0.01)。4.3 讨论

实验2b 采用新的情境再次验证了传承动机会弱化个体的风险偏好水平,并且个体对未来自我的连续性感知会在这个过程中起到中介作用。与此同时,本实验还排除了未来导向在上述传承效应中的潜在中介作用。

5 实验3: 社会经济地位对传承效应的调节

实验3 的主要目的是考察在传承动机通过自我连续性影响个体金融冒险行为的过程中社会经济地位将扮演什么角色的问题。如前所述,我们推测只有当个体的社会经济地位处于相对较高水平时,传承动机才可能通过自我连续性影响金融冒险行为。反之,如果个体所处的社会经济地位相对较低,那么即使启动他们的传承动机也无法提升其自我连续性感知,进而影响其金融冒险行为。为此,本实验采用2(传承动机: 实验组vs.控制组) × 2 (社会经济地位: 低vs.高)的被试间设计,其中传承动机的启动方法同实验1,社会经济地位用量表测量获得。共有149 名大学生参与本实验,其中男生59名,平均年龄20.72 岁。

5.1 实验流程与材料

实验流程同实验2b,即参与者首先完成传承动机启动任务,紧接着是作答同样的操纵检验测量(α=0.82),以及类似实验2b 的金融投资决策。在主要的因变量测量后,参与者完成未来自我连续性,个体社会经济地位以及人口统计特征的测量。与实验2b 不同的是,本实验先测结果变量,再测中介变量,如此对调顺序进一步保证了研究在因果推断上的科学性。

实验中的参与者要想象为自己购买理财产品,并有三种产品可供选择(完全同实验2b 的描述)。未来自我连续性的测量同实验1 和2b,社会经济地位的测量采用10 级量表形式的麦克阿瑟梯子测量法(Goodman et al.,2001;黄婷婷,刘莉倩,王大华,张文海,2016)。参与者被告知一个有着10 级阶梯的梯子反应了中国社会阶层情况,在梯子顶端是最富有的阶层,拥有最多的钱、接受最好的教育和最受人尊敬的职业;梯子的底部是最贫穷的阶层,只有最少的钱,没有受过教育、没有工作或者工作不受人尊敬。参与者根据自己家庭情况选择梯子上的相应位置来代表自己和自己家庭的社会阶层,数值越大(从1 到10)表示阶层越高。

5.2 统计分析

5.2.1 操纵检验

操纵检验显示实验组的传承动机水平显著高于控制组(M

=5.55,SD

=1.03,M

=4.46,SD

=1.46),F

(1,147)=26.52,p

< 0.001,Cohen’sd

=0.86。在此基础上,传承动机水平并不会受实验启动和个体社会经济地位的交互影响(β=0.09,SE

=0.12,p

=0.47,95% CI=-0.15~0.32)。该结果表明我们对传承动机的操纵是成功的。5.2.2 主要结果

同实验2b,我们首先视个体的产品选择为分类变量,卡方检验的结果表明传承动机显著影响个体的金融产品选择,χ(2)=12.25,p

=0.002。具体而言,传承动机促使个体选择无风险产品C 的概率从控制组中的28.75%显著提升到56.5%,而选择产品B 和A 的概率分别从55%和16.25%下降到30.43%和13.04%。上述结果支持了传承动机弱化个体金融冒险行为的假设。另外,由于上述三个理财产品的风险程度呈现递减的趋势,因此为了更直观体现传承动机对金融冒险行为的影响,我们将选择产品A、B 和C 分别赋值为数值1、2 和3,数值越大表明个人越厌恶风险。方差分析显示传承动机启动后实验组的个体选择低风险产品的可能性显著高于控制组的个体(M

=2.43,SD

=0.72,M

=2.13,SD

=0.66),F

(1,147)=7.50,p

=0.007,Cohen’sd

=0.43。该结果再次表明传承动机促使个体在财务投资中寻求保守行为。同实验2 一样,我们再次以自我连续性为中介变量,参照 Hayes(2018,Model 4)中介效应分析模型,样本量选择为5000,在95%置信区间下使用Bootstrapping 法来检验自我连续性的中介效应。结果显示在加入自我连续性后传承动机对金融冒险行为的影响变得不显著(β=0.20,SE

=0.12,p

=0.08,95% CI=-0.03~0.44),而自我连续性感知完全中介了传承动机对个体金融冒险行为的影响(β=0.11,SE

=0.05,95%CI=0.02~0.23)。这些结果与实验2 的结果完全一致,并再次支持了假设2。为验证假设3 中涉及到的社会经济地位的调节作用,我们首先利用Johnson-Neyman 法来考察传承动机对自我连续性的效应在不同水平的社会经济地位上的显著性(Spiller,Fitzsimons,Lynch,&McClelland,2013)。结果发现传承动机与社会经济地位交互影响个体对未来自我的连续性感知(β=0.42,SE

=0.13,p

=0.002,95% CI=0.16~0.68),进一步,当个体社会经济地位的得分高于4.26 时,传承动机对自我连续性的正向影响显著,当该得分低于4.26 时,传承动机对自我连续性的正向影响将消失。最后,为对本文涉及的完整模型进行全面分析(见图2),参照Hayes (2018,Model 7)有调节的中介效应分析模型,样本量选择为5000,在95%置信区间下使用Bootstrapping 法来检验个体社会经济地位是否会对假设2 中的中介过程起到调节作用。结果与假设3 相一致,首先是当个体所处的社会经济地位较高时(得分在社会经济地位均值的1 倍标准差以上),传承动机将降低个体的金融冒险行为,且自我连续性起到中介作用(β=0.19,SE

=0.08,95% CI=0.05~0.37);但当个体所处的社会经济地位较低时(得分在社会经济地位均值的1 倍标准差以下),上述中介效应就不存在,即启动个体的传承动机并不会提升其未来自我连续性感知,进而降低金融冒险行为(β=0.03,SE

=0.05,95% CI=-0.04~0.15)。更进一步,模型总体的“有调节的中介效应” (Moderated mediation)是显著的(β=0.05,SE

=0.02,95% CI=0.01~0.10),且在控制了未来自我连续性的中介作用后,传承动机对金融冒险行为的直接影响变得不显著(β=0.20,SE

=0.12,p

=0.08,95% CI=-0.03~0.44)。

注: * p < 0.05,**p < 0.01

5.3 讨论

实验3 不但再次验证传承动机会促使个体在金融风险决策中偏向保守,并且自我连续性起到了中介作用。更为重要的是,它还验证了个体社会经济地位对上述中介效应的调节,即上述中介效应只存在于那些社会经济地位相对较高的个体身上;而对于那些社会经济地位相对较低的个体而言,即使启动传承动机也无法提升他们对未来自我连续性的感知,进而也无法影响他们的金融冒险行为。相比于实验2,实验3 通过探讨个体社会经济地位的调节作用进一步阐明传承动机会如何通过自我连续性来对金融冒险行为产生影响,因此该调节变量的引入以及符合理论预期的实证结果为本文提出的机制提供了更强有力的证据。

6 研究结论与讨论

6.1 总的结论

本文通过4 个实验验证了传承动机通过未来自我连续性的作用影响个体的金融冒险行为,并且探讨了社会经济地位对上述效应的调节作用。实验1发现传承动机影响人们对未来自我连续性的感知,但它并不影响人们对自我的重要性评价。实验2a发现传承动机弱化个体选择高收益但风险也高的工作的可能性,并且还发现传承动机并不影响个体的自尊水平,情绪状态以及印象管理。这些混淆因素的排除为我们更好的认识个体传承动机提供了一定的启示。实验2b 完整地发现传承动机通过提升个体的未来自我连续性进而弱化人们的金融冒险行为,并排除了未来导向的替代性解释。实验3除了进一步确认上述中介效应外,更为重要的是,它还发现社会经济地位会调节传承动机对未来自我连续性的影响,即只有那些社会经济地位较高(vs.较低)的个体会因传承动机的激发而提升对其未来自我的连续性感知。

6.2 理论贡献

本文的理论贡献主要体现在以下几点:

第一,本文推进了我们对传承动机的理解。近乎所有的个体都会有传承的需要(Hunter & Rowles,2005),因为它可以帮助我们实现抽象意义的不朽,从而消除因死亡恐惧而带来的不适感,并回答我们“为何而存在”的问题(Burke,Martens,& Faucher,2010)。作为一种普遍存在的个体动机,它对人类的心理与行为产生了各方面持久性的影响(e.g.,Wade-Benzoni & Tost,2009)。但现有传承动机的心理效应研究主要集中于跨代际的资源分配(e.g.,Bang et al.,2017;Wade-Benzoni & Tost,2009;Wade-Benzoni et al.,2012)以及组织情境等相关议题(Fox & Wade-Benzoni,2017),例如,跨代际决策研究发现传承动机促使个体分配更多的资源给未来他人,而非当下自己(e.g.,Wade-Benzoni & Tost,2009);在组织情境中研究发现传承动机是个体从事创业行为的重要原因(Fox & Wade-Benzoni,2017),等等。与上述研究不同的是,本文将传承动机的效应研究拓展至个体金融决策领域,发现在风险情境下,个体在传承动机的作用下会偏好风险最小的选项。

存在主义观代表学者Bauman (1992)认为一个成功的生命是能够在离世后得到世人的长久铭记,并且生活得富有意义和价值。如果一个个体能够得到组织和人类文明的共同认可,那么他可能是达成了一个人作为人类所能达到得最大成就。上述观点的重要性在于它提出了人类存在一种巨大的可能性,即把自我的部分表征传承至后代,从而使得我们能够消除因死亡恐惧带来的不适感,实现某种形式的不朽。行文至此,需要补充说明的是,传承的心理并不必然涉及到死亡(焦虑)的概念,二者之间是独立的存在。理论上,对死亡的焦虑恐惧仅仅是个体产生传承动机的原因之一(Wade-Benzoni et al.,2012),后者还可以在多种与死亡无关的情境下被激发,比如即将离任的领导更会考虑如何行事才有可能在组织中留下自己的印记(Sligte,Nijstad,&De Dreu,2013)。实证上,我们有偿招募202 位成年人(男性81 名,平均年龄31.02 岁)分别回答已有的个体差异层面的传承动机倾向量表与死亡焦虑倾向量表,预期通过因子分析从实证层面验证传承动机与死亡焦虑分属两个不同的构念。8 个测项的传承动机倾向量表来自现有研究(Zaval et al.,2015),如 “我希望在我死后,我将被后人长久的铭记”,“我在乎后人想起我时会怎么想”等(α=0.89);6 个测项的死亡焦虑倾向量表同样来自现有研究(Wittkowski,2001),如“只要想到‘一旦我死了,那我所有的思想和感情都随之消失’,我就害怕”,“想到有朝一日我终会死去,就觉得不安。”等(α=0.97)。探索性因子分析显示共获得两个因子,旋转后的总方差解释率达到72.31%,且每一个测项都分别归属于它们各自应该归属的因子上。两因子结构的验证性因子分析结果同样表明了传承动机与死亡焦虑分属于两个不同的构念(χ²/df

=2.44,CFI=0.95,NFI=0.93,NNFI=0.95,RMSEA=0.084)。第二,本文发现传承动机提升了个体对未来自我的连续性感知,该发现对传承动机与未来自我连续性研究都有重要的启示。一方面,以往的传承研究主要是发现它会提升对未来他人(如子孙后代)的关注(e.g.,Wade-Benzoni & Tost,2009;Wade-Benzoni et al.,2012;Zaval et al.,2015),例如在跨代际决策研究中发现传承动机会促使个体分配更多的资源给未来他人,而非当下自己(Wade-Benzoni & Tost,2009)。本文的独特之处是发现它同样会对个体的自我概念产生影响,如从自我在时间维度上的稳定性出发,文章发现传承动机可以提升个体的自我连续性感知,这启示我们未来可以更多地关注该动机对自我概念中其他维度的影响(McConnell & Strain,2007)。

另外一方面,本文的发现为未来自我连续性找到新的影响因素。到目前为止,我们对什么因素会影响个体的未来自我连续性所知甚少(Urminsky,2017)。就我们所知,已有的影响因素包括年龄(Rutt& Löckenhoff,2016)、对未来预期(Yang & Urminsky,2015)、描述未来所用的时间刻度(天vs.年;Lewis& Oyserman,2015)和权力(Joshi & Fast,2013)。本文则从自我和动机角度为这方面研究提供了洞见,即传承动机可以提升个体的未来自我连续性感知。

自我连续性对个体的各种行为有重要影响,如消费(Bartels & Urminsky,2015),储蓄(Hershfield et al.,2011),学业表现(Adelman et al.,2017)和健康/运动(Rutchick,Slepian,Reyes,Pleskus,& Hershfield,2018),等等。本文发现未来自我连续性会弱化个体的风险偏好,这是因为高未来自我连续性提升了当下自我与未来自我之间的联结,这种联结会弱化当下自我状态与未来自我的期望目标之间的差距,从而降低了个体偏好风险的可能性(根据风险敏感性理论推导而得)。我们认为未来值得进一步对未来自我连续性与风险偏好之间的关系进行更深入的考察,比如不同类型的风险的调节作用等。

本文还发现传承动机对未来自我连续性的影响会受到个体所处的社会经济地位的影响。正常情况下,人们一般会对自己持有积极评价(Leary,1999),甚至变为过度自信(Johnson & Fowler,2011),所以对当下自我拥有积极评价的人们才可能在传承动机的作用下把积极自我延伸至未来。但对于低社会经济地位的个体而言,他们的目标在于改变当下状态,并不愿意将当下消极自我延伸至未来。所以传承动机对未来自我连续性的提升作用在此类群体身上体现的并不明显。社会经济地位的调节作用预示着在未来研究中可以考虑更多的会调节传承动机影响未来自我连续性的因素。

第三,本文丰富了金融风险决策研究。在现有的影响个体金融风险决策的研究中,已有研究主要探讨了个体认知因素(e.g.,Long,Fernbach,& De Langhe,2018)、情感因素(e.g.,Reimann,Nenkov,MacInnis,& Morrin,2014)和情境因素(e.g.,Duclos et al.,2013;Kupor et al.,2017)的影响,比如个体在主观上对公司的了解程度会影响他们对该公司股票的风险感知(Long et al.,2018),个体感受到的希望(Hope),这一积极情绪会影响其冒险行为(Reimann et al.,2014),以及在决策过程中暂时性的中断行为会提升个体从事金融冒险行为的可能性(Kupor et al.,2017)。但现有研究还较少关注动机因素对个体金融冒险行为的影响(e.g.,Novemsky & Dhar,2005),本文结合传承动机理论与风险敏感性理论(e.g.,Mishra et al.,2017),创新性地提出并论证了传承动机会弱化个体的金融冒险行为。

6.3 实践启示

本文最直接的实践启示是研究结论可以运用于那些需要警示个体或者组织在金融投资决策中需要注意风险的情境。我们可以通过在沟通宣传中提供“传承”的元素来激发决策者的传承心理,从而提升其风险意识,做出更加合理的金融决策。另外,对各种金融企业而言,如果要说服投资者选择那种风险较小,但收益也较少的理财选项时,可以利用本文的发现来激发人们的传承心理。比如保险公司就可以利用传承的诉求来让人们在理财投资中更多选择保险类的产品,而非其他收益高但风险也更高的产品。

6.4 研究局限与未来研究方向

同其他研究一样,本文存在一定的局限性,并且本文仅仅只是探讨传承动机与风险偏好关系的开篇,未来有诸多内容值得进一步探讨,具体陈述如下:

首先,本文的4 个实验都是实验室实验,这主要是基于研究内部效度的考虑,未来可以更多顾及研究的外部效度。比如开展现场实验,与保险公司合作开发带有传承理念的理财产品广告,从而考察传承动机对人类真实行为的影响。

其次,本研究只考察了风险行为中的财务风险,考虑到风险行为具有情境独特性(Wang,Kruger,&Wilke,2009;Wang,Zheng,Xuan,Chen,& Li,2016;Weber,Blais,& Betz,2002),未来研究可以考察传承动机对其他类型的风险行为的影响,如社交风险,新产品使用风险,金钱博弈行为(孙悦,李纾,2005)等。另外,本文是在中国情境下开展传承动机及其效应的研究,虽然我们预计该效应具有跨文化的情境适应性,但未来还需要对此进一步验证。

第三,为人铭记既可以通过对社会实施正向影响从而实现传承目的,极端情况下还可以通过所谓的“遗臭万年”方式被人记住。所以后续对传承动机的研究还可以考虑从反向来启动传承动机,即不想被后人记住自己的什么内容(Zaval et al.,2015)。但该操纵方式的难点在于正常情况下人们对自己总是持有积极评价(Leary,1999),甚至产生过度自信(Johnson & Fowler,2011),所以撰写自己的消极点可能会给参与者带来焦虑、不适等冲突体验,从而干扰实验结果。此外,个体要实现自我的传承必须是自我被自己所属文化的价值观所认可,所以通过“不想被后人记住自己的什么内容”来启动传承动机也可能存在有效性问题。

第四,本文为解释传承动机弱化金融冒险行为的效应,从自我概念的角度提出了符合理论假设并获得实证支持的未来自我连续性的解释,并排除了自尊、情绪、印象管理和未来导向等可能的解释。但未来还可以继续研究其他可能的解释机制,比如传承动机是否有可能促使个体在目标追寻上采取防御定向(Prevention focus)策略,进而在风险决策中产生保守偏差(Conservative bias,Herzenstein,Posavac,& Brakus,2007)?但无论采用何种解释,未来研究都需要结合风险相关的理论去论证为何传承动机会影响这些中间机制,并最终影响风险行为。

第五,本文发现传承动机弱化个体的风险偏好,但未来研究可以考察是否存在某种特殊情况使得该关系得以逆转。比如在具有某种人格特质的个体身上(如独特性需求高的个体;Tian,Bearden,& Hunter,2001),或者在某些特殊任务情境下,传承动机的激活反而会提升人们对风险的偏好。