胶辽官话平比句对比研究

2020-08-05孙聪

孙 聪

(辽宁师范大学 文学院,辽宁 大连 116081)

根据《中国语言地图集》 (1987版)的划分,胶辽官话主要分布在辽宁的辽东半岛和山东的山东半岛[1]。《中国语言地图集》 (2012版)对胶辽官话的分区保留了《中国语言地图集》 (1987版)划分出的“青州片、登连片、盖桓片”这个大的划分方式,只是将“青州片”改为“青莱片”,还将青莱片和登连片各分为三个小片[2]。钱曾怡在《山东方言的分区》中将山东方言分为两区四片,两区即东、西两区,其中东区包括东莱和东潍两片,西区包括西齐和西鲁两片[3]。钱曾怡还在《山东方言研究》中将山东方言分区跟《中国语言地图集》(1987版)进行对照,总结出:“山东东区属于地图集的胶辽官话,西区西齐片属于冀鲁官话,西鲁片属于中原官话。”[4]20

笔者将钱曾怡在《山东方言的分区》划分出的“东区”与《中国语言地图集》 (2012版)加以对照,结论与钱曾怡《山东方言研究》中“山东东区属于地图集的胶辽官话”基本相同[4]20,并进一步看出东区的东莱片属于地图集的登连片,东区的东潍片属于地图集的青莱片。因此,山东的胶辽官话属于地图集的登连片和青莱片,而辽宁的胶辽官话则归为登连片和盖桓片。

本文根据已有的研究成果和实地调查结果将辽宁和山东胶辽官话的平比句进行对比,从整体上总结胶辽官话平比句的语序系统,反映平比句在各个方言点的使用现状,从而具体探讨胶辽官话平比句使用的共性和差异。

一、胶辽官话平比句语序类型

平比句是比较句的一种,是指比较主体和比较基准在程度、数量或是性状等方面在量的程度上相同的句子。《马氏文通》最早对平比句进行了界定[5]。类型学对于比较句的研究重在语序,而平比句的语序同样存在着跨方言的类型学意义,因此平比句研究也是语言类型学研究的内容之一。本文还采用了语言类型学分析比较句时运用的四个概念及符号:SJ为比较主体;ST为比较基准;M为比较标记;A为比较结果,并用英文首写字母P标记比较点(comparative point)[6]。

根据前人的研究成果和此次的调查结果,笔者发现胶辽官话内部平比句在语序类型上存在着多样性,故将胶辽官话平比句总结为以下五种类型。

(一)Ⅰ型“和/跟”字句

Ⅰ型平比句主要包括以下十一类:

S1:SJ+跟/和+ST+一样+A

S2:SJ+跟/和+ST+P+一样

S3:SJ+跟/和+ST+一样+P

S4:SJ+跟+上+ST+A+了

S5:SJ+不跟/不和+ST+一样+A

S6:SJ+跟/和+ST+不一样+A

S7:SJ+不见得+跟/和+ST+一样+A

S8:SJ+跟/和+ST+不见得+一样+A

S9:SJ+是不是+和/跟+ST+一样+A

S10:SJ+和不和/跟不跟+ST+一样+A

S11:SJ+还能+和+一样+A

S1的句式义为:SJ和ST在数量、性质和程度等方面相比几乎相同。比较标记“跟”的使用频率高于“和”。比较词除了“一样”,还用“一般(儿)”“差不多”“模仿儿”。这些标志词在用法上存在着细微的差别,“一样、差不多”后比较结果可以出现也可以省略;“一般儿、模仿儿”后需要出现比较结果。S1的使用可以结合具体的语境,主要用于听话人对问话人问题的回答。如:

(1)A:小红和小李谁胖?

B:小红和小李一样胖。(营口)

(2)A:小王和小宁谁大?

B:小王和小宁一般儿大。(金州)

(3)她和你差不多大。(牟海霞2010)[7]99

(4)他爷俩儿模仿儿高。他爷俩儿差不多高。 (李建萍2009)[8]24

S2的句式义为:在比较点P这一方面,SJ和ST总体上相同或差别不大。重点强调了比较词“一样”。S2的比较标记有两种形式:一是可以出现比较标记“和、跟”且比较主体和比较基准不复合,这种形式在辽宁和山东的胶辽官话中使用频率高;二是省略比较标记“跟、和”,此时一般采用ST和SJ复合的形式,这种形式使用频率较低,主要用于山东的高密和辽宁登连片的普兰店、瓦房店和金州,盖桓片的宽甸满族自治县。如:

(5)李丽和王宏学历一样。(金州)

(6)这两块地大小差不多。(赵丽丽2005)[9]6

除了使用比较词“一样”,部分方言点也使用“一样样的、样儿样儿的、仿佛、相仿、差不离”。“一样样的”和“样儿样儿的”都是对“一样样”的强调,“仿佛”“相仿”和“差不离”只能出现比较点,不出现比较结果。如:

(7)小姨家的孩子和他爸爸长得一样样的。小姨家的孩子长得和孩子他爸爸一样。 (普兰店)

(8)A:他家小孩现在长得怎么样了?

B:他和小时候一样样的。(瓦房店)

(9)这两扇门大小数儿样儿样儿的。这两扇门大小数儿相同。 (李建萍2009)[8]24

(10)你和老三聪明劲儿差不离。你和老三一样聪明。 (瓦房店)

(11)他两个人说的相仿。这两个人说的话意思差不多。 (牟海霞2010)[7]99

(12)我跟他高矮仿佛。(李佳怡2012)[10]64

S3句式义为:SJ和ST在比较点这一方面差别不大或相同,重点强调了“比较点”。S2式的两种形式同样适用于S3。如:

(13)李丽和王宏一样学历。(普兰店)

(14)这两块地差不多大小。(赵丽丽2005)[9]6

S4的句式义为:SJ原来和ST有一定的差距,现在SJ和ST一样具有了A的性质。S4隐含了比较点,这类的比较点一般为身高、体重和速度。如:

(15)他跟上我高了。他和我一样高了。 (刘恒志1989)[11]43

(16)他跟上我胖了。他和我一样胖了。 (于克仁1992)[12]

S5是对S1的否定,句式义为:SJ和ST在数量、性质和程度等方面不相同,否定的对象更倾向于ST。如:

(17)我不和/不跟你一样高。(苑晓坤2003)[13]4

(18)他不跟你一样大方。(大连沙河口区)

S6也是对S1的否定,句式义与S5相同,但是否定的对象更倾向于“比较结果A”。如:

(19)我和你不一样高。(大连甘井子区)

(20)他前后说的话不大一样。(牟海霞2010)[7]99

S7的句式义为:SJ和ST进行比较,SJ不太可能在性质、数量和程度上和ST相同。在上下文语境或说话人的认知中,S7的比较主体本身已经和比较基准一样具有A的特征,但听话人却持有不同观点,主观认为比较双方在A的特征上不相同。如:

(21)A:我觉得隔壁家的小妹和她妈妈一样漂亮。

B:隔壁家的小妹不见得和她妈妈一样漂亮。(大连沙河口区)

(22)A:我看他家姑娘跟我一样瘦了。

B:他家姑娘不见得跟你一样瘦。(瓦房店)

除了S7以外,还存在着与之句式义相同的S8。S8在辽宁和山东胶辽官话使用普遍,只是在不同的方言点使用习惯会有所不同。如:

(23)今们和前日不见得一样冷。今天和昨天不见得一样冷。 (周琳2014)[14]

(24)小李跟小王不见得一样漂亮。(宽甸满族自治县)

S9、S10是疑问形式。S9是由判断动词的正反并列形式“是不是”构成的正反问句,句式义为:询问ST是不是和SJ一样具有A的性质,比较词还可以是“一般、差不多”。除此之外,个别方言点还存在着“是不是”省略,比较词“一般(儿)、一样”变为“A不AB”的形式,即“SJ+跟/和+ST+一不一样+A”,其语义与S8相同,并期待回答者提供肯定的回答。如:

(25)小李是不是和/跟小王一般/差不多高?(李佳怡2012)[10]64

(26)小红是不是跟/和他妈妈一样贤惠?(大连中山区)

(27)苹果和/跟梨一不一般儿甜?苹果和梨一样甜吗? (王颖2013)[15]68

S10的句式义为:询问ST是否和SJ一样具有A的性质。该句式是由比较标记词的肯定和否定相迭而成的正反问句。如:

(28)这个苹果和不和/跟不跟香蕉一样甜?(营口)

(29)僚妹儿和不和/跟不跟僚兄儿一般儿高?你妹妹和不和你弟弟一样高? (王颖2013)[15]68

除了两类正反问以外,“跟”字句的疑问形式还有一种是非问,由S1-S8带疑问语调或疑问语气词构成,常用的疑问语气词有“么、了吗、啵、吧、了吧”。如:

(30)从威海上文登跟从文登去荣成一般儿远么?从威海到文登和从文登到荣成一样的距离吗? (王颖2013)[15]68

(31)鸡蛋和鸭蛋价钱一样啵?(赵丽丽2005)[9]10

(32)小红不见得和小李一样高吧?(金州)

S11是疑问形式,表达否定含义,句式义为:SJ不会和ST一样A。由表示反问的“还能”构成反问句对比较结果进行提问。

(33)他还能和你一样不爱学习?他不能和你一样不爱学习。 (普兰店)

(34)他还能和你一样不听话?他不能和你一样不听话(安丘)

(二)Ⅱ型:“似的”句

Ⅱ型平比句主要包括下面四类:

S1:SJ+跟/和+ST+似的+A

S2:SJ+不跟/不和+ST+似的+那么+A

S3:SJ+怎么/怎么能+和+ST+似的

S4:SJ+和不和+个+ST+似的

S1句式义为:SJ和ST在性质和数量程度上相似,相差不大。S1具有一定语义色彩,既有褒义也有贬义。胶辽官话中“和”的使用频率高于“跟”。如:

(35)小明和你似的能懒就懒。小明和你一样能懒就懒。(宽甸满族自治县)

(36)王姨和她妈妈似的贤惠。王姨和她妈妈一样贤惠。 (瓦房店)

例(35)在语义上表达的是贬义,表示说话人对“小明”和“你”都具有“懒”这个共性特点。例(36)在语义上是褒义,赞扬了王姨和她妈妈一样都具有贤惠的品性。

除此之外,人们还习惯在比较标记后加上“个”,即“SJ+跟/和+个+ST+似的”,含义为:把SJ比作ST,SJ像ST一样具有“A”的性质。在语义的表达上为贬义,表示说话人对SJ在行为、品行等方面表示不满或是不理解。此时的比较标记还可以是“像”。如:

(37)他和个疯子似的。他和疯子一样。 (营口)

(38)你这身打扮像个歌星似的。你的打扮和歌星一样。 (赵丽丽2005)[9]8

例(37)是说话人对“他”的行为的评价,表达了说话人的不满。例(38)是说话人对于听话人穿着的评价,像“歌星”,表达了说话人对听话人着装打扮方式的不理解。

S2是S1的否定形式。其句式义为:SJ和ST在性质和数量程度上不相似。用此句式时习惯在形容词、动词前加上“那么”,表示程度的加深。在语义表达上多为不满、不认同、惊讶和谴责,具有很强的主观性。如:

(39)小王不跟他爹似的那么能干。小王不跟他爹一样能干。 (牟海霞2010)[7]100

(40)她不和她妈妈似的那么贤惠。她不和她妈妈一样贤惠。 (普兰店)

S3是疑问形式,表达否定含义。句式为:SJ和ST相比,SJ不能和ST在行为、性质方面相同。语义上表达了说话人的惊讶或是难以置信。如:

(41)你怎么和孩子似的?你的行为不能和孩子一样。 (金州)

(42)晓宁怎么能和他似的,那么懒?晓宁不能和他一样懒。 (日照)

S4是S1的疑问形式,句式义为:询问ST是否像SJ一样。该句式是通过比较标记的肯定与否定形式相迭对比较结果的性质进行提问的正反问句。如:

(43)你看这东西和不和个瓢似的?你看这东西是不是和瓢一样? (赵丽丽2005)[9]11

(三)Ⅲ型:“有”字句

“有”字平比句是普通话最为常见的一种平比句,主要有下面几种形式:

S1:SJ+ 有 +ST+A

S2:SJ+没有+ST+A

S3:SJ+有没有+ST+A

S4:谁说+SJ+没有+ST+A

S1句式义为:SJ和ST比较,SJ和ST一样“A”。S1要依托一定的语境,是说话者对前面内容的解说或是问题的回答。人们习惯在比较标记前加副词“都快、快”和语气助词“了”,此时不需要出现具体语境,语义上表达的是惊讶或是难以置信。如:

(44)A:他有你高么?

B:他有我高。他和我一样高。(大连中山区)

(45)A:这个树粗么?

B:它有水桶粗。它和水桶一样粗。 (安丘)

(46)她闺女都有她俊了。她女儿都和她一样漂亮了。 (王颖2013)[15]67

除此之外,也有少数方言点在ST后必须出现表示比较点程度的指示代词“这么、那么”,起到强调的作用。如:

(47)那棵小树有房子那么高了。那棵小树和房子一样高了。 (赵丽丽2005)[9]9

(48)今们这天有三伏天那么热了。今天的天气和三伏天一样热。 (金州)

S2是S1的否定形式,句式义为:SJ和ST比较,SJ在数量、程度及性质上不和ST一样“A”。还有少数方言点习惯在比较标记“没有”前加“可”,表示ST和SJ“不一样A”这种程度的加深。如:

(49)老张家的儿子没有老李家的帅。老张家的儿子不和老李家的儿子一样帅。 (普兰店)

(50)他可没有你行。他可不和你一样能干。 (牟海霞 2010)[7]98

S3是S1的疑问形式,句式义为:询问SJ有没有和ST一样“A”。该句式是对比较结果进行提问的正反问形式。如:

(51)这罐子的大米有没有那个的多?(大连中山区)

(52)他儿有没有他爸爸壮?(李佳怡2012)[10]66

S4是疑问形式。句式义为:询问是谁说的SJ和ST不一样好。即:听话人对SJ不和ST一样“A”这一事件表示怀疑,其认为两者差不多,并对说话人所说的观点进行反驳。S4是由句首疑问词“谁”构成的特指问,用疑问形式表达肯定含义。如:

(53)A:俺在学习上不如小李。

B:谁说你没有小李好?你挺好的。你和小李一样好。 (瓦房店)

(54)谁说你没有他俊?你和他一样漂亮。 (柴晓锦2008)[16]56

(四)Ⅳ型:“赶”字句

IV型平比句只有肯定形式和疑问形式,主要包括以下五种形式:

S1:SJ+ 赶 +ST

S2:SJ+赶+上+ST+A+了

S3:SJ+比较点+快/都快+赶上+ST+了

S4:SJ+赶不赶+上+ST+A

S5:SJ+赶+上+ST+A+了+么

S1句式义为:SJ和ST比较,SJ达到了ST的标准或者超过了,且S1一般不出现比较结果。胶辽官话中存在这种由比较主体、比较标准和比较标记三者构成的短小项。S1中的比较主体和比较基准包含了量的内容,两者成倍数关系。如:

(55)他饭量大,吃起饭来一个能赶人家两个。他的饭量吃一个和别人吃两个一样。 (赵丽丽2005)[9]9

(56)这孩子真淘气,看他一个能顶别人看两个。这孩子真淘气,看他一个能和别人看两个一样。 (宽甸满族自治县)

S2的句式义为:SJ和ST原来在性质、程度等方面具有一定差距,现在两者一样。两者的比较强调的是动态性,一般带有助词“了”起到加强语气或是感叹的作用。如:

(57)他赶上我胖了。他和我一样胖了。 (大连中山区)

(58)他走路能撵上骑自行车快了。他走路和骑自行车一样快了。 (董济娇2014)[17]

(59)他顶上你高了。他和你一样高了。 (苑晓坤2003)[13]3

S3的句式义为:ST原来与SJ有差距,现在ST和SJ一样或是差不多。S3相比较的双方具有动态性,且可在比较标记的前边加上副词“快、都快”表示比较程度。该句式程度副词必须与句末语气助词“了”搭配,起到强调作用。在语义方面,表达说话人的惊叹和意想不到。如:

(60)他字写得都赶上你的好了。他字写得和你的一样好了。 (营口)

(61)小汽车的速度快赶上火车了。小汽车的速度和火车的一样。 (柴晓锦2008)[16]55

S4和S5是S2的疑问形式。S4的句式义为:询问ST现在是否和SJ一样。该句式是从正反两个角度对整个命题进行提问的正反问形式。如:

(62)他赶不赶上我胖了?他和不和我一样胖了?(普兰店)

(63)这辆车赶不赶上那辆车结实?这辆车和不和那辆车一样结实? (钱曾怡2005)[18]

除了S4之外,疑问形式还存在着S5,即由S2直接加疑问语调或疑问语气词构成的是非问形式。语气词有“吗、么”,句式义与S4相同。如:

(64)他赶上你高了吗?(刘恒志1989)[11]42

(65)小李赶上你快了么?(瓦房店)

(五)Ⅴ型:“不起”句

Ⅴ型平比句只有否定形式,主要包括下面一类:

S1:SJ+不+A+起+ST

S1的句式义为:SJ和ST一样“A”。S1需依附一定的语境,是对上述语境中问话人问题的回答或是句中已给出话题,S1是对话题的解释说明。如:

(66)A:这床被比那床被厚?

B:这床被不厚起那床被。这床被和那床被差不多。 (威海)

(67)你先头里走着,你放心,我走路不慢起你。我走路和你一样快。 (邵燕梅等2010)[19]

(68)有闺女儿不糙起有小子。有女儿和有儿子差不多。 (王颖2013)[15]67

(69)麦子不贵起苞米。麦子和玉米一样贵。 (青岛市史志办公室编1997)[20]

二、胶辽官话平比句地域分布

上述五种类型平比句在胶辽官话的分布存在差异,下面考察每一类平比句的地域分布,从而对每一类平比句在每个方言点的分布总和加以总结。

(一)Ⅰ型:“和/跟”字句

Ⅰ型“和、跟”字句是胶辽官话普遍使用的平比句,但十一种形式的分布存在差异。

S1“SJ+跟/和+ST+一样+A”在胶辽官话中普遍使用,只是比较词的使用在地域上存在着差异。“一样”是胶辽官话平比句中最典型、最普遍的形式,而“一般(儿)”主要用于山东青莱片的日照、莱州,登连片的莱阳、文登、栖霞和辽宁登连片的普兰店、瓦房店、金州、大连市区。“差不多”用于山东青莱片的安丘凌河、高密、日照,登连片的莱阳和辽宁登连片的普兰店、金州、瓦房店、大连市区和盖桓片的营口和宽甸满族自治县。“模仿儿”使用频率低,仅见于山东的安丘凌河话中。

S2“SJ+跟/和+ST+P+一样”比较词分布差异较大。“一样”使用范围最广,“一样样的”主要用于山东青莱片的安丘、青莱片的莒县和辽宁登连片的普兰店、瓦房店、金州。山东的青莱片和辽宁的盖桓片不使用此比较词。辽宁登连片在使用“一样样”时,可以用于具体的语境,此时比较点可以省略,且多用于讨论样貌。“样儿样儿的”主要用于山东登连片的安丘,辽宁胶辽官话不使用此比较词。

除此之外,比较词“差不离”主要用于辽宁登连片的瓦房店,山东青莱片的莱州、莒县和登连片的莱阳。“仿佛”和“相仿”使用较少,主要用于山东青莱片的莱州、日照和辽宁登连片的普兰店、瓦房店。且辽宁胶辽官话的“仿佛、相仿”常常用于身高和年龄的比较,其他方面多用“差不多”和“一样”。

S3“SJ+跟/和+ST+一样+P”在辽宁登连片的普兰店、瓦房店、大连市区和山东的安丘凌河、高密、莱阳使用频率高。S3和S2在两地的胶辽官话中存在混用的情况。相比之下,S2式的使用更为普遍。

S4“SJ+跟+上+ST+A+了”主要分布在山东青莱片的寿光、胶州、崂山、青州、平度和莱州。山东登连片和辽宁胶辽官话不使用此形式。

S5“SJ+不跟/不和+ST+一样+A”普遍存在于辽宁和山东胶辽官话中。

S6“SJ+跟/和+ST+不一样+A”使用范围较小,主要用于辽宁胶辽官话和山东胶辽官话青莱片的日照、文登,且人们更习惯使用S5。

S7“SJ+不见得+跟/和+ST+一样+A”主要用于辽宁登连片和盖桓片下的各个方言点和山东青莱片的潍坊、安丘。此句式在辽宁胶辽官话使用范围比山东广。

S8“SJ+跟/和+ST+不见得+一样+A”在辽宁胶辽官话和山东安丘话中普遍使用。

S7“SJ+不见得+跟 /和 +ST+一样 +A”、S8“SJ+跟/和+ST+不见得+一样+A”这两种否定句式在辽宁的使用存在差异。辽宁登连片的瓦房店、普兰店、金州、大连沙河口区、中山区和盖桓片的营口更倾向于S7。大连甘井子区和宽甸满族自治县主要使用S8。总体来看,S7在辽宁胶辽官话中使用频率较高。

S9“SJ+是不是+和/跟+ST+一样+A在辽宁的普兰店、瓦房店、宽甸满族自治县和山东的莱州、文登、安丘使用频率高。山东的文登和辽宁登连片的普兰店、瓦房店还存在着“SJ+跟/和+ST+一不一样/一不一般儿+A”式。

S10“SJ+和不和/跟不跟+ST+一样+A在辽宁胶辽官话和山东的莱州、文登、日照、安丘、高密普遍存在。

S9、S10都是S1的疑问形式。除了这两类正反问以外,还存在着一种是非问形式,即“SJ+和/跟+ST+一样+A?”,但这三种形式的分布和使用频率明显不同,相比较来看,“SJ+和/跟+ST+一样+A?”式最为简练,使用范围最广。胶辽官话使用“SJ+和/跟+ST+一样+A?”式需借助语气词“么、了吗、啵、吧、了吧”表示疑问。“么、吗”使用范围最广,在安丘、莱州、文登、辽宁胶辽官话存在两者交替使用的情况;东莱片的安丘习惯用“了吗”;“啵”主要用于高密;“了、了吧”在青莱片的莱州、高密和辽宁胶辽官话都有使用。

S11“SJ还能+和+一样+A”在胶辽官话中使用频率低,主要用于山东的安丘和辽宁普兰店、瓦房店、金州。

(二)Ⅱ型:“似的”句

Ⅱ型平比句主要包括以下四类:

S1“SJ+跟/和+ST+似的+A”在胶辽官话中“和”的使用频率高于“跟”,该句式的使用分布具有一定倾向性,辽宁胶辽官话普遍使用S1式,但在山东仅见于青莱片的日照、高密。

S2“SJ+不跟/不和+ST+似的+那么+A”在辽宁胶辽官话中使用广泛,山东的日照和高密也使用这种形式。

S3“SJ+怎么/怎么能+和+ST+似的”在山东使用范围小,仅见于青莱片的日照,但在辽宁胶辽官话普遍使用。

S4“SJ+和不和+个+ST+似的”使用并不广泛,仅用于山东的高密。辽宁胶辽官话“似的”句不使用疑问形式。

(三)Ⅲ型:“有”字句

Ⅲ型“有”字句在山东和辽宁胶辽官话中均普遍使用。

S1“SJ+有+ST+A”在辽宁和山东胶辽官话普遍使用,且山东青莱片的安丘、高密和辽宁胶辽官话习惯在比较结果“A”前使用表程度的指示代词“这么、那么”。

S2“SJ+没有+ST+A”在辽宁胶辽官话普遍使用,山东主要用于青莱片的寿光、莱州、日照、沂南,且山东登连片不使用这种形式。山东的日照和辽宁胶辽官话习惯用“可”修饰比较标记。

S3“SJ+有没有+ST+A”在山东使用频率低,主要用于莱州、安丘。但在辽宁登连片的瓦房店、普兰店、大连中山区和盖桓片的宽甸满族自治县使用频率高。

S4“谁说+SJ+没有+ST++A”使用范围小,山东青莱片的安丘和寿光和辽宁胶辽官话的登连片使用这种形式。

(四)Ⅳ型:“赶”字句

S1“SJ+赶+ST”在胶辽官话广泛使用,但在比较标记的使用上存在差异,胶辽官话普遍使用“赶”。“顶”主要用于山东青莱片的高密、沂南,辽宁登连片的普兰店、瓦房店、大连甘井子区,盖桓片的营口和宽甸满族自治县。

S2“SJ+赶+上+ST+A+了”在胶辽官话普遍使用,只是比较标记上存在差异。“赶”在青莱片、盖桓片及辽宁与山东境内的登连片普遍使用,是S2式中使用范围最广、使用频率最高、最为典型的比较标记词。“顶”主要用于山东登连片下的龙口和青莱片的沂南,辽宁登连片的普兰店、瓦房店、大连甘井子区和盖桓片下的营口。“撵”主要用于山东青莱片的日照、沂南、沂水、莒县和辽宁登连片的普兰店、瓦房店,盖桓片的宽甸满族自治县。

S3“SJ+比较点+快/都快+赶上+ST+了”在辽宁各点普遍使用,还用于山东青莱片的安丘、寿光、崂山、青州和登连片的文登、栖霞、荣成。

S4“SJ+赶不赶+上+ST+A”在胶辽官话使用频率低,多用于山东的莱州和辽宁的普兰店、瓦房店。

S5“SJ+赶+上+ST+A+了+么”在山东使用范围小,主要用于青莱片的莱州、青州和崂山,但在辽宁胶辽官话普遍使用。

(五)Ⅴ型:“不起”句

Ⅴ型“不起”句仅包含一种形式:

S1“SJ+不+A+起+ST”在山东胶辽官话青莱片下的胶州、沂南、青岛、平度、寿光和登连片的威海、荣成更具有普遍性,但在辽宁境内未发现此用法。可见S1是山东胶辽官话所独有的。

(六)五类平比句在胶辽官话中的分布小结

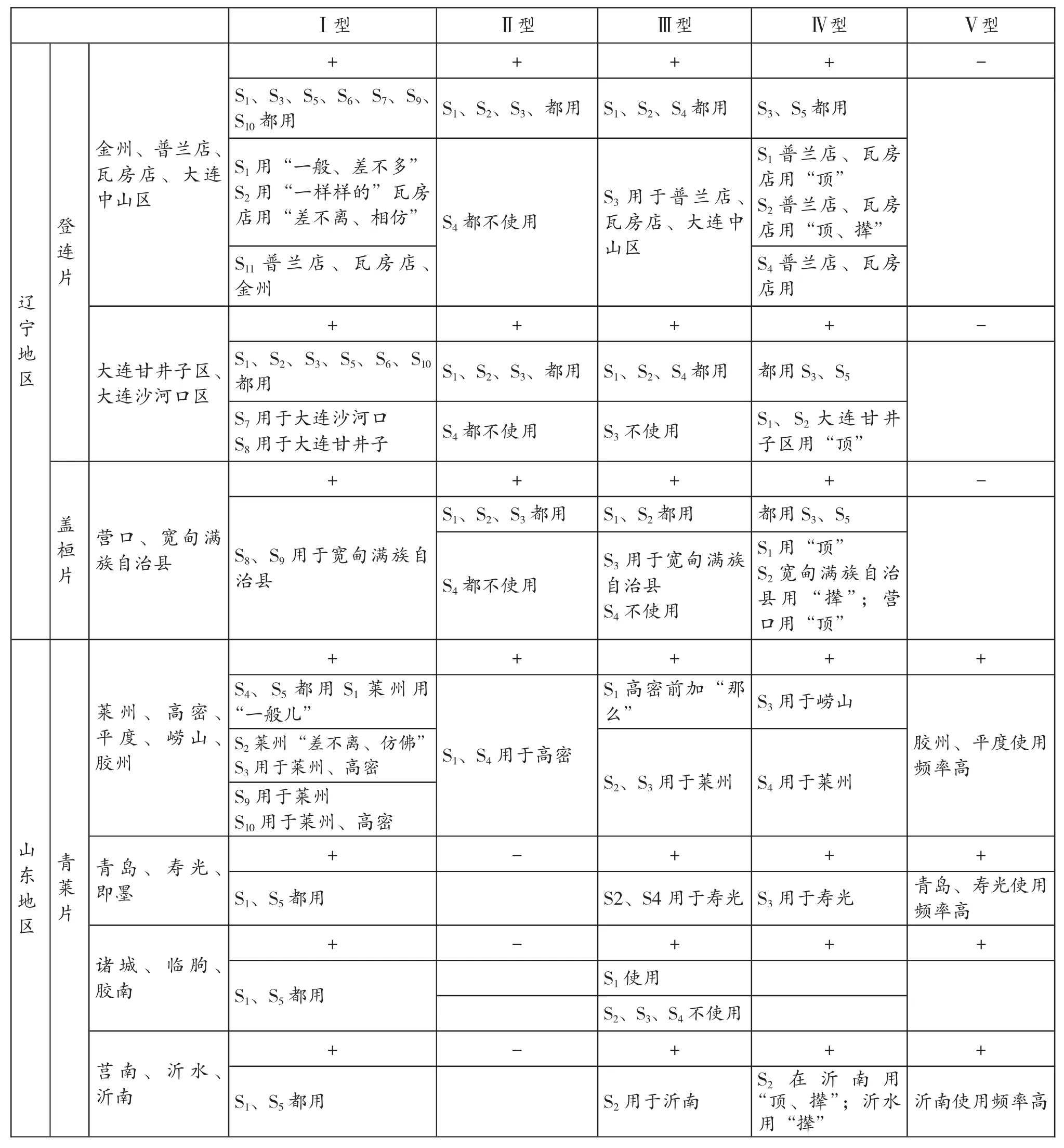

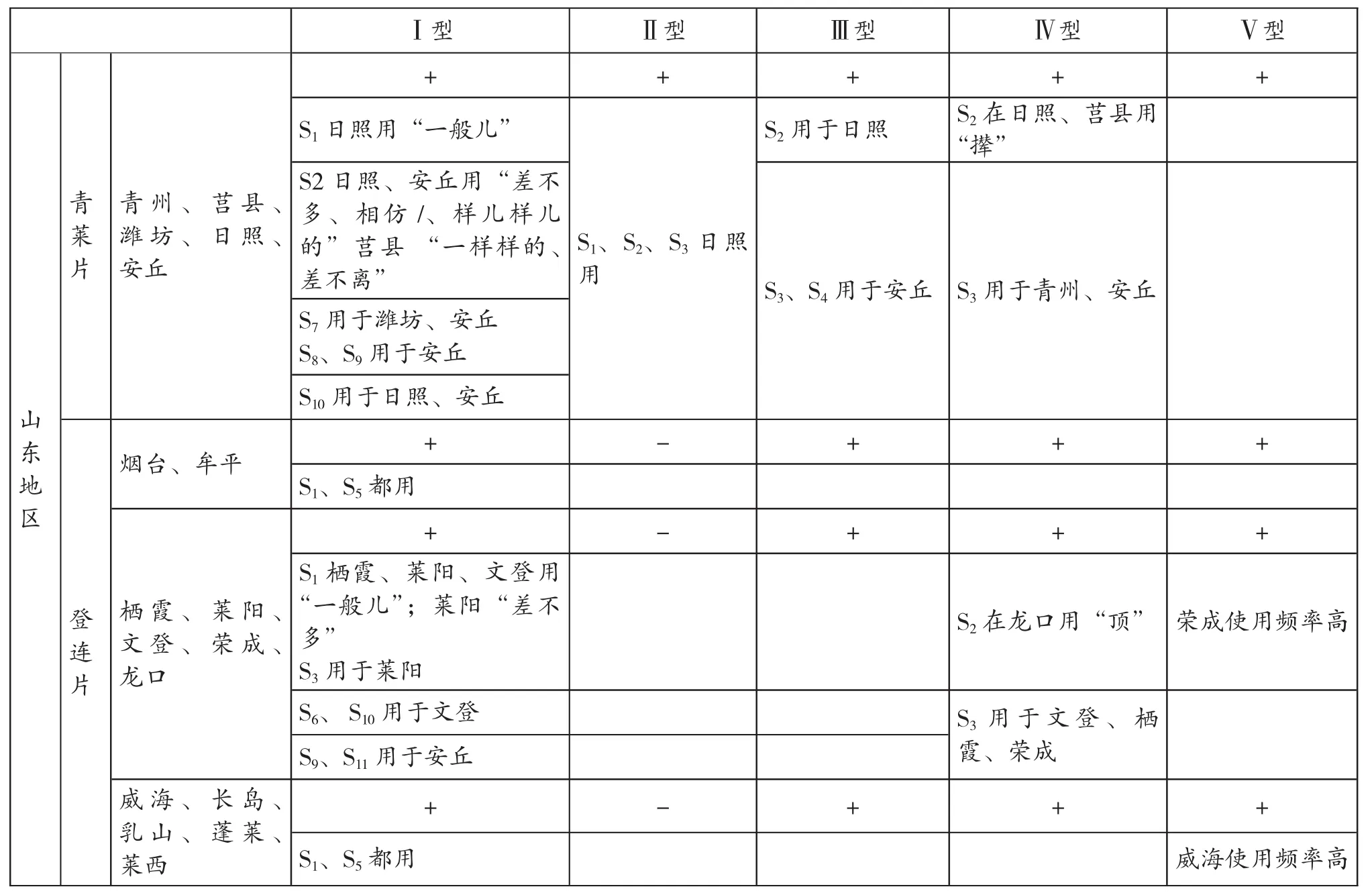

下面用表1表示五类平比句在胶辽官话的使用情况,其中“+”表示该方言存在这种类型,“-”表示该方言中不存在这种类型。

表1 五种平比句类型在辽宁和山东胶辽官话的使用情况

续表

从表1可以看出,辽宁和山东的平比句存在着共性和差异。共性在于辽宁和山东胶辽官话普遍使用Ⅰ型、Ⅲ型和Ⅳ型。差异在于Ⅴ型是区分两地胶辽官话最显著的类型,山东胶辽官话独有,辽宁胶辽官话不使用;Ⅱ型的使用范围分布存在不同,辽宁胶辽官话普遍使用Ⅱ型,但山东胶辽官话仅在几个方言点中使用频率高,不属于广泛使用的类型。

三、结语

胶辽官话的平比句语序类型和介词类型丰富,形式多样,共分为五大类25小类。大类包括“和、跟”字句、“似的”句、“有”字句、“赶”字句和“不起”句。根据上述分析可知,胶辽官话平比句不仅在语序类型和比较义上存在着不同,且在地域分布上也存在着差异。“和、跟”字句、“有”字句、“赶”字句是胶辽官话普遍存在的类型。但在大的类型下各小类使用分布上存在着不同。“和、跟”字句下的S1、S5是两地胶辽官话都使用的类型,但S1在比较词使用分布上存在着地区差异。S7、S8、S10在辽宁胶辽官话使用范围较大,但山东胶辽官话使用范围较小。“有”字句下的S1是胶辽官话使用最广泛的形式,而S4的使用范围就相对较小,主要分布在辽宁的登连片和山东青莱片的几个方言点中。S2和S3的使用地区主要分布在辽宁。“赶”字句下的S1和S2在胶辽官话中使用普遍,而S4式仅在辽宁和山东胶辽官话的几个方言点中使用频率高。除此之外,“似的”句在辽宁胶辽官话使用范围广,而“不起”句是山东胶辽官话所独有的,也是两地最具明显差异的类型。