女性工资收入水平对二孩生育意愿的影响效应研究

2020-08-05韩宇博

韩宇博

(南京财经大学公共管理学院,江苏 南京210023)

一、 引言

1982 年,计划生育政策成为一项基本国策,目的在于使人口的增长同经济和社会发展计划相适应。 人口出生率逐渐下降,家庭出生人口减少,同时家庭对于下一代付出的成本也在减少,将更多的时间和金钱用于家庭其他方面的支出,缓解压力的同时也为经济发展注入了新的生机与活力。进入21 世纪以来,逐步进入老龄化社会,人口红利的消失和经济增长率放缓,中国不得不重新审视人口政策。 自2015年10月十八届五中全会决定全面放开二胎以来,在没有生育政策限制的条件下,中国人口出生率2015、2016、2017 和2018 年分别为12.07%、12.95%、12.43%和10.94%。 政策放开导致二孩生育意愿得到集中释放,生育堆积效应明显。 可以发现人口出生率在2016 年间有段幅度较大的增加,但到了2017 至2018 年人口出生率又趋于减少,人口政策短期内对出生率产生显著影响,但是从长期来说并没有带来人口增加比例的大幅度变化。 中国人口出生率的变化引起了国内很多学者从多个角度进行研究,尤其受到关注的是女性生育二孩的意愿受到何种因素影响。 很多研究都指出女性在生育二孩行为中扮演着更为重要的决定性作用,且受到个人因素和家庭因素两方面的影响,但随着女性受教育程度和劳动参与率的提高,生育二孩行为会对其职业生涯产生很大的消极影响,越来越多的女性群体更加关注自身的发展,排斥二孩生育行为。 据相关研究表明,女性在劳动力市场受到歧视的主要原因之一就是生育行为会导致职业生涯中断,影响自身发展和雇主的人事安排。 因此,文章主要从职业女性视角出发,采用最新公布的中国综合社会调查(CGSS)2015 年数据,研究工资收入水平对二孩生育意愿的影响。

二、 文献综述

目前研究女性生育意愿和行为大都从经济学视角进行分析,“理性人”假设使得研究个体生育行为遵循效用最大化原则。 自全面放开二胎政策以来,对于一个家庭,往往受到传统家庭观念、社会习俗等影响因素都有着生育一孩的行为,但对于生育二孩,则更会考虑生育成本以及之后的养育问题,尤其对于职业女性来说,生育二孩行为更是效用和成本之间的选择。 随着经济的发展和传统观念的改变,女性在劳动力市场占据越来越重要的作用,生育二孩会对女性职业发展和工资收入产生巨大的消极影响。 付文通过使用中国综合社会调查(CGSS)数据得出育龄妇女在考虑生二孩的时候会考虑到经济效用、保险效用、传宗接代效用和享乐效用,得出的结论是二孩政策遇冷且原因在于生育成本上升、重“质”不再重“量”、无人照看、政策不健全等方面。 贝克尔从经典边际效用递减理论出发认为孩子数量的增加所带来的边际效用递减,在家庭总收入不变这一情形下,父母不仅会考虑在生育孩子和购买商品之间的收入配置,还会在孩子“数量”和“质量”之间权衡,以实现自身效用最大限度满足。从机会成本角度出发,由于女性较高的劳动参与率,生育二孩不仅会增加养育成本,同时对自己的工资收入也会带来消极影响。 於嘉和谢宇研究发现,生育对我国女性工资率有着显著的负面影响,每生育一个子女会造成女性工资率下降约7%,且这一负面影响随着生育子女数量的增加而变大。 还有一些研究发现生育子女数量的增加会显著降低城镇已婚女性的劳动供给,并且显著降低在业女性的工作时间投入和工资水平。 女性相对地位和工资水平的提高,加上传统观念的改变,越来越多的女性注重自我价值的实现,生育二孩的机会成本太大使得很多女性望而却步。 因此,有研究指出随着女性工资收入水平的提高导致生育意愿明显下降且会内生的控制选择对自己职业生涯影响最小的生育时机和生育数量。

女性工资收入与生育行为之间的关系表现为一种内生的互动影响,主要表现在两个方面。 一方面,生育二孩会影响女性工资水平,在劳动力市场,女性生育存在“工资惩罚效应”且具有长期影响,随着生育数量的增加这种负面影响还会增大。 另一方面,女性工资收入水平还会外生的影响二孩生育意愿。 女性人均工资的提高使得其更加注重生活质量的改善和职业目标的实现,张樨樨和生光旭认为尽管工资水平的持续增加会导致承受子女养育成本的能力增加,但是目前养育子女成本的上涨速度明显超过工资提高水平,最后导致即使工资水平上升也没有显著增加对子女的需求意愿。当然,并不是所有的研究都认为女性工资收入水平和生育之间是负相关关系。 陈钟翰在对上海的调查研究中得到城市较高收入群体中存在生育率偏高的现象。 徐巧玲和张新洁、郭俊艳在对各个阶层收入不确定性的研究中得到高收入阶层生育二孩的意愿比较明确,低收入阶层生育二孩的意愿不明确。 除此之外,还有一些研究发现生育意愿会受到社会保障政策的影响,王天宇和彭晓博指出社会保障对生育意愿会产生两种方向相反的效应:收入效应和挤出效应,前者会导致生育意愿提高,后者会导致生育意愿的下降,他们研究发现中国的社会保障挤出效应占主导地位。 传统的社会保障政策主要覆盖社会弱势群体,比如老人、残疾人、失业人员、贫困者等,很少有涉及为婴幼儿提供托育服务的保障政策。社会保障作为改善民生的重要举措一直在与时俱进,针对新时代出现的低生育率问题也应当发挥作用。

综上所述,研究生育行为对工资率的影响,很多学者通过实证研究几乎达成一致,即生育行为会对女性工资收入产生显著的负面影响,而且随着生育数量的增加影响越大。 目前关于女性工资收入水平对二孩生育意愿的影响,研究方法和结论大相径庭,而且很少有学者针对女性群体展开实证研究。 因此文章将研究女性工资收入水平对生育意愿的影响效应,将女性工资收入水平分为低收入水平和高收入水平,研究不同收入水平的女性生育二孩的意愿是否存在显著差异?

三、 数据和实证分析

(一)模型构建

Ferwill 表示是否有二孩生育意愿,wage 表示工资收入层次,controls 表示其他变量。 在调查问卷中对应的问题为“如果没有政策限制,你希望生育几个孩子”将回答两个及以上赋值为“1”,回答一个赋值为“0”。 女性工资收入水平为核心解释变量,在研究中根据问卷调查年度2015 年全国平均工资水平,将样本分为高于平均工资收入女性群体和低于平均工资收入水平女性群体,即将工资收入作为分类变量。 之所以把工资收入作为分类变量是因为根据社会平均工资水平能够判断出女性的收入层次和生育的机会成本,能够较为明显的反映两种群体之间的选择差异。

(二)描述性统计分析

表1 变量的描述性统计

对赋值后的变量进行描述性统计分析,如表1 所示。 选取的女性样本中具有二孩生育意愿的平均值为0.77,表明愿意生育2 个及以上的女性占比高达77%,大多数女性还是具有生育二孩意愿的。 对工资收入统计分析结果表明,样本中女性平均工资水平远低于当年度社会平均工资水平56360①数据来源:http:/ /data.stats.gov.cn/easyquery.htm? cn=C01.,研究认为其中原因主要有两个:一是CGSS 数据调查几乎很少涉及社会中高收入阶层,由于存在收入分配差距较大的社会现象,导致很多收入偏低的人群“被平均化”;二是存在性别工资差异,研究表明女性平均工资水平是低于男性的,所以也存在女性整体工资水平“被平均化”现象。

为了能更好地反映女性群体之间生育二孩意愿的差异,根据社会平均工资收入水平将样本划分为两个收入阶层,由统计结果得:高于社会平均收入的女性人数占总样本的14%,由此得到收入较高的人数较少。 在对政府是否应该干预生育调查中的结果表明,赞同政府干预生育的达到63%,占很大一部分。 说明大多数女性希望政府能够通过制定一些政策来保障生育权益和降低养育成本。 不论是生育的工资惩罚现象,还是高昂的养育支出,都显著降低了女性的二孩生育意愿。 如果政府能实施完善的家庭政策,主要包括两种类型:育婴假和儿童照顾补贴或托育服务,旨在协调女性工作和照顾孩子的职责,降低可能因生育存在的机会成本和缓解经济压力,那么人口生育率的问题一定会得到改善。 其他个人特征和家庭特征变量如表2 所示。

(三)实证结果和分析

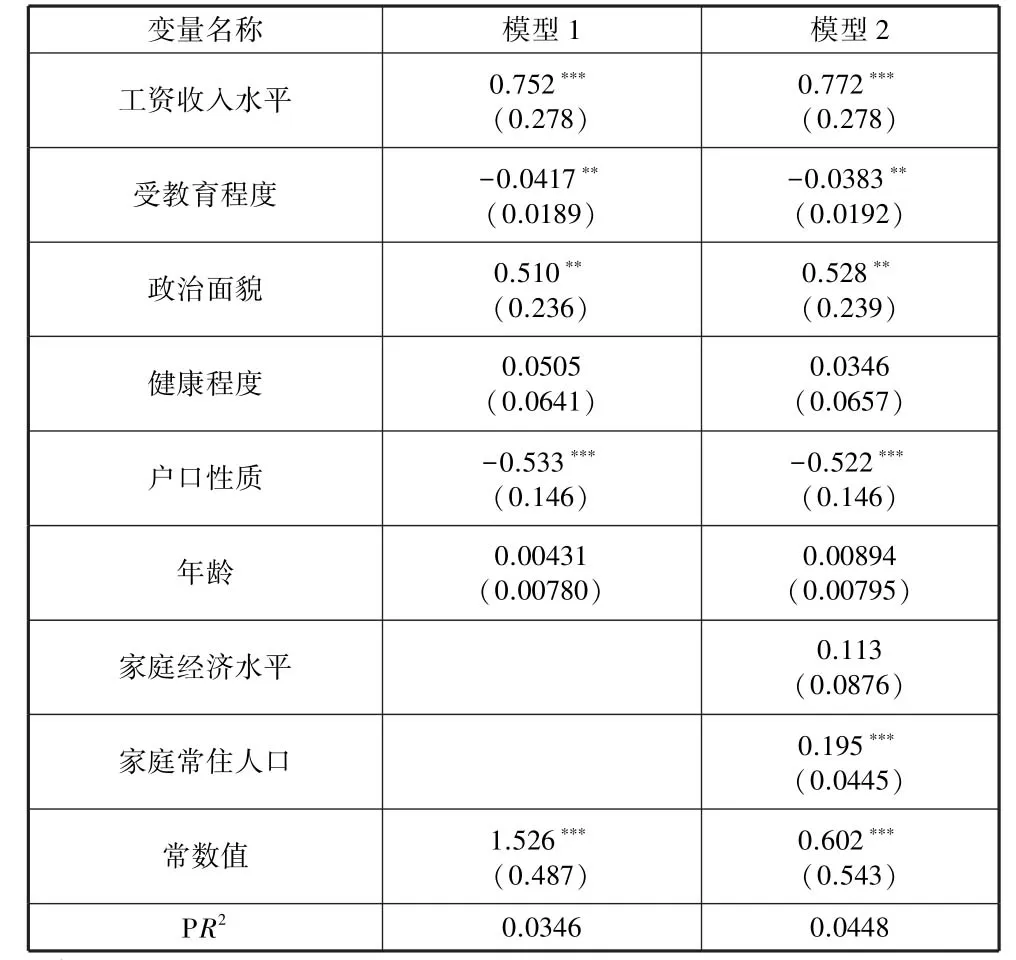

在计量分析中,当被解释变量为二元变量,我们用Logit模型研究工资收入对生育二孩意愿的影响。 被解释变量为二孩生育意愿,数据处理时赋值为“0”和“1”,分别表示不愿意生二孩和愿意生二孩。 基本回归结果如表2。

表2 基本回归结果

从表2 模型1 中可以看到在控制了个人特征变量后,通过计算得到高收入水平女性群体的生育二孩意愿是低收入群体的2.12 倍(即高出112%),且在1%的水平下显著。 实证结果表明在对收入分层的情况下,显然高收入女性群体会有更强的生育意愿,因为高收入阶层往往能够负担得起子女的抚养费用和教育费用等,而且根据研究表明,经济成本是目前考虑生育二孩最主要的因素。 而对于低收入群体来说,子女的教育和养育成本太高,以自己目前的经济状况无法提供好的教育和生活质量,所以往往不会有生育二孩的意愿。然而随着女性人均工资水平的不断提高,生活质量的改善,并没有带来生育率的显著提高,反而逐年降低。 其原因主要可能有两个,一是因为即便高收入女性群体具有较强的生育意愿,但却没有生育行为。 鉴于生育的经济成本还包括一部分间接成本,即女性的机会成本。 这部分成本随着社会经济发展,女性劳动参与率的提高而不断增加,甚至机会成本已经超过了付出的直接成本。 女性的受教育程度的回归系数为负数,表明受教育程度越高的女性更加追求生活质量和自我价值的实现,考虑到生育二孩甚至是多孩会对自身工作能力和地位的提升影响较大,女性往往不愿意做出牺牲。 这部分隐藏的机会成本成了从生育意愿到生育行为的巨大阻碍,逐渐在考虑经济成本时成为决定性因素。 二是根据样本特征发现女性的平均工资水平显著低于社会平均工资,从而导致了高收入高生育意愿的女性群体很少,很难对整个社会的生育率产生影响。 在模型2 中加入了家庭影响生育二孩意愿的变量,实证结果显示家庭经济水平对女性考虑二孩生育意愿时并没有产生显著影响,说明家庭经济水平已经不是制约生育意愿的主要因素。 然而家庭常住人口规模却在1%的水平下产生显著影响,由此得知生活在规模较大的家庭的女性群体,一般具有较为明显的二孩生育意愿,其中的原因无外乎有两种因素,一是大家庭一起生活容易受到长辈多子多福观念的影响,二是儿童的照料以及经济压力得到缓解。 这种结论也与目前社会情况相似,家庭逐渐小型化、核心化,婴幼儿照顾问题突出,由此带来的生育率也一直下降,而在传统的大家庭社会,不论是养老还是儿童生育和照顾问题都能很好地得到家庭支持。

四、 结论与政策建议

影响二孩生育意愿的因素复杂多样,除了国家政策、文化、社会环境、经济发展等宏观因素以外,女性自身的个人特征也是重要的生育决策因素。 在后人口转变时期和后工业化时代,更应当重视从女性的视角研究生育现象。 实证结果正好支持从生育成本视角上理解当前低生育水平的原因,换句话说,家庭生活成本的增加和再生育成本的加大共同导致了女性生育水平的降低,二者的影响在现阶段的生育环境下是同时存在的、互相加强的。 诚然,任何生育抉择的产生都是一个家庭中所有成员和诸多因素作用的结果,但家庭结构的改变使得传统的观念和养育子女的方式也发生翻天覆地的变化,正如实证结果所显示的家庭常住人口数量对二孩生育意愿会有显著的正向影响,如今核心家庭模式已经成为各国家庭的主要模式,这也成为影响生育意愿的一个重要阻碍因素。 全面二孩政策之所以遇冷的主要原因就在于没有考虑到女性在生育中面临的困境,忽略了女性在生育前后所遭受的经济损失和巨大的社会压力。 尽管目前很多研究表明男性比以往更多分担了家庭照料活动,但对于生育及养育子女而言,女性投入的时间远远高于男性依然是不争的事实。针对研究结论,提出以下相关政策建议。

(一)推进就业立法,消除性别工资差异现象,提高女性工资收入水平

在我国法律中,《就业促进法》《妇女权益保障法》均明确提出:“用人单位不得以性别为由拒绝录用妇女,或者提高对妇女的录用标准。”企业在追求利润最大化时,会出现不同程度的薪酬性别歧视现象,导致女性的社会平均工资水平低于男性。 政府应该强调企业的社会责任,对用人单位的用人自主权进行监督,保证机会平等,保障女性就业竞争力,使女性的收入权益得到公正对待。 同时应该建立评估机制,专门负责评估各个企业是否存在性别差异对待和社会责任履行情况,对表现良好的企业给予一定的税收优惠,大力宣传保障女性权益和增加社会贡献的新时代经营理念。

(二)完善新个人所得税制度的实施

2018 年10月1 日起实施最新起征点和税率,个税起征点调至每月5000 元。 在扣除基本减除费用标准和“五险一金”等专项扣除外,还增加了专项附加扣除项目,包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等五项支出,越来越关注民生。 对于二孩家庭来说,还可以通过税收返还或提高个人税收起征点等经济激励政策,鼓励生育行为,如可以针对生育二孩的女性在一定时期内进行个税减免,减少直接生育成本,增加收入。

(三)建立生育保障制度,减轻生育二孩压力

女性就业受到歧视的重要原因之一在于生育,生育会使得女性群体暂离劳动力市场从而产生消极影响,且这种消极影响会随着生育数量增加而不断增大。 保障女性权益首先政府应当补偿这些不利因素带来的负面影响,如实施家庭政策:育婴假和儿童照顾补贴,减轻经济压力。 国际经验表明,在慷慨提供儿童照顾设施和产假的北欧国家,生育率较高,而在南欧国家,这些安排没有那么完善,生育率较低。 国家的保障政策尤为重要,目前国内很多研究者呼吁建立社会托育服务制度,引起了强烈的社会共鸣。 制定一套完善的照顾制度用来保障生育意愿的实现和婴幼儿的抚养问题,变得尤为关切。

就目前而言,要想促进全面二孩政策的落实,达到国家人口政策预期目标,还需要从国家层面来实现社会政策保障生育、家庭政策引导生育、经济激励政策鼓励生育等目标,消除再生育的不利影响,解决生育成本问题和养育经济压力,从而破解全面二孩政策效果不显著的困境。