斗栱名称规律及斗口模数制度阐释

2020-08-04李世民邱冬妮马波邱坚

李世民 邱冬妮 马波 邱坚

摘要:指出了斗栱是中国古代木结构建筑的重要标志,是集古人智慧与建筑审美发展于一身的整体。唐宋至明清斗栱的名称随形态及作用的改变而发生着变化。对宋式斗栱和清式斗栱命名规律作出解释。后人总结出宋式斗栱以铺作数命名,数字上有奇数有偶数。清式斗栱以出踩数命名,命名数字全部是奇数,有种解释,一是古人认为奇数为阳,偶数为阴,二是在中国古建筑中强调中心对称,但古人最初命名规律是从仿生观念而来。指林寺大殿用材三等,木构件尺寸中存在着斗口制度,斗口的大小是清代的两倍。

关键词:斗栱;命名规律;仿生;指林寺;斗口制

中图分类号:TU238 文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2020)03-0211-06

1 引言

木结构建筑是木文化的一个分支,而斗栱是古代官式木结构的重要标志,早期斗栱与大木并无明确分工,唐宋至元阶段逐步分工,明清时期实现了彻底分工,形成独立的组成部分。斗栱早期以结构作用为主,少有装饰功能。后期仍为结构构件,但突出了装饰作用。斗栱具有优美的结构造型,看似很复杂,拆开之后实则为榫卯很簡单,但其命名蕴含着丰富的哲学思想及仿生理念。云南省建水县指林寺大殿为国家重点文物保护单位,建于元代元贞年间,宋式做法的木结构建筑,上下檐有着繁复的斗栱,对材分制与斗口制的研究提供确实的资料。在古建筑中特别是在官式建筑中都有斗栱,在民居建筑中无斗栱的存在,可见斗栱象征着建筑的等级和主人地位的高低[2]。随着时代的发展唐宋至明清,特别是宋代和清代斗栱其名称及结构部件名称存在着巨大的差异[3]。宋代斗栱名称以铺作数命名,清代斗栱以出踩数命名。斗栱名称中的仿生词及数字是否遵循着一定的逻辑规律,是否体现着古人的哲学思想值得探究。解析斗栱的命名规律及斗口的模数制度将会对中国古代建筑营造方式有更深刻的认识,对先人的思想有更丰富的理解。

2 斗栱的概述

斗栱是中国古建筑榫卯结构发展的杰出产物,同时也是东方建筑与西方建筑的重要分界线。斗栱名称由来其一,在《营造法式》中称为铺作[4],而后在清工部《工程做法》中称为斗科[5],后统称为斗栱。其二,斗栱是斗与棋复合的名词,斗与拱是分开的,因在整体结构中以斗和棋两个部件为主才称为斗栱。古语有云:“析梧复叠,势合形离”,其意思就是斗栱组织结构特征为“斗”上托“拱”、“棋”上垫“斗”地重复着,一层复合一层向上叠垛的扩展挑出结构[6],如图1所示。斗栱在中国传统建筑中不仅是尺度衡量标准而且是封建社会中森严等级制度的象征,经常用在较高级的官式建筑和皇家建筑中,一般民居建筑中不允许使用斗栱。出跳数越多斗栱越繁复,建筑的等级越高象征着主人的身份越尊贵。在唐宋时期斗栱是建筑物的承重结构,之后到明清时期斗棋的承重作用在削弱,增加了在建筑物中的装饰作用,在明清时期斗栱大多是体量小、昂伸的很长的复杂结构[7]。斗栱各部件的名称从唐宋时期到明清时期也在发生着改变,如表1。斗栱的演变定型,是中国木结构建筑体系的发展的重要标志。

3 斗栱命名规律

斗栱的名称体现了当时的文化生活,工匠技术,审美价值,任何一朵繁复的斗栱名称从仿生观念到在后人总结出的数字规律中可见其蕴含着丰富的哲学思想。在斗栱发展的进程中以宋式斗栱和清式斗栱区别最为明显,两代斗栱的命名规律对比如表2。

3.1 宋式斗栱

宋式斗栱一种命名规律是对每朵斗栱称呼为“几铺作斗栱”以铺作数量命名,另一种命名规律为“几抄几昂斗栱”以抄和昂数量命名。宋代的铺作,其来源与人们的生活息息相关。所谓“铺”,即将被子、褥子一层层叠加,加一层及多一铺,几层即几“铺”。“几铺作”即由几层构件叠加起来的做法,即“作”或“构造部分”[8]。这是宋代斗栱成为铺作的生活源泉,实践源泉。在一攒斗栱中,最底层的护斗算作是第一层,宋代称为一铺作,在斗上每增加一层拱构件算作是增加一层即增加一铺作。《营造法式》中就有“出一跳称为四铺作”、“出两跳称为五铺作”之说。只要是从底层斗口内出一拱或一昂,都称之为“出一跳”,这里的斗可以是护斗、散斗、交互斗,一般最多出五跳。在宋代斗栱里华棋也叫抄。斗栱出跳数、铺作数及名称如图2、图3、图4、图5。

命名规律,仿生“铺”命名。后人为了方便称呼与理解总结出N=X+3。N:总“铺”作数;X:出跳数;3:常数项,分别为“护斗、耍头、衬枋头”三层或“铺”作数。

3.2 清式斗栱

清式斗栱中一种命名规律对每攒斗栱称呼为“几踩斗栱”以出踩数量命名,这也是最常采用的命名方式,另一种称呼为“几翘几昂斗栱”以翘和昂的数量来命名。翘在宋式斗栱中称为华棋,多一个翘或昂就是再出一跳。明清时期斗栱以“踩”命名,同样出自仿生理念。宋代称“跳”清代称“踩”都是以人走路的动作命名。清代斗栱进一步模式化、规范化,它完成了从唐宋到明清的过渡,斗栱的数量更具有规律性,凭进深方向“拱”的数量更易于分辨斗栱型制的不同,所以从“铺作”转化为“踩”数也就成为必然。“踩”是人走路时的动作,脚跟落地谓之“踩”。作为斗栱挑出数目,有一行棋子即一个脚印谓一踩。正心的坐斗上有一行棋子是一踩,而向里外又各出一踩,则合称为“三踩”,这就是三踩斗栱,也是最小的斗栱。正心坐斗是一踩,而向里外各出两踩,则合称为“五踩”,称为五踩斗栱。以这样的关系类推,出踩数就可达到九踩,甚至更多为十一踩。

命名规律,仿生“踩”命名,为了方便理解就把出跳跟出踩联系在一起,在形制上也能解释清楚,出跳上必有拱子,中心坐斗上也必有栱子,后人为了方便记忆总结得出N=X*2+1。N:斗栱组合的总“踩”数;X:斗拱组合的总“跳”数;1:常数项,为“坐斗”。

3.3 宋、清式斗栱名称统一规范

在解析命名斗栱的时候,参照的面不同,斗栱的出跳数会不一样,正面出跳数为三跳,侧面上可能会出现出四跳,在判断斗栱出跳数的时候以侧面出跳数为准,侧面出跳数必会大于或等于正面出跳数。六铺作及以下的斗栱,正面和侧面出跳数一样,都关于坐斗中轴对称。六铺作以上的斗栱,外檐为了追求更多的出跳数来挑檐,昂数增多及增长,而内檐的空间受到限制,则会有外檐的出跳数多于内檐的出跳数。有时为了平衡内檐出跳数也会多于外檐出跳数,这样内外檐出跳数不等的斗栱,以出跳数最多一侧来计算该斗栱的出跳数。内檐出三跳,外檐出四跳斗栱以出四跳为该斗栱的出跳数,根据出一跳增加一层的宋代命名规律该斗栱称为七铺作斗栱,根据最多出跳数清代命名规律该斗栱称为九踩斗栱。

4 解析仿生命名

古人认为:建筑是有生命的,使用的材料不仅有木材,还包括土(中国称建筑为“土木工程”),其组合方式也有生命。如柱与地基不生根,可以移动,如人之站在地上;节点凭榫卯结合,如人之骨骼关节;木构可重复利用,即生命可以延续。因此,古人建造房屋也有许多仿生观念。如“步”、“举”(如人上台阶,即向前行,又向上抬脚)构成屋顶;“翼角”如鸟之展翅,构成飞檐翘角。斗拱中“铺”、“踩”则为仿生、拟人的内容。

从后人总结出的宋式斗栱与清式斗栱命名规律可以得出,宋式斗栱名称铺作数中数字四为最小基数,按自然数逐渐递增,而清式斗栱名称出踩数中数字三为最小基数,且出踩数中所有数字都是奇数,构成以首项为3,公差为2的等差数列。宋式斗栱是以纵向来命名,其铺作数也就自然序数增长,数字上就有奇数也有偶数,而清式斗栱以横向命名根据中轴对称,其出踩数只能为奇数。这样奇数命名规律恰巧与古人的奇为阳,偶为阴[9],强调“中轴”对称[10]思想吻合。

5 斗口模数制度

古代建筑中有着模數制度,建筑等级越高模数制度执行越严格。宋代《营造法式》称为材分制,材分八等,清代《工程做法则例》称为斗口制,材分十一等仁,‘]。在有斗栱的建筑中都是以斗口为基准,只要确定了斗口的尺寸即确定等材就可以确定相应的斗栱各部件尺寸、柱径、柱距、梁架高厚等。材等尺寸如表3。

指林寺大殿上下檐斗栱属于宋式营造,斗栱各部件尺寸与清代营造成倍数关系,梁、柱、面阔的尺寸与斗口也是成线性关系。

5.1 斗栱中的斗口制

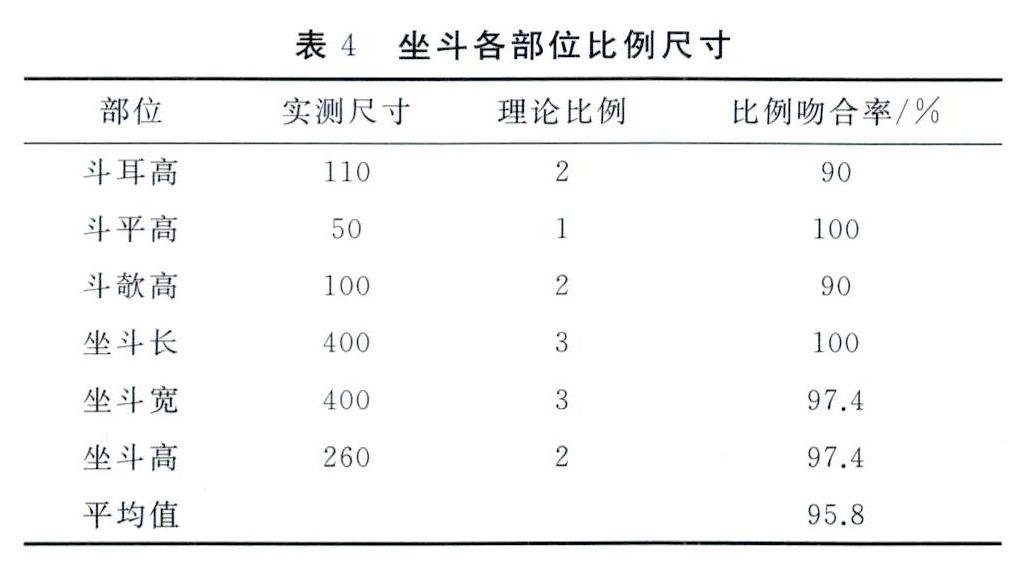

斗栱的模数制度中以坐斗的斗口宽为基本模数,参考梁思成全集第六卷的清式营造则例各件权衡尺寸表[12]。为了验证指林寺斗栱是否符合斗口制度提出比例吻合率和斗口吻合率。在涉及到比例的构件中使用比例吻合率,涉及到斗口数量的尺寸中使用斗口吻合率。考虑到当时斗栱部件的制作都是由人工操作,有一定的误差,规定误差为15%。根据清代的斗口模数制,坐斗中长,宽,高=3:3:2。斗耳高,斗平高,斗欹高=2,1,2e根据实测坐斗长400mm,宽400mm,高260mm,长与宽比1与1,比例吻合率100%。宽高比1.54与1.5,比例吻合率97.4%;斗耳高110mm,斗平高50mm,斗欹高100mm,斗耳高比斗平高2.2与2,比例吻合率90%;斗平高与斗欹高比0.5与0.5,比例吻合率100%,如表4。上下檐斗栱构件的尺寸图6、7,表5、6。

根据图表数据分析得出坐斗的各个部位尺寸比例平均吻合率为95.8%,符合宋代清代做法。上下檐斗栱构件实测尺寸平均斗口吻合率达到85.79%,可以得出单攒斗栱构件的尺寸斗口制度与清代的斗口制度基本吻合。

5.2 大木作斗口制度

清代做法中规定明间面阔七攒斗栱即为77斗口、次间面阔六攒即为66斗口、梢间五攒斗栱即为55斗口。明间面阔比次间面阔多一攒斗栱,次间面阔比梢间面阔多一攒斗栱依次减少。在指林寺大殿除斗栱外的其他大木作构件尺寸与清代的斗口制度吻合率只有46%。造成这种低斗口吻合率的原因是指林寺大殿建于元代,大木作法为宋式做法。宋代做法中斗栱的尺寸比较大,檐柱径约为3斗口,而清代檐柱径6斗口;明间面阔三攒斗栱,而清代七攒斗栱。从斗口制可以断定此座建筑不是建于明清时期。指林寺大殿斗栱的大小约清代的2倍。斗口若缩小2倍,大殿大木作构件及面阔尺寸斗口吻合率为92.02%,在规定的误差允许范围内符合斗口制度。明间面阔3攒斗栱次间面阔2攒斗栱符合面阔尺寸依次减少一攒斗栱规律。指林寺大殿大木作尺寸如图8、表7。

6 结语

名字代表着身份,斗栱作为古建筑的标志,交错繁复的榫卯结构蕴含着丰富的古人思想和中国传统文化。斗栱材料最初为木材,其自带生命,名称上也采用着仿生的理念。而后人总结出来的数字规律恰巧也体现着古人“奇数为阳,偶数为阴”天人合一的哲学思想及古人在建筑中对“中轴对称”的运用与强调。指林寺大殿斗栱的做法及斗栱比例关系符合宋代、清代营造法则,斗口约是清代的两倍。缩小两倍的斗口,指林寺大殿大木作尺寸符合斗口制度。一攒斗栱它的名称、结构、斗口制度、使用情况等记录了时代的痕迹、先人的风俗人情、审美价值。对斗栱命名规律及斗口模数制度的研究更重要的是对中国传统文化的理解,对古建仿生观念的尊重,对古建模数制度的尊重。指导现代仿古建筑中名称以及建造的规范。

参考文献:

[1]孙志青.斗栱的演变及在现代建筑中的发展应用[J].四川建材,2017,43(11):62~64.

[2]张魁.中国古代建筑中斗栱的符号意义[J].文教资料,2016(23):69~72.

[3]王强,张金威.唐宋斗栱设计研究[J].艺术百家,2015(2):165~170.

[4]韩一城.斗栱的结构、起源、与《营造法式》——“铺作”与“跳、铺之作”辨析[J],古建园林技术2000(1):14~17

[5]梁思成.清工部《工程做法则例》[M].北京:清华大学出版社,2006.8

[6]尹悦.桁梧复叠势合形离一宋代斗栱的设计研究[D].镇江:江苏大学,2010.

[7]潘谷西,何建中.《营造法式》解读[M]南京:东南大学出版社,2005.

[8]马炳坚.铺作·出跳·科科及其它——《营造法式》学习扎记[J].古建园林技术,2000(2).

[9]小易.中华经典研读之《易经·系辞》四十五[J].科技智囊,2009(9):69.

[10]唐健武,陈飞虎.浅论中国传统建筑中轴对称的变通[J].大众文艺,2016(17).

[11]王璞子.工程做法注释[M].北京:中国建筑工业出版社,1995.

[12]梁思成.梁思成全集.第六卷[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

收稿日期;2020-02-13

作者简介:李世民(1994-),男,白族,硕士研究生,研究方向为木结构建筑维护。

通讯作者:邱坚(1965-),男,教授,博士,主要从事木材科学与技术及林产化工方面的教学与研究工作。