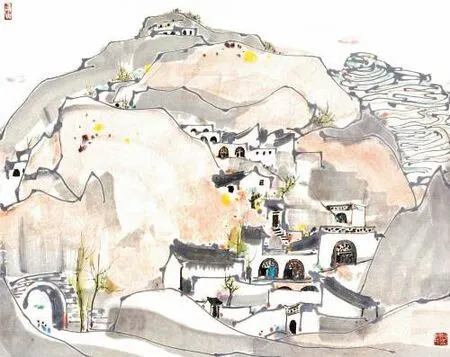

窑洞之花:地下四合院

2020-08-04谢其章

文|谢其章

一直对于各地具有特色的民居房院有兴趣,当然最先关注的是自己住了六十来年的北京,北京的四合院天下闻名,关于四合院的图书可没断了买。一度对于福建土楼非常好奇,这方面的书和画册也没少买。出生在上海的我,对上海亭子间和里弄别有一种亲切之感。这辈子住过的各式各样民居不算少,上海亭子间,北京四合院,内蒙的蒙古包,江南的房子。还有两种房子想住却一直没有机会去住,一个是福建的土楼,另一个是西北窑洞。

这些年对于窑洞,我进行了较为深入的“研究”,离开了过去纯粹观赏性的读书读画册。在“研究”窑洞之前,对于四合院与胡同,亭子间与里弄,我也有过较深层次的“研究”。所谓“研究”,并非实地去勘察,实地去拍照,实际地写论文,而只是将同一类民居建筑图书,消遣怀旧的也好,旅行指南的也好,专业研究的更好,尽可能多地购读,据此得出自己的“读书札记”来。得益于如今的图书制作越来越精良,真正地图文并茂,使得我的民居“研究”分外轻松愉快。

关于窑洞的书册,我认为这几本是“研究”必备的,《窑洞民居》(中国传统民居系列图册)、《窑洞民居》(中国传统聚落与民居研究系列第一辑)、《西北民居》(中国民居建筑丛书》、《高原民居:陕北窑洞文化考察》。两本同名的《窑洞民居》,各有所长,前者是一本专业书而非赏玩性质的图册,称之为建筑专业的教材课本也没有什么不可以。比如这几节“中国黄土的分布”“黄土的形成”“黄土的地质划分”“黄土高原地貌特征与窑洞民居”,窑洞爱好者没必要知道这么深的知识。后者胜在彩色实景照片,甚至有航拍的照片,真是让我这个“地下四合院”铁粉,大呼过瘾!

窑洞分多种形式,常见的是靠崖式、独立式、下沉式等。我最喜欢“下沉式”窑洞,这种窑洞自成一座独门独院,因此得了个美誉“地下四合院”,这是建筑师们的称呼,而民间叫法则很通俗朴实,河南称“天井院”、甘肃称“洞子院”、山西称“地阴院”或“地坑院”,陕西渭北称“地顷窑庄”。当地有个顺口溜来形容成片的“地下四合院”:“进村不见村,平地起炊烟,只闻鸡犬声,入院一片天。”别出新裁的下沉式窑洞院落,显示的是中国农民的聪明才智,因地制宜,充分利用天然资源,用“绿色建筑”来比喻也是恰当的。从古到今,勤劳的农民依靠土地解决了温饱,又依靠土地解决了遮风避雨的居室。朴实无华的窑洞建筑,对应于现代社会某些暴殄珍物徒有其表的建筑,返璞归真的该是后者吧。

在河南、山西、陕西、甘肃一些地方,如果没有山坡和崖壁可利用挖窑,当地农民便巧妙地利用黄土“直立边坡的稳定性”就地往下挖一个长方形或方形的地坑,形成四壁闭合的一个院子,然后再向四壁挖窑洞,挖几孔窑你自己定,长则四五年,短则二三年,一座地下四合院便建(挖)成了。说到黄土直立边坡的稳定性,我有个亲身体会,插队在内蒙农村的时候,院墙的建造也是利用了这种稳定性,先挖沟,将沟土往一侧堆,边堆边用铁锨拍实,沟壁是垂直90 度,挖出的土拍成墙,墙拍到80 度。挖沟是体力活,拍墙是技术活,巧手拍的土墙简直是艺术品。话说回到地下四合院,也有精品和凑合事之区分,这种差异,一来是经济实力有高有低,二来是生活的精气神有高有低。

挖建一座地下四合院的土方量,要达到1500 至2000 立方米,其中院子的土方量约占一半,窑洞的土方量约占一半。自家挖的话时间就拉得长久,雇人挖的话就得花钱,取决于你家的经济能力。书里举了几个实例,其中这个例子有实际的钱数:洛阳塚头村生产大队小学老师刘学师自己设计自己营造的一座下沉式窑院。1969 年建成,总建筑面积151 平米,已挖建好六孔窑,主窑二孔,储藏室两孔,厨房一孔,牛舍一孔,还有三孔窑预留了位置待挖。刘老师一共花了多少钱呢,2400 元,平米造价约合16 元。如果2400 元在地面上建造平房院落的话,只够盖个50 平米紧紧缩缩的房院。另外须了解1969 年的2400 元是个什么概念,还是拿我插队的经历来说吧,1969 年全年我总共挣了约2200 个工分,分值(10 个工分)1 块钱,一年劳动下来收入约220 块钱。分值1 块算很不错了,更多的农村分值仅几毛钱甚至几分钱再甚至倒欠生产队。

再现“庭院深深深几许”的地下四合院精品的有塚头村的陈宅和郑宅。陈宅的院子分成东西院,共有窑洞十七孔,院四壁的窑脸均用砖砌,砖工精细。院子有两个出入口道,一个通向院外的水井,另一个出入口旁原来还建有堡垒,若逢兵慌马乱年头可守可退。从这几个方面考量,陈宅是个富足的大户人家。郑宅院落用厨房、门楼、土墙划分成三个小庭院,这个高招打破了一般地下四合院“一览无余”的单调乏味。农民们无师自通地实践着建筑学的理念。郑宅更奇特的地方是窑院入口旁边那棵几百年的古槐,在地下五六米的窑院仰望古树,美醉!

地下四合院美则美矣,可是有几个弊端却难以回避也难以解决,一个是厕所,一个是通风。厕所问题是农村的普遍难题,地坑院更甚。通风说的是窑洞,窑洞只有一面进风,只有那种作为隔墙的窑洞,才有可能两边挖通,使空气流动起来。通常所说窑洞的优点“冬暖夏凉”,这句话是相对的,对于深入地下六七米的窑院,日照和通风均不能与地上窑洞一概而论。说来说去,是个生活习惯的问题,打小住窑洞和冷不丁住一两天窑洞不会是同一感觉。下沉式窑洞难以改变的弊端,使得越来越多的住户舍弃地下窑洞而在地面上盖砖瓦房院,“弃窑盖房”,换一种活法。也有一些老人面对生于斯养于斯的地下窑洞恋恋不舍,采取了双向选择,很有诗意啊:“寺院村一队17 号窑院,现住一位老人,老人的地下窑院上边盖有两座砖瓦房,老人晚上住在地上的砖瓦房,中午在地下窑洞午休。”这样的生活方式,感觉像是一种廉价而安稳的田园牧歌。

作为历史悠久的窑洞建筑,尤其是地下窑院,由于年久失修和现代生活方式的冲击,日渐衰败,多数已成为杂草丛生的废坑。要不要拯救“地下四合院”,如何拯救它,读了这几本书后不免也和建筑师们一起纠结起来。也许,过不了多久,“地下四合院”实物,就像北京的胡同一样,只有靠照片图册和实地测绘的资料来告诉后代的人们,祖辈们的生存智慧是那么丰富。其实我多虑了,建筑师早已经行动了,利用新科技新材料新思路等多种手段,来改善窑洞采光通风、渗水潮湿等诸多弊端,延长窑洞的使用寿命。不是已经有许多改造后的窑院做了农家院来招待游客了么。相信大自然的伟力吧,千万年形成的黄土地质层,还会长久地呵护着窑洞;呵护着窑洞之花,地下四合院。