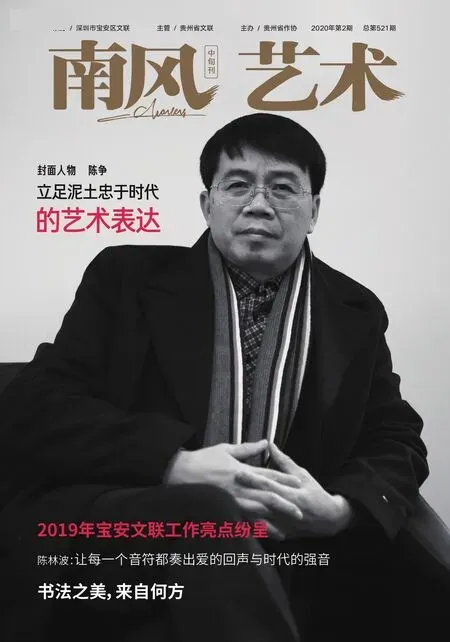

书法之美,来自何方

2020-08-04张国权

文/张国权

书法是中国人特有的线条艺术。它凭着一支毛笔,在宣纸上挥舞,就能将大千世界的美学元素淋漓尽致地表现出来,并将这些抽象的美学概念赋予他们全新的生命符号,让人们从更深刻、更广泛、更高远的背景上去欣赏、去体验、去感悟,从而获得不可言状,但又思绪万千的愉悦效果。

一幅好的书画作品,就是一幅艺术的百美图。它伴随着作品的内容、作者的领悟,通过书法的表现形态,再传递给观众更多、更深、更美、更广泛的艺术信息,帮助观众共同感受书画的构图美、音乐的旋律美、舞蹈的曲线美、运动的力度美。甚至还可以抽象出高山的险峻、流泉的飞扬、枯藤的沧桑、新芽的茁壮……

书法的多元美学元素,已经呈现给社会,呈现给人类,呈现给历史,并且为大家所认识。但它的根源来自哪里?

一、书法之美,来自自然

亚里士多德曾经说过,世界上任何伟大的艺术,都是对自然和社会的模仿。中国文字主要是象形字,当然是对大自然的模仿。

书法线条的形态美是对大自然千姿百态现实的基本模仿

书法是精妙的线条艺术。毛笔在宣纸上表现出来的精妙线条,是一幅作品经久耐看,反复品味的重要因素。姜夔在《续书谱》中说:“古人遗墨,得其一点一画,皆昭然绝异者,以其用笔之精妙也。”古人用笔书写出来的线条,它们的形态,万点异类,没有相同,这些不同形态都显示出各自不同的美感,圆笔的婉媚,方笔的雄强,藏锋的含蓄,露锋的霸气等等。这些不同的线条之所以具有美感,富有生命力,就是因为它们都是对大自然千姿百态现实模仿的结果。

在学习书法的过程中,为了体验书法线条的形态美感,许多前辈都曾到深山老林里去观赏那些古树枯藤,细看岁月是如何在它们的身上刻下那些沧桑的印记,品读风雨给它们的年轮,如何镀上了斑剥的烙痕。也曾到那些高岩险道上去聆听流泉飞瀑,感悟那从天而降的瀑布在山谷中发出的阵阵振耳欲聋的巨大回声,体验那在谷底淙淙流淌的小溪清冽婉转的浅唱低吟,从中,感受到了大自然的美妙神奇,感受到了大自然的生动景象和形态美感。

书法线条的韵律美,是对大自然抑扬顿挫节奏的曲折反映

书法线条的韵律美,它是和大自然的动态相契合的,是对自然界事物动态的艺术表达和反映。如舒展的流云,摇曳的垂柳,长空中盘旋搏击的雄鹰,大地上曲折奔腾的江河等等,也都能与书法线条中的意趣神情达到统一。从而使静止在纸上的字形变得神采飞扬,生机勃勃。特别是当一个书法家运用轻重徐疾的不同节奏来抒发意境时,其作品就势必产生一种动态的美,使观赏者神思遐驰,产生感悟上的共鸣,从而把日常对大自然抑扬顿挫节奏的积累瞬间高度抽象出来,成为一种美学感悟,并把这种感悟传递给读者。在不同的韵律变化中,线条的墨韵生动变化,浓淡相间,燥润相杂,虚实相生,疏密相扶,使整幅作品变得虎虎有生气。

书法线条的力度美,是对大自然朝气蓬勃生命力的本质借鉴

书法艺术,无论何种风格都必须以力为后盾,“力”是一个作者在长期书法实践中功力的总积累,是笔墨技巧的综合体现,更是一幅作品评价的基本准则。梁启超先生把“力度美”作为欣赏书法的主要依据。可见“笔力”的重要程度。历代许多书法家都是以笔力著称的。刚劲之力,如铁画银钩,坚挺不折;柔和之力,绵里藏针,婀娜凝练。尽管表现的形态不同,风格各异,但都共同体现出具有作品共性的“力度美”。南朝著名的书法评论家王僧虔说:“古今既异,无以辨其优劣,惟见笔力惊绝耳。”富有力感的作品,其所以美,正是由于它能使观赏者感悟到大自然永恒蓬勃的生命力,通过这凝固而不静止的字形领略到了生命的本质的运动,感受了书法作品和大自然高度完美的契合所传递的内心萌动的坚实力量。

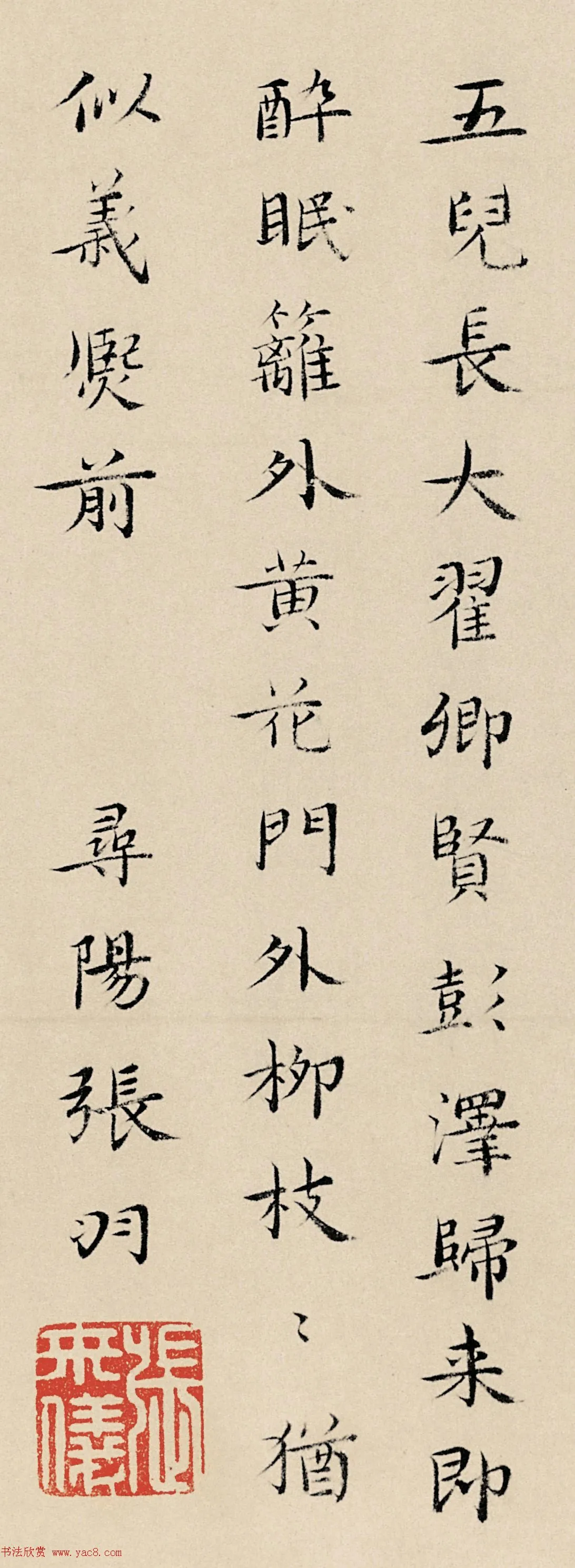

明初才子张羽楷书七言诗墨迹欣赏,来源于赵大年陶潜赏菊图卷后跋,台北故宫博物院藏。

二、书法之美,来自生活

在长期的社会生活中,人们把生活中许多美的元素,高度抽象出来,成为线条,再组合成各种各样的文化符号来表达心目中对美的事物的认识。从仓颉模仿大自然中的山川风物、鸟兽飞禽所刻写的文,再结合他在长期生活中积累的经验而形成的“字”,这样,文字的产生就揭开了人类历史的新的一页,形成了人类的文明。作为文明最重要的载体,书法就在人类对生活的感悟中实现了精神的跨越,进入到艺术的境界。因此,每个时代,人们对书法字体都有着不同的要求和审美标准,每个时代都会因生活的不同经历而留下那个时代的印记。

书法字体从“文”到“字”的象形构造,是启蒙时代人类对社会生活认知的艺术启迪

古人传说仓颉造字时的情形是:“颉首四目,通于神明,仰观奎星园曲之势,俯察龟文鸟迹之象,博采众长,合而为字。”这里所说的仓颉并不是真的有四只眼睛,而是说他象征着从猿进化到人的过程中,人类两手解放全身直立,不仅有了两只肉体的眼睛,可以观察自然之物,仰观天文,俯察地理。而且由于进化而产生了思想意识,有了精神的眼睛,能够透视万物贯通天地,全面综合地把握世界。尽管处于人类的启蒙时代,文字的出现却是人类灵界的产物,是人类认识社会和自然的本元形式。仓颉造字的智慧、方法、理念,开拓了那个远古时代艺术元素的思维,给人类社会生活的各个方面都提供了示范性的意义,虽然它表现的是抽象的线条形式,但又具有了一定形象的唯美性,它从一定时代人们的社会生活中提炼出来的抽象框架,可以表现那个时代的特指事物,使人类具有无限想象的空间,并成为人们开发意识,创新事物的巨大舞台。这些凝聚着远古时代人们异想天开的思维符号,标志着那个遥远而蒙昧的时代,人们的灵魂在超越时空,超越自我后寻找到的一种天庭的默契,反映人们对自身本元认识的一种高度抽象的心灵感悟,并在精彩的社会生活演绎中,观照出人类艺术的启源和深深地刻下那个时代的鲜明烙印。

书法字体从甲骨文到篆隶楷行草的多体确立,是制度时代人们在社会生活中艺术探索的理性展示

书法字体从单纯描摹事物的甲骨文到篆隶楷行草的多体变异,是随着社会生活的发展变化而不断发展变化的。社会制度的变革使人们的社会生活不断地发生革命性的变化。根据不同时期的社会生活要求,书法的字体也不断地向多元方向发展。翻阅历史的轨迹,我们可看到人类从原始时代到夏商周进入奴隶社会之后,甲骨文字也在向钟鼎文、大篆等方面转化,到秦封建王朝实行车同轨,书同文后,文字进入小篆时期。文字到汉代则进入汉隶时代。至于晋唐时期,则兴起了楷行草,风格多样,全面变异,并取得了积极的成果,使汉字书法在多元的艺术探索中得到了最充分的释放和展示。

人们在总结几千年汉字书法时,常常这样概括“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,明清尚情”。因为书法是人们表情达意的工具,也是流淌人们生活阅历、艺术情趣,审美倾向和精神信仰的文化符号。这种文化符号所展示出来的是对社会生活的认识和感悟,对时空的守望和憧憬,是流淌在纸上的一种心灵的诉说,也是一个时代中奔腾在胸中的精神力量和气度。

书法字体从固定模式到求新变异,是变革时代人们在社会生活中对艺术美学的多元追求

书法字体到唐代以后,各种书体都趋于成熟,每个书体、每个结字都有了一定的点画之间的搭配方法和特定规范的组合形式,篆隶楷行草都按各自的特点呈现了它的规律性。然而作为书法的一种艺术,仅仅依附于一种或几种僵化了的书写形式,那么这种艺术就没有生命力了。随着时代的进步,和人们社会生活的不断变化,如何才能从现实生活中打破沉寂的书坛局面,使汉字书法在日新月异的时代变革中千变万化,焕发青春,重新表现出蓬勃的生命力?这就需要在构建书体的各种元素中求新求异,变法重铸。正因为这样,在我们改革开放的时代背景下,社会生活中的新生事物层出不穷,大数据条件下的网络生活引起了翻天覆地的社会变迁,颠覆了千百年来人们对历史的认知。书法字体的传统模式,被毫不留情地全面打破,从怪书、丑书到无字天书,无奇不有,无怪不生,把个书法界搞得翻江倒海,大浪滔天。当然,美与丑,守旧与创新,传统与现代永远是辨证对立的。同时,也会因时代的变迁,因个人学识层次,所处环境等因素而出现审美差异。这是整个社会生活在书法领域的反映,是这个时代人们对书法美学的多元追求。但不管怎样,汉字书法艺术必须具备有三个基本特点:一是毛笔书写,二是规范汉字,三是艺术的追求和创新必须具有美学意义和价值。

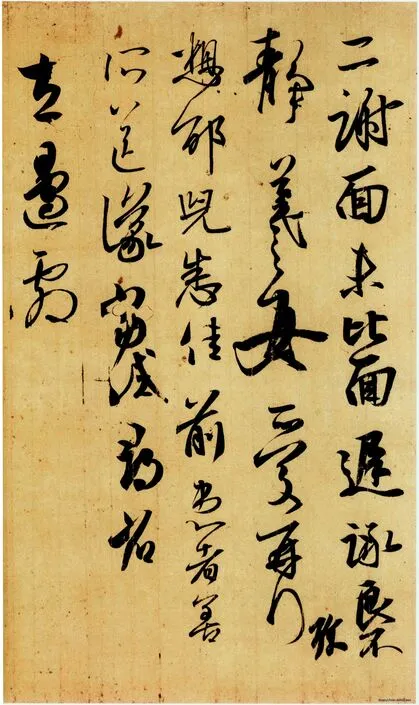

《二谢帖》,摹本,白麻纸。5行,36 字。行草书。释文:“二谢面未比面,迟诼,良不静。羲之女爱再拜,想邰儿悉佳。前患者善。所送议当试,寻省。左边剧。”

三、书法之美,来自心灵

世界上的一切艺术之美,都是心灵的感悟。书法之美也是出于线条的灵动飞扬触及心灵的敏感兴奋而激荡出来的火花。是线条借助于大自然中的草情篆意在宣纸上挥洒后表达出自己心中的韵律,呈现出人类心灵中所直接领悟到的物态天趣,使造化和心灵完美地凝合。在这里,自由潇洒的笔墨,粗犷豪放的线条,天马行空的节奏,开经自行的意趣,凌空而游的灵气,蹈光摄影,虚实相生。

书法作品的行神如空,行气如虹,是书法家心灵的自然流露。

行神如空,行气如虹,说的是书法作品的整体气势,如山呼海啸,如万马奔腾,如江河日下,如山崩地裂,在自由的天空里,无拘无束,孤蓬自振,惊沙坐飞,缠绵悱恻,超旷空灵。一往情深,深入万物的核心,既如镜中花,水中月,又如羚羊挂角,无迹可寻。正如“心经”所说:“色即是空,空即是色,色不异空,空不异色。”创造出心灵自然流露的书法境界。

我国的书法艺术,虽然是以文字为基础的造型艺术,但“型”的产生离不开“势”的烘托。兵家重形势,拳家重扑势,文章重气势,书法重笔势。一篇书法作品,如果点画之间能顾盼呼应,文字之间能逐势牵连,字行之间能递相映带,整幅作品就会显得意气相投、精神相聚,给观赏者一种笔势流易,气息贯注,神充气足的艺术感受。我国古代的许多优秀作品,有的气势雄伟,有的奔放热烈,有的纡徐沉缓,有的激昂顿挫,有的沉稳茂密,有的纵横舒展。手法虽然不同,但无不文从理顺,心手交会。

书法作品的意出自我,形铸天成,是书法家心灵的理性回归。

笪重光在《画鉴》中说:“丹青竟胜,反映山水之真容,笔墨贪奇,多选丘陵之恶境,怪癖之形易作,作之一览无余,寻常之景难工,工者频见不厌。”他在这里谈了一个新奇与平常、造作和自然的问题,极有见地。对书法作品来说,有着十分重要的借鉴意义。设想我们建设一座城市,如果只注重推平山峦,开挖河道,大厦成林,高楼密布。马路如练,纵横整齐,到处花团锦簇,林木如茵。这是一种美,是一种闪耀着人类智慧和力量光芒的美,而层林幽谷,古木荒藤,高山流水,石瘦松肥,鸡鸣茅舍,犬吠疏篱,又是一种美,是一种不假雕琢,天然质朴的美。前者工于人意,后者自主天成。有趣的是,人类文明愈向高度发展,物质生活愈是丰富,愈趋现代,人们的审美心理愈是趋向自然。

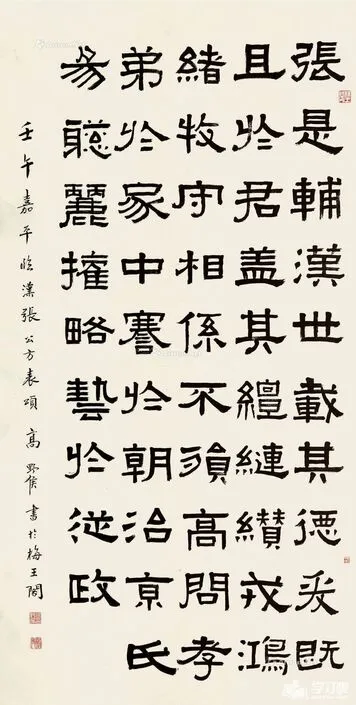

张迁碑隶书作品欣赏(局部)

因此一幅意出自我,形铸天成的书法作品,是人们一直努力追求和向往的目标,在自然纯朴之中保存真善美,是矫揉造作的书法家永远也理解不了的自然美的魅力,要像“屋漏痕”一样,在追求书法艺术的道路上,消除人力人意的痕迹,从理性上回归自然。

书法作品的天真罄露,情景交融,是书法家心灵的意境升华。

唐代大文学家韩愈在他的《送高闲上人序》里说:“张旭善草书,不治他技。喜怒窘穷,忧悲愉佚、怨恨思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。”

韩愈告诉我们,张旭的书法不但抒写自己的情感,也表现出自然界各种变动的形象。但他能表现的这些形象是通过他的情感所体会到的,是可喜可愕的。他在表达自己的情感中又同时反映出或暗示着自然界的各种形象。或借着这些形象的概括来暗示自己对这些形象的情感。这些形象在他的书法里不是事物的刻画,而是情景交融的“意境”。像一幅画,像一支歌,像一曲舞蹈,更像一群优美的建筑。所以,张旭的书法是他对各种自然景物的感悟与本人高度抽象的认知结合起来,创造出的一种心灵飞翔的强大气势,他的变化,他的灵动,是心灵的意境升华,像鬼神一样,不是一般人所能捉摸的。

黄庭坚《廉颇蔺相如传》(局部)

因而古代的许多书法家,从自然界万物的变化中汲取养料,并融汇了自身对当时的情感意识,灵性感悟,丰富成一个特有的意境,从而极大地扩展了书法艺术的表现手法。如从夜空里大小错落的星辰中,领悟到“雨夹雪”的章法,从变动无拘的夏云和奔腾不息的江水来突现出大起大落的布局等等。这种由形象思维到意象创作,经历了书家心灵中的情感升华,在造化中悟得真谛,从而获得迁想妙得的艺术效果。