工程硕士教育质量指数构建

——基于全国1 480份有效问卷的研究

2020-08-04刘润泽马永红于苗苗

刘润泽, 马永红, 于苗苗

(1.北京航空航天大学 高等教育研究院,北京 100083;2.北京科技大学 文法学院,北京 100083)

一、引言

2009年起,中国工程硕士开始实行全日制培养,并发放“双证”。经过十年发展,工程硕士成为中国专业学位教育层面的重要部分。据统计,工程硕士每年的招生规模占整体专业学位招生总规模的40%以上[1]。工程硕士专业学位教育指导委员会坚持“全面、协调、可持续”的培养原则,围绕生源质量、培养质量、就业和发展质量,推进全日制工程硕士教育质量提升[2]。文章选取2018年获得的 “全国专业学位硕士研究生教育体验调研 ”数据,聚焦24所高校全日制工程硕士,构建了工程硕士教育质量指数(MEEQI),以期为工程硕士教育质量评价及测度提供理论参考。

二、文献回顾

“教育质量”(Education Quality)在《教育大词典》中被解释为:教育水平高低和效果优劣的程度,其主要受到教育制度、教学计划、教学内容、教学方法、教学组织形式和教学过程的合理程度的影响。同时教师的素养,学生的基础以及师生参与教育活动的积极性、主动性也是影响教育质量的重要因素[3]。就工程硕士的教育质量而言,除了通识的教育质量要求外,更强调工程硕士实际工作能力,如分析问题、解决问题以及适应新领域等能力,具体表现为创造经济效益和社会效益的能力[4]。

国外对于工程硕士教育质量的研究起步较早,1932年美国工程技术鉴定委员会(ABET)就开始为工程和工程技术教育提供资格认证,1997年发布的新工程专业认证标准 “EC2000 ”提出了11条工程毕业生应具备的能力[5],其中包括知识理解和应用能力、数据分析能力、解决问题能力、认识当今问题能力等[6]。除此之外,英国工程理事会(British Engineering Council)设定的工程实践标准(ECUK)对工程实践教育能力也做了类似上述的划分。

同时,学者们从不同角度对工程硕士专业教育质量进行研究。Minna和Lillemor选取了工业研究型高校中的专业学位研究生为样本,通过访谈工业技术型导师、学术型导师以及多名学生关于“ 双导师”合作培养问题,认为双导师合作对工程院校研究生教育质量的提升具有重要作用[7]。中国国内学者更加关注工程硕士培养过程质量、毕业生满意情况。包艳华等从工程硕士教育体验满意度的视角探究了工程硕士对课程内容的前沿性、职业性和实践性的满意度,认为工程硕士“ 双师型”导师仍存在缺口[8]。张淑林等以108家全国示范性工程硕士联合培养基地的建设情况为样本,分析了中国工程硕士教育在课程建设、实践教学、师资建设等层面仍需努力[9]。李锋亮等基于不同类型工程硕士培养模式,指出工程硕士培养过程中在多个环节要注重与产业界联系,以提高毕业生就业满意度[10]。郑世良等关注工程硕士教育的工程实践能力,其将工程硕士教育包含的语义性知识、程序性知识、策略性知识分别对应工程实践能力的认知、应用、创新能力,这些能力深刻影响工程硕士教育质量[11]。

通过梳理以上文献,研究明晰了工程硕士教育质量不仅需要关注工程硕士教学、实践等培养过程,而且更加注重学生的工程实践能力的培养。文章以此为出发点,注重工程硕士能力的提升,以期建立具有鲜明特征的工程硕士教育质量指数。

三、指数构建

(一)指数内涵及特征

社会科学领域的指数研究在20世纪60年代已经兴起,最初的构想是报告或审核社会政策目标的达成情况。近年来,指数广泛应用于社会、经济领域,如欧盟发布的数字经济和社会指数(DESI),中国的空气质量指数(AQI)、道路交通运行指数(TPI)、消费价格指数(CPI)等。指数是由于所反映的事物或系统不便直接对比,因此通过各种计算方法将事物内部要素进行汇总整合以反映综合状况,著名的道琼斯股票指数(DJIA)就是通过计算平均值的方式得出的结果。指数是对不同期间的数量总和差异程度进行计算,以说明复杂现象的总体状况[12]。

基于对指数内涵的界定,虽然传统评估方法也能够反映具体事物的综合状况,但其与指数存在一定区别。第一,指数仅选取反映事物状况的核心要素,只包含少量的指标,即简洁性;第二,指数往往以相对数的形式出现,反映一组变量相对变化,即相对性,这种方法避免了由于数据间的量纲差异带来的不便性;第三,指数能反映当时的具体情况,按需发布结果,即指数应具有时效性;第四,指数是反映变量在不同期间的综合变化程度,即综合性[13]。

(二)指数构建视角

过程管理理论(Process Management Theory)认为过程的任务在于将输入转化为输出,并获得增值(Added Value)[14]。教育是培养人的活动,提升教育质量最终目的也是为了提高人的综合素质并达成社会效益。文章以过程管理理论为基础,提出从工程硕士培养过程质量、培养结果质量、增值质量等维度反映工程硕士教育总体质量。培养过程质量指工程硕士培养过程得分是否高于特定常模;同理培养结果质量指工程硕士培养结果得分是否高于特定常模;增值质量指培养结果得分和培养过程得分的差值。另外,为关注工程硕士能力提升幅度,特提出工程能力提升度的概念,即经过学习培养,工程硕士学生的工程能力提升幅度。

如图1所示,其中P为全日制工程硕士培养过程得分,P$为特定常模;R为全日制工程硕士培养结果得分,R$为特定常模;E-E$为学习前后工程硕士工程能力提升幅度。

(三)具体指标选取

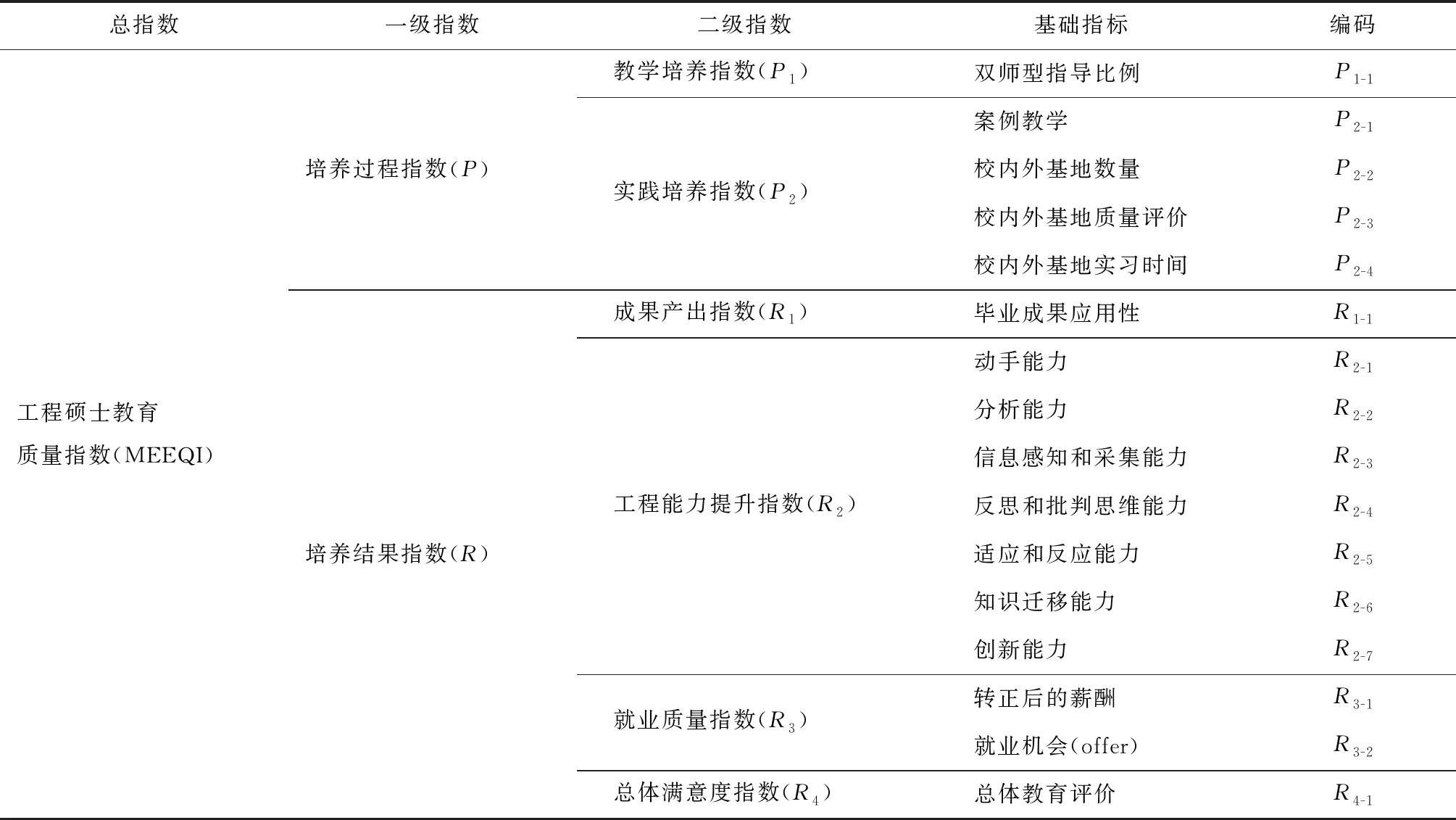

就具体的构建指标而言,工程硕士教育质量不仅要强调专业学位的“外适性质量”,即面向应用的工程硕士实践培养,也不应忽视“内适性质量”,即工程硕士学生也应达到研究生层次学术上的要求[15]。此外,构建的指数也应突出工程硕士的工程能力。基于以上思路,研究拟从教学培养、实践培养、成果产出、工程能力提升、就业质量、总体满意度六个方面进行指数构建。需要说明的是,工程能力是最能反映工程硕士教育质量的指标,笔者参考前人研究成果将其详细划分为动手能力(Practical)、分析能力(Analytical)、信息感知和采集能力(Collection and Perception)、反思和批判思维能力(Critical Thinking)、适应和反应能力(Adaptation and responsiveness)、知识迁移能力(Knowledge transfer)、创新能力(Innovation)。指数体系如表1所示,具体指标说明如表2[13]所示。

表1 工程硕士教育质量指数(MEEQI)

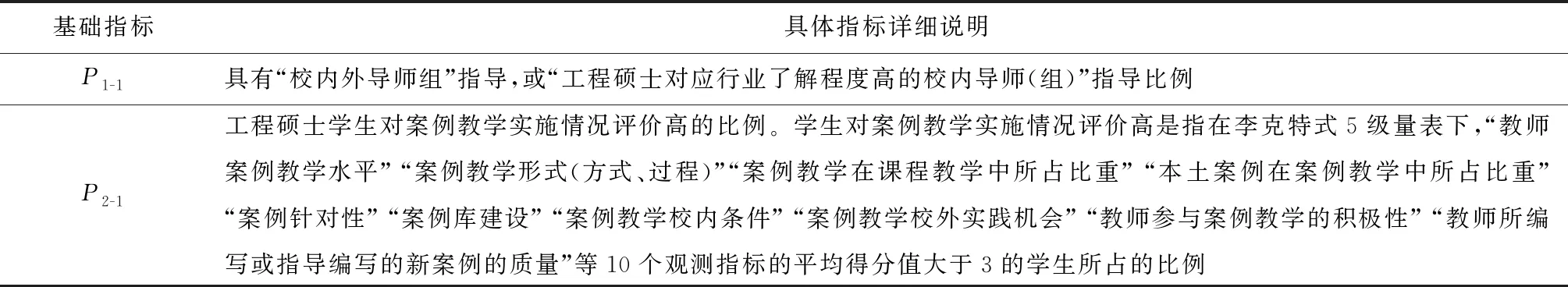

表2 工程硕士教育质量指数具体指标说明[13]

四、测量与评价

(一)样本说明

2017—2018年研究组在北京、上海、天津、重庆、广东等13个省市进行了“工程硕士教育体验”问卷调研(包括纸质问卷和在线问卷),回收1 574份全日制非定向工程硕士问卷,需要说明的是,部分高校问卷回收样本量较小,不能充分代表其工程硕士教育状况,因此笔者对于样本量不足25份的高校进行了数据剔除。经过数据清洗,得到24所高校的有效问卷1 480份,包括清华大学、北京化工大学、北京林业大学、北方工业大学、东北农业大学、华东理工大学、昆明理工大学、上海大学、上海电机学院、上海海事大学、上海理工大学、四川大学、重庆大学、天津工业大学、天津科技大学、同济大学、西北工业大学、西南林业大学、云南大学、云南农业大学、浙江理工大学、中北大学、中国农业大学、中山大学。其中世界一流大学建设高校问卷451份,占有效问卷总数的30.4%;世界一流学科建设高校问卷438份,占有效问卷的29.6%;其他高校问卷591份,占有效问卷的39.9%。

(二)指数计算

文章采用工程硕士各指标的原始值和标准化后的相对值进行指数计算。工程硕士指标的原始值指的是调研收集到的工程硕士各项原始数据。需要说明的是,双师型教师指导P1-1、案例教学P2-1、校内外基地质量评价P2-3、毕业成果应用性R1-1、总体教育评价R4-1这5项指标采用百分比记分后转化为数值得分,如表3所示。

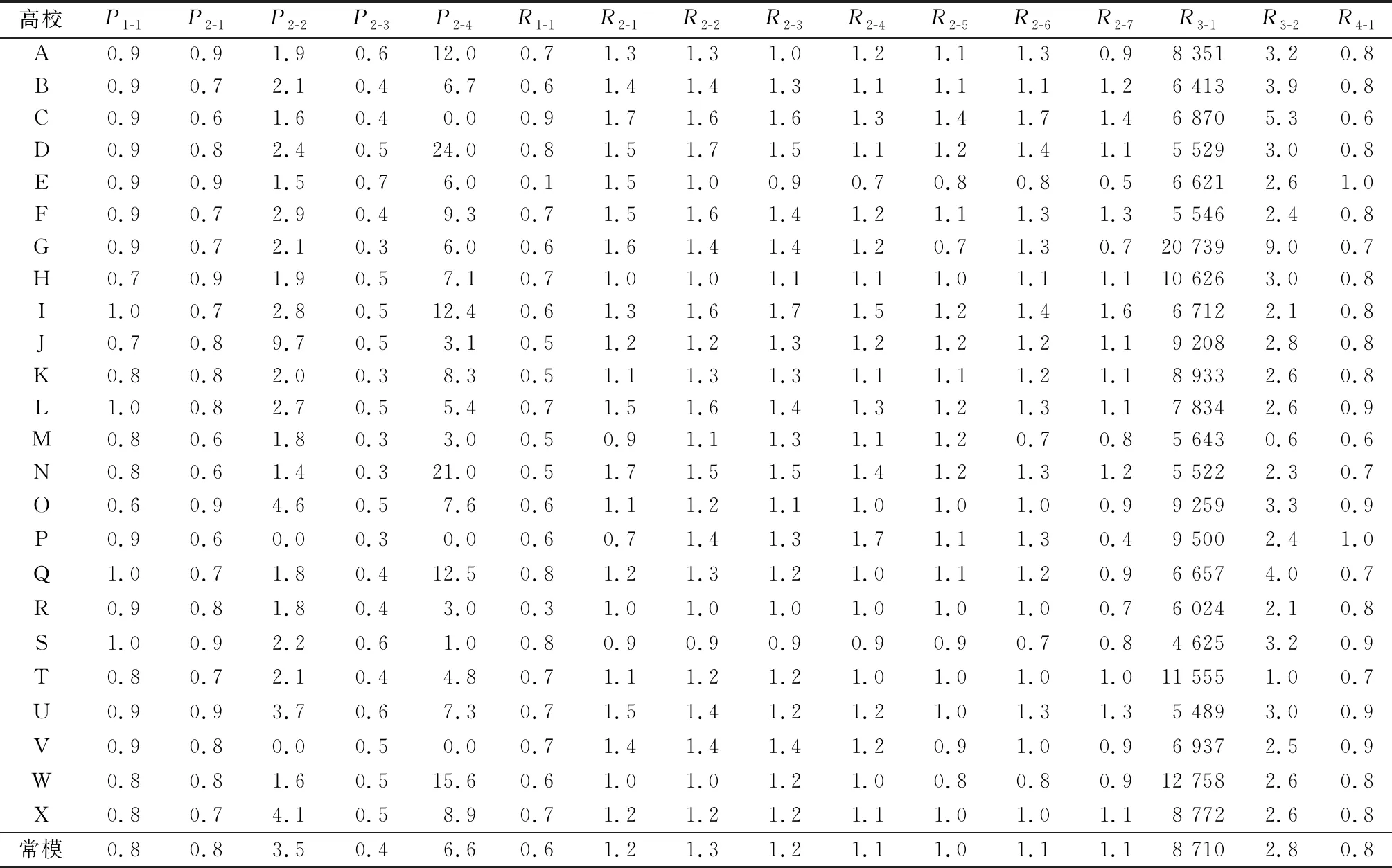

表3 24所高校工程硕士各指标原始值

将各高校原始指标经过标准化处理得出对应的相对值,即工程硕士各指标相对值是以调研总体的工程硕士均值作为常模标准化后的各项数值,标准化公式为

i={1,2,3,4},j={1,2,…,7}

(1)

式中:Pi-j,Ri-j分别为各高校工程硕士培养过程,培养结果的原始值;ΔPi-j,ΔRi-j分别为标准化后各高校工程硕士培养过程,培养结果相对值;P$,R$分别为调研的全国工程硕士培养过程,培养结果的均值。通过已确定工程硕士各指标的原始值,计算出以上各项指标的相对值。

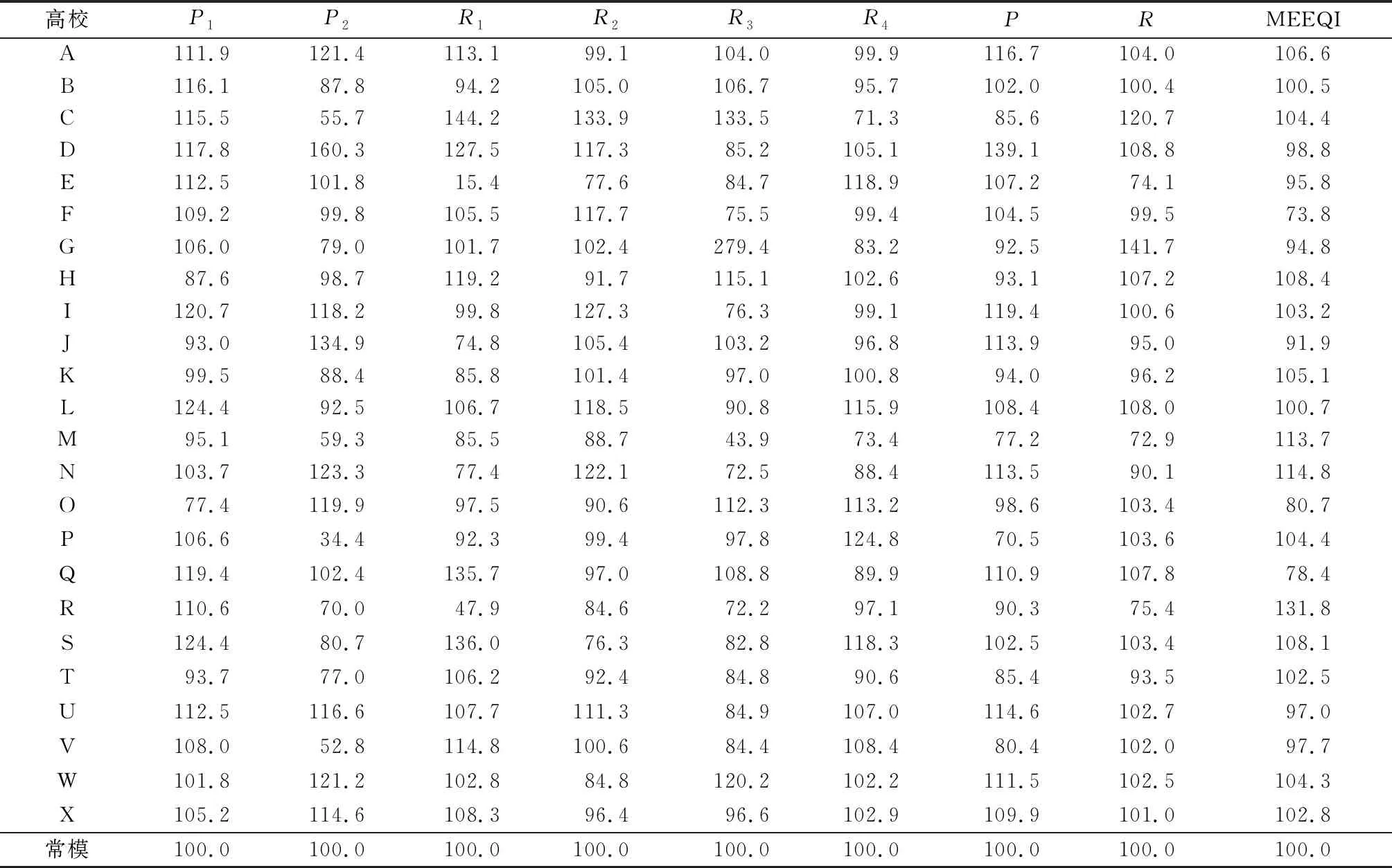

由以上各项培养过程投入指标ΔPi-j和培养结果产出指标ΔRi-j经过算数平均,计算出24所高校所对应的各二级指数:教学培养指数(P1)、实践培养指数(P2)、成果产出指数(R1)、工程能力指数(R2)、就业质量指数(R3)、总体满意度指数(R4),结果如表4所示。其中,教学培养指数L高校(124.4)最高,实践培养指数D高校(160.3)最高,成果产出指数是C高校(144.2)最高,工程能力提升指数C高校(133.9)最高,就业质量指数G高校(279.4)最高,总体满意度指数P高校(124.8)最高。基于以上各二级指标,计算出各高校工程硕士培养过程指数(P)和培养结果指数(R),做差(P-R)得到24所高校工程硕士教育增值质量。将P和R按照2∶8进行加权平均,最终得出了工程硕士教育质量总指数(MEEQI),结果如表4 所示。

表4 24所高校工程硕士各级指数结果

五、结果与评价

将各高校培养过程指数、培养产出指数、工程能力提升度分别与全国常模(100)做差得到了各高校培养过程质量(柱状图)、培养结果质量(柱状图)、工程能力提升度(折线);将培养结果指数和培养过程指数做差得到各校工程硕士增值质量(折线),如图2所示。显然,这四项数据在正向方向越突出说明工程硕士教育质量越好,四项数据具有表征上的一致性。

经过计算,工程硕士培养过程质量高于全国平均水平的高校包括:A、B、C、D、G、H、I、K、L、N、O、S、W、X这14所,表明这些高校在工程硕士培养过程投入得分良好,集中反映在双师型导师指导、案例教学、实践教学等指标表现良好;培养结果质量高于全国平均水平的高校包括:A、C、H、I、K、L、M、N、P、R、S、T、U、V、W、X这16所,这些高校工程硕士结果产出得分良好,集中反映在毕业成果应用性、工程能力提升、就业质量、总体满意度等方面成绩较高。

综合以上数据来看,实现教育质量增值(培养结果质量高于培养过程质量)的高校共有9所,分别是:S(0.8)、K(2.3)、O(4.8)、T(8.1)、H(14.0)、V(21.6)、P(33.1)、C(35.1)、G(49.2)。表明这些高校在较少的教育资源投入下得到了较高的教育成果产出,具有较高的资源利用效率。而F、O、Q等高校增值质量处于零水平线以下,这类高校培养结果质量低于培养过程质量,从资源利用效率来看,此类高校工程硕士培养结果产出质量的不佳是影响其教育质量发展的主要原因,因此相比较盲目增加投入而言,此类高校更应该在提升工程硕士产出结果质量上进行努力。与之相反,M、U、T、V等高校培养过程指数低于全国平均水平,而培养结果指数明显高于全国平均水平,因此教学、实践投入上的不充分一定程度上影响了此类高校工程硕士教育整体质量,提升培养过程的投入水平成为提高此类高校工程硕士教育质量的关键。

工程能力提升度代表了不同高校工程硕士学生工程能力提升状况,其中高于常模水平的高校,如图2所示包括:V(0.6)、K(1.3)、G(2.4)、B(5.0)、J(5.4)、 U(11.3)、D(17.3)、F(17.7)、L(18.5)、N(22.1)、 I(27.3)、C(33.9)这12所。值得注意的是K、V、C、G 4所高校均实现了较好的教育质量增值(培养结果产出高于培养过程投入)并且工程能力提升度高于全国平均水平,综合来看,这4所高校工程硕士教育质量达到了较高水平。

六、结论及不足

文章基于过程管理理论提出了构建工程硕士教育质量指数的原则及其具体指标体系,以2017—2018年进行的“工程硕士教育体验”调研数据为支撑,检验了所构建的教育质量指数。此指数侧重从培养过程和培养结果两个大的维度阐述不同高校工程硕士教育质量发展的状况,通过教学培养指数、实践培养指数、成果产出指数、工程能力提升指数、就业质量指数、总体满意度指数等六个二级指数反映了不同高校工程硕士教育质量存在的差异,表明此指数具有较好的可操作性,适用于测度高校之间、地域间工程硕士发展差异。与此同时,研究突出了学生工程能力的提升指标,因为其对于提高整体的工程硕士增值质量具有明显影响,因此在工程硕士的培养应更加注重实践教学、案例教学,提高学生缄默知识(Tacit Knowledge)的获取率,增强学生的动手实践能力、信息获取能力、分析能力、创新能力等[18],最终提高工程硕士的整体教育质量。

文章突出工程硕士教育质量,因此在构建指数过程中难免对工程硕士培养结果质量关注度过高,如在计算不同高校工程硕士教育质量总指数时采用了培养过程和培养结果2∶8的加权平均计算方法,突出了培养结果或产出的重要性,这是一种尝试,当然计算不同的指数基于侧重点不同理应采取不同的计算方法。不同类型的高校工程硕士教育各有特色,完全采用统一指标很可能弱化了不同高校间的工程硕士培养特色,因此对于不同区域不同类型高校工程硕士进行评价时,指标设计也不应完全相同,以上问题仍然需要进一步思考。