榆林地区龙山晚期至夏代早期先民的作物选择初探*

2020-08-04生膨菲张鹏程

生膨菲 尚 雪 张鹏程

(1.中国科学院脊椎动物演化与人类起源重点实验室;2.中国科学院大学考古学与人类学系;3.陕西省考古研究院)

作物选择(crop choice),主要指农业人群基于历史、生物和经济等因素的考虑选择某些农作物作为生产和消费的主要对象,诸如饮食传统、作物产量、口感与价值、加工的难易程度等因素都能对个体和人群的作物选择产生影响[1-3]。不同农业人群的作物选择展现了其农业生产活动与自然环境、文化交流等因素长期交互作用的历史过程[4]。植物考古研究将不同时空中人类选择、利用与开发的植物遗存重新带入学术研究的视野,为探讨先民的作物选择提供了地理广度和时间深度[5-7]。目前,对史前人类栽培的作物品种和数量的了解主要依赖于考古遗址浮选出土的植物遗存的鉴定和量化分析[8]。以往的国内学者主要利用不同作物炭化种子的绝对数量、出土概率、相对百分比等数据来估算不同作物的数量多少和比例大小,为了解先民的作物选择奠定了实证基础[9-11]。

近些年来,基于逐渐积累的大植物遗存原始资料并以现代农学研究的成果为依据,学者为满足讨论不同问题的需要开发出的大植物遗存新的量化方法能够为考察不同地域农业系统的发展变化,不同农业人群的作物选择等涉及多个遗址间长时段的比较研究提供便利[12-14]。到目前为止,张建平[15]和周新郢[16]等学者依据不同农作物的千粒重量作为换算因子,提供了新的量化分析大植物遗存原始数据的方法,如粟黍绝对数量比和作物重量百分比。他们通过估算关中盆地、河西走廊等地区不同农作物的相对产量来考察中国北方地区不同的旱作农业系统在新石器时代晚期的转型与发展。

但科技史和民族学研究成果显示,古人的计量观念一般是长度单位和体积单位较早产生,而计量重量、面积等单位则较晚产生[17-18]。汪宁生在对西南少数民族的民族学调查中也发现作物的体积相对于作物的重量更常被人们在日常生活中使用。先民用体积衡量作物数量大小更合乎其在生产和生活中的计量习惯。另外,对于小家庭或小型社会群体的作物种植、收获、加工和交换而言,人们拥有大量日常器具作为量具使用,使得测量作物的体积比重量更容易操作且直观,因而用体积衡量作物产量的习惯普遍存在[19]。因此,本文拟利用考古遗址中浮选出土大植物遗存原始数据并根据田野调查中获得的现代农作物的千粒体积,推算遗址出土作物的体积百分比和作物间的体积比。为进一步研究先民的作物选择和农业经济提供有益的探索。

一、研究区域

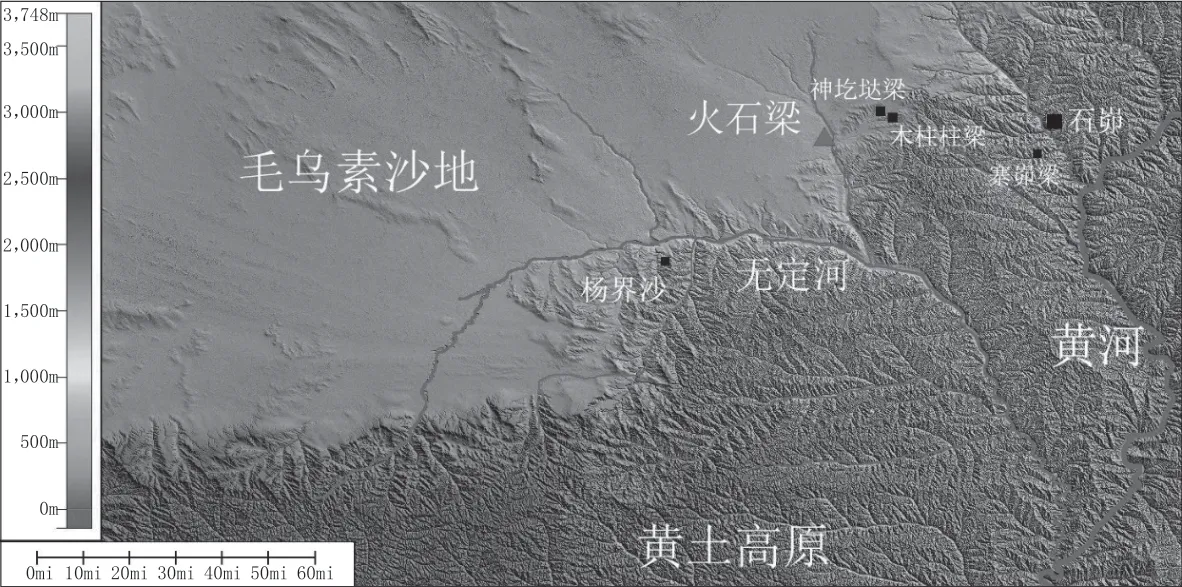

图一 本文研究区域与遗址位置示意图

榆林地区位于黄土高原的北部,紧邻毛乌素沙地,处于中国北部的季风区和西北内陆干旱区的过渡地带,气温和降水年际变率大(图一)。全新世中期之后,人类活动对该地区的影响急剧增强[20-22]。榆林新机场火石梁遗址(109°35′E,38°26′N,1162.2-1178.8 m a.s.l.)位于榆林市榆阳区小纪汗乡昌汉界村。该遗址处于现今毛乌素沙地东南缘,文化层位于断续分布于沙地中的黑色砂层之上,厚度约0.5 米,总面积约10 万平方米[23](图一)。其文化面貌与神木新华遗址接近,属于龙山晚期至夏代早期。本文中我们结合榆林地区已有的龙山晚期至夏代早期的植物遗存原始资料,尝试通过作物体积百分比和体积比来了解不同等级聚落中先民作物选择的具体内涵,并对其生态和文化意义略作推测。

二、材料与方法

2.1 碳14 测年

选取榆林新机场火石梁遗址M1、M2 的人骨样品,送交北京大学加速器质谱实验室进行碳14 测年。

2.2 浮选工作

火石梁遗址发掘过程采用小水桶浮选法,在发掘地进行了采样和浮选工作,选取了3 个单位的土样:T21 ②、H3、Y1,每份土样约10升。浮选后所得物在当地阴干后送交中国科学院古脊椎动物与古人类研究所人类演化重点实验室进行分类、鉴定和量化分析。

2.3 大植物遗存分类鉴定

首先去除轻浮物中的现代杂质,将可鉴定的木炭、蜗牛化石与炭化植物种子分开,并用1mm 和0.5mm 网眼的筛子将炭化种子筛分,分组样品在体视显微镜下进行分类挑选,鉴定依据实验室现代植物种子标本及相关种子鉴定图鉴分类统计,并使用Nikon SMZ1000 对重要植物种属进行拍照。

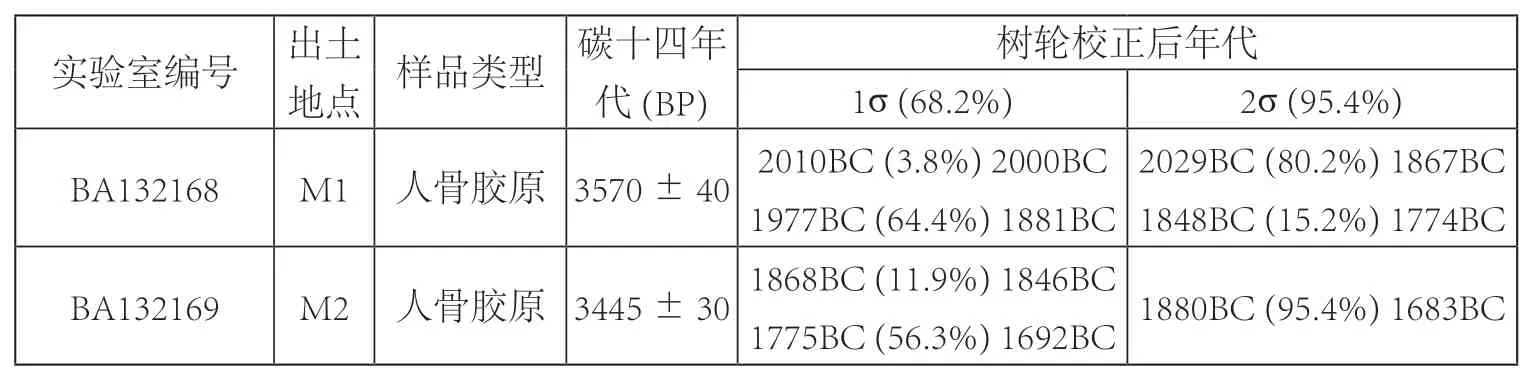

表一 榆林新机场火石梁遗址出土人骨的碳14 测年结果

2.4 粟、黍体积百分比计算方法

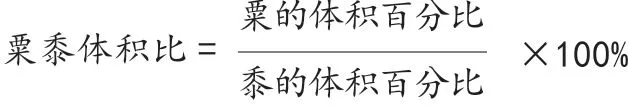

2.4.1 现代粟和黍单位体积的粒数统计

我们在神木市高家堡镇附近农村调查时,从当地村民家中收集大量当地生产的未施加化肥的粟和黍的种子,全部脱去外稃。用标准容量为5ml 塑料管为容器将粟填装其中,倒出全部粟粒,计算单位体积(5ml)粟的粒数;之后再装填新的粟粒,反复计算十遍(黍也依据相同方法计算)。记录数据并计算平均值。

2.4.2 出土作物的体积百分比计算

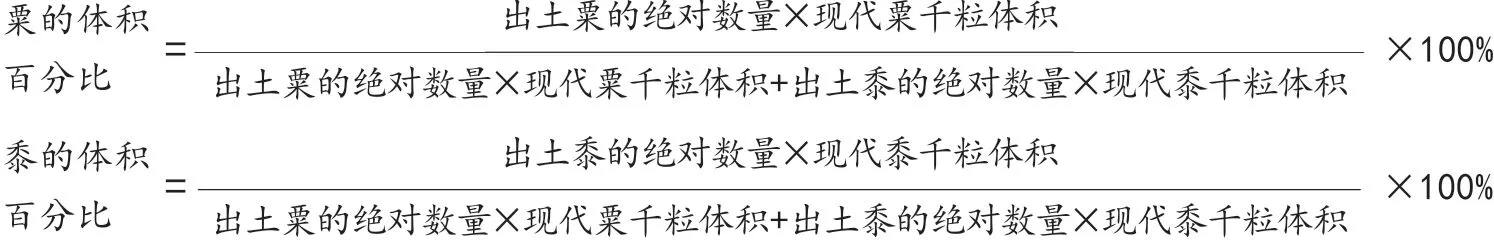

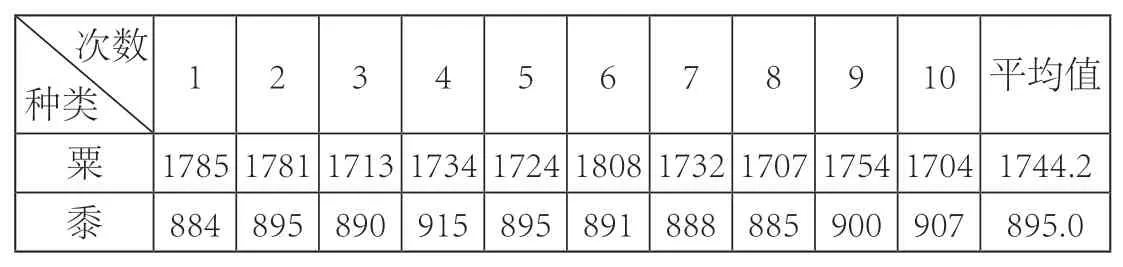

根据周新郢利用作物千粒重计算不同作物产量百分比的公式[24],我们拟用粟和黍的千粒体积数据替换两者的千粒重数据,计算粟和黍的体积百分比。计算公式如下:

2.4.3 粟黍体积比

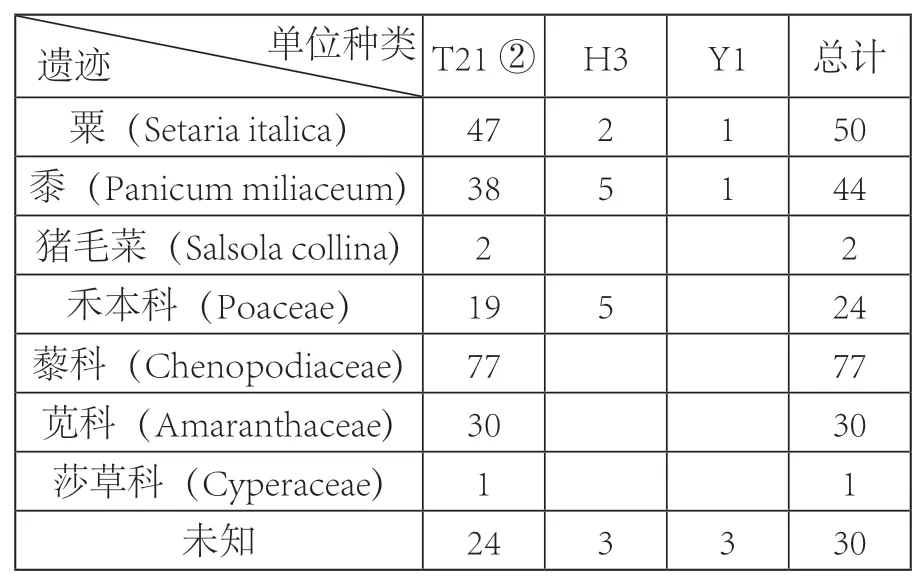

依据粟和黍的体积百分比数据计算粟黍体积比。本研究中,除火石梁遗址之外,我们还选择榆林地区已发表的龙山晚期至夏代早期的植物遗存原始资料,据公式计算粟和黍的体积百分比(公式如上)和粟黍体积比,计算公式如下:

表二 榆林新机场火石梁遗址浮选炭化植物种子统计表

三、结果

3.1 火石梁遗址碳14 测年结果

树轮校正所用曲线为IntCal13[25],所用程序为OxCal v 4.3.2[26]

火石梁遗址两处墓葬出土人骨的碳14 测年结果如表一所示,其大致的年代范围为2000 ~1700 cal BC,为榆林地区龙山晚期至夏代早期的人类文化遗存[27]提供了新的绝对年代数据。

3.2 火石梁遗址浮选结果

火石梁遗址3 份浮选土样中发现炭化植物种

图二 榆林新机场火石梁遗址浮选所获种子照片

表三 现代粟和黍单位体积(5ml)粒数统计表

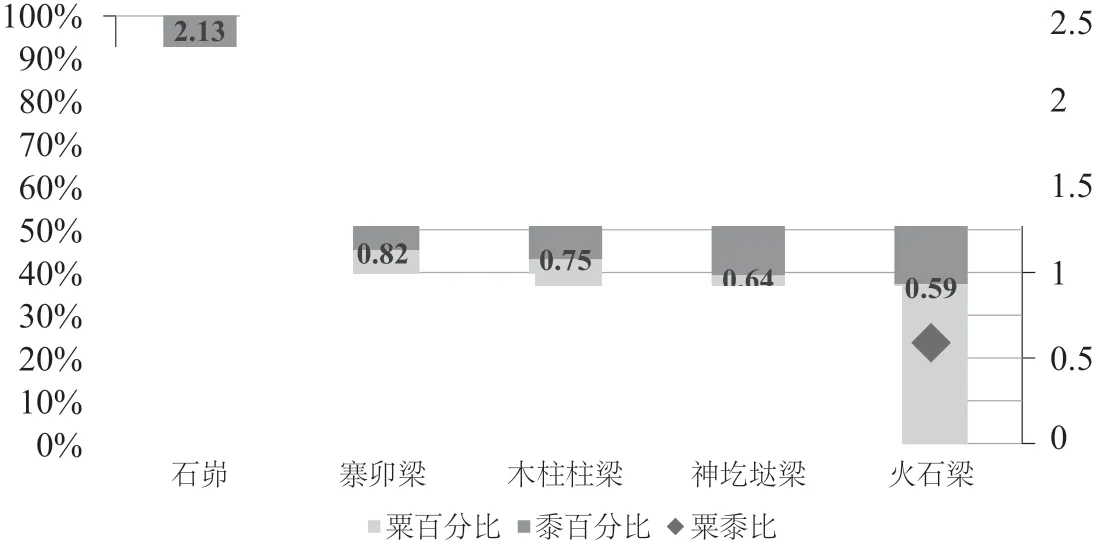

图三 榆林地区遗址出土粟,黍的体积百分比与粟黍体积比柱状图

子共计262 粒(表二;图二)。经鉴定归属于4 个科:禾本科、藜科、苋科和莎草科。其中农作物有粟(Setaria italica)50 粒、黍(Panicum miliaceum)44 粒。粟的籽粒小,形状近圆球形,胚部炭化爆裂后呈深沟状,约占种子长度的2/3;黍的籽粒较粟大,形状圆球形;背部较鼓,胚部较短,炭化爆裂后呈V 状。其他非农作物植物种子还包括:藜科的猪毛菜(Salsola collina),仅鉴定到科的还有禾本科、藜科、苋科和莎草科的植物种子。另外,有少量因炭化变形失去鉴定特征导致无法鉴定的炭化植物种子。

3.3.1 现代作物种子单位体积(5ml)的粒数统计结果

根据5ml 现代去外稃后粟,黍粒数的平均值分别计算作物的千粒体积(保留小数点后一位)。结果如下:现代粟的千粒体积为2.9 ml;现代黍的千粒体积为5.6 ml。

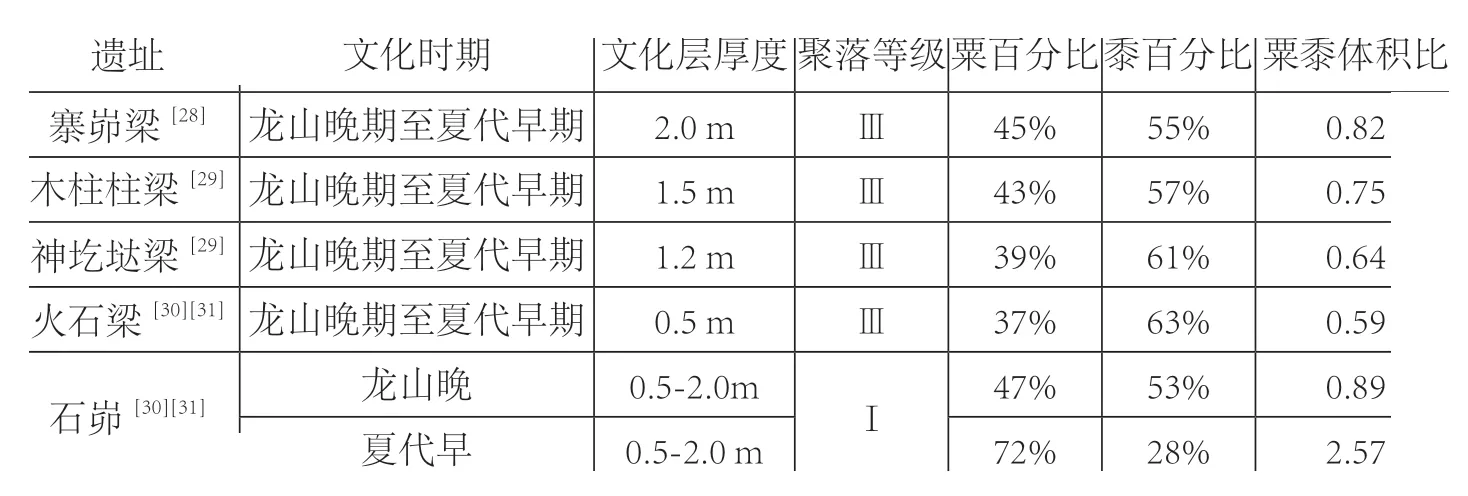

3.3.2 粟、黍体积百分比与粟黍体积比结果

本研究中,龙山晚期至夏代早期的火石梁遗址出土粟的体积百分比为37%,黍的体积百分比为63%,粟黍体积比为0.59(表三;图三)。同时期的寨峁梁、神圪垯梁、木柱柱梁三处遗址出土粟黍的体积百分比和粟黍体积比与火石梁的数值接近,均表现出黍占据多数的情形(表四)。然而,石峁遗址在龙山晚期的粟黍体积比为0.89;到夏代早期,粟黍比体积比增加至2.57,粟占据多数。

表四 榆林地区考古遗址浮选出土粟、黍的体积百分比与粟黍体积比统计表

四、讨论

人类从制作最简单的工具开始,就逐步产生了量的概念,与此同时也开始了测量活动。以历史发展的眼光看,人类的测量范围逐步扩大,精度逐步提高,专用的测量单位和器具也逐步产生[32-34]。古代中国人称这种测量为“度量衡”,即计量。“度”是关于长短的量;“量”是关于多少的量;“衡”则是关于轻重的量。与长度和容量相比,古人对重量大小的认识可能是通过手提肩挑所感受的“力”的大小来区别的,而关于长短和体积大小则可以通过身体、量具或其他参照物较为直观地测量和认识[35]。在史前人类的采集经济中,如收集野果、野菜或坚果等植物资源时,人们对其收获量多少的计量应该较多地依赖于对其体积大小的了解来获知。农业诞生和发展之后,先民在对作物的加工、储藏、分配到食用的过程中也主要依据作物体积来衡量其数量多少,如“曾孙之稼,如茨如梁,曾孙之庾,如坻如京。乃求千斯仓,乃求万斯箱(《诗经·小雅·甫田》)[36]。另外,在秦安大地湾遗址F109中曾出土有陶抄,四柄深腹罐等量器也为此提供了实物证据[37]。古文献中也记载了古人对于作物产量的计量多以石、钟等为单位,如《汉书·食货志》有:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石……”[38]的记录,《史记·河渠书》也有记载“渠就,用注填阏之水,溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟。”[39]

因此,我们认为要考察古代农业的作物相对产量以及先民的作物选择应该放在古人对农作物的计量习惯和观念的历史发展脉络中进行。此次我们选择现代粟、黍千粒体积替代千粒重作为换算因子来计算粟、黍体积百分比并求得粟黍体积比来对粟和黍相对产量与先民对粟黍的选择进行考察,主要依据以下情况的考虑:首先,体积是了解作物产量的重要指标,但以千粒体积作为参考来考察古代作物相对产量的研究还未开展。更重要的是,考古遗址中出土的农作物遗存主要以炭化种子为主。在一些相对特殊的遗迹单位如窖藏或灶坑中,炭化种子的外部形貌保存相对更好[40]。种子炭化后,其重量损失极大,而体积的改变则相对较小。当出土农作物种子数量较多时,对其体积的测量具有较高的学术价值,但目前对其研究仍不充分。另外,相同种类的农作物在不同地区生长条件、品种等的差异,使得其千粒体积和千粒重均存在差别[41-42]。因此,我们认为依据具体地区出土作物的千粒体积可以获得对具体地区作物相对产量的认识。需要指出的是,由于火石梁遗址出土炭化种子数量极少,我们通过采集神木市的现代粟和黍的种子并利用其千粒体积为换算因子重新量化已有的植物遗存,仅是利用作物体积百分比来考察作物相对产量和作物选择的一次初步尝试。

图四 a.火石梁遗址周边景观 b.圆形房址F1 平面图 c.出土青铜刀T12 ②:3

此次,榆林新机场火石梁遗址浮选出土的炭化农作物为粟和黍。现今,这两种小米是榆林地区常见的旱地小杂粮,生长习性具有很多相似之处[43]。但粟和黍分别属于不同类型的C4植物,生物学特性存在差异[44]。黍相对于粟的优势在于拥有较多的早熟品种,生长期最短的仅需要52 天,且更加耐瘠耐旱[45-46]。在相同的条件下,黍发芽时仅需吸收种子本身总量25%的水分;其蒸腾系数为88.63 ~101.26,而粟则为138.16 ~210.13[47]。另有资料报道,在干旱出现时,黍的叶片气孔自动关闭,减缓蒸腾,体内水分保持相对稳定因而旱象较轻[48]。目前,在我国黍的种植面积年度之间的变化较大,特别是在干旱年份,在其他作物无法种植的情况下,农民仍选择大量种植黍来度荒[49]。但是黍的种植与管理相对粗放[50]。与黍相比,粟的种子小,播种前需要精细整地,做好保墒工作;粟在播种时,还要保证不能过密,否则难以获得好的收成[51];在拨节至灌浆期,粟的水分需求量大,同期对温度的要求也相对较高[52]。除此之外,粟的苗期生长慢,容易发生草荒,对除草和间苗的劳动需求量大[53]。但在黄土高原热量条件较好的地区,水分相对充足的情况下,农民强化管理生产可以使粟的产量提升[54],粟的单产量普遍可达到黍的2 倍以上[55]。

火石梁位于现今的毛乌素沙地之中,较低的粟黍体积比显示黍在作物产量中的比例较高。其他同时期的植物考古资料来自榆阳区的寨峁梁[56]、神木市的神圪垯梁[57]、木柱柱梁[58]、石峁[59-60]。以上的低等级聚落中均存在较低的粟黍体积比和黍相对较高的体积百分比(表四,图三),显示出黍占主要的地位。对神圪垯梁出土植硅体的研究也获得了相同的结论[61]。我们还发现越靠近现今的毛乌素沙地的遗址,黍的体积百分比越高,粟黍体积比的数值越低。榆林处于东亚夏季风影响的边缘地带,季风对降水量的影响较大[62]。现今的年均降水量由东南向西北逐渐减少[63],神木市为441.2 mm/年,而榆阳区则为413.9 mm/年[64]。同时,神木市≥10℃积温为3369.9,而榆阳区则为3217.6[65]。另外,越接近毛乌素沙地,风砂土在土壤类型中的比例越高,神木市的风砂土占当地土壤类型的39%,榆阳区的则高达65%[66]。风砂土属于沙土类土壤,黏性小,气孔多,通气透水性强,保水保肥能力差,温度变化剧烈[67]。综上所述,降水量、温度和土壤类型的差异,是造成五处遗址粟黍体积比差别的原因之一。仰韶晚期杨界沙的先民已经选择抗逆性强的黍来降低生产中的风险[68]。火石梁等遗址的先民持续选择黍作为主要的农作物并可能根据自然条件的差异对粟黍的比例略作调整。

考古研究显示,龙山晚期至夏代早期,榆林地区的人类文化空前繁荣,聚落等级差异加剧,社会复杂化程度提高[69-70]。处于该时期的“石墙聚落”如寨峁梁[71]和石峁[72-73],以及“无城聚落”如木柱柱梁[74]、神圪垯梁[75]等遗址阶段性研究成果的陆续公布为探讨不同聚落先民的作物选择提供了基础(图一)。将以上火石梁等面积小等级低的聚落遗址出土的炭化作物遗存的分析结果与龙山晚期至夏代早期榆林地区的面积大等级高的聚落—石峁遗址的植物遗存研究结果比较后会发现前者与后者较为明显的区别。若依据尹达[76]和高升[77]的分期,石峁龙山晚期的植物遗存显示出与邻近小型聚落相同的较低粟黍体积比和黍较高的体积百分比(表四)。而夏代早期的植物遗存分析结果显示,粟黍比体积比由0.89 大幅度提升至2.54(表四),粟的体积百分比由47%增长至72%(表四)。若将石峁遗址出土的龙山晚期和夏代早期的植物遗存合并,则粟和黍的绝对数分别为3812 粒和910 粒,那么石峁遗址粟和黍的体积百分比分别为68%和32%(图二),粟黍体积比为2.13。这同样暗示石峁先民拥有与小型聚落的先民相当不同的作物选择。石峁遗址(110°273′E,39°043′N)处于秃尾河及其支流洞川沟交汇处[78-79],其农业气候与土壤资源相对较好,因此石峁遗址中粟占据主要地位,文化层也相对较厚。而火石梁遗址文化层较浅,且处于流动沙层之上,农作物数量极低。

除了自然环境的塑造之外,社会经济因素可能先民的作物选择产生了较大影响。石峁遗址包括“皇城台”、内城和外城,总面积超过400 万平方米。如此规模的石城址,在其建筑和使用时应聚集起较大的人口规模[80-81]。一方面,大量的人口需要充足的食物作为物质保障;另一方面,人口较多,也成为强化农业生产的基础。一般而言,当气候和生产条件较优时,粟的产量比黍的产量高。这对需要支持较大人口规模的石峁先民可能具有极大的吸引力。因此,粟黍体积比数值升高,是夏代早期人口规模膨胀之后,石峁先民为满足食物需求而强化粟作农业生产的一个结果。另外,石峁被认为是中国北方地区龙山晚期至夏代早期的核心聚落和政治经济中心[82]。皇城台遗址区发现有类似“金字塔”形的护坡墙体、池苑、房址、路堤、墩台、柱础等遗迹,铜器、石范、玉器、骨器等遗存[83]。这显示出石峁遗址的统治阶层在调动社会物质资源中具有较强的能力。石峁先民相比于同时期小型聚落先民有了更多的选择,多样化的选择可能与可调动的人力物力相对较多有关。粟比黍的适口性更好,营养更丰富[84]。粟的增加可能也是先民对优质食物追求的直接结果。而本研究中的火石粱遗址仅出土4 个中心立柱的圆形房址和27 个包含有大量动物骨骼的灰坑遗存,文化层为0.5m 左右,发掘者推测该遗址可能仅为先民在沙地中的季节性营地(图四)。火石梁遗址出土的动物遗存中牛,羊动物占比例(MNI)为67.96%[85],也发现有草原风格的青铜小刀(图四)[86],显示畜牧经济的比重相对较高,农作物仅仅作为食物的补充,先民农产品的获取方式不排除与其它农业人群交换的可能。

五、结论

本研究通过对2006 年度榆林新机场火石梁遗址植物遗存的鉴定与分析,进一步丰富了榆林地区龙山晚期至夏代早期的植物遗存原始资料。我们通过搜集整理该地区已有的同时期的大植物遗存资料,尝试利用粟,黍的体积百分比以及粟黍体积比来研究该地区不同聚落等级下先民的作物选择。结果显示,榆林地区生活于以火石梁遗址为代表的小型聚落的先民在龙山晚期至夏代早期仍保持了该地区至少从仰韶晚期便出现的以黍为主要作物的旱作农业,并根据自然条件略作调整。但大型核心聚落—石峁遗址则显示出以粟为主的农业特征。这暗示石峁先民与邻近小型聚落先民在作物选择中的明显差异,可能呈现出多样化趋势。我们从粟,黍的不同生物属性,遗址所在地区农业生产的自然条件和不同等级聚落间的社会经济需要的角度,对不同作物选择的原因给予了一定程度地解释与说明。

[1]Wang J, Mendelsohn RO, Dinar A, Huang J. How Chinese Farmers Change Crop Choice to Adapt to Climate Change [J].Climate Change Economics, 2010(3):167-185.

[2]Smith ML. The Archaeology of Food Preference [J].American Anthropologist, 2006(3):480-493.

[3]Fuller DQ. Ceramics, Seeds, and Culinary Change in Prehistoric India [J]. Antiquity, 2005(79):761-777.

[4]彭兆荣.饮食人类学[M].北京:北京大学出版社,2013.

[5]Hastorf, CA, Popper, VS (Eds.). Current Paleoethnobotany:Analytical Methods and Cultural Interpretations of Archaeological Plant Remains [M].Chicago: University of Press, 1988.

[6]Zhao ZJ. New archaeobotanical data for the study of the origins of agriculture in China [J]. Current Anthropology,2011(52):S295-S306.

[7]刘兴林.先秦两汉农业发展过程中的作物选择[J].农业考古,2016(3):28-32.

[8] Pearsall D. Paleoethnobotany: A handbook of procedures [M].New York: Academic Press, 2000.

[9]赵志军,何驽.陶寺城址2002 年度浮选结果及分析[J].考古,2006(5):77-86,104,2.

[10] 靳桂云,王传明,郑同修,等.山东高青陈庄遗址炭化种子果实研究[J].南方文物,2012(1):147-155.

[11] 邱振威,蒋洪恩,丁金龙.江苏昆山姜里新石器时代遗址植物遗存研究[J].文物,2013(1):90-96.

[12] 张健平,吕厚远,吴乃琴,等.关中盆地6000 ~2100cal.aB.P.期间黍、粟农业的植硅体证据[J].第四纪研究,2010(2):287-297.

[13] 周新郢,李小强,赵克良,等.陇东地区新石器时代的早期农业及环境效应[J].科学通报,2011(56Z1):318-326.

[14] Zhou X, Li X, Dodson J, et al. Rapid agricultural transformation in the prehistoric Hexi corridor, China [J].Quaternary International, 2016(28):33-41.

[15]同[12].

[16]同[14].

[17] 丘光明,邱隆,杨平.中国科学技术史(度量衡卷)[M].北京:科学出版社,2001.

[18] 汪宁生.从原始计量到度量衡制度的形成[J].考古学报,1987(3):293-320,397-398.

[19]同[17],[18].

[20] 鹿化煜,郭正堂.末次盛冰期以来气候变化和人类活动对我国沙漠和沙地环境的影响[J].中国基础科学,2015,17(2):3-8.

[21] 陈淑娥,樊双虎,刘秀花,等.陕西榆林风沙滩区全新世气候和环境变迁[J].地球科学与环境学报,2010,32(1):81-88.

[22] 徐志伟,鹿化煜,弋双文,等.末次盛冰期和全新世大暖期毛乌素沙地的空间变化[J].第四纪研究,2013,33(2):218-227.

[23] 胡松梅,张鹏程,袁明.榆林火石梁遗址动物遗存研究[J].人类学学报,2008,27(3):232-248.

[24]同[14].

[25] Reimer PJ, et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0-50,000 years cal BP [J]. Radiocarbon 2013(4): 1869-1887.

[26] Bronk Ramsey, C. Methods for Summarizing Radiocarbon Datasets [J]. Radiocarbon, 2017:1-25.

[27] 孙周勇.公元前第三千纪北方地区社会复杂化过程考察—以榆林地区考古资料为中心[J].考古与文物,2016(4):70-79.

[28] 高升,孙周勇,邵晶,等.陕西榆林寨峁梁遗址浮选结果及分析[J].农业考古,2016(3):14-19.

[29] 郭小宁.陕北地区龙山晚期的生业方式—以木柱柱梁、神圪垯梁遗址的植物、动物遗存为例[J].农业考古,2017(3):19-23.

[30] 尹达.河套地区史前农牧交错带的植物考古学研究—以石峁遗址及其相关遗址为中心[D].北京:中国社会科学院考古研究所,2015.

[31] 高升.陕北神木石峁遗址植物遗存研究[D].西安:西北大学,2017.

[32]同[17].

[33] 吴承洛.中国文化史丛书:中国度量衡史[M].上海:上海书店,1984.

[34] 吴慧.新编简明中国度量衡通史[M].上海:中国计量出版社,2006.

[35]同[17].

[36] 程俊英.诗经译注[M].上海:上海古籍出版社,1985:435.

[37] 许永杰.中国考古学研究中的情境分析[J].考古与文物,2011(1):92-99.

[38] 班固.汉书:食货志[M].中华书局,1962:1125.

[39] 司马迁.史记:河渠书[M].北京:中华书局,1958:1408.

[40] 王欣.陕西省白水河流域新石器时代晚期农业活动特征研究[D].北京:中国科学院大学,2014.

[41]同[12].

[42]同[14].

[43] 张耘,刘占和,王斌.榆林小杂粮[M].北京:中国农业科学技术出版社,2007.

[44] 张小虎.青海官亭盆地植物考古调查收获及相关问题[J].考古与文物,2012(3)26-33.

[45] 胡恒觉,张仁陟,黄高宝,等.黄土高原旱地农业—理论、技术、潜力[M].北京:中国农业出版社,2002:301-325.

[46]西北农业大学.旱农学[M].北京:中国农业出版社,1991.

[47]同[46].

[48] 王玉玺.糜子在宁南山区旱农中的地位[J].干旱地区农业研究,1983:114-119.

[49] 柴岩.糜子(黄米)的营养和生产概况[J].粮食加工,2009,34(4):90-91.

[50] 贾艳荣,李斌.偏关县糜子产业现状和发展建议[J].农业技术与装备,2014(10):75-77.

[51]同[46].

[52]同[46].

[53]同[46].

[54]同[43].

[55] 柴岩,冯佰利.中国小杂粮产业发展现状及对策[J].干旱地区农业研究,2003(3):145-151.

[56]同[28].

[57]同[29].

[58]同[29].

[59]同[30].

[60]同[31].

[61] 夏秀敏.榆林王阳畔、神圪垯墚遗址的植硅体分析[D].北京:中国科学院大学,2015.

[62] 郭正堂,侯甬坚.黄土高原全新世以来自然环境变化概况[C]//中国科学院地质与地球物理研究所,2011.

[63] 刘引鸽.陕北黄土高原降水的变化趋势分析[J].干旱区研究,2007,24(1):49-55.

[64] 中国科学院黄土高原综合科学考察队.黄土高原地区资源环境社会经济数据集[M].北京:中国经济出版社,1992.

[65]同[64].

[66]同[64].

[67]熊顺贵.基础土壤学[M].北京:中国农业大学出版社,2001.

[68] 生膨菲,尚雪,杨利平,等.陕西横山杨界沙遗址植物遗存的初步研究[J].考古与文物,2017(3):123-128.

[69]同[27].

[70] 王炜林,马明志.陕北新石器时代石城聚落的发现与初步研究[J].中国社会科学院古代文明中心通讯,2006(11).

[71]同[28].

[72]同[30].

[73]同[31].

[74]同[29].

[75]同[29].

[76]同[30].

[77]同[31].

[78] 孙周勇,邵晶,邵安定等.陕西神木县石峁遗址[J].考古,2013(7):15-24,2.

[79] 孙周勇,邵晶.瓮城溯源—以石峁遗址外城东门址为中心[J].文物,2016(2):50-56.

[80]同[78].

[81] 孙周勇,邵晶,邸楠,等.陕西神木县石峁城址皇城台地点[J].考古2017(7):46-56.

[82] 王炜林,郭小宁.陕北地区龙山至夏时期的聚落与社会初论[J].考古与文物,2016(4):52-59.

[83]同[81].

[84] 李中青,等.小米食味(适口性)评价方法研究[J].中国农学通报,2009(15):46-50.

[85]同[23].

[86] 曹玮.陕北出土青铜器(第5 卷)[M].成都:巴蜀书社,2009:1093-1096.