河西汉塞取火方式续考*

2020-08-04史亮

史 亮

(甘肃简牍博物馆,甘肃 兰州 730000)

考古实物和河西汉简记载表明,在汉代河西的敦煌和居延边塞地区,钻木取火是边塞屯戍吏卒日常生活中常用的取火方式。在居延边塞和敦煌马圈湾汉代长城烽隧遗址里出土有数十件钻木取火用具。此外,在汉简的守御器簿里还记载有钻木取火所用的工具如“出火遂”,引火材料“茹”等。出土文物和汉简记载印证了在汉代的河西边塞地区,钻木取火是人们较为普遍采用的取火方式之一。①除此以外,在河西汉简中还记载有燧石、阳燧等取火方式,下面我们结合传世文献和汉简记载对这两种取火方式进行简要的介绍,其不妥之处,还祈方家指正。

一、燧石取火法

燧石取火也是古代一种较为常用的取火方式。燧石今又俗称“火石”,是一种较为常见的硅质岩石,其质密、坚硬。以燧石制作的打制石器在旧时器中较为常见。普遍的观点是,原始人类最先掌握的人工取火方式是燧石相击取火法。这种取火方式源于古人在用坚硬的燧石打制各种石器时发现燧石相击会产生火星,如有合适的引火物则会生出明火。经过长期实践,古人们发现采用铁矿石与燧石相击更易获得火星。随着冶铁业的发展,后世的人们则以更为坚硬的铁制器与燧石相击取火。因铁器形似镰刀,故人们又称之为“火镰”。这种铁燧相击生火的方式一直流传到近世。

在居延地区有敲击取火法,如出土于居延布肯托尼烽隧的一枚汉代封检上有关于出火工具的记载,其简文如下:

(1)卅井降虏隧出火椎钻二(封检)《合校》305.17A②

简出土于布肯托尼(A22),属卅井候官所辖。此简属于封检,所封缄之物为卅井降虏隧配备的两件出火椎钻。简文既言“出火”,是知“椎钻”与取火工具有关。

按,椎,用椎敲击。《史记·魏公子列传》记载:“朱亥袖四十斤铁椎,椎杀晋鄙。”③此椎杀,即是以椎击杀之义。钻,取火的工具。《新唐书·兵志》:“五十人为队……队具火钻一,胸马绳一,首羁、足绊皆三。”④《慧琳音义》卷七十六“燧钻”条注:“钻,取火具也。”按,从取火方式而言,在不同的文献中,其“钻”的含义有所区别。一种是钻指钻木取火的木钻,如《慧琳音义》卷二十一引《慧苑音义》“如钻燧”注曰:“钻,谓木中取火。”一种是指敲击取火的铁器和燧石。那么,上引汉简中的“椎钻”究竟是指何种取火方式呢?结合前文对“椎”的分析,我们认为,此简文中的“椎钻”很有可能是指燧石取火。“椎”是动词,指以敲击方式取火,“钻”为名词,是一种合称,包括了铁器和燧石这一配套取火工具。从时代上来说,汉代的燧石取火应该采用铁制器。结合前面的分析可知,椎有敲击之义,则椎钻应即指铁器和燧石敲击取火,钻在这里只能是作名词用,指铁器和燧石。

二、阳燧取火法

阳燧取火是古人较为常用也是最为便捷的方式之一。阳燧是利用铜镜的凹面聚焦太阳光产生热量取火。较早如《周礼·秋官·司烜氏》载:“司烜氏掌以夫遂取明火于日。”汉郑玄注:“夫遂,阳遂也。”贾公彦《疏》:“以其日者,太阳之精,取火于日,故名阳遂。”孙诒让《正义》:“古阳遂盖用窐镜,故《凫氏》注云:‘隧在鼓中,窐而生光,有似夫隧。’”又引汉王充《论衡·率性》:“阳遂取火于天,五月丙午日中之时,消炼五石,铸以为器,磨砺生光,仰以向日,则火来至。”⑤可知,阳燧即是以凹铜镜聚焦太阳光线生热为原理取火。阳燧的取火方式在其他文献中亦有所记载,从何宁撰《淮南子集释·天文训》“故陽燧見日則燃而爲火”。可知,古时阳燧取火一般是以易燃的艾草为引火物。古人以艾草为引火之物,除燥艾易燃外,还有一种可能是因为人们认为五月为恶月,需燃艾草以驱避邪毒。

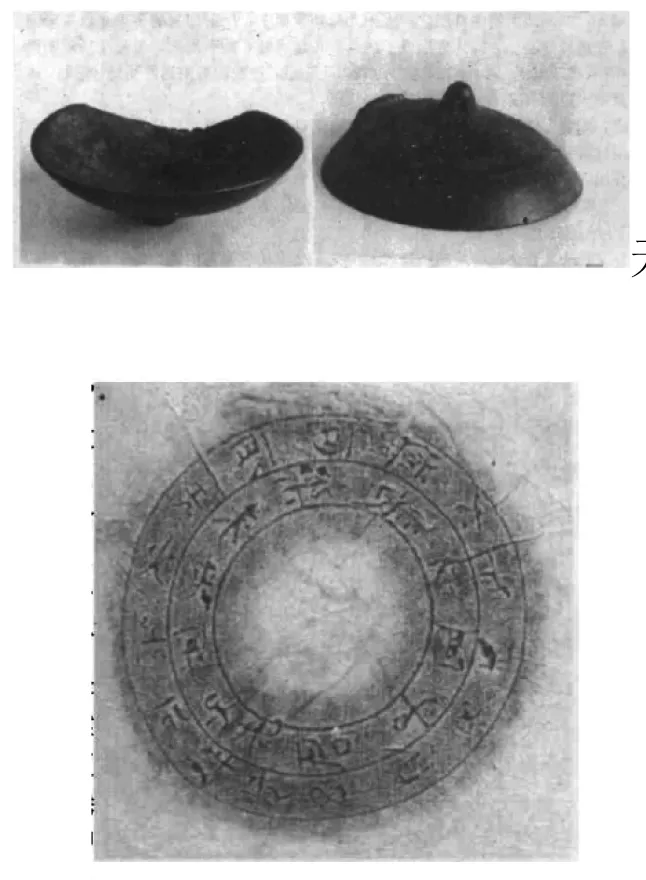

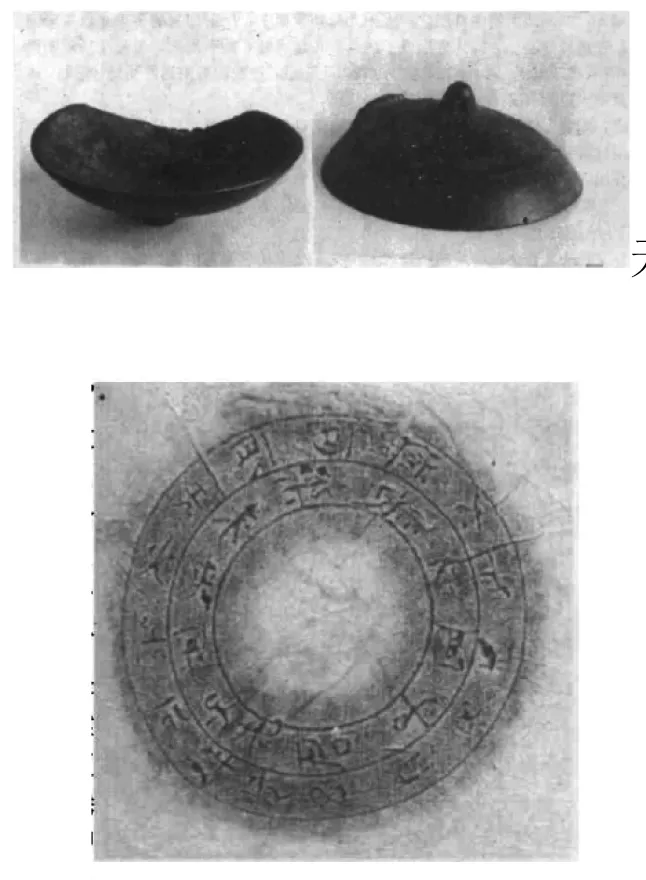

阳燧实物在考古发掘中偶有发现,其所发掘的阳燧,其时代约有西周、春秋、战国、汉和唐宋时期。这些阳燧的材质主要为铜,镜面圆形,取火一面为凹形,背面凸起,有的阳燧背面铸有文字,如天津市艺术博物馆藏有一枚阳燧,其凸形背面铸有两圈铭文,其内圈铭文为“宜子先(孙),君子宜之,长乐未央。”外圈铭文为“五月五,丙午,火遂可取天火,除不祥兮。”⑥需补充说明的是,今天人们在端午节这天,以艾草挂于房门处以驱恶避邪的习俗应源自于汉代人们在五月里用阳燧向天取火,引燃艾草,以期能“除不祥兮”。随着时代的变迁,人们在端午节这天再不用阳燧取火燃艾草,而是改为在门户上悬挂艾草以达避邪的目的。

天津市艺术博物馆藏阳燧正、背面(李东琬《阳燧小考》,《自然科学史研究》1996年第4期,第340页)

图2 天津艺术博物馆藏阳燧铭文拓片

天津市艺术博物馆藏阳燧背面铭文(李东琬《阳燧小考》,《自然科学史研究》1996年第4期,第340页)

阳燧,文献中亦称作“金燧”。如《礼记·内则篇》记载:“左佩纷帨、刀、砺、小觿、金燧,右佩、玦、捍、管、遰、大觿、木燧。”⑦此载君子所佩诸饰,左佩有金燧,右佩有木燧。按郑玄注:“金燧,可取火于日。”“木燧,钻火也。”⑧可见,古人将取火的金燧和木燧皆作为配饰携带在身。此金燧实即阳燧。阳遂由于是向天取火,天在古人心中是神圣的,故在汉代又赋予阳燧吉祥富贵之寓意。如在古代墓砖之上习见“左阳遂右富贵”⑨之语。在汉简中亦见有与“左阳遂右富贵”寓意相近的语句,如简载:

(2)入官视事,视事大吉,福禄日□□□□事,数得察举,阳遂高迁□□□敢言之73EJT23∶967⑩。此简出自肩水金关。从简文记载来看,“敢言之”一词一般是上呈公文惯用语,故此简或是一封下级官吏写给上级官员的书信。在信中写信人所表达的语句具有祝福收信者官职高迁之意。如“入官视事,视事大吉,福禄日”之句,入官指在官府任吏职;视事指在官府作事。福禄一词亦为古人惯用之吉语,如《后汉书·马武传》:“有功,辄增邑赏,不任以吏职,故皆保其福禄,终无诛谴者。”⑪简中“数得察举,阳遂高迁”亦是祝福之语,汉代选任官吏,察举为其中较重要的官吏选拔方式。阳遂高迁,意指官职高升。如前述,“阳遂”即“阳燧”,本指向日取火的铜镜,在所引汉简中则寓指富贵之意。阳遂是汉代较为普遍的取火工具,为人们所熟练使用。鉴于此,我们认为尽管现有居延汉简中没有关于阳遂取火的记録,在居延边塞也没有阳遂实物的考古发现,但并不意味着居延边塞的人们不会使用阳遂取火。商周时期祭祀仪式中以阳燧取火于天以供祭祠和占卜,至汉时,统治者还沿袭了的这一传统,如《后汉书·礼仪》载:“八月饮酎,上陵,礼亦如之。”注引卫宏《汉旧仪》曰:“皇帝暮视牲,以鉴燧取水于月,以火燧取火于日,为明水火。”⑫从此记载可知,至东汉时期,皇帝还在重要的祭祀活动中采用阳燧取火方式。实际上,这一传统一直沿袭至后世,如《旧唐书·礼仪志》中载:“今司宰有阳燧,形如圆镜,以取明火;阴鉴形如方镜,以取明水。但比年祠祭,皆用阳燧取火,应时得。”⑬可知,直至唐代,在朝廷有主管祭祀的司宰掌管阳燧,采用阳燧取火的方式来祭祀先祖。以此推之,在河西边塞,每年的春、秋二季的社祭仪式时人们很可能亦使用阳隧取火,以此表达对上天的尊崇之意。

三、结语

从考古实物和汉简来看,汉代河西边塞屯戍吏卒日常取火方式主要是钻木取火法,这可以从遗存的取火工具和汉简记载得到证明。根据汉简的记载,燧石取火可能是河西边塞另一种较重要的取火方式。此外,在河西边塞虽然没有出土阳燧实物,在汉简中亦未明确有阳燧取火的记载,但从汉简文书中以阳燧喻吉祥的习语可推知,阳燧取火应当是汉代人们所熟练使用的一种取火方式。在重要的祭祀活动中,人们会在仪式中向天取火,在河西边塞每年春秋二季要举行社祭,不排除人们使用阳燧取火的可能。

[注 释]

①史亮、肖从礼:《河西汉塞钻木取火方式考》,《鲁东大学学报》2020年第1期。

②简牍整理小组编:《居延汉简(三)》,中央研究院历史语言研究所专刊之一〇九,台北市南港区加斌有限公司,2016年,第262页。

③《史记·魏公子列传》,北京:中华书局标点本,1959年,第2381页。

④《新唐书》卷50《兵志》,北京:中华书局标点本,1975年,第1325页。

⑤[清]孙诒让撰,王文锦、陈玉霞点校:《周礼正义》,北京:中华书局,1987年,第2909页。

⑥李东琬:《阳燧小考》,《自然科学史研究》1996年第4期。

⑦[清]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》,北京:中华书局,1989年,第725页。

⑧[清]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》,北京:中华书局,1989年,第725页。

⑨郭大刀主编:《阅汉堂藏两汉画像砖》,图四〇九,北京:新华出版社,2009年,第223页。

⑩甘肃简牍保护研究中心等编:《肩水金关汉简[贰]》下册,上海:中西书局,2012年,第126页。

⑪《后汉书》卷 22《马武传》,北京:中华书局标点本,1965年,第785页。

⑫《后汉书》志第四《礼仪上》,北京:中华书局标点本,1965年,第2301页。按,“以鉴燧取水于月,以火燧取火于日”,《太平御览》([宋]李昉等撰:《太平御览》卷 229《职官部》,北京:中华书局影印,1960年,第1090页)引“鉴燧”作“阴燧”,“火燧”作“阳燧”。

⑬《旧唐书》卷 23《礼仪志》,北京:中华书局标点本,1975年,第887页。